数字普惠金融与可持续减贫

——来自“一带一路”沿线国家的证据

2022-06-06赫国胜耿哲臣蒲红霞

赫国胜, 耿哲臣, 蒲红霞

(1. 辽宁大学 研究生院, 辽宁 沈阳 110036; 2. 辽宁大学 经济学院, 辽宁 沈阳 110036; 3. 沈阳农业大学 经济管理学院, 辽宁 沈阳 110866)

2013年,中国政府提出“一带一路”倡议,旨在与“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家建立合作伙伴关系,进而实现多国包容性经济增长。在“一带一路”沿线国家中,由于经济发展水平和历史、政治等因素影响,相当一部分国家贫困问题较为突出。此外,减贫问题是千年大计,长久以来,贫困问题一直是各国政府重点关注且要解决的重要议题。对于贫困问题的思考,既要关注当下贫困问题,又要考虑后代减贫问题,因此,贫困减缓是一项需要长期努力、兼顾数代人发展的可持续发展目标。与此同时,联合国提出的可持续发展目标(sustainable development goals,简称SDGs)中,也将减贫作为其中重点关注和实施的主要目标之一。因此,着力实现“一带一路”沿线国家可持续减贫既是人类可持续发展的客观需求,也将是“一带一路”倡议核心内涵的应有之义。

一、 文献综述

除了以往的常规研究思路,部分学者从普惠金融的角度找到了促进减贫的助推剂。现有文献对普惠金融的减贫效应进行了较为深入的研究。整体来看,大部分学者的研究思路从整体减贫效果、减贫作用机制及减贫异质性三个角度展开,但研究结果形成了近乎相反的两类结论。大部分研究表明普惠金融对减贫有显著的促进作用,少数研究结果显示普惠金融在局部条件不达标时会产生一定的返贫效应。具体来看,在普惠金融对贫困减缓产生积极促进作用方面,何学松等(2017)的研究指出,普惠金融通过金融服务范围的延伸改善中部地区信贷约束,通过保险产品的使用降低因病致贫发生的风险概率以及通过降低融资成本增加普惠金融产品使用意愿等渠道来促进贫困减缓[1]。粟芳等(2016)基于县域数据,考察了普惠金融对不同收入阶层减贫作用的异质性及作用机制,其实证结果表明,普惠金融对贫困县的减贫效应要明显小于非贫困县[2]。卢盼盼等(2017)从空间视角推导了普惠金融减贫的内在机理[3]。刘长庚等(2019)利用中国家庭金融调查年度数据,考察了网络使用对农户金融排斥的影响。实证结果表明,在充分考虑内生性和稳健性的前提下,互联网能显著降低农户金融排斥的概率,在收入、年龄和金融发展程度异质性方面,互联网对低收入、中老年和金融发展程度较低的农户的金融排斥效果最为显著[4]。郑秀峰等(2019)考察了经济机会对普惠金融减贫渠道影响。其实证结果显示,普惠金融的减贫增收效应具有异质性,对非贫困县的增收效应更为显著[5]。国外学者大多也对普惠金融的减贫效应得出类似正面结论。Miled等(2015)基于57个发展中国家的596个普惠金融机构的跨国面板数据进行实证研究,结果表明,在发展中国家,宏观水平上普惠金融发展水平较高的国家贫困减缓的效果比较显著[6]。Mohammed等(2017)通过对撒哈拉以南非洲地区35个国家的低收入个体数据进行研究,普惠金融覆盖程度较高的国家在收入和福利方面要明显高于普惠金融覆盖程度较低的国家[7]。Majeed(2017)利用穆斯林国家的跨国面板数据考察普惠金融对贫困减缓的效应,实证结果显示,普惠金融发展对贫困减缓有显著的促进作用,在机构来源的异质性考察中,银行类金融机构的信贷资金对贫困减缓的效果明显小于私营类非银金融机构的减贫效果[8]。然而,部分学者的研究显示,普惠金融的发展会产生一定程度的返贫效应。Philip等(2009)通过实证分析发现,金融危机发生后,普惠金融资源配置往往失衡,融资困难群体的金融服务成本远高于富裕群体,进而增加了普惠金融致贫的可能性[9]。崔艳娟等(2012)也得出类似的结论,其指出普惠金融中金融服务成本的降低会逐渐增强减贫效应的显著性,但金融波动会削弱普惠金融的的减贫效果,甚至产生致贫效果[10]。王伟等(2018)基于中国592个国家级贫困县的面板数据,经过实证分析发现,普惠金融的覆盖广度如果只过度关注最贫困地区金融机构的地理渗透性,则会导致金融资源的加速流失,从而在一定程度上产生致贫效应,并具有显著的空间外溢性[11]。

通过文献的回顾与梳理可知,在金融资源配置合理的情况下,普惠金融对于贫困减缓具有显著的促进作用。然而,目前关于普惠金融与减贫的影响关系研究主要集中于对传统普惠金融与国别及省际层面的关系探讨,对于减贫的研究多基于贫困发生率等较为单一指标的衡量,而针对普惠金融现阶段成果的数字普惠金融与可持续性减贫效应的研究尚未充分展开,针对于“一带一路”沿线国家的相关研究更是凤毛麟角。目前,关于数字普惠金融尚无统一定义。2016年的G20杭州峰会上首次提出,通过数字金融服务来促进普惠金融服务的行动均可视为数字普惠金融。随后各国学者对其基本内涵的描述均具有一定共性,Gomber等(2017)、Ozili(2018)、Manyika等(2016)均明确指出数字普惠金融依托互联网、大数据、移动手机等数字化支付系统和金融科技手段为融资困难群体提供金融服务, 其对就业、收入的金融支持作用都明显优于传统普惠金融[12-14]。作为现阶段金融发展的新产物,数字普惠金融在普惠金融的基础之上,加入互联网、大数据等数字化手段,从而突破了传统普惠金融的地域限制,降低了融资成本,为贫困群体提供了更为广泛和低廉的金融支持,从而带动其就业和收入水平的提升。因此,通过数字普惠金融来缓解贫困问题,将可能成为实现可持续减贫的有效突破口。本文致力于以可持续减贫为切入点,以“一带一路”沿线34个国家2010—2018年的面板数据为基础,尝试从理论和实证角度探究数字普惠金融对可持续减贫的影响效应,从而为我国顺利推进“一带一路”倡议提供有益参考。

本文试图在以下几个方面有所创新:第一,试图填补数字普惠金融与可持续减贫领域的研究空白。第二,对“一带一路”沿线国家的数字普惠金融发展情况进行估计,并对可持续目标下贫困程度进行测算。第三,进一步分析不同国民收入水平下各国数字普惠金融对可持续减贫影响效应的异质性问题。第四,探寻数字普惠金融对可持续减贫的影响是否具有非线性结果。

二、 理论分析

Mckinnon(1973)的金融排斥理论指出,部分群体无法被合理配置金融资源,即使获取到金融资源及金融服务,也是在成本极高的前提下[15]。随着研究的深入,Kempson等(1999)将这种金融排斥细化为机会排斥、价格排斥等多种具体形式。普惠金融的出现,就是为了从根本上解决这种金融排斥性,为融资困难群体提供有效、合理的金融服务[16]。然而,传统的普惠金融在覆盖广度和深度方面都存在一定障碍,由此带来融资成本居高不下,数字普惠金融的出现则在一定程度上缓解了这一困境。数字普惠金融的发展依托于互联网和大数据,有效突破了地理空间的约束,有效降低了金融机构和客户的时间成本[17]。此外,G20普惠金融全球合作伙伴(GPFI)2016年公布的G20High-LevelPrinciplesforDigitalFinancialInclusion指出,数字普惠金融促使银行间竞争加剧,迫使其快速提高服务质量[18]。因此,数字普惠金融的覆盖范围和融资成本都更具优势,削弱了贫困群体融资约束条件,进而对减贫产生了积极的促进作用。

数字普惠金融可能从以下几个方面引发减贫效应。第一,直接减贫效应。邵汉华等(2017)指出在数字普惠金融的金融支持下,贫困人群在信贷、保险等方面都得到一定的金融服务,面对失业、疾病等突发状况时规避风险的能力有所增强,减少了贫困发生的概率[19]。第二,间接减贫效应。具体来看,间接减贫效应至少可细分为三方面。一是数字普惠金融的包容性增长效应。张勋等(2019)认为,数字普惠金融的发展使得金融资源逐步向融资困难群体转移,实现金融资源的逐步合理和优化配置,在此基础上带动全社会提升包容性经济增长水平。进而促进了贫困群体社会福利整体水平的提升,实现一定的减贫效应[20]。二是数字普惠金融的收入分配效应。郑志强(2020)提出数字普惠金融的发展有助于贫困人口在技能培训和继续深造方面获得了相应的可能性,促进其就业水平的提高和整体就业结构的调整,进而打破现有就业及收入水平格局,促进贫困人群收入水平的提升,从而实现贫困减缓[21]。三是数字普惠金融的带动效应。一方面,数字普惠金融降低了金融服务的供给成本,传统的普惠金融需要通过物理网点的布局来延伸普惠金融的服务范围,无法惠及到部分偏远地区,而数字普惠金融通过互联网的连接有效地改善了地理距离的限制,降低了金融服务的门槛,拓宽了普惠金融的覆盖广度;另一方面,数字普惠金融通过大数据、云计算等科技手段对客户的需求和资质进行了深度的挖掘和总结,对普惠金融资源的配置也能够做到有的放矢、按需投放,最终使得贫困群体减少对金融服务的排斥性,进而提升数字普惠金融的使用深度。数字普惠金融覆盖广度和使用深度的提升形成了有效的带动作用,使得原本对普惠金融服务持有怀疑和拒绝态度的贫困群体产生了金融需求,进而在投资、保险、技能培训等方面加强了职业防护和培训意识,降低了贫困群体因病、失业等意外事故而致贫的概率。

三、 研究设计

1.模型构建

本文主要研究数字普惠金融对“一带一路”沿线国家贫困减缓影响效应并进一步分析其异质性问题,考虑到各国家存在个体效应和时间效应,故建立双向固定效应面板模型:

其中:Poverty代表可持续发展目标下的各国贫困程度;IDFI代表数字普惠金融发展水平;X代表控制变量;βi代表各变量回归系数;ui代表个体固定效应;σt代表时间固定效应;ε代表随机扰动项。

2.变量选取

(1) 被解释变量

可持续发展目标下的各国贫困程度(Poverty)。以往的研究中大多以人均可支配收入[22]、贫困发生率[23-24]作为贫困程度的描述变量,往往是单一指标的衡量。本文着重研究数字普惠金融对“一带一路”沿线国家可持续减贫的影响效应,以SDGs中到2030年所要实现的减贫目标为依据。可持续发展的核心要义是要摒弃以往对发展问题的单一和现阶段考量,从多维度对现实基础和未来走向进行综合衡量。因此,可持续减贫的核心内涵不应只是对贫困人数的单一考量,而是基于多维度对其现阶段减贫和未来减贫均能作出有效保障的综合描述。相比于以往研究中对贫困减缓仅仅考虑国家、国际贫困线人数比例减少的思路,SDGs中提出了7个一级指标、13个二级细化指标,但考虑到部分“一带一路”沿线国家相关数据缺失严重,因此,本文从中选取了数据较为全面和具有代表性的4个二级指标作为可持续减贫的核心指标,即贫困人口比例(国家线)、贫困人口比例(国际线)、社会最低保障比例和家庭可获得基本服务的人口比例。相比于单纯地考察贫困人口比例,社会保障和基本服务享有程度既能全面客观地考察真实贫困程度,又能为贫困的减缓提供一定的保护措施,更能突出减贫的持续性,因此,更符合可持续减贫的属性。“一带一路”沿线部分国家(新加坡、阿联酋等)不存在国际定义的贫困情况,因此,本文选取“一带一路”沿线34个国家测算了可持续发展目标下的贫困指数。贫困指数采用功效函数进行测算,在测算区间内,“一带一路”沿线国家的数字普惠金融发展指数均值的取值范围为0.072 8~0.480 3。其中,以印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦等为代表的9个国家贫困程度较高,其在可持续发展目标下的贫困指数均位于0.3以上;以吉尔吉斯斯坦、马来西亚、俄罗斯等为代表的16个国家贫困程度居中,其贫困指数位于0.2~0.3之间;而以匈牙利、乌克兰等为代表的9个国家贫困程度较低,其贫困指数均位于0.2以下。此外,贫困指数排名最高的印度在数值上约是排名最后的波黑的6.6倍。由此可知,“一带一路”沿线各国的贫困程度差异性较大。

(2) 解释变量

核心解释变量:数字普惠金融发展水平(index of digital financial inclusion,简称IDFI)。普惠金融的发展程度主要考查普惠金融机构数量及其提供金融服务的区域覆盖程度。本文的数字普惠金融指标体系主要借鉴Sarma的功效函数测算方法,并在维度和指标上加以改进,从金融服务可获得性、金融产品使用性、金融服务合规性和数字化四个维度来测算“一带一路”沿线各国的数字普惠金融发展水平[25]。在具体细化指标的选择上,本文进行了一定的改进,以往的细化指标往往以商业银行的普惠金融业务的覆盖范围为参考指标。然而,现实情况中,商业银行的普惠金融业务只是普惠金融业务中的一部分,如果以其作为衡量指标,难免以偏概全,漏掉非银普惠金融机构,造成一定测算误差。因此,本文的测算指标中适当地加入了一些非银机构、私营金融机构类指标,以求测算结果更为准确。此外,G20普惠金融指标研究报告中总结了较多的普惠金融细化指标,但无法完全使用。一方面是因为个别指标数据仅3~5年可获取一次,破坏了数据的连续性;另一方面,“一带一路”沿线部分国家的金融统计数据存在缺失与不完善情况 。因此,为了将更多的国家纳入考察范围内,本文将细化指标进行了一定的缩减。由此,我们将“一带一路”沿线34个国家纳入到本文研究当中。其中,金融服务可获得性包括每十万人所覆盖的ATM数量和私营信贷机构覆盖率两个指标;金融产品使用性包括商业银行私人信贷占比、非银机构信贷占比两个指标;金融服务合规性包括征信深度和法律权益保护指数两个指标;数字化方面,“一带一路”沿线国家关于数字化的数据缺失情况严重,为保持数据的可得性和连续性,本文选取其中数据相对全面的数字化支付方式(15岁以上)指标,该指标每3年登记一次,为保持连贯性,本文用几何平均增长率估算出间隔年份缺失数据。

在测算区间内,“一带一路”沿线国家的数字普惠金融发展指数均值的取值范围为0.194 8~0.698 8。其中,以斯洛文尼亚、马来西亚、捷克、中国等为代表的14个国家数字普惠金融发展水平较高,其数字普惠金融发展指数均位于0.5以上;以泰国、爱沙尼亚、土耳其等为代表的12个国家数字普惠金融发展水平居中,其数字普惠金融发展指数位于0.3~0.4之间;而以不丹、印度尼西亚、阿塞拜疆等为代表的6个国家数字普惠金融发展水平较低,其指数均位于0.2以下。此外,排名最高的斯洛文尼亚在数字普惠金融发展水平数值上约是排名最后的巴基斯坦的3.34倍。综上可知,“一带一路”沿线各国的数字普惠金融发展水平呈现出较大的差异性。

此外,为了对比数字普惠金融与传统普惠金融对“一带一路”沿线国家减贫效应的异质性,本文去掉数字化程度这一维度后,对各国传统普惠金融指数进行测算,数字普惠金融与传统普惠金融发展程度在排序与数值上均存在较为显著的差异。关于二者对于贫困减缓作用效果的考察与检验将在后文中展开论述。

(3) 控制变量

卫生健康水平(Health):采用在熟练医护人员护理下的分娩占全体分娩比例作为代理变量。交通便利程度(Traffic):采用各国铁路总公里数作为代理变量。公共支出水平(public expenditure,简称PE):采用公共支出占GDP比重表示。城镇化水平(urbanization level,简称UL):由各国城镇人口占全国人口比重表示。人力资本水平(human capital,简称HC),采用平均受教育年限数值作为其代理变量。劳动参与率(labor participation,简称LP):由15 岁及以上的人口中从事经济活动的人口比率表示。

3.内生性问题

贫困群体是脱贫攻坚的重点对象,是最容易受到政策倾斜和扶持的群体,也越容易受到数字普惠金融的金融支持,由此容易产生反向因果关系,为了缓解内生性问题,本文作了如下处理:第一,对数字普惠金融发展水平和其他控制变量进行滞后一阶处理。第二,借鉴谢绚丽等(2018)[26]的方法以互联网普及率(Internet)作为数字普惠金融发展水平的工具变量,并采用面板工具变量法进行估计以缓解遗漏变量和解释变量内生性问题。在通过Internet相关性和外生性的检验后,还需要检验工具变量的排他性约束问题。在半简化式回归的估计结果中,Internet的回归系数却不显著,由此排除了工具变量Internet通过其他遗漏变量作用于因变量的可能性。引入控制变量前后,核心解释变量(IDFI)系数和显著性几乎没有变化,表明回归结果的稳健性,从而排除了工具变量通过控制变量影响因变量的可能性。上述两点证明了工具变量Internet对因变量作用渠道的唯一性,即实现了排他性约束条件。随后,先采用固定效应回归(FE)对数据进行离差变换以解决遗漏变量影响,然后对变化后的模型使用二阶段最小二乘法(2SLS)进行估计以解决内生解释变量问题[27]。

4.数据来源

本文采用世界银行数据库和联合国数据库的相关数据,对“一带一路”沿线34个国家的面板数据进行分析。鉴于部分国家统计数据缺失,为保证数据的可得性和连续性,本文选取2010—2018年“一带一路”沿线34个国家的面板数据,并对各变量取对数处理,各变量描述性统计中各变量的标准差均小于均值,表明数据不存在极端异常值。Pearson检验表明各变量之间相关系数均小于0.7,不存在强相关性。

四、 实证分析

1.基准模型回归结果检验

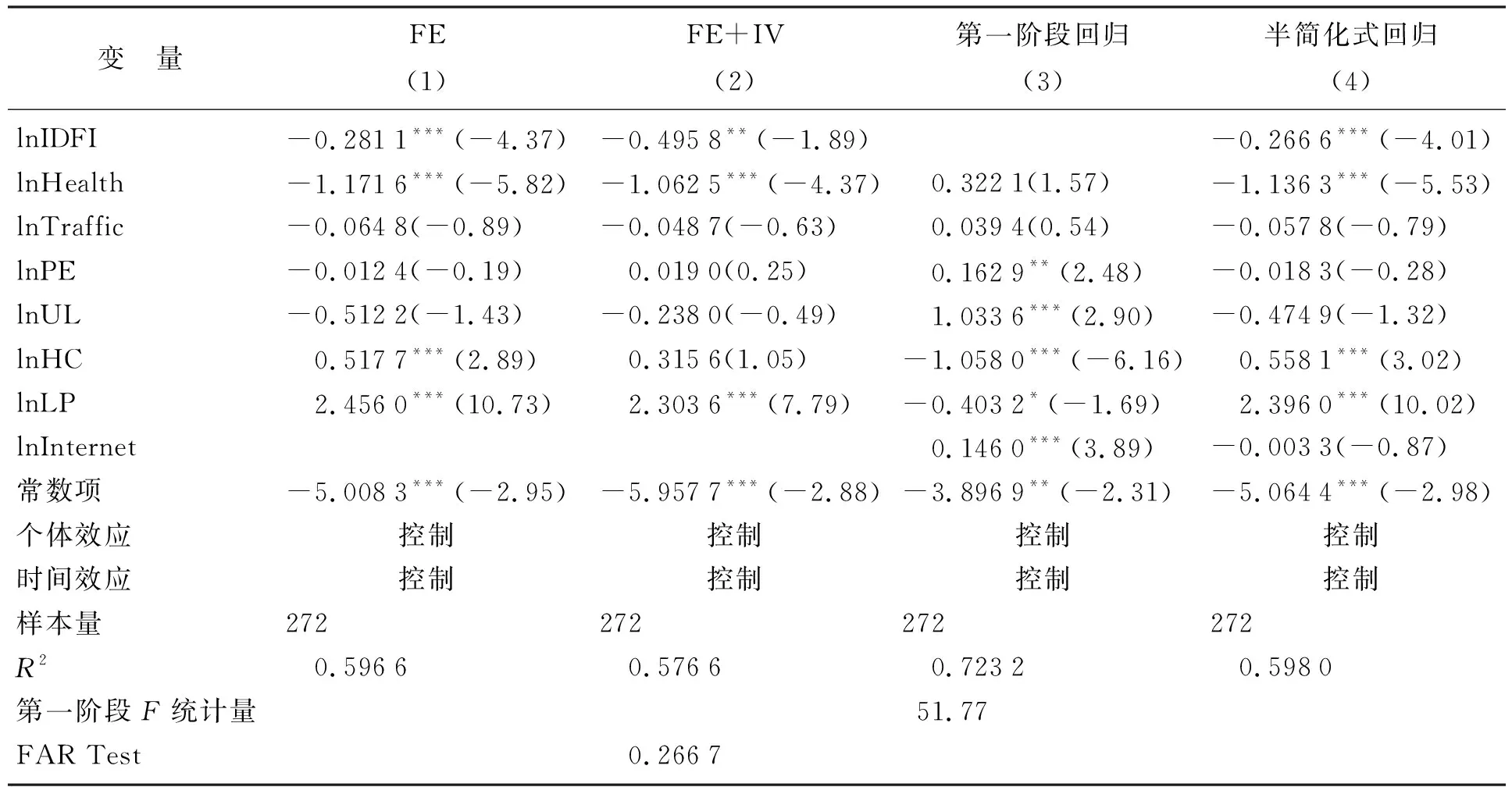

因为采用国家层面的面板数据,所以本文的基准模型回归采用双向固定效应模型进行估计,考虑到内生性问题,采用面板工具变量法作为参照估计。表1给出了固定效应回归结果和工具变量回归结果。其中,第(1)列为固定效应回归结果,第(2)列为工具变量回归结果,第(3)列为工具变量回归第一阶段回归结果,第(4)列为检验工具变量外生性的半简化式回归结果。

由第(1)列和第(2)列的回归结果可知,无论是基准模型还是工具变量模型,数字普惠金融的回归系数均显著为负,说明数字普惠金融发展对“一带一路”沿线国家在可持续目标下的贫困水平有明显的抑制作用。形成这一结果的原因一方面可能是因为数字普惠金融对融资困难群体提供了直接的金融支持,促使其生活水平有所改善;另一方面可能是因为数字普惠金融为融资困难群体提供了更为便利和成本相对较低的融资渠道,为其学历深造和就业技能培训提供了可能性,从而促进其就业及创业能力,进而削弱了其相应贫困程度。就其他控制变量而言,卫生健康水平对可持续减贫产生非常显著的促进作用;交通便利程度对“一带一路”沿线国家减贫形成促进作用并不显著;公共支出水平的增加也对减贫效应的支撑作用不显著;城镇化水平引发的减贫效应同样不显著;人力资本水平的提升较为显著地促进了“一带一路”沿线国家的贫困程度,该结果与以往研究结论有所不同,可能的原因是“一带一路”沿线多为发展中国家,劳动力市场竞争程度较为激烈,在此状况下,人力资本水平的提升促使就业市场竞争进一步加剧,导致就业收入水平的走低,进而出现致贫现象;劳动参与率的下降显著地促进了贫困程度的降低,这一结论也与以往研究结果相悖,可能的原因是受人口老龄化影响,“一带一路”沿线国家中,中低收入国家劳动参与率基本原地踏步,中高和高收入国家劳动参与率均呈现出显著的下降趋势,劳动参与率的下降导致人力成本的增加,劳动报酬的提升显著地改善了其贫困状况,所以呈现出劳动参与率与贫困程度显著正相关的局面。

表1 数字普惠金融对“一带一路”沿线国家减贫效应基准回归结果

2.稳健性检验

为验证数字普惠金融对“一带一路”沿线国家可持续减贫效应回归结果的稳健性,本文进行了如下稳健性检验。

第一,变换核心解释变量测算指标。数字普惠金融指数的测算中,关于普惠金融的可获得性方面选取的是每十万人所覆盖的ATM数量,为了验证结论的稳定性,本文将该指标更换为每十万人拥有的商业银行分支机构数量,由此重新测算“一带一路”沿线各国的普惠金融发展水平(IDFI1),固定效应回归结果如表2中第(1)列所示,数字普惠金融发展水平的回归系数也在1%的水平上显著为负,说明数字普惠金融对“一带一路”沿线国家减贫效应产生了显著的促进作用,与基准模型的实证结论保持一致。

第二,基于动态面板模型的稳健性检验。由于贫困程度具有较强的路径依赖,即当期贫困程度可能受到前期贫困程度的影响,因此存在内生性问题。为此,本文考虑加入被解释变量的滞后一期,并利用系统GMM方法进行动态面板估计,以缓解内生性问题。具体模型见式(2)。

系统GMM估计结果如表2第(2)列所示,AR(2)p值0.183 9,接受二阶无自相关的原假设,Sargen检验的p值为0.312 2,也通过了所有工具变量有效性的假设。数字普惠金融的回归系数在5%的水平上显著为负,说明数字普惠金融对“一带一路”沿线国家减贫效应具有显著的促进作用,也与基准模型的回归结果一致。

表2 稳健性检验

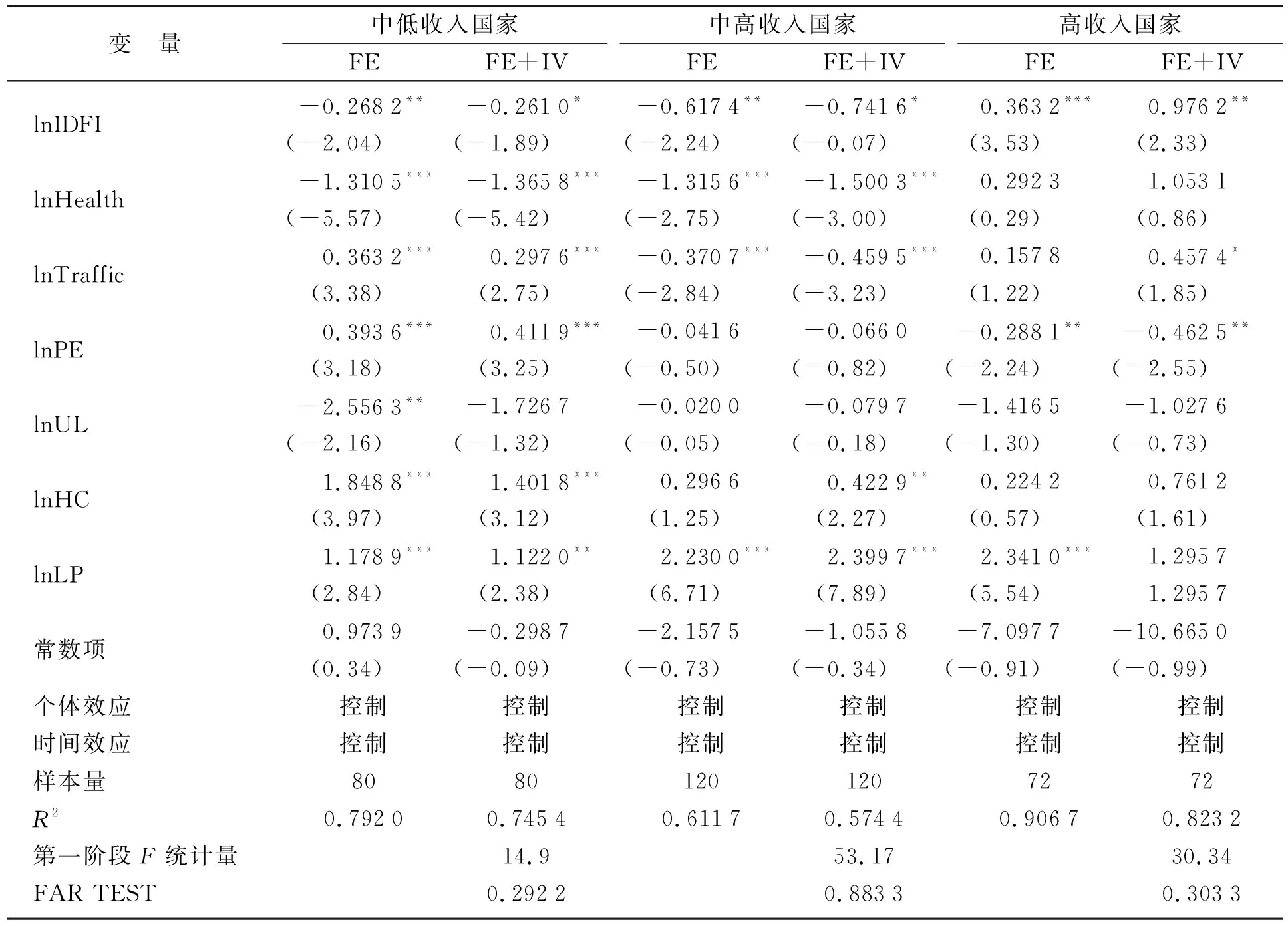

3.基于国民收入视角的异质性分析

“一带一路”沿线国家众多,涉及到部分邻国区域和跨洲际区域,各国家间在资源、环境、文化和经济等方面都存在显著差异,因此,各国的贫困程度也不尽相同。由此,本文试图探知数字普惠金融的发展对不同国民收入发展水平下各国可持续贫困减缓的影响效应是否存在异质性。按照世界银行的人均GDP划分标准对“一带一路”沿线34个国家进行分类。由于仅有不丹是低收入国家,出于回归结果合理性的考虑,将位于低收入的国家划分到中低收入区域当中,由此将上述国家划分为中低收入国家、中高收入国家和高收入国家。

由表3可知,数字普惠金融对“一带一路”沿线不同国民收入水平国家的减贫效应中,在固定效应模型和面板工具变量模型下,其对中低和中高收入国家的贫困指数的回归系数均显著为负,而对高收入国家贫困指数的回归系数显著为正。这说明数字普惠金融对“一带一路”沿线中低、中高收入国家的减贫效应产生了显著的促进作用,而对高收入国家减贫效应产生了显著的抑制作用,其中对中高收入国家减贫效应的促进作用最为显著,对中低收入国家减贫效应的促进作用次之。对此较为合理的解释为中低、中高收入国家处于经济发展较为快速时期,贫困人口也相对较多,对金融资源的需求较为旺盛,因此,数字普惠金融的资源倾斜对各国的减贫效应处于边际递增阶段;而高收入国家经济发展水平较高,贫困人口相对较少,甚至部分高收入国家整体收入水平均高于国际贫困水平线,不存在贫困人口,对数字普惠金融的需求较小,数字普惠金融的减贫效应处于边际递减阶段甚至达到负值阶段,这意味着在高收入国家中,存在着数字普惠金融资源配置不合理和使用效率低下等问题,由此导致因数字普惠金融滥用而返贫的问题。

4.进一步分析:门槛效应分析

(1) 模型构建

前文已对数字普惠金融与“一带一路”沿线国家减贫效应的线性关系进行了实证研究,接下来将采用Hansen(1999)[28]的方法以数字普惠金融发展水平作为门槛变量和核心变量,进一步考察数字普惠金融发展对“一带一路”沿线国家减贫效应是否具有非线性关系。据此构建门槛回归模型,见式(3)。

其中:qi t-1表示门槛变量;γ表示门槛值;I(·)表示示性函数,其余变量与式(1)一致。

(2) 门槛回归结果分析

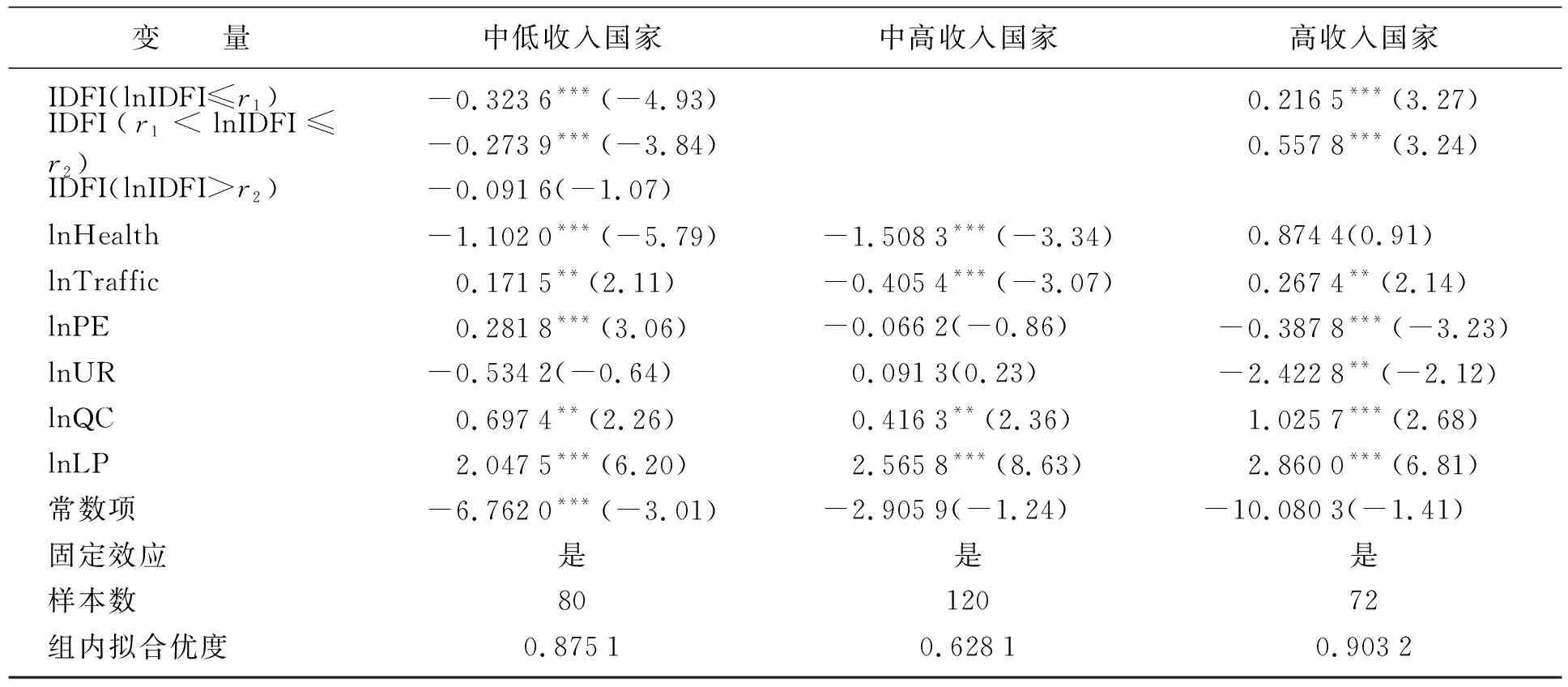

第一,门槛效应检验及门槛估计。为保证门槛估计的精度,依次进行单一门槛、双重门槛和三重门槛的检验,得到F值和p值。将数字普惠金融发展水平作为门槛变量时,其对中低收入国家减贫关系在10%的显著性水平上通过了双重门槛检验,对高收入国家贫困关系在5%的显著水平上通过了单一门槛检验,数字普惠金融的发展对中高收入国家贫困关系未产生门槛效应。

表3 数字普惠金融对可持续减贫的异质性分析(基于国民收入水平)

第二,门槛回归结果。由表4可知,就核心解释变量而言,对于中低收入国家可持续减贫效应而言,当lnIDFI≤-1.753 6时,数字普惠金融对贫困指数的回归系数为-0.323 6,且在1%水平上显著;当-1.753 6

表4 门槛回归结果

五、 研究结论与政策建议

1.研究结论

本文以“一带一路”沿线34个国家2010—2018年的面板数据,考查了数字普惠金融的整体可持续减贫效果及不同国民收入水平下各区域国家可持续减贫效果的异质性。通过实证分析,本文得出如下结论。

第一,从整体来看,数字普惠金融对“一带一路”沿线国家可持续减贫效应具有显著的促进作用。第二,从国民收入异质性来看,数字普惠金融对“一带一路”沿线中低、中高收入国家可持续减贫具有显著的促进作用,且对中高收入国家减贫的促进效果明显强于中低收入国家,而数字普惠金融对高收入国家减贫具有显著的抑制作用。第三,在进一步的门槛效应分析中,数字普惠金融发展对“一带一路”沿线的中低收入国家可持续减贫的促进作用具有双重门槛效应。在达到门槛值前,数字普惠金融对其可持续减贫的促进强度较大;达到门槛值后,数字普惠金融对其可持续减贫的促进强度有所减弱,呈倒U型特征。与此同时,数字普惠金融发展对“一带一路”沿线的高收入国家可持续减贫的抑制作用具有单一门槛效应。在达到门槛值前,数字普惠金融对其可持续减贫的抑制强度较弱;达到门槛滞后,数字普惠金融对其可持续减贫的抑制强度有所增强,呈U型特征。

2.政策建议

第一,以5G建设为契机,加强对“一带一路”沿线国家数字金融网络化体系建设。金融合作是“一带一路”倡议中重点合作目标,目前,中国与国际金融机构开展了“一带一路”倡议下的相关合作,但仅限于宏观层面,缺乏金融基础服务的考量。因此,中国应结合各国5G网络招标契机,逐步展开对“一带一路”沿线国家的5G网络建设,为后续数字普惠金融的有效开展奠定技术基础。第二,加强金融机构间的国际合作并展开差异化战略布局。实证结果显示,数字普惠金融的发展对“一带一路”沿线国家的可持续减贫有显著的促进作用,因此,加强国内金融机构数字普惠金融业务的境外布局,既是对“一带一路”倡议下金融合作的进一步深化,也是对国内金融激烈竞争环境的有效突围途径。与此同时,国民收入异质性结果检验表明,数字普惠金融对中低和中高收入国家减贫具有显著的促进作用,而对高收入国家减贫具有显著的抑制作用,因此在具体布局上,应重点关注与中低、中高收入国家金融机构的合作,稳步提升数字普惠金融发展水平,力求实现可持续性的减贫效果。第三,建立“一带一路”数字普惠金融合作交流论坛。数字普惠金融在“一带一路”沿线各国发展各异,因此,不能简单地将中国数字普惠金融的发展模式完全推广到其他国家,而需要与各国在充分沟通、调研的基础上,建立联动的组织形式,定期召开论坛、研讨会,对数字普惠金融在“一带一路”沿线国家的合作经验进行总结并加以推广。第四,数字普惠金融对“一带一路”沿线国家减贫效应也存在适度性问题,尤其体现在中低收入国家层面上。门槛效应检验结果显示,数字普惠金融对中低收入国家减贫的促进作用呈现出倒U型特征,因此,当数字普惠金融初步发展时,其对减贫的促进效果非常明显,但随着数字普惠金融发展达到一定数值时,对减贫的促进作用进入瓶颈,随后促进作用逐渐弱化。因此,在与“一带一路”沿线的中低收入国家进行数字普惠金融合作时,要遵循循序渐进、稳步推进的原则,避免由于进程过快所带来的效率损失问题。