朱利安·赫胥黎进化的进步性思想研究

2022-06-06李建会邹昕宇

李建会,邹昕宇

(北京师范大学 哲学学院,北京 100875)

“进化是进步的吗?”毫无疑问,今天很多人会给出肯定的回答,因为很多教科书和科普著作都认为进化就是进步。然而,也有部分生物学家和哲学家对此持否定态度,认为我们并不能判断进化是不是进步的,或者并不能比较生物界哪种生物更高级或更低级。因为,在他们看来,“进步”是一个带有评价性质的术语,而评价性术语是不能成为科学术语的。他们之所以持有这种观点,源头在于大卫·休谟(David Hume)。从休谟开始,不少人认为事实和价值应当是二分的,或者描述性陈述和规范性陈述是二分的。这种观点在20世纪逻辑实证主义那里被发展到了极致。逻辑实证主义者认为,科学应当是纯粹的事实描述,科学必须完全剔除价值。而“进步”“高级”“低级”这类术语属于价值性术语,因此,他们反对进化就是进步的观点。那么,进化到底是不是进步的呢?支持进化是进步的人认为,从长时间尺度上判断,进化是进步的,并且我们能够判断进步在进化的过程中是否存在。20世纪综合进化论的创始人朱利安·赫胥黎(Julian Huxley)就是支持进化是进步的阵营中的重要代表。赫胥黎是如何定义“进步”的?他又怎么论证进化是否是进步的?他怎样回答批评者们的反对意见呢?研究清楚这些问题,能够填补国内对进化的进步性(evolutionary progress)研究的空缺,有助于我们解决进化的进步性理论难题。

一、赫胥黎早年的经历和早期进化的进步性思想

朱利安·赫胥黎于1887年6月22日出生在英国伦敦,是著名的“达尔文斗犬”托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)之孙。

根据赫胥黎《回忆录》(Memories)中的描述,深受赫胥黎家族科学精神影响的他,同时对宗教有着深厚的情感。他在伊顿公学上学时,喜欢躺在教堂的两根大柱子中间望着星星,他不仅仅是在欣赏夜空的美景,更是通过这种方式让自己和宇宙浑然一体,从中感受和发现自然对于人类的意义[1]。在赫胥黎早年《无启示的宗教》(ReligionWithoutRevelation)中也有类似的描述:在他很小的时候,还不清楚复活节为什么是神圣的,但在复活节当天他会有一种奇特的感觉,这种感觉能使他从大自然的各种植物中感受到一种超越它们本身的神圣的东西,赫胥黎将这种神秘体验称为自然化宗教的体验[2]。但当时任何一种宗教都不能解释他这种神秘体验,赫胥黎对此颇为不满。他始终坚信自然对人类是有意义的,也希望有一种新的宗教能够填补他心灵上的空缺,这个任务最终由他自己完成,这便是进化的进步性思想和建立在它之上的科学人文主义体系。

赫胥黎确立了这样一种目标并开启了他的学术生涯。在1906年至1909年间,赫胥黎就读于牛津大学贝利奥尔学院,受赫胥黎家族和大学老师的影响,赫胥黎接受了自然选择是进化的主要机制的观点。赫胥黎还吸收了老师的两种观点,即进化是进步的这一实际存在的事实及对生命的研究可采用机械论的解释方式。关于进化是进步的,赫胥黎的老师认为进步在进化中是存在的,但并不普遍[3](P26-30)。赫胥黎赞同老师的观点,并将这个观点和其他两个观点贯彻到他一生对进化论的研究中。

在赫胥黎早年的经历中,享利·柏格森(Henri Bergson)对他的影响非常巨大,原因在于柏格森把科学和哲学结合起来的做法和赫胥黎的目标完全相同。赫胥黎从柏格森那里继承了目的论的表达方式和把神经系统或心理属性的发展看作是生物最重要的因素。1912年,在赫胥黎第一部著作《动物王国中的个体》(TheindividualintheAnimalKingdom)中,他讨论了个体的三个特征,即独立性(independence)、异质性(heterogeneity)和差异中的统一性(unity in diversity),其中最重要的特征是独立性。实现独立性的增强主要可以通过三种途径,分别是体积的增加、复杂性的增加和适应能力的增加,其中适应能力的增加是最重要的。赫胥黎认为,生物如果想要最大程度地增加适应能力,就必须拥有强大的心理功能,只有这样才能使生物可以灵活地应对各种可能的变化[4]。

如果说《动物王国中的个体》这部著作体现了赫胥黎对独立性的强调,那么在1916年,受社会上控制论思潮的影响,赫胥黎把控制作为更重要的进步标准,并和独立性共同组成对进步的定义,这种进步定义充满了道德意义。控制论思潮是指当时的英美知识分子希望科学家和技术专家在国家组织中获得更大话语权,对政治自由进行一定限制。赫胥黎积极响应了这股思潮,结合柏格森的观点,从进化论的角度论证这种做法的合理性。在1916年莱斯大学的讲座中,赫胥黎提出自人类出现后,心理属性超越了生理属性成为进化的主要方面,人类依靠发展科学技术的方式取得进化的最大进步和达到最强控制水平。因此,进步的标准是控制,独立性也可以算是控制的被动形式[3](P45-49)。

综上所述,赫胥黎怀着自然对人类是有意义的目标开始了对进化论的研究,这也使他非常崇拜柏格森,并将柏格森的进化哲学作为自己研究的理论基础。在1923年出版的《生物学家的论文集》(EssaysofaBiologist)中,赫胥黎在这个目标上迈出了更大的一步。他认为人类应当成为进化的托管者(trustee),主导未来进化的进程,减少自然选择带来的巨大浪费和痛苦[5]。赫胥黎关于人类中心主义的宣言招来了大量的批评,也正是这些批评使赫胥黎意识到要想使自己的理论得到广泛认可,必须为自己的理论提供足够客观的基础,于是他把目光投向了古生物学,并在20世纪30年代完成了对理论基础的客观性补充和增强。

二、赫胥黎中期进化的进步性思想

赫胥黎进化的进步性思想发展的转折点发生在20世纪20年代末到30年代初。以1931年出版的《生命之科学》(TheScienceofLife)为标志,赫胥黎完成了用古生物学替代柏格森的进化哲学作为自己理论的客观性基础的工作。之后,在1942年出版了他关于进化生物学和进化的进步性思想研究的重要著作《进化:现代综合》(Evolution:TheModernSynthesis)。

赫胥黎认为,古生物学能够作为进化论的客观性基础,原因在于它是纯粹的描述性学科。古生物学是对进化过程的描述性研究,它的任务是罗列事实,当然单从这些事实出发不能得出进化机制。研究进化的机制是遗传学家和进化论者的任务,古生物学的数据是他们判断结论正确与否的客观依据[6](P38)。

然而,赫胥黎采纳的不仅是古生物学中那些纯粹的描述性研究,还有古生物学的规律性研究。其中,19世纪末著名的古生物学家爱德华·德林克·柯普(Edward Drinker Cope)在《有机进化中的主要因素》(ThePrimaryFactorsofOrganicEvolution)一书中提出的非特化定律(law of the unspecialized)是赫胥黎重要的理论依据。根据非特化定律,新的高等类群的祖先是一般化的类群;作为祖先的一般化的类群通过适应性辐射产生不同特化的高等类群的后代;特化限制了进化中变异的潜力,最终导致物种的灭绝或达到无法进一步改变的状态[7]。部分科学家特别关注最后一点,因此这个定律还有一个名称,即“特化定律”(law of specialization)。在20世纪最初的20年,英美古生物学家、地质学家、动物学家对非特化定律达成了共识,迈克·斯维特利兹(Marc Swetlitz)将这个共识称为古生物学共识[8]。但古生物学共识并不是永远牢不可破的,在20世纪30年代,德·比尔(Gavin R.de Beer)用“幼体发育作用”率先对从特化定律推出的进化已经结束的结论发起挑战,在20世纪40年代,有更多的生物学家指出了非特化定律的普遍有效性是成问题的,因此,当赫胥黎把它作为其理论体系的基础时,他也要回应对古生物学共识的批评。

《生命之科学》是赫胥黎系统地学习古生物学之后和韦尔斯夫妇(H·G·Wells,P·G·Wells)合著的第一部专业著作,长达一千六百多页的篇幅体现了赫胥黎深厚的古生物学功底。书中绝大多数的内容是在讨论不同地质时期的各类生物,而与进化的进步性思想相关的思想内容则零散地分布在不同的章节中,其中需要关注的是对特化现象的研究和其提出的在生物学中允许存在价值性术语的观点。

赫胥黎在接受了古生物学共识后,也关注到了特化会导致生物更容易灭绝的问题。赫胥黎等认为,不同的物种变异的潜力是不同的,特化程度越高的物种变异的潜力越小。这是因为变异会受到物理学和化学规律的限制,变异的可能性并不是无限多的,而是被限制在有限的范围内[9](P720-725)。以高度特化的生物为例,它们只在某种特别的生活方式上有很大优势,一旦环境发生改变,相较于特化程度低的生物,它们更容易灭绝。因此,赫胥黎等认为我们需要区分进步和特化,因为特化看似是进步实则不是。赫胥黎认为,进步和特化都是适应性的,它们都是生物在生存竞争和追求更高效的生活时表现出的必然反应。特化是生物在一种专门的生活方式上的改进,进步是生物在通用的生活方式上的改进。因此,特化是局部的改进,进步是全面的改进,而特化最终会使进化走入死胡同,进步则会持续不断地进行下去[9](P720,910-914)。

在20世纪30年代,针对进化是进步的观点,有反对意见认为,不存在一个客观的标准衡量一种生物是高级的还是低级的。例如,结核菌的数量比人类多得多,寄生虫也过得挺好,把更接近我们的生物称为是高级的,这种说法是人类的虚荣心在作祟。对于这种观点,赫胥黎等提出了批评,人们对什么是高等生物与什么是低等生物已经形成了常识,从常识出发,就能发现高等生物具有更强的对环境的控制能力和独立能力。虽然低等生物在数量上更多,但进化的进步性是体现在生物能够获得的生物效率(biological efficiency)上限的提升。生命进化的历史事实是进步标准的客观依据,无论怎么去看待进化的历史,都会不可避免地得出这种结论,即使一条寄生虫突然具有了思考能力,它也会赞同人类是最高级的生物[9](P910-914)。在《生命之科学》中,赫胥黎等多次强调,在生物学中应当允许价值性术语的存在,不然生物学的趣味性会减少一半,实用价值减少三分之二[9](P1582)。因此,价值性术语在生物学中是合法的,生物学家有权利判断哪种生物是高级的、哪种生物是低级的。

《进化:现代综合》是赫胥黎进化生物学研究的集大成之作。在这部著作中,他提出了“综合进化论”的概念,并被广大生物学家所接受。赫胥黎关于进化的进步性的讨论主要呈现在第十章中,分为五个标题,分别对应进化的进步性思想的五步论证。(1)反驳把“进步”看作是非法的科学概念的观点;(2)排除了反对者的一些进步标准后,依据古生物学对各个地质时期主导群体的研究,推出对进步的客观定义;(3)进一步阐释什么是进步,需要区分进步和特化,并且回应了另一些反对观点;(4)根据最近地质时期的化石记录,赫胥黎得出了进化已经普遍到达极限的结论,只有人类还能继续进步;(5)基于上述结论,人类作为唯一的进化托管者,应当如何引领未来的进化之路。

第一,赫胥黎反驳“进步”是非法的科学概念的观点。一方面,反对者认为,进步的观念包含价值判断,而价值判断不是科学的概念。激进的反对派拒绝在任何情况下使用含有价值判断的术语,温和的反对派承认了复杂性或组织程度增加,但否认这其中含有价值判断,拒绝用“进步”这类术语去指称它们。反对者还认为,存在物种长时间不变和退化的情况,因此不存在进化的规律。赫胥黎认为,反对者把得出进步的定义和客观依据的关系颠倒了,反对者先把进步的规律视为具有普遍有效性的规律,然后举出反例否定了进步规律的存在。生物学家的实际工作顺序应是从客观证据出发,然后不带偏见地考察哪些类型的变异在产生新的群体和主导形式上最为成功,再通过归纳总结才能得出进步的客观定义[6](P556-559)。

第二,赫胥黎排除了反对者的一些进步标准后,依据古生物学对各个地质时期主导群体的研究,得出进步的客观定义。反对者已经指出不能把“适应”和“复杂”作为进步的标准,因为我们很难判断谁能更好地适应环境,因为很多复杂的生物已经灭绝了。但赫胥黎认为,我们可以从古生物学出发得出进步的客观定义。古生物学家对什么是主导群体的观点是一致的,因此主导群体是推导进步定义的出发点。从历史上存在过的主导群体的共同特征来看,它们在当时是高度复杂的,并且往往能够产生新的适应性辐射。人类是其中唯一的例外,在人类这里,适应性辐射不是生物学意义上的辐射,而是通过社会生活和劳动分工表现出来的。综上所述,以历史上存在过的主导群体的共同特征为客观依据,可以得出进步的标准或是对环境的更强控制能力,或是对环境的更强独立能力[6](P559-562)。

第三,赫胥黎在有关《生命之科学》一书讨论的基础上,更加详细地解释了进步与特化的区别。赫胥黎认为,我们只能以事后总结的方式去区分二者。例如,鸟类征服了天空,寄生虫得到了在生物体内生存的空间,它们都获得了一种全新的环境,这属于显著地提高了对环境的控制能力。如果从进步的定义来看,说这是进步的一种形式也是合理的。但这种进步是有限的,并不是真正的进步,准确地说,是显著的特化。进步不是一种普遍存在的现象,进步只代表了进化在各个时期能够达到生物效率的上限。从生物效率的上限来看,它是在逐步提升的,但如果从平均值来看,它的提升并不明显[6](P563-564)。

在进行下一步论证之前,赫胥黎回应了另一些批评,这些批评指向了对进步和特化的区分及古生物学共识的问题。有反对者提出,为什么生物从海洋开拓到陆地时,带壳的卵和肺是进步的,而生物从陆地开拓到天空时,翅膀却是特化的?赫胥黎的回应是:我们需要从进化的最终结果判断什么是进步。当我们判断某次进化是进步的时候,说明它能导向进一步的进步,并不会进入死胡同[6](P562-564)。这里有个问题,进化的最终结果是指什么?它无疑是指人类是最高级的生物,并且人类的进步没有停止。换言之,肺和带壳的卵处在通往人类的进化之路上,所以是进步,而翅膀不处在人类的进化之路上,所以是特化,尽管它也符合对环境的控制能力的显著增加。另一种反驳是他的学生比尔提出的。比尔认为那些以为进化是因为特化而到达极限的人,仅仅只考虑了生物的成年阶段特征,然而我们还需要考虑生物的幼年阶段特征。比尔借助“幼体发育”(paedomorphosis)作用反驳这个结论:当生物发育到成年时会保留一些幼年特征,这些幼年特征的可塑性是很强的,这种可塑性类似于一般化的物种身上体现的那种可塑性[8]。因此,进化并不会因为特化到达极限。比尔的反驳对赫胥黎论证的连贯性造成致命性的打击。赫胥黎对此的态度始终是回避的,他认为比尔的这种想法不过是“高度猜测性”的,到了后期也是如此[10](P119)。

第四,根据最近的地质时期的化石记录显示,大多数物种没有产生什么变化,再结合非特化定律对特化的解释,赫胥黎得出了现存的生物都是高度特化的和进化已经大规模结束的结论。现在仅剩人类这一条单一的进化路线,人类的进步并不是通过遗传的方式实现的,而是通过科学和技术的进步实现的。赫胥黎认为,人类的出现使进化走到了全新的一步,这主要因为概念性思维的产生。赫胥黎设想,在不久的将来,人类将移民到其他星球上,这代表着人类依靠概念性思维成为了独立的辐射线,生物进步中一个全新的步骤首次只出现在一个物种身上。再结合进化的不可逆性,赫胥黎认为,人类的近亲也不会倒退到一般化的节点而再次走上人类的进化之路。因此,人类是唯一的进化托管者,在遥远的将来也是如此,没有任何物种能够取代人类承担这个重任[6](P569-573)。

第五,人类如何引领未来的进化之路。赫胥黎的综合进化论是无目的性的,这给赫胥黎出了一个难题,即如何在无目的性的进化论中找到合适的目的作为引领未来进化之路的指南。赫胥黎认为,虽然我们在进化中找不到目的,但我们可以从进化的过程中表现出的主要方向作为人类制定未来目的的指南。只有沿着这些方向,才能确保自己一直处在进化的主线上,不落后于其他物种。人类现在需要意识到自己的独特性并不是问题,不能把肩负未来进化的责任推给神[6](P576-578)。

充满了道德意义的进化的进步性思想使赫胥黎在划定讨论这个问题的范围时比其他生物学家大得多,所以对他的思想进行简单的梳理是必要的。赫胥黎的进步标准从1916年提出后便没再发生过变化,在20世纪30年代把理论基础变更为古生物学后依然如此。新的论证是从主导群体的事实出发的,在赫胥黎看来,对于什么是主导群体,在生物学家之间是没有分歧的。主导群体代表着各个时期的生物能够达到的生物效率的上限,它们通常也能产生新的适应性辐射。从它们的共同特点中可知,它们之所以是主导群体,原因在于它们要么是那个时期对环境的控制能力最强,要么是独立于环境的能力最强,赫胥黎因此把控制和独立作为进步的标准。从现有的各类文献来看,赫胥黎的这种进步标准是比较成功的,除了反对把价值性术语引入科学的生物学家,很少有反对者批评这种进步标准论证的基础、过程和结果。然而,赫胥黎仍面临着很多批评,比如在20世纪50年代,辛普森(George Gaylord Simpson)指出了非特化定律的普遍有效性问题和赫胥黎表达中的混乱之处,使赫胥黎在后期不得不对进步的论证做出一些重要的改变。

三、赫胥黎和辛普森的论战及后期进化的进步性思想

赫胥黎和辛普森的论战始于1950年末,起因是赫胥黎收到的一封来自约翰·杨(John Zachary Young)的信。信中内容说明我们在具体观察每一种动物时,很难判断它是一般化的还是特化的[3](P236)。赫胥黎认为,他应当对这些威胁其理论基础的观点进行反驳,于是他向和他关系很好的辛普森求助。辛普森并没有像赫胥黎预料的那样帮助他,反而站在了对立面,于是双方的论战由此拉开序幕。

在双方论战开始之前,辛普森在1950年出版的《进化的意义》(TheMeaningofEvolution)一书中已经对赫胥黎的观点提出了两点反驳。一是辛普森不赞同赫胥黎对“一般化”和“特化”概念的使用。对于赫胥黎来说,“特化”既指称生物适应某一种特定的环境,同时也和生物有限的进步及最终进入死胡同这一结论绑定在一起,而辛普森拒绝了后者。辛普森以爬行动物为例说明他对“特化”的看法,认为在大多数爬行动物灭绝后,幸存者的结构和生活方式在很多情况下是爬行动物中最特化的,并且生物或多或少都是特化的,都适应于一种特定的生活方式,不存在一般化的生物。而那些所谓的一般化的祖先类群,在它们身上也找不到不同特化的后代的各种生活方式,或者这些方式的一般特征[11](P61,175-176)。二是辛普森拒绝了赫胥黎关于进化已经大规模结束的判断。辛普森提出了一个思想实验:如果我们穿越到侏罗纪或白垩纪的世界,我们会把当时存在的少数小型和不明显的哺乳动物当作是高度特化的爬行动物,它们陷入了进化的死胡同,也不能产生新的适应性辐射。这些结论在今天的我们看来完全是错误的。因此,我们很难预测将来出现的生命形式,并且有机生命和自然环境很难达到一个充分的平衡状态,二者处于永恒的变化中,进化也不会结束[11](P325-327)。

在双方论战持续期间,辛普森在《马》(Horse)一书中也提到,“非特化定律”和其他很多“进化定律”一样,达不到严格意义上的普遍有效性,存在很多例外的情况[12]。辛普森虽承认了确实有一些物种可能已经到达了进化的极限,但问题的关键在于,从实践层面进行判断时,我们很难判断某一物种是否已经进入了进化的死胡同。以最早出现的哺乳动物为例,它们的牙齿也是高度特化的,但并没有接近进化的极限。从概率上看,特化程度高的群体相较于特化程度低的群体,它们确实更难从一个适应性的领域转到另一个适应性的领域。但不能因此否认少数特例的存在,高度特化的群体有时候也会产生新的适应性辐射,成为进化中重大变化的祖先类群[13](P309-310)。

这些反驳确实让赫胥黎头疼,使赫胥黎不得不后退一步,不再以整个古生物学为讨论基础,而是只以马科动物为例,论证进化中存在着主要的方向,企图通过这种方式使“进化已经大规模结束”的结论不再受到威胁。

从1950年底开始,赫胥黎逐渐从辛普森那里获取关于马的研究资料,最终绘制了一张表明马的五种特征的进化趋势图,这张图出现在1953年《行动中的进化》(EvolutioninAction)一书中。这张图说明,马身体的尺寸、足部的重量、牙齿的长度、牙齿的结构和臼齿的发展随着时间的变化,在经历了一系列渐进的进步后,最终都趋向停止。值得注意的是,身体的尺寸取的是最大值,而其他四项特征则取平均值。除了图上马的特征,赫胥黎还对马的足部机制进行了说明,起初马的每只脚都有四个脚趾,后来中间的脚趾逐渐变大,侧脚趾逐渐消失,最终只剩下一个脚趾[10](P55-61)。赫胥黎对马的这些特征的描述,使马的进化看起来有一种统一的趋势。辛普森不赞同赫胥黎的这种做法,尤其是对于身体尺寸选择最大值的行为和足部机制的说明。

辛普森在《进化的主要趋势》(TheMajorFeaturesofEvolution)一书中作出了针锋相对的回应,他也绘制了一张马的各种特征的进化趋势图,探讨马的身体尺寸、头骨、牙齿、肢体比例和足部机制等进化趋势,但只把身体尺寸、臼齿、足部机制绘制到图中。辛普森认为,在中新世时期,马的身体尺寸在不同种类中出现了很大的差异且在马科的任何分支中都没有侧脚趾减少的趋势。辛普森最后总结说,进化在任何时候都没有严格意义上的趋势,只是从一个稳定的适应水平通过一系列短的、阶梯式的过渡进入到另一个稳定的适应水平[13](P262-265)。

综上所述,辛普森提出的这些反驳针对的是赫胥黎在1942年论证中的第三步和第四步,他的主要目的在于驳倒赫胥黎关于“进化已经大规模结束”的结论。赫胥黎在这个问题上的回应是不够成功的,在资料的获取上也表现得十分被动。由于赫胥黎从1942年起不再是实践派科学家,他只能依靠辛普森的研究资料为自己的理论辩护。然而我们都知道观察中渗透着理论,辛普森的研究资料不可避免地包含他的理论预设,用辛普森的研究资料为自己辩护,赫胥黎想要成功的难度可想而知。

虽然为“进化已经大规模结束”的辩护是失败的,但赫胥黎在后期的确解决了进步标准中的表述混乱问题。在1942年的论证中,赫胥黎这样表述:“进步是能导向进一步的进步。”笔者认为,这样的表述存在循环定义和混乱的问题,比如,不能导向进一步的进步是不是进步呢?赫胥黎的答案是:“这不是进步而是特化,或者也可以称为有限的进步。”笔者认为,赫胥黎在1942年的表述中提出了两种进步标准:一种是广义的、人类出现之前的、客观的进步标准,这个进步标准已经在上文中被反复提及;另一种是狭义的、含有人类价值观的进步标准,是在广义标准的基础上加上“这个过程不会停止”作为限定条件。赫胥黎在1942年虽然意识到了他的理论存在两种进步标准,但他从来没有把狭义的进步标准完整清楚地表述出来,而是采用了一些新的概念来讨论这个问题,这样至少解决了“进步是能导向进一步的进步”这种表述上混乱的问题。

赫胥黎采用了新的术语“改进”(improve)和“发展”(advance)讨论进步和特化的区分。他从达尔文那里找到“改进”这个价值性术语,然后把它借用了过来。赫胥黎认为,生物学中有一些具体的事实只能用价值性术语指称,同时达尔文不回避使用价值性术语,并且也想不出比“改进”更好的术语,所以赫胥黎认为使用“改进”这个价值性术语是非常合适的。赫胥黎用人类改进机器效率来做类比,认为有机体也可以被视为是能够生存和自我繁殖的机器[10](P62-64)。 但是,完整清晰的定义则是在一年后赫胥黎发表的《进化的过程》(EvolutionaryProcess)一文中才出现。文中写道,当在地球上生活和自我繁殖的生物机器用任意方式提高它们的效率时,“改进”作为一个合法的科学术语,能合适地指称生物效率的提高[14]。

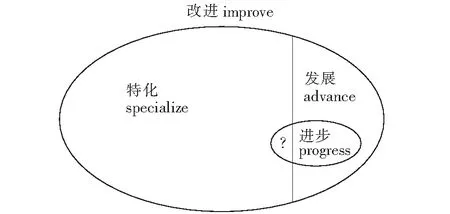

为了避免混淆,我们需要厘清赫胥黎在讨论特化和进步的区分时各个概念指称的范围。关于这四个概念:改进、特化、发展、进步,结合图1能帮助我们更好地理解。改进的涵盖范围是最大的,它是对广义“进步”的替换。之前的定义:“进步(狭义)是能导向进一步的进步(广义)”,在此时的语境下更正为“进步是能导向进一步的改进”,这样就避免了表述混乱的问题。改进中的大多数情况是特化,因为特化仅是和某些有限的生活方式或栖息地有关的改进。少数改进是发展的,包括提高生命的任何主要功能和效率,实现了更高层和更完整的组织以及进化出任何彻底的新的生物机器。如果把发展中的“进步”去掉,其余的部分和之前指的“显著的特化”基本上是同义的。进步是改进中最罕见的情况,大多数特化和发展最终都会停止,偶尔会继续改进。因此,赫胥黎对生物进步的定义是促进进一步改进的改进,或是不妨碍进一步发展的发展[10](P65-80)。这是赫胥黎第一次在进步的定义中明确强调了“这个过程是不会停止的”,但赫胥黎对改进这一概念是一年之后才界定的,所以,此时对进步的定义并不是一个完整的定义。

图1 赫胥黎对几个不同概念指称范围的区分

需要注意的是,在特化中,笔者认为应当允许进步的存在,因为赫胥黎承认了“大多数特化最终都会停止,偶尔会继续改进”。但笔者认为这不是赫胥黎的本意,而是对反对者的退让和妥协。原因在于,改进、特化、发展、进步这四个概念是层层递进的关系,越往后的概念,指称范围越小,使用的条件越苛刻,并且赫胥黎专门强调“进步是不妨碍进一步发展的发展”,显然赫胥黎更希望进步是只发生在发展的范围中。而生物学中的规律总是有例外的存在,同时赫胥黎也无法驳倒辛普森和比尔有关特化的反驳,这使他不得不退让一步,用不是那么坚定的语气承认了特化中可能存在进步。

四、结语

赫胥黎对进步的定义是:“进步或是增强对环境的控制能力,或是增强对环境的独立能力。”虽然不同时期论证的方式不同,但“对环境的控制和独立能力”的表述,从1916年提出后就一直没有发生过根本性改变。在早期,赫胥黎基于生物学与哲学宗教相结合的个人价值观以及柏格森的进化哲学和社会控制论思潮都提出了这一进步标准。在中期,赫胥黎放弃了前期大部分的论证基础,只在“人类是唯一进化托管者”的宣言下保留了把进化论作为意识形态基础的个人价值观。为了获得足够的客观性基础,赫胥黎转向古生物学领域,获得了大量的化石记录,接受了古生物学共识,并在1942年成功地通过主导群体的事实论证了这一进步标准。不仅如此,他还得出“进化已经大规模结束”的结论,认为只要人类还能继续进步,就能成功把进化的进步性思想和哲学宗教理想联系起来,这为“人类是唯一进化托管者”提供了科学说明。在后期,赫胥黎和辛普森持续了长达几年的论战,论战的结果是辛普森完全占据上风,但无论是对“进化已经大规模结束”的论证,还是对进化是直线趋势的说明,赫胥黎都不能给出令人信服的解释,于是赫胥黎进化的进步性思想和哲学宗教理想相联系的努力最终在辛普森的攻势下失败了。赫胥黎虽然处处失利,但还是取得了一些新成果。例如,他解决了1942年论证中语言表达混乱的问题,并且对什么是进步阐述得更加清晰了。

赫胥黎对进步的要求不仅仅是“对环境的控制和独立能力”。在1931年对特化和进步的区分中,赫胥黎认为进步是对适应能力的全面提升,并且这个过程是不能停止的,而原来的进步标准并不能满足这两个新要求。于是,除了主导群体这一论证思路,赫胥黎又开辟了一种新的对特化和进步进行区分的论证思路,试图把那些符合进步标准但同时又属于特化的例子排除在进步的范围之外。因此,在1942年赫胥黎进化的进步性思想中实际存在两种进步标准。笔者将原来的标准称之为广义的进步标准,赫胥黎则称之为客观标准、生物进步标准、人类出现前的标准。附加了“这个过程是不能停止的”的进步标准,笔者称之为狭义的进步标准,赫胥黎则称之为人类主观标准和客观标准相融合的进步标准、人类出现之后的进步标准[6](P566)。笔者之所以这么理解,原因在于,如果人类如此发展科学技术的物种始终没有出现,那么终究有一天进化会在生理上到达极限,用“不能停止”作为进步的一种要求就显得非常荒谬。只有人脑开辟出来的科学技术发展路线,才能真正做到全面提升适应能力,同时这种非遗传性的进步也避免了由于特化导致的生理上进化的极限。因此,赫胥黎进化的进步性思想中确实存在着两种标准,且广义的进步标准对应的是赫胥黎的客观标准,狭义的进步标准对应的是人类出现之后的进步标准。

虽然在1942年赫胥黎意识到他的理论体系存在两种进步标准,但他并没有把狭义的进步标准表述出来。在20世纪50年代,他的工作也只是解决了因为存在两种进步标准而导致的语言上混乱的问题。所以,需要在这里对狭义的进步标准进行明确澄清。基于1942年和1954年赫胥黎的观点,可以给出两种同义但表述上有差别的定义:基于主导群体的共同特征和对特化和进步的区分,我们得出进步要么是对环境的更强控制,要么是对环境的更强独立,并且这个过程是不会停止的,或者,生物进步是在生物机器通过任意方式提高效率时,能够使这个过程不会停止的改进。

为了应对进化是进步的批评,在生物学和哲学史中,生物学家有两种策略进行辩护:一种是可以回避价值术语,使用纯粹的客观术语来定义进步;另一种是认为科学中的价值术语是合法的,科学不是价值无涉的,所以极端的事实和价值二分法是错误的。赫胥黎在论证进化是进步的时候主要采用了第一种策略[15],当然,他对第二种策略也非常看重。赫胥黎在这两种策略上的努力包括:在1923年《生物学家的论文集》中,赫胥黎首次提出人类是进化托管者的宣言;在1931年《生命之科学》中,赫胥黎提到了生物学中价值存在的必要性;在1942年《进化:现代综合》中,赫胥黎提出了两种进步标准,他明确说明狭义的进步标准允许包含人类的主观标准,并且赫胥黎毫不避讳在科学著作中谈论哲学宗教理想;在1953年《行动中的进化》中,赫胥黎承认使用价值性术语“改进”的必要性,并且以达尔文为权威替自己辩护。因此,赫胥黎肯定了价值性术语的存在意义,并且认为这是生物学研究中必不可少的部分。