声誉关注与社会距离对伤害困境中道德决策的影响:来自行为与ERPs 的证据*

2022-06-06占友龙肖啸谭千保李琎钟毅平

占友龙 肖啸 谭千保 李琎 钟毅平

(1 湖南科技大学教育学院心理学系,湘潭 411201) (2 湖南第一师范学院,长沙 410205)(3 湖南师范大学教育科学学院心理学系;4 认知与人类行为湖南省重点实验室,长沙 410081)

1 引言

自然界充满了社会困境,个体必须在自我和他人的利益最大化之间进行权衡(Rand &Nowak,2013)。道德决策(moral decision-making) 就是一种典型的涉及自我和他人之间得失权衡的社会决策,指当面临多种可能且存在两难冲突的行为途径选择时,个体在社会制度和规范的指导下根据自我价值导向做出最优选择的过程(Rilling &Sanfey,2011)。它常涉及到一系列维护自我利益和阻止伤害他人之间的权衡,且决策者会伴随强烈的负性情绪体验和认知冲突(Greene &Haidt,2002;Pletti et al.,2015)。虽然经济学家们大都认为人类在经济决策中往往极度自私,但近期心理学家们却发现人们在道德决策中表现出了一种“超级利他的(hyperaltruistic)”决策倾向,即以牺牲自我利益为代价来减少他人的痛苦(Crockett et al.,2014)。事实上,亲社会行为在社会互动中确实出奇地普遍,即使个人会付出较大的代价,甚至是面临各种风险(Fehr &Fischbacher,2003)。为什么人们会稳定地表现出亲社会行为呢?一个可能的原因是:人们内心具有一种以牺牲自己为代价来造福他人的动机,我们称之为“利他主义(altruism)” (Wilson,1992)。然而,与直觉经验相反的是,另一种解释认为:人们以牺牲自己利益为代价去帮助他人的直接动机,可能在进化上是具有适应性的(Fehr &Fischbacher,2003),是个体为了满足某种长远的自我利益而有意或被迫产生的(Rand &Nowak,2013)。利他行为虽然通常会导致自己应得利益的损失,却能在一定条件下获得他人的赞赏,进而获得好的声誉,并通过声誉的传播在未来为自己获得更多的收益(Hardy &van Vugt,2006;谈晨皓 等,2017)。可见,如果人们做出了某种亲社会的选择,那么这个选择在多大程度上是出于纯粹的利他主义,多大程度上是出于精明的利己主义,这还需要进一步的实证研究来证实。因此,本研究旨在考察声誉关注对不同社会距离下道德决策行为的影响,并采用事件相关电位技术(eventrelated potential,ERP)探讨两者如何交互影响道德决策中个体的行为与神经反应。

以往研究对亲社会行为中的声誉机制进行了大量研究(Lee et al.,2018),并认为提高声誉是使亲社会行为最终服务于自身利益的一种特别重要的方式(Fehr &Fischbacher,2003)。例如,不少研究试图将声誉关注对慷慨行为的直接影响与利他动机区分开来,他们要求被试在公开场合(vs.私下场合)表达参加慈善活动的意愿。结果发现,与私下情境相比,人们在公开场景下(如有朋友、募捐者、异性或内群体成员在场时)对慈善事业捐赠的会更多(Bereczkei et al.,2015;van Vugt &Iredale,2013);甚至呈现类似眼睛的线索刺激时,人们也会做出更多的利他行为(Mifune et al.,2010;钟毅平 等,2019)。同时,风险决策的相关研究也发现,被试在匿名情境下会为了更多的金钱收益而做出更多利己的风险选择,但这种利己的选择在决策结果公布给搭档时显著减少了(Arfer et al.,2015;Bixter &Luhmann,2014)。此外,道德决策的相关研究发现,被试在他人在场时会表现出更多的道义性选择和亲社会行为,因为他们对个人声誉表现出了更高水平的关注(Lee et al.,2018;傅鑫媛 等,2015;占友龙 等,2020)。竞争性利他主义(competitive altruism)较好地解释了声誉关注对人们利他行为的影响机制。该理论认为人们之所以表现出利他行为,是为了在他人面前塑造出可靠的利他形象(van Vugt et al.,2007),并通过声誉的传播而获得更多的合作机会,它是一种主动通过投资声誉来获得收益的获利策略(Barclay &Willer,2007)。例如,大量行为研究在不同类型的亲社会行为中均发现了这种“利己的利他主义(egoistically biased altruism)”行为倾向,如牺牲当前收益以博取好的名声,以便在随后任务中或未来获取更大收益(Chiang,2010;Sylwester &Roberts,2010;van Vugt &Iredale,2013);在提前获知搭档不能提供获益机会时(Alpizar et al.,2008;Semmann&Milinski,2004),人们在当前任务中会主动减少自己的利他行为(van Baar et al.,2019)。这些研究表明,声誉关注确实是人们表现亲社会行为的一种重要动机,但是这种利己的亲社会动机如何与纯粹的利他动机相区分,目前还缺乏足够的直接研究,尤其是其背后的认知神经机制。

然而,以往研究仅仅关注了声誉对亲社会行为的影响,却较少关注其他社会情境因素对声誉机制的调节,如决策者与接受者之间的社会距离(Wu et al.,2011)。利己的利他行为是通过对自己进行声誉投资,进而在未来合作中为自己谋取更多利益,那么当利他对象的身份信息(如社会距离)提供是否具有合作价值的潜在信息时,决策者应当会利用这些信息来调节自己的利他行为,以避免不适宜的利他行为造成自身的不恰当损失。现有研究发现,人们的亲社会行为受到决策者与决策对象之间社会距离的调节(Chen et al.,2009;Christensen &Gomila,2012;Sarlo et al.,2012)。例如,与陌生人相比,人们更愿意牺牲自我利益去帮助亲人和朋友(Loke et al.,2011;Miller &Bersoff,1998),并在社会困境中表现出更多的共情(宋娟 等,2016)、信任与合作等亲社会行为(Chen et al.,2017),也会更愿意损失自我利益来减少欺骗、电击等伤害行为(Crockett et al.,2014;Zhan et al.,2020)。一些ERP 研究也发现,与陌生人相比,个体在涉及亲人或朋友的道德决策中会消耗更少的时间来权衡得失,会体验到更小的负性情绪冲突(诱发更小波幅的P2),并消耗更少的认知资源(诱发更小波幅的P3),最终做出更多的利他性选择(Zhan et al.,2018,2020;占友龙 等,2020)。然而,与电击他人而自己获利的情境相比,被试在电击自己而陌生他人获利情境中的利他行为消失了(Volz et al.,2017)。该研究认为人际关系疏远而导致的不确定性,会给决策者带来强烈的情绪和认知冲突,促使其采用一种“利己的利他主义”策略来指导道德决策,而并非是依据一种纯粹的“超级利他的”道德原则。这些研究表明社会距离调节了道德决策中自我与他人之间损益的权衡。

由于声誉关注与社会距离同时存在于社会决策中,单独考察它们对道德决策中自我与他人之间得失权衡的影响,势必会妨碍我们对“超级利他主义”和“利己的利他主义”这两种特殊的利他动机的深入认识。以往研究发现,当决策者的身份不确定时,人们宁愿选择更小的收益水平,也要和社会距离较近的朋友完成信任博弈任务,而非社会距离较远的陌生人(Campanha et al.,2011;Yu et al.,2015)。由此可知,声誉关注与社会距离会对利他行为中自我与他人之间得失的权衡产生交互影响,声誉机制可能在社会距离较远的情境中更容易出现。然而,截止目前,关于声誉关注与社会距离是如何交互影响道德决策的还不是很清楚,尤其是其背后的认知神经机制。

研究发现,利用高时间分辨率的ERP 技术可以很好地揭示个体在道德决策中权衡自我与他人得失的时间进程(Gui et al.,2016;Sarlo et al.,2012;Yoder &Decety,2014;Zhan et al.,2020)。之前研究在道德决策中主要关注3 个阶段的ERP 成分:早期的道德直觉过程(如N1)、中期的情绪反应过程(如P2 或N2)和晚期的认知推理过程(如P3 或LPP)(Gui et al.,2016;Yoder &Decety,2014)。在早期的道德直觉阶段,额中部脑区的N1 成分反映了个体对道德情境和选项中的相关信息(如道德行为的效价等)进行快速编码和初级加工的过程(Gui et al.,2016;Yoder &Decety,2014)。在中期的情绪反应阶段,前额部脑区的P2 和N2 成分反映了个体对两难情境中冲突的探测和负性情绪体验(Gui et al.,2016;Yoder &Decety,2014)。此外,研究发现该阶段的道德决策还会在顶叶诱发一个明显的P260 成分(Sarlo et al.,2012),且成分的大小与个体的厌恶情绪强度存在显著相关(Sarlo et al.,2014)。在晚期的认知推理阶段,顶叶位置的P3 或LPP 成分代表了缓慢但受控制的精细加工过程,如复杂社会情境下的道德评价和推理(Beste et al.,2012;Chen et al.,2009;Gui et al.,2016;Paynter et al.,2009)。因此,这些脑电成分分别从直觉过程、情绪过程和认知过程来反映道德决策中情绪与认知的作用。近年来,越来越多研究者采用ERPs 的优势开始分别探索社会距离和声誉关注对道德决策的影响。例如,有研究考察了社会距离对帮助困境下道德决策的影响(Zhan et al.,2018,2020),并发现涉及亲密他人的两难决策诱发了更小波幅的与认知冲突和负性情绪体验有关的P2 成分,在晚期阶段诱发了更小波幅的与认知资源投入有关的LPP 成分,并发现被试主观报告的愉悦情绪体验与P260 波幅呈显著负相关,决策时间与LPP 波幅呈显著正相关。然而,过往研究大多考察的是声誉关注和社会距离单独对道德决策过程的影响,鲜少有研究探讨两者如何交互影响道德决策中的行为和神经反应。因此,本研究旨在探究当道德决策涉及自我利益与他人伤害的两难权衡时,个体在声誉关注与社会距离交互影响下是如何决策的。

此外,以往的研究更多关注了指定性道德范畴中道德决策的认知神经机制,即让被试决定是否愿意损失自我收益来帮助他人(Campanha et al.,2011;Gross et al.,2020;Zhan et al.,2019;占友龙 等,2020)。然而,关于禁止性道德范畴的研究较少,即让被试决定是否愿意为了增加自我收益来主动欺骗或伤害他人(Janoff-Bulman et al.,2009)。通常,不帮助正遭受痛苦的他人仅会被视作为一种冷漠的行为,而主动伤害他人来获利却是一种不可容忍且不道德的行为,两类道德范畴下的道德行为可能反映了不同的心理机制(Noval &Stahl,2015)。因此,从行为结果来看,“帮助他人”与“不伤害他人(抑制)”是属于道德的行为,而“伤害他人”或“不帮助他人(冷漠)”是属于不道德的行为(Carnes &Janoff-Bulman,2012)。本研究拟采用一个涉及电击伤害与金钱收益的两难权衡任务(Crockett et al.,2014;Liu et al.,2020;Volz et al.,2017;Zhan et al.,2020;崔芳等,2020),来考察声誉关注与社会距离如何调节道德决策中自我与他人得失的权衡,及其背后的神经机制。该任务的新颖之处在于,被试需要在一系列是否通过电击他人来增加自己金钱收益的两难权衡中进行选择,这种结合了自我收益与伤害他人的两难决策,更能真实地观察到被试是否会在不同情境中表现出“超级利他主义(即牺牲自我收益而减少或不伤害他人)”或“利己的利他主义(即为了获得收益而更多地选择伤害与自己社会距离较远的他人)”决策倾向。同时,该任务还能确保我们观察到声誉关注与社会距离如何动态调节道德决策中个体的神经反应,以揭示心理与生理水平上的内在关系。

综上,本研究采用“电击-获利困境”任务和ERP 技术,考察声誉关注与社会距离如何交互影响伤害困境下道德决策的行为和神经反应,并将验证如下假设:(1)在匿名情境中,与社会距离疏远他人(熟人和陌生人)相比,被试对社会距离较近他人(朋友)会表现出更多的助人选择,表现出一种“利己的利他主义”决策倾向;(2)与朋友和陌生人相比,熟人关系的不确定性,会导致涉及熟人的两难决策诱发更强的负性情绪体验,并消耗更长的决策时间和诱发更强的神经反应(如更大的ERP 波幅);(3)然而,这些行为和ERP 指标上的差异在公开情境下会因为声誉关注而显著减弱或消失。

2 方法

2.1 被试

利用G*Power 3.1 对样本量进行估计,保证中等效应量(=0.25),计算后发现至少需要24 名被试(Faul et al.,2007)。因此本次实验共招募了30 名被试(男生14 人,女生16 人,年龄为18~26 岁,平均年龄为22.38 ± 1.52 岁)。所有被试均为右利手,无精神疾病或神经症病史,视力正常或矫正后正常。所有被试之前并未参与过类似的电击实验,以减少被试的主观经验对实验中电刺激强度的主观知觉。而且,为了满足任务要求,每个被试在实验前被告知要分别带一名同性别的朋友和熟人到实验室,并与实验室中的另一名陌生主试,共同完成一个“电击-获利困境”任务。在实验开始前,所有被试均被明确告知:若认真完成实验任务将会获得一定金额的报酬,它由基础被试费(30 元)和额外任务奖励两部分组成;额外任务奖励为被试在实验中真实通过电击他人而赢得的金钱,并按照100 :1 的比例兑换后,与基础被试费一起支付给被试。同时,朋友和熟人也被明确告知:在实验过程中,你们将会坐在隔壁的另一个房间,并根据电击决策指令而接受真实的疼痛电刺激,但该决策指令既可能是被试发出的,也可能是电脑程序随机发出的。实验结束后,你们将会分别获得30 元作为实验报酬。此外,实验前所有被试均签署知情同意书,并获得了湖南师范大学科学研究伦理委员会批准同意。

2.2 刺激与程序

本实验采用3 类目标他人的名字(即朋友、熟人、陌生人)作为社会距离的启动刺激,且3 个同性别目标他人的名字字数是一样多的,并要求被试评价名字刺激的熟悉度。其中,朋友是指“频繁且稳定交往了3 年以上的同性好友”,熟人是指“点头之交了3 年以上的同性同学或同龄人”,陌生人是指“实验之前从来没有见过的同性别陌生他人”。在本实验中,朋友和熟人都是被试提前筛选后带来实验室的,而陌生人实际上为实验室一位同性别的陌生实验员充当,所有被试之前均没有见过,也不认识。此外,采用自我中包含他人量表(Inclusion of Others in the Self,简称IOS)来评定目标他人与自我的亲密程度,将得分在5~7 分的目标他人操作为社会距离亲近的他人(如朋友),将得分在3~4 分的目标他人操作为社会距离中等的他人(如熟人),将得分在1~2 分的目标他人操作为社会距离疏远的他人(如陌生人) (Aron et al.,1992;钟毅平 等,2015)。在“电击-获利困境”任务中,通过呈现电击对象(即朋友、熟人、陌生人)的名字来操作社会距离。

根据前人关于声誉关注的操作方法(Arfer et al.,2015;Bixter &Luhmann,2014),本研究通过“被试所有的决策结果多大程度会传递给目标他人观看”来操作。被试被告知:目标他人都坐在另一个房间中,里面有一台跟实验室电脑联网的电脑,被试选择电击与否的结果会按照不同比例来实时在线公布给目标他人看到。在公开条件下,被试被告知:“您所有的决策结果都会通过电脑联网呈现给目标他人”;在匿名条件下,被试被告知:“目标对象并不知道电击决策是由谁做出的,有可能是决策者,也可能是电脑程序随机做出的”。同时,被试完成两个block 决策任务后,均会完成一个声誉关注感知的9 点等级评定(1 代表一点也不会觉得个人声誉会受到影响,9 代表个人声誉将会受到极大影响)。

疼痛电刺激通过一个多通道疼痛电刺激仪来发射,采用电极线和电极片连接到3 个目标他人(朋友、熟人、陌生人)的左手手腕背部,通过控制电刺激仪的电压值来调节疼痛电击的强度。在签订知情同意书后,每个被试(即任务中的决策者)在实验前都需要完成一个由Crockett 等(2014)研发编制的疼痛电击阈限程序,它可以确保我们能获得一个逐渐增强的疼痛电刺激矩阵。一方面,该程序的目的是通过最小误差法来获得每个被试根据自身疼痛感受而产生的具有20 个不同电压强度(从弱到强)的疼痛电刺激矩阵。因此,3 个目标对象(朋友、熟人、陌生人)接受的电刺激强度都是由决策者(即被试自己)来确定的,均是同一套不同强度梯度的电刺激矩阵。这样设计能有效避免产生其他额外变量的产生,因为单独测量3 个目标他人的疼痛阈限,势必会产生3 套不同强度梯度的电刺激矩阵,且彼此之间会存在显著的个体差异,进而对被试的行为反应产生额外干扰。同时,本实验还测量了3 个目标他人接受疼痛电刺激的最低和最高阈限值,避免发送的电击强度超过了目标对象的阈限范围,从而导致无疼痛感觉或超出承受范围的情况出现。另一方面,该程序也是为了让被试自己能够清楚地体验和感知到不同强度的电刺激作用于躯体的疼痛感受,为正式实验中被试决策是否电击目标他人提供参考点,帮助其根据自身的疼痛感知来推断接受者可能的疼痛感受,进而在自我金钱收益与他人疼痛伤害之间诱发两难冲突。

此外,滴定法被用于收集实际电击强度与疼痛主观感受强度之间的匹配关系。具体而言,疼痛电击的最小阈限值为0.1 mA,被试被要求进行主观疼痛感知的11 点等级评定(0 代表一点也不疼痛,10代表难以忍受的疼痛)。电压值以3:1 的比例逐渐进行递增,当疼痛主观评分达到10 点时,该时的电压值为最大阈限值。同时,每个被试还需要根据滴定法,给每个电击强度匹配一个在心理上等值的金钱收益(即回答“接受多少mA 电击来获得多少元金钱收益是值得的?”)。该滴定程序每个被试都要重复3 次,以确保他们能清楚地感知到疼痛电击强度与金钱收益数量之间的配对关系。因此,该程序针对每个被试都会获得一个包含20 对的“疼痛电击vs.金钱收益”矩阵。最终,30 名被试的平均疼痛电击值的范围为1.00 伏特~15.22 伏特,平均金钱收益值的范围为0.10 元~3.50 元。该“疼痛电击vs.金钱收益”矩阵会被用于正式实验中的“电击-获利困境”任务,进而考察被试在权衡“增加自我收益”与“减少他人伤害”时的行为和神经反应。

采用改编的“电击-获利困境”任务(Crockett et al.,2014;Zhan et al.,2020),考察被试在面对不同目标对象时如何在“自我收益”与“他人伤害”之间进行权衡,即被试是否会为了增加自我收益而选择对他人实施痛苦的电击伤害(即利己的行为倾向),或者牺牲自我收益而选择减少或不伤害他人(即利他的行为倾向)。被试将与另外3 个目标对象共同参与完成一个真实的疼痛电击与金钱收益任务。被试在实验中担当决策者,3 个目标对象(朋友、熟人和陌生人)担任被电击者。在实验过程中,为了提高实验的生态效度和真实性,被试在脑电实验室完成任务操作,3 个目标对象均坐在隔壁的另一个房间,通过电极线连接其左手手腕背部的电极片上,并根据电击决策指令而接受真实的疼痛电击。重要的是,被电击者无法确认决策者的真实身份,他们被告知电击指令既可能是被试发出的,也可能是电脑程序随机发出的。由此,决策者会面临一系列二选一的两难抉择:是让目标对象接受疼痛电击而自己获得金钱收益,还是不选择对他人实施疼痛电击而自己没有金钱收益。在每个试次中,被试都是决策者,接受电击的对象是3 个目标人物中的任意一个,但金钱收益均归被试所有。

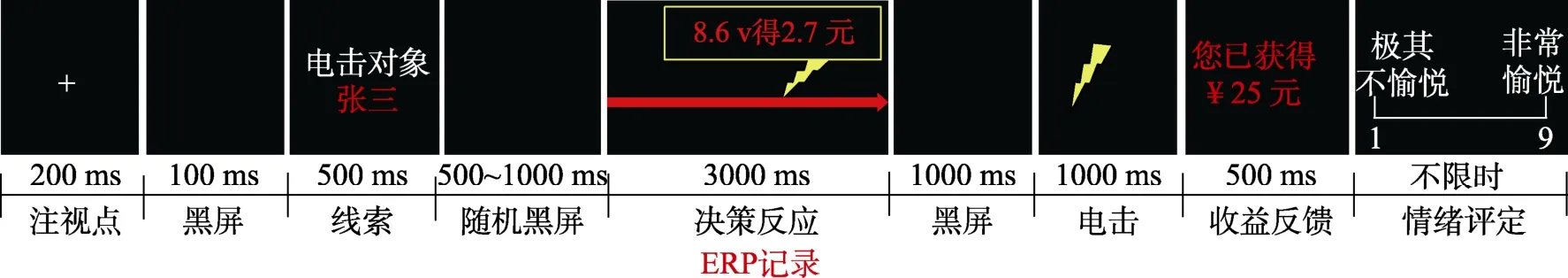

在正式实验中,首先呈现一个注视点200 ms;紧接着呈现情境指导语,若为公开场景,则指导语为“您接下来的决策结果会通过联网传送给目标对象获知”;若为匿名场景,指导语为“您接下来的决策结果不会传送给目标对象”;在呈现黑屏100 ms之后,呈现接受疼痛电击的对象名字刺激500 ms;在呈现500~1000 ms 的随机黑屏之后,呈现决策界面3000 ms,被试的任务是又快又准地按键反应,“F”键代表电击,“J”键代表不电击;按键选择后呈现1000 ms 的黑屏;然后呈现电击界面1000 ms,若被试选择了电击,则闪电标志成亮黄色,表明目标对象正在接受真实的疼痛电击,若被试选择不电击,那么闪电标志是灰色的,则无疼痛电击发送;然后呈现反馈界面,若当前试次为公开情境,则反馈结果为“您的决策结果正发送给对方”;若当前试次为匿名情境,则反馈界面为500 ms 的黑屏;紧接着呈现被试目前已经累加获得的金钱数量;最后,对决策时的愉悦情绪体验进行9 点等级评定(1 代表极其不愉悦,9 代表非常愉悦),按键反应后结束该试次。在实验开始前,所有被试均被明确告知:每个试次都会按照被试的选择来真实执行电击或不电击目标对象,整个实验总共360 个试次,包括公开与匿名情境各1 个block,2 个block 之间休息一次,呈现顺序在被试间进行平衡,完成整个实验大概需要45 分钟(见图1)。

图1 “电击-获利困境”任务中单个试次的实验流程图

2.3 数据记录与分析

在线记录是使用Neuroscan ERP 记录与分析系统(Neuroscan Inc.,USA),按国际10-20 系统扩展的64 导电极帽记录EEG。在线记录时将参考电极安置于左侧乳突位置,离线后转为双侧乳突为参考电极,双眼外侧安置电极记录水平眼电(HEOG),左眼上下安置电极记录垂直眼电(VEOG)。滤波带通为0.05~70 Hz,采样频率为500 Hz/导,头皮阻抗< 5 kΩ。线下分析时采用EEGLAB 工具箱,将数据由单侧乳突记录转化成双侧乳突,滤波参数为0.1~30 Hz。采用ICA (Independent component analysis)分析来剔除眨眼和动作伪迹(Delorme &Makeig,2004;Plöchl et al.,2012)。同时,我们检查了整个EEG 数据,并剔除了高噪音的试次,如较大的肌电、眨眼、心电伪迹。极端值的剔除标准为± 80 μV(Gui et al.,2016)。分段时间为目标刺激出现前的200 ms 到出现后的800 ms,并对-200 ms 到0 ms的数据进行基线矫正。在剔除伪迹之后,每个实验条件下的平均试次数均保留了85%以上(每个条件下60 个试次),平均试次为56.17 ± 1.88 个;其中公开情境-朋友条件下58 个,公开情境-熟人条件下57 个,公开情境-陌生人条件下55 个,匿名情境-朋友条件下56 个,匿名情境-熟人条件下55 个,匿名情境-陌生人条件下56 个。

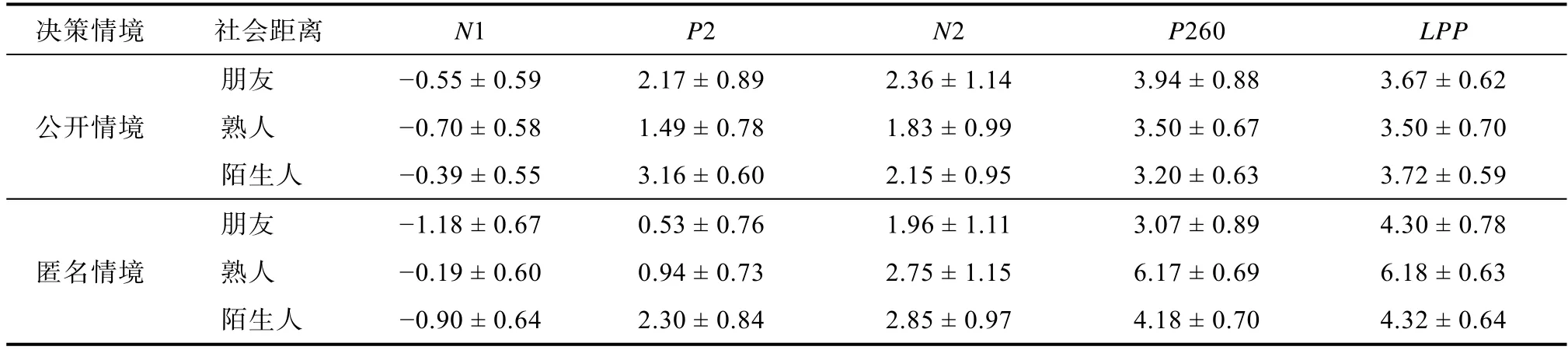

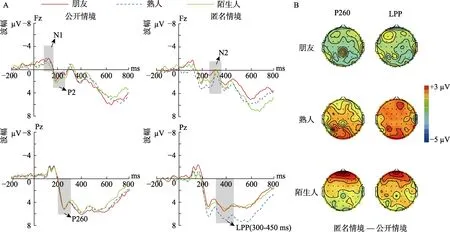

在ERP 数据上,结合全脑地形图的视觉观察(请见图3B),以及前人的ERP 研究结果(Gui et al.,2016;Sarlo et al.,2012,2014;Yoder &Decety,2014;Zhan et al.,2020)与本实验目的,我们主要选择了以下15 个电极点来分析伤害情境下道德决策所诱发的ERP 成分:F3,Fz,F4,FC3,FCz,FC4,C3,Cz,C4,CP3,CPz,CP4,P3,Pz,P4。其中,N1 (80~160 ms)、P2 (160~260 ms)和N2 (260~360 ms)在前额部和额中部脑区被较为显著地观察到了,因此采用该两个脑区的6 个电极点(F3,Fz,F4,FC3,FCz,FC4)的平均值作为其观测值。其次,P260 (200~300 ms)和LPP(300~450 ms)在中部、顶中部和顶部脑区被较为显著地观察到,因此采用该3 个脑区的9 个电极点(C3,Cz,C4,CP3,CPz,CP4,P3,Pz,P4)的平均值作为其观测值(请见图3A)。各ERP 成分在各自时间窗口被测量与分析,并对这些ERP 成分的平均波幅进行了3 (社会距离) × 2 (决策情境)的重复测量方差分析,其平均数与标准差见表1。

表1 不同实验条件下各ERP 成分的平均数与标准差(M ± SD µV)

此外,皮尔逊积差相关被用于考察道德决策过程中行为和神经反应的内在关联,以有助于阐述各ERP 成分所反映的心理功能和意义。所有数据的统计和分析均采用了SPSS 20.0 (IBM Corp.,Armonk,NY,USA)软件来完成,统计结果非球形时同样采用Greenhouse-Geisser 法校正值,多重比较采用Bonferroni 法校正。

3 结果

3.1 操作检验结果

3.2 行为数据结果

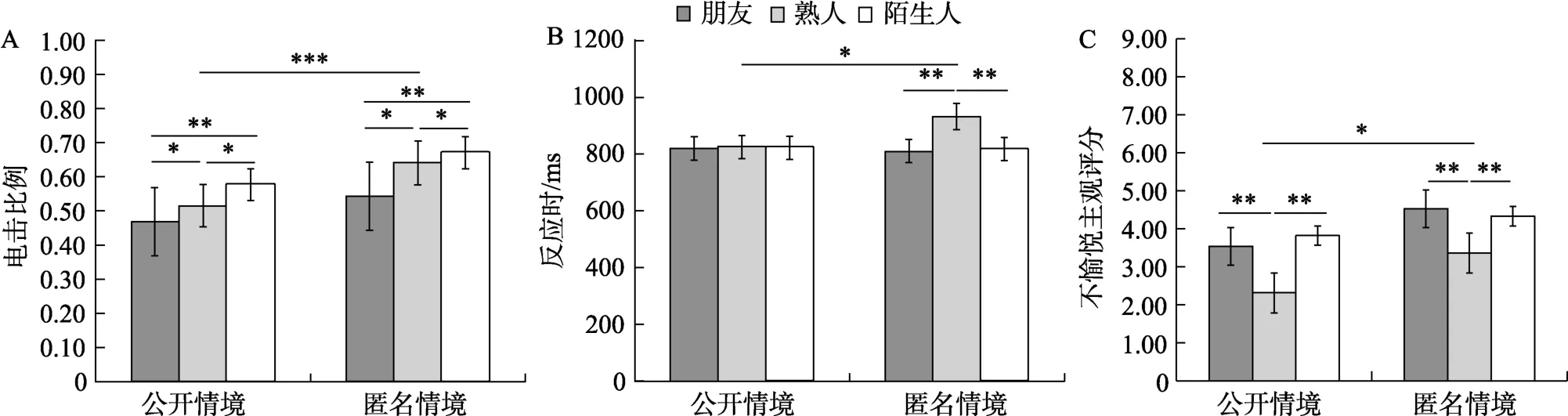

(1)电击比例

(2)决策时间

(3)愉悦情绪主观评定得分

图2 各实验条件下的电击比例、决策时间及愉悦情绪主观评分(注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同)

3.3 ERP 结果

(1) N1 成分

图3 各实验条件下被试完成道德决策时在Fz 与Pz 点诱发的脑波形图以及差异波脑地形图

(2) P2 成分

(3) N2 成分

(4) P260 成分

(5) LPP (300~450 ms)

3.4 其他分析结果

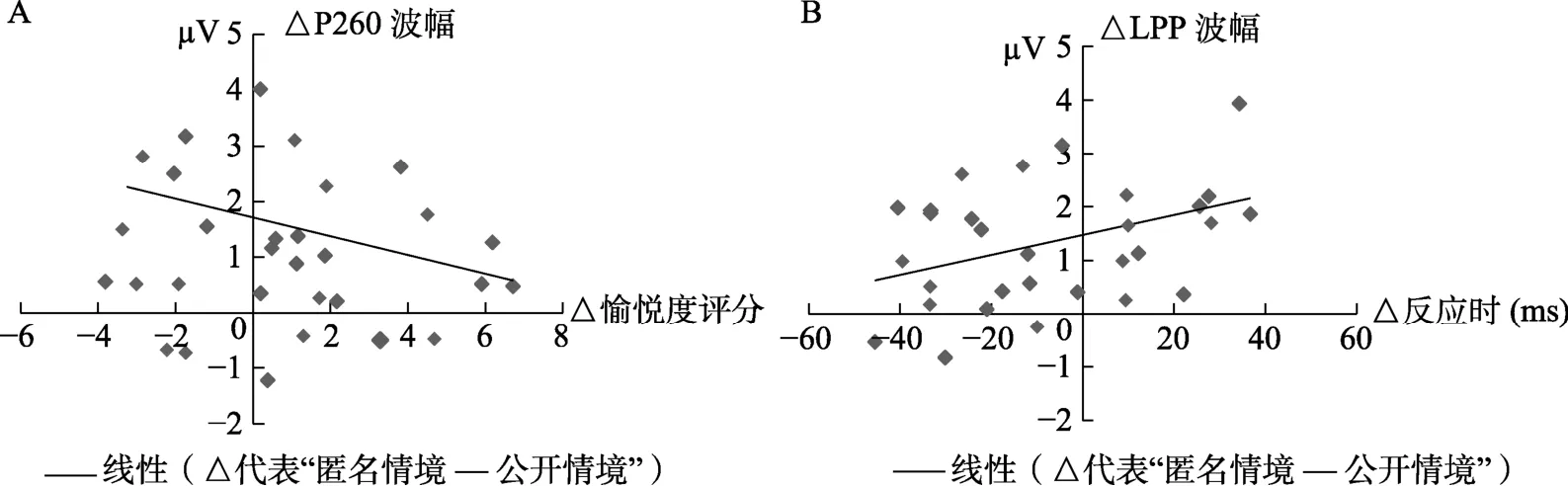

对匿名情境减去公开情境下各变量的差异值进行皮尔逊积差相关分析,结果发现:主观愉悦度评分与P260 波幅在不同社会距离条件下存在显著的负相关(朋友:=-0.39,=0.03;熟人:=-0.41,=0.03;陌生人:=-0.37,=0.03),表明决策诱发的P260 波幅越大,被试在道德决策中体验到的主观愉悦度更弱(请见图 4A);而且,决策时间与LPP (300~450 ms)在各社会距离条件下存在显著的正相关(朋友:=0.34,=0.04;熟人:=0.43,=0.03;陌生人:=0.37,=0.03),表明决策时诱发的LPP (300~450 ms)波幅越大,被试在道德决策中消耗了更多时间和认知资源来解决两难冲突(请见图4B)。此外,电击比例与所有ERP 成分均不存在显著的相关(=0.03~0.25,s > 0.15)。

图4 三种社会距离情境平均后P260 波幅与愉悦度评分以及LPP 波幅与反应时之间的相关散点图

4 讨论

本研究采用ERP 技术探究了声誉关注与社会距离对道德决策的影响及其时间加工进程的特点。结果发现,匿名情境下被试对不同社会距离他人的两难电击决策体现出了一种明显的“人际差序性”,即与社会距离较远的熟人和陌生人相比,被试更愿意放弃自我利益而减少对社会距离较近的朋友进行电击伤害;而且,在决策时间和电生理指标上表现出了一种典型的“熟人效应”,即与朋友和陌生人相比,涉及熟人的两难决策花费了更长时间,并诱发了更大波幅的与负性情绪反应有关的P260,以及与认知推理有关的LPP (300~450 ms)成分。然而,行为和ERP 指标上的这种“人际差序性”和“熟人效应”在公开情境下减弱或消失了。这些结果表明,匿名情境下个体在伤害困境中完成道德决策时可能采取了一种“利己的利他主义”决策倾向,且人际关系中熟人关系带来的不确定性在道德决策中会诱发更强烈的情绪负荷和认知冲突,而公开情境诱发的声誉关注在抑制自私倾向和消除人际关系的不确定性上可能起到了关键作用。该研究发现为揭示中国文化背景下人际关系与声誉关注交互影响人际间道德决策的行为特点及其大脑加工时程特点,提供了一定的实证依据。

4.1 社会距离和声誉关注共同调节了道德决策中个体的利他行为动机

与以往研究一致(Chen et al.,2017;Cheng et al.,2010),本研究发现被试在电击-获利困境任务中的利他性决策倾向表现出了一种稳定的“人际差序性”,即人际距离越近,个体更愿意放弃自我金钱收益来减少对亲密他人的疼痛电击伤害。以往研究认为,人际关系越亲密或越近,人们越愿意对亲密他人表现出亲社会意愿和利他行为,如更多的共情、帮助、信任和合作等亲社会行为(Chen et al.,2017;Cheng et al.,2010)。在道德决策中,以往研究同样发现了这种人际距离的差异,即相比于熟人和陌生人,个体对朋友会做出更多有付出的两难帮助决策(Zhan et al.,2018,2019;占友龙 等,2020)。在现实生活中,涉及伤害的决策通常是发生在消极情境中的,如威胁生命的冲突情境,因此减少朝向自我或亲密他人的伤害将超越一切其他情况而占据优势地位(Tomasello et al.,2012)。换句话说,当面临真正的伤害时,人们首先思考的是如何先减少自我或亲近他人的伤害,然后再考虑陌生他人。因此,在本研究中,当朋友、熟人和陌生人均面临了被电击的疼痛伤害时,个体会优先选择损失自我金钱收益降低对朋友的电击伤害,然后才考虑熟人和陌生人,因为个体可能无法容忍亲密他人遭受伤害。此外,这种具有利己的利他决策倾向也符合亲社会行为的亲缘选择理论,即人们选择放弃自我利益来帮助亲人和朋友,是为了更好地维系血缘关系,保护自我基因的延续,具有进化意义(Hamilton,1964;Tan et al.,2015)。由此可知,该研究结果证明了第二个假设:社会距离调节了伤害困境下道德决策的行为倾向,对朋友的电击决策要显著少于对熟人和陌生人的,表现出了一种明显的“利己的利他主义”决策倾向。该研究发现与西方被试在人际间道德决策中表现出的“超级利他主义”倾向是有显著区别的(Crockett et al.,2014;Volz et al.,2017),中国文化背景下人们普遍通过“关系自我”来指导人际间的社会互动行为(Ma &Han,2011;Zhu &Han,2008),因此在不同社会距离情境下的道德决策表现出了一种明显的“人际差序性”。

然而,不同社会距离下个体的这种“利己的利他主义”决策倾向受到了决策情境的调节。具体而言,与匿名情境相比,个体在公开情境中的决策时间更快,做出的电击伤害选择更少,且利他性决策倾向上的“人际差序性”被削弱了。这一研究发现与以往的研究结果是一致的(Barclay &Willer,2007),当决策结果被公开时,个人会为了赢得更好的声誉而表现出更多的利他行为。例如,大量行为研究发现,个体当前任务中的利他行为是为了赢得好的声誉,进而在随后的或未来的社会互动活动中为自己获取更多利益(Chiang,2010;Sylwester &Roberts,2010;van Vugt &Iredale,2013)。然而,当个体提前获悉自己无法在后续或未来的社会互动任务中获取更多收益时,如在决策结果公开、游戏规则共享、搭档更换等情境中,人们在当前任务中会显著减少自己的利他行为,甚至不表现出明显的利他倾向(van Baar et al.,2019;Semmann &Milinski,2004),且这种行为倾向在那些特别自私的或擅长社会交际的个体中更为明显(Bereczkei et al.,2015)。因此,该结果部分证明了本研究的第一个和第三个假设,即决策结果的公开会导致个体关注自我形象或声誉,进而促使其在道德决策中表现出更少的伤害行为,而匿名情境为被试提供了利己的可能性,因此被试表现出了更少的利他选择,且对与自己关系越近的朋友做出了更少的疼痛电击伤害。然而,这一研究发现并不能充分地证明被试在公开情境下的道德决策遵循了“超级利他主义”这一行为倾向。实际上,虽然被试在公开情境下对3 类目标他人的电击伤害减少了,并且显著低于匿名情境下的,但伤害比例仍然达到了50%,这说明被试可能是为了维护自身声誉而减少了伤害行为,表现出的可能是一种减弱了的“利己的利他主义”行为倾向,而非一种纯粹的“超级利他主义”。

4.2 熟人关系的不确定性调节了道德决策中的情绪和认知过程

更有趣的是,我们在反应时指标上还发现了一种明显的“熟人效应”,即与朋友和陌生人相比,被试在涉及熟人的电击-获利两难任务中花费了更长时间来思考和做决策。这一研究发现获得了以往相关研究的支持,如早期有关人际关系的中国本土化研究表明,熟人处于人际关系的中间地带,是情感成分和工具成分相混合的区域,如果情感性成分提高,则从熟人关系发展为亲密关系,反之,如果情感性成分降低,则从熟人关系向陌生人关系转变(黄光国,胡先缙,2005)。此外,国内一项有关人际情感偏向的外显和内隐判断研究也发现,人们对自我秉持一种积极的情感偏向,对陌生人则秉持一种消极的情感偏向,而对熟人的情感偏向是非常模糊且不确定的(袁晓劲,郭斯萍,2017)。可见,由于熟人处于人际关系的中间地带,在人际互动中具有很强的不稳定性和模糊性,从而导致人们在社会互动中产生了不确定感,进而影响了道德决策的过程。

在ERP 指标上,我们同样观察到了这种“熟人效应”,即与朋友和陌生人相比,涉及熟人的道德决策诱发了更大波幅的ERP 成分(如N1、P2、P260和LPP)。在早期的直觉反应阶段,相比于朋友和陌生人,涉及熟人的两难决策在额叶诱发了更负的N1 波幅。N1 成分在道德决策过程中普遍被认为反映了一种快速而自动的道德直觉过程,代表了个体对道德情境中与决策有关信息的初级加工和注意偏向,如好坏、真假等道德效价信息,以及诱发情绪和认知冲突的突显信息等(Gui et al.,2016;Scheele et al.,2014)。这表明熟人关系导致的人际不确定性在道德直觉阶段就已经自动捕获了更多注意,进而为后续的精细加工做好准备。在中期的情绪反应阶段,这种“熟人效应”继续在出现在前额叶的P2 和顶叶的P260 成分上,即涉及熟人的两难决策还诱发了更大波幅的P2 和P260 成分。P2 被认为反映了道德决策中的冲突监控,更大波幅的P2表明道德困境诱发了更强的认知冲突(Chen et al.,2009)。随着决策进程的推进,先前感知到的认知冲突开始诱发相应的情绪反应,并在顶叶诱发了P260 成分。以往ERP 研究认为P260 反映了道德决策过程中由道德刺激或两难事件诱发的情绪反应过程,情境诱发的认知冲突越大,情绪反应则越强,P260 的波幅就越大(Gui et al.,2016;Sarlo et al.,2012;Yoder &Decety,2014)。在晚期的认知推理阶段,这种熟人效应仍然体现在顶叶的LPP (300~450 ms)成分上。前人相关研究认为,LPP 被认为反映了道德决策中的认知推理和道德评价过程,其波幅大小反映了个体为解决道德困境而投入的注意资源和认知努力(Beste et al.,2012;Chen et al.,2009;Gui et al.,2016;Paynter et al.,2009)。在本研究中,与朋友和陌生人相比,涉及熟人的两难决策在道德决策的大脑时间加工进程中均分别诱发了更大波幅的N1、P2、P260 和LPP (300~450 ms)成分。而且,被试报告的主观愉悦体验与P260 波幅成显著的负相关,决策时间与LPP (300~450 ms)成分呈显著的正相关,说明涉及熟人的决策确实诱发了更强的负性情绪反应,并消耗了更多注意资源和认知努力来解决该两难冲突。ERP 指标上的这种“熟人效应”也获得了以往相关研究的支持。例如,有研究采用ERP技术考察了社会距离对道德决策的影响,同样发现涉及熟人的两难帮助决策诱发了更大波幅的P260和LPP 成分(Zhan et al.,2018;占友龙 等,2020)。因此,这些研究结果表明,熟人关系的不确定性在道德决策的不同时间加工进程中,确实给决策者带了更强烈的情绪和认知负荷,并消耗了更多的注意资源和认知努力来解决该道德冲突,以最终做出适应的道德决策。人际间道德决策在反应时和ERP指标上的“熟人效应”这一研究发现,拓展了以往关于人际距离影响利他性社会决策的认知与神经机制的研究发现,并进一步揭示了中国文化背景下人际间道德决策的中国特点。

4.3 声誉关注削弱了道德决策中的伤害厌恶和认知冲突

本研究还发现涉及熟人的决策在ERP 指标上所诱发的“熟人效应”在公开情境下消失了。具体而言,决策情境与社会距离的交互作用在 P260 和LPP (300~450 ms)这两个ERP 成分上均被显著观察到了,即与匿名情境相比,这两个指标上所观察到的“熟人效应”在公开情境下消失了。该研究结果表明声誉关注可能削弱了两难道德决策所诱发的伤害厌恶和认知冲突。这一研究结果同样获得了以往相关研究的支持。例如,一系列行为研究发现,在匿名情境或无他人在场时,决策者会为了获得更多金钱收益而做出更多利己的风险选择和更少的道义性判断,而当决策结果公开或有他人在场时,决策者却表现出了更多利他的决策意愿和行为(Arfer et al.,2015;Bixter &Luhmann,2014;傅鑫媛 等,2015;占友龙 等,2020)。此外,相关的ERP 研究也发现,在匿名情境(占友龙 等,2020)或私下情境(Zhan et al.,2020)中,与朋友和陌生人相比,熟人关系的不确定性在帮助困境下的道德决策中确实诱发了更大波幅的与厌恶情绪有关的P2 成分,以及与认知推理有关的LPP 成分。然而,当牺牲自我利益而帮助他人免受伤害这一决策行为能被受助者获知的时候(与匿名情境相比),决策者会表现出更强的利他主义动机来维护自我声誉或形象,且两难决策诱发的在不同社会距离间的差异也消失了(占友龙 等,2020)。这表明个体在公开情境下增加的利他行为可能是源自于一种“利己的利他主义”,其目的是为了维护自我声誉或形象的,而非真正的“超级利他主义”。在本研究中,当决策结果通过电脑联网呈现给受助者时,个体会感知到较强的声誉损失风险,进而促使其在不同社会距离情境下均表现出了更快和更多的利他性选择。由此可知,决策结果公开所激发的声誉关注,可能削弱了两难伤害决策所诱发的厌恶情绪和认知冲突,进而减弱了不同社会距离情境间神经反应的差异。因此,声誉关注可能通过削弱不确定性的人际关系所诱发的厌恶情绪和认知冲突而调节道德决策的行为反应。这一研究发现进一步在伤害困境下的道德决策过程中验证了由于声誉关注而引发的“利己的利他主义”行为倾向,并从大脑时间加工进程上提供了一定的生物学证据。

首先,本研究的结果丰富了道德决策的双加工模型(the dual-process model)。该理论认为个体的道德认知中存在情绪和认知两套系统,前者是一个平行的,自动化的加工过程,而后者是一个控制的,包含认知努力的过程,会占用较多的心理资源(Greene et al.,2001,2004)。研究者认为道德决策中情绪与认知的参与程度会受到情境因素的动态调节(Christensen &Gomila,2012;Zhan et al.,2018;占友龙 等,2020)。在本研究中,与亲密的朋友和疏远的陌生人相比,个体对人际关系不确定的熟人进行两难伤害决策时,消耗了更长的时间,并体验到了更强烈的负性情绪和认知冲突,表现出一种典型的“熟人效应”。这说明个体对朋友或陌生人进行两难决策时可能有更多情绪/经验系统的参与,而对熟人进行决策时可能需要更多认知系统的参与来权衡得失。因此,本研究的发现对道德决策的“双加工理论”在不同社会距离情境下的作用条件进行了一定的补充和解释。其次,本研究在中国文化背景下考察社会距离与声誉关注交互影响伤害困境下道德决策的认知和神经机制,研究发现在一定程度上对以往相关研究有所拓展和推进。一方面,本研究在两难电击选择上发现的“人际差异性”以及在反应时和ERP 指标上发现的“熟人效应”,这跟以往西方研究中发现的“超级利他主义”倾向是显著不同的,表现出了一定的中国特色。另一方面,本研究还发现与匿名情境相比,被试在公开情境下对3类目标他人做出了更少的电击伤害选择,且不同社会距离情境下ERP 指标上的差异消失了。然而,电击伤害比例仍然达到了50%以上,这表明公开决策结果所诱发的声誉关注可能对个体的利己动机产生了一定的抑制作用,但对个体利他动机的激发可能是有限的,个体的决策倾向仍是一种减弱了的“利己的利他主义”。这一研究发现为进一步揭示道德决策中利己与利他动机的权衡机制提供了一定的行为与脑电证据。最后,本研究采用的“电击-获利困境”任务较好地诱发了一种“增加自我收益”与“减少他人伤害”的两难冲突,并进行了一定程度的改编而与ERP 技术相结合,有助于揭示伤害困境下道德决策中个体权衡利己与利他动机的大脑时间加工进程特点。ERP 指标上的研究发现对以往的行为研究结果进行了一定程度的推进与拓展,也为探讨不同社会情境下道德决策的认知和神经机制提供了新的方法借鉴。

本研究仍存在不足之处,一方面实验采用的“电击强度-金钱收益”矩阵是根据主观报告和滴定法收集得到的,其目的是通过被试自身的主观疼痛感受来推测目标对象的疼痛感受,因此可能会存在较大的个体差异,如容易受到个体的疼痛敏感性和共情能力的影响。未来研究可以进一步探讨高、低疼痛敏感性或共情能力个体在伤害困境下道德决策时的差异特点。另一方面,本研究从主观愉悦度和决策速度两个方面对行为和ERP 结果进行了一定程度的解释,然而却忽视了伤害厌恶(Crockett et al.,2014;Volz et al.,2017)和自我形象关注(Zlatev et al.,2019)在其中可能起到的重要作用。因此,未来研究需要构建有关伤害厌恶或自我形象关注的行为模型来探究声誉关注与社会距离对道德决策的影响,并进一步分析其与神经生理指标上的关联性,从而提高其解释力度。

5 结论

本研究采用ERP 技术从大脑加工的时间进程角度,考察了声誉关注和社会距离对伤害困境下道德决策的交互影响。结果发现:在匿名情境下,与熟人和陌生人相比,个体更愿意牺牲自我收益来减少对朋友的疼痛电击伤害,行为指标上表现出一种明显的“利己的利他主义”倾向;且涉及熟人的道德决策耗时最长,诱发了更强的厌恶情绪(以P260 为指标)和认知冲突(以LPP 为指标),反应时和ERP指标上表现出一种明显的“熟人效应”。然而,这种“利己的利他主义”决策倾向和“熟人效应”在公开情境下分别减弱和消失了。结果表明,决策结果公开激发了个体对个人声誉的关注,进而有效削弱了利己倾向和人际关系的不确定性在道德决策中所诱发的厌恶情绪和认知冲突。本研究从行为和电生理层面揭示了声誉关注对不同社会距离下伤害困境中道德决策的调节机制。