城市道路互通立交优化设计

2022-06-03冯绍伟

冯绍伟

(中交基础设施养护集团有限公司,北京 100011)

1 引言

在路网系统中,互通立交在确保车辆高速、安全行驶方面发挥着重要作用。在互通立交设计方面,国内外已经有较多研究,如2001 年美国交通协会归纳了立交型式[1],Baratian Ghorghi等人基于有限元分析软件,优化了立交匝道的布置[2],Gibreel G M 等人综合分析了立交线形设计的连续性问题,相对应提出规范化设计流程[3],左伟平则研究了匝道线形指标等问题[4],梁子伟则结合实际互通式立交项目,优化了立交设计方案比选过程[5]。虽然关于立交设计已经有较多的研究,但立交的优化设计始终存在探索空间。本文将以城市道路互通立交为研究对象,在前人基础上进一步探讨优化设计方法。

2 立交线形优化设计

2.1 平面线形

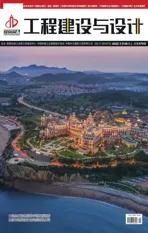

主线以及匝道两方面的平面线形设计是立交线形设计的主要类型。立交区域相比于普通路段有着更为复杂的交通行为以及较多线形影响因素,一般情况下,立交匝道包括左转和右转两种类型,具体如图1 所示。在互通立交线形设计时,应多使用直线或半径较大的曲线进行立交区域平面线形的设计,以增加立交区域平面线形的平顺性,使行车更为稳定,更加安全,效率更高。

图1 立交匝道的基本形式

2.2 纵断面线

在立交纵断面优化设计时,应针对不同的道路类型采用不同的设计方法。在新建立交中,受限于地形、地质等因素,往往布设高架桥等构造物。为确保构造物的顺畅运行,纵断面在构造物段落应尽量平缓。在改扩建立交优化中,原有道路的纵断面线形受限于构造物等限制因素无法开展较大的改动,需仔细勘察测量现有道路后,拟合设计纵坡和竖曲线,对需改造纵面线形应慎重分析。如果改建时发现原有的纵断面指标不符合要求,则可基于现有设计标高,结合勘察结果调整指标,使其满足现有规范。一般情况下,立体交叉不进行大规模改建优化,应严格遵守“线形服从地形”的原则进行设计。

2.3 平纵组合

道路中的立体交叉区域有着复杂的线形组合以及频繁的变更车道等特点。为保证车辆在立交区域行驶足够安全平稳,立交路段应较普通路段设置更高要求的线形。在优化设计中,满足平纵组合线形的基本要求之下,还应符合如下条件:

1)顺畅、过渡平稳的平纵线形,避免出现突变点,确保车辆能够快速安全地驶过立交区域。

2)平曲线半径应该与竖曲线的半径大小保持基本一致。平曲线半径过大但组合较小半径竖的曲线,或平曲线半径过小而组合半径过大的竖曲线,都会对行车的安全性造成一定的影响。

3)立交区域不应该设置过大的纵坡坡度,当纵坡坡度较大时,不应和小半径的竖曲线直接相接,同时在立交区域还应避免出现过大的合成坡度。

4)缓和曲线段应尽量避免设置小半径竖曲线。车辆在缓和曲线上行驶时需对行车方向进行不断调整,而车辆行驶在小半径曲线上时车辆较难控制,对安全性有较大影响。

5)避免将平曲线起点设置到凹型竖曲线底部位置。车辆在下坡路段往往有较大的行驶速度,在转弯时有过高的安全风险;且驾驶员往往忽略上坡路段的纵坡坡度,而采用不必要的换挡等操作,容易提高事故率。

3 立交匝道优化设计

互通立交的主要目的是满足不同方向车辆的交通转换需求,互通立交由主线及匝道构成。匝道是立体交叉的重要部分,立交形式直接由匝道布局形式决定。是否有合理的匝道技术指标决定了立交服务性能以及车辆行驶时的安全程度。在城市互通立交设计时,分析立交匝道的交通特性,归纳匝道设计的问题,能更好地掌握匝道设计对于立交交通的影响,避免匝道优化设计中的弊病,使立交交通的功能更好地发挥出来。

3.1 立交匝道交通特性及通行能力

3.1.1 车辆运行特性

车辆在没有收费站的立交上,从某一道路经过匝道行驶到另一道路中时的行驶速度为连续变化过程,主要可以分为分流段、减速段、匀减速段、加速段、合流段。车辆在设置有收费站的立交上行驶时则需要经过分流段、减速段、匀减速段、减速段、加速段、匀加速段、加速段、合流段几个过程。

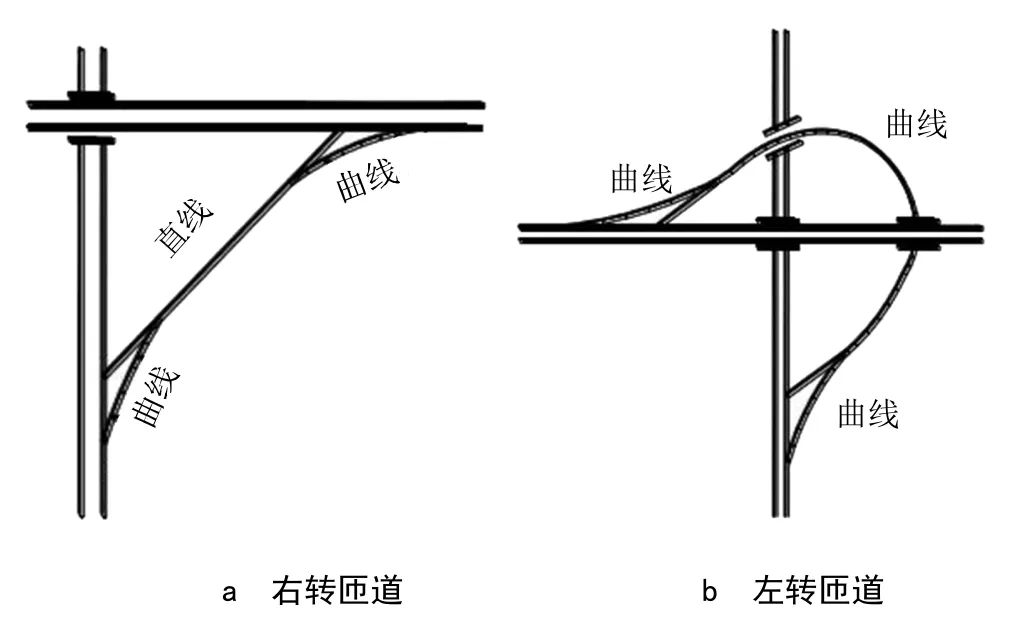

环形匝道、半直连匝道是互通匝道设计中最常用的匝道设计类型。针对车辆在半直连式和环圈式两种类型的左转弯匝道上的行驶速度变化情况进行重点分析。相比之下,环圈式的匝道各项技术指标要比半直连式的差,因此,半直连式匝道往往有着更优的行驶速度。调查发现,车辆在半直连式匝道的行驶速度的峰值有两个,而环圈式匝道的速度峰值往往仅有一个。具体如图2 所示。

图2 左转弯匝道车辆运行速度分布情况

通过对匝道运行特性分析,使设计人员对车辆在匝道中的运行特性增强了解,在城市互通优化设计时能更好地运用分析结果,合理运用不同类型的匝道。

3.1.2 匝道设计速度

互通立交匝道设计速度往往相近,但实际运行时其运行速度不尽相同。对于有着较好线形的匝道而言,当其设计速度低于实际运行速度时,匝道超高不满足实际运行需求,对行车安全较为不利。在不良地形路段,若所设计的速度较高,则会使投资有所加大,浪费资源。因此,在具体优化设计时,可打破常规,针对不同交通量、不同地形地质条件的匝道单独设计,并结合车辆的实际运行速度以及地形条件合理确定设计速度与平纵线形。

3.1.3 匝道交通量及布置形式

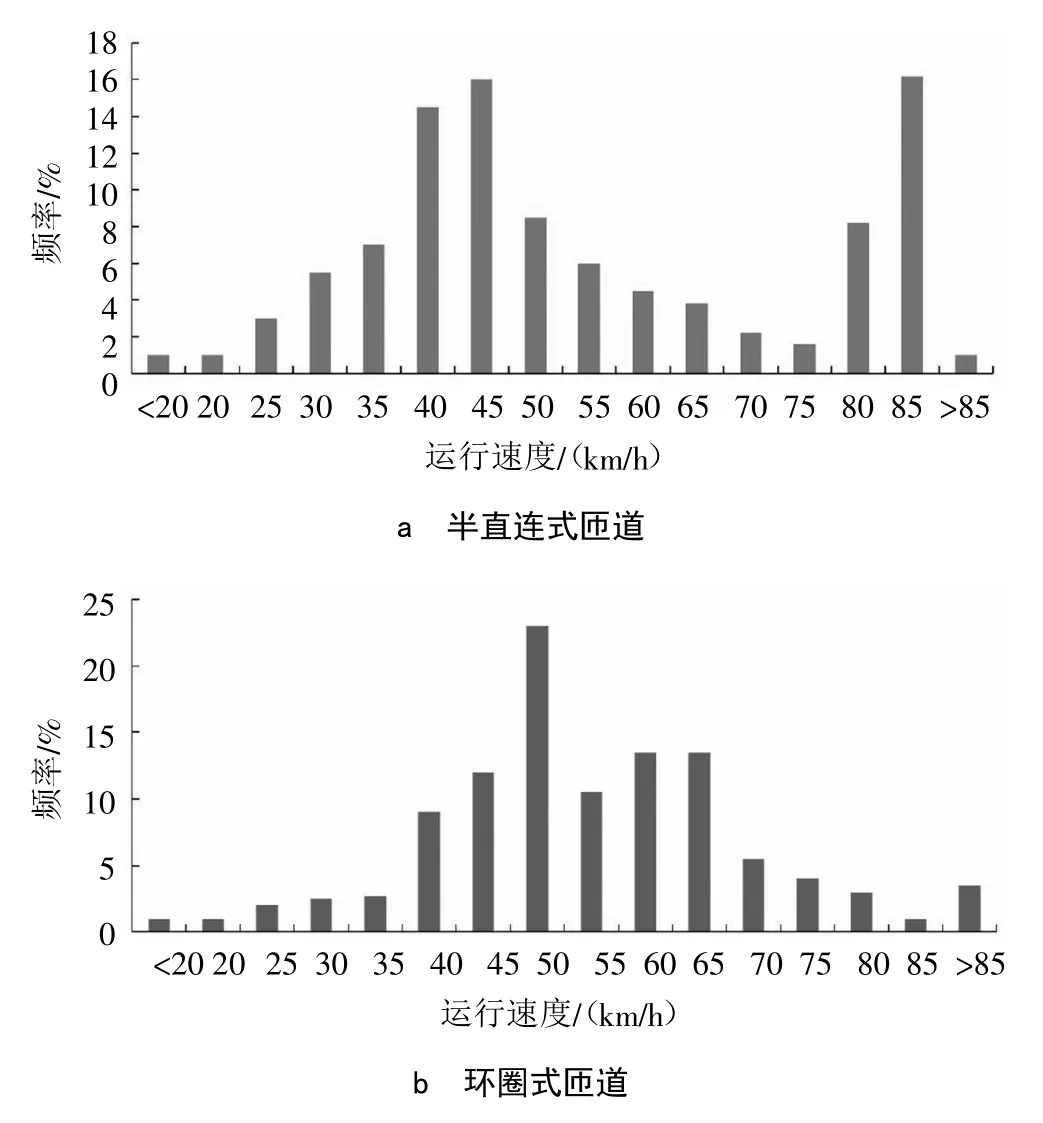

在越顺畅的匝道上行驶时车辆有着越强的通过能力,但越顺畅的匝道也伴随着越高的造价。因此,在具体设计时应结合所预测的匝道交通量选取匝道形式。图3 为三路交叉时的匝道布置形式,匝道设计指标、造价及通行能力从左到右缓慢下降。城市道路互通立交优化设计时,应平衡设计指标与造价,选取适合交通量长远发展的设计指标与互通立交形式同时尽量降低造。

图3 三路交叉立交匝道布置形式

3.1.4 匝道通行能力分析

匝道通行能力的计算,以对匝道的未来年交通量及通行能力进行验算,以此分析其服务水平,确定规划年匝道的设计能否符合规定。当前,均以匝道饱和度衡量匝道服务水平,具体如下:A 级服务水平的匝道对应了0.4 以下的饱和度,且道路基本无延误情况;B 级服务等级的匝道对应0.4~0.6 的饱和度,仅允许道路有少量延误;C 级服务等级的匝道对应0.6~0.75 的饱和度,允许道路出现可接受的延误;D 级服务等级的匝道对应0.75~0.9 的饱和度,允许道路出现较大延误;E 级服务等级的匝道对应0.9~1.0 的饱和度,允许道路出现很大延误;F 级服务等级的匝道对应1.0 以上的饱和度,车辆经常出现停车。

匝道优化设计时应根据实际交通量,匝道服务水平,分析匝道通行能力,并指导匝道平、纵、横设计。设计完成后需对匝道通行能力重新评估,并反馈设计指标,对通行能力不足的匝道进一步优化,对优化过程动态调整,直至各匝道设计符合预定通行能力水平。

3.2 匝道设计常见问题

3.2.1 匝道出入口设计

一般情况下,匝道出入口处存在频繁的车辆分合流及速度变化,因此,该区域往往有较高的事故率,需重视对该位置的设计分析。我国采用的是右侧通行方式,右侧运行速度较低,大型车在行驶时均靠右,应避免在匝道出口处设置左侧驶离,避免出现降低通行效率和提高事故率的情况。

城市道路互通优化设计时,主线侧避免采用连续出入口。驾驶员在驾驶车辆时会因为连续出入口而出现误判提升误行率,影响行车安全性。如必须设置多个出入口,应在主线侧设置集散车道或辅助车道,以避免交织,或合并多个出入口为一个,再在匝道进行分合流。优化设计时,主线或匝道分流应在桥墩或梁柱前设置分流鼻,避免驾驶员视线被桥墩遮挡;全线相邻立交出入口最好保持一致的布置方式,以确保出口型式明确和清晰。

3.2.2 匝道设计时的超高问题

互通立交的最大超高值,近几年逐渐减小,一方面是重型货车往往无法达到既定设计速度,导致其在超高较大的路段行驶时易产生侧翻,特别是存在横风等影响因素时;另一方面则是当前有着较大的路面粗糙度以及轮胎附着力,降低了车辆对超高的要求。因此,在设计匝道的超高时,互通立交最大超高一般控制在6%以下,小半径弯道应用较多时可根据当地设计习惯适当采用8%最大超高值。在收费站路段或运行速度较低路段,可不设置超高,根据正常的路拱设置横断面横坡;为便捷施工,匝道桥应将超高限制在6%以下,且以2%或1.5%作为横坡度的最小值,以确保路面排水得以满足要求。城市道路互通立交优化设计时应根据平曲线半径设置适当的超高值。

4 结语

本文对立交的平面、纵断面及平纵组合线形设计步骤进行分析,基于立交中匝道的重要地位,对匝道交通特性、通行能力开展分析,并结合匝道设计时存在的问题进行探讨,从不同方面研究城市道路互通立交的设计优化,为城市道路互通立交优化设计提供了参考。