三嗪类除草剂对水生动物的毒性效应及其降解方法研究进展

2022-06-03汝少国张晓娜杨丽强

汝少国, 王 懿, 张晓娜, 杨丽强

(中国海洋大学海洋生命学院, 山东 青岛 266003)

三嗪类除草剂(Triazine herbicides)又称三氮苯类除草剂,自二十世纪五十年代就被广泛应用于苗前或苗后除草,控制一年生草本科植物以及阔叶杂草的生长。三嗪类除草剂共有36个品种,分为对称三嗪类(1,3,5-三嗪类)和不对称三嗪类(1,2,4-三嗪类),对称三嗪类是主要的商业除草剂,可进一步分为氯-三嗪(如阿特拉津(又名莠去津)、西玛津、特丁津)、硫甲基-s-三嗪(如扑草净、莠灭净、特丁净)、氟烷基-s-三嗪(如三嗪茚草胺、三嗪氟草胺)及甲氧基三嗪(如扑灭通、特丁通)。该类除草剂属于选择性除草剂,以光合系统Ⅱ(PSⅡ)的D1蛋白为作用靶标,通过抑制植物光合作用来发挥除草作用。在施药除草过程中仅有10%~30%能够被目标植物或土壤颗粒吸收,其余大部分会随降雨、灌溉或地表径流等途径污染地表水,最终汇入海洋[1]。中国是农业大国,为保障粮食生产,大量的三嗪类除草剂被使用[2]。此外,不仅在中国渤海湾及河流湖泊中检出扑草净的残留,也在希腊、捷克共和国和法国等国家的水域检出扑草净的残留,其最高浓度可达4.4 μg/L。由于扑草净分子中所具有的三氮六元环结构使该类除草剂化学稳定性较强,故其在水体等介质中的半衰期较长。以扑草净为例,其在土壤中的半衰期为1~3个月,而在农田中半衰期长达12~18个月。从二十世纪七十年代开始,三嗪类除草剂除用于农田除草外,还应用于水产养殖中来去除水草、青苔和有害藻类,这导致其残留在水体环境中甚至水生生物体内,最终导致生物富集,沿食物链传递,危害人类健康。三嗪类除草剂在水生动物体内的残留严重影响了中国出口贸易,据报道2006年在中国出口日本的干紫菜中,检出扑草净超标(0.01 mg/kg);2012年出口日本的浅蛤、蛏子、文蛤中检出扑草净残留超过基准值(0.01 mg/kg)[3]。此外,阿特拉津、西玛津和扑草净等三嗪类除草剂已经被证明是致癌物质和内分泌干扰物,接触三嗪类除草剂能够导致水生动物性发育异常、内分泌失调、雌性化等,甚至出现癌症风险。因此,如何降低三嗪类除草剂在环境中的浓度是目前众多学者和公众关注的重要问题。水环境及土壤中的三嗪类除草剂除自然降解外,还可通过物理、化学及生物方法有效降解,为环境污染和食品安全提供可靠保障,由此可见,三嗪类除草剂对食品安全的潜在威胁及对三嗪类除草剂的环境污染和防治已引起人类的普遍关注[4-6]。因此,本文综述了水生生态系统的三嗪类除草剂污染现状、对水生动物的毒性效应和毒性机制以及降解方法,以期更加全面和系统地研究三嗪类除草剂对水生动物的毒性效应和机制,也为开展三嗪类除草剂的降解方法的研究提供依据。

1 三嗪类除草剂在水体及水生动物体内的污染现状

1.1 地表水与海洋中的三嗪类除草剂污染现状

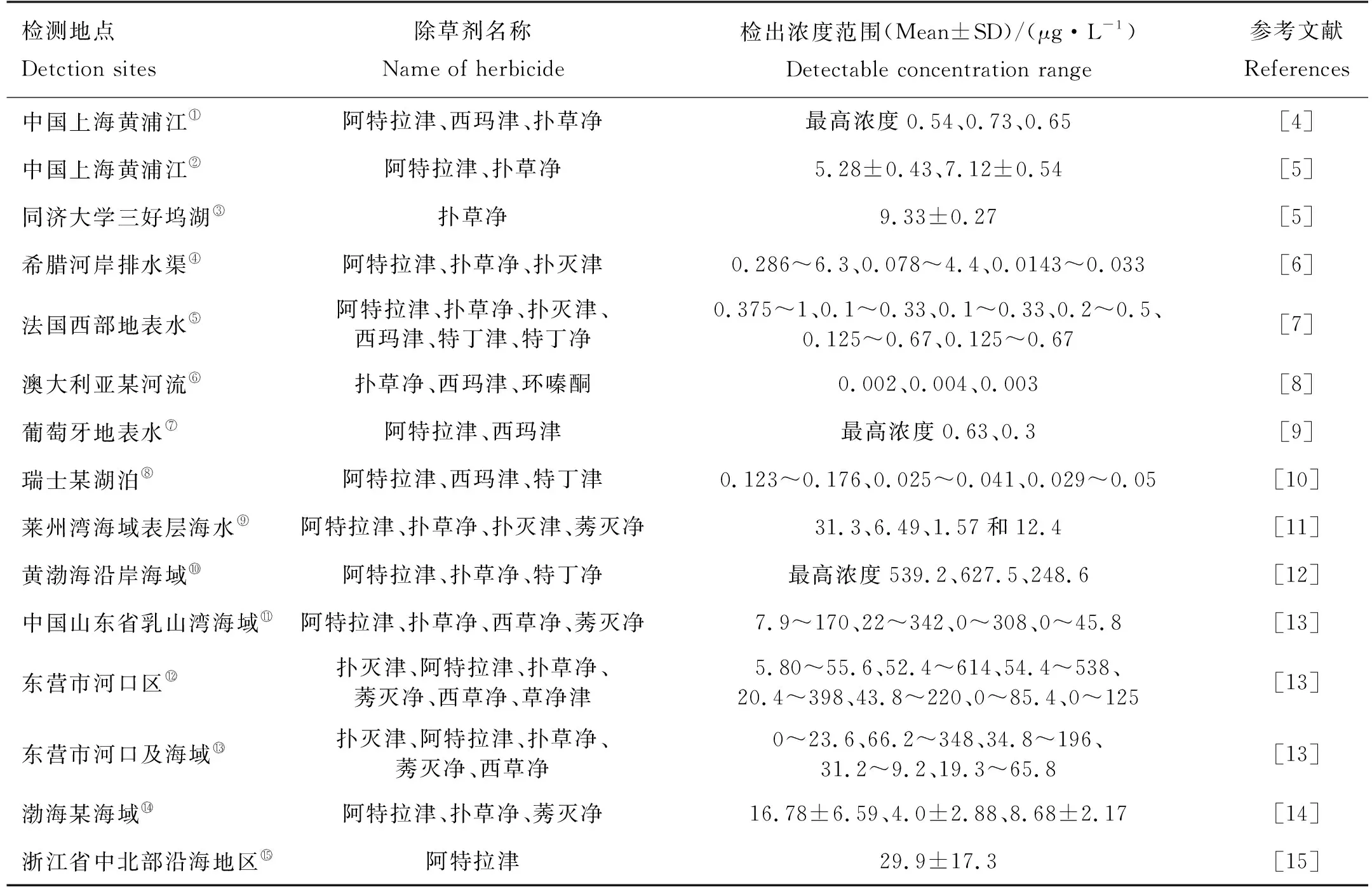

为了探究三嗪类除草剂的生态影响,首先应该总结其在水环境中的分布,三嗪类除草剂在世界各地的地表水中频繁被检出[4-15](见表1),其种类包括阿特拉津、扑草净、扑灭津、西玛津、特丁津、特丁净、环嗪酮等,它们的检出浓度范围为0.002~6.3 μg/L,检出率最高的是阿特拉津和扑草净,阿特拉津被检出的最高浓度(6.3 μg/L)超过了欧洲指令2008/105/EC规定的阿特拉津最大允许浓度(2 μg/L)(欧洲共同体理事会,2008a)[16],也超过了欧盟(EC)《饮用水水质指令》中单项农药的最大允许水平(MPL,0.1 μg/L)和总农药的最大允许值(0.5 μg/L)[17]。

表1 地表水和海洋中三嗪类除草剂污染现状Table 1 Pollution status of triazine herbicides in surface water and ocean

中国地表水中也检测到多种三嗪类除草剂的残留,如:阿特拉津、扑草净、西玛津等,被检出的浓度范围为0.54~9.33 μg/L。扑草净和阿特拉津比其他三嗪类除草剂的检出率高,其中阿特拉津被检出的最高浓度为(5.28±0.43) μg/L,超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)集中式生活饮用水源地特定项目的阿特拉津的最大允许浓度(3 μg/L)[18]。

三嗪类除草剂随地表径流污染了近岸海水,因此在中国近岸海域,被检出有阿特拉津、扑草净、扑灭津、莠灭净、特丁净、西草净、草净津等多种除草剂,其中阿特拉津的检出率最高,检出其浓度范围为0~627.5 ng/L[4-5,11-15]。因此,在世界范围内均存在三嗪类除草剂含量超标现象,其对生活在近岸海域的水生生物(浮游植物、浮游动物、鱼类及海洋贝类等)的生态毒性值得关注。

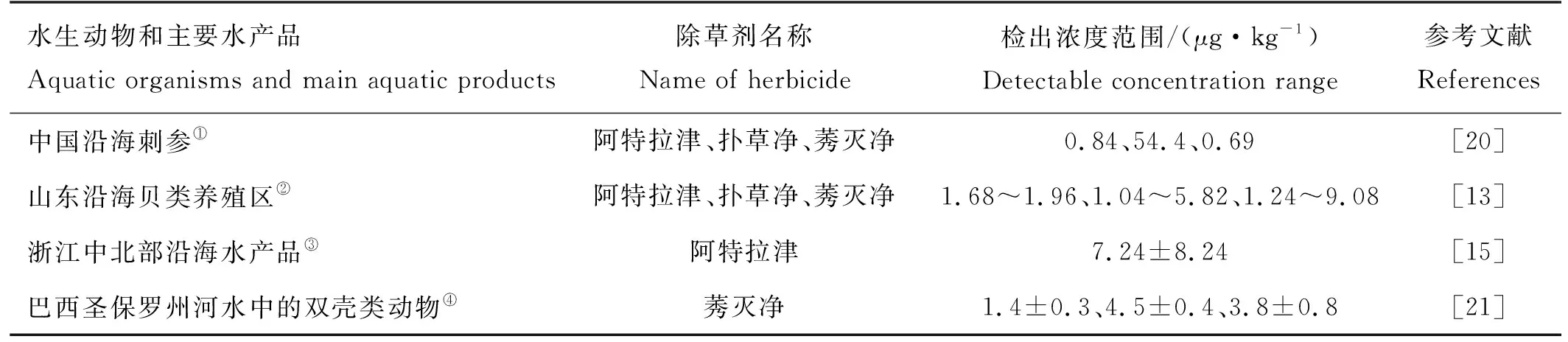

1.2 水生动物和主要水产品中的三嗪类除草剂残留

三嗪类除草剂不仅在地表水、海水中残留,还在水生动物和主要水产品中生物富集。2006年日本实施了《食品中残留农业化学品肯定列表制度》,药残含量超过0.01 mg/kg将被禁止进口[19]。从表2[13,15,20-21]可见,部分水产品的三嗪类除草剂残留已出现超标现象。在中国山东沿海养殖区的贝类体内以及中国沿海地区刺参体内都检测出较高浓度的阿特拉津、扑草净和莠灭净;在中国浙江北部沿海地区的水产品中检测到浓度(7.24±8.24) μg/kg的阿特拉津,说明三嗪类除草剂容易在水生动物中生物富集。除此之外,在巴西圣保罗州河水中的双壳类动物中检测出莠灭净的残留,对水生动物的健康存在威胁。一方面,三嗪类除草剂在水生动物中的残留给食品安全带来严重的威胁,影响中国出口贸易,也对人体健康存在潜在威胁;另一方面,生物蓄积导致水生动物机体的稳态失衡、生殖障碍、发育异常、内分泌紊乱、组织损伤甚至癌症和死亡,对生物体的生命活动具有潜在威胁。

表2 水生动物和主要水产品中三嗪类除草剂残留现状Table 2 Residual status of triazine herbicides in aquatic organisms and main aquatic products

2 三嗪类除草剂对水生动物的毒性效应和机制

2.1 三嗪类除草剂对水生动物生长发育的毒性效应

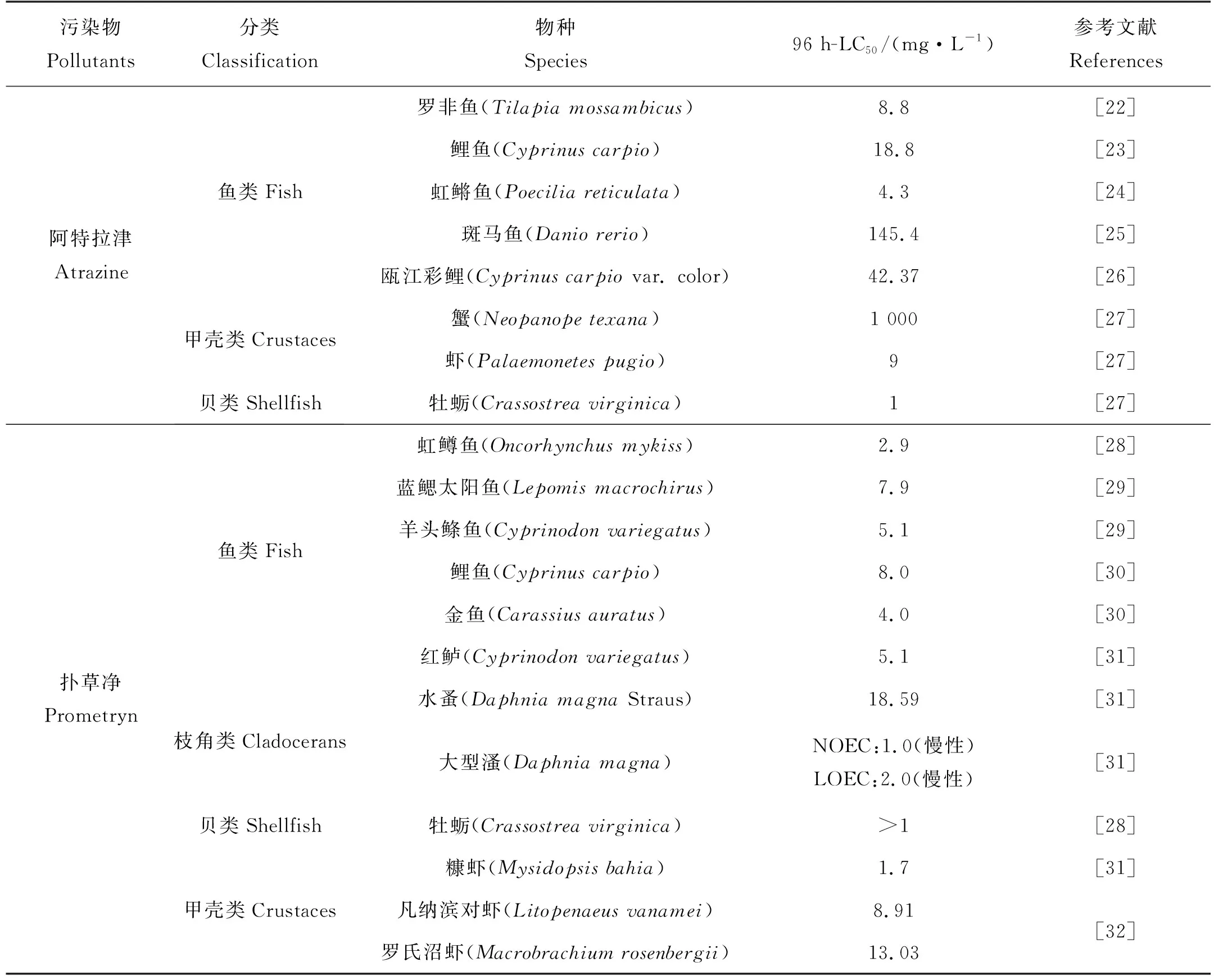

三嗪类除草剂的生态毒性受到广泛关注,国内外研究者针对三嗪类除草剂对水生动物的急性或慢性毒性开展了大量研究,以水体和水生动物体内检出率较高的阿特拉津和扑草净为例,2种除草剂对水生动物的96 h-LC50范围分别为4.3~145.4和2.7~8.0 mg/L(见表3[22-32]),表明2种除草剂在较低浓度下即可对多种水生动物产生显著毒性。迄今为止,已有多篇文献报道了三嗪类除草剂对水生动物生长发育的影响,导致水生动物胚胎发育畸形、孵化率低、幼体发育异常等。郝明娇等[33]发现,阿特拉津会导致斑马鱼的孵化率降低,且存在剂量依赖效应,随着阿特拉津浓度的升高,斑马鱼胚胎的畸形(脊索弯曲等)发生率和死亡率都逐渐升高;Velisek等[34]研究表明,1 200和4 000 μg/L的扑草净会影响鲤鱼的早期发育,导致胚胎孵化率和胚胎存活率显著降低,个体发育迟缓,体长、体质量著降低,甚至造成了肝脏的组织损伤;高浓度的阿特拉津会使斑马鱼体质量呈现负增长趋势[25];扑草净会抑制鲫鱼的生长,表现为体长、体质量和生长率降低[35];西玛津、特丁净会导致鲤鱼体长、体质量降低,发育迟缓[36-37];赛林霖[38]发现,西玛津会导致青鳉鱼出现超小个体等发育迟缓现象,阿特拉津会导致青鳉鱼畸形等发育异常现象;研究发现,阿特拉津导致潮间带河蟹(Neohelicegranulata)的幼虫水肿和眼睛发育异常的发病率升高[39]。在此基础上,研究者从行为学、形态学、生理生态及基因酶活等多个层面评价了三嗪类除草剂对水生动物呼吸系统、免疫和抗氧化系统以及生殖和内分泌系统的影响。

表3 阿特拉津和扑草净的急性和慢性毒性Table 3 Acute and chronic toxicity of atrazine and prometryne

2.2 三嗪类除草剂对水生动物呼吸系统的毒性效应

鳃是气体交换、主动和被动离子运输、酸碱调节和含氮废物排泄的场所。水生动物从水环境中通过鳃接触三嗪类除草剂[40],环境污染物影响鳃上皮的形态结构,从而干扰水生动物的生理功能[41]。三嗪类除草剂对水生动物鳃的形态损伤已成为许多组织病理学观察研究的主题。组织病理学观察在评估三嗪类除草剂对水生环境造成的风险方面发挥了重要作用:暴露于30 mg/L阿特拉津96 h的鲤鱼鳃发生了严重的病变[42];Mela等[43]研究表明,鲶鱼暴露于2、10、100 μg/L。阿特拉津96 h后导致鳃丝损伤指数升高;同样,暴露于扑草净的水生生物,也被观察到有组织学损伤的现象。1 200和4 000 μg/L扑草净导致早期发育阶段的鲤鱼鳃发生严重充血现象[34],这很可能影响到鳃的气体交换、离子运输等过程。Khoshnood等[44]研究发现,阿特拉津会导致拟鲤属鱼的鳃上皮细胞坏死、充血、水肿、片状融合、增生及铺层细胞顶端微脊的坏死等,还导致鳃中离子细胞的数量显著减少、体积增大,说明阿特拉津严重影响了鱼类鳃的呼吸及离子调节功能。

2.3 三嗪类除草剂对水生动物免疫功能的毒性效应及作用机制

2.3.1 三嗪类除草剂对水生动物免疫功能的毒性效应 免疫系统是一个高度复杂的宿主防御系统,在保护宿主免受病原体的入侵和抵抗诱发感染性疾病、癌症的环境刺激等方面发挥作用[45]。免疫系统的特性使得其容易受到污染物的干扰,研究发现,三嗪类除草剂能够通过抑制特异性免疫和非特异性免疫防御机制等表现免疫毒性[46]。Blahova等[42]研究发现,将鲤鱼暴露于30 mg/L阿特拉津96 h会导致其白细胞和淋巴细胞显著减少,这表明鱼体的非特异性免疫力降低,鱼体处于应激状态。将鲤鱼暴露于西玛津后,鱼体白细胞计数显著下降[47]。丁辉[48]利用阿特拉津分别对体外培养的淋巴细胞及巨噬细胞进行染毒,并将鲫鱼成体长期暴露于阿特拉津,发现阿特拉津能抑制鲫鱼淋巴细胞和巨噬细胞的活性功能。Khalil等[46]研究发现鲤鱼暴露于阿特拉津后,体内淋巴细胞活力和血清溶菌酶的活性均显著降低。

2.3.2 三嗪类除草剂对水生动物免疫功能的毒性作用机制 三嗪类除草剂通过调控细胞因子的表达影响水生动物的免疫反应,引起细胞炎症反应,其中白细胞介素-1β(IL-1β)是免疫细胞间相互作用的淋巴因子,与白细胞介素受体(ILR)结合发挥作用,引起免疫反应,并在调节免疫机制中起重要作用。研究发现,阿特拉津可提高鲤鱼脾脏和头肾组织中IL-1β和ILR基因的表达,表明阿特拉津通过诱导免疫相关基因的表达引起炎症反应[49];鲤鱼暴露于阿特拉津后导致头肾中IL-1βmRNA表达量升高,从而引起鲤鱼炎症反应[46];阿特拉津诱导了早期生命阶段的斑马鱼免疫因子IL-1β、IL-6、IL-8等的表达,使IL-1β、IL-6基因的表达水平升高,引起斑马鱼的免疫应答[50]。

2.4 三嗪类除草剂对水生动物抗氧化系统的毒性效应及作用机制

2.4.1 三嗪类除草剂对水生动物抗氧化系统的毒性效应 在水生动物中,大多数三嗪类除草剂的毒性效应都与氧化应激的诱导相关,研究表明,三嗪类除草剂能够导致水生动物体内产生过多的活性氧(ROS),导致氧化应激。氧化应激和抗氧化反应是水生动物应对三嗪类除草剂胁迫的最直接的体现,包括脂质过氧化、蛋白质损伤和DNA损伤等[51],可以作为评价三嗪类除草剂暴露于水生动物的氧化应激的可靠及敏感指标,也可作为筛选三嗪类除草剂对海洋生物致毒影响的生物标志物的筛选提供理论支撑。刑厚娟[52]发现,阿特拉津也使得鲤鱼体内脂质过氧化产物丙二醛(MDA)含量升高,破坏了机体抗氧化防御系统及清除自由基功能;Mela等[43]发现鲶鱼暴露于阿特拉津中会导致肝脏和鳃中氧化应激反应;Destro等[53]的研究表明将高身丽脂鲤(Astyanaxaltiparanae)暴露于环境相关浓度的阿特拉津中,会导致鱼体中MDA含量升高;金鱼暴露于扑草净也会引起其肾脏和肝脏产生不同程度的氧化应激反应[54];将鲤鱼长期暴露于扑草净还导致产生氧化应激和抗氧化反应[55]。一系列结果表明,三嗪类除草剂引起水生动物的氧化应激和抗氧化反应。

三嗪类除草剂除导致抗氧化系统的变化外,还导致水生动物体内代谢解毒系统的变化。大多数外来化合物的代谢是将其转化为具有更高水溶性的形式,从生物体排出。这种生物转化是由第一阶段的细胞色素P450(CYP450)和第二阶段谷胱甘肽s-转移酶(GST)催化的,一般来说,这些酶可能在水生动物暴露于三嗪类除草剂时被诱导或抑制。董晓丽等[56]将斑马鱼暴露于阿特拉津后发现,暴露组斑马鱼肝脏微粒体中CYP450含量受到阿特拉津显著的诱导作用,但随着暴露时间的延长,CYP450含量又出现回落现象。同样,将鲤鱼鳃暴露于阿特拉津中,导致鱼鳃中CYP450含量显著升高[57]。

除此之外,GST还参与生物体内生物转化代谢外源化合物的过程。三嗪类除草剂导致水生动物体内代谢解毒酶的活性改变。Destro等[53]的研究表明环境相关浓度(0.5、1、2、10 μg/L)的阿特拉津会导致高身丽脂鲤(Astyanaxaltiparanae)肝脏中GST活性降低,从而使MDA含量升高,进而引起肝脏组织氧化损伤;将鲫鱼长期暴露于阿特拉津24 d后,会使其肝脏和肌肉中GST活性升高,但对鲫鱼肾脏中的活性产生抑制作用[60];Mela等[43]研究表明,将鲶鱼暴露于2、10、100 μg/L阿特拉津96 h后,体内GST活性均受到抑制,在100 μg/L阿特拉津暴露组中,谷胱甘肽水平显著降低,因此阿特拉津导致肝脏和鳃丝损伤指数升高。另外,阿特拉津也导致斑马鱼肝微粒体的GST活性变化,呈现先降低后升高的趋势[61];Santos等[58]发现阿特拉津导致新热带鱼生物转化相关酶(EROD、GST)酶活性降低;扑草净会诱导金鱼的鳃、肾脏和肝脏中GST酶产生活性[55];另外, 将马鱼幼鱼暴露于90 μg/L的阿特拉津28 d后,会导致其GST活性显著降低[62]。综上,三嗪类除草剂对鱼类的抗氧化系统和解毒系统危害较大,但不同的生物对环境污染物的毒性响应不同。

三嗪类除草剂还能够引起水生动物体内抗氧化酶相关基因表达的变化,使抗氧化酶活性增加以清除体内多余自由基。Jin等[61]发现,阿特拉津能够引起斑马鱼肝脏组织中抗氧化酶基因的mRNA表达水平发生变化,进而导致抗氧化酶的活性也随之变化。

2.5 三嗪类除草剂对水生动物生殖系统的毒性效应及作用机制

2.5.1 三嗪类除草剂对水生动物生殖系统的毒性效应 虽然三嗪类除草剂主要作用于植物,但它们仍然可以严重扰乱动物细胞的发育、性别分化和生殖过程。大量的研究发现,三嗪类除草剂会导致水生动物产生性腺发育异常、产卵率低等现象。Tillitt等[63]研究表明,阿特拉津会扰乱雌性黑头呆鱼(Pimephalespromelas)卵巢成熟,导致卵巢病变,进而降低了产卵率和产卵量;陈家长等[64]研究表明,阿特拉津能够使雄性鲫鱼血清雌二醇含量升高,影响雄性鲫鱼的性腺发育和生殖。Silveyra等[65]发现,3 mg/L阿特拉津对雌性河蟹(Neohelicegranulata)的卵巢发育产生抑制作用。研究发现,阿特拉津会抑制雌性潮间带河蟹(Neohelicegranulata)产卵后卵巢的再成熟[39]。

此外,三嗪类除草剂对水生动物的生殖功能也产生了一定程度的影响。王坡等[66]发现阿特拉津会干扰泥鳅性腺的功能,使其精子数减少、卵母细胞数增多。阿特拉津会导致鲤鱼性激素分泌增加,促进卵巢的发育而抑制精巢的发育[67-68]。Salaberria等[69]报道了将虹鳟鱼暴露于200 μg/kg的阿特拉津中,发现睾酮水平明显降低,而17-β雌二醇(E2)水平明显升高。刑厚娟等[52]发现,鲤鱼暴露于阿特拉津后,导致其血清中的E2升高;赛林霖[38]发现,阿特拉津会导致雄性青鳉鱼雌性化、性腺发育异常,进而导致日产卵量、性腺指数(GSI)、受精率和孵化率都受到了显著影响。

2.5.2 三嗪类除草剂对水生动物生殖的毒性作用机制 三嗪类除草剂对水生动物的毒性作用机制包括两方面:一方面,阿特拉津、西玛津等对鱼类具有雌激素效应,通过扰乱性激素合成等途径,从而影响生殖能力。研究发现,阿特拉津干扰了泥鳅性腺功能,使其精子数减少、卵母细胞数增多,主要是因为阿特拉津能够增强卵巢CYP19A基因的表达,导致芳香化酶活性增高、雌激素水平升高[66]。

另一个方面,三嗪类除草剂能与内源性雌激素竞争性结合雌激素受体,进而导致雌性化相关基因表达量的变化,从而引起激素分泌异常。研究发现,阿特拉津诱导鲤鱼肝脏中ER-α、VTG-Ⅱ基因(卵巢发育相关基因)的表达增强,这是导致性激素分泌增加、促进卵巢的发育而抑制精巢的发育的原因[67-68]。Salaberria等[69]报道了将虹鳟鱼暴露于200 μg/kg的阿特拉津中,阿特拉津导致雌激素受体激活增加,诱导卵黄发生,使血浆中雌性特异性蛋白——卵黄原蛋白(VTG)浓度升高,表现出雌激素效应。阿特拉津能诱导雄性斑马鱼体内VTG蛋白的表达[25];刑厚娟等[52]发现,阿特拉津暴露鲤鱼后,肝脏中的ER-α和VTG-ⅡmRNA表达水平显著升高,导致血清中的E2升高;赛林霖的研究[38]发现,将青鳉鱼暴露于阿特拉津中会使其肝脏中VTG-1和ER-α基因表达量显著升高,证明西玛津和阿特拉津是通过影响雌激素受体基因的表达而发挥雌激素效应的。

3 三嗪类除草剂的降解方法

三嗪类除草剂在环境中以及生物体内会发生降解,在不同的介质中降解需要的时间不同,例如:扑草净在淡水中的平均半衰期为28 d,海水中为55~70 d,在土壤中半衰期则长达274~316 d,微生物和生物降解的存在会缩短半衰期[70];阿特拉津在海水中半衰期为300 d[71],在淡水中约为742 d,在土壤中平均半衰期约为146 d[72]。由于三嗪类除草剂结构稳定,半衰期长,严重危害着水产品的安全,因此,应当加强三嗪类除草剂的降解,为加快三嗪类除草剂的降解,需要借助物理降解法(吸附去除法、纳米过滤、凝聚沉淀等)、化学降解法(光催化法、臭氧氧化法)和生物降解法(微生物和植物降解)等。

3.1 物理降解法

物理降解法包括吸附去除技术、纳米过滤、凝聚沉淀等。吸附去除技术是使用不同的吸附材料(活性炭、沸石、改性木炭、生物质和生物质炭等)去除三嗪类除草剂的方法。刘娜等[73]将吉林地区农业上废气的大豆秆制备成生物炭用于吸附废水中的阿特拉津,对废水中5 mg/L的阿特拉津的吸附效率可高达92.18%。颗粒状、粉末状活性炭吸附和活性碳纤维是去除三嗪类除草剂常见的吸附材料。为提高活性炭的吸附效率,众多学者纷纷研究吸附能力更强的活性炭材料,有研究发现,使用滤芯为F400的颗粒活性炭是一种比滤芯为Norit1240W的颗粒活性炭更好的吸附材料,该材料去除三嗪类除草剂的去除率在18%~60%之间[74];在生物炭CS400和CS200去除西玛津的实验中,发现生物炭CS400吸附能力比生物炭CS200强[75]。此外,纳米过滤技术也应用广泛,NF90纳滤膜对水溶液中莠去津的截留效果较好[76]。为了提高物理材料的去除性能,更多的学者在探索去除三嗪类除草剂的理想材料,但物理方法不能完全去除三嗪类除草剂,且吸附污染物后的废弃吸附剂的处理问题又将面临挑战。

3.2 化学降解法

化学降解法包括Fenton和类Fenton氧化、过硫酸盐氧化、臭氧氧化、电化学氧化和光化学氧化等。其中,利用臭氧去除法降解三嗪类除草剂实质是利用臭氧的强氧化性,使其快速分解,臭氧降解的根本原因是羟基自由基发挥作用。因为通过添加适当比例的过氧化氢可产生更多的羟基自由基,所以在三嗪类除草剂中可以通过去除侧链脱氯、侧链烷基而降解。李绍峰等[77-78]发现了臭氧/过氧化氢联合去除水中西玛津扑草净的最佳条件:西玛津浓度为2 mg/L时,过氧化氢与臭氧摩尔比为0.7,臭氧浓度为10 mg/L,室温(26 ℃)下,pH=7~8,西玛津的去除率最高可达87.1%;当扑草净初始浓度为2 mg/L时, 在H2O2/O3值为0.7、O3投量为16.8 mg/L、温度为25 ℃、pH值为6.2的最佳条件下, O3/H2O2体系对扑草净的去除率接近93%。此外,有研究发现羟胺(HA)能够提高臭氧氧化去除阿特拉津的效率[79]。臭氧去除法存在污染少,降解效率高等优点,但臭氧的制备提高了制备成本,且臭氧浓度过高对人类也有一定的危害。

光催化氧化法是利用半导体材料(TiO2、BiOBr等)在光的作用下降解三嗪类除草剂。通常,将TiO2与其他材料相结合可有效提高降解速率,研究发现,通过将半导体材料TiO2结构进行修饰,再制成纳米TiO2膜和纳米管状结构TiO2,可以提高降解废水中的阿特拉津的效率[80];蒋晨[81]发现,将合成的Fe3O4@TiO2材料添加到土壤中能促进扑草净的光降解,可有效缩短扑草净光降解的半衰期。光催化降解法具有耗能小、成本低、操作简便、降解速率快和无毒无污染等优点,与其他处理方法相比,光催化降解法三嗪类除草剂的降解具有显著优势。

3.3 生物降解法

微生物降解法是利用微生物的酶促反应来降解污染物。对三嗪类除草剂的降解主要通过生物浓缩或累积、共代谢和矿化作用等,涉及的微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类等[82-84]。为高效降解三嗪类除草剂,王辉等[84]通过筛选菌株的培养条件得到高效菌株;Jiang等[85]利用混合菌株,刘春等[86]将细菌进行基因工程改造来提高细菌的降解效率;周宁等[87]发现了以阿特拉津为唯一碳源、氮源的菌株Z9,培养14 d后在一定条件下对阿特拉津的降解率可达77.7%,并发现混合菌株去除阿特拉津的效果优于单一菌株的去除效果;杨晓燕等[88]分离得到以阿特拉津为唯一氮源生长的高效降解阿特拉津的产脲节杆菌,能在30 ℃和pH=7条件下6 d完全降解500 mg/L的阿特拉津;周际海等[89]分离得到降解扑草净的菌株L-2,对40 mg/L的扑草净12 d的降解效率达65.4%。从降解阿特拉津和扑草净的细菌分类上来说,降解阿特拉津的细菌中革兰氏阳性菌居多[83],而降解扑草净的细菌中革兰氏阴性菌较多[90];其中,以阿特拉津为唯一碳源和氮源的菌株中,不同的培养条件下降解效率不同,如:菌株(Arthrobactersp.X-4)在pH=7、温度为30 ℃条件下,降解100 mg/L的阿特拉津42 h,降解效率为95.7%[91];菌株(ArthrobacterureafaciensCS3)在同样条件下,8 h可完全降解50 mg/L的阿特拉津[88];菌株(Citricoccussp.TT3)相同条件下要用66 h才能完全降解50 mg/L的阿特拉津[92];菌株(Arthrobactersp.L-1) 相同条件下降解500 mg/L的阿特拉津96 h,降解效率为94.8%[93];菌株(Pseudomonassp.SA1)在pH=7、温度为37 ℃时,降解500 mg/L的阿特拉津48 h,降解效率为90%[94]。

利用植物降解法降解三嗪类除草剂是通过植物根系的代谢、吸收和叶表的吸收,或在植物体内降解。Perkovich等[95]发现地肤草可以有效矿化该植物根基土壤处的阿特拉津;Qu等[96]的研究发现,沉水植物如菹草和狐尾藻可有效降解阿特拉津。植物还会通过根系分泌释放的酶(过氧化氢酶、过氧化物酶等)将三嗪类除草剂降解为根系可吸收的小分子物质(糖类、氨基酸等),小分子物质还可以为根系周围的微生物提供营养,促进根系的生长,并促进三嗪类除草剂的降解[96-98]。Mckinlay和Kasperek[99]研究发现阿特拉津的去除主要依靠植物根系的微生物发挥作用。除此之外,植物体内的GST能够将三嗪类除草剂与谷胱甘肽结合生成溶于水的结合体,使三嗪类除草剂失去活性,从而降解三嗪类除草剂。利用生物降解法降解土壤、水体中残留的三嗪类除草剂具有高效、低成本、无二次污染等优点,随着生物技术的发展,可以利用基因工程和蛋白质工程对能够降解三嗪类除草剂的植物或微生物进行改造,以提高其降解能力[83]。

由于物理、化学和生物降解法各有利弊,在三嗪类除草剂的降解过程中,单一的降解方法很难完全去除三嗪类除草剂,多种降解方法的结合既可以充分降解,还可以提高降解效率、节省时间。如:邬鑫将真菌(酿酒酵母菌)和Fe3O4纳米材料组合在一起合成一种绿色经济的生物纳米材料,可有效去除废水中的阿特拉津[100]。随着三嗪类除草剂的污染越来越严重,降解方法的效率、安全、环保等方面仍面临着很大挑战。

4 展望

世界人口数量在持续增长,而可耕地面积却在迅速减少,为保障粮食安全,努力提高单位面积粮食产量势在必行,届时农田中除草剂的使用量可能会进一步增加,由此引发的水体除草剂污染现象会进一步加剧。今后的研究方向应集中在三嗪类除草剂环境污染治理问题,高效且环保的降解方法是未来降解的趋势,其中生物降解方法被认为是未来三嗪类除草剂降解最安全的方法,但实验条件下的微生物群落是否能够与自然生态环境中的微生物群落产生共降解作用,仍是目前亟待解决的问题。除此之外,三嗪类除草剂对水生动物的生态毒性数据还有待进一步的补充和完善。