隧道拱顶隐伏充填溶洞的失稳分析及施工防治措施

2022-06-02向明清

向明清

(中铁十九局集团矿业投资有限公司 北京 100071)

1 引言

我国云贵川地区以及华南广西、湖南等省份广泛分布着喀斯特地貌,受长期地下水溶蚀和冲刷作用,在灰岩岩体内形成岩溶裂隙、溶腔甚至是大型溶洞[1-2]。当溶洞与上覆土层连通后将充填岩土碎屑和地下水,给隧道工程的建设带来极大的安全风险,特别是拱顶存在隐伏溶洞时,隧道开挖前难以探明这些隐伏溶洞,导致其极易引发围岩失稳、塌方冒顶、涌水突泥等地质灾害,因此研究拱顶隐伏充填岩溶的稳定性受到诸多学者的关注[3]。

张睿[4]针对深埋岩溶洞穴内充填水时的隧道开挖,采用功能突变理论对围岩的破坏模式进行了研究,提出了新的溶洞坍塌机制理论;黄鑫等[5]基于属性数学理论对隐伏溶洞失稳指标进行评估,并应用统计学理论进行危险性分级;翁振奇[6]、李涛[7]、郭佳奇[8]等人则通过数值模拟手段对隐伏溶洞的破坏演变机制进行了研究;解华锋[9]、陈禹成[10]等人则研究了注浆技术、锚杆加固等对隐伏岩溶的工程治理方法。

本文以井陉县孙庄至三峪运输道路工程南白花隧道岩溶治理工程为背景,结合工程地质条件,基于两端固结梁理论建立力学分析模型,求解隐伏充填溶洞失稳的最小安全厚度,分析了影响最小安全厚度的敏感参数,并根据分析结果提出相应的隐伏充填溶洞施工治理措施。

2 工程背景

井陉县孙庄至三峪运输道路工程南白花隧道位于井陉县三峪村西北约1.0 km低山上。隧道横穿南北向低山,里程为K5+438~K6+275,全长837.0 m,隧道设计采用单体洞室,双向二车道,隧洞净宽11.20 m,高7.17 m,设计标高320.99~333.38 m,设计车速40 km/h。

场地位于太行山东麓低山地带,地形、地貌较复杂,各种沟谷、陡坎及冲沟较发育。隧道穿越区所分布的地层主要为奥陶系马家沟组石灰岩及亮甲山组灰质白云岩等。奥陶系马家沟组石灰岩较破碎~较完整,间夹钙质页岩。岩层产状188°8°,发育二组节理,一组产状170°85°,密度2~3 条/m;一组产状44°88°,密度2~4条/m。亮甲山组灰质白云岩较破碎~较完整,局部含燧石结核,岩性较坚硬。岩层产状202°11°,发育二组节理,一组产状315°75°,密度2~3条/m;一组产状60°85°,密度 2~4条/m。隧道的地质纵断面如图1所示。

图1 隧道地质纵断面图

3 基于两端固结梁力学模型的溶洞失稳性分析

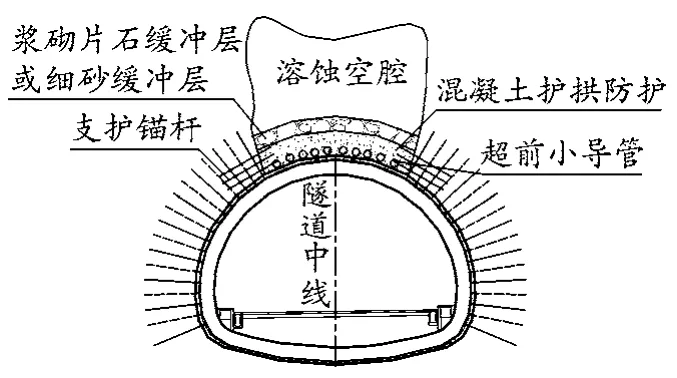

3.1 两端固结梁力学模型的失稳分析

隧道开挖后,拱顶与上部隐伏充填岩溶之间隔着一定厚度的灰岩,在围岩压力以及充填岩溶内水土压力作用下,灰岩可以理想化为受弯梁构件,受力后发生弯曲挠度并积累弹性能,当挠度值达到某一临界值时,灰岩的抗剪强度达到极限,便导致拱顶溶洞失稳。在岩溶尺寸大小一定的情况下,当上部隐伏充填岩溶离拱顶的距离越远,即两者之间的灰岩厚度越大,灰岩梁可提供的抗弯强度越大,因此溶洞达到稳定的可能性越大,达到溶洞稳定的最小灰岩厚度为溶洞失稳的安全厚度。

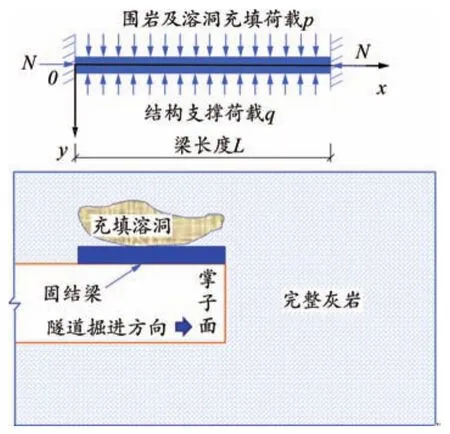

为定量地进行求解溶洞失稳安全厚度,对溶洞隐伏充填溶洞进行理想化力学模型分析,取溶洞底部厚度为h的岩体作为岩石梁,长度L为溶洞在隧道纵向上的分布长度,宽度沿隧道的横截面方向取为单位长度,梁边界为两端固定。力学分析模型的建立如图2所示,梁上部受到的均布荷载p由3部分组成,分别是溶洞填充物的水土压力、地应力和灰岩梁自重;梁下部受到的均布荷载q主要为初期支护的支撑力,可以为零;梁两端受到地层的水平挤压力N。

图2 拱顶隐伏充填溶洞分析模型

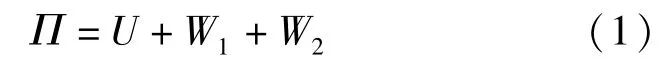

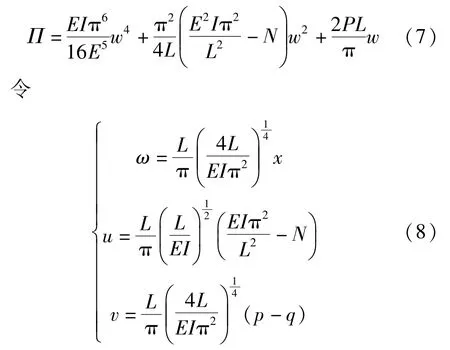

对于两端固结的灰岩梁破坏临界点,可以应用弹性力学变分法进行求解。两端固结梁在各种荷载作用下的总势能如式(1)所示:

式中,Π为势能函数;U为灰岩的弹性应变能;W1为水平方向力N作的功;W2为竖向方向力p和q作的功。

由材料力学弯曲梁理论,可知灰岩的弹性应变能为:

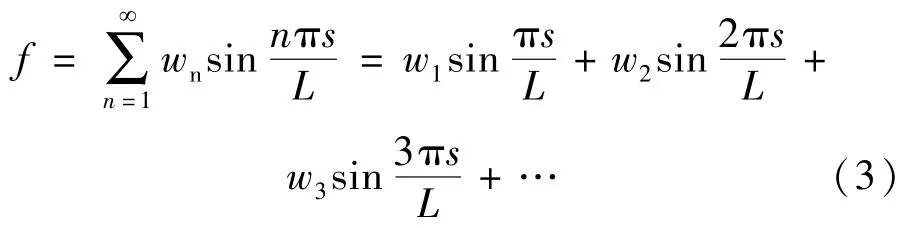

式中,E为灰岩的弹性模量;I为灰岩梁的抗弯惯性矩;s为图2中x轴线上任意点的距离;f为梁的弯曲挠度,可由受弯梁的偏微分方程求得,如式(3)所示。

水平方向力N作的功W1为:

式中,δ为灰岩梁水平方向的变形量。

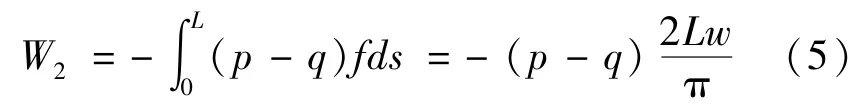

垂直方向力作的功W2为:

式中,w为灰岩梁跨中挠度。

整理式(1)~式(5),可得:

对式(6)中的积分函数作泰勒式展开,并取式(3)的第一项次,可得:

式中,x为状态变量;u、v分别为表征水平力和竖向方向力的控制变量。

可得势能函数的标准化方程,如式(9):

利用式(9)可求得溶洞失稳的分叉集方程,并联合式(8),得:

3.2 参数敏感性分析

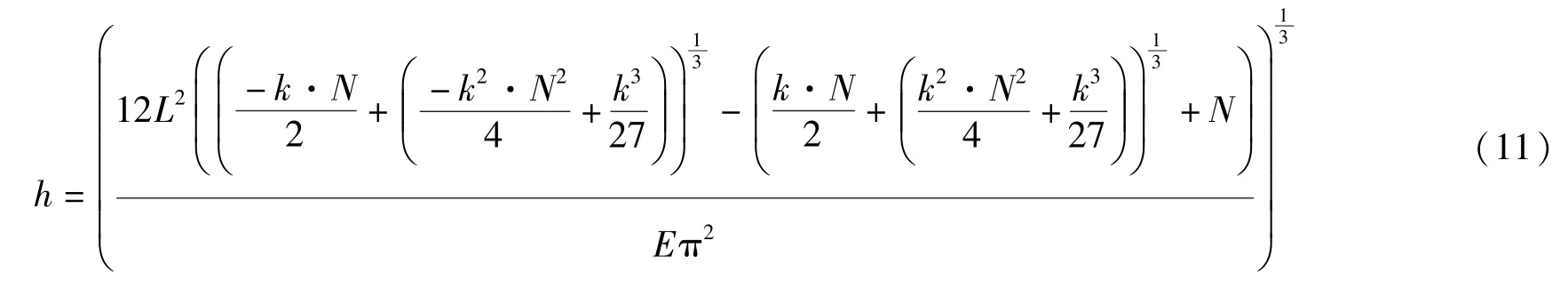

由公式(11)可知,溶洞不失稳的最小安全厚度h与参数p、q、E、L、N相关。为进一步研究各参数对溶洞失稳的影响规律,选取灰岩梁(反映溶洞的大小)长度L的变化范围为0~12 m、围岩及溶洞充填荷载p的变化范围为0~1 200 kPa、围岩弹性模量E的变化范围为0.5~3.0 MPa、结构支撑荷载q的变化范围为150~400 kPa,水平向荷载N的变化范围为250~500 kN,计算结果如图3~图7所示。

图3 灰岩梁对最小安全厚度的影响

图4 围岩及溶洞充填荷载对最小安全厚度的影响

图5 灰岩弹性模量对最小安全厚度的影响

图6 结构支撑荷载梁对最小安全厚度的影响

图7 水平向荷载对最小安全厚度的影响

从图3中可以看出,在溶洞的直径大小≤2.0 m时,溶洞的最小安全厚度变化不大;而当溶洞的直径>2.0 m后,溶洞的最小安全厚度随溶洞的直径大小变化呈近线性相关。因此,在施工过程中,可以针对不同的隐伏充填溶洞尺寸,采取不同的整治措施。

从图4中可以看出,溶洞不失稳的最小安全厚度受溶腔内充填水土压力的影响显著,在相同溶洞大小情况下,随着充填物荷载的逐渐增加,最小安全厚度呈非线性增加。因此,在实际溶洞处理过程中,需将溶腔内赋存的水土进行清除泄压,然后再根据实际情况采取回填或其他加固措施。

从图5中可以看出,溶洞不失稳的最小安全厚度随灰岩弹性模量的增加而呈非线性降低,由于围岩的弹性模量与其质量等级、裂隙发育以及破碎程度等密切相关。一般而言,较完整~完整灰岩的弹性模量在1.0 GPa左右,通过提高围岩的弹性模量可以有效降低溶洞的最小安全厚度,达到事半功倍的效果。因此,工程实际中可以在岩溶周边岩体进行注浆加固,填充裂隙,同时也对溶腔内回填浆砌片石进行注浆加固,提高其弹性模量达到事半功倍的效果。

从图6中可以看出,结构的支撑荷载能显著降低溶洞不失稳的最小安全厚度,这是因为锚喷支护、钢拱架等主动支护属于有效工程措施。当溶洞底板较薄时,为充填物不发生突涌,在隧道掘进中可采取预先支护,控制灰岩板的位移和受力。

从图7中可以看出,随着水平向荷载的增加,隐伏充填溶洞的不失稳最小安全厚度呈增加趋势,但这种增加幅度相对于其他参数而言较小。

4 施工防治措施

根据前文的研究成果,南白花隧道拱顶隐伏充填溶洞治理工程采用预测预报手段对岩溶的大小、范围、充填情况进行预测预报[11],随后按照溶洞的大小进行分类处置。

4.1 拱顶以上发育充填溶洞的预测预报

隧道穿越灰岩地区时,拱顶以上隐伏充填溶洞在勘察阶段难于探明,有可能通过裂隙与地表水系或者地下暗河等连通,可能有丰富的地下水,并赋存泥沙等岩土碎屑颗粒,引发突水、突泥现象[12]。对可能存在突水、突泥现象的施工段落,隧道掘进前运用地球物理方法(包括但不限于TSP法、探地雷达法)进行超前预报,对解译存在异常段,采用钻孔超前探测验证,根据钻孔出水量、出泥量进行处治。

超前钻孔探测利用开挖钻眼台车进行施工,探测孔孔径为76 mm,每次探孔段长30~50 m,超前钻孔在距离预测突水位置前5~10 m进行,每个断面2~3个超前探孔,详细记录出水点位置、水量、水压等。

4.2 拱顶以上发育2 m以下充填小溶洞

从图3中可知,对于拱顶隐伏充填溶洞可以按溶洞大小采取分级处理的措施。对隧道拱顶隐伏溶洞的发育尺寸小于2.0 m时,首先对溶腔内填充物进行清除,随后分次向腔体内泵送C15混凝土回填,拱顶溶洞应留设排水管。

当施工中遇到岩溶水时,综合采取截、堵、排、防措施进行治理,岩溶水水量不大时,优先进行疏导;当岩溶水量较大时,应根据实际情况分别采用帷幕注浆、局部注浆等方式进行堵水,同时应对施工可能引起水资源漏失程度作出评价。

4.3 拱顶以上发育2 m以上充填大溶洞

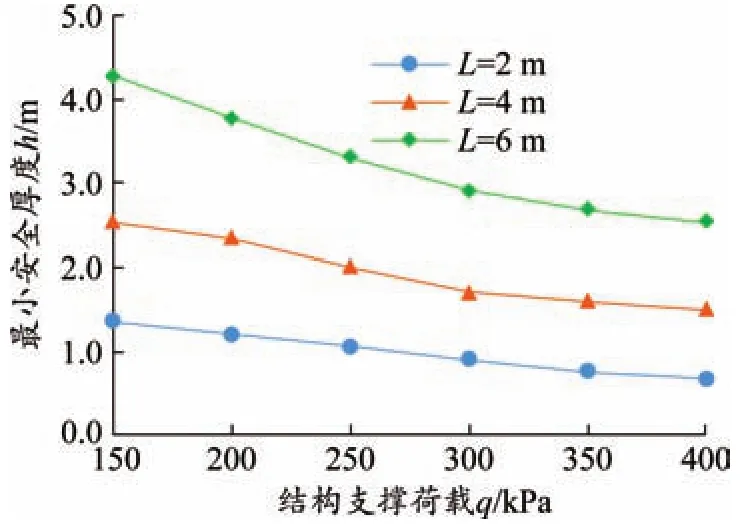

对于拱顶以上发育尺寸大于2.0 m的隐伏充填溶洞,可以采取综合加固措施进行整治。首先在溶洞周围先行施作超前支护进行溶洞隔离和支护,超前支护一般为超前小导管或大管棚。在隧道掘进穿越溶洞底部后,喷射10 cm厚的C20混凝土,然后施工 20b型钢拱架和双层φ8钢筋网,最后喷射50 cm厚C20混凝土作为护拱,并设置3.0 m长φ20锁脚锚杆,在护拱保护下再施工初期支护及二次衬砌,必要时在护拱上施作浆砌片石缓冲层。如图8所示。

图8 拱顶以上大溶洞处理措施

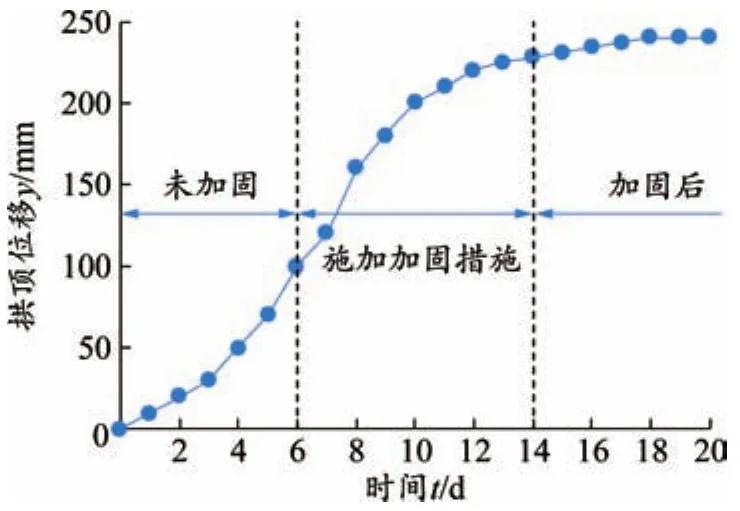

由于发育2 m以上拱顶隐伏充填溶洞在发生突水涌泥事故后,对工程的影响巨大。因此针对图4~图7中的研究成果,对施工段内的5 m溶洞采取注浆加固、超前小导管或大管棚作为超前支护、钢拱架等加固措施进行验证,验证方法为加固前后拱顶灰岩的位移,验证结果如图9所示。

图9 拱顶以上5 m大溶洞处理效果

从图9中可以看出,在溶洞未加固阶段,拱顶位移增速较大,而逐步施加工程措施后,溶洞的受力和变形得到有效改善,拱顶位移逐步收敛,在加固完成后一段时间,拱顶位移进入收敛稳定阶段,表明所采取的加固措施有效。

5 结论

以井陉县孙庄至三峪运输道路工程南白花隧道岩溶治理工程为背景,基于两端固结梁理论推导了隐伏充填溶洞失稳的最小安全厚度和分析了其影响敏感参数,得出以下结论:

(1)基于两端固结梁理论推导了出了拱顶隐伏充填溶洞不失稳的最小安全厚度,如式(11)所示。

(2)隐伏充填岩溶失稳的最小安全厚度受围岩的弹性模量、岩溶的大小、围岩及溶洞充填荷载、结构支撑荷载的影响显著,虽然水平向荷载的增加会导致最小安全厚度呈增加趋势,但这种增加幅度相对于其他参数而言较小。

(3)根据各个参数对隐伏充填岩溶失稳的最小安全厚度影响规律,提出了相应的预测预报方法和针对不同岩溶大小的治理措施,监测结果表明加固完成后隧道拱顶的变形收敛稳定,加固措施有效。