高职工程力学课程“课岗赛证+思政融通”教学模式改革的研究与实践

2022-06-02池漪肖珏曾婧

池漪 肖珏 曾婧

[摘 要] 针对工程力学课程长期存在的痛点问题,结合学情,探索了高职工程力学课程的“课岗赛证+思政融通”模式。重构教学内容,融通“课岗赛证”;整合多方资源,建立多元支撑;实施融通教学模式,突破教学重难点;纵横思政主线,全面融合构建课程思政体系。通过教学改革,学生的知识、能力、素质得到了全面提升,取得了较好的实践成效。

[关 键 词] 课岗赛证;课程思政;教学模式;工程力学

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)20-0104-03

一、前言

“交通强国”国家战略背景下,“大型化、装配化、智能化”的交通基础设施建设对安全生产提出了更高的要求。“三化”的创新与落实需打造“守劳模匠心、懂工程结构、精施工技术”的交通技术技能人才。由于人的技术与技能具有操作性和具身性,技术技能人才的成长只能在专业性实践过程中逐渐形成。脱离了专业性的实践,技术技能人才就无法培养,这也是职业教育区别于普通教育的本质特征[1]。因此,围绕高素质技术技能人才形成所需要的专业性实践推进教育改革,培养其力学分析能力,避免道路坍塌、桥梁垮塌等结构安全事故,已然成为力学课程的主要任务。而通过持续调研跟进发现工程力学长期存在难统一(生源差异导致学生力学基础参差不齐)、难致用(力学理论难以直接对接工程实践)的痛点问题。

另外,“岗课赛证”综合育人,是为了落实习近平总书记关于职业教育的重要指示[2]。因此,为破解工程力学课程的痛点问题,结合学情分析,探索了高职工程力学课程的“课岗赛证+思政融通”模式。该模式是“课岗赛证”综合育人理念与“课程思政”理念的融合,以岗位、竞赛、考证为综合育人的教学抓手,建构以应用技能、思政素养与岗位需求匹配相结合的实践教学模式。

二、教学模式改革

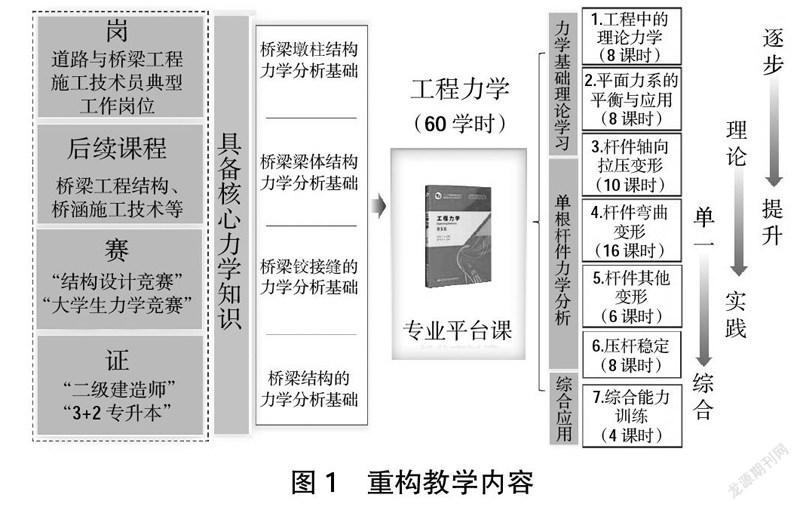

(一)重构教学内容,融通“课岗赛证”

工程力学是道路与桥梁工程技术专业群一门重要的专业平台课。对接桥梁工程结构、桥涵施工技术等后续课程,为路桥施工技术员岗位提供基础支撑,结合全国“结构设计竞赛”“大学生力学竞赛”赛题,依据专业教学标准、人才培养方案和课程标准,针对施工员岗位所必须具备的核心力学基础,整合重组课程为七个学习模块。各模块之间既相对独立,又有内在的逻辑和连贯性。综合应用模块中设计不同的综合能力训练项目,满足不同专业的需求灵活组织教学。

以桥梁结构和构件为载体,夯实力学理论基础,实现进阶综合应用,搭建专业基础课与后续专业核心课的桥梁。按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求,对接行业企业证书评价标准;将比赛内容融入课程教学内容,将比赛评价融入课程评价,将比赛资源碎片化、项目化改造建设可实施理实一体的教学项目[3];持续更新并推进“课岗赛证”融通举措。

(二)整合多方资源,建立多元支撐

融合优质教材、在线开放课程、线下充足软硬件支撑、优质教师团队和助教团队等作为体系建设的支撑,建设动态课程体系[4],及时融入新技术、新标准、新工艺等,更好地服务于学生。

按照学校“双高计划”的任务要求,创建了学生发展支撑中心,团队在此基础上构建了“云·企·生”教学支撑平台(简称“云·企·生”),利用“企业行业教学专家库+云资源+学生助教团队”三位一体的资源整合平台,多元支撑“课岗赛证”融通模式下的日常教学。

1.形成企业行业教学专家库

整合校企深度融合形成的产业学院和大师工作室资源,结合校内教师资源,打造“力学课教师+专业课教师+思政课教师+企业导师+行业专家+教育大师”的“六师”优质师资团队。

2.打造云资源

通过力学课教师和专业课教师组团,集体备课,共建力学教学资源库;力学课教师与思政课教师组队,集体研讨,共建力学思政资源库;力学课教师与企业导师结对,轮岗实践,共建力学案例资源库。团队组织编写了国家规划教材,开发了电子活页式一体化教材。基于国家级共享资源课程,运用学习通精品在线开放课程资源,组织线上线下教学,实现“同步固学,异步自学”。

3.创建学生助教团队

依托学生发展支撑中心,成立学生助教团队,以力学教师为主导制订科学的教学辅助计划,辅导员协助实施,高年级对低年级实施朋辈辅助教育,课内助教,课外助学,充分发挥学生的主体作用,对全体学生提供力学课程的全过程支撑服务。

“云·企·生”形成六师联动,合建云资源,打通专业壁垒,融合思政元素,满足学生个性化需求。通过“云·企·生”的学生助教落实认知学徒制,协助教师开展日常教学,助力内外循环,补差拓维。通过六师联动、资源融合、助教协同、内外循环解决课程难统一的痛点问题。

(三)实施“引 学 炼 拓”,突破重点、难点

针对学情,通过比赛驱动,按照“识桥、绘桥、算桥、制桥”的工作流程来组织教学,开发“引 学 炼 拓”的教学模式,形成“学中做、做中学”的学习闭环,实现有用、有趣、有效的“三有”课堂。

引——通过课前自测,唤醒学生前序知识连接和课前准备;通过生活实例、工程案例、社会热点等激发学习兴趣,引发思考,课前预热。学——以实际工程项目为载体,以任务为导向,用各种吸睛大法:动画、漫画、视频等,时刻抓住学生学习注意力。学习视频、课件、重难点解析形成系统配套资源,满足个性化需求:会的地方跳着看,不会的可反复看。炼——利用虚拟仿真、软件模拟、桥模制作等学习任务建立手脑联动;通过“词云之炼”“思维导图”“每课一测”激活脑动力;时刻为其提供脚手架,让学生在层层递进的阶梯训练中,逐渐完成知识内化,炼脑炼手。拓——依托海量云资源“谈古论今”、直播连线“走近工地”,指导助教团队实施个性化教学,进一步拓展强化“同心共情”。E8EDFC82-0FA6-4531-BD7D-1A739FED0DD3

通过感同身受的“引”、吸睛大法的“学”、手脑并用的“炼”、素质提升的“拓”,有效突破重难点,落实“课岗赛证”融通效果。

在比赛驱动下,形成内外循环进阶反复训练模式。学生团队协作,学以致用,将无形的力学知识转化为有形的桥模成果,提升了路桥职业素养,为将来更好地适应路桥岗位打好基础。通过循环备赛,形成致用成果,解决课程难致用的痛点问题。

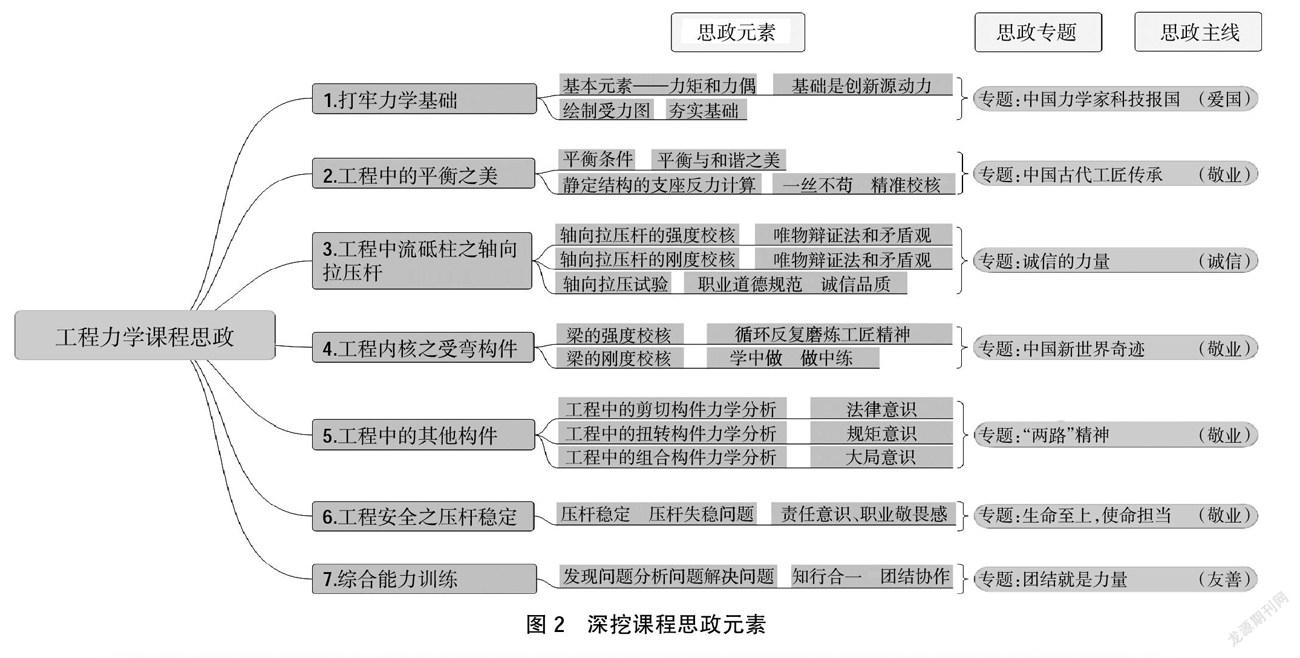

(四)点燃课程之火,思政可以燎原

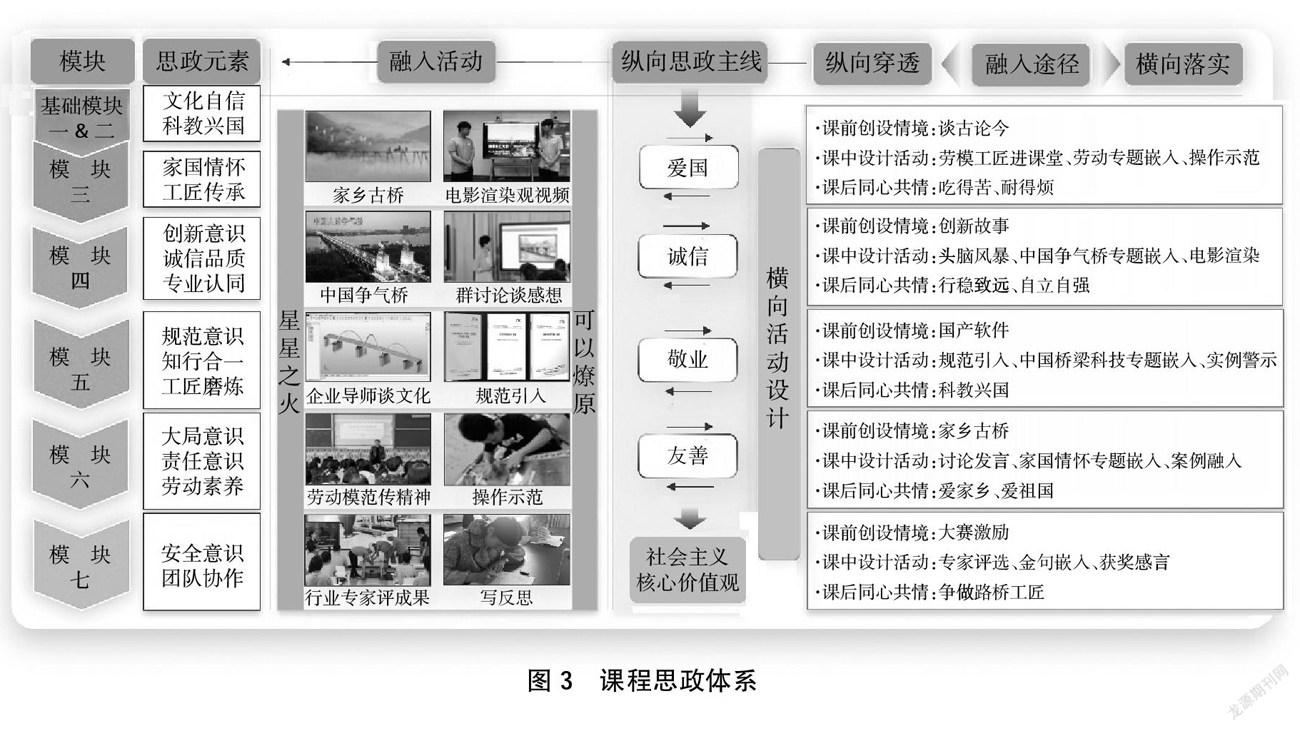

深挖思政元素,形成思政专题,以“爱国”为根、“敬业”为源、“诚信”为基、“友善”为本,纵向穿透;结合“课前、课中、课后”横向落实;纵横思政,全面融合构建课程思政体系。(如文末图2所示)

通过创设情境进行课前预热,课中通过设计活动进行言传身教,课后回响同心共情。在任务的关键结点,邀请劳动模范、企业导师、行业专家等为学生讲安全、谈文化、评成果、传精神,点燃学生的“星星之火”;学生观视频、谈感想、群讨论、写反思,形成“可以燎原”之势。(如文末图3所示)

三、学生学习效果

(一)激活脑动力,形成互逆思维

以生活常识引专业知识,破理论枯燥难学,激发学习动力;以游戏模拟、软件仿真促无形为有形,化理论抽象难懂,提升学习兴趣;“云·企·生”资源支撑,补差拓维,强根固本,激活脑动力,形成力学理论与工程结构的互逆思维,力學知识好用够用。经过教学改革、比赛激励,学生脑力值得分率显著提高。作为“专升本”必考科目,提分优势明显,录取率逐年攀升。张涛同学在教育部九大学科竞赛之一“大学生力学竞赛”中荣获三等奖,成为本省唯一一个获奖的高职学生。知识目标达成效果明显。

(二)巧炼实操力,斩获多重大奖

三人小组团队作战,合力完成全过程实操任务,形成环环有竞技、课课有比拼的练赛课堂,巧炼动手实操力。学生参加教育部九大学科竞赛之一“大学生结构设计竞赛”,作为本省唯一一支高职队伍,与85支本科队伍同场竞技,取得二等奖一项、三等奖一项、创意美观奖一项、优秀组织奖和全场唯一的最佳制作奖,获得了该项赛事创赛以来第一个“大满贯”。其他赛事也收获颇丰,能力生成成果斐然。

(三)反复淬心力,练就路桥工匠

在绘桥中夯实力学基础,算桥中巧用软件仿真,制桥中手工打造桥模。通过反复循环训练,“匠心成桥”,终得作品,培养开拓创新、精益求精、吃苦耐劳的路桥工匠。通过调查问卷,学生的自我认可度高,后续课程老师和用人单位反馈,学生的综合素质明显提升。

参考文献:

[1]杨顺光,石伟平.“十四五”时期高职教育深化改革的主要原则、关键任务与推进策略[J].教育发展研究,2021(7):38-43.

[2]肖海燕.应用型本科院校卓越新商科人才培养体系的构建及成效:基于“岗课赛证+思政融通”模式的探讨[J].河池学院学报,2021(3):71-75.

[3]曾天山.“岗课赛证融通”培养高技能人才的实践探索[J].中国职业技术教育,2021(8):5-10.

[4]郭振江,揭琳锋,周伟伟.高职课程标准与行业标准对接实施路径研究:以汽车鉴定与评估课程为例[J].中阿科技论坛(中英文),2021(9):149-152.

编辑 王亚青

①基金项目:湖南省教育科学“十三五”规划课题(XJK19CZY022)。

作者简介:池漪(1981—),女,湖北人,硕士,副教授,研究方向:高职教研教改。

肖珏(1982—),女,湖南人,工程硕士,讲师,研究方向:高职教研教改。

曾婧(1982—),女,湖南人,工程硕士,副教授,研究方向:高职教研教改。E8EDFC82-0FA6-4531-BD7D-1A739FED0DD3