融合STEM理念的初中生地理实践力培养

2022-06-02马芊红,任国荣,郭中领

马芊红,任国荣,郭中领

摘 要:地理实践力的培养是中学地理教学关注的重点。课例“降水量的测量”融合了STEM教育理念,指导学生综合运用多学科知识,自制雨量筒,监测所在地区时段内的降水量,培养了学生动手操作能力、团结协作能力和创新能力,对提高初中生的地理实践力而言,是一次有益尝试。

关键词:STEM理念;初中地理教学;地理实践力;降水量测量

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2022)11-0046-03

地理是一门实践性很强的基础性科学课程。《义务教育地理课程标准(2011年版)》(以下简称为《课标》)中,“实践性”被提出并作为义务教育地理课程的特点之一,指出要积极开展实践活动,增强学生的地理实践能力。地理实践力是地理学科核心素养之一,是学生在考察、调查和模拟实验等地理实践活动中所具备的行动能力和品质,是促进学生终身发展必不可少的素养。七年级上第二章“天气与气候”是初中地理的核心内容,也是学习高中地理天气系统、气候等相关内容的必要准备。《课标》对这部分内容的活动建议之一是使用测量仪器,观测气温和降水。人教版七年级地理上册在“阅读材料”中介绍了降水量的测量方法。据了解,在实际教学过程中,受测量条件和教学时间所限,该实践活动开展较少。如何将教材上的活动建议变成鲜活的、真实的、促进学生地理实践力提升的活动内容,是值得深入思考和探究的问题。

一、STEM教育理念

STEM教育理念为初中地理课程培养学生的地理实践力提供了可行途径。STEM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)四门学科英文首字母的缩写,通过项目式学习方式促进学科融合,增加课堂的开放性、科学性、灵活性、趣味性。这种教育模式与目前我国教育改革提倡的培养学生的核心素养、促进学生的全面发展不谋而合。

二、融合STEM教育理念的“降水量的测量”教学案例

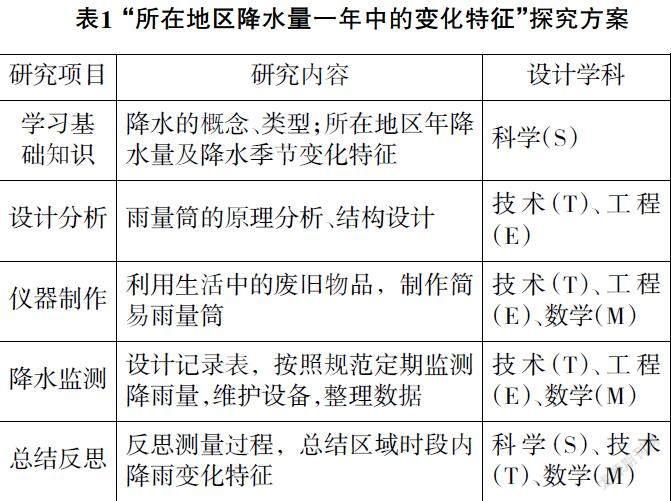

在初高中地理教学中,气候中的降水因素都是非常重要的内容,教材中阅读材料“降水量的测量”,通过图示对这一过程进行介绍。为了充分发挥地理实践育人的价值,体现地理的生活性,在解决地理实际问题中培养学生的地理实践力,拟定研究项目:所在地区一年内降水量的变化特征,探究方案如表1所示。

(一)掌握基础知识,形成科学认知

通过阅读教材内容,以及收集的课外资料,学生首先掌握降水量、年降水量的概念。通过阅读我国年降水量空间分布图,对我国降水的空间分布格局,即从东南沿海向西北内陆递减的变化趋势,形成科学认识。

在此基础上,学生在年降水量分布图上找到生活所在的地区,了解家乡年降水量的大致范围,增强区域认识和对家乡的热爱。同时,引导学生提出问题,所在地区一年的降水量具体是多少呢?一年内降水量是怎么变化的呢?这样的降水条件给当地的生产生活带来了怎样的影响?如何有效利用?带着这些问题,学生开始项目式探究学习。

(二)学习原理,引入工程与技术

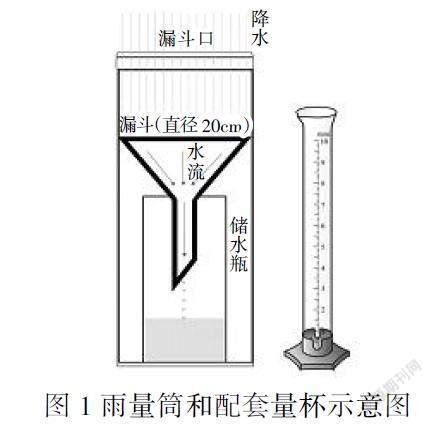

降水量的测量需要借助雨量筒,这是最简易的测量降水的裝置。同学们跟随教师的讲解,学习雨量筒工作原理。它的外部是不漏水的圆柱形容器,里面由漏斗和储水瓶组成,漏斗口的直径是20厘米(cm)。另外还配有直径4厘米(cm)的特定量杯(图1)。降水结束后,将储水瓶中的水倒入配套的量杯中,规范读取量杯中水面的刻度,即为该场降水的降水量。读取量杯的刻度体现了数学学科在该项目式探究学习中的应用。有兴趣的同学,可以在课后继续了解其他降水量测量的仪器,例如自记雨量计、虹吸式雨量计、翻斗式雨量计等。

教师可在课上展示工作人员使用雨量筒工作的照片,如有条件可以带一套雨量筒到教室,组织学生以小组为单位有序参观,进一步增强科学认知,同时也为接下来自制简易雨量筒奠定技术基础。

(三)制作仪器,开展降水监测

1.制作仪器。首先,准备直径为20厘米的漏斗或一次性塑料碗或盘,在其底部凿出直径1厘米左右的小洞,然后将塑料盘或碗放在一个无盖的桶上。桶内放置一个顶部开口的塑料瓶,可以用空塑料瓶代替,尽量选容积较大的塑料瓶(如1.5升),避免降水量很大时,雨水溢流出来。最后,将储水瓶瓶口与漏斗(或塑料碗、盘)底部小洞相接,简易雨量筒就做好了,对照图1所示的结构示意图,本小组同学自我检查后,请老师、同学一起检查自制仪器是否合格。

2.确定监测点。每个小组可以自主选择空旷的、平整的监测位置,如居住小区的楼顶、教学楼的楼顶、学校的草地等,设定1个或多个监测点。注意放置雨量筒时,筒口距地面保证70厘米。

3.开展定期监测。在开始监测降雨前,各小组需要制定降雨量监测记录表,表格包括监测位置、采样时间、降水量等基本信息,其他信息可根据本小组的监测计划设计。每场降雨结束后,小组成员利用课后时间,及时收集、测量储水瓶中的降水量,避免水分蒸发。用配套的量杯测量降雨量。要做好记录,如有条件,可以将纸质记录表中的数据整理到电脑上,便于保存和后续分析作图。

在监测降雨过程中,同学们可能会遇到很多问题,如自制雨量筒损坏、大暴雨时储水瓶的雨水溢出、小组内部分工不明确、时间紧张等问题。教师的及时指导和阶段性总结必不可少,可以一个月进行一次小结,各组轮流担任主讲人,对于交流遇到的问题,师生可共同探讨优化策略,推动项目顺利开展。另外,教师或学校可以邀请当地气象站的工作人员作为活动的技术顾问,为学生提供更专业的指导。此项探究式学习,能全方位、全过程地培养学生的地理实践力。

4.绘制降水量柱状图。经过长期的监测,各小组收获了一年内该地区降水量的珍贵数据。计算各月降水量和年降水量,绘制逐月降水量柱状图,分析降雨量逐月变化规律。

(四)总结反思,持续改进

以小组为单位,汇报项目式探究学习的过程和成果,互相学习。在这个过程中,教师提出问题,如降水量监测过程中你们遇到了什么困难,是怎么解决的,此次活动还有哪些地方需要改进。在讨论过程中,学生可能会提出一些新的问题:例如,雨量筒放在地面和楼顶对结果有影响吗?相距10公里的A同学家和B同学家降水量为什么存在差别?在该年降水量水平下,种植什么作物或树种更合适?根据降水量的季节变化特征,给校园内绿化用水提出合理的建议。这些问题会促进学生进一步分析真实的地理问题,持续激发他们探索的动力。最后,师生共同评价,通过贴五角星的形式,评选出三个“最佳团队”。此次活动的优秀成果可通过学校宣传栏或科技节等途径进行展示,激发更多同学对科学探究的兴趣和对地理的热爱。

三、结语

本次实践项目,探究所在地区降水量一年中的变化特征,充分考虑了学生学情,能够达到预期目标。学生在知识层面,了解了所在地区降水季节变化特征,加深了对“年降水量”的理解;在技能层面,学生能够利用身边的材料,自制简易雨量筒,同时学会了使用雨量筒测量一个地区时段内的降雨量;另外,学生学会了将科学监测的基础数据,通过数学的方式准确地展示出来,实现了科学性与实践性紧密结合。通过与校园和所在地区生产生活密切相关的拓展延伸问题,提升监测结果的实用价值,也带给同学们满满的成就感和喜悦感。同时,学生在完成此项任务的过程中,充分锻炼了交流分享能力、团结协作能力和创新能力,学生的热情被点燃,探究的动力被激发,地理实践力得到了大幅度提升。

STEM教育理念强调在解决真实的问题中,灵活运用多学科的知识,培养学生的综合思维能力、创新能力和动手实践能力,这与中学地理课程培养学生的地理实践力等学科核心素养具有共通性。通过以上探究方案的分析,可以看到将STEM教育理念融入中学地理教学是实现地理课堂育人价值的可行途径之一。随着理论研究的不断深入,基于STEM教育理念的中学地理教学必将在实践探索中不断创新和发展。

參考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]魏彩平,刘恭祥.初中生地理实践力培养的教学路径[J].中学地理教学参考,2019,(13):34~37.

[3]黄 兵,董 婕.融合STEM理念的高中生地理实践力培养初探—以“云南省景谷县城市内部空间结构调研”为例[J].中学地理教学参考,2020,(22):89~91+94.

[4]中国教育科学研究院STEM教育研究中心.中国STEM教育白皮书[R].北京:中国教育科学研究院,2017:1~33.

【责任编辑 张雅璇】