基于OBE理念的混合式教学模式探索与实践

——以《基础生态学》课程为例

2022-06-01石国玺周向军

石国玺,周向军,王 静

(天水师范学院 生物工程与技术学院,甘肃 天水 741000)

生态学是一门综合性强、多元起源的学科.在经济快速发展与生态环境保护矛盾日益突出的今天,学习生态学对于在二者间找到平衡点具有重要的指导意义,也对我国生态文明建设具有重要的实践意义.基础生态学作为生物科学专业的核心课程之一,是学生学习生态学的入门课程,其与植物学、动物学、微生物学、地理学、统计学等课程密切相关,对学生构建生命科学知识体系具有重要意义.然而,由于教学时数限制,教学内容理论性强、还要兼顾生态学研究案例和生态治理案例的介绍,使得学生学习生态学课程面临巨大挑战.因此,如何有效地组织本课程的教学一直是生态学教师面临的重要课题之一.

1 混合式教学现状及问题

长期以来,传统讲授模式因其便于组织,能系统地向学生传授专业知识,因此一直被生态学教师所广泛采用.但是,时代的进步使得传统教学模式已无法满足现实教学的需要,面临诸多挑战[1-2].例如,在授课过程中教师与学生的深度互动较少,导致部分学生疑难问题堆积;部分学生从网上搜索教师布置的课后习题答案,导致教师无法准确掌握学生的学习成效;所有学生统一接受相同的教学内容,未能关注学生个性化发展的需要,限制了学生创新思维的发展.为了应对这些问题,混合式教学模式由于能在充分发挥教师主导作用的同时,兼顾学生在学习过程中的积极性、主动性和创造性,近年来被广泛采用[3].然而,随着该教学模式的推广,人们发现该教学模式下教师只能掌握学生的线下学习过程,无法掌控学生的线上学习过程,导致教学效果不明显.因此,如何有效地开展混合式教学成为教师必须解决的问题之一,而该问题的症结在于教师无法全面地掌控学生的学习过程.这就需要我们转变思路,既然学习过程无法控制,那就退而求其次,以对学习成果产出的高要求倒逼学生学习过程的优化.

对此,当前在大学工科教学中普遍采用的成果产出导向(Outcome based education,OBE)的教学理念可为我们提供一个优化混合式教学模式的思路[4-6].OBE作为一种先进的教育理念,以能力为导向,强调以学生为中心,讲求依托学生学习的成果产出对教学活动进行反向设计,进而确定教学目标、教学过程、考核评价体系等.目前,OBE理念在国内经过多年实践,已形成了完整的理论体系,但对如何将OBE理念与混合教学模式进行有机地融合报道较少[7-8].鉴于此,本文基于OBE理念,从课前、课中、课后、考核等4个环节重构了“基础生态学”线上线下混合式教学模式,以期为基础生态学的教学提供一种新的范式.

2 基于OBE理念的混合式教学模式整体设计思路

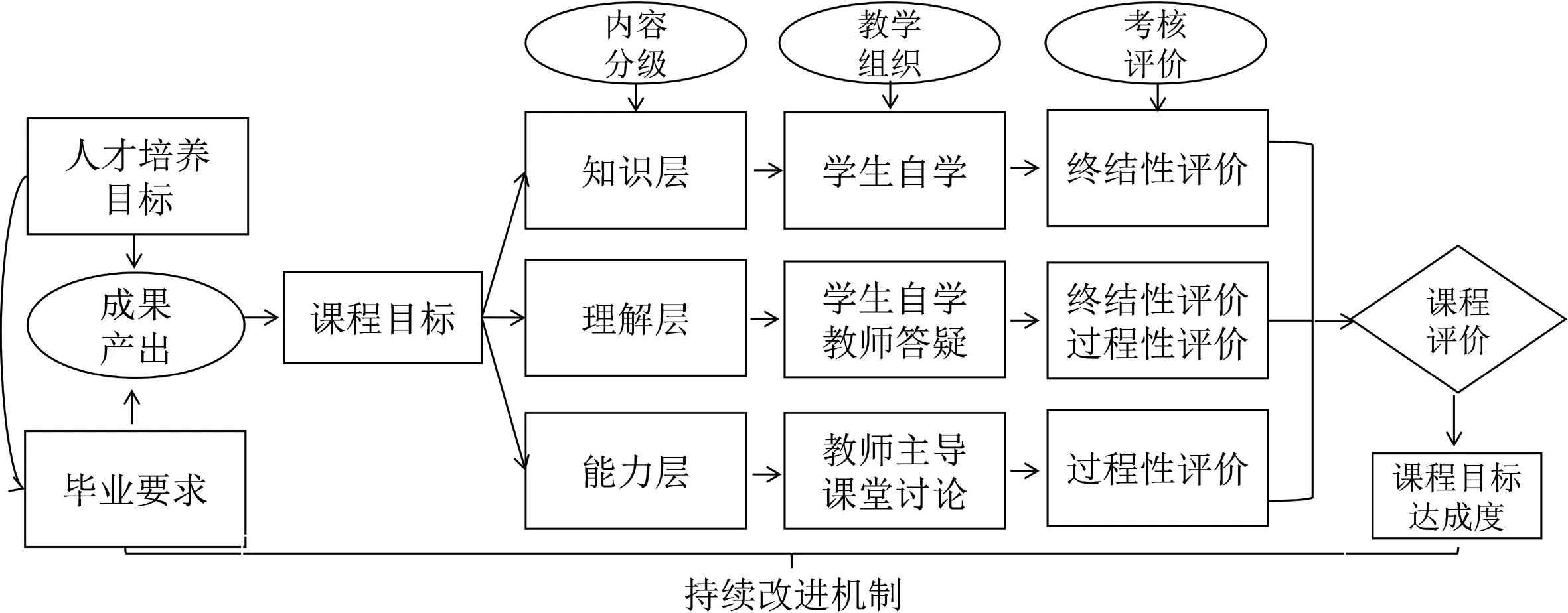

以学习成果为导向,重构课程目标;根据教学目标和教学问题反向设计教学过程,促进教师“主导”与学生“主体”地位相结合;针对学生学习成果的产出类型,改革课程评价考核方式(图1).

图1 基于OBE理念混合式教学模式的整体设计思路

2.1 科学设定课程目标,做到有的放矢

在学科与专业发展趋势的分析基础上,确定专业培养目标和毕业要求;然后,依据专业的人才培养目标和毕业要求,从知识层、理解层、能力层等3个层面确定课程目标.

2.2 分级、分类、分策教学,确保课程目标的实现

根据课程学习目标按章节将课程内容分解多层级的知识单元.根据不同层级知识单元在课程目标实现中的支撑作用,分级、分类、分策设计教学活动.属于知识层范畴的学习内容,采取学生线上自主学习的方式教学;属于理解层范畴的学习内容,采取学生事先自学,教师后续针对性讲解的方式教学;属于能力层范畴的学习内容,采取教师预先设置题目、学生分组查阅资料,撰写发言材料、课堂答辩质疑的方式组织教学.

2.3 基于学习内容属性,分级、分类考核

传统的课程评价多采用终结性评价,评价形式单一且科学性不强.因此,亟待建立多元考核方式,分级、分类对不同层级的学习内容制定不同的考核办法,使考核过程更加客观、可靠、全面.在制定考核办法时,针对知识层范畴的学习内容,通过章节作业、课后讨论和闭卷考试等终结性评价方式进行考核;针对理解层范畴的学习内容,通过材料撰写、课堂答辩和个人参与度等过程性评价方式进行考核;针对能力层范畴的学习内容,采取过程性评价和终结性评价相结合的方式进行考核.

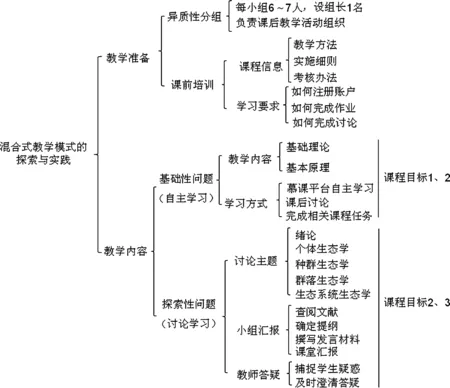

3 “基础生态学”课程的教学组织与实施

基于OBE理念的混合式教学模式整体设计思路,以中国大学慕课平台上异步SPOC课程《基础生态学》(北京师范大学娄安如教授)为蓝本,从课前、课中、课后、考核等4个环节重构了“基础生态学”线上线下混合式教学模式(图2).具体方法与措施如下:

图2 混合教学模式实施细则导图

3.1 确定课程目标

根据专业人才的培养目标和毕业要求,将《基础生态学》的课程目标确定为全面系统地了解生物与周围环境的关系,掌握生态学的基本概念和原理,并了解学科发展趋势(课程目标1);能运用生态学基本原理,解释和解决实际生产、生活中与生态相关的问题,让生态文明思想入脑入心(课程目标2);具备一定的自学能力、文献获取能力、逻辑思维能力、写作能力、团队合作能力,培养学生的创新精神和创新思维,增强学生的创新能力(课程目标3).

3.2 课前准备

将学生进行异质性分组,每小组6~7人.以小组为单位对学生进行课前培训.培训内容主要为教学目标与内容、教学方法,教学的实施细则、成绩考核办法、如何注册账户、如何完成作业、讨论、作业互评等.同时,由任课教师根据课程目标,将教学内容划分为基础性问题(知识层、理解层)和探索性问题(理解层、能力层).其中,基础性问题由教师直接确定,包括基础理论和基本原理;探索性问题通过面向学生征求所得,主要涉及到一些具体案例,如新时代习近平生态文明思想(绪论)、我国人口政策的变化(种群生态学)、野生动植物多样性保护实践(群落生态学)、我国国家公园建设实践(生态系统生态学)等.

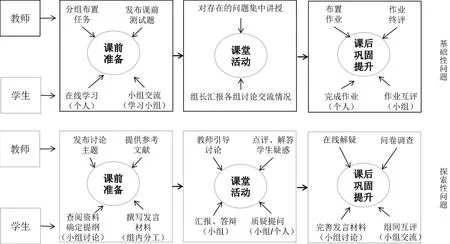

3.3 课堂活动

针对基础性问题主要由学生利用慕课平台自主学习、课后讨论,完成相关课程任务.对于学生在学习过程中存在的个别性问题,由教师单独辅导或指派学生互相帮助解决;对于共性问题,由教师在线下课堂上讲解予以解决(图 2);针对探索性问题,教师按绪论、个体生态学、种群生态学、群落生态学和生态系统生态学等顺序依次向学生布置相应的课堂讨论主题,各学习小组在组长的组织下,通过查阅文献,确定发言讨论提纲,分工撰写发言材料,并由一名组员统稿,在线下课堂进行汇报(要求每次汇报的人员必须不同).汇报结束后,由其他各组组员进行随机质疑,汇报组成员集体组成答辩组答辩.此时,教师必须敏锐捕捉学生辩论中暴露出的问题,并及时予以澄清(图3).

图3 基础性、探索性问题教学流程图

3.4 课后巩固

基础性问题由教师布置作业,学生在课后完成作业,并开展作业互评;探索性问题由教师在每章结束后在线解疑,并通过问卷调查掌握教学实效,以优化教学方案;学生则通过讨论不断完善小组交流材料,开展组间互评.

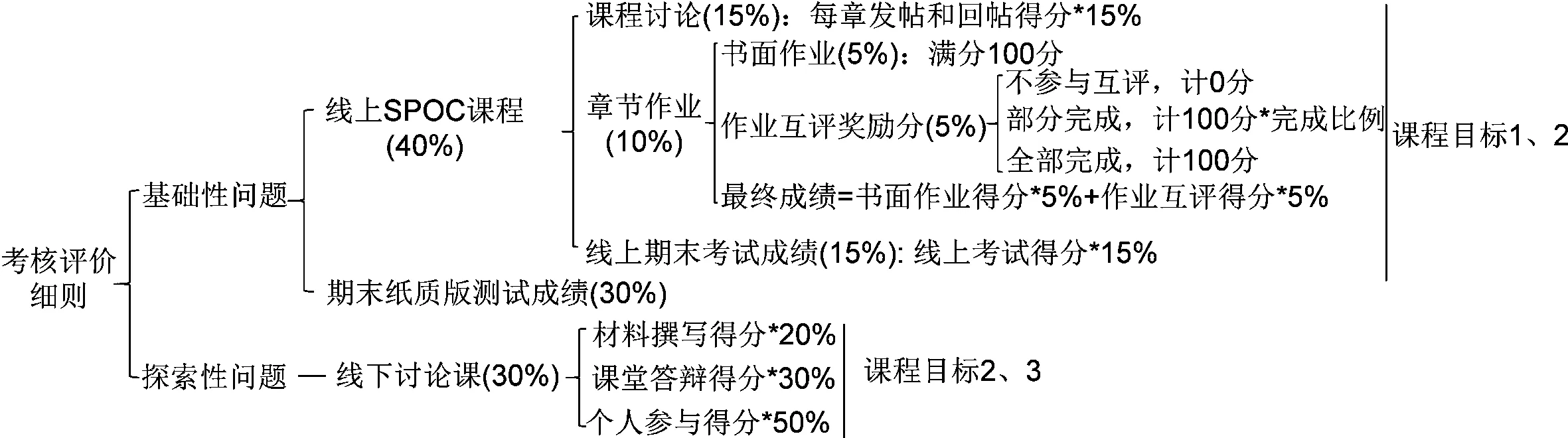

3.5 考核评价

本课程总成绩为100分,60~85分列为合格,85分及以上为优秀.其中,线上课程成绩占期末总评成绩的40%,线下课占30%,期末纸质版测试成绩占30%(图 4).

图4 混合式教学模式考核评价细则

线上课成绩主要由课后讨论、章节作业和期末考试成绩三部分组成,其权重依次为15%,10%和15%.其中,课后讨论的成绩主要依据每章节后的“课堂交流区”的发帖和回帖数按百分制计算;章节作业的成绩主要基于学生提交书面作业的质量和学生间作业互评的得分进行量化;期末考试成绩主要基于学期末线上考试获得.考试试题全部为客观题,每题1分,共100分,要求学生在120分钟内完成,只允许尝试1次.

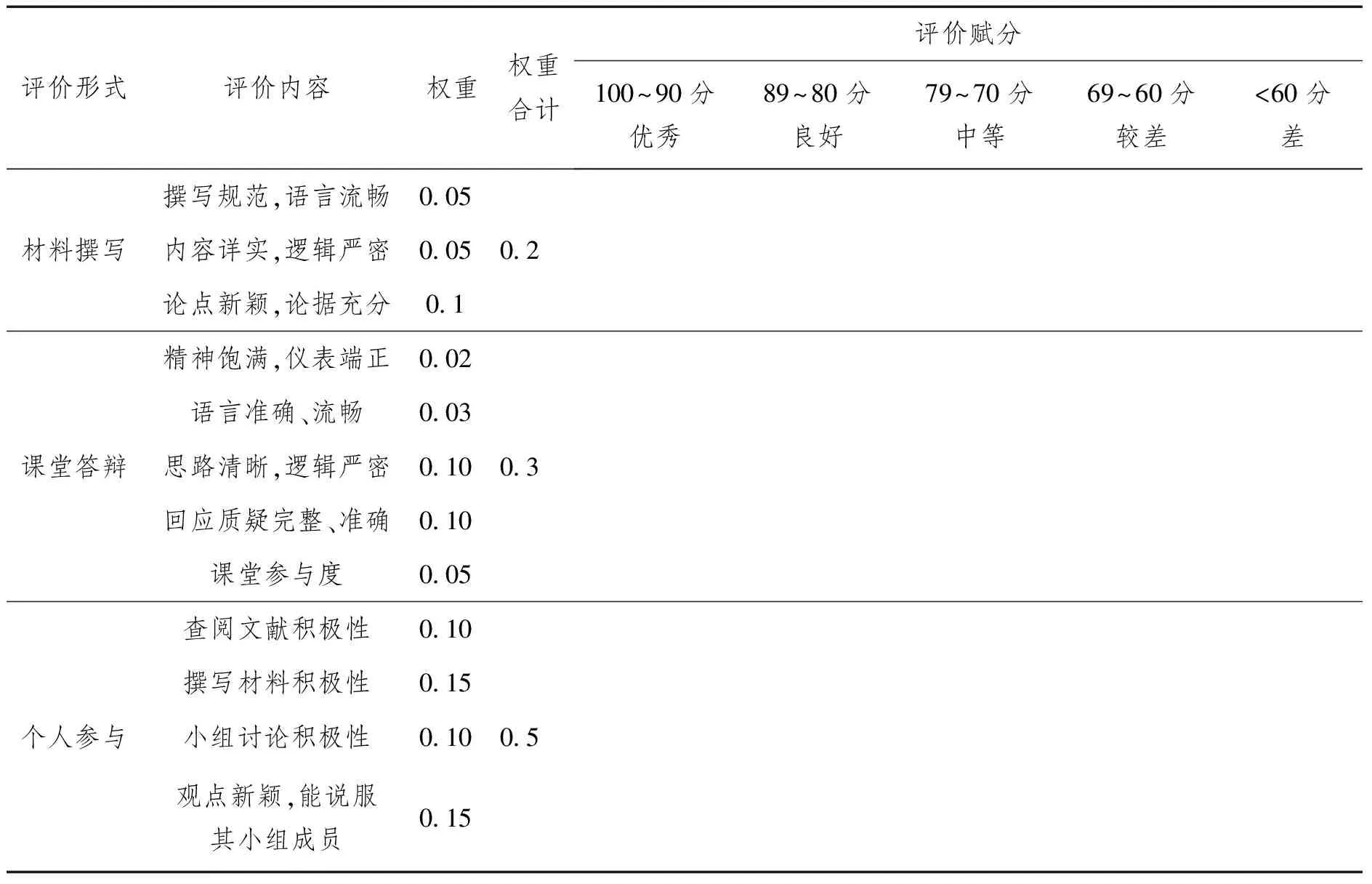

线下课成绩主要由材料撰写、课堂答辩和个人参与三部分组成,其权重依次为20%,30%和50%(表 1),以百分制按30%计入考核评价总成绩.期末纸质版试卷考试成绩通过期末闭卷考试取得,按百分制的30%计入考核评价总成绩.

表1 线下课堂量化考评分表

4 总结与展望

使用问卷面向学生匿名调查课程目标的达成度.问卷采用3级量表进行赋值量化,问卷回收率达到100%,问卷结果见表2.

由表2可知,课程整体目标的达成度达到85%以上,说明基于OBE理念的线上线下混合教学实践是行之有效的[9],表明混合式教学模式不仅可以强化学生对基础知识与基础理论的理解,还可以提高学生使用理论知识解决实际问题的能力,最终实现学生文献查阅能力、逻辑思维能力、写作能力、团队协作能力的有效训练.然而,仍有13.52%的学生认为课程目标未达成.因此,基于问卷学生反馈的建议,进一步优化教学过程时还需注意:(1)理解层的教学内容应予以单列,确保课程目标的精准实现;如本文将理解层内容融合到知识层和能力层内容中,实践证明效果未达到预期;(2)在课堂活动中,应充分依靠学生骨干,通过角色互换赋予学生对课程的主导权(例如讨论课上学生就可以担任主讲人),增强学生的主人翁意识,以避免出现“冷场”的情况;(3)强化师生间的有效互动.除了问卷外,还可以通过微信、电话等手段有针对性地与学生进行交流,及时掌握学生所反馈的意见;此外,教师应在考核评价中增设奖励分值,向学生征求能够有效提升课程教学的可行性措施.

表2 面向学生的课程目标达程度问卷结果 (%)

虽然混合式教学模式在“基础生态学”的教学过程中取得了积极的教学效果,但本文实施的混合式教学是一个较为系统的工程.考虑到学校、学科、教师间对该混合式教学在理解与实践上的差异,因此很难评价该教学模式是否也适用于其他专业核心课程的教学.进一步的研究需要建立一套基于OBE理念的混合式教学质量评价体系.通过对混合式教学前后教学质量的诊断性评价,不断优化教学方案,促进人才培养质量的提高.