河南省粮食生产时空格局变化及其驱动因素

2022-06-01赵聪佳董晓光王海帆王洋朱嘉伟

赵聪佳,董晓光,王海帆,王洋,朱嘉伟

(1.河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州 450002;2.郑州华源土地利用遥感技术有限公司,河南 郑州 450002)

粮食产量是衡量粮食安全的重要指标[1]。党的十八大以来,中国坚持以我为主、确保产能、科技支撑、立足国内、适度进口的国家粮食安全战略来保证粮食生产的供求平衡。习近平总书记在2020年的中央农村工作会议上提出,“牢牢把住粮食安全主动权”。城镇化快速推进导致耕地面积的减少,显然与粮食的需求之间形成一种不可避免的矛盾[2]。河南省作为中国的农业大省,用全国1/16的耕地生产全国1/10的粮食、1/4的小麦[3],因此研究河南省的粮食生产的时空格局变化以及驱动因素,对合理利用农业资源、确保中国的粮食安全、推动经济的高质量发展具有极其重要的意义[4]。

学者们从不同的角度对粮食产量变化进行了深入的分析。在研究角度上,多集中于全球[5]、洲际[6]、国家[7]、省级[8]等大区域空间粮食生产研究;在研究内容上,主要包括粮食生产与经济发展的耦合度[9]、粮食生产空间的关联网络[10]以及粮食生产与耕地面积变化之间的关系[11-12]等研究;在研究方法上,多采用集中化指数[13]、灰色关联度[14]、空间自相关分析[7]等。近年来,采用空间分析以及计量经济学的方法分析粮食生产空间格局变化以及驱动因素的成果显著。在空间分析上,夏四友等[15]运用差异化指数分析江苏省苏北、苏中、苏南地区粮食生产的空间差异,得出江苏省粮食生产区域差异呈现扩大态势;张锦宗等[16]通过分析中国各省市不同年份粮食生产情况,得出其粮食生产呈现“南降北升”的格局。在影响因素上,闫宇航等[17]对影响河南省粮食产量变化的因素进行脱钩分析,得出化肥施用折纯量、农村用电量、农药使用量存在脱钩效应;周立青等[18]运用多元回归模型分析影响黑龙江省粮食生产的驱动因素,得出农业投入、经济环境、市场因素、技术水平是影响黑龙江省粮食生产结构时空变化的主要因素。

上述研究对厘清不同区域不同时期的粮食产量的变化情况具有重要的推动作用。河南省作为农业生产大省,现有粮食产量的研究多存在时间跨度小的问题,同时现有的影响机制多是基于时间序列数据建立起全局模型,如灰色关联度分析、回归分析等[14,17],缺乏空间考量。因此,针对上述问题,本研究从时间和空间两方面入手,以河南省1999—2018年的123个县域粮食产量作为基本数据,运用趋势产量模型分析河南省的粮食产量在时间上的变化趋势;其次,运用空间自相关以及标准差椭圆模型分析河南省粮食产量的集聚特征和重心变化特征;最后运用地理加权回归模型分析各驱动因素对河南省粮食生产的空间影响,从而明确20年来河南省粮食产量的提升区域以及限制因素,以期在粮食生产影响机制的分析方法方面有所创新,并为河南省因地制宜地制定粮食生产政策提供建议。

1 研究区概况

河南省总面积为16.7万km2,属于北温带气候,常年雨量较少,春季冷暖无常,多风少雨;夏季炎热多雨;秋季光照充足;冬季干燥寒冷[19]。其粮食作物分为夏收粮食和秋收粮食。其中,夏收粮食主要为小麦,秋收粮食主要有玉米、稻谷、薯类、大豆等。2018年,河南省耕地面积达到815.83万hm2,位居中国第二,粮食产量为6 648.91万t[20],占全国粮食产量的10%左右,是中国重要的粮食生产核心区。

2018年底,河南省共计17个地级市,1个省直辖县级市,20个县级市,85个县和52个市辖区。本研究以2018年行政区划为基准,选取县域作为基本研究单元,由于数据统计限制,分析过程中对各市的市辖区范围进行合并,将52个市辖区整合为17个研究样本,最终得出123个研究样本区。

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

本研究中的粮食产量指谷类、豆类以及薯类粮食作物的综合产量,河南省各县市的粮食产量、粮食播种面积、化肥使用提纯量、农药使用量、农业机械总动力、总人口以及第一产业从业人员等数据主要来自2000—2019年的《河南省统计年鉴》《中国统计年鉴》《河南省经济统计年鉴》以及相关部门发布的统计公告等。河南省县级行政区矢量数据来自于地理空间数据云网站下载。

2.2 研究方法

2.2.1 趋势产量模型 本研究根据影响粮食产量的因素的变化特征,将粮食产量的表达式定义为[17]:

Y=yn+ym+Δy

(1)

式中:Y表示粮食产量;yn表示趋势产量,受社会经济水平以及科学技术的影响;ym为波动产量,随影响粮食产量的相关因素的变化而变化,且ym的值越大,表明粮食产量受外界因素的影响程度越大,波动性越强;Δy表示在计算过程中的随机误差,在计算过程中可忽略不计。

yn作为趋势产量,可以用直线滑动平均模拟法来求出,本研究选用1999—2018年作为时间基点,为了消除yn的误差,采用3a滑动平均法,以3年为一个间断点[21],得出公式为:

(2)

2.2.2 空间自相关 空间计量方法可以有地识别某一地理要素在空间上的分布状况。本研究选用全局Moran’sI指数和局部Moran’sI指数对粮食生产空间特征进行分析,全局Moran’sI指数用于从全局的视角上分析粮食产量变化情况是否在空间上存在聚类分布,而局部Moran’sI指数用于识别粮食产量变化聚类的空间位置[22-23]。

(3)

式中:I表示Moran指数;Yi和Yj分别表示第i个县域和第j个县域的粮食产量的变化值;Wij表示空间权重矩阵,本研究选择的是Queen邻接,即共顶点和共邻边邻接;S表示样本的方差值。

2.2.3 标准差椭圆 标准差椭圆能够反映粮食生产的空间分布,构成要素包括重心、转角、长半轴以及短半轴,重心能够反映粮食生产的相对位置,其计算公式为[24]:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2.2.4 地理加权回归模型 地理加权回归是用来量化空间异质性,表示因为地理位置的变化而引起的变量间关系的变化,其是由普通线性回归最小二乘法中派生出来的,与普通的线性回归相比,它具有将地理坐标应用到回归方程中的特点[25]。本研究运用GWR模型分析各影响因素对河南省粮食产量的空间影响,其表达式为:

(12)

式中:yi表示第i个县市的粮食产量;(wi,vi)表示空间第i个县市的地理坐标;α0(wi,vi)表示回归方程的截距;αm(wi,vi)表示县市i的第m个自变量的回归系数;λi为误差项。

2.2.5 影响因素的选择 综合已有的研究成果,文章选取粮食播种面积、化肥提纯量、农药使用量、农业机械总动力、总人口以及第一产业从业人员作为影响河南省粮食产量的主要因素[15-18]。

3 结果与分析

3.1 河南省县域粮食产量时间变化特征

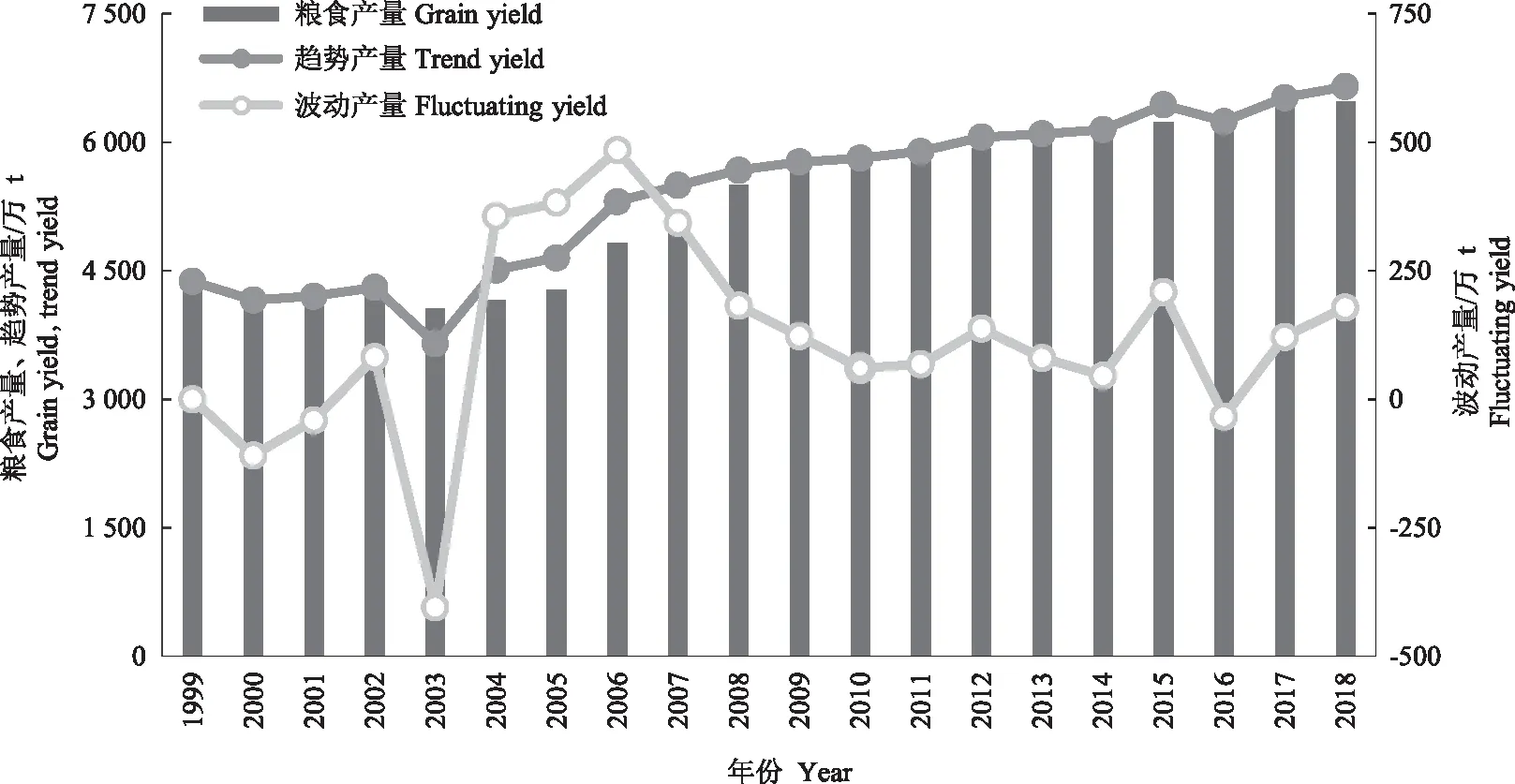

利用SPSS软件对数据进行处理,得出粮食产量随时间变化的线性方程为y=148.3x+3 841.4,R2值为0.893 7,说明方程的拟合程度高,即1999—2018年,河南省的粮食产量随时间变化呈现出显著的线性增长趋势,且线性相关程度极高。

利用趋势产量模型,得出1999—2018年河南省粮食产量变化情况如图1所示,总体来看,河南省的粮食产量呈现逐年上涨的趋势,增长率为85.35%。从波动线中可以看出,河南省粮食产量的变化处在不断地波动中,且2003年的波动幅度最大,粮食产量呈现骤降的趋势,2004年,河南省的粮食产量有所回升,恢复到逐年上涨的趋势,2006年达到增长幅度的高峰。从趋势线中可以看出,除2003年外,河南省的粮食产量呈现稳步增长的态势,2005—2006年的粮食产量的增长幅度最大,增长率达到14.09%,2006年之后,增长幅度较为平稳。

图1 1999—2018年河南省粮食产量变化趋势

3.2 河南省县域粮食产量空间变化特征

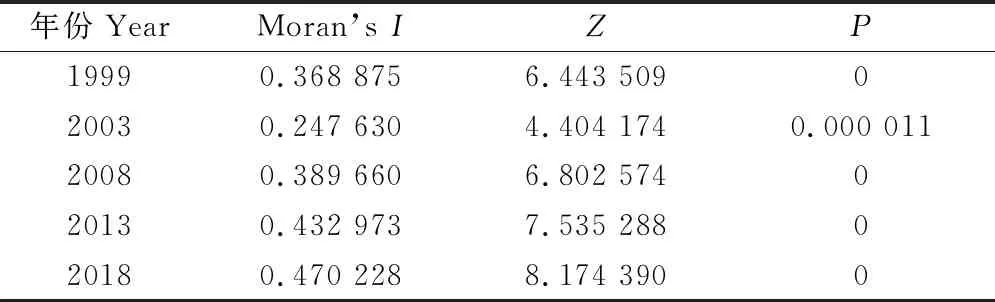

3.2.1 全局自相关 目前,用于分析粮食产量变化特征的时间间隔有3、5、10 a等。通过对比各个时间段的变化情况,发现 5年时间间隔更能反映出河南省粮食产量的空间变化特征。因此,本研究选取1999、2003、2008、2013、2018年作为研究时点。通过ArcGIS 10.2软件计算出各研究年份的全局Moran’sI指数,从全局角度考察河南省粮食产量变化的空间格局,得出结果如表1所示。在各研究年份中,P值都小于0.05,通过Z值检验,表明河南省的粮食产量具有明显的空间自相关性;全局Moran’sI值皆为正值,除了2003年粮食产量波动较大引起Moran’I值的下降外,其他年份的Moran’I值总体上呈现不断增长的趋势,表明河南省粮食生产在空间上呈现出显著的正相关性,并且相关性在不断增强。

表1 河南省粮食产量变化全局Moran’s I指数

3.2.2 局部自相关 借助GeoDa软件,通过构建合适的空间权重矩阵,运用局部Moran’sI指数,从局部考察河南省粮食生产的空间聚类特征,得到的结果如图2所示。由图2可知,河南省粮食聚类分布主要以高—高、低—低聚类模式为主。1999年,高—高聚类主要分布在商丘市、周口市以及新乡市,低—低聚类主要分布在焦作市,郑州市,三门峡市以及洛阳市;1999—2003年,高—高聚类和低—低聚类由集中分布变得相对离散,这是因为2003年河南省粮食产量波动较大;2003—2008年,高—高聚类由河南省东部向南部蔓延,集中分布在商丘市、周口市、驻马店市以及信阳市,低—低聚类向河南省中部蔓延,集中分布在焦作市、郑州市、三门峡市、洛阳市和平顶山市;2008—2018年,高—高聚类以及低—低聚类的分布基本未发生变化。

图2 河南省粮食产量的聚类分布

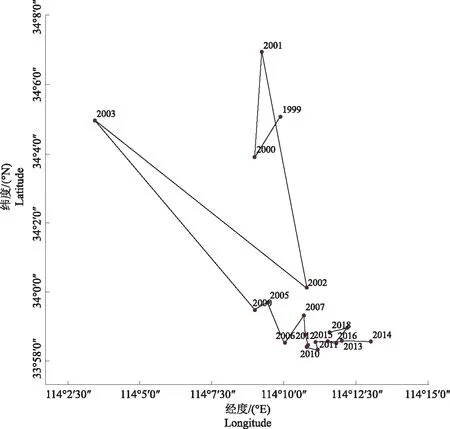

3.2.3 粮食生产重心 采用标准差椭圆分析河南省1999—2018年粮食生产重心,结果如表2、图3所示。河南省粮食生产重心变化不大,在114.164 8°E~114.193 1°E,34.084 4°N~33.980 2°N之间变化,主要分布在许昌市鄢陵县的东部以及周口市扶沟县的西部。从迁移轨迹中看,河南省粮食生产重心迁移大致可分为3个阶段,1999—2002年,粮食生产重心呈波动状态向东南部迁移,2002—2003年,向西北部移动,2003—2018年,粮食生产重心基本稳定地向东南方向移动。河南省粮食生产重心逐渐向东南部移动,重心点主要集中在许昌市和周口市,与空间自相关分析中高—高聚类分布情况相同,东南部的县域由于土壤肥沃、气候适宜,交通便利,农业科技水平不断提高等因素,其粮食产量不断提高,逐渐成为河南省粮食生产的主产区。

表2 1999—2018年河南省粮食生产重心坐标

图3 河南省1999—2018年粮食生产重心迁移图

3.3 河南省粮食生产的驱动因素分析

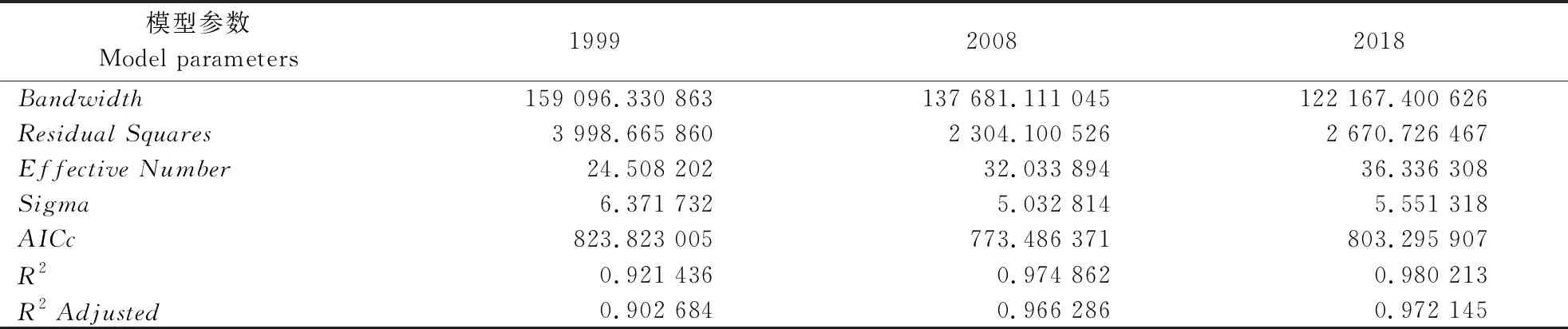

3.3.1 GWR模型的构建和参数检验 根据上述分析得出,河南省粮食生产具有明显的正向空间相关关系,用普通的线性回归分析驱动因素对结果可能造成偏差,因此,本研究选用GWR模型分析各因素对粮食生产影响的空间变化,由于篇幅的限制,本研究只选取1999、2008、2018年3个时间节点,以各年份的粮食产量作为被解释变量,选取粮食播种面积、化肥提纯量、农药使用量、农业机械总动力、总人口以及第一产业从业人员作为解释变量构建GWR模型,得出的结果如表3所示。本研究采用AICc信息准则法,调整后的模型拟合度R2的值在90%以上,且随着年份的增长,R2值越大,说明GWR模型的构建能很好地解释各变量对粮食产量的影响,得出的结论合理。

表3 1999、2008、2018年GWR模型参数

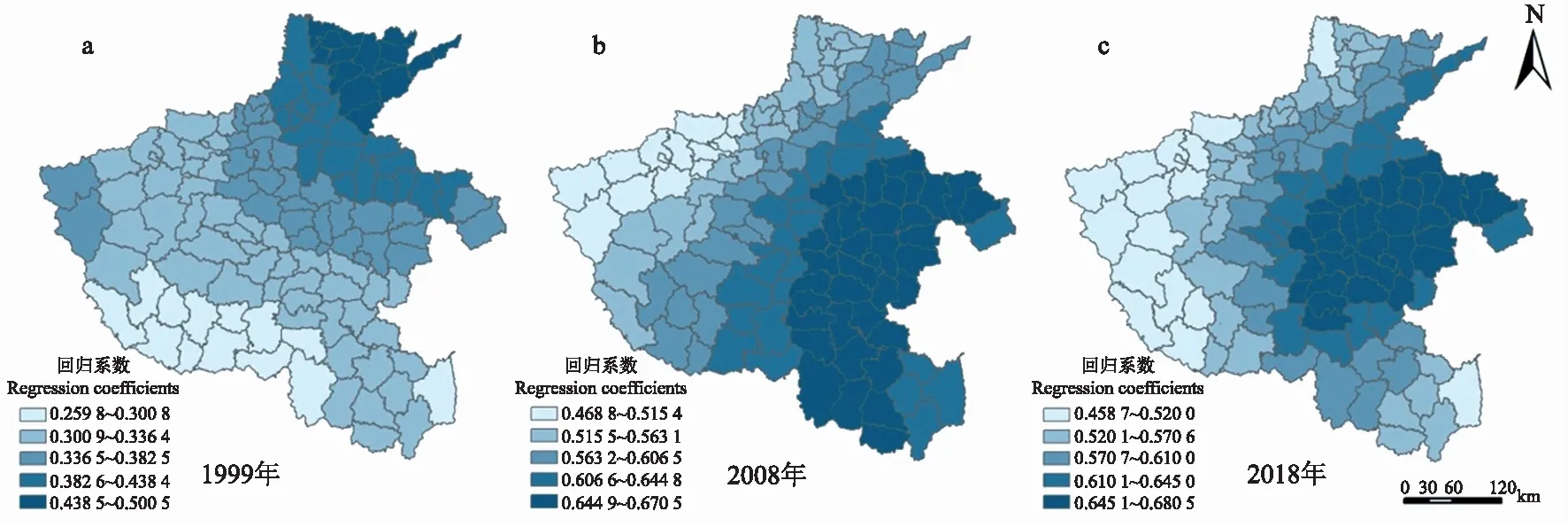

3.3.2 粮食播种面积对河南省粮食生产空间格局的影响 由图4回归分析的结果中可以看出,河南省粮食播种面积对粮食生产具有绝对的正向作用。回归系数的最大值和最小值都有所增长,说明河南省粮食生产对粮食播种面积的依赖性在不断增强。1999年,影响程度由北部向西南部递减,回归系数高值区集聚在在北部的安阳县、长垣县、台前县等县域,回归系数低值区集聚在西南部的淅川县、确山县、桐柏县等县域;2008年,影响程度在空间上发生明显转移,回归系数高值区转移至东南部以及东部的宁陵县、沈丘县、息县等县域,回归系数低值区转移至西部的灵宝市、渑池县、济源市等县域;2018年,影响程度由东部向外形成圈层递减模式。随着时间的推移,河南省东部的商丘市、周口市以及驻马店的部分县域粮食生产对粮食播种面积的依赖性不断增强,这些地区粮食产量高,对粮食播种面积的需求也在不断增大;而相比于其他地区,西南部的南阳市、三门峡市、济源市粮食生产对粮食播种面积的依赖程度较小,但是从回归系数值来看,其依赖程度随时间推移在不断增大。因此,增加粮食播种面积能够有效地促进粮食增产。

图4 粮食播种面积对河南省粮食生产空间格局的影响

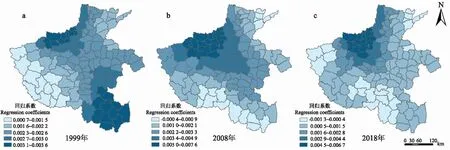

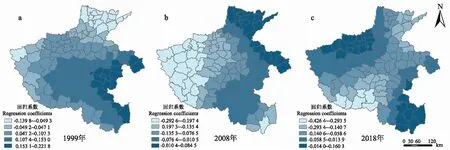

3.3.3 化肥提纯量对河南省粮食生产空间格局的影响 由图5回归分析的结果中可以看出,河南省化肥使用提纯量对粮食生产具有双向作用。随时间推移,回归系数高值区由北部向西部扩散,最终集聚在渑池县、辉县市、林州市等县域;回归系数低值区由1999年集聚在南部的正阳县、淮滨县、新县等县域,到2008年向北转移至东南部的汝南县、遂平县、商水县等县域,最终在2018年分散在南部以及东部的罗山县、郸城县、永城市等县域。河南省北部的安阳市、濮阳市以及新乡市的部分县域粮食生产对化肥使用提纯量的依赖性一直较强,说明这些地区加大化肥使用量仍能促进粮食增产,而南部以及东部的信阳市、周口市以及商丘市的部分县域粮食生产对化肥使用提纯量的依赖性不断减小,且一直都是负向作用,这些地区应减少对化肥的使用,以免出现化肥使用过多,土壤质量下降,粮食产量下降的问题。

图5 化肥提纯量对河南省粮食生产空间格局的影响

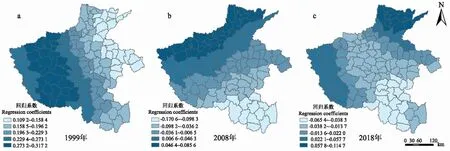

3.3.4 农药使用量对河南省粮食生产空间格局的影响 由图6回归分析的结果中可以看出,随时间推移,农药使用量对粮食生产的影响由1999年的绝对正向作用变成双向作用。1999年,回归系数高值区分散在西北部以及南部的济源市、新安县、商城县等县域,回归系数低值区集聚在西部的灵宝市、镇平县、南召县等县域;2008年,影响程度由西北部向外扩散减小,回归系数高值区集聚在西北部,而回归系数低值区分散在南部以及西北部的方城县、淮滨县、台前县等县域;2018年,回归系数高值区基本未变,回归系数低值区分散在西部、西南部、东北部的灵宝市、商城县、南乐县等县域。河南省西北部的济源市和洛阳市的部分县域粮食生产对农药的依赖性一直较强,这些地区加大农药的使用量能有效地防治病虫害,促进粮食增产,而随时间推移,西部的三门峡市、西南部的南阳市和信阳市以及东北部的濮阳市的部分县域粮食生产对农药的依赖性逐渐减小,甚至出现负向作用,这些地区应减少农药的使用,避免农药使用过量对粮食生产以及环境造成不利影响。

图6 农药使用量对河南省粮食生产空间格局的影响

3.3.5 农业机械总动力对河南省粮食生产空间格局的影响 由图7回归分析的结果中可以看出,随时间推移,河南省农业机械总动力对粮食生产由1999年的绝对正向作用变成双向作用。1999年,回归系数高值区集中分布在“渑池县—唐河县”沿线,且影响程度由该沿线向两侧减小,回归系数低值区分散在东部以及东北部的内黄县、兰考县、夏邑县等县域;2008年影响程度由西北部向东南部递减,回归系数高值区集聚在西北部的“南乐县—济源市—灵宝市”沿线,回归系数低值区集聚在南部的正阳县、息县、新蔡县等县域;2018年,回归系数高值区面积减小,集聚在北部的林州市、滑县、濮阳县等县域,而回归系数低值区向北转移至商水县、西平县、正阳县等县域。随时间推移,河南省北部的安阳市和濮阳市的部分县域粮食生产对农业机械的投入依赖性逐渐增强,这些地区加大科技的投入能有效地促进粮食的增产,南部至中部的信阳市、驻马店市以及周口市的部分县域粮食生产与机械化水平之间存在不协调的现象,粮食产量的增加速度已经跟不上机械化水平提高的速度,机械化水平过高对粮食增产作用不大。

图7 农业机械总动力对河南省粮食生产空间格局的影响

3.3.6 总人口对河南省粮食生产空间格局的影响 由图8回归分析的结果中可以看出,总人口对河南省粮食产量的影响具有双向作用,影响程度由南部逐渐向北部扩散减弱。回归系数高值区位置未发生明显变化,主要集聚在南部的固始县、正阳县、罗山县等县域;回归系数低值区面积有所增大,但都集聚在北部的“济源市—武陟县—封丘县”沿线以北。河南省南部信阳市的部分县域,粮食生产对总人口的依赖性较强,人口增加,粮食需求增加,以此来带动这些地区粮食增产,而河南省的北部的安阳市,粮食的产量已经不足以供应人口的需求量,人口的增加反而会对粮食产量造成压力。

图8 总人口对河南省粮食生产空间格局的影响

3.3.7 第一产业从业人员对河南省粮食生产空间格局的影响 由图9回归分析的结果中可以看出,河南省第一产业从业人员对粮食生产具有双向作用。1999年,影响程度由东南部向外扩散减弱,回归系数高值区集聚在东南部的永城市、西华县、新蔡县等县域,回归系数低值区集聚在北部的浚县、滑县、范县等县域;2008年,回归系数高值区转移至北部以及东部的林州市、兰考县、夏邑县等县域,回归系数低值区集聚在西部的渑池县、灵宝市、卢氏县等县域;2018年,回归系数高值区分散在西北部以及南部的罗山县、固始县、宜阳县等县域,回归系数低值区集聚在西南部的邓州市、社旗县、桐柏县等县域。河南省南部的信阳市以及西北部的济源市、洛阳市的部分县域粮食生产对第一产业从业人员的依赖性不断增强,增加第一产业从业人员的投入能有效地推动粮食增产,而其他地区第一产业从业人员对粮食生产产生负向作用,说明随着农业生产水平的提高,粮食生产并不需要过多的人力投入。

图9 第一产业从业人员对河南省粮食生产空间格局的影响

4 结论与建议

(1)从时间变化上看,1999—2018年,河南省的粮食产量呈现线性增长趋势,增长率高达85.35%;从波动线角度看,2003年的粮食产量波动最大,粮食产量呈现骤降趋势;从趋势线角度看,2005—2006年粮食产量增长幅度最大,增长率为14.09%。

(2)从空间变化上看,全局自相关分析表明河南省粮食产量在空间上呈现出显著的正相关性,并且相关性在不断增强;局部自相关分析表明除2003年之外,其他研究年份的粮食生产在空间上具有明显的聚类分布,高—高聚类主要分布在商丘市、周口市、驻马店市以及信阳市,低—低聚类主要分布在焦作市、郑州市、三门峡市、洛阳市以平顶山市;从重心迁移的角度看,河南省的粮食生产重心在114.1648°E~114.1931°E,34.0844°N~33.9802°N之间变化,总体向东南方向偏移。

(3)从驱动因素中看,粮食播种面积是河南省粮食增产的关键因素,化肥提纯量、农药使用量、农业机械总动力、总人口以及第一产业从业人员对粮食生产具有双向作用;除化肥提纯量以及总人口外,其他影响因素的回归系数高、低值区在空间上发生明显转移;粮食播种面积的回归系数高值区向东部迁移,农药使用量回归系数高值区向西北部集聚,农业机械总动力回归系数高值区向北部转移,第一产业从业人员回归系数高值区向西北部和南部游走;南部以及东部的部分县域需要注意化肥的过量使用,西部、西南部以及东北部的部分县域需要注意农药的过量使用,南部至中部的部分县域需要注意在适度经营规模下农业机械的适量投入,北部县域需要注意人口快速增长对粮食造成的压力,除南部以及西北部的部分县域外,其他地区都应注意第一产业从业人员的过多投入所造成的资源浪费问题。

基于以上结论,为综合提高粮食生产能力,推动粮食增产,提出以下政策建议:(1)加大对河南省粮食生产的扶持力度。河南省粮食生产在全国粮食主产区中占有重要的地位,直接关乎全国的粮食安全,要进一步加大对河南省粮食生产的扶持力度,将其打造为全国重要粮食生产核心区。(2)减少建设用地对耕地的占用,保护基本农田,同时,要进行合理的城市规划,尽量避免占用优质的土地,严格遵循“占优补优”的原则。(3)积极发展农业适度经营规模,做到资源利用最大化,最大限度地保证粮食生产的科技水平,避免出现资源过剩的问题。(4)要稳定农药以及化肥的投入总量,积极优化农药以及化肥的施用结构,防止出现土壤肥力退化、耕地质量下降和水体污染等问题。