环境规制、财政分权与经济高质量增长

2022-06-01郭然,梁艳

郭 然, 梁 艳

(大连理工大学 经济管理学院,辽宁 大连 116024)

一、问题提出

改革开放40多年来,中国依靠工业快速发展实现了经济总量上的“大国崛起”,但也付出了巨大的资源环境代价。2030年前实现碳达峰与2060年前实现碳中和,既是中国应对气候变化的必然选择,也体现了中国的大国担当。在“碳达峰、碳中和”发展愿景下,如何通过合理有效的环境政策处理好碳减排与经济发展的关系,也成为中央及各地方政府战略部署的重要着力点。然而,在环境规制助推经济发展方式从资源驱动型向创新驱动型转变的过程中,中国经济增长的数量和质量仍存在明显的背离现象,表现为庞大的经济总量与经济增长质量的不一致[1]。林秀梅和关帅研究发现,财政分权是影响我国环境规制政策效果的重要因素,一地区不当的财政税收激励将可能降低该地区环境效率[2]。近年来中国持续下降的碳排放强度和不断优化的能源结构,也离不开地方政府积极的财政支持。可见,在财政分权背景下,了解和研究环境规制与经济增长质量之间的关系,对于促进中国经济转型升级具有重要意义。那么,环境规制能否促进经济高质量增长?进一步地,财政分权将如何影响环境规制的政策效果,其能否配合环境规制“倒逼”经济高质量增长?这些问题的答案能够为我国加快实现经济高质量增长提供重要的理论和现实依据。

学术界关于环境规制对经济增长影响的研究由来已久。Berman和Bui、Hering和Poncet、沈坤荣和周力等国内外学者从政策经济效应、企业生产率、出口贸易、规制绩效等视角下对二者关系进行较为深入的研究,并得到了大量有益成果[3-5]。通过梳理现有研究和文献,可以归纳为以下两种观点:一是基于“污染避难所假说”理论,认为严格的环境规制会提高企业的“遵循成本”,降低企业全要素生产率,因而极大地削弱污染排放企业的比较优势[6];二是以“波特假说”为典型代表的观点,它认为合理的环境规制能够激发被规制企业的“创新补偿”效应,弥补企业因环境规制而增加的环境治理成本[7]。张娟研究发现,环境规制通过促进技术进步带动经济增长,创新补偿效应在我国资源密集型城市已初步显现[8]。从现有研究不难看出,环境规制虽然是影响中国经济增长的重要因素之一,但仅仅依靠环境规制并不能确保环境保护与经济发展的双赢。同时大量研究表明,财政分权深刻影响了中国的经济增长、产业结构、技术水平,而此类经济现象又同环境政策效果密切相关[9-10]。张彩云和陈岑认为伴随着经济发展而变化的财政分权程度是导致地方政府竞争对环境规制产生差异化影响的重要因素之一[11]。因此,近年来部分学者也将环境规制和财政分权纳入同一框架下,探讨两者对区域生态效率、竞争策略、技术创新等问题的影响[12-13]。

综上,虽然目前关于经济增长的研究成果较多,但现有文献多是集中于探讨环境规制与经济增长或是财政分权与经济增长的单向关系,而基于中国财政分权视角下探讨环境规制对经济高质量增长的研究并不多见。以往对经济增长的研究中,多是从数量维度衡量经济增长,虽然部分研究探讨了环境规制对经济高质量增长的影响,但经济高质量增长的衡量指标往往采用工业增加值率、全要素生产率等单一指标,并不能完全反映新常态下经济高质量增长的要求,因而存在明显的局限性和较大的片面性。鉴于此,本文利用2003~2017年中国30个省份的面板数据,实证检验环境规制、财政分权对经济高质量增长的影响。同时,为了克服单一指标衡量可能造成的偏差,本文通过构建经济高质量增长综合指标体系测量经济高质量增长指数,旨在为各地区制定促进经济高质量发展转型的财政政策与环境政策提供重要的参考依据。

二、理论机理与研究假设

1.环境规制与经济高质量增长

对于处于经济转型中的发展中国家而言,环境规制成为影响其经济发展质量与增长率的重要因素[14]。然而,环境规制对中国经济高质量增长存在正反两方面影响。一方面,中国自改革开放以来主要依靠要素驱动型发展模式实现经济总量快速攀升,促使以高能源消耗的污染密集型产业逐渐成为早期带动经济增长的主导产业。此时,政府加大环境规制强度不仅会引发“清洁”生产要素价格大幅上涨,也会进一步提高企业治污成本,从而极大地压缩了企业的利润空间,最终导致对经济总量扩张的抑制作用[15]。只有当环境规制强度超过某一门槛值时,随着规制强度的逐渐提高,被规制企业才不得不对其生产工艺、技术水平、管理模式等做出相应的调整以从根本上摆脱“环境成本约束”[16]。另一方面,中国正处于新常态下经济向高质量发展转变的关键时期,政府通过实施环境规制不仅能够将排污企业治污成本内部化,也解决了环境要素价格市场失灵的问题,有利于激发企业增加绿色技术研发投入,降低污染物排放量,进而实现经济高质量增长与环境改善的共赢。此外,环境规制还能够直接或间接创造大量的“绿色就业”机会,不仅使得零售业、金融业等服务行业进一步发展壮大,也能加快低碳环保产业发展,从而推动经济结构向绿色化、高级化发展转变[17]。但是,当政府持续加大环境规制力度超过一定临界值后,过于严苛的环境规制将导致企业面临较高的研发风险,制约其绿色技术创新活力,也进一步加剧了资源配置扭曲效应,从而不利于经济发展质量的提高。鉴于此,本文提出以下假设:

H1a:环境规制有利于促进经济高质量增长。

H1b:随着环境规制水平的提高,环境规制对经济高质量增长产生倒“N”型非线性影响。

2.财政分权、环境规制政策效果与经济高质量增长

近20年来,财政分权不仅是转变经济发展方式的关键,更是经济增长的内在需求与主要推动力[10]。从环境政策实施的体制机制来看,地方政府对环境规制的实施力度必然受到现行财政分权体制影响。一方面,相对于集权,财政分权有利于地方政府依据当地排污特点更好地投资发展环保产业;另一方面,财政分权赋予地方政府更大的财政支出自主权,在经济激励下地方政府可能会产生政企“合谋”、降低环保支出等经济行为,从而弱化了环境规制的政策效果。可见,在中国经济增长的不同阶段,由于地方政府财政收入与支出偏好的变化,财政分权对环境规制政策效果的影响存在一个随着经济发展质量变化而动态演变的过程。

在经济发展水平相对较低阶段,地方政府为了在短期内实现经济快速发展与增加财政收入,往往会实施较为宽松的环境规制以吸引更多的投资[11]。尤其是,在企业高税收带来的“经济激励”下,地方政府出于自利动机,通常会降低排污标准以避免资本从本地区的流出,进而引发地区间规制标准的“逐底竞争”[18]。随着经济发展进入到求“质”阶段,中央和地方政府逐渐改进完善对地方政府的政绩考核指标体系,不断加大对环境质量的考察力度。这意味着,在经济向高质量发展转变阶段,地方政府会依据其经济结构与环境质量情况,增加环境保护支出。例如加大环保产业投资力度、增加清洁技术引进与研发投入,从而实现地方政府配合环境规制“倒逼”经济高质量增长的有效机制。特别是,对于经济发展水平与民众环保意识相对较高的发达地区,对绿色经济的追求有利于地方政府官员实现晋升,此时地方政府反而会加大环境规制力度,迫使企业采用清洁技术、减少污染排放,从而有助于形成各地方政府以实现经济高质量增长为导向的“逐顶竞争”。

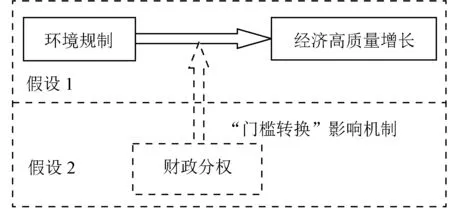

基于上述分析,财政分权、环境规制与经济高质量增长3者之间的内在影响机理如图1所示。据此,本文提出如下假设:

图1 环境规制、财政分权与经济高质量增长理论框架

H2a:财政分权影响环境规制的政策效果。

H2b:财政分权对环境规制的政策效果存在门槛转换特征,在跨越门槛值前财政分权有利于促进环境规制“倒逼”经济高质量增长;反之,则阻碍经济高质量增长。

三、研究设计

1.计量模型设定

本文要探究的核心问题之一是环境规制对经济高质量增长的影响,结合前文理论分析,本文构建如下计量模型:

(1)

其中,i表示省份(i=1,2,…,30,基于数据可得性,数据未包括西藏自治区、港澳台地区),t表示时间。EQ为经济高质量增长指标;ERS为环境规制指标;DFI为财政分权指标;X为结合现有文献基础上选择的控制变量,具体为绿色技术创新(Tech)、资本深化指标(Inv)、出口贸易指标(Ex)以及政府规模指标(Gov);ε表示误差项,ln表示取自然对数。

另外,现有研究关于中国财政分权引发地方政府“逐底竞争”或“逐顶竞争”的观点尚未达成一致,说明财政分权可能对“环境规制-经济高质量增长”效应产生非线性“门槛”影响。因此,为了更全面、更深入考察财政分权、环境规制与经济高质量增长之间的作用机理,特别是检验财政分权激发环境规制经济高质量增长效应的最优强度区间,本文进一步以财政分权为门槛变量,采用Hansen的方法进行门槛效应检验[19]。那么,本研究门槛模型设定为:

lnEQi,t=α0+∑δlnXi,t+β1lnERSi,t×I(lnDFIi,t≤r1)+β2lnERSi,t×I(r3

2.估计方法

为了得到环境规制、财政分权对经济高质量增长影响的一致性估计结果,必须先解决模型中可能存在的内生性问题。依据本文所设定的计量模型,内生性的产生主要源于以下两种情况:一是由财政分权与高质量经济增长之间逆向因果关系导致的内生性问题。地方政府为了促进经济高质量增长,会增加对环保产业的支持力度,促使企业采用清洁生产技术、降低污染物排放量,而环境质量的明显改善又驱使政府不断加大财政投入以获得更大的成绩,这就促使地方政府对环保产业的支持力度进一步提高。同时,适当合理的环境规制水平有利于促进技术创新,而技术创新作为促进经济高质量增长的重要影响因素本身也具有较强的内生性。二是出于实际原因,本文在回归模型中无法将所有影响经济高质量增长的因素详细列出,如若进入误差项的遗漏变量与模型中的核心变量存在相关,则必然会导致内生性问题的产生。

综上,为了更好地克服上文所述的内生性,更准确估计环境规制、财政分权对经济高质量增长的影响,本文选用能够较好处理估计中所出现的方程可识别性、解释变量内生性等问题的系统广义矩估计法(System GMM)进行实证检验。

3.变量说明

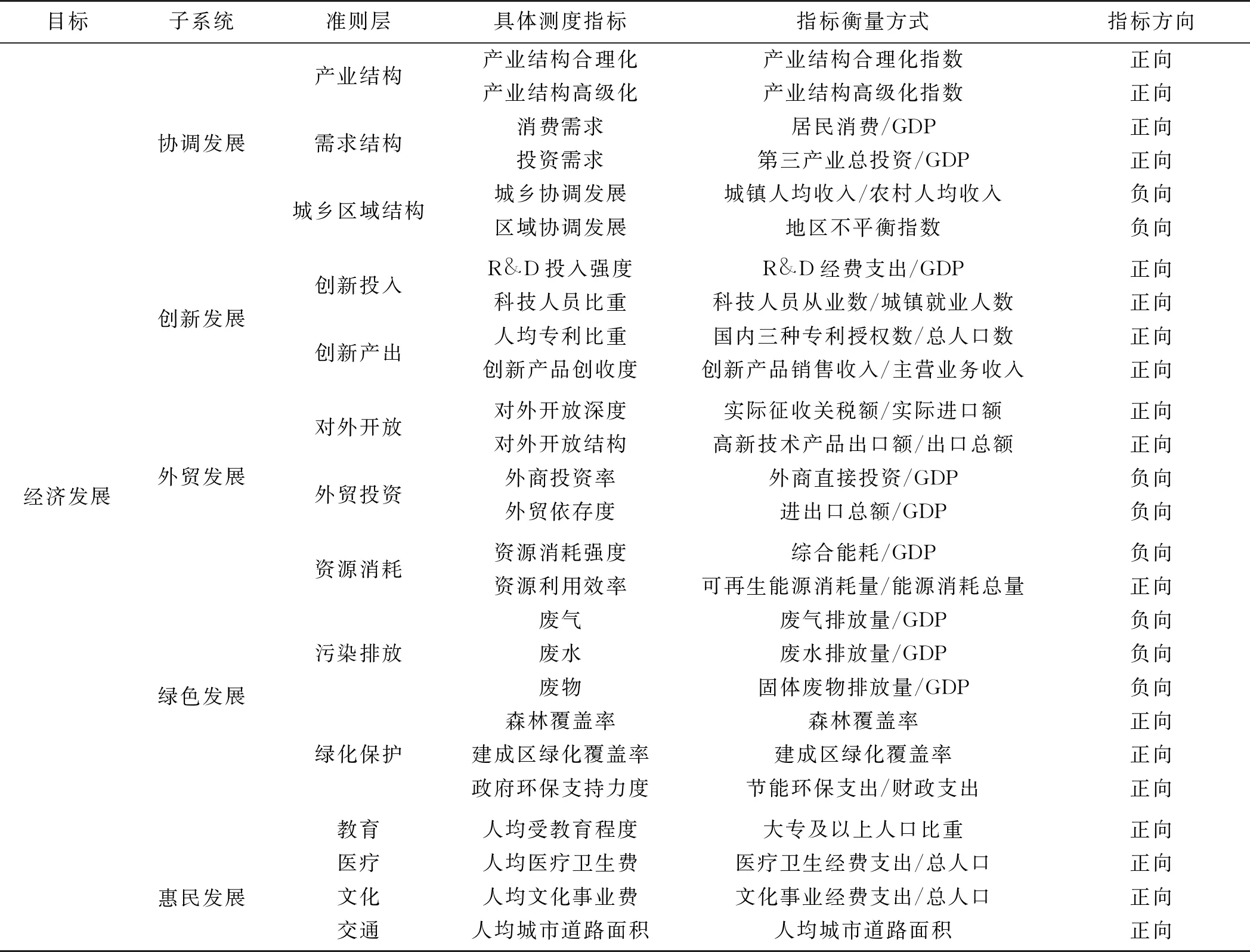

(1)经济高质量增长(EQi,t)。根据已有关于中国经济增长的现有文献可知,学者们大多利用经济全要素生产率、增加值率或投资率等单一指标来衡量经济增长质量。鉴于单一指标在合理性与可行性方面仍存在较大的局限性,本文借鉴魏敏和李书昊的研究思路[20],从协调发展、创新发展、外贸发展、绿色发展以及惠民发展5个维度构建经济高质量增长综合指标体系(见表1),利用TOPSIS熵权法计算出的经济高质量增长指数能够更加客观准确地反映出新常态下我国经济增长的质量与经济发展转变的方向。

表1 经济高质量增长综合指标体系

首先,对各单项指标按0~1的取值范围进行极差标准化处理,以消除指标间的矛盾性与不可公度性。

(3)

其中,Xij(i=1,2,…,m)为单项指标的原始值,max(Xij)、min(Xij)为i时期j指标的最大与最小值,Zij为标准化值。

其次,对各指标赋予相应的特征值比重(Yij),进而计算j指标的熵值(Ej),具体方法为:

(4)

(5)

最后,利用各指标的熵值计算出其差异系数dj=1-Ej,对各差异系数进行归一化处理得到各指标权重(Wij),通过加权求和得到样本的综合评价值(U):

(6)

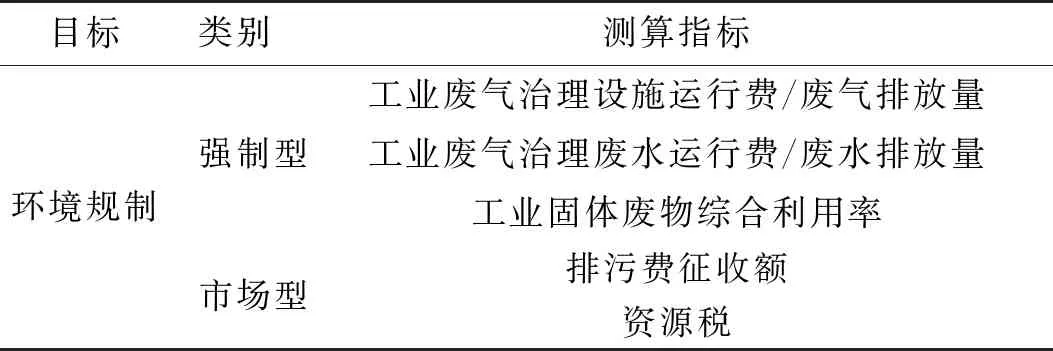

(2)核心解释变量为环境规制(ERSi,t)。目前,学术界尚未达成统一的环境规制衡量指标,众多学者主要基于污染排放量、污染治理投资、经济发展水平及综合指标法等多重视角衡量环境规制强度。综合指标法因为能够克服单一指标衡量的片面性而被广泛采用,因此,本文借鉴傅京燕和李丽莎的研究[21]和TOPSIS熵权法,从强制型和市场型双重视角下构建环境规制综合指标体系(见表2)。本研究构建的环境规制综合指标体系既充分考察了强制规制政策下的“三废”处理,也综合考虑市场规制政策下的排污和资源税费,从而能够更加客观准确地反映出中国各省份环境规制强度。

表2 环境规制综合指标体系

(3)财政分权(DFIi,t)。现有研究中关于财政分权的度量指标众多,但由于指标间的适用性与作用机理并不相同,因而不能互相替代、混用[22]。因此,本文借鉴吴俊培等的研究[23],从“分权水平”和“分权效率”双重视角下,采用地方财政收入自治率(DFRA)和收入占比(DFRR)、地方财政支出自决率(DFEA)和支出占比(DFER)构建财政分权DFI指数。其中,DFRA、DFRR、DFEA、DFER具体衡量指标借鉴了龚锋和雷欣的研究[24],而DFI测算公式如下:

(7)

(4)控制变量集(Xi,t)。①绿色技术创新(Tech):有别于一般意义上的技术创新,绿色技术创新是以绿色低碳为目的的技术创新,强调在产品全生命周期内与自然环境协调发展,力求实现在生产中各环节减少污染排放、降低能源消耗。可见,节能降耗是绿色技术创新的核心目标,本文借鉴李婉红等的研究方法[25],采用能源消耗量与新产品产量比值来衡量绿色技术创新。②资本深化(Inv):本文选用各地区固定资产净值与该地区GDP的比值来衡量。③出口贸易(Ex):本文用各地区进出口总额占该地区GDP的比重来衡量。④政府规模(Gov):本文选用各地区政府消费与该地区GDP比值来衡量。

4.数据来源

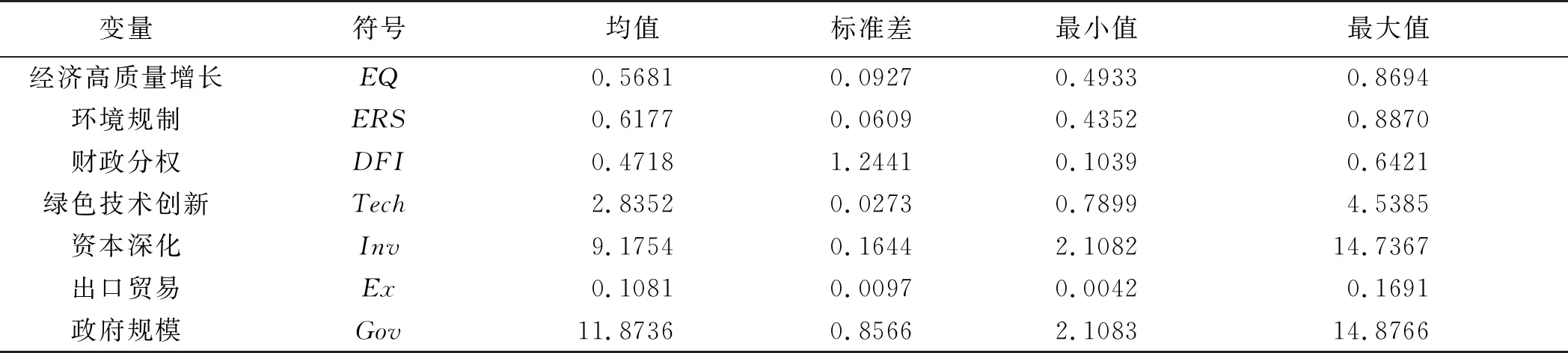

本文用于测算经济高质量增长综合指数的具体衡量指标共有26个。其中,除“绿色发展”相关数据来自《中国环境年鉴》与《中国环境统计年鉴》以外,其余变量相关数据均来自于《中国统计年鉴》《中国人口统计年鉴》等。基于研究样本科学性原则,本文利用居民消费指数等,将所有货币量以2000年为基期平减为可比价格。同时,为了避免各变量的量纲与数量级差异对检验结果的影响,本文对2003~2017年面板数据的原始值统一进行标准化处理。主要变量描述性统计见表3。

表3 主要变量描述性统计

四、计量结果与分析

1.基础模型回归结果分析

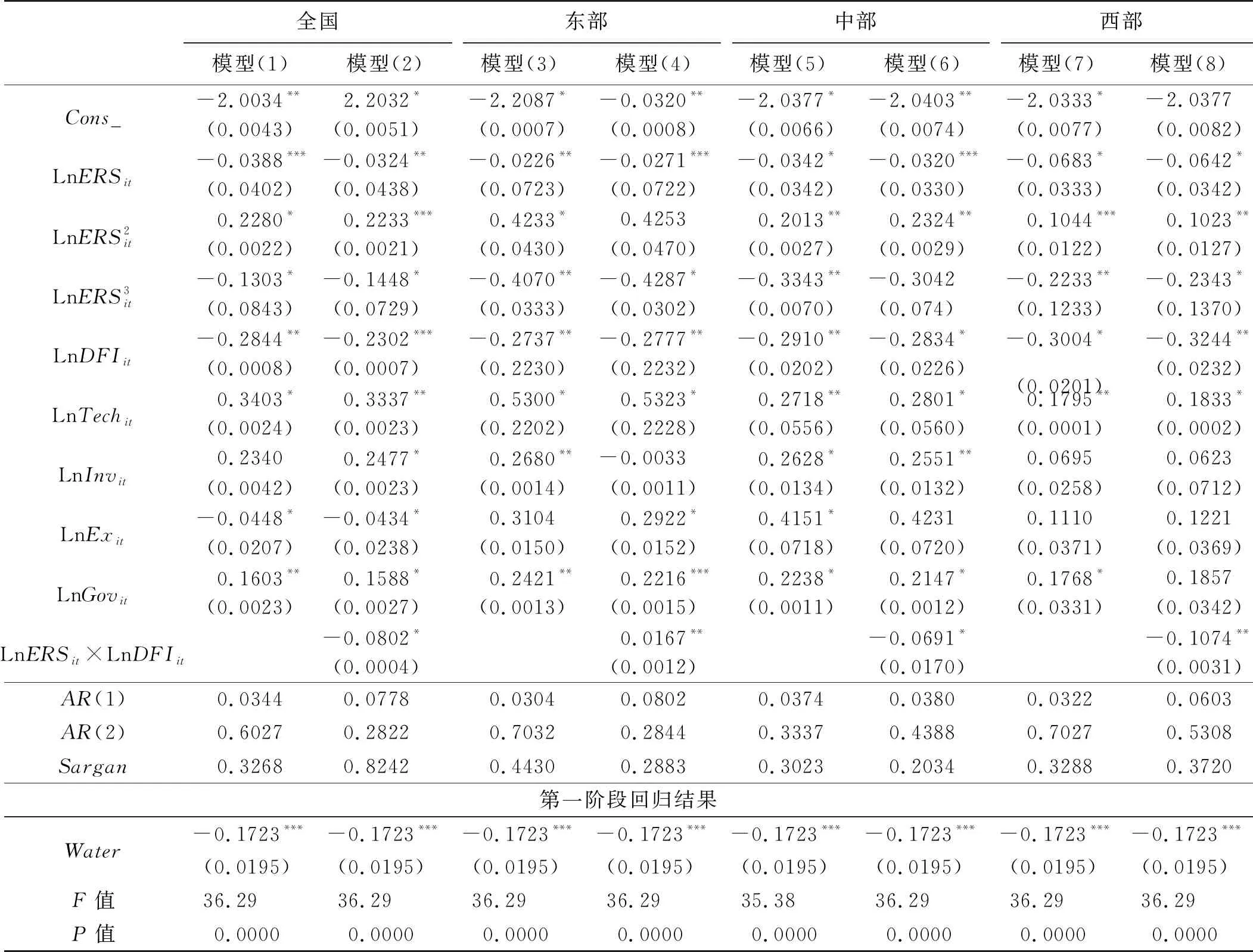

表4中报告了环境规制影响中国经济高质量增长的基础模型回归结果。为了确保系统GMM估计结果的稳健性,本文在系统GMM估计基础上进一步进行了Arellano-Bond(AR)和Sargan test检验。其中,从表4中可以发现,Arellano-Bond(AR)检验的残差一阶自相关AR(1)检验和残差二阶自相关AR(2)检验结果拒绝了残差自相关的原假设,说明估计方程的残差项不存在自相关,而Sargan test的检验结果也表明系统GMM中的全部工具变量在不存在过度识别的条件下严格外生,这说明模型设定是合理的。

根据表4中全国样本下模型(1)的回归结果,发现环境规制一次项、二次项和三次项的估计系数分别为-0.1034、01552和-0.1372,且依次在1%、10%和5%水平上显著,说明环境规制对经济高质量增长产生显著的倒“N”型影响,这也验证了环境规制与经济高质量增长之间存在非线性关系的假设。具体地,当环境规制强度低于第一拐点值0.85时,环境规制将对经济高质量增长产生阻碍作用;当环境规制强度超过第一拐点值0.85且小于第二拐点值1.54时,随着规制强度的提高,其对经济增长质量的促进作用处于边际递增阶段;当环境规制强度超过第二拐点值1.54后,环境规制将不利于经济高质量增长。同时,为了进一步检验财政分权对环境规制高质量经济增长效应的影响,模型(2)在模型(1)基础上纳入了环境规制与财政分权的交乘项(LnERSit×LnDFIit),发现交乘项估计系数显著为负,说明目前我国绝大多数省份财政分权水平并不利于配合环境规制“倒逼”经济高质量增长,反而产生显著的负向调节作用。

另外,考虑到地区间经济发展水平、财政分权程度等差异,本文按照“七五”计划关于我国经济区的划分办法进一步将全国样本内生分组为东、中、西3部分,以探析我国环境规制、财政分权对经济高质量增长的影响是否存在地区异质性。根据表4中模型(3)~(8)报告的分地区检验结果可以发现,东部、中部及西部地区中,仅环境规制变量的估计系数值发生变化,而其一次项、二次项和三次项的符号方向与显著性未变,这也初步说明了基础回归结果的稳健性。然而,在环境规制与财政分权的交乘项方面,变量LnERSit×LnDFIit的估计系数仅在东部地区显著为正,而在中西部地区则显著为负,这表明东部地区财政分权水平有利于配合环境规制倒逼经济高质量增长,而中西部地区的财政分权水平则未呈现出对经济高质量增长的促进作用。特别是,目前跨地域环境污染已成为新常态下需要重点关注的问题,地方政府之间合作治理已逐渐成为解决棘手环境问题的有效手段,这在某种程度上说明在财政分权对环境规制政策效果的影响存在明显地域性差异的情况下,地方政府应从“分界而治”逐步走向“合作共赢”。

表4 基础回归结果

在控制变量的回归结果中,值得关注的是:(1)绿色技术创新与经济高质量增长之间呈显著正相关,表明绿色技术创新是促进经济高质量增长的重要驱动因素。(2)国际贸易与经济高质量增长之间呈显著负相关,对于这一结果可能的解释是,现存的国际贸易体系主要偏向于经济发达国家,发达国家对外贸易的消极态度不利于发展中国家经济向高质量发展转型。

2.门槛效应分析

从基础回归中环境规制、财政分权与经济高质量增长的回归结果可以看出,全国样本中环境规制只有在适当的强度范围内才能“倒逼”经济高质量增长,而财政分权非但不能提升经济增长质量,反而产生了截然相反的作用效果。同时,在分地区检验中,财政分权对环境规制政策效果的影响存在显著的地区异质性。因此,为了进一步考察财政分权对环境规制政策效果的动态影响,以及确定我国各地区财政分权激发环境规制高质量经济效应的最优强度区间,本文进一步以财政分权为门槛变量,按照计量模型(2)的设定进行门槛回归。

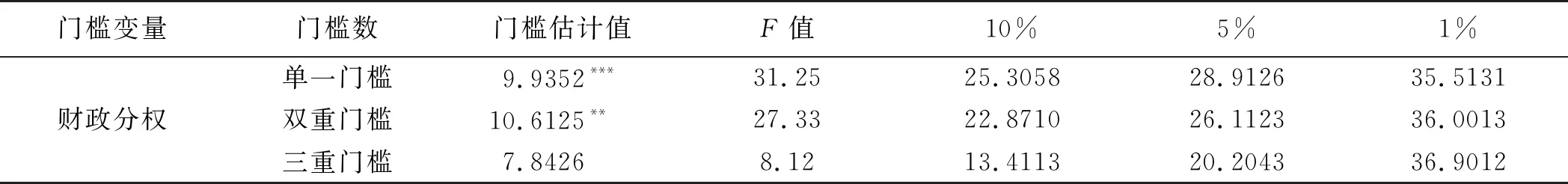

表5报告了财政分权为门槛变量的检验结果。结果显示,财政分权变量呈现出单一门槛、双重门槛显著,而三重门槛不显著的特征(门槛检验结果示意图见图2)。其中,单一门槛估计值为9.9352,双重门槛估计值为10.6125,依次在1%和5%水平上显著。进一步地,根据财政分权强度可将全样本进行内生分组,即“强度分权”、“中度分权”和“弱度分权”3组,具体样本分组结果见表6。

图2 财政分权门槛回归结果图注:图(a)(b)中依次为门槛值9.9352和10.6125对应的门槛回归结果图。

表5 财政分权门槛效应自抽样检验结果

为检验财政分权的不同门槛区间内,环境规制对经济高质量增长的影响是否存在差异性,本文进行了门槛回归,结果见表7。

财政分权门槛区间各组包含省份样本容量强度分权LnDFI>10.6125北京,天津,上海3中度分权9.9352≤LnDFI≤10.6125河北,江苏,山西,内蒙,辽宁,吉林,黑龙江,山东,浙江,广东,福建,贵州,青海,宁夏,新疆15弱度分权LnDFI<9.9352安徽,江西,河南,湖北,湖南,广西,重庆,四川,海南,云南,陕西,甘肃12

表7 门槛回归结果

从表7报告的门槛回归结果可以看出,当LnDFI<9.9352时,环境规制估计系数为0.1221,且在1%水平上显著,这说明在财政分权强度较低时,随着环境规制水平的提高,环境规制能够显著“倒逼”经济高质量增长。中国当前财政分权强度地区差异明显,江苏、江西、四川等省份处于该区间内,较低的财政分权强度使政府投资受限于其较小的实际财权,此时政府往往通过调整完善环境规制管理体系,以缓解中央和地方政府在环境保护中产生的利益冲突。特别是近年来,随着中央和地方政府有针对性地实施专项环境补贴,能够有效实现财政补贴与环境规制优势互补。与此同时,不断改善的环境质量为各地方政府吸引更多的人才与投资提供良好的条件,从而进一步加快经济向高质量发展转变。

当财政分权强度进一步提高至9.9352≤LnDFI≤10.6125区间内,环境规制估计系数显著为负。在本文样本分组数据中,山西、内蒙和新疆等资源型省份均位于此区间内,说明随着财政分权程度的提高,地方政府间竞争愈加激烈,近年来各地方政府持续增加建设性财政投资,虽有利于提高经济增长速率,但也进一步挤出了环保研发、低碳项目等投资,从而不可避免地产生对经济高质量增长的抑制作用。尤其是,在企业高税收带来的“经济激励”下,会在某种程度上促使政企“合谋”现象的滋生,即地方政府出于自利动机而不顾生态效率的损失,为增加企业产出和地方GDP,主动隐匿企业排污信息或降低环保投入。更为糟糕的是,寻租行为的存在可能会使得地方政府更多地聚焦于短期利益,不利于国家长期利益的发展,致使中央的环境保护政策在地方难以落实。

当财政分权强度位于更高的区间内(LnDFI>10.6125),环境规制估计系数虽为正,但未通过显著性检验。可能的原因是,仅有北京、天津和上海位于该区间内,较小的观察样本容量无法表征稳定的估计结果。但依据发达国家的经验,较高水平的财政分权强度仍可能有效配合环境规制促进经济高质量增长。当经济发展至重“质”阶段,政府不断调整完善政绩考评机制,加之全社会环保意识不断提高,较高水平的财政分权强度使地方政府获得更大的财政自由,政府将财政资源向特定环保产业倾斜。例如,为了加快实现环境约束下的经济高质量发展转型,近年来我国环保治理投资实现了爆发式增长。2017年我国环境污染投资总额达到9539亿元,已接近10年前投资总额的3倍,而环保产业营业收入更达到1.5万亿,从业人员突破300万。不难发现,在经济追求高质量阶段,地方政府对绿色经济的追求能够有效激励企业采用清洁生产工艺和绿色技术创新,在某种程度上促进绿色经济等新经济增长点的产生,从而实现经济高质量增长。

3.稳健性检验

(1)内生性处理

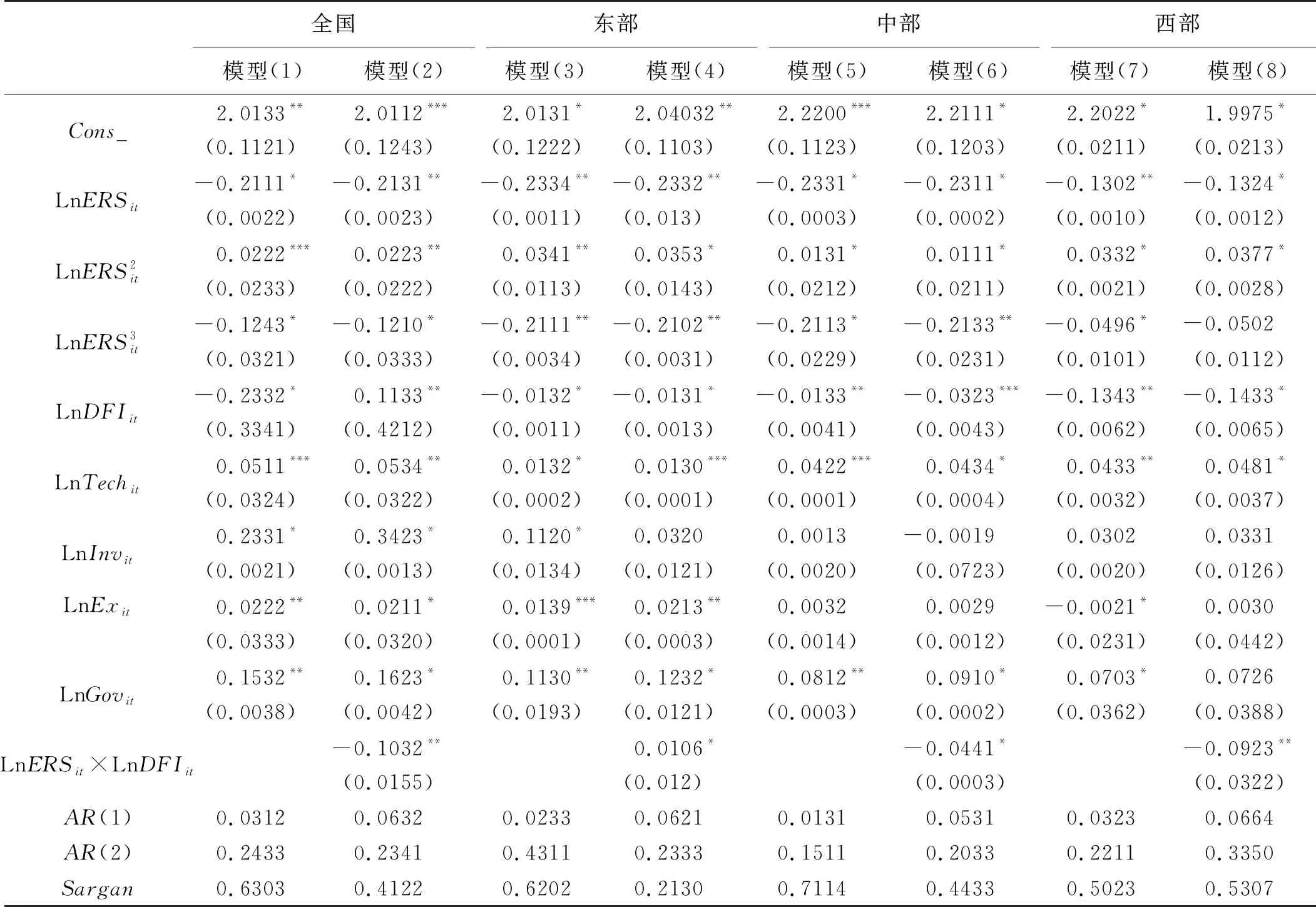

为了克服环境规制内生性可能引发的估计偏误,本文借鉴董直庆和王辉的方法[26],选用地区降水量作为环境规制的工具变量。一方面,空气污染等与降水量存在显著的相关性,地区降水量越小,空气污染越严重,也就越倾向于采取更为严苛的环境规制措施。反之亦然。另一方面,降水量作为不依赖于经济活动的自然现象,满足外生性条件。因此,本文选择地区降水量(Water)作为工具变量,以解决环境规制的内生性问题,并采用两阶段最小二乘法进行基础模型的再估计,结果如表8所示。

表8 稳健性检验(一):工具变量

表8是第一阶段工具变量的回归结果,发现环境规制与地区降水量显著负相关,并且F值远大10,说明不存在弱工具变量问题。进一步地,根据表7中使用工具变量控制环境规制内生性的回归结果,不难发现,环境规制一次项、二次项和三次项以及财政分权的估计系数符号方向、显著性均与基准回归相一致,这也进一步佐证了基准回归结果的稳健性。

(2)替换变量

为了确保估计结果的稳健性,本文选取强调“环境与经济协同发展”的绿色全要素生产率作为衡量被解释变量经济高质量增长的代理指标,对基础模型进行再估计,结果如表9所示。

表9 稳健性检验(二):替换变量

表9显示以绿色全要素生产率作为经济高质量增长代理指标的估计结果,环境规制对经济高质量增长产生“先抑后扬再抑”的倒“N”型影响,这也再次印证了环境规制能够促使经济发展方式从资源消耗型的高速率增长,逐渐转向环境友好型的高质量增长。同时,目前我国绝大多数省份财政分权依然对环境规制的经济高质量增长效应产生显著的抑制作用。由此,替换变量的实证结果再次说明了前文结论的稳健性。

五、结论与启示

经济高质量增长是新常态下经济转型升级的应有之义,本文基于财政分权视角下,利用2003~2017年中国省际面板数据,实证检验环境规制对经济高质量增长的影响。本文主要研究结论有:环境规制与质量型经济增长之间呈现倒“N”型曲线关系,环境规制存在一个“倒逼”经济高质量增长的最优强度区间,而财政分权是影响二者关系的重要因素。为了进一步检验财政分权对环境规制政策效果的动态影响,本文以财政分权为门槛变量,进行门槛效应检验。研究发现,财政分权对经济高质量增长存在双重门槛效应,在财政分权强度处于较低水平时,环境规制能够显著促进经济高质量增长,而当财政分权强度较高时,则不利于环境规制提升经济增长质量。

本文研究结论对于制定合理的财政与环境政策推动中国经济转型升级的现实启示如下:

(1)逐步调整完善环境政策,充分激发其对经济高质量增长的“创新补偿效应”。一方面,我国经济已经步入新常态,在自然资源与生态环境的双重约束下,“资源红利”和“人口红利”对经济增长的边际效应正在逐渐递减,亟需通过科学合理的环境政策促进绿色技术创新,改变现有以能源消耗为代价的发展模式,通过新的经济增长点带动中国经济转型升级;另一方面,借助绿色技术带动传统制造业绿色转型升级,从而突破发达国家的“绿色壁垒”,实现中国制造向全球价值链中高端攀升。因此,各地方政府应紧紧围绕“创新驱动、质量为先、绿色发展”的基本方针,加快提升绿色技术创新能力,发挥低碳技术的节能减排效应,最终推动我国实现经济高质量发展转型。

(2)充分考虑地区间差异,有针对性地实施促进经济高质量增长的财政与环境政策。对于绿色技术创新能力相对较高的经济发达地区,应借助科学合理的环境政策从根本上实现清洁生产转型,实现经济的环境友好型高质量发展。然而,对于经济欠发达地区而言,因其产品科技含量较低、污染排放量大等特征,环境规制弹性系数较高,进一步加大环境规制水平虽然能够提高环境效率,但也缩小经济发展规模,此时应充分发挥财政政策对环境规制经济负外部性的“缓解”作用。一方面,政府实施多元、合理的财政补贴政策,能够激励企业增加绿色研发投入,不仅能够降低企业研发成本,也能有效缓解资金压力;另一方面,政府向清洁环保行业的补贴政策倾斜,某种程度上给市场释放鼓励清洁生产的积极信号,促使更多投资涌入环保产业,从而促进地方绿色经济的快速发展。

(3)环境政策和财政政策应发挥各自优势、弥补对方局限,以多元化的政策组合带动经济转型升级。近年来,中国政府一直致力于通过环境政策促进产业转型升级、实现经济高质量增长。但环境规制在促进经济转型升级的过程中具有动态性和长期性的特征,其对经济结构的调整效果是逐渐显现的,一味提高规制强度不仅不能推动经济升级,反而会抑制工业化程度相对落后的欠发达地区经济发展。因此,政府在实施环境规制的同时,若能依据各地区、各行业有针对性的给予专项减排补贴,有利于发挥政策间的优势互补作用,进而实现环境与经济双赢的高质量发展。