植物源功能活性多肽研究进展

2022-06-01张作达吴若娜王琴飞牛晓磊张振文

张作达,吴若娜,王琴飞,牛晓磊,张振文

(1中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,海口 571101;2海南大学,海口 570228)

0 引言

多肽是α-氨基酸以肽键连接在一起的化合物,是蛋白质水解的中间产物。功能活性多肽是指在3~20个氨基酸大小、分子量小于6000 Da,且具有一定生理功能的蛋白质片断或水解产物[1]。其来源主要有:植物、动物、海洋生物和微生物,如抗氧化活性的大豆肽、抗肿瘤活性的蜂毒多肽[2]、罗非鱼抗菌多肽和酵母多肽等[3]。本文主要介绍植物来源的功能活性多肽。

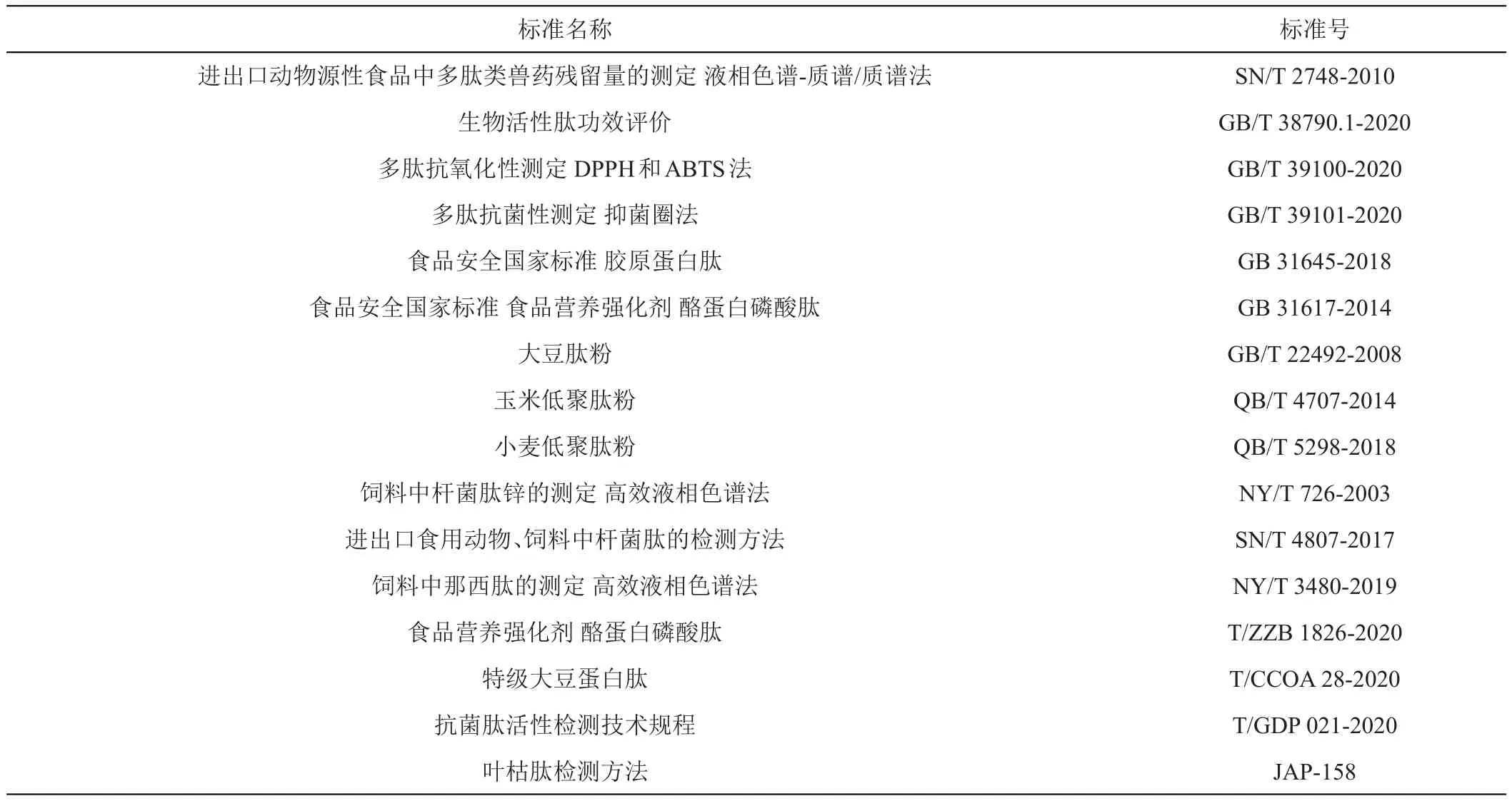

植物功能活性肽由于其结构性质和氨基酸组成及序列的差异,表现出不同生理活性功能,根据其功能可分为降血压肽、酪蛋白磷酸肽、免疫活性肽和抗氧化肽等[4],具有显著的安全性、耐受性、易被吸收和有效性的特点,可以通过细胞膜,作为靶向给药物载体,是新型治疗药物的优质原料[5]。目前研究较多的植物源功能多肽有大豆、小麦、玉米和葵花籽等多肽,也已经制定了相关的技术标准(表1),随着科技的进步,植物源多肽及其产品被广泛应用于医学诊断、抗菌药物、保健食品和化妆品中,与人们的日常生活十分密切。

表1 目前国内植物源多肽产业标准

近年来,植物源功能活性肽的开发利用颇受关注,其相关的研究方法、研究领域、研究内容繁多,本文详细阐述植物源功能活性多肽的制备、分离和鉴定技术,介绍其部分功能应用研究情况,总结当前研究存在问题,并提出未来植物源功能活性多肽的发展思路,旨在为今后的功能多肽的开发利用提供借鉴。

1 多肽制备方法

植物功能活性多肽的制备方法主要有4种:(1)酶解法,是目前最常用的多肽制备方法,其反应条件温和,具有较强的专一性;(2)化学合成法,包括固相合成法和液相合成法,此方法可根据要求开展个性化设计,但成本高、费时,并且产生的残留化合物很难清除;(3)微生物发酵法,发酵后的多肽产品品质稳定、功能性强,但发酵时间长,容易产生真菌毒素残留的安全问题;(4)直接提取法,直接提取植物中的天然功能活性肽,无需水解,但是多肽含量较低,无法满足产业化生产的需求[6]。

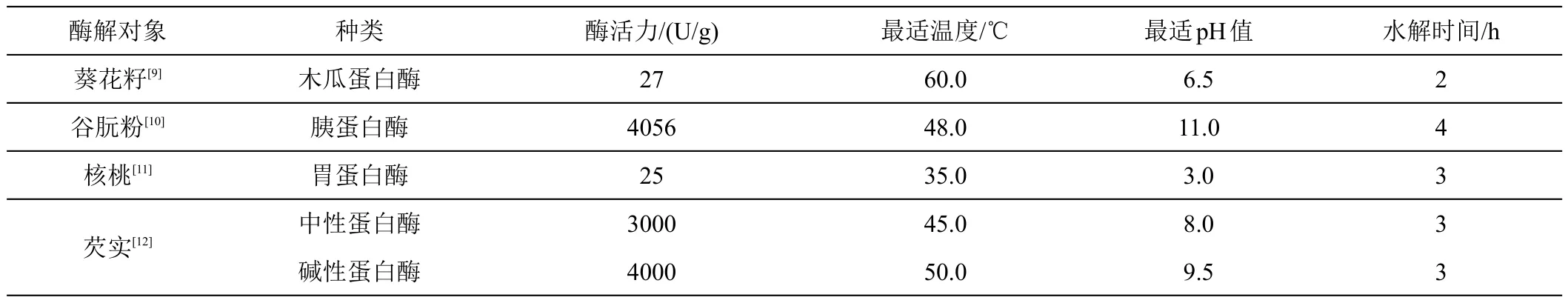

目前,酶解法广泛应用植物蛋白多肽的制备,是最热门的多肽水解方法,但酶解法所用酶的专一性极其重要,因为它可以影响肽的数量、大小、氨基酸组成以及氨基酸序列,进而影响水解产物的功能特性。因此,酶的选择是活性肽生产过程中的关键因素。例如通过胰蛋白酶酶解可得到降血压肽和矿质元素结合肽;利用胃蛋白酶水解燕麦麸蛋白,可获得抗氧化能力强的多肽[7];此外,用脯氨酰内肽酶和其他产生含脯氨酸肽的蛋白酶水解蛋白质有助于产生抗高血压肽[8]。目前比较常用的蛋白酶主要有,木瓜蛋白酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶、中性蛋白酶和碱性蛋白酶等(表2)。

表2 常用蛋白酶最适反应条件

2 多肽分离纯化

2.1 膜分离技术

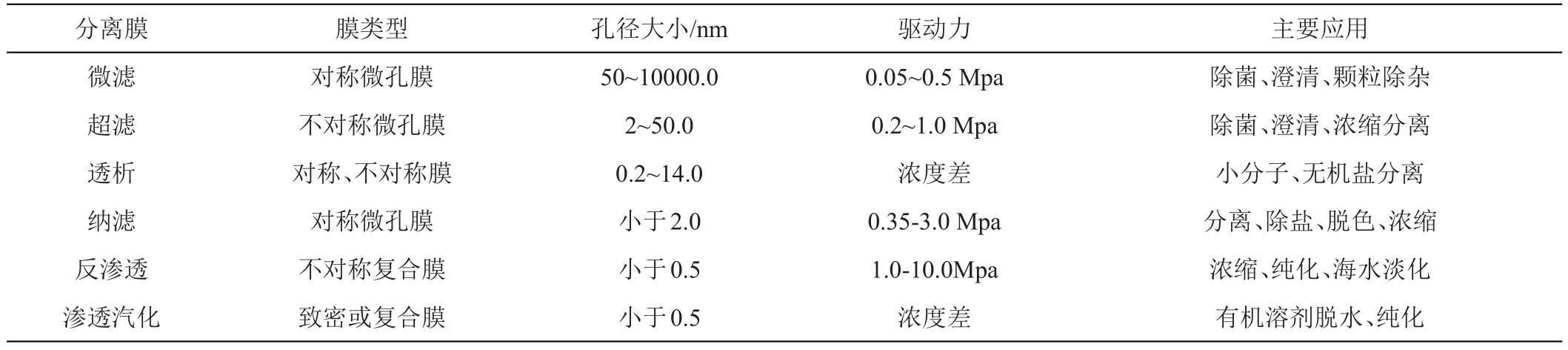

膜分离(Membrane separation),指利用膜的选择透过性,以膜两侧能量差作为推动力,根据孔径大小允许某些组分透过而保留混合物中比孔径大的其它组分,从而达到分离、纯化或浓缩的效果。膜分离技术起始于20世纪30年代的微孔过滤(Microfiltration,MF),经过多年不断发展,随后透析(Dialysis,DS)、电透析(Electrodialysis,ED)、反渗透(Reverse osmosis,RO)、超滤(Ultrafiltration,UF)、纳滤(Nanofiltration,NF)、渗透汽化(Pervaporation,PV)和电去离子技术(Electrodeionization,EDI)等成功应用(表3)。按孔径大小分,有微滤膜、超滤膜、反渗透膜和纳滤膜;按膜结构差异,可分为对称性膜、不对称膜和复合膜等;按材料分,包括合成有机膜、无机膜。

表3 膜分离比较

目前,超滤(UF)较为适合植物功能多肽的分离、浓缩,且由于超滤技术操作简单、环保、对仪器要求不高,且超滤过程中不会因发生相变而导致多肽失活,故应用较为广泛。如采用超滤技术对银杏多肽混合液进行处理,得到了6个组分:大于100 kDa、50k~100 kDa、30k~50 kDa、10k~30 kDa、3k~10 kDa和小于3 kDa[13]。

2.2 色谱分离技术

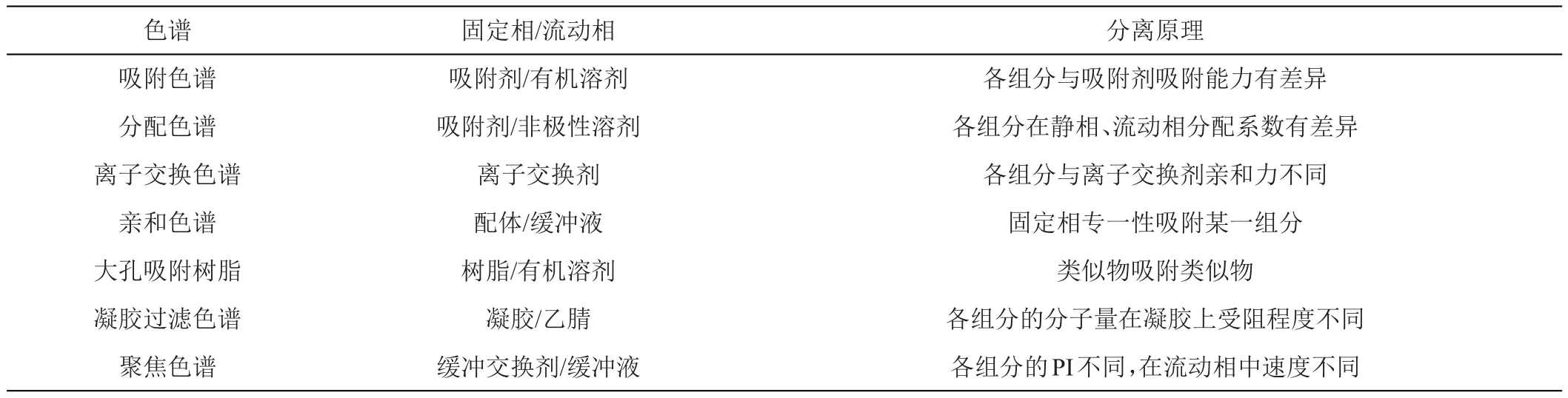

色谱分离(Chromatographic separation),又称层析分离或色层分离,是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法。其原理是利用被分离组分在固定相和流动相中具有不同分配系数或吸附力等差异,当两相作相对运动时,被分离组分在两相间进行反复多次的分配,从而达到分离的效果。目前,色谱有多种,按固定相类型和分离原理不同,可分为吸附色谱(Adsorption Chromatography)、分配色谱(Partition Chromatography)、离子交换色谱(Ion Chromatography)、亲和色谱(Affinity Chromatography)、大孔吸附树脂、凝胶过滤色谱(Size Exclusion Chromatography)和聚焦色谱(Focusing Chromatography)等;按操作形式,可分为纸平面色谱、薄层色谱、纸色谱、柱色谱;按流动相状态,可分为液相色谱、气相色谱和超临界色谱等。各种色谱各具特点(表4),其中常用的有高效液相色谱法(HPLC),由于分离效果好、速度快、回收率高等特点,已广泛应用于医学、工业、农学和化学等学科领域中[14],如利用液质联用对胡萝卜籽蛋白酶解液进行分析,成功分离到两个抗氧化多肽,Lys-Asp-Asn-Phe-Leu-Phe(KDNFLF)和 LeuPhe(LF)[15]。类似地,利用反相高效液相色谱、凝胶过滤色谱同样可以分别高效分离出米糠蛋白水解物和大豆多肽混合物[16-17]。

表4 色谱分离技术比较

3 多肽序列鉴定

多肽序列鉴定即肽序列的检测,根据测序原理可分N末端测序法(Edman降解法)、C末端酶解法和C末端化学降解法等;根据激发光差异可分质谱法(MS)、核磁共振法(NMR)、红外光谱法(IS)、紫外光谱法(US)和圆二色谱法(CDS)。Edman降解法是蛋白质一级结构传统方法,测序速度慢,所需样品量较多,对样品纯度的要求很高,而且容易出现识别错误,也无法对N末端受保护的肽链进行测定;C末端化学降解测序法由于难以找到理想的化学探针,所以其发展缓慢[18]。质谱技术是多肽鉴定广泛应用的主流技术,该方法由Klaus Biemann教授等人开创,采用质谱法可以快速、准确的测定蛋白质和多肽的序列,且灵敏度高[19],常用于小分子肽鉴定分析[20],包括基质辅助激光解析电离/飞行时间质谱(MALDI/TOF-MS或MALDI-TOF/TOF-MS/MS),而四极杆/飞行时间质谱(Q/TOF-MS)和离子阱或轨道阱质谱的使用较少[21],但仅靠质谱技术仍然无法区分样品氨基酸的异构体[22],可利用ESI-IPMS技术,结合肽电热水解,识别D-/L-氨基酸对映体和异构体,并可减少数据库比对搜索工作[23]。

4 多肽功能

4.1 抗氧化

有氧生物,在呼吸代谢过程和外界环境胁迫后容易产生自由基,伤害细胞。在正常情况下,抗氧化防御系统可以通过酶系统(SOD酶、GSH-Px酶、CAT酶、POD酶等)和非酶系统(Vc、类黄酮、花青素等)清除自由基。然而,在某些情况下,内源性防御系统(酶或非酶系统)无法清除自由基,需要通过外源提供抗氧化剂消除自由基的潜在伤害,而安全无毒、高效、营养的抗氧化肽成为了关注的焦点[24]。研究表明,从芝麻粕和绿豆中获得的抗氧化肽,在浓度分别为14.41 mg/mL和5 mg/mL时,其DPPH清除率分别为87.622%和91.58%[25-26],而从黑小麦麸皮中提取的多肽总抗氧化活性为8.47 μmol/g,具有较好的抗氧化能力[27]。

抗氧化肽的作用机制主要包括:(1)直接清除活性氧自由基;(2)螯合金属离子;(3)抑制脂质过氧化反应;(4)激活身体的抗氧化防御系统。研究表明,抗氧化肽的活性受氨基酸组成、序列和分子量的影响[28],其中疏水性氨基酸残基可以提高抗氧化肽在脂质相中的溶解度,促进其和自由基之间的相互作用,从而使自由基失活,或通过暴露肽的更多活性位点,从而抑制脂质的链式反应,降低脂质过氧化程度[29];芳香族氨基酸侧链上咪唑基团可以参与氢供应和电子转移,具有很强螯合金属离子、清除羟基自由基和抑制脂质过氧化能力[30];含硫氨基酸Cys侧链的巯基可以通过提供氢原子来清除自由基[31]。大量研究表明,分子量的大小也会显著影响多肽的抗氧化活性,小肽容易通过肠上皮细胞并被身体吸收,具有更高的抗氧化活性[32]。

4.2 抗高血压

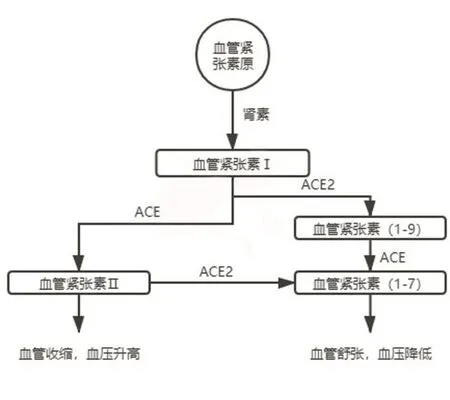

在人体高血压的生理机制中[40](图1),血管紧张素转换酶(ACE)是参与肾素-血管紧张素系统(RAS)的主要酶[33],ACE将血管紧张素Ⅰ(AngⅠ)转化为具有强力收缩血管和升压能力的血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)[34],来升高血压;而多肽可以抑制肾素或ACE的活性,进而降低血压[35]。许多研究表明植物源活性多肽可以降低自发性高血压[36],它不仅可以通过增加一氧化氮的产生,舒缓血管平滑肌,达到降血压的作用[37],也可以通过阻断血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)与其受体结合,并促进缓激肽介导的血管舒张,从而达到降低血压的效果[38],也可避免人工合成的抗高血压药物所引起的头晕、味觉障碍、头痛和血管性水肿等副作用[39]。

图1 肾素-血管紧张素系统(RAS)

4.3 免疫调节

免疫系统是一个由细胞、组织和器官组成的网络,分为先天免疫和获得性免疫。先天免疫,又称自然免疫或天然免疫,是非特异性的,其中巨噬细胞和中性粒细胞在吞噬作用中起着重要作用[41];获得性免疫,对存在潜在危险的外来抗原具有高度特异性。获得性免疫分为两种类型,即细胞免疫和抗体免疫(体液免疫),T淋巴细胞(T细胞)和B淋巴细胞(B细胞)在细胞免疫中起着重要作用;在抗体免疫中,B细胞与特定抗原结形成抗体,再与入侵的病原体结合,由巨噬细胞吞噬破坏[41]。

目前,由于人工合成的免疫调节药物的具有毒副作用和成本高等缺点,其应用推广比较缓慢,因而植物源免疫调节肽成为研究热点[42],并得到了广泛应用,如水解大豆蛋白能促进小鼠脾淋巴细胞的增殖;水解黄色豌豆种子蛋白可显著提高腹腔巨噬细胞的吞噬活性[43]。

研究发现,植物源免疫调节肽通过与免疫细胞表面的受体直接结合而介导,诱导或调节细胞因子和抗体的产生,刺激淋巴细胞增殖,增强巨噬细胞的吞噬能力,或增强自然杀伤细胞的活性,提高机体抵抗病原体的防御能力[44],其作用方式与免疫调节肽的氨基酸组成、序列、电荷和疏水性有关[45],疏水性氨基酸、带负电荷氨基酸和芳香族氨基酸,可提高肽的免疫调节活性[46],分子量小、带正电荷多的免疫调节肽能更好的刺激淋巴细胞增殖[47]。

4.4 其他功能

自然界中的植物源功能活性多肽形式多样、来源丰富,除上述3种功能活性肽外,还具有抑菌、抗糖尿病、降胆固醇等功能(表5)。

表5 常见植物功能活性肽

5 展望

近年来,在国家大健康战略的引领下,多肽产业的发展迅速,植物源功能活性多肽的研究和产业化应用得到迅速推广。然而,植物源活性多肽的产业化应用仍然面临诸多挑战。

(1)多肽制备、提取工艺有待优化。植物源功能活性多肽是由蛋白质水解分离提取获得,主要有酸水解和酶解两种方式。酸水解工艺简单,成本低,但氨基酸受损多、水解程序不易控制;酶解条件温和,易控制,但蛋白酶解位点广泛,酶解后产物不稳定,需要通过多维分离制备,且在多维系统中流动相不相容,从而提高了分离成本[59]。常规的分离以膜分离为主,超滤技术主要用于多肽混合物的分级处理,根据分子量不同将其分为不同的组分,属于初步分离;色谱法应用十分广泛,占分离工艺的70%以上,在色谱柱分离中,当肽与流动相和固定相相互作用时,可能会引起肽的构象变化[60]。可见,开发稳定的制备、提取专用酶或进一步优化多维分离制备工艺是今后植物源多肽的重要研究领域。

(2)多肽标准体系亟待完善。2003年以来,国内有关部门在多肽制备、分离和产品检测等领域制定了相关标准16项(表1),包括6项国家标准、8项行业标准和4项企业标准,为多肽产业的健康发展提供有利的支撑。然而,随着植物源多肽产业的迅速发展,多肽的种类、组成和功能多种多样,而当前多肽产品的生产、质量以及术语定义缺乏标准,需要尽快制定完成,以满足国家多肽健康产业的发展,也是贯彻落实我国《国家标准化发展纲要》的需要。

总之,植物源功能活性肽资源十分丰富,其发展前景广阔,是今后“大食物观”和“大健康产业”研究和开发的热点。