丛枝菌根真菌在药用植物上的应用研究进展

2022-06-01陈芳玲樊娅萍贺苗苗王倡宪

陈芳玲,樊娅萍,贺苗苗,王倡宪

(黑龙江大学现代农业与生态环境学院/农业资源与环境安全重点实验室,哈尔滨 150080)

0 引言

丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza,AM)是一种内生菌根,其中,作为菌根的主要成员之一,丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)广泛分布于农业生态系统中,是一类专性活体营养真菌,AMF能侵染90%的维管植物根系,形成具有双膜结构(丛枝膜与丛枝前体质膜)的菌根共生体,共生体建成后,宿主植物将脂质与光合作用产生的碳水化合物转运给AMF,用以维持AMF的代谢。互惠型AMF则通过“菌根方式”在改善寄主营养水平、促进寄主生长与提高寄主抗逆性等方面发挥着积极作用[1-5]。

中国中医药博大精深,发展历史悠久,尤其是近年来,随着青蒿素的发现,中医中药倍受人们的关注与青睐。药用植物作为中药材的主要来源,人工种植优质中药材对中医药产业可持续发展至关重要,但是,随着中医药产业的快速发展,加之经济利益的驱动,药用植物种植过程中产生的连作障碍,土壤生态环境恶化、病虫害加剧、肥料农药过量使用等问题层出不穷[6]。

近年来,随着中药材生态种植理论的提出,AMF与药用植物共生效应的研究越来越受到人们的重视,研究领域也在不断扩大,尤其是互惠型菌根共生体形成后,AMF对药用植物的养分吸收、生长发育、活性物质合成与积累及抗逆性等方面均表现出了诸多有益作用[7]。但是,AMF的作用会因寄主种类、AMF种类、寄主与AMF的皆容性及共生环境等因素的影响而异。因此,相关研究结果的归纳与总结对于精准利用农业生态系统中丰富的AMF资源具有重要的借鉴与参考意义。

1 中国药用植物资源现状

1.1 药用植物资源概况

中国中药资源极为丰富,资源主要有地域性、人文性、可变性、多样性等特点,中国药用植物资源划分为9个区:东北区(药用植物类约1700种,野生资源蕴藏量丰富)、华北区(药用植物类约1500种,野生资源和栽培药用植物较为丰富)、华东区(药用植物类约2500种,有一批著名的道地药材,如浙八味)、西南区(药用植物约4500种,有众多的道地药材,如川产道地药材、云南产道地药材、贵州产道地药材等)、华南区(药用植物约3500种,多道地南药)、内蒙古区(药用植物1000余种,绝大部分为草本植物)、西北区(药用植物类近2000种,不少种类蕴藏量大,且本区民族药中维药历史悠久,资源丰富)、青藏区(药用植物类约1100种,多高山名贵药材)和海洋区(药用植物多为海藻类,约100种,是开发潜力极大的巨大药库)[8]。在中国《2017中药资源普查年度报告》中共收集了包括药用植物,药用动物与药用矿物共计1.3万多种野生药用资源和736种栽培药材[9]。

1.1.1 野生药用植物资源现状 野生药用植物往往因其独特的生境而弥足珍贵,但是,由于缺乏保护意识和可持续开发规划,人类长期对环境破坏与资源过度开发导致了野生药用植物资源日益减少,主要体现在资源质量、种类及蕴藏量3个方面[10]。据统计,在中国500多种常用药材中,每年有20%的药材缺口,占药材市场80%的野生药材短缺现象尤为明显[11]。有调查发现,野生人参、冬虫夏草等名贵药材蕴藏量显著降低,野生广布的甘草、肉苁蓉等趋于濒临消失[12]。与此同时,结合全国第四次中药资源普查的数据可知,云南、贵州、广西等地野生药用植物资源较为丰富,全国不断有新物种发现,截止2017年8月,共累计发现新物种40余种[13]。

1.1.2 栽培药用植物资源现状 近年来,随着市场对中药材需求量的不断增加,同时伴随着科技的进步,使得药用植物栽培与生产技术也得到快速发展,目前,大多地道药材已变成栽培品种,中国第四次中药资源普查的结果显示,山西省,云南、广西、甘肃是栽培药材品种最多的省份,湖南、湖北、河南、河北等地也有不少栽培品种。

2 AMF在药用植物上的应用概况

2.1 AMF对药用植物养分吸收与生长的影响

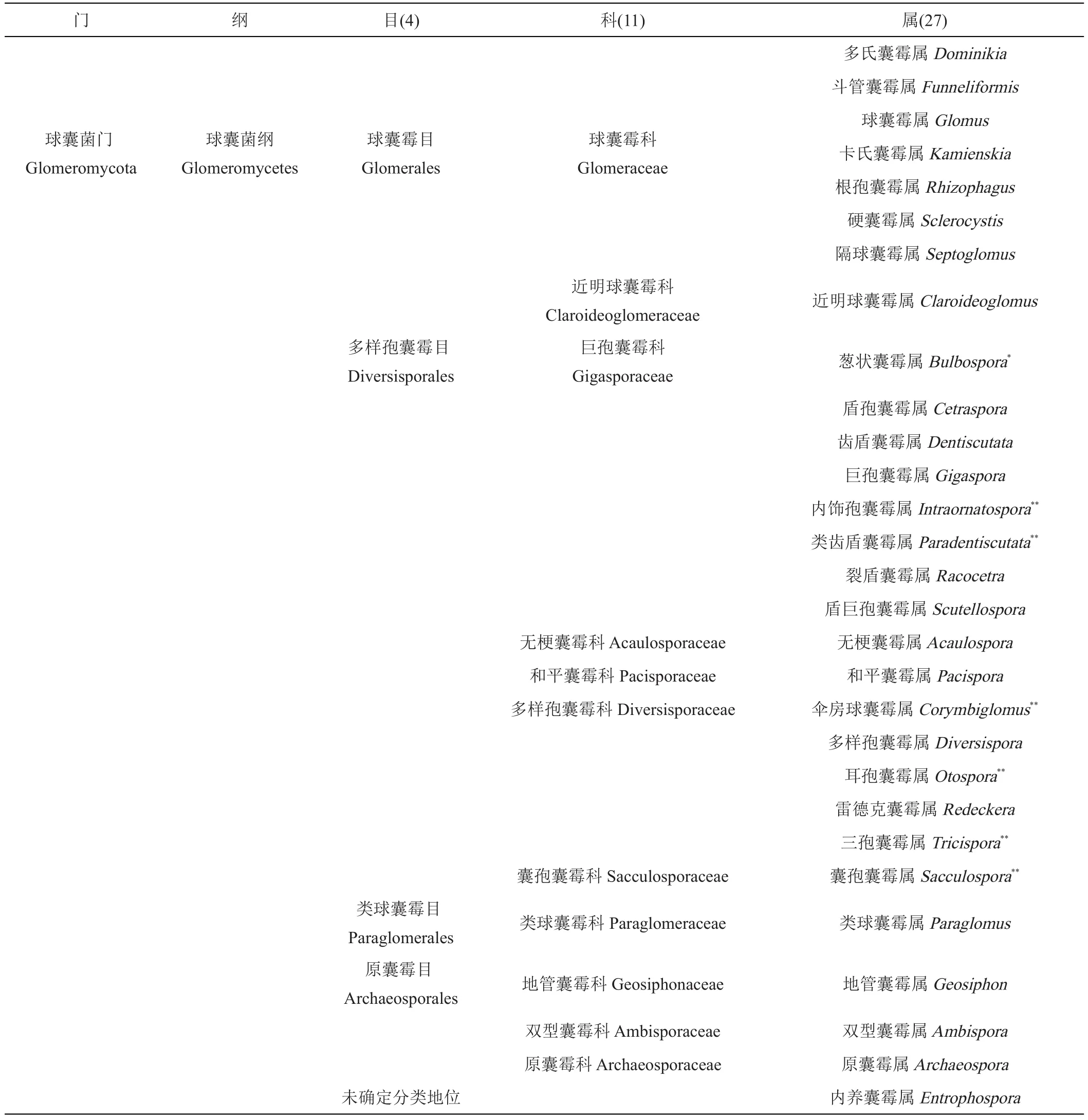

AMF隶属于球囊菌门(Glomeromycota),共包含1纲4目11科27属约300种(表1)[14]。已有研究证实,AMF可与多种药用植物建成菌根共生体[15-22],且AMF对药用植物具有选择侵染的特性[23-25]。适宜的AMF对植物营养水平的改善与生长都具有一定的促进作用[7]。AMF对植物营养水平的改善依赖于其对矿质养分的活化,研究表明,AMF活化矿质养分主要通过庞大的菌丝网络与菌根际微环境的改变实现。首先,存在于土壤中的菌丝可集结为菌丝网络。形态上,菌丝的平均直径为2~20 μm,比根系小两个数量级,这样菌丝便可以在土壤孔隙中自由穿梭,并借助菌丝网络庞大的生物量和表面积即可扩大根系吸收养分的范围[26]。其次,菌根共生体建成后,根际微环境的改变会促进养分的溶解与有效化。菌根际微环境的改变主要包括土壤酶活性尤其是磷酸酶活性的提高,小分子有机酸(如柠檬酸、莽草酸、草酸、延胡索酸等)的释放、pH值降低及低分子量螯合剂的分泌等。在姜黄上的研究证实,菌根际土壤在接种AMF90天和150天后,土壤酸性磷酸酶活性分别提高到18.11~21.19 μg/(g·h)和18.33~21.39 μg/(g·h),土壤有机磷经磷酸酶的水解而活化,有效磷含量随之增加[27]。另在洋葱(Allium cepa)上的研究发现,洋葱接种Gigaspora margarita与Glomus etunicatum后,根系柠檬酸分泌量显著增加,柠檬酸将磷酸盐中的金属离子螯合,磷被释放进入根际,根际磷的活化有利于植物对磷的吸收[28];有分析认为,菌丝利用NH4+时会分泌H+,致使土壤pH值降低,进而使土壤中难溶性磷得到溶解活化[29]。

表1 菌物界球囊菌门丛枝菌根真菌最新分类系统

2.2 AMF对药用植物活性物质合成的影响

药用植物中的活性成分不仅是其发挥功效的物质基础,也是衡量其品质的重要指标,药用植物的活性成分具有不同的性质与结构,多为植物次生代谢产物,主要 包 括 :酚 类 (phenolics)、萜 类 (terpenes)、甾 体 类(steroids)、生物碱(alkaloids)以及黄酮类化合物(flavonoids)等[30]。不同的次生代谢产物因相关的调控酶及基因差异表达的结果,造成药用植物的不同器官与组织中活性物质合成或积累的差异[31]。已有研究证实,AMF与寄主根系建成菌根共生体过程中,寄主的内源激素与次生代谢均会受到影响,表现为AMF侵入寄主根系时,寄主体内萜类物质,酚类物质与含氮化合物(以生物碱为主)含量的变化[32-33]。提取自黄花蒿(Artemisia annuaL.)叶片的青蒿素为含过氧桥结构的倍半萜内酯,是防治疟疾的活性成分,有研究表明,接种Glomus macrocarpum可提高黄花蒿地上部青蒿素含量,接种Glomus fasciculatum则有益于地上部精油含量的提高,且精油含量与植株磷含量呈正相关[34]。类似的研究也证实,接种Glomus mosseae不仅显著提高了黄花蒿叶片中青蒿素含量,而且在菌根化处理的黄花蒿中检出了蒎烯、喇叭茶醇、藿香烷和亚麻酸组分[35]。腺毛作为合成、储存与释放次生代谢产物的细胞工厂,是包括菊科等药用植物在内的活性成分的主要载体[36-37]。有研究证实,对6月龄甜叶菊(Stevia rebaudiana)插条接种R.irregularis,该AMF不仅可显著促进甜叶菊的生长,而且二者共生期间与腺毛发育相关的基因TTG1表达增强,腺毛处黄酮与总酚荧光信号增强[38]。同样,在菊科多年生草本药用植物茅苍术[Atractylodes lancea(Thunb.)DC.]上的研究发现,分别接种Glomus tortuosum和Glomus mosseae可显著促进茅苍术组培苗根中茅术醇与β-桉叶油醇的积累,而茅术醇与β-桉叶油醇是茅苍术根茎中挥发油的两种主要药效成分[39-41]。此外,AMF还是影响滇重楼[Paris polyphylla Sm.var.yunnanensis(Fr.)H.M.]活性成分含量的重要因素[42-43]。有研究表明,AMF与滇重楼存在共生选择特性,由此造成滇重楼根茎中甾体皂苷含量的差异,并据此筛选出了适宜大田栽培条件下的两种优良AMF:近明球囊霉(Claroideoglomus claroideum)和瑚状盾巨囊霉(Racocetra coralloidea)[44]。AMF对药用植物活性物质的影响不只限于草本植物,另有研究证实,AMF与珙桐科乔木—喜树(Camptotheca acuminate)也可建成共生关系,且共生体的建成对喜树中的抗癌活性物质喜树碱的积累也有所影响,相关研究表明,在AMF与喜树根系形成菌根的区域喜树碱显著积累[45];与单独接种AMF相比,混合接种尤其是功能差异较大的AMF组合对于大田条件下菌根效应的发挥更为有利[46]。将30天苗龄的黄花蒿进行移苗处理,与此同时分别单独接种Glomus mosseae,Glomus aggregatum、Glomus fasciculatum、Glomus intraradices或将2种固氮菌Bacillus subtilis和Stenotrophomonas spp.与AMF混合接种,结果发现,Glomus mosseae与B.subtilis有很好的皆容性,且混合接种可提高叶片青蒿素产量[47]。在嘉兰(Gloriosa superba L.)外植体上的研究也证实,对7周龄的嘉兰外植体于驯化阶段混合接种Glomus mosseae与Acaulospora laevis后,不但可提高组培苗的成活率,而且能显著提高块茎中的秋水仙碱含量[48]。此外,以木香为寄主,播种时接种Gigasporineae家族的混合菌种,发现根中木香烃内酯、去氢木香内酯化合物显著积累,极大地改善了木香的入药品质[49,24]。有研究认为,植物体内次生代谢物的合成受其体内C与营养元素间(N、P为主)的比例调控[50-51]。而植物体内的C与营养元素尤其是磷营养间的关系是菌根互惠关系的直接体现,即寄主将光合产物的5%~20%运输至AMF,用于维持AMF的代谢,同时,AMF则借助庞大的菌丝网络将介质中的磷转运给寄主,共生体双方C与磷营养的互作进而间接影响了寄主的氮营养水平[52-53]。

2.3 AMF对药用植物抗病性的影响

目前,中国600多种常用中药材中约有一半以上已经实现了人工种养,随着药用植物集约化种植面积的大幅增加,预计到2020年中国中药材种植面积将超过440万hm2[54]。与此同时,药用植物的连作现象也是一个不容忽视的现实问题,据统计,约70%的块根类药用植物都存在不同程度的连作障碍[55-56]。连作后,土壤环境恶化,病原滋生,严重影响了药用植物的生长与品质。AMF作为一种生物农药,可通过多种机制防治植物病虫害,并显示出极大的开发潜力[57-58]。在人参内生真菌研究中,从人参中分离得到86株内生真菌中,其中有10株对病原菌具有拮抗作用,另外,其中有3株具有较强的广谱抑菌活性,对人参根腐病、灰霉病、锈病病菌的抑菌率均达到60%[59]。在罗勒(Ocimum basilicum L.)上联合接种 Bacillus species、Trichoderma harzanium和Glomus aggregatum可提高精油含量,并可有效防治根结线虫[60]。尽管利用AMF防控药用植物病虫害的研究相对较少,但是结合AMF对药用植物生长及次生代谢物合成的促进作用,利用AMF资源防控病虫害将大有可为。

3 问题及展望

中医是中国的传统产业,也是中国的文化瑰宝,药用植物作为这一传统产业的重要支撑,有着广阔的发展前景,结合近年来AMF在药用植物上研究工作的不断深入与拓展,还有以下几方面的研究内容有待探索。

(1)目前,在探究AMF与药用植物的共生效应时,所选药用植物种类有限,且主要集中于市场价值较高的种类,如珍贵药材中的人参与何首乌等,普通药材中的三七与黄花蒿等,依然有很多有潜力的药用植物(如具抗肿瘤活性的龙胆科多年生草本植物等)与AMF间的共生关系是未知的,因此,在菌根共生体组合中,可供筛选的寄主资源丰富,而相关领域的研究是AMF在药用植物栽培中合理应用的前提。

(2)AMF是土壤生物区系的重要组成部分,作为土壤主要的微生物类群之一,其与土壤其他微生物间存在着不同程度的拮抗与协同作用,结合寄主对不同微生物类群的响应差异,可将AMF与其他有益微生物组合利用,探究多种微生物协作对寄主的影响,为土壤中微生物资源的有效利用提供依据。

(3)药用植物连作是中药材栽培中普遍存在的现象,与长年连作的普通作物不同,药用植物自身含有较高的抗菌活性物质,其与AMF形成共生体后,因活性物质含量的变化使土壤环境尤其是根际微环境发生改变。目前的研究大多忽略了土壤环境,而将寄主的响应作为研究的重点,但是土壤环境却与药材产量与品质息息相关,因此,AMF与药用植物共生后,研究土壤环境的变化将有助于药用植物产量与品质的提升。

综上所述,随着相关研究的不断深入及现代分子生物技术、材料和信息技术的迅猛发展,AMF在药用植物栽培中的应用潜力将得以充分挖掘,为中国未来中药材产业化发展过程中生物肥料或生物农药的开发与利用奠定坚实的理论基础。