永恒之火

2022-05-31吴欣

吴欣

关键词:圣火庙;琐罗亚斯德教;中亚考古;古波斯帝国

琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)是人类历史上最早的一神教,汉文史料称之为“祆教”,取“天”的音,因其在宗教活动中多使用火,也被称为“火祆教”或“拜火教”,其至高神为阿胡拉·马兹达(Ahura Mazdā)。学者们通常认为琐罗亚斯德教起源于伊朗和中亚,滥觞于公元前1千纪初甚至早至公元前2千纪晚期,在阿赫美尼德波斯帝国时期(Achaemenid Empire,约前559—前330)被波斯王室采纳,在帕提亚帝国时代(Parthian Empire,前247—公元224)发扬壮大,并在萨珊波斯帝国时期(Sassanid Empire,224—651)被正统化并成为国教。截止目前,学术界对中古时期琐罗亚斯德教的研究相对丰富,但对该宗教的早期历史仍然缺乏基础性认识,其中包括圣火庙的起源问题。神庙作为宗教生活的中心,是宗教在社会或制度层面的物质表现;1圣火庙是琐罗亚斯德教目前唯一规范的神庙形式,2它的创建意味着琐罗亚斯德教作为一个完整的宗教机构而不仅仅是一种信仰而存在了,因而它的起源问题对研究该宗教的历史具有特别重要的意义。但由于缺乏相关的文献和尤其是实物资料,学界对圣火庙何时何地出现的问题一直争论不休。值得庆幸的是,在过去的二、三十年间,在中亚发现了多处可能与早期琐罗亚斯德信仰相关的遗迹和遗存,随着这些新出土的材料陆续公布,学术界对琐罗亚斯德早期历史的研究也日益深化,关于圣火庙起源问题的争论也日渐激烈。本文意在对近些年出土的零散、琐碎的材料进行一个系统梳理,并在此基础上探讨圣火庙的起源问题。

一、琐罗亚斯德教圣火庙初建及其地域分布

“圣火庙”,或称“火庙”(āta?kada,或曰“House of Fire”,意为“有火的房子”),是一个琐罗亚斯德教术语,是琐罗亚斯德教举行宗教活动的场所,里面供奉有燃烧不息的圣火。1圣火庙是琐罗亚斯德教作为一种宗教制度存在的最直接的物化表现。琐罗亚斯德教神庙分为两种,一种供有神祇的形象,称为偶像祠/庙(Image Shrine/Temple);另一种则只供奉圣火,无偶像,称为圣火庙(Fire Temple)。圣火庙是琐罗亚斯德教所特有的,是教徒们进行宗教活动的核心场所,也是该宗教的重要标志。关于圣火庙的创建时代,大多数学者都接受了著名琐罗亚斯德教研究专家、法国学者博伊斯(Mary Boyce)的理论,即圣火庙最早出现在阿赫美尼德波斯帝国晚期,即前4世纪左右;它的初建是在古波斯国王的推动下完成的,其早期传播在很大程度上是依靠阿赫美尼德帝国强大的管理网络帮助实现的。2但近些年来,随着对中亚地区一系列的宗教或祭祀性建筑的发掘和相关材料发表,关于圣火庙起源的问题再次成为学者们讨论的一个热点,博伊斯的观点也遭到了越来越多的挑战。3本文作者基于长期对古波斯帝国历史的研究和在中亚进行发掘的成果(包括对一座早期圣火庙的发掘),提出圣火庙很可能最早起源于中亚而非伊朗,在阿赫美尼德波斯帝国的中晚期(即前5世纪至前4世纪)已经存在,其创建有可能早至公元前1千纪前半期。

要讨论圣火庙的起源,必须要先梳理目前已知的圣火庙材料的年代和地域分布特点。首先,在地域分布上,已知的琐罗亚斯德教圣火庙大部分位于伊朗境内。在中亚——除了最近新发现的5处地点外——也有两座已知的圣火庙,分别位于巴克特里亚南部(Southern Bactria,今阿富汗北部)的苏尔赫·科塔尔(Surkh Kotal)和粟特的片治肯特遗址(Panjikent,塔吉克斯坦西部),其余均为偶像祠。4其次,在年代上,除个别的可能追溯到帕提亚晚期,已知的、确定无疑的圣火庙主要属于萨珊波斯时期或之后。另外,从文化渊源上看,位于伊朗的圣火庙当然屬于萨珊文化的范畴,而上文提到的中亚的两座圣火庙也显示出它们与萨珊文化具有明显的渊源关系。5而在中亚新近发现的5处神庙遗址中,位于土库曼斯坦南部的麦勒·海拉姆遗址(Mele Hairam)被公认为是一处圣火庙,始建于帕提亚晚期,沿用至萨珊时代早期。6该神庙坐落在土库曼斯坦和伊朗交界处,尽管位于土库曼斯坦境内,但因该地区在当时属于萨珊波斯的直接统治区内,出土的遗物也显示了明显的伊朗文化的特点,因而也可以看作是伊朗体系的琐罗亚斯德圣火庙。基于上述这种地域和时间分布以及文化渊源,很多学者认为,圣火庙起源于伊朗,滥觞于帕提亚晚期至萨珊波斯时期,其建筑形态来源于萨珊波斯时期的王室建筑。

依据文献的记载,早期的伊朗人进行祭祀崇拜活动时并不使用神庙,也不供奉偶像。依照古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)的记载,波斯人的传统是在山顶上祭祀他们的至上神(阿胡拉·马兹达,被希腊人称为宙斯)和日、月、土、火、水、风:

波斯人所遵守的风俗习惯,我所知道的是这样。他们不供养神像,不修建神殿,不设立祭坛,他们认为搞这些名堂的人是愚蠢的。我想这是由于他们和希腊人不同,他们不相信神和人是一样的。然而他们的习惯是到最高的山峰上去,在那里向宙斯奉献牺牲,因为他们是把整个穹苍称为宙斯的。他们同样地向太阳和月亮,向大地、向火、向水、向风奉献牺牲。这是他们从古来就向之奉献牺牲的仅有的一些神。

依照古代文献,在古波斯国王阿尔塔薛西斯二世(Artaxerxes II,约前404—前359年在位)统治时期,波斯人开始崇拜偶像。塞琉古时期的巴比伦祭司兼作家贝罗索斯(Berossus/Berossos,约前3世纪)在其著作《巴比伦史》(Babyloniaka,5.2)中提到:

(波斯人、米底人和穆护)不相信木质或石质的神像,而是像哲学家一样相信火和水。但后来,多年以后,他们开始崇拜人形雕像……阿尔塔薛西斯,大流士的儿子,奥克斯的儿子,引介了这种做法。他是第一个在巴比伦建立阿佛洛狄忒·阿纳蒂斯形象的人,并要求苏萨人、埃克巴塔纳人、波斯人和巴克特里亚人以及来自大马士革和萨迪斯的人朝拜它。

基于这些文献,博伊斯认为,在引入圣火庙之前,古伊朗人在天然的山丘或人工建成的露天高台(或平台)上举行祭祀,古波斯国王阿尔塔薛西斯二世首先在巴比伦城为象征水与丰饶的女神安娜希塔(Anāhitā)——即引文中的阿佛洛狄忒·阿纳蒂斯(Aphrodite Anaitis)——立了雕像,并发布政令,要求包括苏萨(Susa,今伊朗西南部)、埃克巴塔纳(Ecbatana,今伊朗西北部)、帕尔萨(Parsa,波斯波利斯附近)、巴克特拉(Bactra,巴克特里亚旧都,今阿富汗北部)、大马士革(Damascus,今叙利亚南部)和萨迪斯(Sardis,今土耳其西部)等帝国境内很多重要的城市为该女神立像崇拜。伴随着偶像崇拜的引入也出现了偶像祠,为了对抗这一现象,琐罗亚斯德的教徒们引入了圣火庙,而在神庙中祭拜火的这一做法可能起源于早期对灶火的敬奉。依据博伊斯的观点,从公元前4世纪开始,在阿赫美尼德帝国统治的最后几十年里,波斯国王依靠中央集权的体制自上而下推行了偶像祠和圣火庙。4但是,最近发表的来自古波斯帝国首都波斯波利斯的印章图像则显示,早在大流士(Darius,前522—前486年在位)时代,波斯腹地就存在着大量对神祇形象的刻画,而且很多崇拜活动都是在某种特定的建筑前面进行的,因而希罗多德关于波斯人缺乏神灵形象和神庙这样的说法完全是错误的。5相应地,博伊斯关于偶像祠的推论也是不成立的。

在圣火庙的起源问题上,博伊斯的观点也遭到了质疑乃至批评。一方面,学者们普遍认同她对于早期琐罗亚斯德教徒使用露天高台(或平台)祭祀这一点,但另一方面,在圣火庙出现的时间、原因、传播方式等问题上,她的观点则遭到了越来越多的挑战。申卡(Michael Shenkar)对伊朗和中亚(文献中也称“东伊朗”)的神庙建筑进行了系统的梳理,指出在泛伊朗世界里,神庙建筑在东部地区(中亚)的出现时间,总体上早于西部地区(伊朗本土)。目前已知的绝大多数阿赫美尼德时期的神庙建筑都位于中亚地区而非伊朗本土。同时,申卡也强调,这些建筑遗迹中都发现有明显的在祭祀中使用火的痕迹,但它们并不一定与琐罗亚斯德教有关,因为在许多文化中,火都被看作沟通人与神之间的媒介而在祭祀活动中使用。1法国学者葛勒耐(Frantz Grenet)和瑞士学者拉宾(Claude Rapin)等依托中亚新发现的考古材料,推测琐罗亚斯德教圣火庙很可能起源于阿赫美尼德时期之前或阿赫美尼德早期的中亚,自东向西传入伊朗;而偶像祠则可能是从美索不达米亚借鉴而来。2研究伊朗的学者们也意识到了希罗多德的记载是有问题的,美国学者卡耐帕(Matthew Canepa)就指出在阿赫美尼德时期,尽管神庙在古波斯帝国时期伊朗本土的宗教景观中不占特别重要的地位,但无论是在帝国核心所处的波斯腹地还是帝国的行省,都确实存在着神庙和其它诸多的宗教性建筑。3同时,学者们也认为,伊朗的琐罗亚斯德教圣火庙有着独立的本土传统,与中亚的神庙建筑并无关联。4但问题是,伊朗本土到目前为止发现的琐罗亚斯德教圣火庙在年代上都远远晚于古波斯帝国时期,而中亚则发现了更早的关于圣火庙的证据,因此,对琐罗亚斯德教圣火庙的起源问题的相关探讨必须从中亚的材料入手。

二、圣火庙具备的基本要素

要考察圣火庙究竟起源于伊朗还是中亚,就需要对已知的最早的圣火庙进行溯源,但因其很可能存在着一个发展和演化的过程,最早的圣火庙和后来的形制已经确立的圣火庙在建筑式样上不一定相同,要认定一处建筑遗迹是否属于早期圣火庙,首先需要界定什么是圣火庙以及作为圣火庙的基本要素都包括什么。学者们普遍认为,圣火庙是将“火”作为唯一敬拜对象的宗教性建筑。但需要强调的是,圣火庙中的“火”本身不是被崇拜的对象,它受到敬拜是因为其所具备的象征意义——即作为象征正义的神圣之火可视的化身。5但就如何判断一座古代建筑遗迹是否是琐罗亚斯德教的圣火庙这个问题,研究者们的观点却不尽一致。长期以来,判断圣火庙的最重要标准是其建筑形制。基于萨珊时期圣火庙的普遍特征,学者们认为圣火庙的主室,即通常被称为āte?gāh(波斯語中意为“火室”)的部分,应该具备一个十字形的建筑平面、每个侧面分别有一个拱和由其支撑的一个穹窿顶的建筑式样,即所谓的chahār-tāq(波斯语,意为“四个拱门”)。到目前为止发现的萨珊波斯时期的琐罗亚斯德教圣火庙多为这种形制,但近年来,随着对伊朗境内的宗教性建筑研究的加深,部分学者认识到这种建筑形制不仅限于琐罗亚斯德教圣火庙,许多非宗教性的建筑也采用这种“四拱门”的样式,事实上,作为萨珊时期圣火庙的基本形制,这种建筑式样是建立在帕提亚晚期建筑形制的基础之上、在萨珊王朝早期定型并开始传播的。1葛勒耐承袭了伯纳德(Paul Bernard)的观点,认为判断圣火庙的标准应该包括两点:第一,该建筑遗址内不应该有任何迹象表明它具有日常生活的功能;第二,应该具备特定的显示琐罗亚斯德宗教功能的遗物和遗存,比如用来捣碎豪麻(Haoma)以制作豪麻饮料的石臼和石杵——豪麻是一种植物,作为致幻剂在琐罗亚斯德的宗教仪式上经常被使用2——又比如用作洁净仪式的祭祀坑等遗迹。布沙拉(Rémy Boucharlat)则强调祭祀用火和圣火之间的区别,3着重指出圣火是天堂之火在人间的代表,永不熄灭,4圣火庙是存放圣火的地方,里面应该有专门保存火种的地方,比如火坛(Fire Altar)或火坑(Fire Pit);因圣火是一直燃烧的,故一直会产生灰,圣火燃烧后产生的灰也应该是圣洁的,所以应该会被专门保存在特别的地方而不是被随便扔掉,因此他认为,一处神庙建筑内是否有专门储存灰的场所和设施,比如一个专门的房间或一个专供存灰的盒子或罐子,才应该是判断该建筑是否是琐罗亚斯德教圣火庙的关键因素。5对此,葛勒耐并不认同。他认为,并不是所有的地方都会保存圣火燃烧后的灰(以便分发给信众),只要有足够的证据表明圣火是该神庙敬拜的唯一的核心就可以了,至于这个火是一直被保存在该神庙内,还是来自别处,在宗教仪式上以圣火火种的形式被带入该神庙,从而在祭祀活动中使用,这个并不重要。6 综合各种观点,可以得出以下结论:判断一座建筑是否为圣火庙,最核心的因素应该是它是否作为储存和(或)展示圣火的地方,换言之,圣火是不是该建筑所围绕的核心和唯一的敬拜对象?如果是的话,就可以认为它是圣火庙,而其建筑形制并非最重要的判断标准,尤其是当琐罗亚斯德教本身还处在形成和早期发展阶段的时候。

那么问题是,如何才能通过考古材料来判断在一个建筑内部火是否是唯一的崇拜对象呢?上文提到,在过去,学者们通常基于萨珊时期圣火庙的普遍特征,认为圣火庙的主室应该具备“四拱门”这种建筑形制,但这种形制是帕提亚晚期才出现的,而按照文献记载,琐罗亚斯

德教的教徒们在古波斯帝国晚期就已经创立了圣火庙,因而最早的圣火庙很可能与后期的“四拱门”形制不同。在过去的近10年里,随着中亚新发现的宗教性建筑的增多,越来越多的学者摈弃了依据形制,转而强调通过其所展现的功能来判断一座早期的神庙是否为圣火庙。8尽管学者们对圣火庙功能上的特点仍然看法不一,但大体可总结为如下几条:1.该建筑属宗教性建筑,不具备日常生活的功能,且内部没有偶像;2.有设施或迹象,例如火坛和长期燃烧的痕迹等,表明该建筑的核心功能是供奉燃烧的圣火;3.圣火燃烧后产生的灰烬也是神圣的,因此,应该有专门存放灰的地方;4.发现有与琐罗亚斯德教仪式中使用的相关宗教器具或遗迹,例如用来制作豪麻饮料的石杵臼、用来进行洁净仪式的设施等。如果以此为衡量标准,中亚圣火庙的起源要远早于伊朗本土的圣火庙。上文提到,在上述4个条件中,有学者强调,圣火庙中必须有用来专门保存灰烬的设施,因为如果有常年燃烧的圣火,就会有不断产生的灰。但这一点并不重要,灰的存在是要证明神庙内有燃烧的圣火,如果有更直接的证据表明庙内有长燃的圣火,灰并不是必要条件。

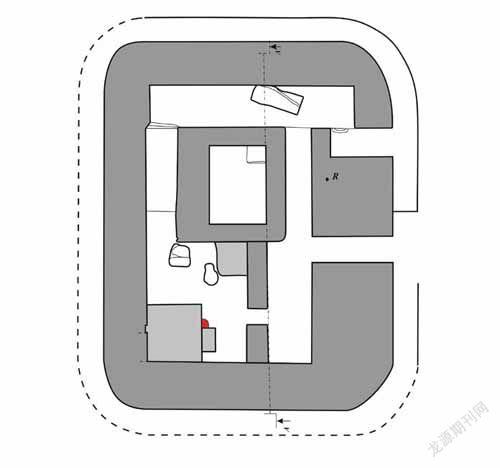

图1:陶帕兹·尕拉(Topaz Gala depe),色拉赫斯绿洲,土库曼斯坦南部(图片来源:Marcin 2018: 335, Fig. 4)。

三、中亚圣火庙的起源与特征分析

近20年间,在中亚地区发掘出至少6座宗教或礼仪性建筑,具体包括土库曼斯坦南部和伊朗交界處色拉赫斯绿洲(Serakhs Oasis)内的麦勒·海耶拉姆(Mele Hairam)和陶帕兹·尕拉(Topaz Gala depe),1乌兹别克斯坦南部的桑格尔·台培(Sangir Tepe)、肯迪克·台培(Kindyktepa)和科泽尔·台培(Kyzyltepa),以及乌兹别克斯坦西北部卡拉卡尔帕克斯坦的阿克恰汗-卡拉(Akchakhan-kala)遗址。2在这些遗址中,阿克恰汗-卡拉(位于古代花剌子模地区,Choresmia)包含一座与琐罗亚斯德教相关的礼仪性建筑群(Ceremonial Complex),在这里的一个柱厅内发现了一组巨型壁画,内容为3位琐罗亚斯德教的神祇,这是已知最早的关于该宗教神祇的形象,绘制年代为公元前1世纪至公元1世纪中期,这座建筑群包含一个中心建筑,里面有一个类似火坛的设施,3但该建筑的主要功能与丧葬和王室的祖先崇拜相关,4而不大可能是一座琐罗亚斯德教圣火庙。关于其它几座宗教性建筑,学者们普遍认为,麦勒·海耶拉姆基本可以确定是一座圣火庙,其建造和使用年代为帕提亚晚期至萨珊早期。其它4座则早至公元前1千纪以内,它们的发现为探索琐罗亚斯德教圣火庙的源头提供了新的材料和证据,5其中,陶帕兹·尕拉年代最早,约在公元前900—前750年之间(图1)。该建筑由4个房间组成,在作为神殿的主室中部发现有一个直径约110厘米的圆形祭坛,四周有泥砖围绕,这可能是为了避免燃烧时灰烬四处散落而建。祭坛前面有一个高60厘米左右的平台,大概与祭祀活动有关。在该主室的一个角上,还发现了专门用于储藏热灰的陶罐,室内还发现有石臼和石杵,可能与准备豪麻饮料相关。该遗址的发掘者瓦格纳(Marcin Wagner)将它与伊朗西北部的被认为是米底文化遗址的台培·纽晒张(Tepe Nu?-e Jān )的“中心神庙”(Central Temple)和中亚巴克特里亚的梯利亚·台培(Tillya-tepe)发现的一座被认为是神庙的建筑进行了类比,认为陶帕兹·尕拉的神庙很可能是最早的琐罗亚斯德教圣火庙之一。6葛勒耐等学者认同瓦格纳的部分观点,即陶帕兹·尕拉很可能是一处圣火庙遗址,而且确实与台培·纽晒张可能存有共同之处。但是,关于纽晒张神庙的性质问题,学术界一直存在着激烈的争论,很多研究者认为它很可能是古代米底人笃信的某种宗教,比如说是某种米特拉信仰(Mithraism),也有人认为它是供奉女神安娜希塔的。博伊斯认为琐罗亚斯德教圣火庙是古波斯帝国时期才开始出现的,因而在其关于圣火庙起源的讨论中将纽晒张排除在外,1但也有学者认为它其实就是一座圣火庙。2虽然目前已有的材料尚不能最终判定纽晒张神庙的性质,但该遗址以及其它的中亚宗教性遗址的发掘促使我们去重新审视位于伊朗本土的宗教性建筑。3如果说陶帕兹·尕拉和台培·纽晒张的神庙确实都与琐罗亚斯德教的圣火庙相关,那么位于中亚的陶帕兹·尕拉很有可能是圣火庙的源头,因为它在年代上要明显早于台培·纽晒张,后者建于大约公元前8世纪左右,于公元前7世纪后半期或6世纪初左右被废弃填埋。

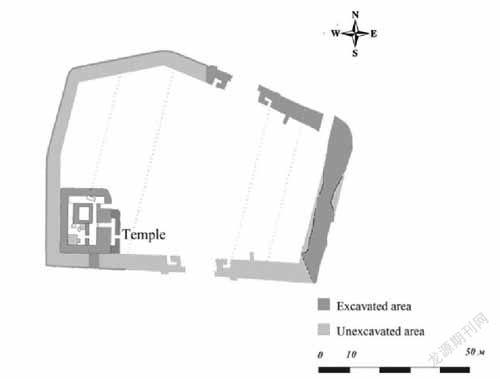

图2:桑格尔·台培 (Sangirtepa),喀什卡河谷,乌兹别克斯坦南部(图片来源:基于Rapin 2017: fig. 7)。

从文化渊源上看,陶帕兹·尕拉和纽晒张似乎都与米底文化相关,米底人(Medes)是古伊朗人的一支。根据希罗多德的记载,米底人最初来自高加索和安纳托利亚,曾在公元前1千纪初建立了一个强大的帝国,5但很多学者都不认同希罗多德的说法。6现在一般认为,米底人与波斯人都是来自东方(印度—伊朗边缘地区或中亚)的游牧民族,在公元前1千纪初在伊朗西北部定居。7考古材料显示,米底的核心地带,即所谓的“米底三角”(Median Triangle),位于伊朗西部扎格罗斯山脉中段,其考古学文化一直向东延伸至伊朗东北部呼罗珊(Khorasan)的尼沙普尔(Nishapur)附近,8与中亚的土库曼斯坦仅一山——科佩达格山脉(Kopet Dagh)——之隔。近些年,来自中亚的考古证据显示,伊朗西部的被认为是典型的“米底风格”的建筑则很可能是受中亚影响的产物。2001年以来土库曼—法国联合考古队对土库曼斯坦境内的乌鲁格·台培(Ulug depe)的发掘显示,在公元前1千纪前半叶,米底和中亚之间存在紧密联系。考古队在乌鲁格·台培发现了一座铁器时代的城市,其中几座大型建筑,包括具有管理功能的所谓的“卫城”(Citadel)和“府库”(Treasury)等,从风格和形制上均与伊朗西部的米底类型的遗址,比如纽晒张和沟定·台培(Godin Tepe)的管理性建筑非常相似。碳14测年数据显示,乌鲁格·台培的卫城大约在公元前900年左右被大火烧毁,也就是说,其建造年代明确早于纽晒张遗址,因而有学者认为,米底的建筑形制受中亚的影响乃或直接来源于中亚。9在这种历史和考古语境下,陶帕兹·尕拉的神庙作为台培·纽晒张神庙的前身,也不足为奇了。如果二者确实都属于琐罗亚斯德教的早期圣火庙的话,那么我们可以得出两个推论:一是琐罗亚斯德教圣火庙很可能起源于更早的米底时期而不是阿赫美尼德时期;二是琐罗亚斯德教圣火庙源于中亚,并随着从中亚西迁的米底人传入伊朗本土。

与陶帕兹·尕拉相比,中亚发现的其它3座宗教性建筑距离伊朗本土都较远,桑格尔·台培

位于古代索格底亚纳南部,肯迪克·台培和科泽尔·台培位于巴克特里亚北部,在年代上都属于阿赫美尼德帝国时期,与博伊斯提出的关于圣火庙起源的时间大致相符。3座神庙中最早的是桑格尔·台培,但关于该神庙的性质问题,目前学术界还存在着较大的争议。桑格尔·台培由乌兹别克—法国索格底亚纳联合考古队在2005—2009年之间发掘。该神庙位于乌兹别克斯坦南部喀什卡河谷(Kashkadarya Valley)的沙赫里·萨布兹(Shahri-Sabz)绿洲之内,建于阿赫美尼德帝国初期,坐落在一座功能未知的前阿赫美尼德时期(Pre-Achaemenid)的建筑废墟之上,由一个大致为正方形的主殿和东西两个长方形的侧室组成(图2)。主殿内(11×14米)立有4根木柱,靠里正对入口处有一个圆锥形的祭坛,由泥和鹅卵石砌成,用来容纳燃烧的火。圣殿面朝南方,前面有一个广场,广场前有宽阔的鹅卵石铺成的坡道;在广场东侧、沿着东侧室的西墙向北有一道很长的台阶,供信徒们在进入神庙之前举行集结或游行仪式使用。在台阶旁边和靠近顶部处发现有很多小祭祀坑,坑内填有石块、陶罐等,大概是在举行净化或奠祭仪式中使用过的物品。1另外,在该神庙的地基里还发现了一系列直径约20厘米左右的小祭祀坑,坑内填有纯灰、沙子和鹅卵石等,表明在神庙建造之前,很可能有过地基净化仪式。2桑格尔·台培的神庙在末期被毁弃,之后人们又在它的废墟之上用夯土块修建了一个高约1.5米,用于露天祭祀的平台。3桑格尔·台培的建筑形制、主殿内的火坛及该遗址出土的与祭祀活动相关的遗迹,表明该遗址无疑是一处宗教性的建筑,但关于其具体性质,学术界看法尚不统一。该神庙的发掘者拉宾和哈桑诺夫(Mutalib Khasanov)认为,桑格尔·台培的主要信仰很可能与火和琐罗亚斯德教的崇拜有关。4葛勒耐认为它有可能代表着早期的琐罗亚斯德圣火庙。5但卡耐帕则认为,尽管桑格尔·台培的确显示出在祭祀活动中用火的痕迹,但并无足够的证据表明这里曾存在洁净的圣火。6由于该遗址的保存状况较差,加上后期建筑造成的早期地层扰动,我们还不能为桑格尔·台培的神庙性质做出一个定论。

图3:肯迪克台培(Kindyktepa),苏尔汉河谷,乌兹别克斯坦南部(图片来源:Mokroborodov 2018: fig. 7)。

与上述的几座早期神庙不同,肯迪克·台培的神庙被较多学者认为是目前已知最早的琐罗亚斯德教圣火庙。1该遗址位于乌兹别克斯坦南部苏尔汉河谷(Surkhandarya Valley)拜松地区(Bajsun)的班迪汗绿洲(Bandikhan Oasis),建于公元前4世纪。肯迪克·台培的神庙是一处独立建筑,坐落在一个人工夯土台的顶部,由一个略呈长方形的狭窄的前厅、长方形的主室(约14×8.5米)和旁边一个狭长的走廊状侧室组成,围墙由泥砖砌成,厚约2.5米(图3)。主室内有4根横截面为长方形的巨型泥砖柱子,不规则地分布在主室靠近中央部位,柱子中间的地面有很明显的火烧的痕迹。2主室北边和东边的角上分别堆积着质地纯净的灰烬,表明这里曾频繁地使用火。在肯迪克·台培发现的一个重要现象是在其侧室中有8个或9个圆形或椭圆形的灰坑,深度为40—110厘米不等,里面有不同类型的填土,例如质地单纯的某种腐殖质,或中间夹有沙层的土,学者们认为这些灰坑与琐罗亚斯德教的一种特定的净化仪式相关。3肯迪克·台培未呈现出任何与日常生活相关的用途,加之出土有大量纯灰和反复用火的遗迹,因此,葛勒耐、拉宾·卡耐帕等学者认同发掘者的观点,认为它很可能是一座早期圣火庙。而且,肯迪克·台培的年代也符合博伊斯提出的琐罗亚斯德教圣火庙起源于古波斯帝国晚期这一猜测。如果该神庙侧室的灰坑数目真的是9个的话,它的内部设置就与琐罗亚斯德教经典《阿维斯塔》(Avesta)中描述的祭祀礼仪有直接的对应关系。4在肯迪克·台培,火最初是在地面上燃烧的,后来移至一个贴近地面的低矮平台上。5肯迪克·台培神庙大概在亚历山大入侵中亚时(前329—前327)被毁,主室被有意地用坚硬质密的夯土块(pakhsa)填充,几近严封。

科泽尔·台培神庙的发掘为中亚存在的早期圣火庙提供了另一个例证。科泽尔·台培的神庙与肯迪克·台培在地域、建筑形制和废弃方式等方面非常相近,但年代早于后者,如果科泽尔·台培的神庙真的是一座圣火庙的话,它就是到目前为止发掘出来的最早的琐罗亚斯德教圣火庙。科泽尔·台培遗址也位于苏尔汉河谷,在肯迪克·台培所在的班迪汗绿洲上游的米尔沙地绿洲(Mirshade Oasis)内,地处肯迪克·台培东北约40公里处。该遗址建于阿赫美尼德时期,与周边10多个小遗址组成了巴克特里亚北部最大、最复杂和最有代表性的铁器时代晚期(约前6世纪—前4世纪)的遗址群;1该遗址在公元前4世纪前后,即希腊化时代早期被摧毁,之后逐渐被遗弃。科泽尔·台培的神庙坐落在遗址的西南角,占据着整个遗址的至高点。该神庙在2015年被发现,2018年主体部分被发掘,发掘工作由本文作者和乌兹别克斯坦共和国科学院艺术研究所的斯韦尔奇科夫(Leonid Sverchkov)博士主持。到目前為止,神庙的主体部分已经被清理完毕,建筑布局和地层关系已经清楚,一些成果已被发表,但对部分细节和周边区域的探索尚未结束,工作依然在进行中。2发掘显示,科泽尔·台培的神庙屹立在一个泥砖砌成的人工高台上,而高台本身又坐落在一个天然黄土丘的顶部,使得神庙的地面高出四周平原6—8米(图4)。该神庙按正南正北的方向建造,面向东方,由一个长方形的主室(约10×17米)和一个狭窄的L形的走廊状的前厅组成,墙壁现存高度3—6米。

图4:科泽尔·台培(Kyzyltepa)的神庙,由西北向东南方向俯瞰,苏尔汉河谷,乌兹别克斯坦南部(作者拍摄)。

考古发掘结果显示,该建筑建于阿赫美尼德時期,在希腊化早期被弃用,该神庙从修建到停止使用经历了3个主要建筑时期。在第一期(Pre-Citadel Period),神庙只有一个单独的大殿,面向东方,大殿东墙厚度超过4米,在东墙中间和靠北部位分别开有一道门(这里分别称为正门和东北门),在其他三面沿着外墙绕神庙修有一条坡道,信众可以从下方平原自神庙东侧沿着一个台阶(或斜坡)上行,穿过正门进入神庙,或是沿环绕神庙的坡道上行,并穿过东北侧的门进入大殿(图5a)。在大殿内部靠近中央的位置有一座方形的大祭坛,边长约7米,高1.5米左右,表面涂泥,上面有一个半球形的小火坑,用来存放火种,火坑内和四周有纯灰和大面积的火烧的痕迹,明确显示出在祭祀中用火的痕迹。在祭坛南侧与祭坛相连有一个平台,高出地面约0.6米,显然是祭祀的时候供祭司站立的地方。在祭坛和平台的西南角部位还分别发现有一个灰坑,坑内填土由灰烬、红烧土块、石块、沙子等物质组成,显然是用来存放祭祀中产生的废弃物的。这些废弃物与祭祀相关,所以被至少是在短时间内保存着。祭坛北侧、距离神庙的东北门不远处,沉入地面以下有一个长方形的浴缸状的坑,宽约0.5米,长2米,坑的四壁上抹有防水的胶泥,很可能是在洁净仪式中用来盛放水的。在神殿西南角靠墙的位置有另外一个方形的平台,边长约为4米,但其高度和形制都与大殿中心的祭坛相似,在其东侧也有一个与之相连的、作为台阶的长方形小平台。在台阶底部发现有一个小灰坑,坑壁被火烧成红色,坑内填满了纯灰和纯沙,灰坑的一半被压在台阶下面;紧挨着灰坑的泥砖也被烧成红色。这个灰坑表明,在平台和台阶修建之前曾举办过一个奠基仪式,在奠基过程中曾用火对这一地点进行了仪式性的清洁。从台阶底部被烧成红色这一现象推测,台阶和与之相连的平台在奠基仪式完成但火还未完全熄灭的时候就开始修建了。大殿西南角上的这个平台与中央祭坛在形制上的相似性,以及建造前先举行奠基仪式的做法暗示该平台也具有礼仪性功能,很可能也曾是一个祭坛或存放圣火的设施。但由于对这个地点的发掘在某些细节上尚未完成,对此还不能完全肯定。如同肯迪克·台培神庙,科泽尔·台培的神庙被废止之前,也被有意地用泥砖封闭起来了,到目前为止,封闭该平台的最后一层泥砖尚未被移除,还不清楚它表面是否也有火坑或火烧的痕迹,因而也无法肯定该平台的用途。在斯韦尔奇科夫与本文作者联名发表的关于该神庙的俄语报告中,提到该平台可能是个楼梯,但这是斯韦尔奇科夫的观点,对此我并不认同。此外,在与中心祭坛相连的台阶东侧和圣殿的南墙之间,还有一道墙,使得神殿西南角的平台(或火坛)与神庙其它部分呈半分隔状态。

图5a:科泽尔·台培的神庙平面图(第一期)(图5均来自Sverchkov & Wu 2019: 15-17; Wu 2021: fig. 3)。

在第二期(图5b),神庙内部布局基本保持未变,只是在神殿的正门入口处添加了一道L形走廊状的前室。但神庙的外部发生了很大变化——围绕神庙修建了一座巨大的纪念性建筑,即所谓的科泽尔·台培的卫城(Citadel),神庙位于卫城的西南角。卫城的围墙厚约4米,紧挨神庙的南墙和西墙而建,将原先环绕神庙的坡道包含在了墙体之内。除了西南角的神庙外,卫城内部还包括一个面积约20×50米左右的长方形的露天庭院,在它的东西两侧分别用大夯土块和泥砖修建了上下两层宽大的平台,上层平台可能还有前廊遮阳。1原来环绕神庙的、人们用来上下的坡道与卫城的围墙已经融为一体了,所以人们要进入神殿的话,就需要通过卫城里面的平台上去,也就是说,卫城的修建在很大程度上加强了对神庙的控制。

在第三期,神殿内部分区域发生了较大的变化(图5c)。中心大祭坛南侧的墙被推倒了,在靠近主殿南部的原来墙所在的部位接近地面处,新增加了一个长方形火坛,面积为2.12×1.35米;火坛中心有一个直径约30厘米左右、用来保存火种的小火坑。这个祭坛由纯净致密的黄土造成,祭坛表面因长期接触火,被烧成灰黑色并且非常坚硬。发掘时火坛表面还残留有大量的灰烬和燃烧过的粗大的树枝。需要特别指出的是,神庙内大小两座祭坛的表面状况很不一样:大祭坛的表面涂有一层约2—5厘米厚的泥面,在这层泥面下至少还可以看到两层乃至4—5层同样的泥面,均显示出红色的被火烧过的痕迹,但各层泥面的质地并不致密,与下层的泥面很容易就分离开了,这显示它们并未被长期使用;除纯灰外,有的泥面上还撒有纯净的沙子,可能是为熄灭火焰而使用的。大小两个祭坛表面的颜色和质地的差异表明二者在功能上的不同:小祭坛因为长期有火在上面燃烧,表面坚硬且为黑色或深灰色,因而很可能是用来保存燃烧不熄的圣火的;中心大祭坛经常被重新涂泥更新,表面质地松散且呈红色而非深灰或黑色,表明是被短时间使用的,并经常被更新的,其间歇性的使用方式表明它很可能在举办重要宗教仪式时才会被使用,因而很可能是燃烧祭祀用火的地方。这一时期神庙西南角的平台很可能依然在使用,但其功能不详。

图5b:科泽尔·台培的神庙平面图(第二期)

到第三期后期(图5d),科泽尔·台培神庙内部发生了一个重大改变。神庙主殿——包括大祭坛本身——被一道墙沿南北方向一分为二,整个大殿南半部分——包括大祭坛位于墙的南部的部分和小祭坛——从地面向上的整个空间都被精心地用泥砖砌实,正门从前室进入大殿的门道也被用泥砖牢牢地封严,在此之后还在门口立了一块质地细密、表面平整光滑的绿砂岩石板残片,这块石板立在一堆纯净、坚硬、致密的细泥沙顶部,笔直地竖在被泥砖封堵的门道中央。毫无疑问,这块石头是被故意树立在密封的大殿的入口处的;在石头旁边还发现了流水的痕迹和树枝的遗迹,表明当门口被封之后,这里还举行了某种仪式,以宣告该建筑在祭祀意义上的“死亡”。在此之后,通往神庙的L形走廊被用夯土填满。隔墙以西的部分在被继续使用了一段时间之后,也被用泥砖和夯土填实并密封,这样,这座建筑就由一个封闭的神庙转变为一座坚实的露天高台。1970年代,前苏联考古学家萨格杜拉耶夫(A. S. Sagdullaev)和哈基莫夫(Z. A. Khakimov)对这一区域进行了试掘,发现了一座巨大的塔状高台(10×12米),表面上覆盖着纯灰和木炭,他们因而判断这座坚固而高耸的建筑是一个由泥砖砌成的塔状的祭火坛(Fire Tower),但并未意识到它下面其实有一座深埋的神庙。如果萨格杜拉耶夫的记载无误的话,可以推断,在科泽尔·台培神庙被埋葬之后,原来神庙所在的这个地点可能还继续作为圣地存在,并发挥着宗教功能,但从一座封闭神庙变成了一个露天祭祀台。1在神庙内部进行的考古勘探和试掘表明,在神庙建造之前,这一地方很可能已经是一个圣地了,火在祭祀中被频繁使用;1局部探测也表明,在科泽尔·台培神庙建造之前,这个地方也曾存在过某种形式的建筑,但它究竟是一座更早的神庙还是一个露天高台尚不清楚。2至于科泽尔·台培的人们将他们神庙深埋的原因,很有可能与亚历山大东征中亚导致的破坏有关,但要证明这一点仍需更多的证据。在该遗址若干不同部位进行的发掘表明,在阿赫美尼德帝国末期,科泽尔·台培曾经遭受了很大程度的暴力破坏,依据出土的陶器和周边遗址提供的信息,与上述的肯迪克·台培的情况类似,该遗址很可能遭到了亚历山大的军队的袭击和破坏。发掘显示,科泽尔·台培神庙并非一次性地被填埋,在主殿南侧被封埋之后,北侧一半仍然被继续使用,而且在这一侧也发现了希腊化时期的陶片,所以该神庙的废弃可能不仅与亚历山大东征而且与此后的其它战乱相关。

就其性质而言,科泽尔·台培神庙内部的设施表现出强烈的非家用特点,内部绝大部分空间都被祭坛、沐浴池和具有特殊功能的祭祀坑占据,没有任何生活空间,也未发现任何日常生活的迹象,而且它的废弃方式也很特殊,这一系列特征表明该建筑无疑是一座宗教或礼仪性建筑,但它是否是一座琐罗亚斯德教圣火庙,还需谨慎对待,因为并非所有的中亚早期(前伊斯兰时代)神庙都是圣火庙,尊崇火在古代印度—伊朗的宗教体系和宗教生活中占有重要地位;3而且,并非带有小火坑的设施都是祭坛。那么,哪些特征可以表明科泽尔·台培的神庙是一座琐罗亚斯德教的圣火庙呢?

图5c:科泽尔·台培的神庙平面图(第三期)

图5d:科泽尔·台培的神庙平面图(第三期末)

科泽尔·台培神庙的一系列特点表明,圣火庙是它最可能的职能。神庙内部不但有存放燃烧不息的圣火的火坛(小火坛),还有专门安置祭祀用火的祭坛(大火坛),并且也发现有与琐罗亚斯德教祭祀活动相关的遗物。上文提到,要判断一座神庙是否是圣火庙,要看它是否具备4大要素。其一,非家用性:科泽尔·台培显然具备非家用的特点;其二,“火”是该建筑内尊崇的唯一核心:在科泽尔·台培,尽管到目前为止尚不能断言圣殿西南角的平台是否曾经也是一座祭坛,但至少在第三期的时候,神庙内既有用来

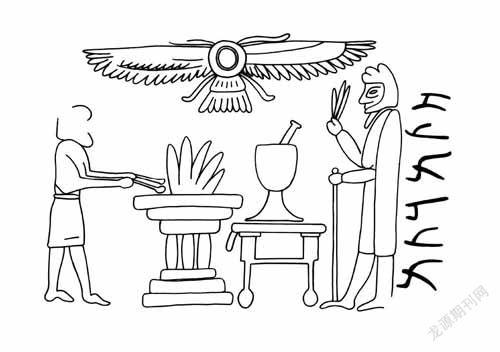

保存火种的小火坛,也有供祭祀仪式中使用的大火坛。在同一个神庙中,有限的面积内同时存在着两个火坛,并且都有明显的反复或是长久用火的痕迹,这一特征充分表明,火是该神庙崇拜的核心。其三,保存的灰烬:尽管我认为这一点并非必要条件,但依然要指出,在科泽尔·台培,在大小两个祭坛上、地面上和大祭坛旁边的祭祀坑中都发现有纯的灰烬,祭祀坑里保存的除了灰,还有祭坛上刮落的已烧成红烧土的泥面和烧成温度很高的类似炉渣的碎块,在神庙的北墙外更有直径超过6米的填充灰烬的大灰坑,该灰坑到目前为止尚未被发掘,但我们也已做了一些局部勘探。其四,祭祀用具:在第三期,在大火坛南侧祭司站立的地方发现有一个倒扣的浅陶盘和一个石杵,二者可能都是在祭祀仪式中使用的器具。陶盘直径约32厘米,由烧成温度较低的红陶制成,陶盘的内外部都有明显的烟熏的痕迹,这些表明陶盘很可能是用来盛放火种的。在祭祀中,祭司需要将燃烧在小火坛上永不熄灭的圣火的火种放在陶盘里转移到旁边大祭坛上。陶盘旁边的石杵大概是用來准备琐罗亚斯德祭祀时使用的豪麻饮料的。这种石杵通常与石臼配合用来捣碎豪麻。在波斯波利斯府库(Persepolis Treasury)中的封泥上,发现有表现祭司在祭祀中使用石臼杵的场面(图6)。4在科泽尔·台培的神庙周围和整个遗址内都发现有大量石臼、石杵和其他各式石质器皿,其中有的可能是准备食物的,但有一部分则很可能是用于宗教活动的。这些遗迹和遗物都表明,科泽尔·台培的神庙极可能是一座圣火庙。

科泽尔·台培与肯迪克·台培在诸多方面存在着相似性,后者是目前学术界普遍认为的最有可能属于早期琐罗亚斯德圣火庙的一座建筑,而两者的相似性也从另一个侧面表明科泽尔·台培的神庙应该也是一座琐罗亚斯德教圣火庙。两座神庙的共通之处主要体现在以下几个方面:其一,二者同属于阿赫美尼德时期,这与博伊斯所提出的琐罗亚斯德神庙初创的时间一致。其二,科泽尔·台培和肯迪克·台培神庙形制相近,整个神庙的长短宽窄完全相同(22.5×18米);其三,它们在功能设施上都有供洁净的设施,以便信徒在进入神庙后可以首先进行仪式上的洁净:科泽尔·台培在祭坛的北侧有一个浴缸状设施,而肯迪克·台培则是由一系列的含不同内容物的坑组成。其四,在功能区的设置上,肯迪克·台培包括一个横长方形的前室、一个狭长的用于清洁的侧室和一个长方形的主室;这三个不同的功能区也明确见于科泽尔·台培,只是在科泽尔·台培并没有一道墙将北侧具有清洁功能的区域与大祭坛所在的主殿分开;其五,二者在仪式上都使用火并具有多个祭祀坑;其六,在废弃方式上,两处神庙都被有意识地填埋并严封,只是科泽尔·台培的神庙被更精心地用泥砖垒砌并填埋,并且在此后作为一座露天的圣火台被继续使用了一段时间,而肯迪克台培的神庙则就此深埋消失。1科泽尔·台培和肯迪克·台培之间的这些相似之处,加上二者同属于北巴克特里亚地区,距离仅40公里,在陶器等物质文化遗存显示了高度的一致性,这些共性都表明,两处神庙应该服务于同一宗教,也就是说,如果认同肯迪克·台培是一处琐罗亚斯德的圣火庙,科泽尔·台培应该也具有同样的功能。

图6:保存在封泥上的滚筒印章上的图像,显示祭祀或准备祭祀的场景,摆放在火坛旁边桌上的就是用来准备豪麻饮料的石臼杵。来自波斯波利斯府库(Persepolis Treasury, PTS 20*)(图片来源:由M. B. Garrison提供)。

当然,科泽尔·台培和肯迪克·台培神庙之间也存在着不同之处,这些不同点,一方面可能是建造年代上的原因,另一方面也可能是因为二者不同的宗教地位造成的。在年代上,科泽尔·台培神庙的建筑年代早于肯迪克·台培,后者很可能是以前者为原型并加以改进而形成的。科泽尔·台培的第三期与肯迪克·台培的早期在年代上重合,肯迪克·台培在科泽尔·台培的第一和第二期尚不存在。2因此可以说,到目前为止,科泽尔·台培是已知的比较确定的琐罗亚斯德教圣火庙中最早的。肯迪克·台培侧室的诸多祭祀坑显示该神庙使用的洁净仪式似乎比科泽尔·台培的更复杂,这也可能归结于琐罗亚斯德教祭祀仪式以及与之相应的神庙的发展演变的结果。两处神庙的位置及其周围建筑布局显示,相比肯迪克·台培的神庙,科泽尔·台培的神庙更具有纪念碑性质,也更为重要。肯迪克·台培的地基只是略高于地面,而科泽尔·台培神庙坐落在地面之上至少6米处;肯迪克·台培的神庙是一处单体建筑,而科泽尔·台培拥有一个面积很大的配套建筑群。在神庙内部,科泽尔·台培既有保存圣火的小火坛,也有用于祭祀的大火坛,而肯迪克·台培主殿内只有一处作为火坛的地点,在其早期,该神庙内燃烧火的区域与周边的界限并不明确;在其晚期,肯迪克·台培的火坛贴近地面而设,这一点与科泽尔·台培的小火坛比较接近。

科泽尔·台培和肯迪克·台培在阿赫美尼德帝国的宗教和管理体系中的不同地位有可能是造成上述差异的重要原因。科泽尔·台培是一个地区性的宗教和管理中心,而肯迪克·台培的神庙所在的绿洲是北巴克特里亚地区一个相对比较普通的站点,1神庙也相对则较为简朴。科泽尔·台培拥有阿赫美尼德时期整个北巴克特里亚地区的最大的和最复杂的遗址群,是当时中亚道路系统上的一个极其重要的节点。该遗址周围特殊的自然环境也可能是该地点被选来建造圣火庙的一个重要原因。科泽尔·台培的神庙和卫城屹立于一座黄土丘陵的顶端,俯瞰周边的平原,其四周原本被水环绕;2这种景观与已知的另外两座著名的较晚的琐罗亚斯德圣火庙——位于阿富汗境内的塞斯坦(Seistan)地区的库伊·夸瓦贾(Kuh-i Khwaja)和伊朗阿塞拜疆地区的塔赫梯·苏莱曼(Takht-i Suleiman)的周边环境相似。这两座神庙同属萨珊波斯时期,3都坐落在湖边低矮的山顶上,这种景观被认为是完美的琐罗亚斯德圣地所在,因为按照传统,古伊朗人通常会选择在山顶上举行祭祀,人工平台或高台的功能是替代山顶作为祭祀台,而如果周边有水的话,则可以同时对火、水、天、地这四个自然的“创造”进行朝拜。科泽尔·台培被选为圣地也许正是因为其周边具有类似环境。

科泽尔·台培神庙的发现使得肯迪克·台培的圣火庙不再是一个孤例,表明了阿赫美尼德时期圣火庙作为一个宗教机构在中亚很可能已经存在,这两座神庙的发掘为博伊斯的推测——即阿赫美尼德晚期圣火庙已经存在——提供了进一步的实物佐证。此外,不久前新发表的来自古巴克特里亚的阿拉米文书写的行政管理文书(Aramaic Documents of Ancient Bactria,简称ADAB,前353—前324)也表明,在公元前4世纪后半期,琐罗亚斯德教在中亚已然存在。ADAB中有一份文书使用了琐罗亚斯德教的日历,其中关于【每月中的每】日的命名方式是目前已知的文献中的最早例证。4另外,文献提及的许多人名和专有名词也显示出其背后的琐罗亚斯德信仰传统。基于这些文献,研究者们认为在阿赫美尼德晚期的中亚地区,琐罗亚斯德教虽然不如阿姆河河神信仰那么流行,但也应该已经出现。5这些文献资料为中亚琐罗亚斯德教的滥觞提供了直接的证据,也为圣火庙的存在提供了历史背景。

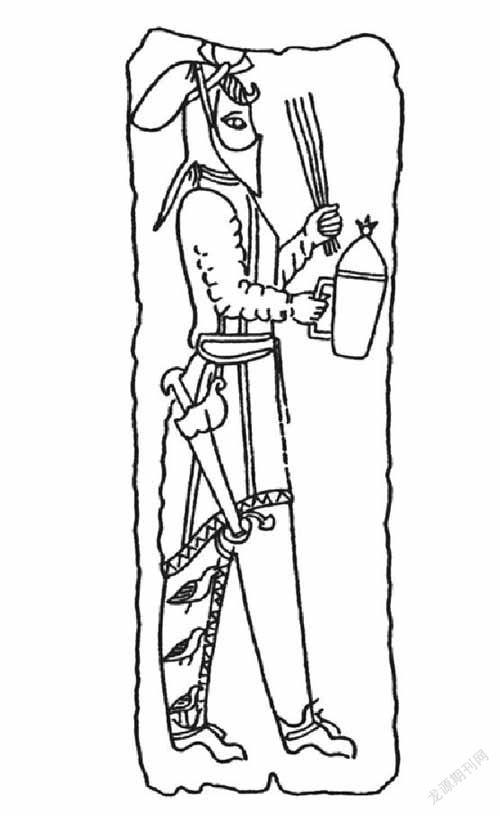

来自著名的阿姆河宝藏的小金板上刻画的祭司形象为琐罗亚斯德教在中亚的存在提供了图像上的证据,其中有一块小金板上的祭司头戴软帽,穿套头衫,嘴上罩有帕达姆(padam)——一个用布做的口罩样的东西,腰佩被称为阿卡纳卡斯的短剑(akanakas),一手持巴瑟姆(barsom)——瑣罗亚斯德教宗教仪式中经常使用的一种东西,通常由小树枝或草捆在一起形成,另一手端着一个水杯状的器物。学者们指出,这些小金板上手持巴瑟姆的人不一定是祭司,但戴帕达姆的人则很可能是琐罗亚斯德教的祭司(图7)。6手持承装液体的容器前行的形象在波斯波利斯卫城档案(Persepolis Fortification Archive)泥板上保存的与祭祀相关的印章图像上也可以看到。在其中的一个印章(PFUTS 147)上,我们看到两个人正在一个火坛和一座可能是神庙的建筑前面进行祭祀活动,前面一人右手持一个杯状器物,可能在向面前的火坛祭酒(或油),他手中的杯子杯身为柱状,并且带盖,与阿姆河小金板上的杯子相似(图8)。

图7:刻画有琐罗亚斯德祭司形象的小金板, 阿姆河宝藏。现藏于大英博物馆(图片来源:Curtis and Searight 2003:227, fig. 4 no. 24)。

图8:波斯波利斯卫城档案泥板上保存的滚筒印章图案,显示祭司手持承装液体的杯子在火坛前面祭祀的场景(图片来源:由M. B. Garrison提供,本文作者对局部略做了修改)。

有意思的是,阿姆河小金板上的祭司穿的裤子上还装饰有排成一列的3只鸟的图案。在上文提到的乌兹别克斯坦北部花剌子模地区的阿克恰汗-卡拉遗址发现的大型壁画中的也有类似的鸟的图案,在该壁画上的3位神祇中,有一位被认为是《阿维斯塔》中的祈祷之神和人死后灵魂的守护者斯鲁什(Srōsh),1他身穿与小金板上的人物相同式样的套头衫,身佩同样的短剑,裤子上也装饰有成列的鸟的图案。这个鸟被认为是鸨,象征速度,因而与斯鲁什或其他琐罗亚斯德的神灵相关。这两幅图像中的人物在穿着打扮上的高度一致性暗示,尽管二者的年代不同,但它们之间很可能存在着某种关联。意大利学者米纳尔迪(Michele Minardi)认为,阿克恰汗-卡拉的壁画是基于阿赫美尼德时期的原型,由巴克特里亚的画师为花剌子模的王室绘画的。2果真如此的话就可以据此推测,在阿赫美尼德时期的中亚就已经存在着对《阿维斯塔》中提及的诸神的形象的刻画了。阿姆河小金板上的这个祭司的形象也有可能与斯鲁什相关,甚至可能是斯鲁什神的祭司。对琐罗亚斯德祭司的刻画进一步从图像上印证了在阿赫美尼德时期的中亚地区,琐罗亚斯德不仅作为一个观念或信仰,更是作为一个机构而存在的,这也从另一个侧面为圣火庙的存在提供了相应的背景和旁证。

四、余论

肯迪克·台培和科泽尔·台培新近发现的神庙很可能代表早期的琐罗亚斯德教圣火庙,它们的发现挑战了学者们长期所持的琐罗亚斯德教的圣火庙最早源于伊朗或是薩珊波斯时代的观点,为琐罗亚斯德教圣火庙的起源及其传播提供了重要的线索和证据。另外,近年在中亚不断发现的新的考古材料促使学者们开始重新思考关于琐罗亚斯德教的起源和早期传播的若干问题,这不仅包括琐罗亚斯德教圣火庙的起源地问题,而且还包括琐罗亚斯德教本身的起源地问题。到目前为止,伊朗本土发现的与琐罗亚斯德教崇拜相关的遗址和遗迹均明显晚于中亚。在丧葬习俗方面,过去20年里对中亚铁器时代遗址的发掘揭示了自公元前2千纪中期开始到公元前4世纪末,中亚南部鲜有墓葬,这很可能与琐罗亚斯德露天抛尸的丧葬习俗相关。1目前已知的最早的琐罗亚斯德教的丧葬建筑——达赫马(Dakhma,亦称“Tower of Silence”,意为“寂静塔”),即琐罗亚斯德教徒处理死者尸体的场所,和中古时期中亚琐罗亚斯德教信仰者广泛使用的存放骨殖的纳骨函(Ossuaries)最早都出自中亚的花剌子模。前者出现在公元1世纪,后者则早至公元前3世纪。2在对神灵形象的刻画上,花剌子模阿克恰汗-卡拉遗址的壁画是已知的最早对琐罗亚斯德教的神祇的视觉表现,这也明显早于伊朗本土。在神庙建筑上,以肯迪克·台培和科泽尔·台培为代表的圣火庙则最先出现在中亚的巴克特里亚地区而非伊朗本土。这些事实均在一定程度上支持了近些年来一些学者的猜测,即琐罗亚斯德教本身和圣火庙很可能都起源于中亚而非伊朗本土。当然,现在看到的中亚的材料普遍早于伊朗,这也可能是因为在伊朗本土,到目前为止对前伊斯兰时期的考古遗址尤其是铁器时代的遗址发掘较少,但未来即使有新的材料表明伊朗也存在有早期的圣火庙,这与中亚的琐罗亚斯德教圣火庙有其本地渊源也不相矛盾;3如果真如文献所载,圣火庙是由古波斯国王发起创立并向帝国各地推行的,那么它同时出现在古波斯帝国不同地区也并非完全不可能,但至少目前还缺乏考古材料来支持这一假设。

关于圣火庙究竟是否由古波斯国王创建并推行这一问题,本文还不能提供一个明确的答案,但未来对中亚的陶帕兹·尕拉和伊朗的纽晒张的神庙性质的进一步研究可能会帮助回答这一问题:如果这两座神庙也属于琐罗亚斯德教圣火庙的话,就表明圣火庙起源于更早的米底时期而不是阿赫美尼德时期,因而也不可能由古波斯国王创立;同时,如果这两座神庙确实同属圣火庙,我们就可以更加确定圣火庙最初很可能是源于中亚的,随着米底人的西迁,圣火庙也从中亚传入伊朗本土。如葛勒耐所言,如果我们要找到一个确定的答案,4就必须重新打开纽晒张的卷宗来研究了,而科泽尔·台培的发掘也揭示了一系列与纽晒张神庙相近的礼仪行为,但这需要另外著文讨论了。