揭示科技密码:中央企业海外传播力新路径探析

2022-05-31周敏赵秀丽王海丞

周敏 赵秀丽 王海丞

【内容摘要】本文首先梳理了科技话题在海外传播中的作用,继而通过《2021年中央企业海外网络传播力建设报告》中的具体实证发现,指出未来中央企业应该从人才培养、用户本位和文化融合三个角度把握科技传播密码,建设与提升中央企业的海外网络传播力。

【关键词】中央企业;科技传播;海外传播

2021年1月中央企业宣传思想工作会议指出:进入“十四五”时期,中央企业应做强、做优、做大国有资本和国有企业,加快建设世界一流企业,为“十四五”开好局、起好步作出更大贡献。①随着中国对外开放向纵深挺进,建设世界一流企业不仅要持续增强“工匠精神”硬实力,更要着力提升国际传播软实力。本文从科技话题在海外传播的现实作用与实证发现出发,指出科技话题有望成为中央企业海外传播的下一片新“蓝海”。

一、科技传播:减少海外传播阻力 造势中国创新形象

科技传播作为人类传播的重要分支,目前在国内研究领域中主要形成了三大研究方向,分别是基于社会发展视角的科技传播研究、基于科学文化视角的科学传播研究和基于传播实践技术视角的“技术传播”研究。在对科技传播的理解上,基于社会发展视角的科技传播研究持一种较为广义的理解,认为科技传播既包括科学的传播,也包括技术的传播。②

鉴于“科技传播”概念本身正处于发展过程中,且未形成确切公认的定义。本文主要采用社会发展视角将科技传播予以广泛理解,认为科技传播便是科技知识信息通过跨越时空的扩散而使不同个体间实现知识共享的过程,其最基础的功能是促进科学技术知识和信息的共享与社会化。③在具体论述时,本文对科技传播的阐释也更接近且聚焦于科技话题传播这一层面。

(一)“科技无国界”:突破意识形态壁垒

意识形态(ideology)是与一定的社会经济和政治直接相联系的观念、观点、概念的总和,包括政治、法律、思想、道德、文学、艺术、宗教、哲学和其他社会科学等。换句话说,意识形态就是社会的经济基础、政治制度和人与人的经济关系和政治关系的反映。④中央企业作为共和国的“长子”,其潜在的意识形态内涵在海外传播过程中难免会让海外用户产生心理抗性,削弱其在对外传播中的影响力。

随着对科技传播研究的逐渐深入,近年来学界与业界开始发现其在对外传播中的优势。我们常说“科技无国界”,科学和技术本身是人类对世界的客观认知和规律把握的活动成果,极少带有政治倾向性,也很难打上意识形态的标签。⑤因此,中央企业需要把握住科技传播这一在时下能突破意识形态的国际传播内容,在最大程度上减少对外传播阻力。

(二)科技创新性:树立国家新形象

2013年年底,一项对中国、美国、肯尼亚、印度和巴西五国3300名公众同期进行的“中国国家形象线上调查”研究显示,海外公众对中国的“第一印象”关键词首选“中国制造”。⑥由此可见,随着改革开放后中国经济的腾飞,中国企业的制造能力在全世界已基本得到认可。但这也在另一方面暗喻着中国“创”造能力的国家形象在国际上有所缺位的现状。

随着科技创新能力越来越成为综合国力竞争的决定性因素,2016年5月30日,习近平总书记在“科技三会”上发表了“为建设世界科技强国而奋斗”的重要讲话。2021年以来,随着神舟飞天、嫦娥探月、蛟龙入水、海上钻探、高铁飞驰、天河运转等一项项科技成就的突破式发展,中国在航天、医药、生物、信息等重要领域均展现出强大的科技创新能力。中央企业作为中国经济的重要名片,在下一步海外传播中应该利用好现有科技创新成就,講好中国科技故事,充分发挥科技传播树立“中国创造”新国家形象的作用。

二、实证助力:科技传播确为对外传播的下一个突破口

在梳理了科技话题在对外传播中可能发挥的作用后,本文又进一步通过北京师范大学发布的《2021年中央企业海外网络传播力建设报告》(下简称“报告”),在实证层面分析科技传播在2021年中央企业海外网络传播力建设Twitter平台中实际发挥的作用,即从具体层面验证了科技传播是如何减小海外传播阻力并造势中国创新新形象的。

(一)传播效果显著化

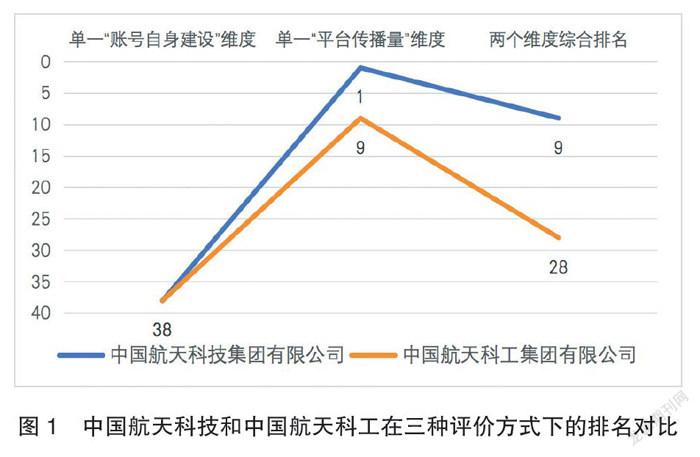

报告中对于Twitter平台的海外传播力考察方式主要分为两个维度:“账号自身建设”维度与“平台传播量”维度。其中“账号自身建设”维度下包含了是否拥有官方认证账户、粉丝数量、一年内发布的内容数量、一年内最高转发量和一年内最高评论量这五项具体指标。而“平台传播量”维度的具体指标则为正向传播量一项。

如果说“网络传播力”概念可以理解为四个层次:在场、评价、承认与认同,⑦那么前者“账号自身建设”维度便是从“在场”的视角下,衡量一家中央企业在互联网场域中出现的体量大小,更多关注的是“我说了什么”。而“平台传播量”维度则是从“评价”视角判断“在场”的内容有没有得到网络空间的关注,得到的关注是正面还是负面的,即侧重考察“别人怎么说我”。

通过对比单一“账号自身建设”维度时的排名、单一“平台传播量”维度时的排名和两个维度综合后的排名,可以发现,有两家中央企业的排名变化幅度较大(见图1)。即在单一“账号自身建设”维度中没有开设Twitter账号,得分为0的中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司(注:因2021年96家中央企业中仅37家拥有Twitter账号。剩余59家央企在此维度下均得分为0,且均排名第38。),在单一“平台传播量”维度的排名都进入了前十,其中,中国航天科技集团有限公司排名第一,中国航天科工集团有限公司排名第九。而在两个维度的综合排名中,中国航天科技集团有限公司排名第九,中国航天科工集团有限公司排名第二十八。

可见以科技话题为主要内容的传播,即使是“自己不说”,也能在海外传播过程中因为“别人正面地说”而取得较好的传播效果。下文也将深入分析“是哪些人,以及他们是从哪些方面进行正面的说”。

(二)参与主体多元化

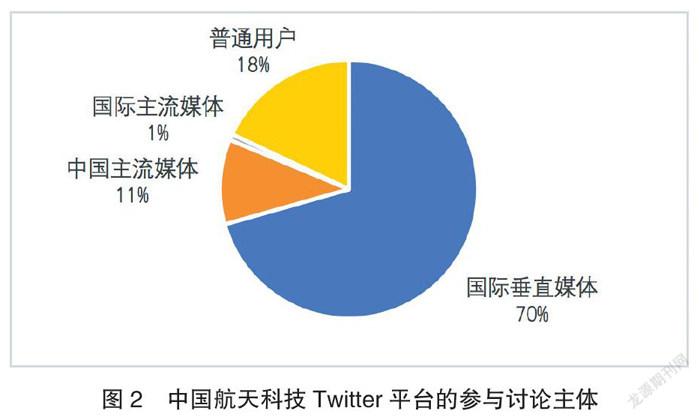

在得到上述排名后,本文又进一步量化了Twitter平台上讨论这两家中央企业科技成就账号的主体分类,发现主要包括以下四类:国际垂直类媒体、海外普通用户、中国主流媒体和国际主流媒体。

由图2、图3可知国际垂直类媒体(如spacelaunchnow、go4liftoff)占比中国航天科技集团讨论主体的70%和中国航天科工集团讨论主体的38%,占比较为突出。这说明科技传播除了能得到主流媒体的关注,更能通过“小圈破大圈”的方式,优先得到垂直类媒体的关注。另外,由图可知中央企业的科技成就除了吸引海内外媒体关注,在海外普通用户中亦引起了广泛讨论,讨论主体的占比分别可达18%和41%。

当今世界正面临百年未有之大变局,暗潮汹涌的国际话语争斗成为海外传播力建设中最大的不可控因素。综上可知,秉持中立性的科技话题传播,确实能突破意识形态重围,赢得国外媒体与海外用户的关注。因此,未来中央企业应该更加积极主动地宣传自身的技术创新与发展,促进海外媒体主动报道,提升中央企业知名度。

(三)关注焦点集中化

由上文可知,中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司在单一“平台传播量”维度均排名前十。通过进一步分析2021年度两家中央企业在Twitter平台上被讨论的667条和105条推文可以发现,其被关注焦点主要集中在以下两个层次(见图4、图5):

首先,是在宏观层面上讨论中国的航天技术成就。典型词汇为“中国(China)”“人民共和(people republic)”“科学(science)”“技术(technology)”等词语,言语之间多为表达对于中国科学技术成就的正面评价和赞叹,这在一定程度上也呼应了前文提到的科技传播有利于树立创新型国家形象的说法。

其次,是在具体层面谈论中国实际已经取得的航天成就。如“长征系列运载火箭(LongMarch)”“天舟系列货运飞船(Tianzhou)”“神舟系列飞船(Shenzhou)”“遥感卫星(Yaogan)” “高分卫星(Gaofen)” “吉林一号卫星(Jilin)” 和 “天通一号卫星(Tiantong)”等。另外国内四大知名卫星发射中心“西昌(Xichang)、酒泉(Jiuquan)、文昌(Wenchang)、太原(Taiyuan)卫星发射中心”也均成为海外社交媒体平台上的主要讨论话题。

三、把握科技密码 探索央企海外传播新路径

总结上文可知,科技话题传播是当下错综复杂的国际传播形势中下一片海外传播力建设的新“蓝海”。以下本文将从“人才培养”“用户本位”和“文化融合”三个角度具体阐释中央企业应该如何把握科技“密码”,发挥其对于海外网络传播力建设的作用。

(一)强化人才培养,讲好中国科技故事

北京师范大学在中央企业海外传播力建设的历时性研究中发现,有些央企忽略科技话题的传播。在具体海外传播内容上没有展现出自身优势,在内容设计上缺乏体系化考量,没有探索出自己的对外传播风格。而即使是有意识地进行科技话题传播,也常因语言文化差异所致的“文化折扣”、实践中频繁出现的“传而不通、通而无效”、国际传播模式与生态不断变革等现象,导致科技传播潜力无法得到发挥。

这均在一定程度上说明中央企业缺乏开展国际传播实践的专业人才与运营团队,尤其是部分科技成就非常突出的能源与机械制造类中央企业在科技话题的传播过程中表现得尤为弱势。基于此,未来中央企业在国际传播实践中应注重人才培养与团队建设,着力打造多支理论功底深厚、深谙中外文化、熟悉国际传播规则、能讲好中国科技故事、引发海外用户共鸣的优秀国际传播人才队伍。

(二)坚持用户本位,立体感受科技魅力

从报告中发现,2021年中央企业的海外传播工作仍以大众传播时期“传播者”视角为主,没有从用户的实际感知方式来考虑。这在社交媒体时代国际传播“以用户为中心”的特征趋势下是不符合现实发展规律的。对于科技话题传播这一较具有知识性和门槛化的传播内容来说,若不注重从用户角度出发,思考用户的实际接受能力,就很可能将科技传播沦为晦涩的专业术语罗列,久而久之将使用户失去兴趣与关注。

喻国明教授曾提出过在跨文化交流中存在三个关键性传播节点,其中第二个关键性节点便是信息理解,其解决的是让用户“看得懂”的问题。⑧而在“看得懂”这一层面,除了信息本身的故事内核,其展现出的信息形式对于用户的理解程度同样重要。尤其是对于科技话题来说,视频的形式明显优于纯图文的表达,而VR/AR/MR形式的展现也比视频更容易让用户全方位、立体化、沉浸式地感受科技魅力。

因此,在未来科技话题的传播中,中央企业应该坚持从海外普通用户的理解能力出发,不断探索使用多种媒介渠道与多种数据,生产、传播海外用户喜闻乐见的内容,提升用户的互动性、体验性与参与性,尽可能避免用户的回避性、排斥性和敌对性心理,减少“文化折扣”现象,突破意识形态束缚。

(三)科技融合文化,成就海外传播新符号

报告显示,2021年中央企业文化类内容更能得到海外普通用户关注。如中国东方航空集团有限公司发布的“我最喜欢的中国汉字”Instagram推文,便取得了较好的互动效果。但目前中央企业在某种程度上也存在只片面从传统文化中寻找传播话题,忽视探寻新颖的传播符号,缺少现代性话语表达等问题。长此以往,必将导致海外用户的审美疲劳和对中国形象的认知固化等。因此,中央企业在传播传统文化的基础上,也应该有意识地去赋予文化新的时代内涵,找到一种新的连接方式让受众能潜移默化地感受中国文化。

如当下航天科技与传统文化的融合便是一种非常典型的融合了国际化和本土化的海外传播新符号。其中包括载人飞船“神舟”,即“神奇的天河之舟”;探月工程“嫦娥”取自中国古代传说,表达了中国人的“奔月”决心;月球车“玉兔”,形象善良、纯洁、敏捷与月球车的构造和使命既形似又神似。⑨当科技成就融合了传统文化,既表达了中国深厚的文化底蕴,又与时俱进地创新了传播内容。让海外用户能够了解到一个更加真实、立体、全面的中国,使中国国家形象得到进一步更新。

注释:

①《中央企业宣传思想工作会议在京召开》,国务院国有资产监督管理委员会官网,http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2643314/c16757436/content.html,2021年1月27日。

②翟杰全:《国内科技传播研究:三大方向与三大问题》,《自然辩证法研究》2007年第8期。

③翟杰全:《建设世界科技强国的重要支撑——科技创新与科技传播的协同互动机制研究》,《学术前沿》2016年第16期。

④寒静:《意识形态与社会意识形式简释》,《湖北社会科学》1991年第5期。

⑤房琳琳:《对外讲好中国科技创新故事的实践与策略——以科技日报社“国际科技传播联盟”为例》,《传媒》2020年第12期。

⑥赵雷:《中国制造深入人心 中国品牌知者无几》,《市场研究》2014年第4期。

⑦《振奋!央企海外网络传播力大幅增强!》,搜狐网,https://www.sohu.com/a/214943826_313493,2018年1月5日。

⑧喻国明:《跨文化交流中的三个关键性传播节点——关于减少和消除“文化折扣”的传播学视角》,《新闻与写作》2020年第3期。

⑨《中国航天起名有多浪漫》,人民网,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697877284275616929&wfr=spider&for=pc,2021年4月24日。

(作者周敏系北京師范大学新闻传播学院教授、博士生导师;赵秀丽、王海丞系北京师范大学新闻传播学院硕士研究生)

【特约编辑:纪海虹;责任编辑:李 林】