简山远水中的佛国理想

2022-05-30赖菲

摘要:司徒班钦·曲吉迥乃,噶玛噶举教派第八世司徒活佛,他在宗教上拥有崇高的地位,不仅是一位高僧大学者,同时在政治、艺术、医学等其他方面都取得了卓越的成就。尤其是在绘画上,司徒班钦将多种风格有机地组合在一起,不拘传统而又别开生面,形成了一种新的审美风尚,对康区乃至周边广大区域的艺术产生了极大的影响。

关键词:司徒班钦;青山绿水;佛国理想

司徒班钦·曲吉迥乃(1700—1774),全名司徒丹贝宁协祖拉曲吉囊巴,噶玛噶举教派第八世司徒活佛。他在宗教上拥有崇高的地位,不仅是一位高僧大学者,同时在政治、艺术、医学等其他方面都取得了卓越的成就,是藏族历史上举足轻重的人物。

一、司徒班钦简述

司徒班钦于1700年即藏历第十二个饶炯铁龙年,出生在德格龚垭一个传统的信奉噶玛噶举教派的家庭,父亲阿旺才让,母亲查古玛。3岁时他便被噶玛噶举派黑帽系十一世活佛意希多吉认定为昌都类乌齐噶玛丹萨寺第七世司徒活佛的转世灵童,早年在其父亲的严格教导下学习藏文并接触了佛学理论,入寺后进一步学习五明学知识,奠定了坚实的佛学基础。司徒班钦先后五次入藏赴拉萨、两次远赴尼泊尔进行学习,并且三次出访云南丽江。司徒班钦一生之中接触到了多种文化,这些文化相互碰撞产生的火花点亮了司徒班钦的佛学和艺术生活。

二、司徒班钦的艺术经历

司徒班钦在文化艺术各学科上都有很高的造诣。根据司徒班钦的经历和作品的创作时间及特点,可以将其个人的艺术创作经历分为绘画学习期、创作期两个主要阶段,这两个阶段的主要转折点即八蚌寺建立前后。

(一)绘画学习期

司徒班钦3岁时,便被认定为第七世司徒活佛的转世灵童。5岁起,便师从黑帽系十三世登扎巴多吉和红帽系十世却珠嘉措、宗格多吉扎巴等高僧大德,学习佛法。绘画作为佛学大小五明中工巧明中的学科,应该是司徒班钦必修的科目之一。在司徒班钦年少时期,曾多次由华觉岗出发,分别至噶玛寺、卓朴等地,但此时期主要的活动区域仍在康区。这一时期,虽无遗留司徒班钦所绘的实物,但从文字记载中了解到他从小极具绘画天赋。传统的藏族绘画艺术主要是宗教绘画艺术,对佛教理论的深刻理解是创作一幅优秀唐卡的必备条件。良好的绘画天赋和渊博的佛学知识,这两种优秀的能力为司徒班钦在未来绘画上取得的成就奠定了基础。

在司徒班钦1713年接受红帽冠冕仪式前后,其活动范围主要在拉萨地区的羊八井寺、粗朴寺之间。在此时期,司徒班钦有了很多接触到传统经典艺术作品的机会。在司徒班钦的传记中提到,1714年司徒班钦在羊八井寺夜以继日地学习唐卡绘画等技艺。其绘画在原来学习的基础上再拜工布活佛继续深造,另外还拜许多大师学习梵、藏文字书法,在书法上有了一定的造诣,受到众人称赞。可以看到,司徒班钦在羊八井寺正式开启了系统的绘画学习。“羊八井寺以祖拉康大殿为首的佛殿壁画都出自著名画家曼拉顿珠父子和钦孜瓦的手笔”,曼拉顿珠、钦孜瓦為15至16世纪西藏本土两大绘画流派曼塘派、钦孜派的开创者,这两大流派同源而出,既有许多共通之处,也各有精妙。司徒班钦在此学习绘画艺术,深受大师们艺术作品的影响。可见,司徒班钦的系统绘画学习根植于本土传统绘画中,他的绘画功底和艺术感知力得益于传统作品,这也引导着司徒班钦绘画的发展方向。

(二)绘画创作期

随着17、18世纪噶玛噶举教派与格鲁派在卫藏地区的势力角逐中失势,其主导地位由格鲁教派取而代之。司徒班钦生活在噶玛噶举教派衰微之际,重振噶玛噶举教派是时代赋予他的伟大使命。为了这一宏愿司徒班钦努力奔走,最终建立了八蚌寺,使得噶玛噶举教派在卫藏受挫以后转而在康区得到了长足的发展。

1927年,司徒班钦在原八蚌寺的基础上对其进行重建。全民信教的藏族,宗教与生活已融为一体,寺院成为涉及政治、经济、文化等各个方面的社会生活中心。自八蚌寺建立后,司徒班钦大力发展艺术文化活动,不仅在百忙之中亲自绘制、创作唐卡作品,同时为寺院的绘塑创建了专门的团队,资助艺术家从事艺术工作,这为噶玛噶举教派在康区的复兴起到了极大的辅助作用。在司徒班钦的努力下,八蚌寺便取代昌都类乌齐的噶玛丹萨寺成为司徒班钦的主寺,发展到清代已成为与粗朴寺并举的噶玛噶举教派上下两主寺,同时,在此沃土上不断发展的绘塑艺术也影响着整个康区,使得八蚌寺成为整个地区的绘塑传承中心。

司徒班钦的作品主要分为个人和团队创作,他一生创作、主持、资助了大量的绘画作品,主要有唐卡,也有壁画和版画等形式的作品。司徒班钦亲自参与绘制或资助的唐卡绘画作品,主要以成套或单幅的形式保存。但由于唐卡创作者没有署名的传统,目前我们缺乏确切单幅作品的支撑,只能从组画中探寻司徒班钦所青睐的艺术风格。成套作品大多是司徒班钦组建的团队完成的,这些组画唐卡大多是由司徒班钦亲自起稿设计,再由团队成员进行赋彩、勾线、描金等。唐卡绘制中,对形象和场景布置的准确性是最为重要的,因此,在故事内容、构图布局、风格选择上都是由兼具精通佛理与高超画技的司徒班钦把握,而绘制工艺部分则交由团队中的成员完成。成套的唐卡作品风格统一,也可以从整体上把握司徒班钦青睐的创作风格。

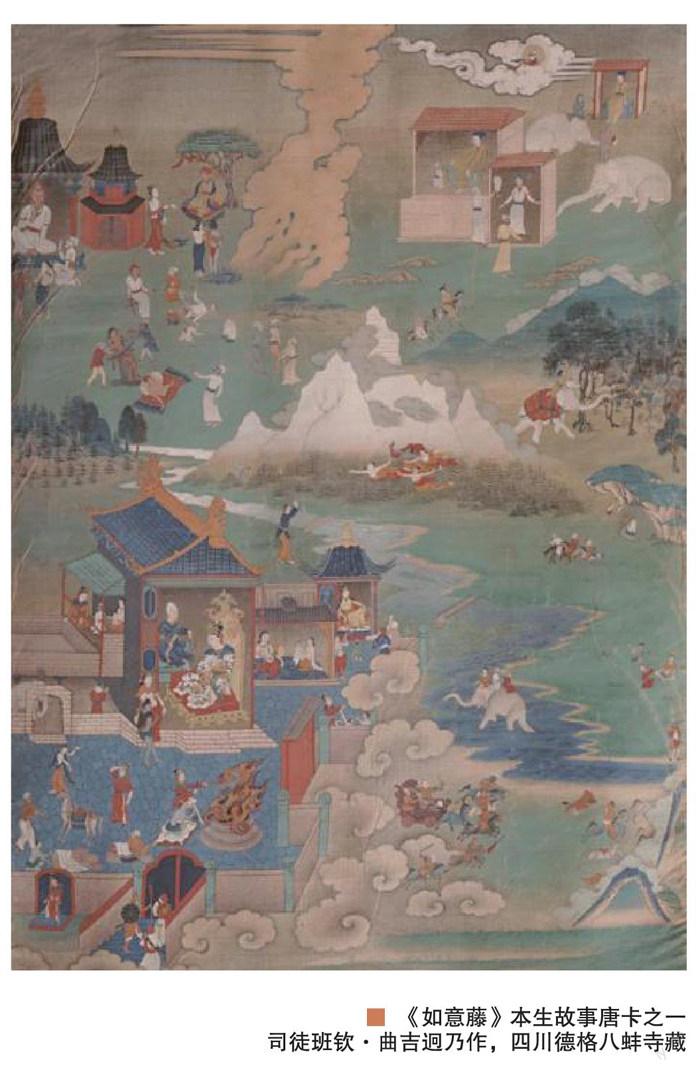

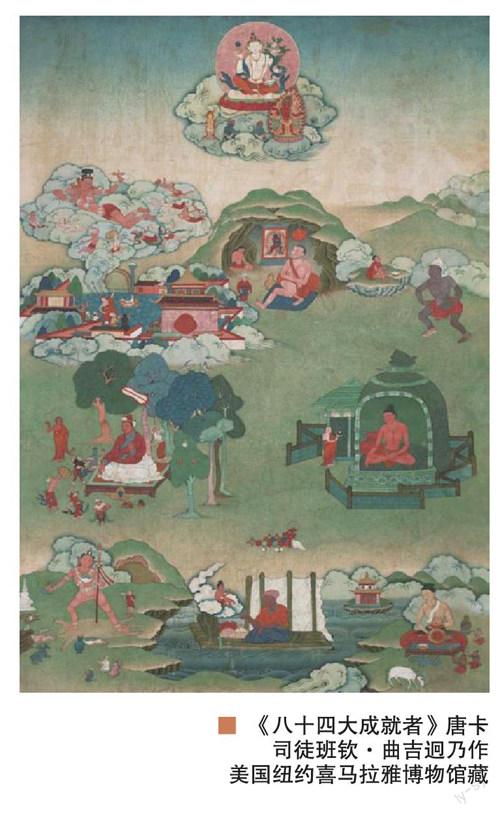

与司徒班钦相关最有影响力的《如意藤》本生故事以及《八大成就者》《六胜二庄严》《八大菩萨》《八十四大成就者》《十六罗汉》等,除《八大成就者》在八蚌寺建立之前,作为礼物送予德格土司并请示建立新庙,其余几乎都是在八蚌寺建立之后绘制而成。而目前保存于八蚌寺的一套《如意藤》本生故事唐卡组画,是最为明确由司徒班钦带领团队所绘的,这套集大成的作品最能反映他将不同风格自然融合的包容态度及艺术选择。

三、司徒班钦绘画作品的艺术风格

在司徒班钦的自传中,明确地对他所绘制的作品风格进行记录。这个时期(1726年)司徒班钦赠予德格土司并请示建立新庙宇的《八大成就者》,被明确指出是以“噶孜派”风格绘制的彩唐。为噶玛喇嘛创作的《六胜二庄严》是在汉式卷轴画上的新创作,还绘制了“印度装束的十六罗汉、金刚手和藏式装束的大黑天”。在其传记中还记载:“1733年,建立创作《如意藤》本生故事唐卡工作室,司徒班钦主要绘制白描画稿,由噶雪活佛们依次赋彩、勾线、描金。”在其组画的题记中也对其风格作出了总结:“色调上运用汉地色彩风格,图中的房屋建筑等则用印度和尼泊尔的风格特色,是一幅集汉、藏、印、尼泊尔绘画风格特色为一体而又独成体系的一种绘画风格,这在西藏绘画艺术史上是一大创举,具有很高的研究、鉴赏价值。”可见,在司徒班钦的绘画作品中,曾尝试过用不同的风格进行创作。

(一)青山绿水,薄透空灵——淡雅的自然之景

早期的藏族主流绘画作品承袭尼泊尔风格,以红色为主,深蓝色打底,局部绘金色、绿色、白色等其他颜色,背景为棋盘式布局,在不断与本土文化交融的过程中,逐渐形成了具有本土特色的绘画风格体系和绘画流派。尤其是发展到15世纪以后,受周边区域多种风格影响,在传统棋格布局上有了极大的突破。藏族传统的曼塘和钦孜画派、噶玛噶孜画派,都进行了将山水纳入背景的尝试。这种方式参考了汉地山水、花鸟画等的技法和特点,将藏地的雪山、森林、草原、湖泊等自然景观都融入了背景中,而自然物的固有色也导致早期唐卡中占主导地位的红色、橙色在背景中被弱化到几乎消失,仅在宗教规定的神佛、器物上进行保留,如僧侣所穿的红、黄色服饰,如意宝珠等供器等。司徒班钦沿袭了这种背景创作方式,但他却对此进行了新的诠释。

在司徒班钦作品的背景山水中,青绿色调扑面而来,清新空灵。整体石青、石绿两种色调为主,色彩轻薄透明,以晕染手法由浅及深,在淡淡的变化中尽显妙处。下方绿色草地与上方天空之间的过渡十分自然,有时以耸起的山峰作为天地分隔的存在物,绘制山峰的手法也极为简练,似与背景融为一体,山峰层层向里推进,延伸出无限空间。更多时候在交接处甚至没有任何分隔的线条或是事物,而以顶部薄染少量蓝色,化繁为简,大面积晕染呈现出一种近乎平涂般的效果,大面积无障空间更展现出天之空阔,地之旷达。

云、雾、光既是自然界中存在的气象,也是不可名状之物。画面通过多样化的形式表现缥缈的云朵,有的氤氲成团,有的升腾成缕。对人物的头光、身光采用薄透的晕染方式,这种表现方式也广泛运用于噶玛噶孜画派的作品中,成为噶玛噶孜画派有别于其他画派的一个重要特点。画师抓住了真实世界存在却又不具有固定造型的物体的特性,通过现实世界所存在的外形虚渺的云雾、空气、光等,为所表现的真实场景蒙上了一层神秘的纱衣,在表现真实世俗自然风光的同时,通过描绘这些看似虚幻让人充满遐想的景物,用写照自然的方式塑造出人们脑海中的佛国理想世界,将现实的自然环境与佛国的理想世界联系起来,为现世人们的心灵寻找一个美好的栖居地,引导人们得道证悟成佛。

(二)平远之势,包容万象——清净的理想之境

以青绿色调的自然山水为背景,大面积平涂青绿色调略施晕染,部分凸起的山峰施以赭石渐变渲染,呈现出具有平远之势的汉地青绿山水画的特点。咫尺之画,由下至上,由近及远,最上端为空灵的天空,表现出空间的纵深感,通过丰富多变的山、水、树木、人物、建筑形成一个具有相对远近关系的空间,整体以单纯的笔法勾勒,没有细致表现独立的树木,多是局部成林的树丛形式,营造出远景。此套唐卡虽取道青绿山水,但整体呈现与人们生活环境相似的辽阔高原草场风光。

这种平远之景,赋予了创作者无限的遐想空间。在这天地之间的宏大自然空间中,可以容纳下佛经故事中众多的故事场景和人物,仿佛真实世界的写照。构图上采用场景散点分布的布局方式,似连环画。在以传记、故事为主要内容的唐卡作品中,多采用这样的构图方式,这种构图方式与寺院回廊壁画中表现场景的方式如出一辙。在自然环境中根据不同人物的身份穿插着不同的生活场景,透露出一股强烈的世俗生活和田园气息,一瞬间就拉近了观者心灵上的距离。散点构图将时间与空间纳入一图,各个场景既相对独立,又交相呼应。而远景又给人悠然、宁静之感,把人的视线引向远方,把人的思绪带到天际。观天地、山水,可以明心静气、涤清心灵,远离凡尘俗世。“乐住山林、寂静向佛”,空灵恬淡的自然风光,为有情众生脱离生死、觉悟成佛塑造了一个向往之境。将佛教故事中真真切切的生活场景与山山水水融于一体,通过美丽的自然环境和人们熟悉的生活场景来带动观者的情绪,达到以情化人的效果,也传达了藏传佛教大慈大悲的精神。

(三)严遵法度、又赋新彩——工丽的装饰之趣

由于藏族绘画中的宗教性质,使它与以审美为纯粹目的艺术品不同,其创作目的及创作过程都受到宗教教义的约束,主观的创造都需要在法度之内。精通佛理的高僧大德才具备创作的基本素养,准确反映教义内容、精准量度的形象被作为典范反复临摹,引领着整个信众地区的风格。

在司徒班钦的作品中,神佛形象、人物着装、宗教器具等均严格按照传统比例和固定的色彩样式进行绘制,另外一些具有图案化特征而无特殊象征意义的山石、祥云、树木、建筑物等,用于填充画面空间,营造层次丰富饱满的效果。在统一标准下的创作,容易导致画面的程式化,但司徒班钦在对图案的运用和位置的经营上进行了充分的考量,利用装饰性元素表达了不同的效果,用流畅柔韧的线条变化来表现衣纹、山石肌理、光线等,用金和强烈的色彩来表现服饰、佩饰、宝座、宗教器具上的繁缛纹饰。正是这些纷繁的图案样式使得程式化的形象呈现出不同的美感,赋予了画面浓厚的生活趣味,打破了沉闷和单板。工丽的装飾元素和图案,与背景大面积薄涂的简练表达形成鲜明的对比,既强化了图式的元素符号,又将同样方式的场景内容分隔开,维持了画面和谐的整体感,在平实、高旷、清畅的简淡山水韵调里展示了富丽精致的装饰元素。

四、借古开今、融汇出新——多元一体重塑新风

司徒班钦游历四方,让他有机会接触到不同地域的迥异风格。青年时他学习传统藏族绘画,以此为绘画之基,受到曼塘派、钦孜派、噶玛噶孜派等藏族传统绘画流派的深远影响,同时他多次远赴尼泊尔,在八蚌寺建成后与汉地之间交往更为密切,多次访问云南等地,受到周边区域绘画风格的影响。从司徒班钦的作品中,我们可以直接或间接地发现来源于周边地区甚至更遥远地区的艺术因素,多元的艺术风格为藏族艺术的发展带来了新鲜活力和创造灵感。

司徒班钦的作品不拘传统而又别开生面,在对其他艺术风格的吸收上作出了成熟的思考和冷静的抉择。内容上仍以藏传佛教常见的尊神和佛教故事为主,在尊神的造型上,尤其是尊神的身体比例、肤色、手势、持物等方面均严格恪守量度规范。局部人物则根据各自不同身份据实描绘。绘画背景中则融合了汉地传统绘画的技法与山水、花鸟题材,把汉地追求清新淡雅的田园诗意与藏族浓烈艳丽的高原趣味巧妙地融为一体。司徒班钦将多种风格有机地组合在一起,在坚守本民族文化和传统绘画理念的同时,智慧地选择融入众家之长,最终形成完全属于自身的、独具特色的艺术体系,更是展现出司徒班钦追求宁静、博爱的佛教理论和哲学观念。

由于司徒班钦特殊的宗教地位,他和他的团队创作的作品是整个信众地区的风向标,必定是时代和灵感共同促成的杰作。司徒班钦作品的不同面貌,与其在学习绘画的不同时期所见所闻所临的经典作品有很大的关系,也与他自身在提炼风格迥异的艺术元素时所反映的审美趣味相关。宗教信仰决定了他对造像度量的绝对遵守,丰富的阅历和卓越的艺术领悟力赋予他阐释佛理教义新的绘画语言,从继承到解构再进一步建构,形成了一种新的审美风尚,这种新风格对康区乃至周边广大区域的艺术产生了极大的影响。

(本文图片摘自康·格桑益西著《藏传噶玛噶孜画派唐卡艺术》)

参考文献:

[1][德]大卫·杰克逊著,向红笳、谢继胜、熊文彬译.西藏绘画史[M].济南:明天出版社,2001.

[2]康·格桑益希.藏族美术史[M].成都:四川民族出版社,2005.

[3]康·格桑益希.藏传噶玛噶孜画派:唐卡艺术[M].成都:四川美术出版社,2012.

[4]熊文彬.继承与创新:18世纪藏族著名艺术家司徒班钦的艺术成就[J].中国藏学,2018(02):64-73+211.

[5]桑吉杰.司徒班钦·曲吉迥乃其人其事[D].中央民族大学,2017.

作者简介:

赖菲(1985—),女,汉族,四川泸州人。硕士(中国少数民族艺术专业)。四川博物院文博副研究馆员,研究方向:民族文物保管与研究。