拉美作家莫亚:暴力不是魔幻现实主义,而是现实

2022-05-30孙凌宇

孙凌宇

“萨尔瓦多”这一名称上一次大规模出现在国际新闻中,还是2021年6月,该国通过了《比特币法》,成为世界上第一个把比特币作为法定货币的國家。在严重的通货膨胀状态下,萨尔瓦多认为大起大落的比特币都比原本使用的美元更可信。

2022年3月,比特币亏损的风波才过去两个月,萨尔瓦多又因社会治安状况恶化、凶杀案数量反弹而进入紧急状态。3月25日以来的48小时内,萨尔瓦多全境一共发生71宗谋杀案,面对沉重的社会治安压力,总统纳伊布·布克莱于27日通过法令,宣布未来30天内严格限制国内一切集会活动。

来自该国的作家奥拉西奥·卡斯特利亚诺斯·莫亚虽早已离开故土生活,但仍经常阅读中美洲的新闻,他在回复《南方人物周刊》采访的邮件中说这些新闻“非常令人沮丧”,并表示“我不建议你去关注”。“对我来说它就像一个恶习。我努力不让它侵染我的生活,但很难保持不受影响,因为那里有你的回忆和你爱的人。”

至此,他便不愿多说,“谈论这些问题恐怕需要另做一场关于政治的访谈,对此我已经非常倦怠。”

黑帮、难民、贫穷等问题长期盘绕,萨尔瓦多和洪都拉斯、危地马拉被并称为中美洲“北三角”。直到1990年代,左翼反叛组织与军政府之间持续数十年的武装对抗才相继落下帷幕。然而和平并未随着战争的结束而到来。

莫亚的一位作家朋友曾用三个V开头的西班牙语单词形容萨尔瓦多当代社会:暴力(violenta)、邪恶(vil)、空洞(vacía)。从造成近八万人死亡的内战,到抢劫、绑架和凶杀充斥国民日常生活的战后时期,暴力始终是人们解决分歧的最常用手段,并渐渐成为社会文化的一部分。

同样生于中美洲的作家罗贝托·波拉尼奥一度总结,“真正的暴力是不可能逃避的,就是我们这些出生在50年代拉的美人的命运。”

如何讲述脑袋连中几颗子弹

莫亚1957年生于洪都拉斯首都特古西加尔巴,4岁随父母搬到萨尔瓦多。外公、 外婆都是右派,始终不看好刚刚从华盛顿留学回来的独生女跟比她大了整整23岁的左翼人士结婚。也就是说,他一出生就来到了政治冲突的漩涡里。

到1969年,两个家庭和两个国家一道进入了战争状态。“那时我才12岁,就学会了装假,两面都不能得罪呀。”外公对莫亚始终保持着十足的尊重,从来不会主动提及可能引发冲突的话题,更不会试图扭转他的立场和想法。他们依然每天上午去松林间慢慢散步,然后去餐厅吃饭、喝酒、闲聊。那时外公已经八十多岁了。

外公担任过执政的国民党的主席。莫亚童年最早关于暴力的记忆便是3岁时在外公家经历的一次爆炸式袭击。“也许就是这个事件,在我心中埋下了恐惧、仇恨和报复的种子。或许不是,或许可以追溯到更早。我想象着我的曾祖父何塞·玛丽亚·里瓦斯将军的脸。他于1890年被埃塞塔独裁政权枪杀,头颅被悬挂在科胡特佩克城门口,作为对他叛乱行为的嘲弄;或者我的叔叔哈辛托在1932年2月1日清晨于行刑队前向法拉本多·马蒂告别时,因痛哭而扭曲的神情;或者我的父亲在1944年4月2日所参与的反对马丁内斯将军独裁统治的政变失败后,得知自己被判处死刑时颤抖的身体;又或者,我的侄子罗伯蒂克在1980年3月的某一天,即将被暗杀队士兵用砍刀砍死时,那满脸的惊恐。”

在2018年5月BBC国际新闻频道的一次采访中,莫亚解释说,在凶杀案如此密集的中美洲社会,妄想和多疑早已成为居民日常生活的一部分。他们活得如履薄冰,无论到哪里都时刻警惕,不惜夸大陷入危险的可能性,这也是他们在那样的社会环境下不得不发展出的求生本能。

莫亚将当代中美洲社会这一部分现实幻化成特定的小说叙述风格。在他的笔下,人物常患有严重的被迫害妄想症,总是怀疑自己被监视、被跟踪,世界与自我因而同时变得愈发扭曲、陌生,直至精神错乱。

“我生活在一个暴戾的现实中,一个粗糙、丑陋的现实,在那里,犯罪被奉为最高价值,整个社会被人类最恶劣的天性支配着……我需要找到一种能够传递出这样一种现实的写作风格。因此,我就不可能采取比如贡戈拉(西班牙黄金时代诗人、剧作家,‘夸饰主义风格创始人)那种夸饰文体,或者巴洛克式的文风,来讲述一个人如何脑袋连中好几颗子弹这一类事,因为它在现实中就是:砰、砰、砰,完了。就这样。”

我们的现实并不魔幻

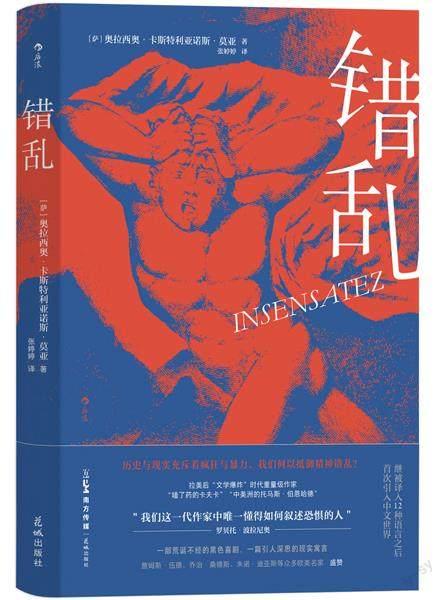

在他近期于中国出版的小说《错乱》(Insensatez)中,这一语言风格尤为明显。他紧凑、用力甚至神经质地表现了“地狱其实存在于脑中,而非肉体”这一生存处境,小说里的人物不论是靠着酒馆门口听马林巴琴演奏,还是坐着跟朋友聊天,都时时刻刻警惕着自己有没有被监视、店里有没有埋伏着刽子手。

就连脑中浮现性幻想或是满足身体层面的性需求时,被迫害妄想症跟其所置身的危险处境依然如影随形。“光得知此刻躺在自己身边的竟他妈是一位军官的女人这一点,就已经把我吓得魂飞魄散了。”莫亚解释道,是这种心理状态决定了人物对空间的感知,是人物内在的心理决定了一切。

不同于小说里愤世嫉俗、诚惶诚恐的主人公,书页背后的作者一头白发,看起来平和放松。他喜欢坐在大城市咖啡馆的露台,和朋友聊天,或者观察行人,看他们的表情、他们的衣着、他们暴露的情感。他自嘲:“到我这个年纪(如今65岁),乐趣已经所剩无几了,仅仅活着就已经是一场冒险:一杯苏格兰威士忌,一餐美食,一支上好的雪茄。还能要求什么呢?”

2021年9月7日,在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多,民众在街头抗议比特币正式成为萨尔瓦多法定货币。图/人民视觉

在中国发行小说显然也超出他的所想所求,算得上平日在美国爱荷华城规律生活的一小阵波澜。每周他会去一次爱荷华大学,在西语系教创意写作,每次两个半小时。来上课的学生都是成年人,其中一些已经是作家。讲习班内容主要为阅读和讨论学生的习作。讲台上的莫亚一收笔下的尖锐,“在这样的讲习班里,保持分寸感很重要。它关系到每个学生如何发展出他或她的叙述声音和叙述空间。需要在自由和尊重之间保持平衡。”

授课之外,他的时间分配给阅读、写作、吃饭、喝酒这四件事。他一个人住,因此拥有不被打扰的幸运。他喜欢清晨时分在家里写作,当住处不稳定时,这种写故事的冲动会格外强烈,“随时随地都可以写。”

2022年6月28日,圣萨尔瓦多,一名无家可归者坐在街头。图/视觉中国

他度过了动荡的大半生,小学和中学在教会学校,1978年考入萨尔瓦多大学语言文学系。隔年年初父母看到内战前夕的混乱局势,急急忙忙把儿子送到加拿大。他在多伦多仅读了一年大学又被迫辍学,随即来到哥斯达黎加,之后辗转圣萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥城、法兰克福、马德里等地,纷纷留下藏书和回忆。

待得最久的是美国,他坦言,“我认为比起魔幻现实主义,我们这一代拉美作家,在如何理解世界和我们所谈论的东西这个层面上更接近美国作家。加西亚·马尔克斯所描述的宇宙或世界,对我来说,就像他在谈论非洲或波斯。我更接近与洛杉矶或其他美国城市有关的文学,而不是与马孔多有关的文学。我的意思是,我们的现实与魔幻现实主义有什么关系?我们的现实并不是魔幻的。”

拒绝全盘相信口述史料

流亡期间,莫亚在墨西哥及危地马拉的新闻机构、杂志社和报社工作了二十余年。他回忆那段岁月,“它完全与魔幻无涉,而是更多关乎人类及其体制机构的腐败与堕落。”这些黑暗的见证并非一无是处,至少催生了他的写作,《错乱》的创作灵感即来自其在危地马拉参与“历史记忆恢复计划(由危地马拉天主教会于1995年发起,集结一众社会活动工作者和学者知识分子,搜集整理幸存者的口述资料,以记述和揭露长达36年的内战期间军队对国民、尤其是少数民族群体犯下的442场屠杀)”修订工作的真实经历。

和小说主人公一样,他当年也负责校对战后幸存原住民口述史料。“那些口述史料当然令我恐惧,但与此同时,其文字表达形式也为我带来了审美的愉悦。两者并不互斥。恐怖也可以是美的,只要有形式的支撑。在这里,形式指的就是语言的构建。”

2022年7月3日,圣萨尔瓦多,热带风暴引发的暴雨和洪水造成路面坍塌。图/新华社

他在2009年接受纽约《格尔尼卡》杂志采访时详尽表达了对于见证文学的厌倦,“‘我是受害者,我遭受了这些,你必须听我说,一旦你听我说,你就会接受或采信我的政治立场,我的故事就是真相——而我们(这一代作家)的反应是什么?我们拒绝了这一切。我们拒绝了这种类型的叙述。我们意识到的是,现实更加复杂……不存在什么真实的叙事……当你相信她存在,完全相信时,你就会出现问题。”

为了避免掉入对亲历者讲述的迷信,他在写作以历史事件为由的小说前会阅读一切能搜寻到的材料。“你对一个主题掌握的信息越多,在讲故事时就拥有更丰富和多样的选择。不同的视角、不同版本的历史讲述,都有助于丰富情节和人物。单一角度,即认为只存在一个历史真相的观点,会扼杀文学。”

“重要的是明白,每个人身上都同时有一个潜在的受害者和一个潜在的施害者。这一点在《错乱》中就有所体现,主人公,那个校对员,既认同受害者,也认同犯下谋杀罪的军官。这是两种相反的情绪状态,他在一个情境中陷入这种状态,在另一个情境又陷入那一种状态。阅读人权侵害报告,对他造成了精神上的异化。”

《错乱》是一部黑色喜剧,但仍然是一部书写政治的作品。他书中的叙述者偶尔会影射征服者,提醒我们,在危地马拉和其他地方,军队对原住民的谋杀是一个古老的故事。马里奥·巴尔加斯·略萨写道:尽管西班牙人在新世界宣布小说为非法,但他们高度不可靠的编年史实际上是第一批拉丁美洲的小说。这些关于流血、残暴和恐怖的种族屠杀的故事对莫亚和波拉尼奥这样的当代作家产生了直接影响,他们不可避免地把混乱的编年史置于他们作品的中心。

暴力如空气避之不及

莫亚至今发表过12部长篇,还有一些短篇小说集和散文集,其小说基本围绕中美洲和墨西哥地区展开,就是之前被统称为美索亚美利加的那片区域,人物也基本来自萨尔瓦多、危地马拉或洪都拉斯。

远离故土的这些年如何继续将中美洲社会的现实素材描摹进小说,对此他的回应是,“我的小说更多描摹人类的内心世界,他们的情感、欲望、观念。这些东西不是一朝一夕就会改变的,它需要几代人的努力,有时甚至世世代代过去也不会发生变化。例如,萨尔瓦多社会十分常见的凶杀,在形式上是发生了一些变化(以前更多用刀,现在更多用枪),但从20世纪初到21世纪初,该现象的实质始终未变。总体来说,我的小说探讨人的情感、人类之间深刻的冲突,以及中美洲的具体历史事件,我写暴力、性、亲密關系、家庭,因为意识形态和政治立场分歧而造成的家庭的破裂,等等。”

自小目睹的暴力事件以及因意识形态和政治立场分歧而经历的家庭破裂无疑对他造成了复杂且长远的影响,一方面给了他淡漠的视野,“我已经被造就成了现在的样子。我参与这个世界,但也带着距离看待它。我惊叹于人类迄今为止取得的成就,但也憎恶着人类内心深处始终不变的虚伪和残忍。总之,我认为如今处于这一边的东西,之后可能会去到相反的一边去,因为生活是由一个钟摆支配的,控制权不在我们手中。”

这些经历同时让他“养成了逃避斗争的习惯”,现实生活中夹在家庭对立阵营中的无法声张,似乎只能倾注于纸墨流淌。日后那些直指暴力、冲突的小说创作因此也可以视作一种抗争的表现,“文学创作的确可以从这个角度来理解。文学是一种知识形式,但也是一种站立于世界之中的方式,这种站立方式就意味着抵抗,意味着质疑其他理解世界的方式。”

在一篇讨论拉美文学与政治的文章中,莫亚表达了自己对“政治小说作家”“暴力小说作家”这类过度简化标签的抗拒,但坦言暴力元素的确充斥着他的写作。然而他强调,那并不是因为他以书写暴力为目的,而是因为政治与社会暴力存在于作家本人不得不呼吸的空气之中,构成其个人及集体记忆的一部分,是他必须面对的日常現实和难以超脱于外的存在处境。

莫亚处理暴力的姿态往往不是愤怒的控诉,而是幽默的对抗及消解。在其1997年出版的《恶心》(副标题为“托马斯·伯恩哈德在圣萨尔瓦多”)一书中,就故意邀请了这样一位悲观厌世的欧洲名人来到萨尔瓦多的首都参观,随处可见物资匮乏,民不聊生,治安混乱,战争留下的废墟遍地,农村经济凋敝;老百姓仍然心有余悸,沮丧、失望、茫然的情绪弥漫在这些家庭和整个社会。

许多萨尔瓦多人无法容忍自己的祖国遭受如此无情的嘲讽和抨击,小说发表不久,作家就收到了死亡威胁,不得不再次流亡海外。但奇怪的是,《恶心》在萨尔瓦多数次重印,2007年仍然是萨尔瓦多的畅销书之一。

面对这类威胁,莫亚说,“我从未停止过害怕。尼采早就说过,恐惧是人类的一项基本情感。问题只在于如何处理恐惧。就我而言,到目前为止,恐惧还没有强烈到令我的写作瘫痪,希望以后也不会。”

“写作的需要、透过文字表达自己的需要,在我十几岁的时候就浮现了,但我没有想过什么文学志业,因为在当时的萨尔瓦多——也许今天依然如此,作家并不被认为是一个职业。我想每个作家都希望拥有读者,然而这并不是一件作家可以掌控的事。我写作是因为不得不写,是一种表达的需要,它有时给予我慰藉,有时让我受尽折磨。它是一种命运。”

奥拉西奥·卡斯特利亚诺斯·莫亚 (Horacio Castellanos Moya)

萨尔瓦多作家,1957年生,拉美后“文学爆炸”时代的重要作家。2014年被智利政府授予曼努埃尔·罗哈斯奖章。2022年,代表作 《错乱》 被译成中文引进出版。