基于QCA的城市应急管理中居民情绪反应研究

2022-05-30胡睿

2020年春季突然爆发的新冠肺炎疫情,是自2008年SARS疫情以来我国面临的最严重的突发公共卫生事件。由于信息技术的高速发展,这次疫情信息传播更快速,影响更广泛,引起的关注度更高。新冠肺炎疫情暴发期与春运高峰期重叠,更让国内的交通枢纽城市成为重灾区。

本研究以微博平台为研究载体,以新冠肺炎疫情集中暴发的时间段(2020年1月21日至2020年3月22日)为研究时间窗口,以QCA(定性比较分析,Qualitative Comparative Analysis)为研究方法,分析了城市居民对城市应急管理事件的情绪反应,旨在为未来的城市治理提供智力支撑。

一、城市应急管理居民情绪分析

(一)变量设定与赋值

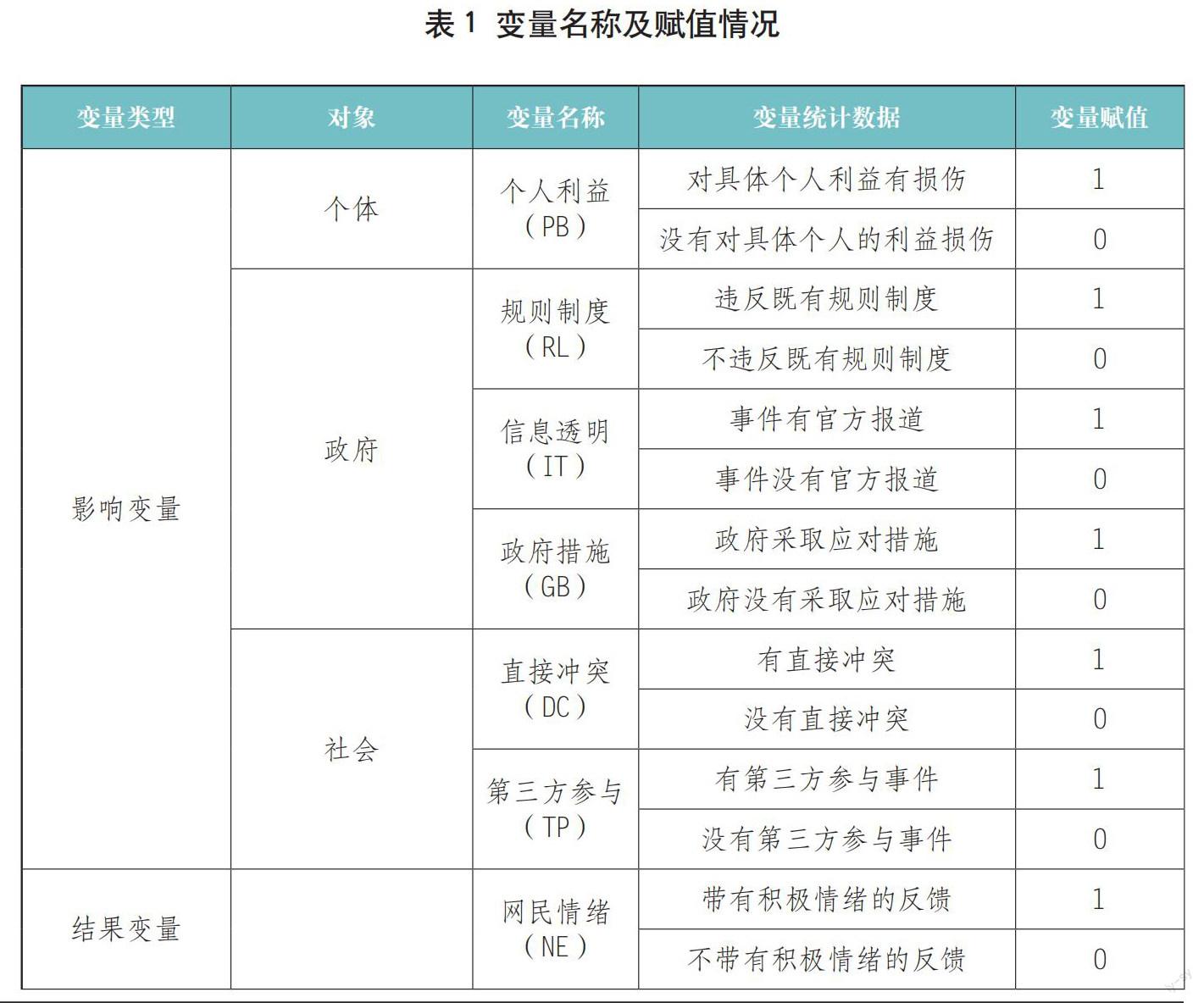

根据城市多元治理理论,城市治理中的利益相关方主要有市民、政府、社会三大类。市民是城市治理的服务对象,也是组成城市的基本单元。政府是城市治理的服务提供者,是公权力的代言人。社会包括企业、社会组织等各类机构。本研究从这三类主体出发,设置变量。具体变量及其取值情况见表1:

(二)网民情绪影响的单变量分析

分析结果显示,所有的六个自变量中,一致性没有超过0.9的,即应变量发生不存在单独的必要条件。“政府作为”的一致性得分为0.83,可视为结果发生的充分条件。说明政府的及时、积极作为对居民的正向情绪产生具有推动作用,但仅是充分条件,不是必要条件。政府积极作为从经验上看解释了居民积极情绪达到42%的原因。可见,单个变量的分析不能有效解释网民的情绪动向,需要进一步进行条件组合分析。

(三)条件组合分析

利用fsQCA的组合分析工具,对所有自变量的组合进行分析。结果显示,整体覆盖率(Solution Coverage)和整体一致性(Solution Consistency)分别达到了0.86和0.93,表明所有条件组合能够解释86%的案例,且解释力度较强。

共有六条组合路径一致性大于0.9,这六个条件组合路径均具备较强的解释力。用中文表达这六条路径,分别是:

网友积极情绪=无个人利益损失&信息透明&无直接冲突&无第三方涉及(路径一)+无个人利益损失&政府积极作为&无直接冲突&无第三方涉及(路径二)+有违规行为&信息透明&政府积极作为&无直接冲突(路径三)+有个人利益损失&信息透明&政府积极作为&无直接冲突(路径四)+无个人利益损失&有违规行为&信息不透明&政府积极作为&无第三方涉及(路径五)+有个人利益损失&无违规行为&政府积极作为&有直接冲突&有第三方参与(路径六)。

由此可以得出如下分析结果:

首先,“无个人利益损失”+“政府积极作为”+“无第三方涉及”是所有组合中覆盖面最大的一种组合方式,覆盖率为0.60(路径二与路径五)。说明由政府直接处理突发事件更容易得到居民的认可,而针對群体发生的突发事件比针对具体个人的突发事件更容易让居民接受。这三个条件中,政府的及时、主动作为是覆盖面最大的单个条件。

其次,“信息透明”与“无直接冲突”的组合覆盖面位居第二,覆盖率为0.22。这说明网络空间与实际生活一样,谣言止于信息对等。当一些捕风捉影的信息在网上涌现时,最好的策略是公布真相。不管是正面的真相还是负面的真相,客观的事实都更容易被居民接纳。同时,直接发生冲突的事件则令人难以接受,网友的情绪也更容易被冲突所影响,从而表现出愤怒、恐惧、不解、不信任等负面倾向。

第三,在所有路径中,有一条路径的覆盖率明显高于其他,就是路径二“无个人利益损害&政府积极作为&无直接冲突&无第三方涉及”。符合这一路径的案例的一个共同特点是,无论内容如何,都是政府通知公告类的事件。这说明居民对官方的通知认可度最高,认为政府主动公布相关信息尊重了公民的知情权。并且这类事件中没有第三方参与,只有城市公共服务的提供者政府和被服务对象居民两个主体。此类网络信息容易获得居民客观、积极、肯定的反馈。

二、政策建议

(一)落实政府在应急处置中的信息发布主体责任

分析结果显示,无论是从单个变量角度考虑,还是从组合条件入手,政府及时有效地作为都能够平复突发事件给市民带来的负面情绪。政府的公信力在这一过程中都会得到提升。与此同时,信息发布的及时透明也是唤起市民积极情绪的有效手段。两者结合来看,以政府公信力为背书的突发事件信息发布是稳定居民情绪、提升居民满意度的重要途径。因此,应当明确政府在突发事件应急处置中的信息发布主体责任。

自2003年以来,我国以“一案三制”(“一案”指制订修订应急预案;“三制”指建立健全应急体制、机制和法制)为核心的中国特色应急体系建设取得重大成就。与这一体系相辅相承的是信息发布机制。2006年1月,国务院发布了《国家突发公共事件总体应急预案》。预案中明确指出,“突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面,事件发生的第一时间要向社会发布简要信息,信息发布形式主要包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等”。2016年发布的《〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则》中更是明确规定,“对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情,要快速反应,最迟要在5小时内发布权威信息,在24小时内举行新闻发布会,并根据工作进展情况,持续发布权威信息,有关地方和部门主要负责人要带头主动发声”。

当前,新冠疫情的全球影响还远远没有结束,新的突发事件也层出不穷。幼儿园伤害事件、变电站起火、火车大规模延误等事件,或严重或轻微,都对公众生命、健康和财产安全造成伤害,影响社会稳定,造成重大社会影响。在发生突发公共事件后,及时准确地向公众发布事件信息,是政府部门负责任的重要表现。这对于公众了解事件真相,避免误信谣传,从而稳定人心,具有重要意义。

政府在信息发布的同时,应当遵循以下原则。首先,政府对突发事件的信息公布应当及时有效。政府及时发布调查结果、事件定性,及控制涉事责任人,让公众看到政府依法处置的决心,为推进事件解决、缓解公众情绪起到重要作用。

其次,政府对突发事件的信息公布应当客观,不涉及过多的表彰和颂扬。在发布内容上,及时就案件进展、伤亡数字、后续措施等公众最为关注的实质性问题进行公开,避免谣言扩散,也要避免因过分强调“领导重视”而导致次生舆情的发生。

第三,防范次生舆情。在互联网的助力下,现在的信息传播非常迅速,而流言往往先于真相进行传播。真相的调查需要时间和专业的团队,而流言往往具有煽动性和话题性,是抓人眼球的内容。民众的正义感很容易被利用,从而对流言轻信。在公布了事件的基本信息后,市民对后续处置、领导表现、追责情况等往往更为关注,从而满足心中对“公平”的衡量标准。如果事件没有过程的透明报道,容易引发次生舆情。因此,政府在事件发生的第一时间应当做“第一定义者”,抢占舆论高地。第一时间向社会发布简要信息,随后动态更新事故相关情况、政府应对措施等,并根据事故处置进展做好后续发布规划工作。

(二)充分发挥社交媒体的积极作用

社交媒体是信息化的产物。在当前城市管理中,信息化、网络化的力量不可小觑。网络化为行政组织扁平化奠定了技术基础。网络技术正深刻地改变着传统科层制的内外部信息交流方式,有效地弥补了以往信息文件垂直运送存在的容量小、速度慢、时滞和失真等缺点。政府的各项政策与社会研究计划可以在直接快捷的网络上公布和通过,大大提升政府效率。这让政府可以更加快速地参与到突发事件的处置当中,借助官方公众号等平台及时公布信息。

社交媒体不仅能帮助政府提升公信力,快速解决社会问题,维护社会稳定,同时还为居民参与提供了更加便捷的方式。利用社交媒体,居民能够以较低的成本参与到城市建设管理的前端工作中,包括参与到突发事件的处理和跟进当中。在多起血库告急事件中,就是通過社交媒体的号召让当地居民团结一心,踊跃献血,才得以帮助伤病人员渡过难关。

(三)采取非暴力的途径处理突发事件

研究结果显示,市民对突发事件的积极情绪与“非暴力行动策略”密切相关,与“无直接个人利益损失”也高度关联。我们关注的事件均为发生在城市的突发事件,城市居民往往占有较丰富的社会资源,倾向于选择较温和的行动策略,善于利用新媒体的关注和传播,使其诉求迅速公共化和透明化,并进一步促成政府与民意之间的互动,为双向沟通的协商开展进行舆论施压。同时,随着公众政治知识的不断增加,对知情权、参与权等政治诉求越来越强烈,抗争者倾向于采取积极态度和行动与政策制定者进行协商沟通,因此座谈会、听证会、论证会等双向沟通方式成为其青睐和争取的方式。值得一提的是,与以往研究中认为“小闹小解决、大闹大解决、不闹不解决”的“闹解”风气逐渐成为抗争者主流策略不同的是,多案例比较得出的结论显示,城市居民更倾向于采取较温和的非暴力行动策略。

但是,温和抗争策略存在的基础,是事件没有对具体个人的利益造成严重损失。如果事件有涉及流血冲突、地域歧视等较为私人的利益损失,市民更容易产生共情,从而引发较为强烈的负面情绪。而社交媒体往往采用断章取义的方式传播事件中最为戏剧性的部分,制造话题,引人关注,这就更放大了个人情绪。出于对自己也可能成为事件受害者的担忧,这类负面情绪更难以被安抚,也需要更长时间、更多的信息反馈才可以控制。因此,在处理突发事件的过程中,要尤其关注个体的利益,尊重每个个体的权利,真正让人民成为城市应急管理的主体。

(责任编辑:陈希文)

作者简介:胡睿(1987—),女,河北保定人,北京城市学院首都城市环境建设研究基地副研究员,研究方向:城市管理、城市可持续发展。