具身认知理论视角下的科普游戏研究与设计实践

2022-05-30曾钰新王建一

曾钰新 王建一

关键词:科普游戏 娱乐性 教育性 具身认知 体验设计

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)07-0040-03

引言

科普游戏逐渐成为一种新的科学文化载体,科普游戏产业蓬勃发展,国内也出现了越来越多关于科普游戏的学术研究[1]。目前,我国的科普游戏依然存在娱乐性和教育性不平衡的问题[2],教育性与游戏性在游戏核心机制上缺乏融合[3],科普内容的生硬嵌入影响了科普传播的效果。具身认知理论是认知加工研究的新兴领域,研究了身体体验及交互行为是如何影响人的情绪和认知的。借助具身理论提高用户的认知效率,对科普游戏的设计与实践具有指导意义[4]。因此,本文基于具身认知理论,分析了具身环境、交互设计和反馈、隐喻和反馈概念对于科普游戏设计的意义,提出了具身认知理论视角下的科普游戏设计方法,并依据此设计方法进行了空间碎片撞击科普游戏的设计与开发实践。

一、具身认知理论概述

具身认知提出:认知思维和情绪体验与生理体验有着密不可分的联系。与传统的符号加工模式不同,具身理论指出认知并非是“离身”和独立的,也并非是外界刺激与行为效应的对应公式。认知还产生于身体的物理构造、身体所处的环境,以及身体与外界环境交互方式[5]。认知是身体的认知,心智也是身体的心智,人们的认知很大程度取决于自身的生理条件,以及获取信息的方式。早期人类与现代人类对“远”的距离认知迥异,是由于出行方式不同导致出行体验产生差异。根据麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出的“一切技术都是人的延伸”理论,电话、计算机、机械臂等工具大大地延伸了人的身体,强化了人的能力和条件,反过来影响了人类的认知过程[6]。

具身认知理论有以下几个核心要义:(1)认知是嵌入具身环境的;(2)认知是源于具身交互的,交互方式和反馈共同影响认知过程;(3)抽象思维是具身体验隐喻而来的[7]。

1.具身环境。具身环境理论指出,身体所处的环境,也构成了认知加工的信息来源。第一层含义在于,信息的存储不仅仅发生于大脑内部,也发生在外界环境。大脑把环境结构纳入认知过程,减轻认知负担,提高认知效率,如:依据状态可见原则设计的交互产品,用户无需将系统状态纳入记忆而徒增负担。第二层含义在于,环境信息与脑内信息共同决定了认知的结果,同样的信息在不同的环境中产生不同的意义。

2.交互方式和反馈。认知源于交互,交互方式和交互反馈构成了认知结果。比如,交互方式“用竹签插着吃”以及交互反馈“闻起来臭吃起来香”构成了对臭豆腐认知的主要部分;采用其他的交互方式及反馈,人就会认为是其他食物。又如“推”与“提”这两种交互方式,对物体的重量产生了不同的暗示,交互方式本身也在影响认知结果。

3. 抽象思维和隐喻。抽象思维是通过更具象的具身体验隐喻而形成的,隐喻即使用一种事物表示另一种事物[8]。具身理论认为,绝大部分抽象思维都能追溯到基本的身体体验,如冷与热、远与近等。这些身体体验形成了冷漠、热情、疏远、拉近等抽象含义[9]。“危险”的意义可能产生于受伤和死亡的体验,即“身体流血”和“心率加快”的身体体验;因此,“危险”的抽象意义与“流血”“心率加快”产生了意义的联结,当人看到血红色或听到急促的蜂鸣声,就习惯性地感受到“危险”。

二、科普游戏

科普类游戏为功能游戏的一个分支。功能游戏在娱乐性的基础上,具有提供知识、训练技能、培养行为等功能性。此外,科普游戏还具有传播科学文化知识、提高用户的科学文化素养、培养科学精神等特殊功能。

因此,依据科普游戏的定义,一款优秀的科普游戏需要同时拥有以下三个特性:(1)娱乐性,娱乐性是游戏的本质属性;(2)科学性,即游戏传递的科学知识是正确的;(3)反思性,即游戏能够提升兴趣,引发关注和思考。

近年来,一些优秀的科普游戏逐渐涌现,但从整体来看,国内科普游戏设计仍存在一些问题,主要包括以下两个方面:(1)“乐”“教”不平衡;(2)“乐”“教”融合不畅[10] 。

1.“乐”“教”不平衡。乐教不平衡即科普游戏的娱乐性和科学性、教育性不平衡,有两种表现形式:一种是游戏性不足,游戏性屈从于科学性,因此玩家的游戏动机不足,游戏也难以产生良好的科普效果;另一种则是科学性和教育性不足,由于过分关注游戏的趣味机制,导致游戏内容脱离科学实际,无法达到传播正确的科学知识的目的[2]。

2.“乐”“教”融合不畅。除了乐教不平衡,乐教融合不畅也是科普游戏面临的主要问题。乐教融合不畅,即科学内容与游戏机制的脱节。大部分科普游戏的科普内容游离于游戏核心机制之外,只通过其他简单的形式如答题、背景介绍展示科普内容[10]。科学和娱乐在时空上没有一致性,导致玩家注意力无法延续、学习效果不佳,游戏的传播性和整体性受到很大影响。如:生理科普游戏《儿童学身体》,科学知识设置在非游戏的独立模块,游戏机制与科学知识关联较小,科普效果差。

三、具身视角下的科普游戏设计方法研究

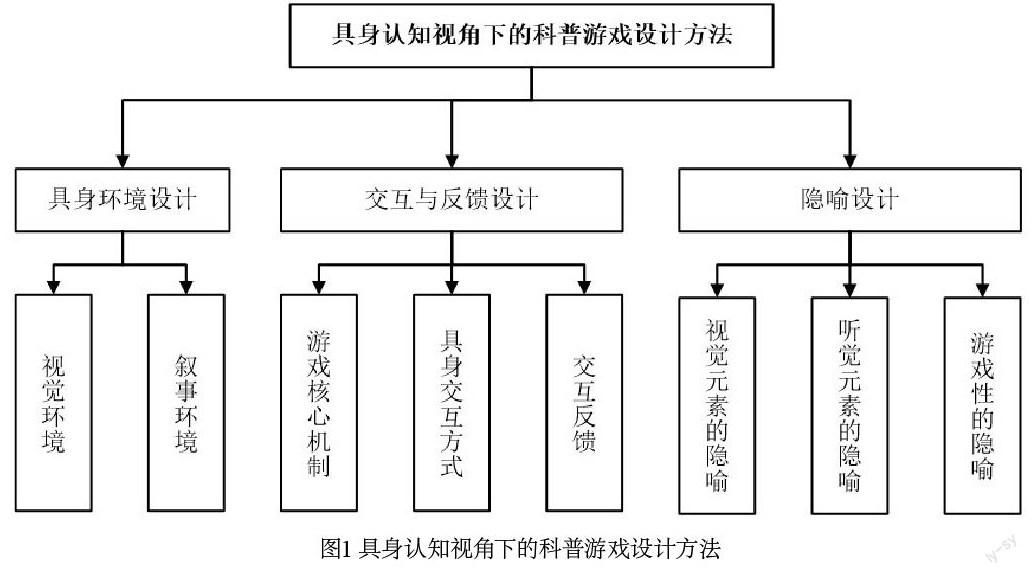

(一)设计方法概述:面向科普游戏“乐”“教”不平衡、融合不畅的问题,提出具身视角下的科普游戏设计方法。结合具身认知的核心要义,提出了三种主要方法:(1)具身环境设计,即通过环境和叙事联结玩家内在记忆,场景化科普知识;(2)交互方式和反馈设计,即对科学内容进行游戏机制转化,设计拟真化交互方式和反馈以表达科普内容;(3)隐喻设计,即通过特定的隐喻设计唤醒玩家内在具身体验,表达抽象概念或引起玩家反思。设計方法如图1所示。

(二)具身环境设计:环境是玩家最先感知到的内容。玩家在虚拟环境中进行交互,并且将交互结果转化为认知。情境认知理论提出,学习者在非真实情境中被动接收抽象概念,仅仅关注推理和思考而忽视文化和物理情境,会致使抽象知识与真实概念的脱节,产生惰性知识[11]。因此,具身环境设计的意义就在于创造一个具有真实感和沉浸感的文化及物理情境,将科普知识纳入其中,促进科普知识的认知。在科普游戏设计中,具身环境体现在两个方面:视觉环境、叙事环境。

1.视觉环境仿真设计。对视觉环境进行仿真设计,再现科普内容发生的真实物理空间。玩家将游戏机制所呈现出来的科普内容与语境相关联,获取情境化的科学内容,提高对科学知识和现象理解的深刻性。优秀的视觉环境仿真设计,在具体化真实物理空间的基础上,还可以利用逼真的场景设计,关联玩家脑内对相似真实场景的记忆,利用再现手段提高系统沉浸性。设计精良的飞行模拟游戏《微软模拟飞行器》,最大程度地还原了真实飞行情境的场景、天气及突发情况,游戏中的树木与建筑根据现实地理情况实时渲染,玩家甚至可以找到自己的家。经过视觉环境仿真设计的科普游戏产品,既能够使科学知识情境化、具体化,又能再现脑中真实,大大提高科学知识的真实性、可信度。

2.叙事环境设计。对语境环境进行叙事设计,可以通过设计背景故事和游戏任务来实现。背景故事设计能够令游戏事件的发生合理化,同时为科学知识提供确切的语境空间,与物理环境空间相呼应。游戏任务设计则为玩家执行复杂的科学任务提供动机,引导玩家的交互行为,以引入主观情绪提高玩家的认知效率。《遗忘岛》游戏中,玩家扮演一个被困无人岛的科学家,玩家必须对不同的气候或生物的真实照片进行分类,赚取金币以逃出无人岛。通过趣味的背景故事和巧妙的任务设计,玩家在游戏时不自觉地应对挑战、处理冲突,提高了对科学内容的认知和学习效率 [12]。

(三)交互和反馈设计:科学内容的呈现,首先需要寻找适合游戏的具体操作实践,抽象化为游戏核心机制,并通过合适的交互方式来呈现。环境一致性原则指出,尽可能选用与真实情境相同的交互方式,以达到对交互与预期的一致,减少界面学习成本。对于具身视角下的科普游戏设计而言,采用与真实情境相似的交互方式,可以提升玩家对于科学操作实践的认知。在虚拟现实平台内设计科普游戏,应直接运用手势识别,而不要使用按键替代;在手机或电脑终端,应采用交互范例或拟真的交互方式,如:通过陀螺仪和鼠标转动视角而非键盘;通过拖拽表示移动而非点击。

交互操作引起了特定反馈,玩家感知到操作与反馈的联系性,就形成了对科学内容的认知。因此,反映了科普内容的交互反馈应当加以强调,使之反复且生动地向玩家展现。腾讯追梦与科普中国联合开发的《电是怎样形成的》中,玩家可以通过拖拽以更换发电材料,选取瓶子上下晃动以添加溶液中的溶质,观察电灯亮度和电扇转动速度,据此了解发电材料与电流大小的关系。玩家在真实情景的自主交互,察觉了反馈的不同,并通过反复获得了对结果的确信,这种具身体验就转化为了知识。

(四)隐喻设计:除了传递科学知识和再现科学现象,科普游戏的另一任务是向玩家传递科学精神、提高玩家的科学思维、引发情感体验和反思。这些抽象内容,需要利用具体的元素进行隐喻。

在设计中应当先分析科普游戏需要表达的抽象概念,如环保、紧急、开放、机密等,通过联想和具象化,追溯与之相近的符号,不断重复以得到游戏设计可以利用的元素,包括:图标、色彩、界面、文字等视觉元素,音乐、音效等声音元素,游戏机制、游戏节奏、任务难易度等游戏性元素。玩家在游戏过程中不自觉地与这些元素互动,而这些视听元素、游戏体验共同构成了玩家对科普游戏的整体印象和情感体验,最终引发玩家对科普内容的反思。

四、具身认知理论视角下的科普游戏设计实践

(一)空间碎片碰撞游戏的设计背景和目的

在空间资源日渐重要的背景下,持续增长的空间碎片正在对空间探索造成巨大威胁,空间碎片逐渐成为了航空航天的重点研究领域。设计该领域的科普游戏,有助于传播空间碎片领域知识及技术,提升公众科学素养,对科学研究具有推动作用。本文基于具身认知理论视角下的科普游戏设计方法,实践了空间碎片碰撞科普游戏《寻芯计划》的设计与开发。

(二)游戏机制设计

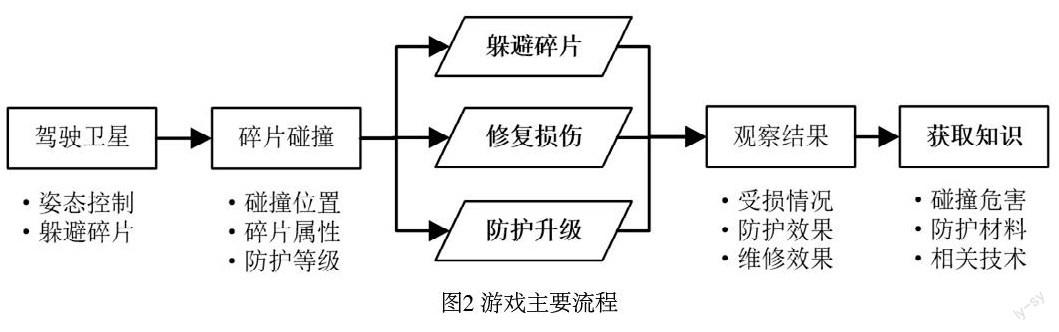

《寻芯计划》的游戏核心机制围绕着卫星受空间碎片撞击、卫星受损、卫星修复以及卫星防护技术升级而展开。将以上科普游对象进行游戏机制转化:玩家需控制卫星,躲避致命的碎片撞击,并合理使用资源,执行修复、防护,积攒能量以升级科技,获得最终胜利。玩家在游玩的过程中,感受碎片碰撞的危害、学习卫星防护材料的知识、了解空间碎片前沿技术,在完成任务挑战中提升了科学素养。游戏的主要流程如图2所示:

(三)《寻芯计划》具身环境设计

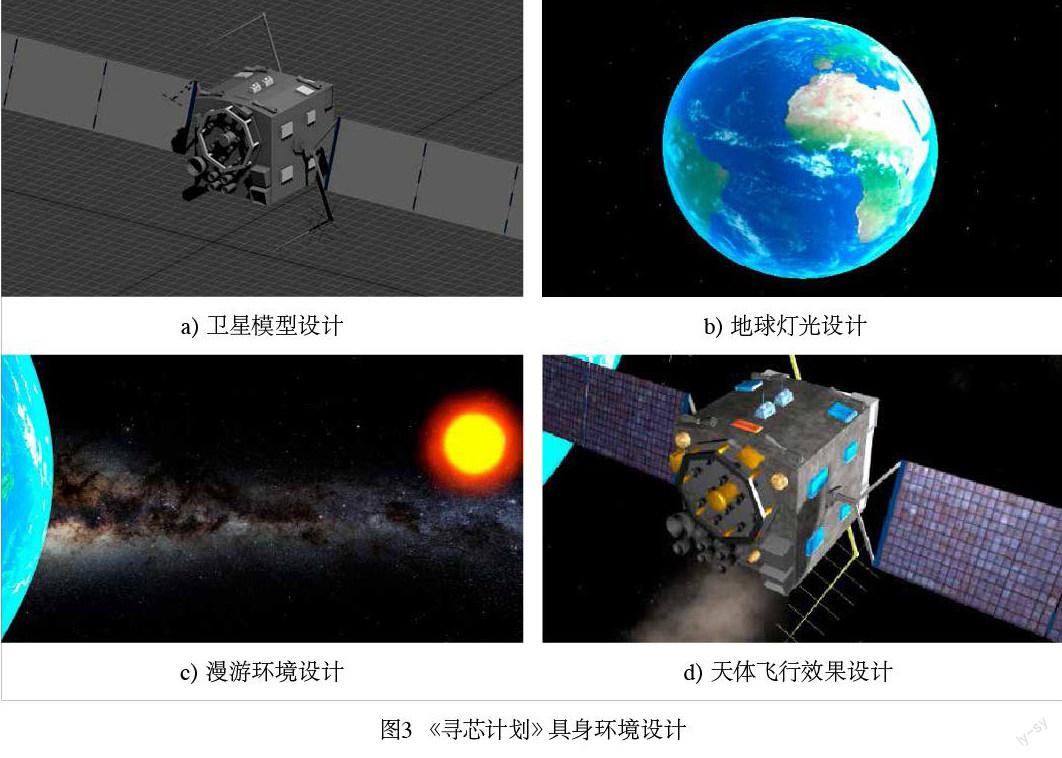

1.视觉环境设计:运用三维建模、灯光照明设计、粒子系统、环境贴图,设计卫星与碎片碰撞的真实环境。地球环境采用灯光照明设计,为地球增加立体感、渲染环境氛围;使用粒子系统对太阳进行仿真,设置粒子参数,逼真地再现太阳在太空中的视觉形象。在设计过程中,借鉴经典科幻电影《太空救援》的镜头和空间布局,力求玩家脑内空间环境的情景再现,强沉浸感和真实感,以求玩家对场景真实的确信,设计效果如图3所示。

2.叙事设计:游戏设计了“未来社会我国重要军事卫星受空间碎片撞击而损毁”这一背景故事,以及“玩家需要躲避碰撞碎片寻找军事卫星的重要芯片”的游戏任务。通过叙事设计:(1)玩家被赋予了国家级别的重要任务,情感因素提高了专注度和自主性;(2)未来时间背景,使围绕未来技术的游戏机制合理化;(3)“军事卫星被碎片击毁”故事本身就具有启示意义,强调了空间碎片仿真主题,强化了玩家对碎片危害的认知。通过场景再现和叙事,玩家将游戏机制置于一个具有真实感、沉浸感的环境及语境内。当游戏内容产生结果和意义时,玩家倾向于认为该意义基于真实的科学研究和科学现象。

(四)《寻芯计划》交互方式与反馈设计

1.交互方式设计:本实践模拟了航天员在太空中的卫星操作方式和观测方式,力图带给玩家有真实感的交互体验:(1)太空中缺少受力支点,头部和视角转动时会产生迟滞。设置摄像机的转动速度,编写转动延迟函数,以模拟镜头延迟效果;(2)卫星操作控件如姿态控制器、变轨避让器的设计上,借鉴了闸门的操作方式,推动打开,拉回关闭,当虚拟现实眼镜游玩时,结合体感设备,可以实现手势控制卫星的卫星;(3)卫星推进器使用粒子系統模拟。与现实交互方式贴近的交互设计,能提供良好的具身交互体验,玩家也能够正确预测与系统的交互方式,减轻学习负担。交互方式直观、易于理解和记忆,能够减轻复杂交互方式对科普效率的负面影响。

2.交互反馈设计:反馈是玩家获取科普内容的最主要方式,玩家进行了避让、修复、升级等操作,会观察到碰撞造成的受损情况发生了改变。其中,受损情况的反馈,根据防护材料的不同,卫星分别会产生穿孔、失效、失去姿态、碎片云等效果,如图4所示。通过操作和观察反馈,玩家能够了解到空间碎片相关的科学知识和技术。

(五)《寻芯计划》隐喻设计

1.抽象概念分析:游戏的设计目的之一在于科普空间碎片的危害性,基于真实的科学研究成果和研究方向,为玩家拓展未来空间技术研究的视野,提高玩家的科学素养。因此,本游戏的隐喻设计需要包含以下几个抽象概念:(1)危害性;(2)科学性;(3)未来感。

2.设计过程:先对抽象概念进行具象化联想,再使用可利用的具象元素进行设计。“科学性”“未来感”,具象化联想转化成如下几个设计元素:(1)科技蓝和金属灰,作为交互界面的主要色调;(2)扁平化风格,作为界面视觉元素设计的统一准则;(3)科技“秩序感”的统一样式,作为界面设计的标准。对“危险性”进行具象化联想:(1)红色,作为异常情况提示文字的颜色;(2)急促蜂鸣声,作为危机提示音。利用色彩设计、界面设计方法,设计出了《寻芯计划》的交互界面,如图11所示。其中,受损数据的展示中:“齿轮”“盾牌”等具象化图形隐喻控制、安全等抽象概念;电池样式隐喻受损情况;颜色隐喻严重性等。

3.效果分析:通过游戏内视听元素的隐喻设计,玩家在游戏过程中能调动内在的“紧张”与“危机”“秩序”与“混乱”“未来”与“科技”的抽象概念记忆,在交互过后获得对应的情感体验,引发对游戏内容的思考。

结语

本文基于具身认知理论,面向科普游戏的设计现状,提出了具身认知视角下的科普游戏设计策略:通过具身环境设计、交互与反馈设计、隐喻设计等具身体验设计手段,一方面给用户带来情感体验和沉浸体验,提高系统的趣味性、交互性、反思性;另一方面,结合情境化学习和游戏核心机制交互反馈,提高系统的科普效率。具身认知理论视角下的科普游戏设计策略,为科普游戏娱乐性与教育性的平衡与融合提出新的思路。