中药治疗急性呼吸道感染发热疗效的Meta分析

2022-05-30孙磊张荣珍

孙磊 张荣珍

【摘 要】 目的:系统评价中药治疗急性呼吸道感染所致发热的退热疗效。方法:通过检索中药治疗急性呼吸道感染或外感发热的临床随机对照试验(RCT),对检索到的文献按照Jadad评分量表进行质量评价,纳入符合质量要求的文献并进行系统评价。结果:本次研究共纳入16篇符合质量要求的文献,Meta分析结果显示,在降温起效时间及解热时间方面,中药组优于中药阳性对照组及安慰剂组,与西药组相比差异无统计学意义。结论:对于急性呼吸道感染引起的发热,中药具有明显的退热作用,但相对于西药并不具备优势。

【关键词】 中药;急性呼吸道感染;外感发热;Meta分析

【中图分类号】R278 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2022)12-0100-06

Chinese Medicine for Acute Respiratory Tract infection:A Meta Analysis of Antipyretic Effect

SUN Lei1 ZHANG Rongzheng2

1.Postgraduate Training Base of Wuhu Hospital of Traditional Chinese

Medicine of Anhui University of Traditional Chinese Medicine,Wuhu 241000, China;

2.Wuhu Hospital of Traditional Chinese Medicine, Wuhu 241000, China

Abstract:Objective To systematically evaluate the antipyretic effect of Chinese medicine on fever caused by acute respiratory tract infection.Methods By searching the clinical randomized controlled trials of treating acute respiratory infection or exogenous fever with Chinese medicine,the quality of the retrieved literature was evaluated according to Jadad scale,and the literature meeting the quality requirements was included for systematic evaluation.Results A total of 16 papers were up to the quality requirements.Meta-analysis showed that Chinese medicine group was superior to Chinese medicine positive control group and placebo group in cooling onset time and antipyretic time,but there was no significant difference compared with Western medicine group. Conclusion Traditional Chinese medicine has obvious antipyretic effect on fever caused by acute respiratory tract infection,but it has no advantage compared with western medicine.

Chinese Medicine;Acute Respiratory Tract Infection;Exogenous Fever;Meta Analysis

发热是机体在致热源的作用下,引起体温调节中枢功能障碍,体温调定点上移,致体温升高超出正常范围。致热源可分为外源性致热源及内源性致热源,其中外源性致热源常见的包括病毒、细菌、衣原体、立克次体等。急性呼吸道感染是由于各种病原体侵入呼吸道并进行繁殖所致的一类疾病,是人类最常见的疾病,其病原体多具有外源性致热源的作用,据统计,就诊于门诊的发热患者中,急性呼吸系统疾患者可占80%以上[1]。

目前臨床上用于退热的西药多为非甾体类抗炎药,其服用方便、起效快,但易引起胃肠道不良反应,因此临床应用仍需谨慎。近年来,随着中药配伍及剂型种类的发展,中药治疗急性呼吸道感染取得了公认的疗效,其可有效缓解患者呼吸道症状,缩短病程,同时具有一定的退热效果。本次研究通过Jadad评分量表对检索到的临床随机对照试验进行质量评价,并只纳入分数在4分及以上的高质量文献,在降温起效时间及解热时间方面进行系统评价,为临床中应用中药治疗急性呼吸道感染所致发热提供参考。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

1.1.1 研究类型 为中药治疗急性呼吸道感染(感冒、外感发热)的随机对照实验(RCT)。

1.1.2 研究对象 不论何种诊断标准,明确诊断为西医急性呼吸道感染或中医感冒、外感发热的患者,发病病程于48h之内,并排除以下病例:①肺结核病及其他系统感染性发热;②不明原因的发热、结缔组织病、癌性发热等非感染性发热;③有精神病或严重心、脑、肝、肾等疾病影响系统评价疗效者;④妊娠期或哺乳期的妇女。

1.1.3 干预措施 治疗组采用单纯中药治疗,对照组使用常规西药、中药阳性药物、安慰剂或空白对照。

1.1.4 结局指标 参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[2]作为疗效评定标准:①降温起效时间:从首次服药时即开始计算到体温下降0.5℃所需要的时间;②解热时间:从首次服药时即开始计算到体温恢复正常并不复发所需要的时间。

1.2 排除标准 ①临床医案、综述、动物实验及药理学相关等非临床随机对照试验的文献;②实验设计或疗效评价标准存在明显缺陷的文献;③实验数据缺失或结局指标中无退热相关数据的文献;④重复发表的文献。

1.3 文献检索策略 计算机检索中国知网(CNKI)、万方数据库、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PubMed数据库,检索关键词为“中药”“急性呼吸道感染”“外感发热”“感冒”“随机对照”“Chinese medicine”“Acute respiratory tract infection”“exogenous fever”“Randomized controlled trial”,检索时间为数据库建立至2021年5月。

1.4 文献筛选 采用上述文献检索方法检索数据库,由两名研究人员独立对检索到的文献进行筛选,先剔除重复的文献,通过阅读标题及摘要进行初步筛选,最后通读全文,根据Jadad评分量表进行文献质量评分,最终纳入评分为4分及以上的研究试验,若筛选过程遇到分歧,再参考第三名研究人员意见决定。文献质量评分标准包括:①随机序列的生成是否恰当;②是否正确的描述分配方案的隐藏;③是否使用盲法及盲法的正确与否;④是否存在病例的撤出及退出,若存在,是否使用意向性(ITT)治疗分析。

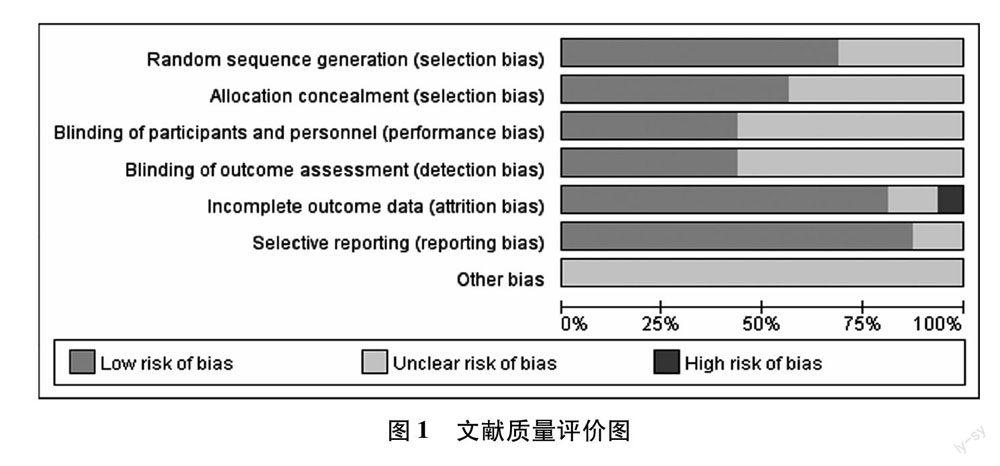

1.5 文献质量评价 对已经纳入的文献,使用Cochrane协作网提供的偏倚风险评估工具,并由两名研究人员独立对纳入文献进行质量评价,若存在分歧,则由第三名研究人员协助讨论确定。评价标准有 7 项 :是否描述随机分配的方法、是否使用分配隐藏、是否对受试者和研究者使用盲法、是否对结局评价者使用盲法、结局数据是否完整、是否存在选择性报告和其他偏倚来源。

1.6 统计学方法 使用Cochrane协作网提供的RevMan 5.4软件对结局指标进行分析,计数资料用优势比(OR)和 95% 可信区间(CI)表示,连续变量资料采用平均差(MD)及95%CI表示。先进性异质性检验分析,根据结果决定效应模型,若P ≥ 0.1,I2<50 %,说明研究结局具有同质性,采用固定效应模型进行分析;若P< 0.1,I2≥ 50 %,说明研究结局异质性较大,则采用用随机效应模型进行分析。

2 纳入文献结果

2.1 文献筛选结果 初步检索共获得2854篇文献,选出中药治疗急性上呼吸道感染或外感发热或感冒的临床随机对照试验246篇,通过标题、摘要的粗读,排除重复文献18篇,阅读全文,按照研究组采用的Jadad评分标准进行评分,排除评分小于4分的研究192篇,提取符合评分标准的文献36篇,剔除结果中无退热相关研究的文献20篇,最终纳入符合要求的文献16篇。

2.2 研究干预措施 本次纳入的16篇RCT文献中,中药组与西药组为6篇文献,其中包含安慰剂组3篇。中药组与中药阳性对照组为7篇文献,其中包含安慰剂组1篇。中药组与安慰剂对照组3篇文献。中药组与空白对照组0篇文献。

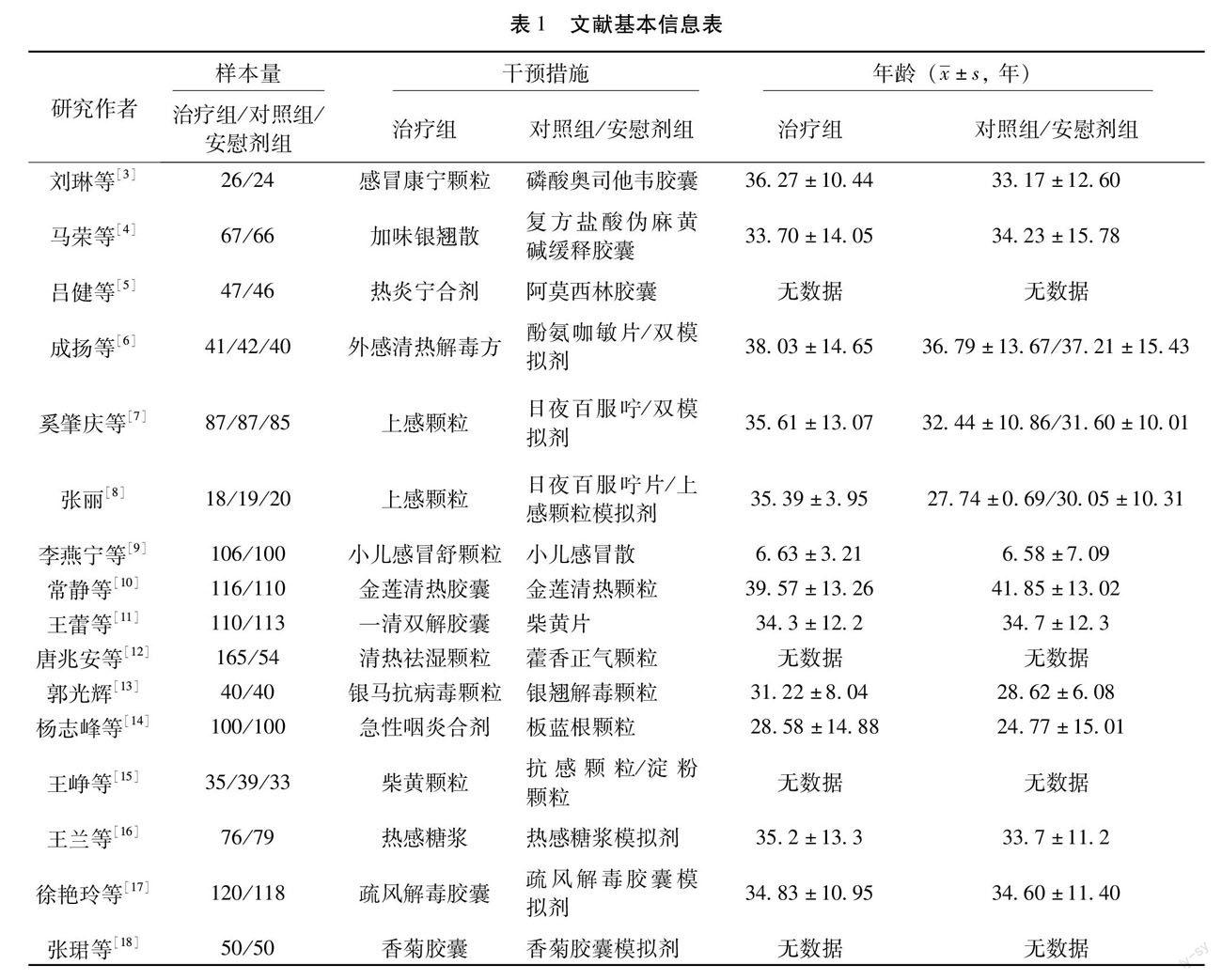

2.3 研究对象 纳入的16个研究共包含2469名研究对象(不包含脱落及退出病例),其中中药治疗组为1204例,对照组及安慰剂组共1265例,各个研究的样本量从57~259例不等。选取降温起效时间及解热时间作为结局指标,具体见表1。

2.4 文献质量评价 此次纳入的16项研究[3-18]RCT研究Jadad评分均≥4分,其中11个研究[3-7,10-12,16-18]均描述了具体的随机方法,5个研究只提及了随机。16个研究均使用了盲法,其中9个研究[3-11]根据剂型的不同采用了双盲双模拟,9个研究[4-5,7,10-11,13,16-18]详细说明了随机分配的隐藏和盲法的具体操作。14个研究[4-8,10-18]报道了病例脱落及退出情况,其中6个研究[7,8,10-12,13]做了ITT分析。16个研究均报道了治疗组与对照组具有可比性,且均作了基线分析。文献质量评价具体见表2及图1。

3 Meta分析

3.1 中药组与西药组 本次研究中,对照组为西药的文献共6篇。

3.1.1 降温起效时间 3个研究报道了中药组与西药组降温起效时间的对比,Meta分析结果显示两组之间无异质性(P=0.93,I2=0%),采用固定效应模型,结果显示合并平均差MD=-0.13,95%CI为[-1.63,1.36],合并效应量检验Z=0.17,P=0.86,表明中药组与西药组降温起效时间方面疗效相当,差异无统计学意义,如图2所示。

3.1.2 解热时间 6个研究均报道了中药组与西药组解热时间的对比,Meta分析结果显示两组之间异质性较大(P=0.03,I2=61%),采用随机效应模型,结果显示其合并MD=1.44,95%CI为[-5.07,7.96],合并效应量检验Z=0.43,P=0.66,表明中药组与西药组在解热时间相比,差异无统计学意义,如图3所示。

3.2 中药组与中药阳性对照组 本次研究中,对照组为中药阳性药物的文献共7篇。

3.2.1 降温起效时间 7个研究均报道了中药组与中药阳性对照组降温起效时间的对比,结局指标显示两组之间无异质性(P=0.17,I2=33%),采用固定效应模型,结果显示其合并MD=-1.78,95%CI为[-2.57,-0.99],合并效应量检验Z=4.42,P<0.00001,表明中药组相比于中药阳性对照组,在降温起效时间方面具有明显优势,差异有统计学意义,如图4所示。

3.2.2 解热时间 7个研究均报道了中药组与中药阳性对照组解热时间的对比,結局指标显示两组之间异质性偏大(P<0.0001,I2=79%),采用随机效应模型,结果显示合并MD=-3.57,95%CI为[-6.96,-0.17],合并效应量检验Z=2.06,P=0.04,表明中药组与中药阳性对照组在解热时间相比,具有一定优势,差异有统计学意义,如图5所示。

3.3 中药组与安慰剂组 本次研究中,对照组为安慰剂的文献共7篇。

3.3.1 降温起效时间 5个研究报道了中药组与安慰剂组降温起效时间的对比,结局指标显示两组之间无异质性(P=0.41,I2=0%),采用固定效应模型,结果显示其合并MD=-2.93,95%CI为[-3.46,-2.39],合并效应量检验Z=10.77,P<0.00001,表明中药组相比于安慰剂组,在降温起效时间方面具有明显优势,差异有统计学意义,如图6所示。

3.3.2 解热时间 6个研究报道了中药组与安慰剂组解热时间的对比,结局指标显示两组之间异质性偏大(P<0.002,I2=73%),采用随机效应模型,结果显示合并MD=-7.45,95%CI为[-11.79,-3.12],合并效应量检验Z=3.37,P=0.0008,表明中药组与安慰剂组在解热时间相比,具有明显优势,差异有统计学意义,如图7所示。

4 讨论

4.1 纳入文献质量评价 本次Meta分析研究中,共纳入16篇质量相对较高的文献,所有文献的Jadad评分均≥4分,其中7篇文献的评分为7分[4-5,7,10,11,16-17],2篇文献的质量评分为6分[6,18],4篇文献的评分为5分[3,8,12-13],3篇文献的评分为4分[9,14-15]。纳入的所有文献均作了基线分析,其结果均无统计学意义(P>0.05),说明研究在年龄、体温等方面具有可比性,且均实施了盲法,其中15个研究[3-13,15-17]采用了双盲法,1个研究[14]使用了单盲方法,从而会减少偏倚发生风险。所有研究均提及了随机,且多数研究采用了随机数字表或分层随机等较科学的随机方法。14个研究[4-8,10-18]报道了病例脱落及退出情况,其中6个研究[7,8,10-12,15]做了ITT分析,1个研究[11]在统计结局指标时报道了存在数据缺失并采用生存分析进行比较。

4.2 退热疗效评价 本次纳入的研究治疗组均为中药,对照组为单纯西药3篇[3-5],西药加模拟剂3篇[6-8],中药阳性药物6篇[9-14],中药阳性药物加模拟剂1篇[15],单纯模拟剂3篇[16-18],从多组分析作了中药退热疗效与西药、中药阳性药物、安慰剂退热疗效的对比,分析结果及森林图显示中药相比于西药,在降温起效时间及解热时间并无明显优势,甚至多数研究中西药组解热时间优于中药组。治疗组与中药阳性药物组相比,在降温起效时间及解热时间均具有一定优势。中药相比于模拟剂,在降温起效时间、解热时间均有明显优势,说明中药具有较为良好且确切的退热作用。

5 结论

本次纳入的文献中,体温基线的數据显示,多数组别体温平均差浮动在38 ℃左右,说明中药对于中低热患者退热疗效明确。随着近年中成药新剂型的增多,包括胶囊、片剂、颗粒剂、口服液、粉针剂、注射剂等,其给药途径相比于西药更多样化,临床应用更方便。对于临床中急性呼吸道感染的中低热患者,可优先使用患者易于接受的剂型治疗。由于缺少高热患者的随机对照试验,因此在临床实际应用中,对于高热病人仍应优先考虑使用西药退热药物为主。

由于本次研究纳入的治疗组与对照组药物种类、剂型偏多,且少数文献样本量偏低,使部分结果异质性较高,偏倚风险增大,其结果仅供参考,进一步分析仍需更多的高质量、大样本、多中心的RCT研究去验证。

参考文献

[1]段纯,全斌,喻艳林,等.新型冠状病毒肺炎疫情期间发热门诊患者临床资料分析[J].沈阳医学院学报,2020,22(5):401-403.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:58-60.

[3]刘琳,徐向东,裴晓璐,等.疏解清透法治疗流行性感冒临床疗效初步研究[J].北京中医药,2019,38(12):1215-1218.

[4]马荣,齐文升,杨秀捷,等.加味银翘散治疗上呼吸道感染发热的随机双盲对照临床研究[J].中国中医急症,2016,25(3):418-420.

[5]吕健,杨翠,王连心,等.热炎宁合剂治疗急性扁桃体炎的随机对照双盲多中心试验[J].中国中药杂志,2020,45(14):3282-3291.

[6]成扬,麦静愔,薛建华,等.外感清热解毒方治疗急性上呼吸道感染发热临床评价[J].上海中医药大学学报,2016,30(4):22-25.

[7]奚肇庆,刘清泉,张晓云,等.上感颗粒治疗急性上呼吸道感染发热的随机双盲双模拟多中心临床研究[J].中医杂志,2013,54(8):659-663.

[8]张丽.透表清气法治疗外感发热(上呼吸道感染发热)的临床研究[D].南京:南京中医药大学,2011.

[9]李燕宁,张葆青,潘月莉,等.小儿感冒舒颗粒治疗小儿外感发热(表寒里热证)的双盲观察[J].中国中医药信息杂志,2001(9):55-56.

[10]常静,李廷谦,万美华,等.金莲清热胶囊治疗急性上呼吸道感染(感冒风热证)的随机双盲对照试验[J].中国循证医学杂志,2005(8):593-598.

[11]王蕾,张瑞明,赵艳玲,等.一清双解胶囊和片剂治疗急性上呼吸道感染风温病热在肺卫证的多中心随机对照双盲双模拟Ⅱ期临床试验[J].中西医结合学报,2008(2):139-147.

[12]唐兆安,范伏元,王莘智,等.清热祛湿颗粒治疗急性上呼吸道感染(暑湿证)有效性和安全性的随机、双盲、阳性药平行对照、多中心临床研究[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(11):58-61,63.

[13]郭光辉.银马抗病毒颗粒治疗感冒(风热证)的临床观察[D].武汉:湖北中医学院,2008.

[14]杨志峰,林瑞芬,钟秋梅,等.急性咽炎合剂治疗急性病毒性上呼吸道感染随机单盲对照观察[J].实用中医内科杂志,2012,26(9):11-13.

[15]王峥,张利娟,董丽群.不同剂量柴黄颗粒治疗小儿急性上呼吸道感染风热证退热效果观察[J].中国实用儿科杂志,2012,27(7):533-536.

[16]王兰,刘清泉,赵旭东,等.热感糖浆治疗普通感冒(风热证)的随机、双盲、多中心临床疗效评价[J].现代中医临床,2015,22(6):6-11.

[17]徐艳玲,薛云丽,张会红,等.疏风解毒胶囊治疗急性上呼吸道感染风热证随机对照双盲试验[J].中医杂志,2015,56(8):676-679.

[18]张珺,邱维彬,魏玲.香菊胶囊治疗流行性感冒的随机对照研究[J].辽宁中医杂志,2015,42(9):1696-1698.

(收稿日期:2021-11-03 编辑:徐 雯)