压力性生活事件与青少年抑郁

2022-05-30盛靓王金睿周姿言彭海云辛素飞

盛靓 王金睿 周姿言 彭海云 辛素飞

摘 要:研究从建构的视角探索青少年抑郁发生的作用机制,以5所普通公辦中学的2072名学生为被试,采用《压力性生活事件量表》《安全感量表》《领悟社会支持量表》和《流调中心抑郁量表》对其进行调查。结果发现,压力性生活事件对青少年抑郁有显著正向预测作用,安全感在压力性生活事件和青少年抑郁间起中介作用,领悟社会支持在这一中介过程的全部路径中起调节作用。结合研究结果,尝试从建构的视角讨论包含青少年抑郁的心理健康影响机制,关注个体作为主体对外界环境因素的应对和交互作用,为青少年抑郁的预防和干预工作拓展思路。

关键词:青少年;抑郁;压力性生活事件;安全感;领悟社会支持

中图分类号:B844.2 文献标识码:A 文章编号: 1004-8502(2022)05-0043-14

作者简介:盛靓,鲁东大学教育科学学院副教授,研究方向为青少年心理健康;王金睿,鲁东大学教育科学学院本科生,研究方向为青少年心理健康;周姿言,鲁东大学教育科学学院本科生,研究方向为青少年心理健康;彭海云,鲁东大学教育科学学院本科生,研究方向为青少年心理健康;辛素飞,鲁东大学教育科学学院副教授,研究方向为心理变迁与社会变迁、青少年心理健康。

一、引言

青少年时期是身心健康发展的关键期。近年来,儿童青少年心理行为问题发生率逐渐上升,已成为关系国家未来的重要公共卫生问题[1]。 因此,青少年心理健康问题越来越受到世界各国研究者的关注[2][3]。其中,抑郁通常用来指一系列范围较广的情绪问题,是一个包含轻度的抑郁情绪到严重的抑郁障碍的连续体[4],严重影响青少年的身心健康,损害其社会适应功能,甚至可能造成自伤、自杀等严重后果[2][5]。《中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》显示[1],近25%的青少年表示感到轻度或严重抑郁。

现有对青少年抑郁的研究大致从两个视角展开,一个是先天遗传学方面的基因研究[4],另一个从传统心理行为变量上对后天环境中的影响因素进行探索,如人际关系及学业压力等[6]。毋庸置疑,来自遗传学领域的证据让我们对青少年抑郁产生新的认识 [7]。但基因方面的研究结果不仅效应量较低(不足2%),而且不能为预防和干预实践提供有效的方案[7]。因此,分子基因研究往往与环境因素(如母亲教养方式、同伴侵害以及普遍意义上的负性生活事件等)结合探索其交互作用[7]。除此之外,很多研究尝试探索青少年个体层面对抑郁发生的影响,比如核心自我评价、功能性失调态度及自动思维等[8]。综合以上各类研究,抑郁看似一种症状的客观表现,但其根本是在个体身上的体现。青少年个体作为主体的建构机能得到研究者越来越多的关注,影响因素的选择更多偏向青少年个体的主观能动方面,强调应对方式选择的重要性。相关中介和调节机制的研究进一步说明,青少年的态度和行为与其内在思维密切相关[9]。这种典型建构视角启发研究者产生以下几个关键思路:首先,青少年抑郁不是直接结果,负性生活事件可能通过其他关键因素的中介或调节影响青少年抑郁的发生及程度[6];其次,青少年抑郁不是必然结果,并没有一种或几种特定的环境或事件决定青少年抑郁的发生及程度。有研究显示,青少年的心理韧性可能会被某些消极情境激发,反而形成抵抗抑郁的积极品质[10]。而这种非必然性正是因为青少年抑郁不是被动结果,而是一种应对方式。作为主体的青少年并非被动接受体,而是具有不可忽视的主观能动性。

(一)关于压力性生活事件与青少年抑郁的已有研究

经济和科技的快速发展导致社会对青少年的要求越来越高,青少年学习和生活中的压力事件强度更大。青少年处于身心发展不确定的阶段,再加上近年来各类公共危机事件的爆发,使得青少年感知外界环境的压力剧增。上述外部环境的变化与逐年上升的青少年抑郁发生率可能存在紧密关系。事实上,已有研究结果也支持了这一猜测,青少年经历的压力性生活事件频率越高、强度越大,其抑郁程度越严重[3]。另外,研究者针对不同青少年群体(农村和城市),考察青少年生活中不同的压力事件来源类型(家庭氛围或经济水平、学业、人际关系,甚至重大变故等),均发现压力性生活事件的经历与青少年抑郁呈显著正相关[3][11]。因此,国内外研究者达成共识,即压力性生活事件的经历是青少年抑郁的重要预测因素[12]。然而,不可忽视的是,该预测机制具有两个层次的特异性差异:首先,压力性生活事件对抑郁的解释力在我国青少年与西方青少年群体中存在文化性差异[13];其次,压力性生活事件导致抑郁症状的发生存在个体性差异[14]。上述无论哪个层次的特异性差异都启示我们,在压力性生活事件这一重要的环境因素对抑郁结果的影响机制中,青少年个体做出的特定反应(认知、情绪及行为)很关键,这些反应体现出主体对问题的理解以及因此逐渐形成的内在固有的逻辑能力。综上,压力性生活事件往往不必然、不直接诱发青少年抑郁,而是通过各类因素的中介或调节作用最终对青少年个体产生影响[5][11][15]。此外,因为青少年不是被动地接受压力性生活事件对自身的影响,而是在对自身的认知或情绪感知加工后作出相应的反应,抑郁是其中一种消极的应对方式。以此建构的视角探索压力性生活事件与青少年抑郁间的作用机制不仅能帮助我们更清晰地认识青少年抑郁,而且能提供更实际有效的预防干预方案。

(二)关于安全感中介作用的已有研究

如前所述,青少年经历压力性生活事件后,是否会抑郁及抑郁程度如何,与中间因素的中介和调节作用紧密相关。 现有大量研究探索这些中间因素,大致将其分为环境关系与个体品质两类。前者包括个体所处物理环境以及社会环境下的人际关系,比如家庭及班级氛围、父母关系等[16];后者包括个人的消极和积极心理品质,比如神经质人格、自我概念等[8]。结合劳伦斯和奥利弗的自我系统理论[17], 无论是压力性生活事件还是环境关系相关的中间因素,最终主要通过破坏个体基本心理需要的满足(自我过程)对青少年个体产生消极影响。而安全感是维持个体和社会生存不可或缺的关键心理需求 [18]。尤其是在现代,社会经济的发展使个体的独立性增加,但一些最基本的消极情感也随之增强,比如无助、不安全的情感[19]。弗洛姆理论中的“个体化”(individualization)这一核心观点认为,个体的发展被两种相互冲突的力量所影响,即自由和安全[20]。青少年期是自我快速发展的阶段,摆脱束缚向往自由是自我概念形成和发展的必然趋势。综上,安全感不仅是个体对外界因素(压力性生活事件)加工后的主观感受,也是现代社会青少年心理发展的核心自我因素。因此,本研究选取安全感作为探究压力性生活事件诱发青少年抑郁的关键中介因素。

关于压力性生活事件与安全感的关系,学者们分别从理论和现实情境出發,展开一系列实证研究。理论上,有研究者认为,当个体有能力预见并处置可能的威胁时就会体验到安全感[18];反之,当个体无法处置当前面临的威胁情境(比如压力情境)时,往往会极度缺乏安全感。实证研究结果也支持这一观点。儿童时期遭受的虐待越多,对安全感的消极影响越强[21]。青少年家庭环境中的父母冲突越多,其安全感水平越低[22]。而青少年应对安全感缺失的方式往往是回避外部刺激,长期退缩可能使其陷入抑郁等负性情绪中[3]。不仅仅是普通的青少年群体,也有研究发现,农民工子女及留守儿童群体安全感的缺失也容易诱发抑郁[23]。由此可见,安全感缺失可能是压力性生活事件诱发青少年抑郁的一个关键中介因素。已有研究显示,情绪安全感在父母婚姻冲突和抑郁关系中起中介作用[22]。另外,安全感的中介作用甚至会持续较长时间,有研究发现,大学生抑郁症状的增加与儿童期遭受虐待相关,而这种相关通过对其安全感的长期破坏起作用[21]。综合以上研究,本研究拟探索安全感在压力性生活事件与青少年抑郁间的关键中介作用。

(三)领悟社会支持的调节作用

虽然压力性生活事件可能会通过降低个体的安全感进而导致抑郁,但这种影响存在一定差异,即在面对相同类型的应激生活事件时,并非所有人都会产生抑郁,这进一步验证了青少年抑郁不是被动接受的结果,而是青少年主动选择的一种应对方式,在选择的过程中,个体的心理资源可能具有重要作用 [24]。领悟社会支持作为一种与社会环境联系密切的心理资源,是个体心理的主观体验,即个体感到在社会中被尊重、被支持、被理解的情绪体验或满意程度,它可能在缓冲压力和维护心理健康方面发挥重要作用[25]。有研究发现,领悟社会支持与抑郁存在显著负相关[15][26],即感知到的社会支持越多,心理资源越丰富,个体出现抑郁症状的风险越低。此外,随着青少年的成长,领悟到较高的社会支持可能会增强青少年及时消除负面情绪压力的能力 。弗洛姆曾提出经典假设,个体在负面环境中会试图通过信奉权威主义以及民族主义等策略,感受与社会的更紧密连接,从而消除深层的基本消极情感 [19]。与此同时,青少年的发展是保护性因素(如领悟社会支持)和风险性因素(如压力性生活事件)交互的过程,风险性因素给个体带来种种情感压力,而保护性因素能缓冲这种趋势[9]。青少年在遭受压力性生活事件时,感知到较高的社会支持可能会避免青少年产生种种非适应性的情绪应对方式(如安全感不足、抑郁等)。据此,我们推测领悟社会支持可调节压力性生活事件影响安全感和抑郁的过程。

同时,大量相关研究发现,当缺乏安全感时,不仅个体自身倾向于寻找社会支持[18],外界干预一般也从给予社会支持着手[27]。也就是说,社会支持可能是当个体安全感缺乏时避免选择消极应对方式(比如抑郁)的重要保护性因素。有研究表明,实际社会支持通过领悟社会支持对抑郁情绪起缓冲作用,且领悟社会支持可发展为特质性或图式性的弹性人格,在青少年面对压力带来的安全感不足时发挥较稳定和条件反射式的作用[28]。雷丹等人对四川震后灾民心理健康状况的研究发现,当个体具有较低安全感时,如果及时给予强大的社会支持,灾民的创伤后应激反应的严重程度显著下降[27]。因此,本研究推测领悟社会支持可同时调节安全感影响抑郁的过程。

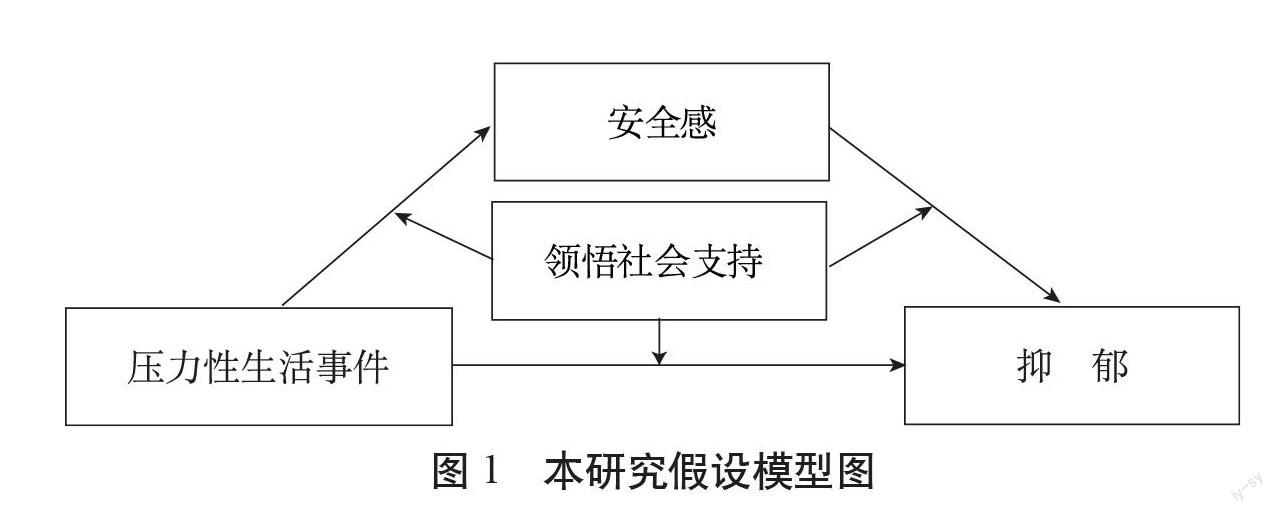

据此,本研究假设,领悟社会支持可显著调节直接路径和中介过程的前后两个路径。综上所述,本研究建构一个有调节的中介模型(见图1),旨在从理论方面探索青少年抑郁的影响机制,并在此基础上构建青少年抑郁发生及程度的应对模型,从而为促进青少年身心健康提供有效的干预和指导。

二、研究方法

(一)被试

2021年选取山东省、河南省和湖南省5所普通公办中学的2140名学生进行问卷调查,回收有效问卷2072份,问卷回收有效率为96.82%,被试年龄为11~18岁,平均年龄14.71岁(标准差为1.40),其中男生962人(46.4%),女生1110人(53.6%),初中生1070人(51.6%),高中生1002人(48.4%)。

(二)研究工具

1.压力性生活事件量表

采用Li等人修订的《青少年压力性生活事件量表》[29],通过16个项目测量青少年在过去一年中经历的压力性生活事件,涵盖不同压力领域:家庭、学校、人际关系和个人。分数越高,表示青少年在过去一年中经历的压力性生活事件越多、压力越大。采用6级评分,0表示“未发生过该事件”,1~5表示该事件发生过及对个体的影响程度:1表示“没有”,5表示“极重”。量表总分理论取值范围为0~80分,理论中间值为40分。该量表在本研究中的α系数为0.89。

2.安全感量表

采用丛中和安莉娟编制的《安全感量表》[18],共包含16个项目,具体分为确定控制感(Cronbachs α = 0.83)和人际安全感(Cronbachs α = 0.79)两个维度。量表采用5点计分,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”,分数越高,表示个体的安全感越低。量表总分理论取值范围为16~80分,理论中间值为48分。该量表在本研究中的α系数为0.90。

3.领悟社会支持量表

采用姜乾金等修订的《领悟社会支持量表》[30],共有12个项目,由家庭支持、朋友支持和其他支持3个分量表组成,每个分量表包含4个项目,采用7点计分,1表示“完全不符合”,7表示“完全符合”,分数越高,表示个体感受到的社会支持程度越高。量表总分理论取值范围为12~84分,理论中间值为48分。该量表在本研究中的α系数为0.92。

4.流调中心抑郁量表

采用Radloff编制的《流调中心抑郁量表》[31],共包含20个项目。要求被试根据最近1周内出现相应症状的频度进行4级评分,1表示“偶尔或无(少于1天)”,2表示“有时(1~2天)”,3表示“时常或一半时间(3~4天)”,4表示“多数时间或持续(5~7天)”。采用抑郁总分作为衡量抑郁水平高低的指标,分数越高,表示抑郁水平越高。量表总分理论取值范围为20~80分,理论中间值为50分。该量表在本研究中的α系数为0.86。

(三)数据处理

以班级为单位使用统一纸质版问卷进行集体测试,施测结束后问卷全部当场回收,整理和剔除无效数据。采用SPSS 21.0进行描述统计和相关分析,将所有变量做标准化处理后,采用SPSS宏程序PROCESS 3.3进行检验。

三、结果与分析

(一)共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验,结果共析出特征根大于1的因子10个,最大因子方差解释率为25.13%,比40%的临界标准小,说明本研究不存在明显的共同方法偏差。

(二)各变量的描述性统计及相关分析

描述性统计及相关分析的结果如表1所示。结果显示,压力性生活事件与安全感得分(得分越高,表明安全感水平越低)及抑郁均呈显著正相关,与领悟社会支持呈显著负相关;安全感得分与领悟社会支持呈显著负相关,与抑郁呈显著正相关;领悟社会支持与抑郁呈显著负相关。

(三)有调节的中介模型检验

首先采用SPSS宏程序PROCESS的Model 4检验安全感在压力性生活事件与抑郁间的中介作用。结果显示,在控制性别和年龄后,压力性生活事件能显著预测安全感,a = 0.39,SE = 0.02,p < 0.001;压力性生活事件、安全感同时进入回归方程,压力性生活事件能显著预测抑郁,c = 0.24,SE = 0.02,p < 0.001;安全感能显著预测抑郁,b = 0.54,SE = 0.02,p < 0.001。偏差校正的百分位Bootstrap方法检验表明,安全感在压力性生活事件与抑郁间起部分中介作用,且作用显著,ab = 0.21,Boot SE = 0.02,95%的置信区间为[0.18, 0.25],中介效应占总效应的比例ab / (ab + c) = 46.67%。

然后采用SPSS宏程序PROCESS检验领悟社会支持的调节作用。有调节的中介模型检验需对3个回归方程的参数进行估计,检验结果见表2。在每个方程中,对所有预测变量做标准化处理,对性别和年龄进行控制。如表2所示,方程 1 中压力性生活事件正向预测青少年抑郁(β = 0.37,t = 19.07,p < 0.001),压力性生活事件与领悟社会支持的交互项对青少年抑郁的预测作用显著(β = 0.05,t = 2.93,p < 0.01);方程2 和方程 3 中,压力性生活事件与领悟社會支持的交互项对青少年安全感的预测效应显著(β = 0.08,t =4.68,p < 0.001),且安全感对青少年抑郁的主效应显著,同时,压力性生活事件对安全感的主效应显著,且安全感与领悟社会支持的交互项对青少年抑郁的预测作用显著(β = -0.11,t = -7.17,p < 0.001)。这一结果表明,压力性生活事件、安全感、领悟社会支持、抑郁构成一个有调节的中介效应模型,安全感在压力性生活事件与抑郁情绪间起中介作用,领悟社会支持在模型的三段路径上均起调节作用。

为清楚地解释调节作用的实质,我们将领悟社会支持按平均数加减一个标准差进行高低分组,进行简单斜率检验并绘制简单效应分析图(见图2、图3、图4)。图 2表明,当领悟社会支持较低时,压力性生活事件对安全感降低的作用显著(Bsimple = 0.21,t = 8.51,p < 0.001);当领悟社会支持较高时,压力性生活事件对安全感降低的正向预测作用显著增加(Bsimple = 0.38,t = 13.52,p < 0.001)。图3表明,当领悟社会支持较低时,压力性生活事件对抑郁的正向预测作用显著(Bsimple = 0.17,t = 7.87,p < 0.001);当领悟社会支持较高时,压力性生活事件对抑郁的正向预测作用显著增加(Bsimple = 0.29,t = 11.26,p < 0.001)。图 4 表明,当领悟社会支持较低时,安全感降低对抑郁的正向预测作用显著(Bsimple = 0.61,t = 25.10,p < 0.001);当领悟社会支持较高时,安全感降低对抑郁的正向预测作用依旧显著,但增加幅度相对减缓(Bsimple = 0.40,t = 17.10,p < 0.001)。

四、讨论

本研究结果显示,压力性生活事件对青少年抑郁有显著正向预测作用,安全感在压力性生活事件对青少年抑郁的影响过程中起中介作用,领悟社会支持在全部路径中起调节作用。该结果与已有相关研究结果一致,比如有研究基于情绪安全感理论探究父母冲突情境下,青少年的情绪不安全感在其感知的父母冲突水平与其社交焦虑和抑郁间均起中介作用[22]。然而,如本文引言所述,青少年个体经历压力性生活事件后,抑郁症状的形成与否或其症状的严重程度取决于个体对问题的理解和内在的固有逻辑能力。因此,无论是外界环境还是个体品质相关的中间影响因素,青少年作为行为主体,都先对这些因素进行加工,加工后产生的对个体基本需求的影响是破坏其身心机能的直接关键因素[17]。基于此,本文结合研究结果以及已有研究,尝试从建构的视角讨论包含青少年抑郁在内的心理健康影响机制,通过选取个体的基本心理需求(安全感)和应对的关键策略(领悟社会支持)为中间因素,强调个体作为主体的应对感受和主宰能力,探索包含青少年抑郁在内的心理健康问题的非直接和非必然的建构视角。

(一)青少年抑郁的应对交互建构模型

青少年抑郁表现为一系列消极情绪[4],对其产生机制的研究应关注青少年作为主体对情境进行评估从而作出的应对反应。有研究发现,个体的应对方式在负性生活事件影响大学生抑郁的关系中起中介作用[24]。也就是说,抑郁虽然是一种发生在个体身上的消极心理状态,但只是症状和表现,它更倾向于一种个体与环境相互作用的应对结果。结合本研究结果,本文提出解释包括青少年抑郁在内的心理健康状态的应对交互建构模型(见图5)。其中,压力性生活事件是重要的外部环境之一,但不直接和必然导致青少年抑郁,而是通过青少年个体对外部环境因素的评估与互动后,使这些因素成为抑郁的保护性因素或危险性因素,前者使青少年发展出积极心理品质和行为,而后者通向不同类型的消极应对结果,抑郁是其中最为普遍的问题之一。该领域的研究应重点针对中间交互作用的过程,定位重要的影响因素,探索它们为何会成为保护性因素而非危险性因素,使青少年对抑郁等消极应对结果产生免疫力。在已有研究基础上,本研究考察安全感和领悟社会支持的中介和调节作用。结合这一应对模型,预防压力性生活事件对青少年抑郁的消极影响的实践工作可基于外部环境特征和青少年个体特征及相互作用,对青少年的思维模式以及行为模式进行系统干预。

(二)安全感的中介作用

基于该作用模型的理念,外部环境中存在不同影响因素,比如本研究中涉及的三个重要变量,但每个因素同时具有保护性和危险性的特性,而最终成为何种影响因素取决于青少年作为主体对其进行评估的结果。

虽然本研究结果显示压力性生活事件与青少年抑郁呈显著正相关,安全感在压力性生活事件和抑郁间起中介作用,而且该结果与已有多项相关研究一致,比如安全感水平高的个体独立意识较强,能够合理利用支持性资源积极应对当前的压力困境[25]。在此,安全感看似一个保护性因素,即青少年即使遭遇压力性生活事件,发生抑郁的可能性及程度也各不相同。但是,青少年不可能处在只存在压力和安全感的外界环境中,其他影响因素会随时间和情境的变化而出现,比如青少年获取安全感的主要途径是父母及同伴的支持和陪伴,而长期的外界帮助很可能使个体产生依赖,逐渐形成外控型归因方式。当遭遇突发性压力性生活事件时,外控型个体多将不良行为后果归因于外部环境因素,安全感可能迅速下降,更容易采取消极应对策略,进而呈现抑郁状态[26]。基于上述理论探讨与本研究构建的模型,本研究提出以下针对青少年抑郁的干预建议:尽量提高外部环境的安全感客观水平,比如创设温馨的学校环境和氛围,满足安全感与归属感,为压力性生活事件的影响提供缓冲作用。同时,培育青少年的主观安全感不可忽视,可注重开展以培养内归因能力为主题的课程和干预活动,使青少年在遭遇突发性压力性生活事件时主动进行内归因,减少其可能过分依赖外部环境构建安全感的状况,从而避免抑郁等情绪的消极影响。

(三)领悟社会支持的调节作用

本研究发现,领悟社会支持调节压力性生活事件通过安全感影响青少年抑郁,调节作用发生在中介链条的前半段、后半段和主路径,即“压力性生活事件与安全感间的关系”“安全感与抑郁情绪间的关系”和“压力性生活事件与抑郁间的关系”均受领悟社会支持的调节。

从后半段路径看,青少年在遭遇压力性生活事件后,陷入不良情绪的后果可在感知较高的领悟社会支持后得到修复。当个体面临突如其来的压力性生活事件,进而对外界环境感到不安时,感知来自周围亲人、朋友的支持缓解了他们对外界环境的恐慌,使个体选择相对积极的情绪应对方式[26]。在新冠肺炎疫情暴发(突发性压力性生活事件)期间的研究显示,青少年个体的安全感普遍降低[32],但是與那些感知较高社会支持的青少年相比,报告感知中等以及较低社会支持的青少年罹患抑郁症的风险更高[15]。据此,领悟社会支持调节“安全感与青少年抑郁情绪”这一结果支持资源保护模型和社会支持的缓冲效应模型的观点,即增加个体的有利资源(高领悟社会支持)可缓冲压力性生活事件引发的消极情感(低安全感)对个体的消极影响(抑郁)。

值得关注的是,虽然领悟社会支持是一个重要的调节因素,但随着青少年经历的压力性生活事件严重程度的提高,领悟社会支持的缓冲作用逐渐削弱。领悟社会支持对前半段和主路径调节的结果也支持这一点。出现这一结果的原因可能是,经历较多或较严重的压力性生活事件时,由于外界可能给予更多的关注,社会支持的客观水平提高,领悟社会支持的水平也随之升高。但是,由于压力性生活事件的严重程度太高(一般为较重大或较危急的事件),其客观影响无法在短时间内得到较为明显的缓和,青少年会意识到客观社会支持的无效性,与其较高的领悟社会支持形成较大落差感,从而导致其安全感迅速降低,影响抑郁的发生和程度。与此同时,本研究的结果支持压力易损假说[33],即领悟社会支持可能是一个压力易损因子,压力性生活事件这一风险因素可能严重威胁领悟社会支持的缓冲作用。这一结果对实践工作有很大启示和指导价值,具体来说,当我们对经历压力性生活事件的青少年加以帮助和干预时,需依压力性生活事件的程度具体对待,当青少年经历严重(极大或极危急)的压力性生活事件时,不能一味给予支持或只关注其心理因素(如领悟到的支持水平),还应注意压力性生活事件本身可能快速、直接地影响消极情绪(如抑郁等)的发生及程度。基于此,实际帮助应更注重压力性生活事件的解决,有针对性地提供实质性的支持,恢复领悟社会支持的保护性调节作用。

综上,对青少年抑郁的发生及程度,无论是压力性生活事件的经历还是安全感和领悟社会支持这类重要变量,都不是直接且唯一的影响因素,它们相互影响,也通过其他因素的中介和调节作用与抑郁相关,比如心理韧性、拒绝敏感性及归属感等[21]。正因如此,存在于外界环境中的某些变量不是必然引起或抑制青少年抑郁发生的影响因素,而是取决于青少年个体的主观认知评估及应对方式的选择[26]。本研究涉及的安全感和领悟社会支持看似积极的影响因素,但外部环境与青少年的个人认知、积极或消极应对方式、核心自我评价等也可能产生交互作用,对青少年抑郁或抑郁程度造成不同影响[6][28]。因此,除从外部环境着手提供对青少年发展有利的支持外,对青少年成长型心理健康内隐观(即对心理健康状态可调整、心理健康能力可成长的信念)[34]的培养不仅可帮助青少年更高效地利用环境中的有利条件,而且可最大程度对不利条件的影响产生免疫力,避免造成诸如抑郁等不良后果。即对青少年进行领悟社会支持和安全感的综合干预,可有效发挥青少年的主观能动性。

(四)研究的意义与局限

本研究考察领悟社会支持和安全感在压力性生活事件与青少年抑郁关系中的作用,并在此基础上提出包含青少年抑郁在内的心理健康与外部环境的作用模型,从建构的视角对认识青少年抑郁以及其他心理健康问题给予研究者新的启示。毋庸置疑,抑郁等消极情绪的产生及程度受外部环境和个体内部因素的交互影响,但相对来说,无论从整体大样本的横向层次还是从个体毕生发展的纵向水平看,外部环境因素相对较平均,每个人都会经历不同类型、不同程度的压力性生活事件,而个体内源性因素是抑郁等消极情绪产生与否及程度的关键。进一步思考、探索内源性因素的建构机能更有实践意义,即青少年个体作为思维和行为的主体,对外界环境的主观态度以及应对方式更值得关注。正如辛素飞等人在研究中提出[35],研究者可探索将更多心理变量从被动的“名词”转变为主动的“动词”,比如“安全感”转变为“感知安全的能力”,“领悟社会支持”转变为“对社会支持的领悟能力”,这样的探索方向除更注重青少年的主观能动性外,还为社会、学校和家庭不同层面的服务提供目标更明确、更有效的干预指导。

然而,本研究也存在一定局限性,有待未来的研究加以完善。首先,本研究采用自我报告法采集数据,其中压力性生活事件问卷包含的项目没有严格区分客观压力事件的评定和压力的主观评价,如“被人误会或错怪”的发生频率,这类题目的答案在很大程度上取决于青少年个体对事件的主观评估;其次,本研究只探讨青少年抑郁的发生影响机制,未探讨抑郁发生后的可能情况。基于抑郁是一种在青少年群体中较为常见的心理问题[5],未来研究可结合抑郁发生前的作用机制,对其发生后的重要因素进行探索,最大程度地避免抑郁复发或程度加重,将青少年抑郁的发生发展机制形成一个闭环系统进行研究;最后,本研究发现领悟社会支持在直接路径和中介机制的前半段及后半段的调节作用强度不同,但并未对此进行深入探究,未来可通过其他研究设计(比如纵向追踪研究等)对领悟社会支持这一保护性因子的复杂性进行更加深入的探讨。

五、结论

压力性生活事件不仅可直接影响青少年的抑郁水平,而且可间接通过安全感对其产生影响。同时,领悟社会支持在三条路径上均起调节作用。基于此,本研究从建构视角对青少年抑郁这一问题的发生机制进行探索,并在该视角下讨论心理健康与外部环境的交互作用,理论上丰富了对青少年抑郁以及其他心理健康問题的思考,实践上拓展了应对青少年抑郁问题的预防及干预思路。

【参考文献】

[1] 傅小兰,张侃,陈雪峰,等.中国国民心理健康发展报告(2019~2020)[M].北京:社会科学文献出版社, 2021.

[2] COPELAND W E, ALAIE I, JONSSON U, et al. Associations of childhood and adolescent depression with adult psychiatric and functional outcomes [J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2021, 60(05): 604-611.

[3] YOUNG C C, DIETRICH M S. Stressful life events, worry, and rumination predict depressive and anxiety symptoms in young adolescents [J]. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 2015, 28(01): 35-42.

[4] 曹衍淼,王美萍,曹丛,等.抑郁遗传基础的性别差异[J].心理科学进展,2013,21(09):1605-1616.

[5] 徐伏莲,黄奕祥.青少年抑郁症状研究进展[J].中国学校卫生,2013,34(02):255-256.

[6] 任志洪,江光荣,叶一舵.班级环境与青少年抑郁的关系:核心自我评价的中介与调节作用[J].心理科学进展,2011,34(05):1106-1112.

[7] 田相娟,曹衍淼,张文新.母亲消极教养、同伴侵害与FKBP5基因对青少年抑郁的影响[J].心理学报,2020,52(12):1407-1420.

[8] 崔丽霞,史光远,张玉静,等.青少年抑郁综合认知模型及其性别差异[J].心理学报,2012,44(11):1501-1514.

[9] 高昂,余洁静,耿耀国,等.青少年负性生活事件与非自杀性自伤行为:有调节的中介模型[J].中国临床心理学杂志,2020,28(05):897-901.

[10] RICHARDSON G E. The metatheory of resilience and resiliency [J]. Journal of Clinical Psychology, 2002, 58(03): 307-321.

[11] 李董平,许路,鲍振宙,等.家庭经济压力与青少年抑郁:歧视知觉和亲子依恋的作用[J].心理发展与教育,2015,31(03):342-349.

[12] HETOLANG L T, AMONE-POLAK K. The associations between stressful life events and depression among students in a university in Botswana [J]. South African Journal of Psychology, 2018, 48(02):255-267.

[13] GREENBERGER E, CHEN C, TALLY S, et al. Family, peer, and individual correlates of depressive symptomatology among U.S. and Chinese adolescents [J]. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 2000,68(02):209-219.

[14] 王美萍,郑晓洁,夏桂芝,等.负性生活事件与青少年早期抑郁的关系:COMT基因Val158Met多态性与父母教养行为的调节作用[J].心理学报,2019,51(08):903-913.

[15] GREY I, ARORA T, THOMAS J, et al. The role of perceived social support on depression and sleep during the COVID-19 pandemic [J]. Psychiatry Research, 2020, 293:113452.

[16] 田录梅,陈光辉,王姝琼,等.父母支持、友谊支持对早中期青少年孤独感和抑郁的影响[J].心理学报, 2012,44(07):944-956.

[17] LAWRENCE A P, OLIVER P J. Handbook of personality, Second Edition: Theory and Research [M]. New York: Guilford Press, 1999.

[18] 丛中,安莉娟.安全感量表的初步编制及信度、效度检验[J].中国心理卫生杂志,2004(02):97-99.

[19] 郭永玉.弗洛姆人本主义精神分析的启蒙价值[J].心理学报,2022,54(02):205-218.

[20] FROMM E. The sane society [M]. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1955.

[21] 刘珏,郭年新,麻超.儿童期虐待经历对大学生抑郁症状的影响:安全感和拒绝敏感性的中介作用[J].现代预防医学,2018,45(10):1783-1786.

[22] 王明忠,范翠英,周宗奎,等.父母冲突影响青少年抑郁和社交焦虑——基于认知—情境理论和情绪安全感理论[J].心理学报,2014,46(01):90-100.

[23] 石军红,常向东.在沪农民工子女安全感与抑郁的相关性[J].中国健康心理学杂志,2015,23(10):1562-1566.

[24] 程利娜,黃存良,郑林科.生活应激源对大学生抑郁的影响:心理资本和应对方式的链式中介[J].中国卫生事业管理,2019,36(04):289-292.

[25] 倪亚琨,郭腾飞,陈萍,等.受艾滋病影响儿童领悟社会支持对自尊的影响:安全感、同伴关系的复合式多元中介效应[J].中国临床心理学杂志,2015,23(04):695-700+745.

[26] 沈友田,胡笑羽,叶宝娟.压力对大学生抑郁的影响机制:领悟社会支持与应对方式的中介作用[J].心理学探新,2018,38(03):267-272.

[27] 雷丹,赵玉芳,汤永隆,等.四川灾区震后一个月PTSR、社会支持、安全感状况及相互关系[J].西南大学学报(自然科学版),2009,31(08):163-167.

[28] 叶俊杰.领悟社会支持、实际社会支持与大学生抑郁[J].心理科学,2006(05):1141-1143+1131.

[29] LI D, ZHANG W, LI X, et al. Stressful life events and problematic Internet use by adolescent females and males: A mediated moderation model [J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(05): 1199-1207.

[30] 姜乾金.领悟社会支持量表[J].中国行为医学科学,2001(10):41-43.

[31] RADLOFF L S. The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population [J]. Applied Psychological Measurement, 1977 (01): 385-401.

[32] 甄瑞,李璐,周宵.“新冠”疫情下青少年社会孤立对创伤后应激障碍与成长的影响:心理需要满足与自我表露的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2021,29(05):955+967-972.

[33] 王建平,李董平,张卫.家庭经济困难与青少年社会适应的关系:应对效能的补偿、中介和调节效应[J].北京师范大学学报(社会科学版),2010(04):22-32.

[34] 边玉芳,滕春燕.教师心理健康内隐观研究[J].心理科学,2003(03):483-486.

[35] 辛素飞,梁鑫,盛靓,等.我国内地教师主观幸福感的变迁(2002~2019):横断历史研究的视角[J].心理学报,2021,53(08):875-889.

Study on the Relationship between Stressful Events and Adolescents Depression

——Role of the Sense of Security and Perceived Social Support

SHENG Liang, WANG Jin-rui, ZHOU Zi-yan, PENG Hai-yun, XIN Su-fei

(School of Educational Science, Ludong University)

Abstract: The study explores the mechanism of adolescent depression from a constructive perspective. 2,072 students from five public middle schools were selected as subjects, and were investigated with the stress scale, the sense of security scale, the perceived social support scale and the center for research on depression scale. The results show that stressful events have a significantly positive and predictive effect on adolescent depression, the sense of security played a mediating role between stressful events and adolescent depression, and perceived social support played a regulatory role in all the pathways of this mediating process. Combined with the research results, this paper attempts to discuss the mental health impact mechanism including adolescent depression from a constructive perspective, pays attention to the coping and interaction of individuals as the main body with external environmental factors, which expands ideas for the intervention and prevention of adolescent depression.

Keywords: Adolescents; Depression; Stressful Events; Sense of Security; Perceived Social Support

(责任编辑:魏 一)