管理知识存量与流量:双元视角下吸收能力的构建

2022-05-30柳芳红王建刚

柳芳红 王建刚

摘要:[目的/意义]弥合组织双元性视角下知识存量与知识流量要保持平衡而知识基础观却认为该二者之间并非总是和谐共处的观点裂隙,并为管理实践提供理论指引。[方法/过程]构建知识双元的平衡维度与联合维度,检验知识双元对吸收能力的影响以及企业规模的调节效应。[结果/结论]基于215家企业问卷数据的研究结果表明:知识双元的联合维度对吸收能力具有显著正向影响;知识双元的平衡维度与联合维度的互动效应对吸收能力产生显著的正向影响;企业规模正向调节知识双元的联合维度与吸收能力的关系。

关键词:知识存量 知识流量 吸收能力 组织双元性 知识双元

分类号:F270.7

引用格式:柳芳红, 王建刚. 管理知识存量与流量:双元视角下吸收能力的构建[J/OL]. 知识管理论坛, 2022, 7(5): 479-496[引用日期]. http://www.kmf.ac.cn/p/309/.

1 引言

组织知识是企业竞争优势的来源基础。现代技术与经济环境多变的压力加大了企业生存和发展的阻力,为克服困难获取组织外部的机遇和保持组织内部活力,组织应对静态与动态两种状态下的知识进行有效吸收、整合以及利用。现有大量组织双元视角的研究都强调了企业对现有知识的利用与新知识获取间动态平衡的重要性[1-2]。I. Dierickx和K. Cool[3]将组织知识概念化为知识存量(当前组织内知识)与知识流量(获取外部新知识),并检验了知识存量与流量间的动态平衡关系。同时,不少从知识基础观角度出发的研究检验了知识存量和知识流量与绩效之间的关系[4-5],A. AL-Laham等[6]进一步发现,知识存量与知识流量间保持平衡的同时,二者之间具有良性的互动效应,并指出良性互动需要一定的前提条件。与此相反,管理实践中凸显众多知识存量与知识流量之间的冲突和竞争的现象,例如高管是选择“空降”还是从内部“提拔”,商业中常见的“外购”还是“自制”。学界并未对此类问题从知识流量和知识存量角度进行解释和理论挖掘。

动态能力视角下,吸收能力被视为企业消化、吸收并运用知识的能力,是学习能力中的关键部分,企业因此才能快速更新,并拥有勃勃生机,尤其是卓越企业之所以成功,吸收能力无容置疑是其必备能力之一[7]。然而,吸收能力严格受知识本身属性的限制和影响,比如W. M. Cohen和D. A. Levinthal[8]研究了知识存量对企业吸收能力的作用关系,认为吸收能力是先前知识存量的函数;而知识流量被定义为从企业外部输入的新知识,能够增加企业知识的深度与宽度[9],当企业积累了足够对知识流量的吸收能力,则能够为企业提供充足的应对外部环境变化的知识储备和能力保障[10]。然而,知识存量与知识流量两者之间的竞合关系如何对吸收能力产生影响,学界对此鲜有关注和探索。

当前对知识存量、流量与吸收能力的研究仍存在一些不足[11]。①当前研究更多地关注知识流量,而忽视了知识存量[12-13]。例如,知识流量的研究涉及联盟与网络[14-16]、员工流动[6,17]、研发投入[8]等,而对知识存量的研究则不足。②当前研究较多地将知识存量与流量分开进行研究[5,18],或者研究了两者之间良性的互动关系,并未关注竞争关系[19]。③现有对知识存量与/或流量的研究更多聚焦于对企业绩效或竞争优势的影响,如A. AL-Laham等[6]、D. L. Deeds和D. M. Decarolis[4]、Z. Erden等[5],但对如何影响企业吸收能力的研究仍然有限,正如H. W. Volberda等[11]指出,吸收能力的研究应该关注其与组织知识存量、流量间的关系。

本研究将引入组织双元性视角来研究知识存量的利用与知识流量的开发,并为其对吸收能力的影响提供一个新的理论视角。双元性视角下,组织知识存量与流量既相互依存又相互竞争。因此本研究将其界定为“知识双元”,具体地,将知识存量和流量之间相互生发、相互促进的关系定义为联合效应(良性互动),将知识存量和流量之间相互竞争、相互冲突的关系定义为平衡效应(烈性互动)。本研究还检验了知识双元对企业吸收能力的影响,并引入组织层面的权变因素(即组织规模)来探索其对知识双元与吸收能力间的调节效应。

2 理论与假设

2.1 吸收能力

吸收能力是企业识别外部知识,消化并输出为商业利益的能力[8]。W. M. Cohen和D. A. Levinthal[8]认为企业的吸收能力依赖于个体吸收能力,企业作为一个整体,面临着3个界面的知识,即企业内个体、外部企业以及前两者之间流动的知识,企业需要促进组织内部之间、内部与外部流动的效率,并提高对知识的整合和利用能力,即内向型、外向型和混合型吸收能力,而混合型吸收能力可以被认为是企业对前两种吸收能力的一种权衡,但随后的研究并未对该种吸收能力进行深入研究[11]。基于过程的视角,S. A. Zahra和G. George[7]认为吸收能力包含潜在的吸收能力与现实的吸收能力两个维度,分别由不同的管理知识过程机制所组成,但两者是互补的。由于吸收能力的两个维度聚焦于不同的知识活动与过程,由不同的组织惯例与流程构成[20],潜在的吸收能力包括知识获取和消化的过程,有助于保持企业探索的能力是对未来的一种能力储备;而现实的吸收能力包含对知识的转换与利用,能够促使企业实现当前的价值。因而,企业需要在潜在的吸收能力与现实的吸收能力间进行平衡[21,27],减少潜在与现实吸收能力间的差距,保持吸收能力的效率因子在合适的水平区间[7]。A. Y. Lewin等[20]进一步强调了平衡企业内部知识创造过程和对外部新知识的识别、获取与消化(即内部吸收能力与外部吸收能力)的重要性。对吸收能力不同维度间的平衡代表了企业具有关键的动态能力[20],因而能够确保企业获取持续的竞争优势。为了更好地解释潜在与现實吸收能力的效果,J. J. P. Jansen等指出未来需要研究潜在与现实吸收能力等不同类型的平衡[21]。因此,笔者认为知识的吸收不仅需要关注显现在外可实现的吸收能力,还应关注潜藏在组织不同活动或过程中的,当前未实现的吸收能力及该两者之间的双元平衡,进而促使企业整体的吸收能力对企业价值创造产生积极作用。基于组织双元性视角,本研究将通过同时执行潜在与现实吸收能力的过程,并实现两者间的平衡,来获得对吸收能力的整体性理解。

2.2 知识双元

知识基础观认为知识的产生、积累与应用是卓越绩效的来源,知识是企业最重要的资源,企业知识可以概念化为知识存量与知识流量[3-4],也即组织知识本质上包含静态与动态两个彼此矛盾的特征。知识存量是指知识经过选择流量路径而被积累的、企业能够控制的在某一时点上的集合[22]、程序、陈述性的组织记忆[23]、知识资产等。企业可以通过在个体、团队以及组织层面上的学习而实现组织知识的积累,这反映了在某时点上组织生产知识的能力和潜力[19,22]。知识流量是指某一时间段流入并被企业各部门消化和开发的知识存量[4],或者流出组织的知识资源的数量[23],反映了知识扩散的状况。在组织学习的过程中,知识流量则可以通过企业在不同层面上的前馈学习与反馈学习来实现[24]。因而,流量能够随时被调整,而存量则不能,除非通过保持不间断的资源流入模式,积累足够的知识数量和类型从而获得预期的变化[3]。

可见,知识存量与流量的实现依赖于企业执行不同的组织惯例与过程,由于知识的变化最终是反映在员工个人层面知识的运用,企业不同部门和级别的员工,将所拥有的企业知识进行积累或者流通是顺应组织的惯例和过程,因此企业需要谨慎地对资源进行积累与配置,以避免知识存量与知识流量间相互的挤出,如企业间知识交换可能产生知识溢出而强化企业知识积累的路径依赖,即知识流量对知识存量的挤出效应。同时,知识存量与知识流量又是相互促进,知识存量的实现需要通过知识流量的叠加作用[3],知识流量的流动速率受知识存量规模的制约,只有二者在数量和速度上配合得当,才能够实现企业新知识的螺旋增长。因此,组织知识具有存量与流量的双元性特征与维度,企业需要同时管理知识存量和知识流量,要能保持知识存量与流量间相对平衡不冲突在此前提下,组合知识存量与流量发挥互补效应,产生新知识。本研究将知识双元界定为企业同时致力于保持知识存量与知识流量间的相对平衡,并促进知识存量与流量间互补性的能力。

2.3 知识双元的平衡维度

知识双元的平衡维度反映了知识存量与知识流量间的相对力量的大小关系。知识存量与知识流量间的不平衡则更可能为企业带来风险威胁。如A. AL-Laham等指出企业可能遭受现有人力资本存量所带来的能力陷阱[6]。知识存量与知识流量间双元平衡能够形成能力陷阱的风险控制[1-2],同时也有助于潜在与现实吸收能力间的双元平衡。

虽然先前知识存量基础能够促进对外部机会的识别[25],但由于没有足够的新知识的流入,现有的知识存量基础积累路径的惯性和路径依赖将会被增强,企业的知识结构将趋于僵化[26],产生过度的知识冗余[15],外部新知识获取的动机和能力被限制,而这反过来又会进一步导致企业无法准确识别外部新知识的价值。同时,企业知识积累日益同质化,则会给企业带来当前知识过时的风险[2],也会限制企业对可用于组合、重构的知识要素的利用。进一步,企业知识存量结构的僵化也导致当前知识结构无法匹配外部知识,同时这种知识僵性限制了企业对当前知识结构的改变,因而不能有效地实现外部获取的新知识被消化或转换[27],企业学习与更新的进程受阻。

相反地,当企业知识流量(对新知识的探索)超过对现有知识存量的利用,企业更多地将资源用于对新知识的推动上。这时企业可能面临着由于不能够充分利用现有知识存量而带来的短期收益的损失,甚至可能危及企业的生存。如果是从外部获取的新知识,企业需要充分利用内部知识基础来帮助消化、转换这些知识,但是企业不充足的内部知识存量则会表现为知识在宽度与深度上的局限[28]。在知识存量宽度上的短板,表现为企业不具备多样化的知识,导致识别、消化或转换知识上的劣势。W. F. Boh等[29]指出若企业的知识宽度与深度处于高水平则对创新具有很强的促进作用。P. J. Lane等[9]同样发现具有较宽知识存量的企业,隐含地表明了企业具有高水平的吸收能力。在知识存量深度上处于低水平会导致企业不能够正确理解外部知识,进而导致对知识消化的失败[30]。此外,以牺牲企业短期的收益为代价而对外部新知识的探索需要企业承受外部知识搜索、试验的成本[1],尽管企业对外部远端知识的搜索带来了大量多样化的知识要素,但提高了企业现有知识基础与外部知识间的异质性[31],因而增加了知识整合、吸收的难度与成本[10,32]。

假设H1:知识双元的平衡维度正向影响吸收能力。

2.4 知识双元的联合维度

知识存量与知识流量是相互影响的,知识流量源于知识存量,而知识流量能够改变知识存量[13,19],这都体现了知识存量与知识流量间的互补效应,在这种互补性的视角下[33],企业执行知识流量(或知识存量)的活动会相应地增加知识存量(或知识流量)的活动所带来的收益。A. AL-Laham等[6]研究表明联盟之间的知识存量与知识流量产生正向的互動效应。

知识双元性的联合维度表明知识流量的探索性与知识存量的利用性的过程不一定存在根本性的竞争。实际上,对知识存量的利用与对新知识的探索可能发生在互补性的领域[34]。最近的研究通过用联盟来测量知识流量[4-6],企业通过与外部组织建立不同形式的联盟,借助所建立的外部联系能够使企业获取互补性知识,从而增加企业的知识存量,改进企业现有知识存量基础与外部组织间的互补性。而企业与合作伙伴间知识的互补性是吸收过程的关键部分[35],促进知识学习与知识组合[36],有助于企业将外部获取的知识快速消化,并应用于企业的商业实践[8]。知识流量与知识存量的互补性也能够跨越不同的领域(如技术和市场)而实现两者的互补[37]。D. Lavie和L. Rosenkopf[38]发现,在联盟形成过程中,企业能够随着时间跨越结构、职能和属性领域而平衡企业对新知识探索与对现有知识存量的利用,进而对企业绩效产生积极影响[37]。

知识流量通过适时地更新企业的知识存量,防止由于知识积累的路径依赖而造成企业知识结构的僵性[26]。通过为企业持续地输入新知识而保持企业知识结构的动态调整,为企业的能力开发提供持续的多样化的知识输入,当企业具有该种动态知识基础时,就能在对知识的管理过程中识别知识的价值,进而有助于剥离无价值的知识[22],降低企业内部过多的知识冗余,使知识的种类和数量保持在合适的水平上。因此,知识流量通过更新企业的知识存量,使企业具备高水平的先前知识基础,从而促进企业开发出高水平的吸收能力。知识流量能够使企业将外部的新知识内化,使得企业未来的知识利用活动发生在丰富而坚实的知识基础之上。例如企业主动的选择性知识披露[39-40],企业主动将自身的知识披露给外部组织,从而诱导外部组织与企业建立协作关系,从而帮助企业获取外部知识以实现创新。如InnoCentive为企业建立了知识披露的平台,并帮助企业建立与外部组织的协作关系。

知识存量是知识流量得以实现的重要条件。企业对现有知识的重复利用能够加深对现有知识和资源的功能的理解,因此企业能够通过对现有知识和资源的重构以创造新的知识或资源组合,并能够跨越不同领域而识别新的机会[41]。当前的知识基础是企业识别、消化和利用外部知识的前提条件[13],尤其是当企业的先前知识基础与外部获取的知识具有适度的相似性,更有助于企业通过消化或转换的过程而将外部新知识嵌入到企业的惯例、流程[27]。包含人力资本和社会资本的企业知识存量降低了新获取知识资产的退化速度[6],更能够识别现有知识要素与新知识要素间重组的机会。丰富而多样化的知识存量也为与外部知识组合、整合提供了更多样化的知识要素,提升知识吸收的范围、效率和灵活性[10,32],进而快速地将外部知识转换进企业的知识存量。另外,高水平的知识存量也能够为现有知识的重复利用积累知识运作的经验,从而提升知识利用的效率。

假设H2:知识双元的联合维度正向影响吸收能力。

2.5 平衡维度与联合维度的交互效應

由于吸收能力被视为先前知识基础的函数[8],丰富知识存量往往意味着企业具有较强的学习能力,同时也能够帮助企业持续地吸纳外部有价值的新知识,并剥离无价值的老旧知识。尽管如此,当企业不能够及时地更新其知识存量时,其更可能面临知识结构的僵化。知识流量的作用在于通过知识的流入与流出而丰富、更新现有的知识存量[18]。可见,知识存量与流量之间存在互补性(即知识双元的联合维度)。尽管如此,知识存量与流量间的互补性将受到知识存量与流量间的差异程度的影响,而差异程度越大意味着知识存量与流量间的平衡水平越低。当企业知识存量与知识流量没有保持平衡时,二者之间的促进作用将会被大大减弱,这主要是由于知识存量与知识流量间可能存在相互的挤出效应[2],从而产生知识存量与流量间的不平衡,进而导致知识存量与知识流量间的联合效应被大大减弱。更具体地,当知识存量努力水平显著地低于知识流量,企业可能无法利用现有的知识存量以充分地消化外部知识[7],进而限制企业潜在的吸收能力的开发。当知识存量的努力水平显著地高于知识流量,企业可能无法通过知识流量活动充分地获取外部新知识,进而限制企业未来对现有知识存量的利用,进而约束企业现实的吸收能力的开发。可见,由于知识存量与流量间无法保持有效的平衡,导致其相互利用的效应被限制,进而降低企业潜在的吸收能力与现实的吸收能力间的相互促进。相反地,当企业的知识存量与流量间保持了平衡,现有的知识可以更充分地用于获取、吸纳更多的新知识,提升潜在的吸收能力。同时,新的知识可以更充分地融入企业现有的知识基础。因此,本研究推断,当企业保持知识流量与知识存量间合适的平衡水平,知识流量与知识存量的联合效应将被提升。因此,知识双元的平衡维度与联合维度能够产生协同效应,进而促进吸收能力。

假设H3:知识双元的平衡维度与联合维度的交互效应正向影响吸收能力。

2.6 企业规模的调节效应

企业规模反映了企业直接配置其拥有的资源的情况,以及整体的资源约束的程度[42]。知识存量与知识流量间的不平衡可能给企业带来过时或短期收益受损的风险[2]。大企业一般比小企业具有更多的资源[43],小企业在资源配置过程中受到的约束更多。此外,由于受到内部资源的约束,小企业的风险承受能力也有限,而大企业能够利用内部丰富的资源作为缓冲。因此,小企业比大企业更需要保持知识存量与知识流量间的平衡。

企业规模的扩大会增加企业的资源存量,从而也会增加企业对可获取的资源的利用。但大企业可能受到组织惯性的影响更大,产生更强的路径依赖,从而扼杀其创造力,并使其在外部机会响应上变得迟缓[44]。而小企业在战略目标、行动调整上更具灵活性,从而能够通过快速调整来响应外部机会。M. D. Santoro和A. K. Chakrabarti[45]认为小企业更擅长通过技术转移与合作研发的方式来实现知识在核心技术领域的集中运用,过度地进行知识存量的利用或知识流量的探索对企业都是不利的[1-2,46]。小企业能够采取灵活的方式以实现知识流量与存量的平衡,如柔性的组织结构设计能够帮助企业提高整合知识的效率、范围与灵活性[10,45]。

假设H4a:企业规模负向调节知识双元的平衡维度与吸收能力间的关系,小企业比大企业更能够通过知识双元的平衡维度促进吸收能力。

大企业在内部研发上更具优势[44],也更可能从事研发活动[47],因而能够产生更多的创新以及更多的知识流量,进而增加企业的知识多样化与深度,隐含地表明了企业能够形成纬度型与经度型吸收能力[48-49]。此外,在组织间的合作伙伴的选择上,大企业以其拥有的市场地位、技术能力等,对外部组织的吸引力更大[50-51]。Y. Luo[52]研究发现,中国企业更倾向与选择具有较强的技术能力与市场地位的国外企业形成合作关系。例如中国汽车行业,国内企业纷纷与国外领先企业(如大众、福特、丰田等)开展合作。可见,大企业能够与外部组织建立更多的联系,进而获取其合作伙伴的知识,以增加自身的知识存量。因此,基于自身的知识存量,大企业能够有效地通过对外部获取的知识消化、转换来实现知识存量与知识流量间的互动。

大企业具有更多的资源,因而能够支持其同时从事高水平的对现有知识存量的利用与对新的知识流量的探索[53],相反,小企业无法为其同时从事高水平的知识利用与知识探索活动提供足够的支持。此外,大企业通常具有较高的企业年龄与社会地位[42],其逐渐积累了管理外部合作关系的经验,并能够吸引更多的合作伙伴,从而促进知识存量与知识流量的互动,J. B. S?rensen和T. E. Stuart[54]研究指出,随着企业年龄的增长,以先前积累的经验为基础,企业能够增加创新。而J. J. Reuer等[55]研究发现,企业往往倾向于并购具有良好声誉的企业来获取外部知识。因此,相比小企业,大企业更能够通过知识存量与知识流量的互动而促进吸收能力。

假设H4b:企业规模正向调节知识双元的联合维度与吸收能力间的关系,大企业比小企业更能够通过知识双元的联合维度促进吸收能力。

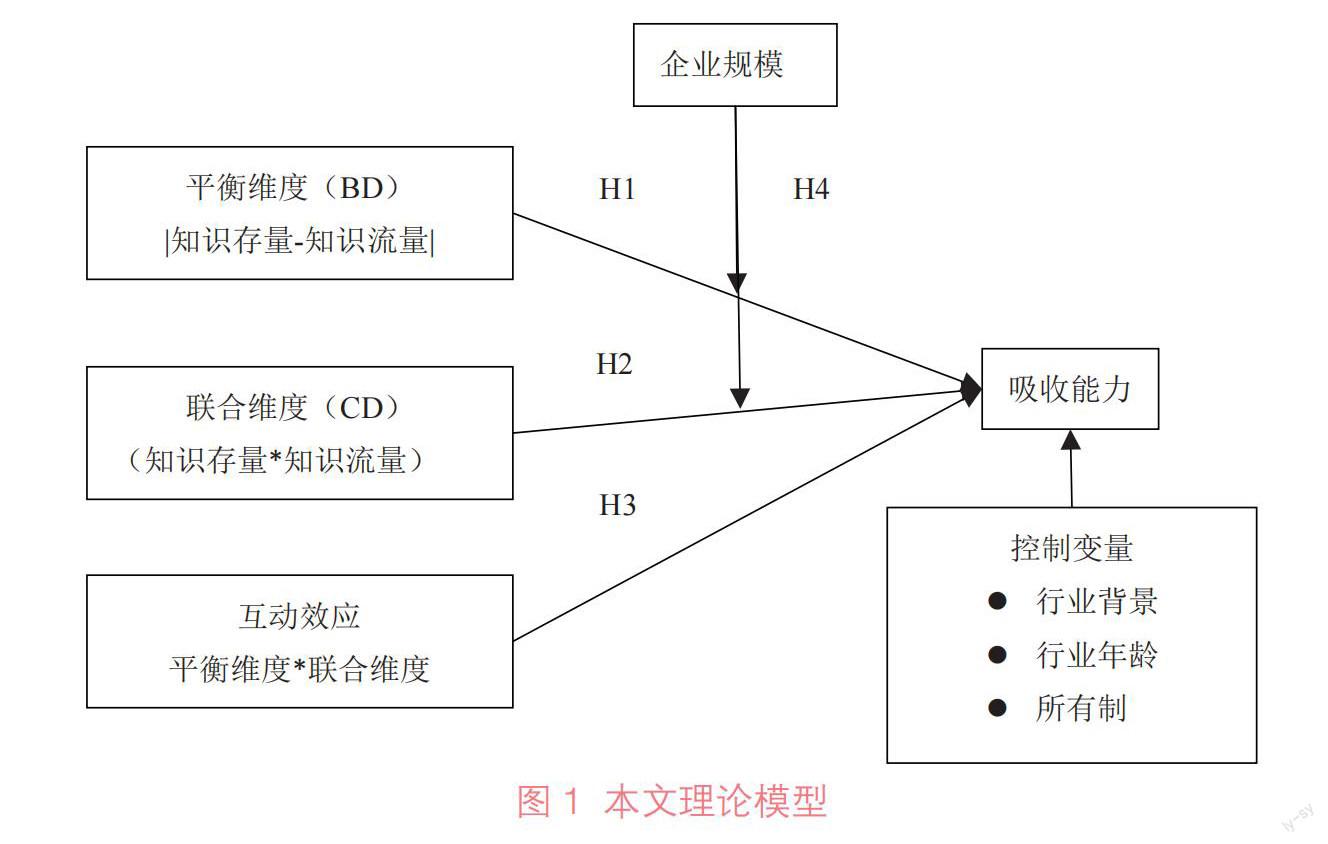

综上,本文的理论模型如图1所示:

3 研究设计

3.1 数据收集

问卷的发放从2020年9月-2020年12月,主要采取两种方式,一是利用企业委托学校举办的中青年干部培训班的机会,对参加培训的学员进行现场的问卷发放与回收,共计发放问卷120份,回收120份,其中剔除填写不完整或填写错误(如一个题项上有两个选择)的问卷11份,有效问卷109份,有效回收率为90.8%,其中对个人和企业层面信息填写不完整的问卷,进一步通过邮件或电话将问卷遗漏信息进行了补充。二是利用研究者的人际关系进行发放,由于问卷发放的对象为熟人,从而在一定程度上可以确保被试人员能够认真填写,并达到较高的问卷回收率。一方面,在已工作的同学、朋友中发放;另一方面,让研究者的同学或朋友再通过其人际关系圈进行滚雪球式的发放。两种方式共计发放问卷300份,回收118份,其中剔除无效问卷12份,获得有效问卷106份,有效回收率为35.3%。本次问卷调查总共发放问卷420份,回收238份,其中无效问卷23份,有效问卷215份,有效回收率为51.2%。回收问卷的样本结构如表1所示:

3.2 变量测量

3.2.1 因变量

现有研究已经将吸收能力识别为潜在吸收能力(potential absorptive capacity,PAC)和现实吸收能力(realized absorptive capacity,RAC)[7],两种类型的吸收能力的组织惯例与流程基础是不同的[20],都需要企业持续地投入资源。根据J. G. March[1]的逻辑,两种类型的吸收能力需要双元平衡。A. Y. Lewin等[20]也指出,企业需要平衡内部知识创造和对外部知识识别、消化和利用的过程。在S. A. Zahra和G. George[7]、G. Torodova和B. Durisin[27]等研究的基础上,笔者认为企业有效地实现潜在与现实的吸收能力间的双元平衡,更能够全面地捕获吸收能力的动态过程。因此,本研究将通过潜在吸收能力与现实吸收能力间的交互效应来测量吸收能力。

具体地,参考C. Camisón和B. Forés[56]、J. J. P. Jansen等[21]、S. A. Zahra和G. George[7]等的研究,潜在吸收能力(PAC)通过获取(4个测量项)、消化(3个测量项)两个方面来测量,其Cronbachs Alpha系数值分别为0.847和0.924。经过一阶验证性因素分析,χ2/df =1.343(p=0.201>0.05),RMSEA=0.040,RMR=0.033,GFI=0.982,CFI=0.997,TLI=0.993,NFI=0.987,说明模型拟合良好。同时,所有测量指标的因素负荷在0.659-0.915之间,均大于0.5;组合信度分别为0.849和0.924,AVE分别为0.586和0.801。现实吸收能力(RAC)通过转换(4个测量项)、利用(4个测量项)来测量,其Cronbachs Alpha分别为0.892和0.872。验证性因素结果表明,χ2/df =1.413(p=0.137>0.05),RMSEA=0.044,RMR=0.034,GFI=0.977,CFI=0.995,TLI=0.990,NFI=0.983,说明模型拟合良好。同时,各测量指标的因素负荷在0.699-0.880间,转换与利用的组合信度分别为0.881和0.866,AVE分別为0.649和0.619。以上结果表明,对潜在与现实吸收能力的测量满足了信度与效度的要求。

3.2.2 解释变量

(1)知识存量。知识存量反映了企业当前所拥有的知识的数量、类型等,参考N. Bontis[57]对组织知识资本的划分及D. L. Deeds和D. M. Decarolis[4]对知识存量的操作化定义,本研究把企业当前所拥有的市场资本、知识产权资本、人力资本和组织资本的程度作为知识存量的测度指标,基于5点李克特量表,让被试者根据企业所拥有不同类型的知识存量的实际情况赋予不同的数值(1代表最低,5代表最高)。知识存量的Cronbachs Alpha为0.883,验证性因素分析结果表明,χ2/df =1.923(p=0.165>0.05),RMSEA=0.066,RMR=0.013,GFI=0.996,CFI=0.998,TLI=0.988,NFI=0.996,说明模型拟合良好。同时,各测量指标的因素负荷在0.805-0.848间,组合信度为0.895,AVE为0.680。说明对知识存量的测量满足信度与效度的要求。

(2)知识流量。知识流量反映了企业知识流入与流出的情况[58-60]。根据D. L. Deeds和D. M. Decarolis[4]、Z. Erden等[5]等对知识流量的操作化定义,本研究通过测量企业所处的地理环境的丰裕程度(如行业集群的存在)、联盟、研发投入和市场活动的投入等来反映企业的知识流量。知识流量的Cronbachs Alpha为0.812,经过验证性因素分析,χ2/df =3.118(p=0.044),RMSEA=0.099,RMR=0.034,GFI=0.985,CFI=0.985,TLI=0.955,NFI=0.978,说明模型拟合良好。同时,各测量指标的因素负荷在0.635-0.779之间,组合信度为0.817,AVE为0.529。说明对知识流量的测量满足信度与效度的要求。

(3)知识双元。知识双元当前对组织双元性的测量包含了多种测量方式[61],更全面地捕获组织双元性的不同维度及其相互关系,有助于对组织双元性的多层次、多维度的概念的理解,同时也能够对如何管理组织双元性提供更丰富的理论见解。

●平衡维度(balance dimension,BD)代表了知识流量与知识存量间的相对大小。为了实现对知识维度双元的平衡维度的操作化定义,笔者根据Q. Cao等[53]、Z. L. He[62]等的研究,采用知识存量与知识流量相减的绝对值,这个绝对值大小的变化保持在0-2.5之间,为了便于解释,本研究采用这个绝对值与5之间的绝对差异来表示平衡维度的大小,绝对差异越大,说明BD越大。

●联合维度(combined dimension,CD)反映了知识存量与知识流量间组合的大小。笔者认为知识存量与知识流量间是互补的。因此,采用知识存量与知识流量的乘积来表示联合维度的大小。这种双元性的测量方法已经被大量的研究所采用[61]。在进行正式的分析前,本研究对知识存量与知识流量进行了标准化处理,以避免多重共线性问题。

(4)调节变量。现有的研究已经表明,企业规模是影响组织双元性的重要的组织层面因素[42,53]。根据先前对企业规模的测量,本研究采用企业的员工人数来测量企业规模,具体地,本研究将企业规模根据员工人数划分为5类:1-100、101-300、301-1 000、1 001-1 999、2 000以上,分别对应赋值1-5。参考先前研究的做法[63],本研究用类别变量取值的中间值替代企业规模原来的5个类别变量的赋值,如原来企业规模赋值为1的企业(即人数在1-100),用50来代替。为了构建企业规模与知识双元的交互项,本研究对企业规模进行了标准化处理。

(5)控制变量。本研究控制了企业层面影响吸收能力的因素。首先,本研究控制了企业的行业背景对吸收能力的潜在影响,先前的研究也已经表明,行业环境影响知识的流动[64]。因此,本研究将参与调查的企业所处的行业划分为5个行业:制造业,金融、保险与房地产业,采矿业,服务业,其他,将最后一个行业设置为比较组,由此在回归分析中包含关于行业背景的4个虚拟变量。企业年龄也是影响组织创新的重要因素[54]。本研究根据企业建立的年限来测量企业的年龄,将企业建立年限划分为5类,即1-3、4-5、6-10、11-19、20以上,分别对应赋值1-5,数值越大,说明企业的年龄越大,建立的时间越长。同样地,参考先前研究的做法[63],本研究用类别变量取值的中间值替代了企业年龄原来的5个类别变量的赋值,如原来企业年龄赋值为1的企业(即年龄在1-3),用2来代替,本研究对企业年龄进行了取对数处理。同时,控制企业的所有权性质也是很重要的[65],在当前中国制度不完善的情境下,国有企业相较其他类型的企业更可能获得政府的支持。本研究将企业所有权性质划分为国有、民营、三资、集体、其他等类型的企业,构建所有权类型的虚拟变量,设置国有企业为比较组,即调查企业为国有企业的赋值0,非国有企业的赋值1。

综上,对上述各变量的信度与效度检验汇总如下,如表2所示:

4 研究结果

4.1 描述统计

各变量的均值与标准差以及变量间的相关系数见表3。本研究表明,知识双元的平衡维度(BD)、联合维度(CD)分别与吸收能力显著正相关(0.138, p<0.05; 0.533, p<0.01),与本研究对知识双元的平衡维度与联合维度对吸收能力的影响的预测相一致。此外,本研究发现,解释变量与控制变量间并未出现强烈的相关关系,最大的相关系数为-0.481 (p<0.01),降低了多重共线性的可能。

4.2 共同方法偏差检验

由于本研究的調查问卷由同一受访者填写完成,因而可能产生共同方法偏差,本研究遵循P. M. Podsakoff等[66]的方法进行检验,首先将所有题项指定给一个共同的潜变量,进行验证性因素分析;然后将问卷中测量的各潜变量进行一阶验证性因素分析,得到模型2。如果模型2比模型1有显著的改进,则不存在显著的共同方法偏差;如果模型2与模型1差别不大,则存在明显的共同方法偏差。

由表4可知,模型1的χ2自由度比值超过3,RMSEA大于0.1的水平,GFI、IFI、TLI、CFI均低于0.8。这说明模型1的拟合较差。模型2的χ2自由度比值在1-3之间,RMSEA接近0.08的水平,GFI超过了0.8,IFI、TLI、CFI的值均超过了0.9。这说明模型2的拟合基本达到了满意水平。综上,相较模型1,模型2有了很大改善,满足了结构方程模型的基本要求,表明本研究包括同源偏差在内的测量误差的效应并不显著,对研究结论不会造成严重影响。

4.3 假设检验

本研究采用层级线性回归分析方法来检验假设。所有VIF的值均在10以下,Durbin-Watson值均在2左右浮动,说明残差是服从正态分布,基本上是独立的。表5报告了回归分析的结果。

在模型1中,本研究仅进入了企业与行业层面的变量。在模型2中,本研究进入了知识存量与知识流量,有趣的是,从结果来看,知识存量对吸收能力产生负向影响(β=-0.334, p<0.01),知识流量同样负向影响吸收能力(β=-0.255,p<0.05)。这可能也隐含了知识存量、知识流量并不能单独对吸收能力产生正向影响,而需要企业同时保持知识双元平衡。

为了检验知识双元的平衡维度与联合维度对吸收能力的影响,遵循Z. L. He等[62]的做法,分别单独评估知识双元的平衡维度(BD)、联合维度(CD)对吸收能力的影响。首先,模型3(a)中仅纳入了BD,模型3(b)中仅纳入CD。其次,在模型3(a)中,BD对吸收能力影响显著(β=0.504, p<0.01)。在模型3(b)中,CD对吸收能力影响显著(β=0.430, p<0.001)。最后,本研究将BD与CD放入同一个模型3(c)中,结果表明,BD对吸收能力有正向的影响,但未达显著(β=0.094, p>0.1);CD显著正向影响吸收能力(β=0.430, p<0.001)。基于最保守的模型3(c)的结果,本研究认为假设H1未得到支持,而假设H2得到支持。

在模型3(c)的基础上将BD*CD纳入模型4,结果显示,知识双元的平衡维度与联合维度的交互效应对吸收能力的正向影响显著(β=0.143, p<0.01),假设H3得到验证,如图2与图3,分别表示知识双元的平衡维度与联合维度的调节作用的效果。在模型5中,本研究将所有变量纳入模型中,包括调节变量及其与平衡维度、联合维度的交互效应。值得注意的是,CD对吸收能力的影响仍然保持显著(β=0.371, p<0.001),而BD对吸收能力的效应变为不显著的负向影响(β=-0.094, p>0.1)。而BD*CD对吸收能力的影响仍然保持一致(β=0.209, p<0.001)。进一步地,假设H4a与H4b考察了企业规模的调节效应,结果表明,企业规模负向调节BD与吸收能力的正向关系,但不显著(β=-0.055, p>0.1);而企业规模显著正向调节CD与吸收能力的正向关系(β=0.164, p<0.001),假设H4b得到支持,即大企业比小企业更能够利用知识双元的联合维度促进吸收能力,如图4。

由于本研究收集的是横截面数据,吸收能力对知识双元可能存在逆向的因果关系,遵循R. S. Landis和W. P. Dunlap的研究[67],本研究把吸收能力设置为自变量,而知识双元设置为因变量,进而检验吸收能力与企业规模间的互动效应。结果表明,吸收能力与企业规模间的互动效应对知识双元的平衡维度影响不显著(β=-0.022, p>0.1)。因此,不存在显著的逆向互动效应,从而缓解了对逆向因果关系的担忧。

5 讨论与启示

5.1 结论讨论

本研究采用组织知识存量与流量来表示组织知识的两个维度,研究了知识存量与流量间的双元对吸收能力的影响。具体地,本研究将知识双元划分为平衡维度与联合维度。根据J. G. March[1]的逻辑,企业需要在利用知识存量与探索知识流量间进行权衡,知识存量与流量间的双元性可以表示为两者间的平衡。根据互补性原则,知识存量与流量也是互补的,存在协同效应,企业能够将知识存量与流量进行组合[68]。知识存量与流量是知识活动的静态与动态表征,并需要企业投入资源,并与吸收能力紧密相联[11-12],因此,实现知识存量与流量的双元对企业至关重要。

根据先前的研究[53,62],本研究通过采用平衡维度与联合维度来运作知识双元。本研究推断,平衡维度通过避免对知识存量或流量过度的投入而促进潜在与现实吸收能力的双元平衡(H1),尽管如此,研究结果表明,知识双元的平衡维度并未对吸收能力产生显著影响。同时,本研究也认为,联合维度通过执行知识存量(知识流量)来促进知识流量(知识存量)而实现知识存量与流量间的协同效应,从而对吸收能力产生积极影响(H2)。本研究的结果支持了这一论断,两者是互补的而不是相互替代的。进一步地,本研究认为平衡维度与联合维度间具有积极的互动效应(H3),结果也表明,通过保持知识存量与流量间的平衡来促进两者间的互动,同时通过知识存量与流量间的互补而避免对知识存量或流量的过度的投入。知识双元更有助于解释知识对企业的影响,通过考察知识存量与流量间的双元维度与其他因素的互动能够解释更多的结果上的变异。在这方面,本研究考察了组织层面的因素,即组织规模对知识存量与流量的双元维度与吸收能力双元间的关系(H4a和H4b),本研究推断,大企业更能够从联合维度中获取吸收能力,而小企业更能够从平衡维度达到吸收能力。尽管如此,研究结果仅支持了企业规模对联合维度与吸收能力的调节效应。

5.2 理论启示

本文研究了知识双元对吸收能力的影响及其实现的条件,在3个方面丰富了现有的文献。

首先,本研究丰富了知识基础观的文献。从组织双元性的视角来理解组织知识的静态与动态特征[3-4,19],实证检验了组织知识的存量与流量维度的影响,丰富了对组织知识的理解。另外,当前文献已经研究了知识存量、流量及其互动与企业绩效的关系[4-6],但更多关注知识存量与流量间的联合效应[6],同时也缺少对知识与能力间关系的证据支持。本文研究了知识双元的联合效应与平衡效应及其对吸收能力的影响。尽管本研究并未证实知识双元的平衡维度对吸收能力的影响,但发现了知识双元的联合维度对吸收能力具有积极影响,这些发现促进了对组织知识与企业能力间关系的理解。

其次,本研究促进了对吸收能力的理解。现有研究已经表明吸收能力需要平衡内外不同的组织惯例与过程[8,20],吸收能力应该在潜在与现实吸收能力间保持双元平衡[7,21],但当前研究并未予以足够的重视[21]。本文研究了知识双元的平衡维度与联合维度对潜在与现实吸收能力间双元平衡的影響。研究表明,知识双元的联合维度促进企业潜在与现实吸收能力的互动,知识双元的平衡维度的作用不显著,但知识双元的平衡维度与联合维度能够产生协同效应。这些结果促进了对保持吸收能力双元平衡的理解,也响应了H. W. Volberda等[11]的研究,即吸收能力研究应该应对知识变化的性质、知识存量与知识流量。

最后,本研究发现对组织双元性的启示体现在两个方面。①组织双元性体现了缓冲、解决相互冲突的目标的能力[69],是一个多维度的概念。现有研究多是关注组织双元性的单个维度[61],而对组织双元性的其他维度及其维度间互动的研究仍然有限[53,62],本研究发现企业能够组合知识存量与流量的协同效应,以及知识双元的平衡效应与联合效应间的协同,进而促进企业吸收能力,丰富了对组织双元性内涵与结果的理解。②先前的研究表明,组织双元性的作用依赖于特定的情景因素[42,53,70]。本研究进一步促进了对知识双元与吸收能力间权变效应的理解,即知识双元对吸收能力的影响依赖于特定的组织层面的因素(即组织规模)。本研究发现,大企业更能够通过发挥知识存量与流量的联合效应来影响吸收能力,增加了对组织双元性发挥作用的条件的理解。

5.3 管理啟示

本文的研究结果对企业的管理实践也具有一定的启示。首先,本研究表明,知识存量与流量间的互动效应促进潜在与现实吸收能力的双元平衡。因此,企业应在利用现有知识存量的同时,积极探索新的知识流入,在更新现有知识存量的同时,促进企业获取外部知识。同时,也要通过利用现有知识存量与探索知识流量来促进知识存量与流量的平衡。其次,研究结果也表明,知识存量与流量的双元平衡对吸收能力的影响取决于组织层面的因素,对于大企业来说,要充分地发挥知识存量与流量间的互动效应。对于小企业而言,由于受到企业内部资源的约束,其应合理地平衡对知识存量的利用和对流量的探索,避免对知识存量或流量的过度投入。最后,本文所研究的双元逻辑也能够促进企业管理者开发出战略悖论式的思维方式[71-72]。双元性研究也采用了悖论逻辑,即企业不仅要重视知识存量,也要同时关注知识流量。更为重要的是,延伸到企业的战略管理、组织学习、组织设计、创新管理等领域,企业管理者应该同时关注这些领域相互冲突与对立的方面,从而能够促进管理者有效地管理企业内部存在的各种悖论及其引致的冲突[73]。

5.4 研究局限与未来研究

当然,本研究也存在一些不足与局限,也是未来研究的方向。首先,获取研究数据上的局限,本研究获取的是横截面的数据,这类数据不能有效体现知识存量、流量与吸收能力纵向发展的过程。未来需要通过纵向的过程研究来收集关于知识存量、流量、吸收能力随着时间演变的数据,以研究知识存量与知识流量随着时间的变化对吸收能力的影响。其次,本研究对吸收能力双元的操作化定义仅考察了潜在与现实吸收能力的互动效应,根据对组织双元性的操作化定义的研究[61],未来也可以对吸收能力进行双元测量,赋予其更加丰富化的操作化定义,深化对吸收能力的理解。最后,本研究仅考察了组织规模对组织双元性的影响,未来也需要更多地考察组织层面的其他权变因素(如组织年龄[54])、情境层面因素[70]、网络层面因素等对组织双元的影响。

参考文献:

[1] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization science, 1991, 2(1): 71-87.

[2] LEVINTHAL D A, MARCH J G. The myopia of learning[J]. Strategic management journal, 1993, 14(S2): 95-112.

[3] DIERICKX I, COOL K. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage[J]. Management science, 1989, 35(12): 1504-1511.

[4] DEEDS D L, DECAROLIS D M. The impact of stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: an empirical investigation of the biotechnology industry[J]. Strategic management journal, 1999, 20(10):953-968.

[5] ERDEN Z, KLANG D, SYDLER R, et al. Knowledge-flows and firm performance[J]. Journal of business research, 2014, 67(1): 2777-2785.

[6] AL-LAHAM A, TZABBAR D, AMBURGEY T L. The dynamics of knowledge stocks and knowledge flows: innovation consequences of recruitment and collaboration in biotech[J]. Industrial and corporate change, 2011, 20(2): 555-583.

[7] ZAHRA S A, GEORGE G. Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension[J]. Academy of management review, 2002, 27(2): 185-203.

[8] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J]. Administrative science quarterly, 1990, 35(1): 128-152.

[9] LANE P J, KOKA B R, PATHAK S. The reification of absorptive capacity: a critical review and rejuvenation of the construct[J]. Academy of management review, 2006, 31(4): 833-863.

[10] VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W, DE BOER M. Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment: organizational forms and combinative capabilities[J]. Organization science, 1999, 10(5): 551-568.

[11] VOLBERDA H W, FOSS N J, LYLES M A. Absorbing the concept of absorptive capacity: how to realize its potential in the organization field[J]. Organization science, 2010, 21(4): 931-951.

[12] FOSS N J. Knowledge and organization in the theory of the multinational corporation: some foundational issues[J]. Journal of management & governance, 2006, 10(1): 3-20.

[13] FOSS N J, PEDERSEN T. Organizing knowledge processes in the multinational corporation: an introduction[J]. Journal of international business studies, 2004, 35(5): 340-349.

[14] JANDHYALA S, PHENE A. The role of intergovernmental organizations in cross-border knowledge transfer and innovation[J]. Administrative science quarterly, 2015, 60(4): 712-743.

[15] HANSEN M T. The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J]. Administrative science quarterly, 1999, 44(1): 82-111.

[16] HO Y, CHIU H. A social network analysis of leading semiconductor companies knowledge flow network[J]. Asia pacific journal of management, 2013, 30(4): 1265-1283.

[17] SONG J, ALMEIDA P, WU G. Learning–by–hiring: when is mobility more likely to facilitate interfirm knowledge transfer?[J]. Management science, 2003, 49(4): 351-365.

[18] ROTHAERMEL F T, DEEDS D L. Exploration and exploitation alliances in biotechnology: a system of new product development[J]. Strategic management journal, 2004, 25(3): 201-221.

[19] 李順才, 邹珊刚, 常荔. 知识存量与流量: 内涵, 特征及其相关性分析[J]. 自然辩证法研究, 2001, 17(4): 42-45.

[20] LEWIN A Y, MASSINI S, PEETERS C. Microfoundations of internal and external absorptive capacity routines[J]. Organization science, 2011, 22(1): 81-98.

[21] JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W. Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter?[J]. Academy of management journal, 2005, 48(6): 999-1015.

[22] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box[J]. Academy of management review, 2007, 32(1): 273-292.

[23] KYRIAKOPOULOS K, DE RUYTER K. Knowledge stocks and information flows in new product development[J]. Journal of management studies, 2004, 41(8): 1469-1498.

[24] BONTIS N, CROSSAN M M, HULLAND J. Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows[J]. Journal of management studies, 2002, 39(4): 437-469.

[25] SHEPHERD D A, DETIENNE D R. Prior knowledge, potential financial reward, and opportunity identification[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2005, 29(1): 91-112.

[26] LEONARD D. Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing new product development[J]. Strategic management journal, 1992, 13(2): 111-125.

[27] TODOROVA G, DURISIN B. Absorptive capacity: valuing a reconceptualization[J]. Academy of management review, 2007, 32(3): 774-786.

[28] LODH S, BATTAGGION M R. Technological breadth and depth of knowledge in innovation: the role of mergers and acquisitions in biotech[J]. Industrial and corporate change, 2015, 24(2): 383-415.

[29] BOH W F, EVARISTO R, OUDERKIRK A. Balancing breadth and depth of expertise for innovation: a 3M story[J]. Research policy, 2014, 43(2): 349-366.

[30] DE LUCA L M, ATUAHENE-GIMA K. Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: examining the different routes to product innovation performance[J]. Journal of marketing, 2007, 71(1): 95-112.

[31] SAMMARRA A, BIGGIERO L. Heterogeneity and specificity of inter-firm knowledge flows in innovation networks[J]. Journal of management studies, 2008, 45(4): 800-829.

[32] GRANT R M. Prospering in dynamically-competitive environments: organizational capability as knowledge integration[J]. Organization science, 1996, 7(4): 375-387.

[33] MILGROM P, ROBERTS J. Complementarities and fit strategy, structure, and organizational change in manufacturing[J]. Journal of accounting and economics, 1995, 19(2): 179-208.

[34] GUPTA A K, SMITH K G, SHALLEY C E. The interplay between exploration and exploitation[J]. Academy of management journal, 2006, 49(4): 693-706.

[35] ABECASSIS-MOEDAS C, MAHMOUD-JOUINI S B. Absorptive capacity and source-recipient complementarity in designing new products: an empirically derived framework[J]. Journal of product innovation management, 2008, 25(5): 473-490.

[36] ZOU H, GHAURI P N. Learning through international acquisitions: the process of knowledge acquisition in China[J]. Management international review, 2008, 48(2): 207-226.

[37] LAVIE D, KANG J, ROSENKOPF L. Balance within and across domains: the performance implications of exploration and exploitation in alliances[J]. Organization science, 2011, 22(6): 1517-1538.

[38] LAVIE D, ROSENKOPF L. Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J]. Academy of management journal, 2006, 49(4): 797-818.

[39] ALEXY O, GEORGE G, SALTER A J. Cui bono? the selective revealing of knowledge and its implications for innovative activity[J]. Academy of management review, 2013, 38(2): 270-291.

[40] HENKEL J. Selective revealing in open innovation processes: the case of embedded Linux[J]. Research policy, 2006, 35(7): 953-969.

[41] PATEL P C, FIET J O. Knowledge combination and the potential advantages of family firms in searching for opportunities[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2011, 35(6): 1179-1197.

[42] LIN Z, YANG H, DEMIRKAN I. The performance consequences of ambidexterity in strategic alliance formations: empirical investigation and computational theorizing[J]. Management science, 2007, 53(10): 1645-1658.

[43] CHEN M J, HAMBRICK D C. Speed, stealth, and selective attack: how small firms differ from large firms in competitive behavior[J]. Academy of management journal, 1995, 38(2): 453-482.

[44] COHEN W M, KLEPPER S. Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D[J]. The review of economics and statistics, 1996, 78(2): 232-243.

[45] SANTORO M D, CHAKRABARTI A K. Firm size and technology centrality in industry–university interactions[J]. Research policy, 2002, 31(7): 1163-1180.

[46] WANG H, LI J. Untangling the effects of overexploration and overexploitation on organizational performance: the moderating role of environmental dynamism[J]. Journal of management, 2008, 34(5):925-951.

[47] COHEN W M, LEVIN R C, Mowery D C. Firm size and R&D intensity: a re-examination[J]. Journal of industrial economics, 1987, 35(4): 543-65.

[48] VASUDEVA G, ANAND J. Unpacking absorptive capacity: a study of knowledge utilization from alliance portfolios[J]. Academy of management journal, 2011, 54(3): 611-623.

[49] 鄒波, 郭峰, 熊新, 等. 企业广度与深度吸收能力的形成机理与效用——基于264家企业数据的实证研究[J]. 科学学研究, 2015, 33(3): 432-439.

[50] HITT M A, AHLSTROM D, DACIN M T, et al. The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia[J]. Organization science, 2004, 15(2): 173-185.

[51] TONG T W, REUER J J, TYLER B B, et al. Host country executives assessments of international joint ventures and divestitures: an experimental approach[J]. Strategic management journal, 2015, 36(2): 254-275.

[52] LUO Y. Partnering with foreign businesses: perspectives from Chinese firms[J]. Journal of business research, 2002, 55(6): 481-493.

[53] CAO Q, GEDAJLOVIC E, ZHANG H. Unpacking organizational ambidexterity: dimensions, contingencies, and synergistic effects[J]. Organization science, 2009, 20(4): 781-796.

[54] S?RENSEN J B, STUART T E. Aging, obsolescence, and organizational innovation[J]. Administrative science quarterly, 2000, 45(1): 81-112.

[55] REUER J J, TONG T W, TYLER B B, et al. Executive preferences for governance modes and exchange partners: an information economics perspective[J]. Strategic management journal, 2013, 34(9): 1104-1122.

[56] CAMIS?N C, FOR?S B. Knowledge absorptive capacity: new insights for its conceptualization and measurement[J]. Journal of business research, 2010, 63(7): 707-715.

[57] BONTIS N. Managing organisational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field[J]. International journal of technology management, 1999, 18(5-8): 433-462.

[58] FRANKORT H T W, HAGEDOORN J, LETTERIE W. R&D partnership portfolios and the inflow of technological knowledge[J]. Industrial and corporate change, 2012, 21(2): 507-537.

[59] GUPTA A K, GOVINDARAJAN V. Knowledge flows within multinational corporations[J]. Strategic management journal, 2000, 21(4): 473-496.

[60] PERRI A, ANDERSSON U. Knowledge outflows from foreign subsidiaries and the tension between knowledge creation and knowledge protection: evidence from the semiconductor industry[J]. International business review, 2014, 23(1): 63-75.

[61] BIRKINSHAW J, GUPTA K. Clarifying the distinctive contribution of ambidexterity to the field of organization studies[J]. The academy of management perspectives, 2013, 27(4): 287-298.

[62] HE Z L, WONG P K. Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization science, 2004, 15(4): 481-494.

[63] Berchicci L, de Jong J P J, Freel M. Remote collaboration and innovative performance: the modering role of R&D intensity[J]. Industrial and corporate change, 2016, 25(3): 429-446.

[64] APPLEYARD M M. How does knowledge flow? interfirm patterns in the semiconductor industry[J]. Strategic management journal, 1996, 17(S2): 137-154.

[65] PENG M W, TAN J, TONG T W. Ownership types and strategic groups in an emerging economy[J]. Journal of management studies, 2004, 41(7): 1105-1129.

[66] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of applied psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[67] LANDIS R S, DUNLAP W P. Moderated multiple regression tests are criterion specific[J]. Organizational research methods, 2000, 3(3): 254-266.

[68] CASSIMAN B, VALENTINI G. Open innovation: are inbound and outbound knowledge flows really complementary?[J]. Strategic management journal, 2015, 37(6): 1034-1046.

[69] NOSELLA A, CANTARELLO S, FILIPPINI R. The intellectual structure of organizational ambidexterity: a bibliographic investigation into the state of the art[J]. Strategic organization, 2012, 10(4): 450-465.

[70] JUNNI P, SARALA R M, TARAS V, et al. Organizational ambidexterity and performance: a meta-analysis[J]. The academy of management perspectives, 2013, 27(4): 299-312.

[71] 武亚军. “战略框架式思考”、“悖论整合”与企业竞争优势——任正非的认知模式分析及管理启示[J]. 管理世界, 2013, (4): 150-167.

[72] INGRAM A E, LEWIS M W, BARTON S, et al. Paradoxes and innovation in family firms: the role of paradoxical thinking[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2016, 40(1): 161-176.

[73] ANDRIOPOULOS C, LEWIS M W. Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: managing paradoxes of innovation[J]. Organization science, 2009, 20(4): 696-717.

作者貢献说明:

柳芳红:负责论文结构搭建,数据收集、整理和分析,初稿撰写;

王建刚:提出研究思路,论文最终版本修订。

Managing Knowledge Stocks and Flows: Building Absorptive Capacity from an Ambidexterity Perspective

Liu Fanghong1 Wang Jiangang2

1School of Administration, Nanjing Normal University of Special Education, Nanjing 210038

2School of Economics & Management, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003

Abstract: [Purpose/Significance] From the perspective of organizational ambidexterity the knowledge stocks and knowledge flows should be keeping balance, the knowledge-based view holds that the two are not always harmonious coexistence, in order to provide theoretical guidance for management practice. [Method/Process] Constructing the balance dimension and the combined dimension of a knowledge ambidexterity, and examining the influence of knowledge ambidexterity on absorptive capacity and the moderating effects of firm size. [Result/Conclusion] The results of the questionnaire data from 215 firms show that combined dimension of knowledge ambidexterity has a significant positive impact on absorptive capacity. The interactive effect between the balance dimension and the combined dimension of knowledge ambidexterity positively impacts on absorptive capacity. Firm size moderates the relationship between the combined dimension of knowledge ambidexterity and absorptive capacity positively.

Keywords: knowledge stocks knowledge flows absorptive capacity organizational ambidexterity knowledge ambidexterity