阻隔与连结:隐逸主题山水画的造境与审美

2022-05-30刘庆涛白晓伟

刘庆涛 白晓伟

摘 要:隐逸主题山水画的造境与审美研究以中国传统的隐逸主题山水画为研究对象,分析其造境美学。通过图像解读与文献分析相结合的方法,先从静态与动态两个角度分析了隐逸山水的造境元素,进而分析其在造境中所呈现的阻隔性和连结性等特点,并从提取出隐逸主题山水画的空间虚构化和生活理想化的两大美学意象。

关键词:隐逸;山水画;阻隔性;连结性;空间虚构化;生活理想化

从自然山水在魏晋南北朝时期成为中国画的创作题材伊始,就已超出其仅仅作为“卧游”“揽胜”对象的静观客体范畴,山水画不仅可以作为富有象征寓意的人格化形象存在,其营造的空间环境还承担了主体活动载体的功能,成为表达生活理想和寄托主体精神的虚构空间。后者就是隐逸主题的山水画。简言之,隐逸主题山水画就是表现隐居生活的山水画,自魏晋至今,隐逸主题一直是历代画人尤其是文人画家所钟爱的题材。在画面中以人生活在自然山水之间为特征,或读书访友、或赏梅观瀑,不一而足;也有一些作品,虽然画面中并无人的出现,人的隐逸情绪却弥漫其中,如倪瓒的《容膝斋图》《六君子图》等,这些也属于隐逸主题的山水画。对这类主题山水画的造境特点进行归纳解析,有助于深入理解其图式语言与思想表达的对应关系。

一、传统文化中的隐逸思想

隐逸思想是中国传统社会中的重要文化形态之一,是古代知识分子处理个体理想与外界现实时所采取的生存策略。这种隐逸思想和观念在各类文艺作品中都有体现,其中以隐居为主题的山水画就是这种思想观念的外化形态。

(一)隐逸思想的缘起

对于古代读书人来说,“修身齐家治国平天下”是其终极人生理想,而入仕则是实现这一理想的必由之路。在现实中,人生理想遭遇现实条件的限定,如遇战乱频仍、政治环境恶劣等这些可能的危及自身的状况时,他们在人生态度上从积极进取转向超脱避世,行为上也由入朝为官转向了乡野隐居。古代知识分子的这种处世形态被表述为“儒道互补”,如《论语》的“隐居以求其志,行义以达其道”“天下有道则见,无道则隐”“用之则行,舍之则藏”,又如《孟子》的“穷则独善其身,达则兼善天下”等。冯友兰认为,“这两种趋势彼此对立,但也互相补充。两者演习着一种力的平衡。这使得中国人对入世和出世具有良好的平衡感”[1]。

由此可见,隐居思想是古代知识分子弹性生活态度的体现,是其灵活处理自我与外部世界之间的矛盾的一种策略。

(二)文艺作品中的隐逸思想

隐居是隐逸思想外化的实践路径,即结庐于山林之中。无论早至上古传说的许由、巢父,还是今天仍在终南山隐居的现代隐士,都是以身践之的典型。除此之外,隐逸更多地是表现在行动之外,成为心向往之的精神追求,这就是隐逸思想外化的第二条路径,即通过文艺作品达到“心远地自偏”的内心境界,形成了多种隐逸主题的文艺作品,例如文学作品中的山水散文和田园诗,在景观造园上,形成具有中国特色的园林。别尔嘉耶夫指出,艺术是人脱离世界重荷和世界畸形的一种解救,是生命的转换,是向另一个世界进发的通道[2]。徐清泉认为,既然士人、士大夫归隐羡隐,既是一种自我“解救”,又是在“向另一个世界进发”,那么他们就一定会走向文学和艺术[3]。

山水文学是最常见的表达隐逸思想的文艺类型。在中国古代的山水文学中,有山水田园诗和山水散文。隐逸主题山水诗有“白发当归隐,青山可结庐。”(陆游《思蜀》)“结屋水云村,车尘不及门。”(邵棠《隐居》)“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。”(李白《山中问答》),山水散文有陶渊明《归去来兮辞》《桃花源记》,这类表达隐逸思想的文学作品,在中国文学史上不可胜数。

音乐也有隐逸主题的类型,特别是古琴曲,其多以“山水”“渔樵”为母题。前者從《高山流水》开始,有《潇湘水云》《泛沧浪》《大浪淘沙》等;后者有《渔樵问答》《渔舟唱晚》《欸乃》等;其它如《游春》《幽居》《归耕操》等,描写尘世外自在生活情趣,表现隐逸者对自然的亲近之情和对隐逸生活的向往。

而当这种隐逸思想体现在绘画上时,形成了隐逸主题山水画。郭熙在《林泉高致》提到,“林泉之心”是士大夫普遍存在的精神追求,也即“渔樵隐逸,所常适也”。但在政治清明的太平时期,隐逸行为就显得有点不合时宜。徐复观先生指出,“郭熙认为山水画足以弥补士大夫的仕宦生活与山林情调的矛盾”[4]。确实,“不下堂筵,坐穷泉壑”,山水画既满足了士大夫隐居的精神需求,又不与儒家入世的现实需求相违。

二、造境元素

造境元素源于现实世界,在被选取与重构的过程中,赋予了丰富的意义指涉,且随着山水画主题的差异,其意义也不同。在隐逸主题山水画中,依据造境元素在画面空间中的形态,可以分出静态元素和动态元素两种类型。前者指在画面中形态稳定,不随时间变化的元素,如草堂、寺观等建筑;后者以人的活动为主,如读书、赏梅、听瀑等,两者都指向了隐居生活。

(一)静态元素

隐逸主题山水画中的静态元素有自然元素和人造物,其中自然元素中的山石、树木和水体相比于人造物而言,属于山水画的基本形态。相比而言,作为人造物的建筑更富有营造意味。这些建筑大致可分为隐居者的生活空间——草堂和隐居者的交往空间——寺观。这些建筑物不仅是隐逸生活的想象化需求,还是构造理想世界的必要元素。

草堂,本义为简陋茅屋,在隐居主题山水画中,泛指隐居者的生活居住空间。唐代画家卢鸿博学善书画,开元中屡征不起,最后(唐玄宗)“赐隐居之服,并其草堂一所,恩礼甚厚”[5]。卢鸿曾描绘其隐居所在地的十处景象,被称为《草堂十志图》。杜甫在“安史之乱”时流寓成都,其结居之所也以“草堂”为名。此外,隐居者的住所还有“草庐”“茅庐”“山居”的称谓,但皆为一义。在形式上,草堂既可以是简陋茅屋,也可以是架构规整的“别业”。

寺观形象在隐逸主题山水画中的出现,既是表明山水的风景佳胜,更是它们作为隐居者的交游空间而存在。在魏晋南北朝时期,宗教兴盛,名僧大德辈出,他们与社会名士交往甚密,是清谈场合的主角。东晋太元年间,高僧慧远在庐山营造东林寺,开创在自然山水间兴建禅寺的先河。慧远还发起白莲社,陶渊明、陆修静、宗炳等皆有参与。其后,道教思想家陆修静也在大明五年来庐山,“爱匡阜之胜”,构筑太虚观以居处修道。寺观里的僧道在辩名析理方面,与文人士大夫有着相近的精神追求,故而成为隐居者的交往密友[6]。

(二)动态元素

隐逸主题山水画中的动态元素指的是人在所营造空间中的活动,主要是隐居者的活动。这些活动包括读书、渔钓、赏梅、听瀑等,是隐居者生活形态的理想化。

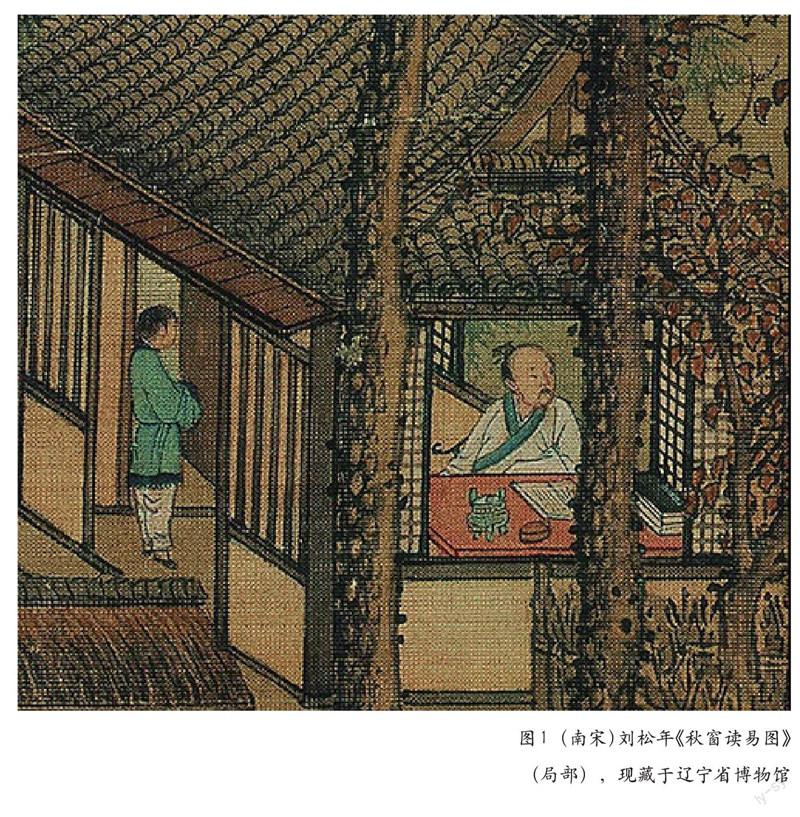

读书,是文人士大夫精神活动的主要形式。他们借助于读书与往圣先贤谈玄析理,保持着精神世界的纯净。当构建隐居主题山水画时,这种生活习惯也被带入其中。在刘松年的《秋窗读易图》、王蒙的《具区林屋图》中,皆有隐居者临窗读书的情节。

渔钓,被认为是典型的隐居行为,这一观念可以追溯自先秦时期。姜尚在辅佐周武王之前便于渭水之滨垂钓,屈原楚辞中的“渔父”也多被解读为隐士身份。历来以“钓隐”“渔隐”“渔父”为题材的画作有很多,如李唐的《松湖钓隐图》、吴镇的《洞庭渔隐图》《渔父图》、唐寅的《溪山渔隐图》等。

赏梅和听瀑也是隐士悠游生活的体现,在发现和欣赏自然的同时,与自然山水融为一体,从而达到“澄怀味象”和“畅神”的物我互观。

三、造境特点

“造境”一词源于王国维,意在区分“理想家”与“写实家”在塑造意境时的差异。“造境”与“写境”相对,偏指作家主观虚构之境,侧重于对内心情感与理想进行真切感人的抒发和表达,着重突出“情思”。中国山水画不是真实风景的摄影式描绘,而是把自然物象符号化之后的“合目的”重构,在隐逸主题山水画中,这种重构形成了阻隔性与连结性并存的造境特点。

(一)阻隔性

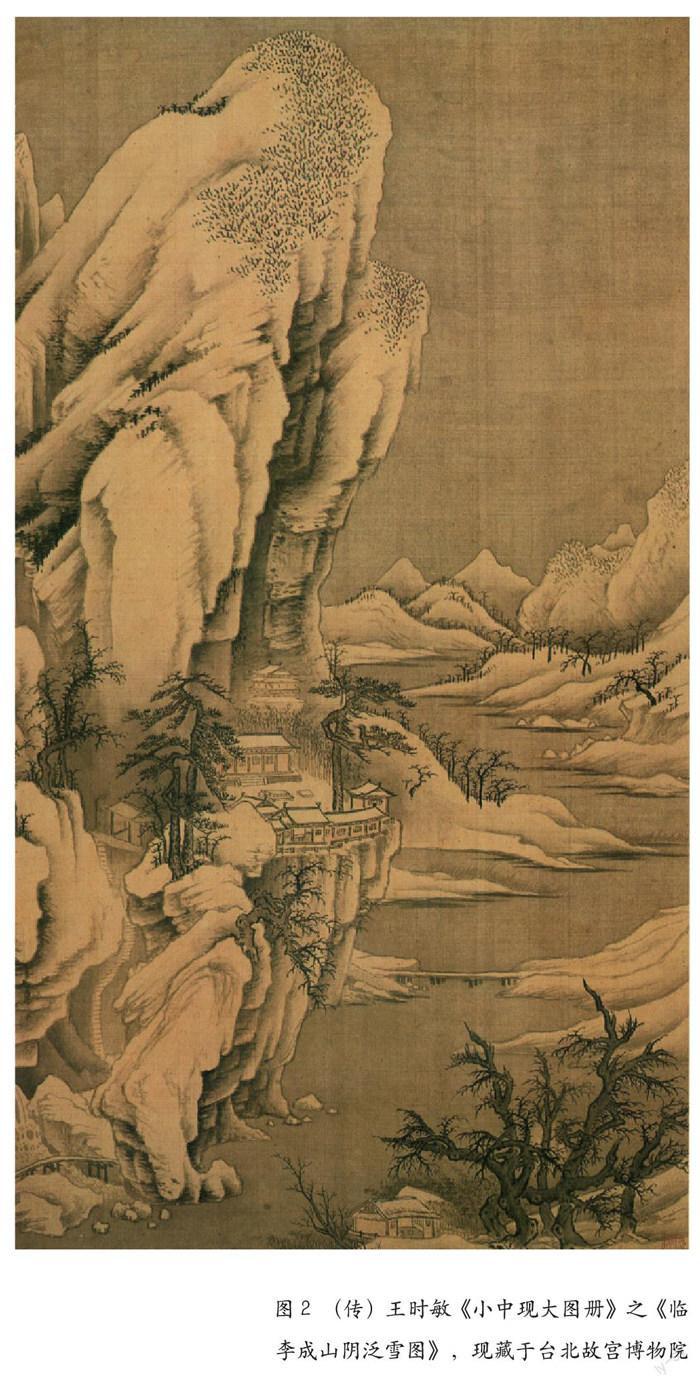

在現实生活中,交通便利性是营造人居空间时的首要原则,而在隐逸主题山水画中,这个原则却反向表达为阻隔性。草堂、寺观被水面、山岩、林木等阻隔开来,形成与喧嚣尘世分离的隐居世界。钱选的《山居图》中,隐居住所背倚山峰,其余三面皆是宽阔水域,仅在右前有路和桥与外界连通。台北故宫博物院所藏的《小中现大图册》中,更有一幅乃是把隐居住所放置在危岩绝壁,仅有一陡峭山路跨涧逶迤而上,路径之艰难可以想象。

阻隔性还通过视线遮挡和路径曲折化来实现。隐居住所与寺观多掩映在巨岩密林之后,观赏者用“以大观小”式的“观看视角”尚可看到它们所在位置,如采取“人在画中游”式的“游走视角”,则视线多被茂林巨岩遮挡,从而造成视觉阻隔。山水画的路径要来去分明,合乎自然规律,但不能完全暴露在外,须被遮掩以达到“曲径通幽”的效果。如元代饶自然所言:“径路须要出没,或林下透见而水脉复出,或巨石遮断而山坳渐露,或隐坡陇以人物点之,或近屋宇以竹树藏之,庶几有不尽之境。”

阻隔性是隐居主题山水画的灵魂所在,画面里利用山林水面隔离出隐居空间与现实世界,但实质上是隐居者对世俗的抗拒心理的直观表达,也体现了隐居者对个体精神世界的守护。

(二)连结性

连结性看似与阻隔性是矛盾的,实质上,阻隔性是隐居者的心理状态,而连结性则是依从现实空间逻辑。这个空间逻辑表达为:隐居空间不是孤立封闭的,而是具备抵达的可能性。连结的方式有道路、舟桥等。

道路是最直观的连结方式,或显或隐,出没于林间岩后,或用人物点缀其间,以表明空间的“可行”“可游”。舟桥是道路被水域隔断之后的重新连结,是解决地理隔绝的途径。在中国传统文化中,舟和桥都有着丰富的意象所指。小船喻示了从“此岸”到达“彼岸”的沟通,桥也喻示了两个空间的过渡形态,在隐逸主题山水画中,通过舟和桥来连结了隐居空间与俗世空间[7]。

隐居主题山水画通过水域与山体阻隔作用,再借助于道路与舟桥的连结作用,特别是舟桥把连结的主动性把握在隐居者手中,营造了隐居空间与外部世界的“隔而不断”的视觉效果与心理体验。

四、审美特征

隐逸主题山水画的造境并非单纯景致安排,而是借助虚构空间表达对理想生活的向往,其造境具备了人类追求多样性生命体验的审美价值。

(一)空间虚构化

隐逸主题山水画的空间并不是对现实景物的如实描绘,而是内心世界的外化。空间的虚构化保证了它有着独立、封闭与私密的特点,而来去其间的关键在于能否有隐逸情怀。

独立寓意着不依赖现实世界的条件而存在,它自是一方天地,是艺术想象出来的“世外桃源”。封闭意指它不能为外界所占据侵扰,当隐居者悠游其间时,现实世界的他人则无法进入其中。私密则是指这个空间属于自我天地,在这个天地中,具备隐逸思想的人得以自主地经营个体生活。

(二)生活理想化

隐逸主题山水画是“心隐”空间,它去除了对现实的考虑,而只关注理想化生活方式。这个虚构的“心隐”空间处于自然山水之间,而与之相对应的城市,则是是人类依据生活便利性的改造空间。远离城市就意味着远离生活便利性。如果在真实山水之间隐居,固然可以获得赏心悦目的景致,过上自由自在的生活,但衣食住行等日常琐事却变得困难,而这些却是人作为生命体的生存必需。

而隐逸主题山水画的出现,消除了现实生活的思虑和困扰,过滤了所有对自然山水负面体验,如生活困难、环境艰险等。仅仅依赖想象力,便能享受平淡的读书、赏景、渔樵等生活,实现与自然相融合的理想化生活。

五、结语

隐逸主题山水画运用符号化的造境元素,营建了阻隔性与连结性并存的虚构世界,为人类追求个体精神超越提供了视觉形象借助,而个体精神与现实世界的冲突则又属于人类的永恒命题,这正是隐逸主题山水画源远流长的原因所在。

参考文献:

[1]冯友兰.中国哲学简史[M].涂有光,译.北京:北京大学出版社,1985(1).

[2]别尔嘉耶夫.人的奴役与自由[M],徐黎明,译.贵阳:贵州人民出版社,2007:213.

[3]徐清泉.论隐逸文化在中国传统文学艺术发展中的意义[J].文学评论,2000(4):125-133.

[4]徐复观.中国艺术精神[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[5]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6]杨恒.《世说新语》所涉僧人、名士交游研究[D].西宁:青海师范大学,2009.

[7]李济民.宋画中桥的意象与隐喻研究[D].济南:山东师范大学,2019.

作者简介:刘庆涛,硕士,广西大学艺术学院讲师。研究方向:艺术理论。

通讯作者:白晓伟,硕士,广西大学艺术学院讲师。研究方向:山水画理论与创作。