陈独秀“手编”书稿“抵房费”

2022-05-30方继孝

方继孝

抗战时期,陈独秀先生曾避难在四川的江津鹤山坪石墙院杨宅,1942年5月27日,陈独秀因病离世,就是在这所院子里。而陈独秀和他的继母、妻子潘兰珍,免费住进这个院子的条件,是院子的主人请他为先祖杨鲁丞修订遗稿。

几本著作的幕后编辑

关于陈独秀先生在石墙院为杨鲁丞整理遗稿事,他的学生魏建功在《江津杨鲁丞钦士遗著》的跋语中是这样说的:

“洎卅一年五月二十七日,先生归道山,门人安人何之瑜既藉邓氏叔侄助理丧葬,且谨保遗稿手泽,属桐城方孝博、霍邱台静农、如皋魏建功共为集记,略订成晚年著述若干种,皆国难疾病中所积存。整理之日,见杨氏遗著已经手编,秩然就绪。之瑜云:‘先生生前,拟议摆印,分订册数,注加按语,诸凡款式,并出心裁;今既殂落,今当继成,以完其志。杨君裔贤,欲彰先德,显家学,决斥私赀,自印问世……愚案,先生点勘原稿,去其重复,比类列次;先之以小学专著二。曰《说文假借例释》,曰《说文札记》……”

魏氏的“整理之日,见杨氏遗著已经手编,秩然就绪。”说“手编”而不说整理编定,说明在杨稿的整理过程中,仲甫先生颇费了一番功夫的。

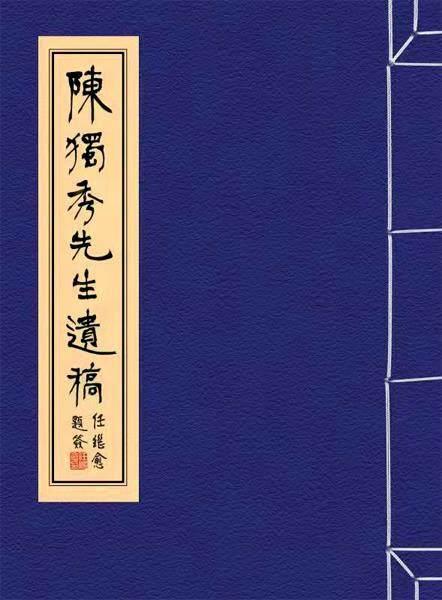

现藏敝宅陈氏编定《杨鲁丞先生遗稿》三册均为陈氏点勘,部分为仲甫先生手撰。

分别为:

《说文假借例释》共56页,首页陈氏手书书名,并有注云:原题戊子季秋月手订。第36页有“接下页不空”五个大字,亦为陈氏手书。前36页为杨氏原遗稿,稿内有陈氏点勘,自37页至56页,用纸不同,字迹亦不同。后经反复与陈氏其他文稿及台静农藏陈氏遗札对照,确定为陈独秀先生手笔。字体为行楷。语言风格和前稿亦有极大差异。我猜想:陈独秀先生本来是想在杨氏遗稿上修改的,但改到36頁时,深感无法进行,于是,将原稿放在一边,作为参考,而重新写就。鄙之推论,与魏建功先生跋语中“见杨氏遗著已经手编,秩然就绪。”相吻合。

《说文札记》共43页。用纸和《说文假借例释》后20页同。亦为陈独秀先生亲笔手编。字体为行草,且有许多大修大改处,修改处亦为陈氏手笔。

几年前,买到一本朱洪先生著《陈独秀——风雨人生》一书,有“鹤山坪石墙院”一节,详细叙述了陈独秀先生住进石墙院后,整理杨氏遗稿的情况及对杨氏著作的认识过程。现择录二段:

其一:

“杨鲁丞家藏书很多,陈独秀开始静下心来整理杨鲁丞的遗著……一次,陈独秀夫妇上江津县城,邓氏叔侄邀请他俩到大什字菜馆吃饭。邓燮康问‘怎么样?陈独秀知道问整理杨氏遗稿事,说:‘我花了两天时间,反复看了几遍,写得不错,有价值。邓燮康说:‘章太炎不欣赏杨鲁承的东西。

有一次杨鲁丞听说章太炎到了四川,便带着《杨鲁丞读〈皇清经解〉》去见章太炎,章太炎在杨氏书稿后写了“杂乱无章”四个字。杨鲁承十分恼怒,没有多坐就走了。

陈独秀哈哈大笑,说杂乱无章没有关系,只要稍加整理,就会有理有章了。”

从这段邓、陈二氏的闲谈中,此时,陈独秀对杨氏遗稿是持肯定态度的。

其二:

“回到鹤山坪,陈独秀继续整理杨鲁丞书稿,慢慢的就没有兴趣了。一次,龚灿宾县长来鹤山坪见陈独秀,谈起杨鲁丞书稿的事,陈独秀说:‘开始看还不错,看多了,就不对胃口了。陈独秀认为,杨老先生对群经的创见不如四川的廖季年,对诸子的阐述不如胡适之。”

从这段,龚、陈的谈话中,此时,陈独秀对杨氏遗稿的看法,已大不如前了。

再结合陈氏手编三册杨鲁丞的遗稿,来分析。

《说文假借例释》的前半部,是陈先生在杨氏的原稿上修改的,而后半部,则为陈氏重新改写,字迹为行楷,或许是他在杨氏的原稿上修改太多太乱的缘故,而又抄了一遍,亦有可能。观是稿本,可以使人感受到,其时,陈氏刚刚住进石墙院,也就是他所云:“杂乱无章没关系,稍加整理,就有理有章了。”对杨氏的遗稿处于肯定阶段。

而《说文札记》则全稿皆为陈氏手笔,且修修改改的地方很多。据此,可作出这样的推测,或许此时陈独秀先生已接受了章太炎先生的观点,杂乱无章的杨氏遗稿仅靠在其原稿上修修改改是不行的了,只能依其思路和观点,重新编写。

《说文逸字考》共41页。首页有陈氏手书编者识。

原稿此册表题亦为《说文札记》,其内容多为校正郑珍氏《说文逸字》而作,惟非全璧。姑题此名,待遗稿续得再行订正。

此册亦为陈氏亲笔手编,手编之后,又有多处修改。用纸和《说文札记》同。字体为行草。

综上分析,陈氏手编三册《杨鲁丞先生遗著三种》,是陈独秀先生亲笔手书,既是底稿,亦为定稿。

众说纷纭为“房费”而争

《杨鲁丞先生遗著六种》石印本。魏建功先生在《江津杨鲁丞钦士先生遗著五种》(实为六种)跋语中,有“杨君裔贤,欲彰先德,显家学,决斥私赀,自印问世……请命相与策划,令建功校雠之役”之语。关于是书,我曾翻阅过许多资料,包括朱文华先生著《陈独秀评传》(青岛出版社)、朱洪先生著《陈独秀——风雨人生》(湖北人民出版社)等,他们在书中都有陈独秀先生在江津鹤山坪杨宅为杨鲁丞先生整理遗稿的记述。但遗憾的都是顺带而过,情节描述亦大致相同。关于杨氏后裔“自印问世”提及的多为《杨鲁丞读〈皇清经解〉》,大多引用的是“杨家在合作印刷所自费印了1000本《皇清经解》”。任建树先生在《陈独秀大传》十四节《晚年》——“黄荊街前的窘迫,石墙院里的孤寂”中“关于陈独秀怎么会住进石墙院的”说道:

“据张永通等《后期的陈独秀及文章选编》一书中第九页:杨鲁丞的孙子杨庆余想出版祖父遗著《杨鲁丞读<皇清经解>》等书稿,很想有名家代为校正并作序。‘有一次陈独秀在县城一旧书摊上看到了杨的这部稿本,而得知作者的身世。此事传到杨家,杨家便邀请陈独秀前来居住,并请陈独秀帮助整理校正杨的遗著。这一说法也值得怀疑。既然是‘邀请,又整理杨的遗著,为什么陈独秀还付房租呢?再说从(陈给台静农先生的信)100多封信里,也从未提到整理杨著的事。”

任先生基本上否定了陈独秀为杨鲁丞整理遗稿的事,理由是据说陈独秀住杨宅曾交过房租。

顺带而过也好,持否定态度也好,其主要的原因是,尽管众多的学者、专家,虽然相互转引陈独秀先生为杨氏整理遗著的故事,可实际上除了当时参与整理陈独秀先生遗稿的何之瑜、魏建功、台静农、方孝博及陈独秀的家人、杨氏后裔等可数之人以外,他们当中又有谁见过陈独秀先生亲笔手编的杨鲁丞遗著稿本和杨氏后裔自印问世的《杨鲁丞先生遗著六种》一书呢?

关于陈独秀先生为杨氏整理遗稿的事情,陈氏手编杨氏遗稿影印本已由国家图书馆出版社影印面世,事情的存在毋庸置疑。关于陈独秀先生付给杨家房租的事,假如确有其事,我想那也是他已经为杨氏整理完《杨鲁丞读〈皇清经解〉》和《杨鲁丞先生遗著六种》之后的事了。前文我引用过陈独秀与邓氏叔侄和龚灿宾县长有关杨氏遗稿对话,陈独秀先生经过一年多的时间来阅读整理杨氏的遗稿,已经逐渐没有了兴趣,“开始看还不错,看多了,就不对胃口了”。根据陈独秀先生的性格,没了兴趣“不对胃口”的事情,你就是“八抬大轿”去抬他去做,他也不会肯的。据说,陈独秀把自己对杨氏遗稿的看法,曾对杨氏的后人讲了,为此,杨氏后人是很不高兴的。既然再也不想去整理杨氏的遗稿了,那么,凭着陈独秀先生的性格和为人,白住杨家的房子,是不可能的。付房租的事情,也就顺理成章了。

亦编亦著留丹青

关于杨氏后裔自印的《杨鲁丞先生遗著六种》一书,印数已无法考证。现存敝宅之自印本尚留有以下重要信息,值得注意。1.自印本有魏建功先生以隶字在石印本扉页题写的书名款署:怀宁陈仲甫先生编定、如皋魏建功敬署。2.在对陈氏遗稿研究的過程中,对于陈氏各种字体的辨识余亦摸索了一些规律。陈氏手稿十数册,约30万字,行草隶篆,无不被其所用,字体可谓千变万化,但万变不离其宗,那“疏处可容走马,密处不使通风”的特点处处可见。《杨鲁丞先生遗著六种》之自印本,我以为亦为陈独秀先生亲笔所抄。

写到这里,我终于悟出:何之瑜先生之所以将陈独秀先生手编《杨鲁丞先生遗著三种》列入《独秀丛著总目》中,是因为何氏是把它作为陈氏的遗稿收入的。杨氏小学遗著三种,不仅为陈独秀先生手编写就,而且是书已经融入了陈氏精辟独到的见解,把它视为陈氏著作,亦不为过。魏建功先生在跋语中不说整理,而说“手编”可谓用心良苦也。