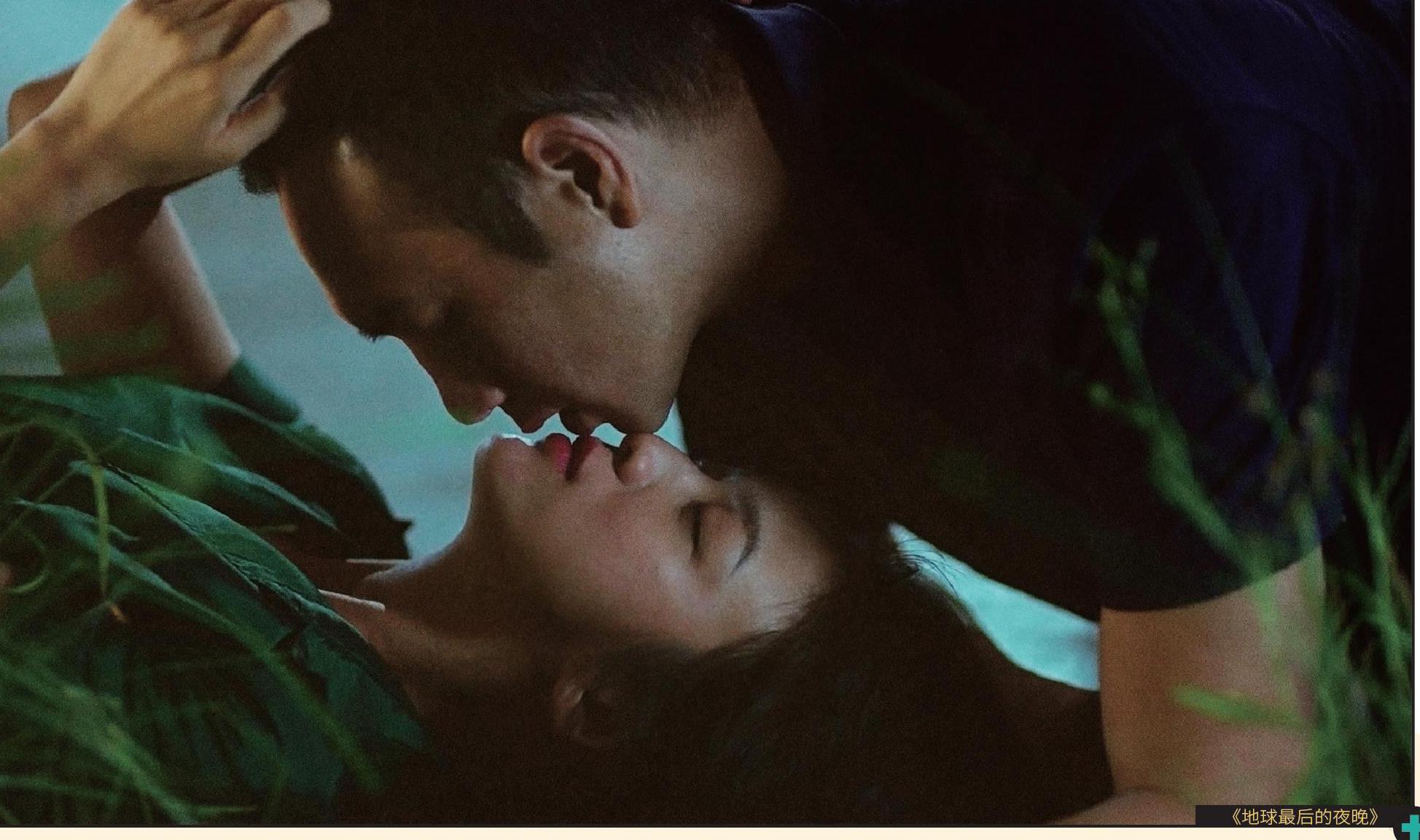

毕赣&《地球最后的夜晚》持续发力 票房升级

2022-05-30Psyche

处女作:2016年《路边野餐》(票房:646.5万;豆瓣评分:7.9分)

第二部:2018年《地球最后的夜晚》(票房:2.82亿;豆瓣评分:6.9分)

待 映:未定名毕赣新片(2023年)

2016年,来自贵州凯里的青年导演毕赣携处女作《路边野餐》闯入观众的视野,凭奖项的热度,这部小成本之作在影院短暂上映十天,共收获了646.5万票房,以及文艺青年们的交口称赞。

随后,他将自己的“艺术梦”酣畅地再放大了一圈,于2018年至2019年跨年夜,为观众献上了与院线正式接轨的第二部《地球最后的夜晚》,虽然本片票房定格在喜人的2.82亿,豆瓣评分也不至于难看,但因过于私人化的影像表达与“一吻定情”的下沉式营销严重脱节,令其一度陷入“图文不符”的风波中。

截至今日,毕赣的下一部新片暂无具体消息。某种意义上,与市场初次亲密接触的第二部,似乎为毕赣的导演之路重置了起点。其实,不少从小成本处女作中走出的新导演都有着相似的困惑,作者式影像一鸣惊人后,如何适应同时袭来的资本青睐与舆论压力?在接下来的作品中,如何于商业诉求与自我表达间寻求那个最大公约数?毕赣给出了一些他探索到的答案。

第二部

站在奖项的肩膀上

在观众心间,毕赣的第二部之所以格外耀眼,很大一部分原因在于它正站在诸多奖项的肩膀之上。2015年,这个来自小城、本打算做爆破员的年轻人,在国内外影坛的上空,点燃了那根独属于自己的“爆破”引线,凭借素材成本仅二十万的长片处女作《路边野餐》,青年导演毕赣接连在第68届洛迦诺国际电影节、第52届中国台北金马影展上顺利摘得“最佳新导演”的桂冠。

在洛迦诺国际电影节的场刊中,选片负责人马克·佩兰森写道:“导演毕赣创造性地构建出一种诗意地进入自己家乡的途径。”对此,法国著名刊物《电影手册》也不吝赞美,将这位初出茅庐导演的影像誉为一种“强有力的新魔幻现实主义,有时令人费解,却刻刻让人着迷”。

于是,在奖项加持、专家认可、媒体盛赞的一波又一波口碑浪潮中,27岁的毕赣被顺理成章推入了资方的视野,进入最值得投拍第二部的导演队列。经历如此惊艳的开场,他的下一部电影会注目于什么?才华会否仅是昙花一现?如此私人化的叙事如何真正走入院线,与大众进行有效的交流?各方对他的下一次发力,都充满好奇。

咬紧牙关 “挺”过升级

除却来自观众“以观后效”的压力外,走入第二部,更为直接影响毕赣动作的还有整个团队目之可及的升级与壮大。如果把《路边野餐》比作私人帆船,那么此时的《地球最后的夜晚》明显是一艘体面而华丽的游轮。从处女作《路边野餐》的2万启动资金,到第二部《地球最后的夜晚》最初已拿到手的2000万预算(随后追加至5000万);从朝夕相处的小姑爹陈永忠、外公、弟弟、朋友的热情驻演,到汤唯、黄觉、张艾嘉、李鸿其、曾美慧孜、齐溪等早已被银幕端详过数回的面孔在镜头前听他调配,说起凯里的方言。华策影视支持下的第二部,为向大众靠近而进行的平方乃至立方式硬件升级,显而易见。

虽然在面对采访时,毕赣可以举重若轻地回答,“被人期待,不是一件挺好的事情嗎?而且我也从来不会让他们失望。”但事实上,这些猝不及防的变化,的确令他消化了不少时间。据毕赣回忆,《地球》开机第一天,坐在“监视器”前,整个人都有点发懵,因为在此之前,他无论拍摄短片还是处女作,其实从未使用过这种东西。

除却类似操作方式的适应,在更加庞大的团队中,如何把私人化的艺术追求事无巨细地落实到位,并应对因“船大难掉头”产生的超支、超期问题,同样困扰着毕赣。期间,面对超支问题,他曾诚实地表示,“我在现场肯定会有压力,也会感到抱歉。同时我必须承认这个电影在前期预算的时候就有问题,因为其实我在做预算阶段不懂电影工业,并不知道我想要的效果需要花掉多少钱。”

一面是超支的忐忑,另一面是超期的困扰。为延续处女作的长镜头“实验”,完美实现后来被圈内誉为第二部点睛之笔的60分钟3D长镜头,完成此镜头的三位摄影师在毕赣调度中不得不接力赛跑,实现毫无痕迹的交接。如此充满实验性的视觉效果实现起来自然万分艰难,第一阶段拍摄三条,全部失败,第二阶段已延期至2018年春节前夕,前三条因种种意象不到的状况,如矿洞里含氧量少等,再度搞砸,直至收官,剧组才终于在反复试炼中留下宝贵的两条。

最终,原定于2017年10月杀青的《地球最后的夜晚》,于第二年春节才告一段落。29岁的毕赣凭借过人的抗压能力和一股死磕的劲头,终于守住了个人在银幕上的第二次、更为宏大与复杂的私人表达。回忆其间的艰难,毕赣曾说,“我其实很害怕心里面出现的话是:睁只眼闭只眼吧,你有那么多好演员,有那么多优秀的人愿意支持你,赶紧把这个事情渡过,作品总不会差的,能差到哪去呢?”

在这样的时刻,毕赣为后来者提供的经验是,把曾经引领自己走上导演路的大师,比如塔可夫斯基的随便哪部作品打开,进行自我暗示,告诫自己,此时此刻真正值得思考的问题是:怎样才能做好,不辜负处女作。

下一部

沉浸自我 惊艳待续

当然,经历过两轮市场的检验,无论是2016年《路边野餐》短暂上映十天,还是2018年《地球最后的夜晚》被大众寄予更多“社交”而非“欣赏”的需求,关于自己的作品,毕赣也接收到了相似的信息反馈:作者式的表达,无论包裹在怎样鲜艳、诱惑、猎奇、实验的外衣下,都宿命般属于小众的狂欢。

如果能以此为前提进行创作,让自我的归自我,让观众的归观众,让需要阐释的,影院外的采访负责,或许会更轻松一点,“因为我知道,不管我怎么解释大家也还是不懂,打比喻也没有用,但是它变成市场行为以后,我就得尊重我的工作,需要我去解释,需要做采访,那我就做。”

截至目前,毕赣的最新作品是一部上线于今年4月、与pidan合作的品牌短片。至于第三部院线新片,目前仅透露出存在“科幻”元素,但在华策片单发布会现场,毕赣表示片名还没想好,内容不能透露,主创有之前合作的团队成员。

再启程,相信他已从第二部中收获更新的感悟,“在做电影之前,我觉得我什么事都做不好。到目前第二部来说,我还是依靠大量的直觉,包括工作的方法就是依靠直觉,可能到第三部开始,慢慢的会有系统的自我控制吧。”(文 Psyche)