建构主义下任务创设驱动读写能力提升

2022-05-30钱艺林

钱艺林

【摘 要】提升学生读写能力,可以用建构主义为指导,引导学生在读透的基础上,通过完成教师创设的紧贴学生认知规律的读写任务,从信息建构到经验重组、从初级学习到高级学习、从单方面品读到全面解读,全程经历读写转换过程,获得深刻的阅读体验,掌握实用的写作技巧,达到读写素养的稳步提升。

【关键词】建构主义;任务式教学;读写能力

任务式教学是强调教学目的,突显学生学习主体性的教学方法。为了让学生积极参与教学活动,许多教师都会采用这一方法进行教学。笔者曾在教研活动中观摩一些教师选用梁衡《母亲石》一文做同课异构,发现这些课程存在一些共性问题:文本解析停留在浅层的对母爱的歌颂上,阅读方法指导较为低效,学生应用能力的培养被忽视,教学设计缺少读写共进意识。正如建构主义教育研究者斯皮维在《书面话语:一种建构主义观》中说的那样:“一方面,在传统上阅读教学强调对文本的解码、理解、鉴赏与评论,特别是那些单一的文本,它们不是用来产生与其他文本内容间的联系;另一方面,写作教学常常把精力集中在‘原创文本的产生上,常采用个人论文、记叙文、个人经历等形式,而不是把写作文本建立在别的文本的基础上。”[1]145这种思维定式使得许多教师的阅读教学与写作教学脱节,学生阅读了经典的作品,知道了为什么这个作品写得好,却不知道怎么运用到写作中,把自己的习作变得更好。

斯皮维还认为,“作者在建构自己的意义时……阅读和写作的过程趋于统一”,这是因为“如果着眼于建构过程而不是行为本身的话,我们就很难说清哪些是读的阶段,哪些是写的阶段”[1]145。《母亲石》讲述作者在青海塔尔寺看到一块“母亲石”,由此引发一些关于母亲的回忆,歌颂了母亲对儿女的爱,也表达了自己对母亲的愧疚。这篇文章浅显易懂又蕴含着深厚的感情,是学生提升读写能力的好范本。但在实际教学中,部分师生只关注到作者写了什么,至于怎么写的,如文章结构、写作技巧、情感表达则缺少关注,自然也不会在课堂上多加探究。有的教师虽然注意到这一问题,可惜教学站位不高,视野不宽,抑或是新意不够。以笔者的课堂观察来看,这几堂同课异构中,学生经过教师的指导已经对文章的内容、主旨、写法等有了一定的了解,但仅仅止于皮相。因此他们在学习后对这篇文章往往觉得“不过如此”,没有引起更大的反响,更不用说积极借用里面的写作手法提高自己的写作能力。这极大忽视、浪费了经典作品作为读写资源的宝贵价值。如果说教材已经实现了读与写的有机衔接,那么教学则需要教师理解这种衔接,进而通过教学行为实现读写能力的迁移[2]。鉴于此,笔者认为教师在进行阅读教学时,首先要理解文章中读与写可以有机衔接的地方,然后以建构主义设计读写任务,以此驱动学生自主学习,提高读写能力。其中的读写任务,根据任务大小可分为(主题)单项任务和任务群,根据开放程度可分为封闭任务、半开放任务等,教师可以按需选择多样的读写任务完成教学。任务的设计重于引导,目的是让学生由一开始认为的“不过如此”变成“原来如此”,从阅读中收获惊喜和快乐。

一、从信息建构到经验重组

建构一方面是对新信息意义的建构,一方面包含对原有经验的改造和重组。[3]76一些教师虽然能在教学中梳理文章的主要事件,帮助学生整体感知文章结构,但也仅止于梳理,梳理完就没有了后续。其实,除了个别结构较为复杂的课文,大多数教材中提供的文章结构都比较简单,即便教师不梳理,学生也能自己弄懂。一节课下来,学生觉得教师所讲基本不超出预期,自然觉得“不过如此”,提不起学习的劲头。在这种教学模式下,新信息的意义建构和经验重组都没能达到应有的教学标准。以《母亲石》为例,这篇散文篇幅不长却情韵悠远,原因在于诚挚的语言和自然的叙述。虽然题目是《母亲石》,但真正写石头的部分仅集中在文章开始,石头只是个引子,重点在于由石头回想起的关于母亲的种种。

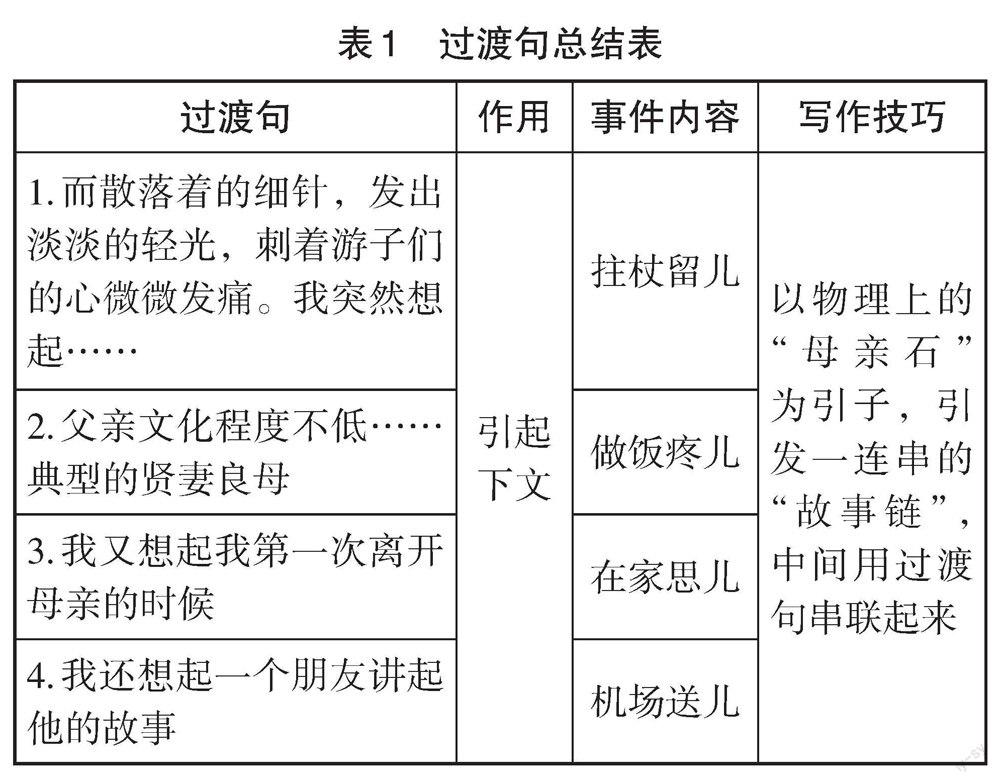

建构主义分支的“认知灵活性理论”认为,建构包含两方面的含义:(1)对新信息的理解是通过运用已有经验,超越所提供的新信息而建构成的;(2)从记忆系统中所提取的信息本身,也要按具体情况进行建构,而不单是提取[3]76。由此,笔者设计了逐层探究任务群。任务一,本文题目是《母亲石》,但是作者没有把它当做文章主体,这是为什么?任务二,关于母亲的几段描写都发生在一个时间段吗?任务三,圈出事件与事件间相互衔接的句子。以上任务中,任务一的目的是引导学生发现文章开头作者描写“母亲石”的真正作用。任务二中,学生要仔细辨别有关母亲的回忆,进而发现文中的事件是不同时间段的不同事件。任务三,通过圈画过渡句,学生深入了解作者的过渡方式,从而理解文章结构。这是因为文章中的过渡句能有效降低概括难度,帮助学生很快厘清文脉,把握文章的主要内容和表达顺序[4]。因此,通过完成以上三个任务,填写《过渡句总结表》(见表1),学生就能深入了解以“故事链”形式串联成文的写作方法,逐渐发现文章“原来如此”。

统编初中语文教材在八年级下册第六单元的“写作”板块设计了“学写故事”的写作专题。其中“写作实践”的第三题可以稍作調整,与《母亲石》的写作方式联合起来进行写作教学。

我们熟悉的各种事物,都可能引发故事,比如眼睛、头发、嘴巴……这些物或事一定有不少值得挖掘的地方,有不少出人意料的富有戏剧性的故事。以《 的故事》为题,写一篇作文。不少于600字。

草草来看,这个写作实践只是要求学生写一件事物。但仔细审题就能发现,学生想要写出“值得挖掘”或是“富有戏剧性”的效果少不得要费一番脑筋。如果能参考《母亲石》的写作方式,以物为引,以一连串故事表达一个主题,就能达到“挖掘一个物的故事”的要求。所以笔者设计了“以‘故事链形式写人”的任务四。要注意的是,由一物引出后面的故事时,这些故事不能以孤立的状态存在,而应该共同表现一个中心思想,且故事间要用上合适的过渡句。

如某学生的习作叙述当医生的叔叔在奔赴武汉抗疫前送一支钢笔鼓励“我”的故事。学生按照叔叔接到赴武汉支援的通知、临走前赠送钢笔、叔叔告别家人、与叔叔视频通话几个主要场景平铺直叙地展现了叔叔救死扶伤的职业道德和舍己为国的大无畏精神。但是,该生如果只是按照事件发生的顺序平铺直叙地写作,钢笔便只是故事中的一个道具,没有做到以钢笔为引,情感的表达也较为平淡。经过师生讨论,学生对习作进行修改:以“英雄”和“英雄牌”钢笔为联系点,写“我”与叔叔视频通话,然后用“听着叔叔平凡但是坚定的话语,我的眼前浮现出那天他告别家人,奔赴抗疫一线的情景”作为过渡,自然地把事件以一个主题串联起来,进而塑造叔叔的人物形象。

单从情节来看,无论是《母亲石》还是叔叔抗疫的学生习作,都不具有很强的戏剧性,但胜在贴近生活,易于学生创作。从这点而言,选用《母亲石》更适于学生学习模仿。关键在于,学生要从范文中学到新的叙述技巧。新技巧能给学生带来陌生感、新鲜感,激发他们的求知欲,尝试用新写作技巧描写他们的日常生活,得出不一样的写作效果,从而获得成就感。这样他们对教师所说的“平淡之中见真情”“平凡之中见不凡”也有了更深的感悟。

二、从初级学习到高级学习

斯皮罗认为,学习分为初级学习和高级学习两种,传统教育及培训恰恰将二者混为一谈。初级学习是一些定义完善,以语言符号编码的学习,基本停留在复述和再现的低级阶段,通过大量练习可以变得熟练。而高级学习指更复杂的、结构不良的,需要将知识迁移到新情境中的学习,需要学生把握概念的复杂联系,灵活地在具体情境中加以运用。[5]

那么,在学生陷入初级学习的怪圈时,怎样才能引导他们进入高级学习的领域,并使之主动跟进呢?建构主义认为,学习者需要在知识建构的过程中与同伴交流、讨论,并逐步使知识建构趋于合理[1]147。因此教师可以设计“发现普通中的不普通”的主题任务,要求学生以团体合作的方式发现文章背后的不普通。比如在教学到《母亲石》“拄杖留儿”一段时,笔者与学生产生了下面的讨论。

生1:在读到“拄杖留儿”这件事时,我一开始觉得这是件很普通的事,妈妈想孩子的时候当然会来看孩子。但我马上注意到,作者没有直接写母亲拄着拐杖来看我的“实景”,只是在心里想:母亲的家离我住地有几里地,街上车水马龙,我真不知道她是怎样拄着杖走过来的。这样写就显得不普通了。

师:这里不写“实景”而写心里想象的场景叫虚写,也叫留白。作者留出的空白为我们提供了无限的想象空间,也突出了母亲的不易。请同学们想一想再读一读,假如我们拿掉这句心理描写,感觉到有什么不同吗?

(学生对比朗读并互相讨论)

生2:我觉得有这句话更容易感受到母亲的不易。

师:不如我们请同学们补白,想象一下,作者的母亲是如何在车水马龙的街上,拄着拐杖克服重重困难走到儿子那里的?

(学生在各种想象中进一步感受到母爱以及留白的作用)

正如刘勰所说:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。”[6]学生想要领悟作者的“情”,自然要從“文”出发,沿着“文”的幽微之处找到“情”的生发之处。在教学中,学生根据任务自主阅读讨论,经过教师的引导发现问题,在对比朗读和想象补白中发现不寻常处,甚至参与到文本的二度创作中,这就完成了“问题—讨论—实践”的知识迁移,找到看似不经意描写后隐藏的匠心。

统编初中语文教材八年级下册第六单元“写作”板块“学写故事”中“写作实践”的第二题是:

在你的身边或社会上,每天都在发生着各种各样有趣的或有意义的事。以某一件事为素材,展开合理的想象,自拟题目,写一篇故事。不少于600字。

教师可以以此为基础接着设计任务群,让学生根据《母亲石》进行模仿,从而促使学生向高级学习转变。笔者设计了任务五“实景留白”写作任务:用一小段话写自己的亲人,其中不仅要有“能看到”的内容,还要有“没想到”的内容,把实写和虚写结合起来。

有学生写了一篇《妈妈的美食》,原文只提到妈妈做的点心十分美味,模仿后加了这样一段感慨:“妈妈最近非常繁忙,经常加班到深夜,真不知她是如何挤出时间为我做那么多好吃的。”另一个学生写《爷爷来看我》,原文写了爷爷满头大汗来看“我”,还带来很多好吃的,“我”很开心。模仿后加上一句虚写:“爷爷从乡下到我这里,到车站要走20分钟,坐车要经过20个站,35度的高温下真不知道他是怎么走到这里。”这个任务属于半开放任务,普通的小事加上虚写立刻变得深刻且富有情韵,学生的写作技能也从认知层面迁移到运用层面。

任务六,“间接叙事+情节反差”写作任务。“机场送儿”这个片段,学生能看到的只是简单的叙述,没能领会其中的玄机。根据任务二,学生发现几个关于母亲的事件不是一个时间、一个地点发生的事,最后一个事件更不是同一个“母亲”,而是朋友的故事。这属于间接叙事,人称也由第一人称变成第三人称。朋友的故事情节很简单,就是朋友离家时见到了在机场送行的母亲。但与母亲说好走前不再见面和第二天母亲出现在机场的描写增加了悬念和反差,因此形成了艺术冲击力,凸显了母亲对儿女的不舍。所以,任务六的写作实践要求学生在习作中添加一段间接叙事,而且情节设计上要有一定的反差。

比如某学生写了一段母亲冒雨送作业的情节,虽然客观上母亲的行为令人感动,但读起来还是缺乏一些感染力。在任务六中,学生尝试加入间接叙事,以旁观大婶的视角讲述母亲送作业:“我到半路都和你妈妈一起。你不知道啊,雨下得越来越大,我劝她等雨小一些再去吧。她说怕你等得着急,冒着雨就往前走……”这段间接叙事明显增强了习作的感染力,但是情节设计上没能体现反差。因此,笔者引导学生继续回忆当时的细节,如“雨很大,妈妈全身淋湿了,而作业本干净整洁”,或是“妈妈冒雨第一时间把作业本送来,我却发现自己贪玩其实没有写作业”,又或是“我嫌弃妈妈来得晚,嘴里都是抱怨,妈妈走后我回到座位,却发现包袱里除了作业还有妈妈怕我饿夹带上的点心”等。只有学生在真情实感的基础上找到可供表现的反差,“间接叙事+情节反差”的习作提升才算真正完成,“可怜天下父母心”的主题才能得到动人的诠释,“我”对母亲的敬爱与愧疚才有了充分的理由。

三、从单方面品读到全面解读

由于《母亲石》的主题是歌颂母爱,因此同课异构教学活动中大多数教师以品读母爱为主要教学点,个别教师注意到“所有儿女们的惭愧”一句,也顺势带领学生分析“惭愧”。但是这里的“惭愧”与母爱是相互孤立的状态,没有联系起来解读,这无疑不利于学生全面、正确地解读文章。

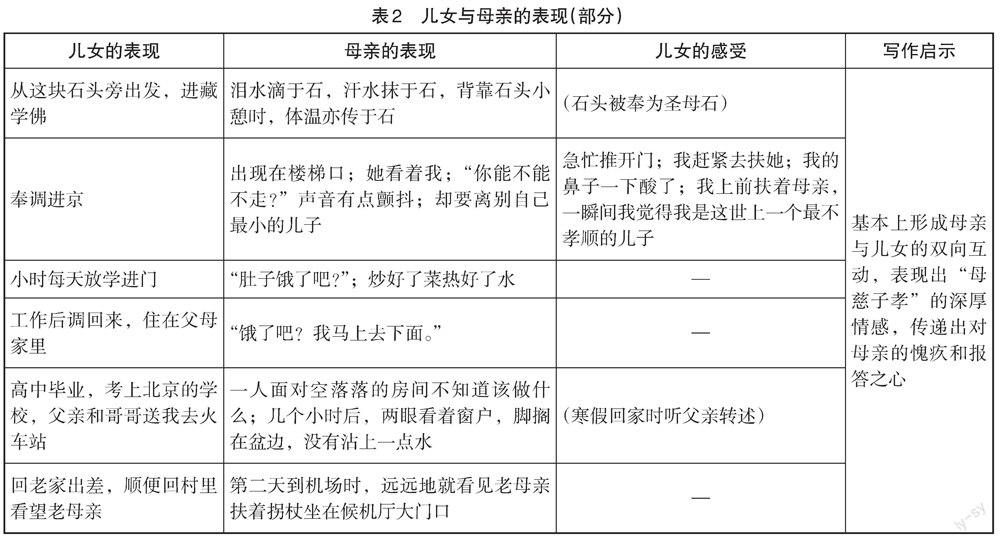

想要正确理解作者思想,整体把握文章结构,读者应该全面解读文本,不能就某一方面孤立解读。把“惭愧”和对母爱的歌颂放到一起,从主题表达上看是为了表现母子情,也是为了传递出作者渴望回报母亲的深意。如果只是单方面地品读母爱的表现而忽视了“我”的孺慕之情,就不能读出“儿女对他们的报答,哪及他们对儿女关怀的万分之一”。但是这个深意不应由教师直接告知,而应由学生探索得来。“学生是课堂的主体,独立承担发现问题、解决问题的责任;教师主导课堂,作为助学者,为学生提供点拨指引,引导学生进行反思性对话,协助学生完成写作任务。”[1]147因此,教师可以设计任务七作为指引,要求学生在文中找出描写儿女和母亲行为表现的句子,比读、品析后填写表2。

通过填写表2,学生可以看到文中作为儿女的一方并不是毫无波澜,同样对母亲表现出思念与感激,只是在某些地方作者为了突出母亲的形象没有写下儿女的表现,从而留下了空白。试想,如果文章中儿女对母亲的奉献无动于衷,那么读起来很容易有违和感,不能很好地体现儿女的愧疚,甚至可能将主题错解为谴责不孝。正因儿女与母亲是互相挂念的关系,“爱”和“愧”才能使读者受到心灵的触动。此时教师可以设计任务八,强化学生多方面关注文章描写,全面解读文本的阅读习惯。比如学生可以补白表2中留白的儿女的感受,猜测文章中的“我”有什么反应。或还是以“写作”板块“学写故事”中“写作实践”的第三题为基础,設计具有“双向互动”性质的写作实践:故事中不仅要“有他”还要“有我”,“他”与“我”之间要形成交织。

某学生写了一篇《猫的故事》,这篇习作突出表现了猫的可爱与顽皮,但因为缺少了“我”的描写,无法表现“我”与猫的深厚感情。经过任务七的自主学习和教师指导,该生在文中增添了“我”的内容。比如“我”高兴的时候会逗逗它,小猫高兴得蹦蹦跳跳;“我”生气了忍不住拿它出气,小猫表现得无辜又委屈;“我”因为有了更好玩的事情冷落了它,它就在“我”附近转悠想引起“我”的注意……正因为添加了“我”的表现,猫的高兴和委屈、孤独和无奈才得以生动地表现出来,使得人与猫有了交互,感情显得更为深厚。

文本的内容是客观的,但不同的教师却能从同一个文本中开发出不同的教学资源。善于发现教学资源,挖掘其中最有价值的教学内容,是每位教师应当具备的专业素养。有效提升学生的读写能力,首先需要教师具备扎实的文本解读功底,其次要能掌握读写迁移的规律,最后设计高效而多样的教学任务,以此带动师生间和谐共生的互动。只要师生能共同经历读写发现的过程,学生自然便由一开始的“不过如此”变成“原来如此”,真实有效地完成阅读技能的写作迁移。

参考文献:

[1]张航.建构主义视野的读写结合教学模式研究[J].教育评论,2017(11):144-147.

[2]程翔.谈统编本初中《语文》读写能力的衔接和迁移[J].中学语文教学,2019(8):4-8.

[3]张建伟,陈琦.从认知主义到建构主义[J].北京师范大学学报(社会科学版),1996(4):75-82,108.

[4]余维蓉.过渡句教学一得[J].语文世界,2019(1/2):48-49.

[5]潘海燕.新课程背景下中小学教师如何转化与应用教科研成果[M].武汉:华中科技大学出版社,2010.

[6]刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2010.

(责任编辑:朱晓灿)