天中秦墓出土玉璧探析

2022-05-30刘文明

刘文明

玉璧在古代玉器中出现较早并延续至今,其发展轨迹是整个玉器发展的缩影。秦墓出土的玉璧是重要的考古学研究资料,文章通过介绍其特征,结合墓葬中包含的信息,考察和分析秦朝的丧葬文化,进一步了解社会的政治、经济、思想和文化,为研究秦代历史提供有力的实物资料。

驻马店泌阳县官庄秦墓出土,现藏驻马店市博物馆的这块玉璧,内直径5厘米,外直径15厘米,厚0.6厘米,重180克。青色,间有白色不规则纹理, 整体玉质精良。取材硕大,保存完好。雕刻精美,两面抛光,正面雕刻谷纹,平缓疏朗,排列整齐有序;背面光素无纹,内缘外缘分别阴线雕刻弦纹一周。这件玉璧由青玉制成,体呈扁平圆形,中间透穿圆孔,两面纹饰不同,出土于确切纪年的泌阳官庄秦墓,十分难得。

整个玉器发展过程中,战国和汉代是两个高峰期,秦是中间的过渡阶段。由于秦统一仅有短短的14年,玉器风格没有得到系统完善的发展,与战国晚期和西汉初期的玉器在风格、工艺方面极为相似,因此秦代玉器很难辨认和断代。

每一件玉器, 即使是同一质地、同一类型、同一工艺, 也不会完全相同。因为在玉质、色泽、尺寸、重量、技法等方面都会存在差别。正是由于这种差别的多样性, 才形成了玉器史上的时代风格和区域特色, 也是今天我们进行鉴定、断代、分析和研究的基本线索。

石器时代的远古先民喜爱、崇拜玉器的品格,并赋予玉器文化内涵,玉器是美的、玉器是神圣的、玉器是高尚的,这也是玉器成为身份地位象征的原因、成为重要历史见证之物的原因、成为构成整套玉文化体系的原因。

玉璧,通俗而形象的定义是整体扁平状中间有穿孔,且穿孔直径相对较小的圆形玉器。《尔雅·释器》解释曰:“肉倍好谓之璧。”学者邢禹疏道:“肉是指四周边的宽度,好是指中间圆孔的直径,边大于孔的定名为璧。”具体形象的表述就是四周边宽大于孔径就是璧。《周礼·春官宗伯·大宗伯》记载:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”古人依据玉石的颜色和外形,结合阴阳五行理论,产生了祭祀天地四方的礼器。玉璧居“六瑞”之首,作为“礼天”的祭祀器物,圆形体现“天圆地方”的思想,象征“完美天和”的追求;感恩自然赐予食物,祈求上天免除灾祸,使其在整个玉器发展史中占有重要的地位。

玉璧是中间孔小边缘大的环状器物,外形上大同小异,但纹饰、材质和工艺的不同,就会导致功能的不同。玉璧的用途:一是祭祀礼器,用作祭神、礼天等。二是身份的象征,《周礼·春官宗伯·大宗伯》记载:“子执谷璧,男执蒲璧。”三是葬玉,《周礼》记述:“驵圭、璋、璧、琮、琥、璜之渠眉。疏璧琮以敛尸。”古人认为玉可以避邪和防腐。玉璧是死者灵魂升天的吉物,灵魂通过璧孔由地下得以升天,其利用价值也达到了顶峰阶段。四是信物,《荀子·大略》载:“问士以璧,召人以瑗,绝人以玦,反绝以环。”古人用玉璧来表达人与人之间的相见之礼,国与国之间的凭信之物。五是佩饰,神秘色彩减弱,庶民风格增强,佩戴玉璧流行起来,满足审美的同时表达君子的美好品德,是身份高贵才能拥有的物品, 也是墓主人声名显赫的象征性器物。“君子比德于玉,玉有五德仁、义、智、勇、洁”。

从器物外形上分析,玉璧是对眼睛的仿生,用玉示目,用璧仿眼。玉璧四周为眼球,中空像瞳孔。古人特别重视“目”窍器官,所以造出了玉璧“眼睛”,甲骨文中“目”字很形象直接地展现出。《灵枢·大惑论》记载:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。”《寿世传真》曰:“目乃神窍。”石器时代工具不发达,生产生活更多地依靠自身的观察力、反应力和行动力。在原始的采集、渔猎劳动中,眼睛要善于发现。在防御侵袭确保安全中,更要做到眼疾反应快。可以说眼睛在生产生存中起决定作用。

从纹饰方面分析,正面仅是单一隐约凸起的谷纹,但是从其饱满浑圆的谷粒、整齐细密的排列仍能展现出制作工艺的精细。谷纹就是在璧面上雕刻出成排的小乳钉,漩涡状如同谷物发芽,取自谷物可以养生之意,谷纹具有帮助死者灵魂升天的功用。

谷纹来源于青铜器上的乳钉纹,因为墓葬中随葬的玉璧,其本质的神性是“鬼神食”,就是供奉给鬼神的食物,使用可以养生的谷物纹样,最能突出其作为食物所应具有的特质。再就是随着生产力提高經济进步,社会风貌百家争鸣,文化丰富开放,方方面面都促进了人们对美的更高追求,玉器的造型和纹饰更加来源于生活和贴近生活。谷纹玉璧依据本身质地,造型规整,简洁大方,不显繁缛,正是秦代社会审美的最好体现。谷纹玉璧成为主流纹饰,是社会经济、社会风貌、文化以及玉器自身发展需求的多重作用下共同形成的。

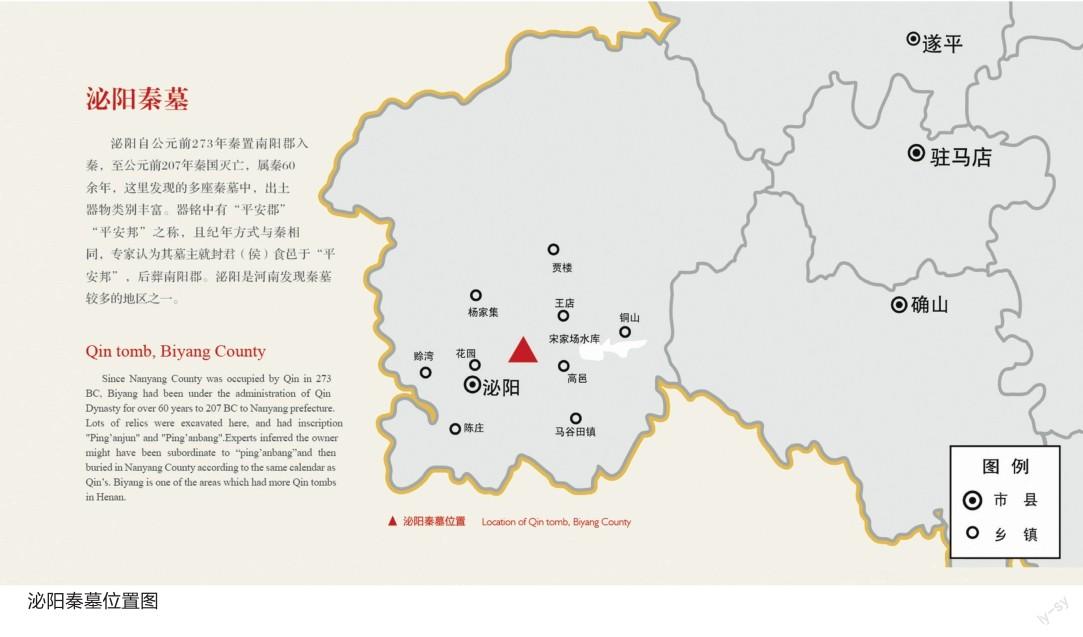

战国时期河南分属于韩、赵、魏等列国,南部属于楚国,军事地理位置重要,是秦国统一东部各国必经之地。驻马店因历史上常有过路的信使或官吏在此地驻驿歇马而得名,是秦军东扩路线上的交通要道,秦军事扩张之下的迁徙移民,统一后的政治、文化管理,都是导致驻马店地区大量遗留秦人墓葬的原因,秦墓是秦文化遗存的重要部分。

泌阳县属驻马店市,因位于泌水之阳而得名。春秋时泌阳属楚,战国时属韩。泌阳处于楚、韩两国交界地段,连年战争不息。公元前273年,泌阳属南阳郡辖得以稳定,成为一座重要的城邑,是保护南阳郡的东边屏障。至公元前207年秦国灭亡,属秦60余年,泌阳是发现秦墓较多的地区之一。官庄四座秦墓出土器物类别丰富,器铭中纪年方式与秦相同。随葬品以青铜器居多,表明墓葬等级高于随葬陶器的平民墓葬,这类墓葬体现出多样复杂的文化因素。

泌阳官庄秦墓是秦人深入楚地受楚文化影响的典型墓葬,木椁的周围填塞木炭和青膏泥并经夯实是楚墓的传统特色做法,随葬品中甑、铜蒜头壶、钫等为秦式,具有秦的特色。秦国兼并楚土,为巩固其统治,强有力地推行秦文化。泌阳在春秋战国时期是楚国的辖域,楚文化历史悠久、成就辉煌、积淀深厚,秦依靠政治和军事加强统治,文化方面在楚地的传播推行是有限的,没有取代生命力强、传承久远的楚文化。因此,泌阳官庄秦墓中既有楚文化的随葬品,又有秦文化的典型秦器,真实反映出秦文化与当地楚文化、中原文化的碰撞与交流。

泌阳官庄秦墓是秦文化遗存的一部分,是秦国与其他诸侯国之间交往的物证,无论是战争被迫使然,还是和平友好往来,都是中华民族统一及文化融合发展进程中重要的部分。

秦兴起于西北地区,秦襄公时受周分封始列为诸侯,春秋时位列五霸, 战国时七雄之一,进而统一全国, 诸侯混战割据的局面结束,一个多民族统一的、以郡县制为基础的中央集权国建立,中国历史进入大一统的封建王朝时代。

秦人在立国之前,过着游牧的生活,信奉原始的多神教,立国后继承了周人敬事鬼神的传统。《封禅书》《史记·秦始皇本纪》中记载了大量秦人祭祀、封神、立祠的事件。秦统一时间短暂,玉璧这种礼制化、观念化很强的器物,清晰地反映出秦代文化的特征。秦人的文化根源是“杂处戎狄之间”,在扫平六合过程中政治上贬儒术、兴刑名,经济上奖励耕战、强国策略。

秦人用玉,讲求实用,做工简单,崇尚质朴。以质为美、以少为贵、以素为贵,选用质地精美之玉,以其“精气”来与神灵沟通。《史记·秦始皇本纪》记载:“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。衣服旄旌节旗,皆上黑。”秦人崇尚黑色,阴阳五行理论认为北方属水,色为黑。秦人以青色、黑色玉为贵,视为珍品,用作祭祀礼器,表达敬重之情。秦玉璧实用性强,纹饰简单,这与秦人的务实之风及长期对外军事扩张有关。玉璧符合历史文献中的记载,是秦人玉器文化和祭祀文化相结合的产物,真实反映出当时用最高等级来表达对神灵的敬畏之心,为我们研究秦代玉器提供了珍贵的实物资料。

墓葬是将生前的现实生活场景缩小于墓坑之中,是物质生活和精神生活的再现,是社会的缩影,真实地反映了经济形态和意识形态。秦墓是最能体现秦文化本色的物证,在随葬器物的类型和组合上,秦墓具有自己独特的风格,日用器皿多,也是识别秦墓的重要物证。

秦人在广阔的地域内和各地人民相处,彼此互相接触、潜移默化,生活习俗的变革逐渐地渗透到葬俗领域。所以说,丧葬习俗揭示了秦人和中原人民融合的历史过程,是思想意识和民风民俗的反映, 依据葬俗可以探知民族的来龙去脉。墓葬习俗、埋葬方式具有民族认同感,是迁徙外地之人缅怀家乡的一种表达方式。随着秦疆域的不断东扩以及相应的徙民政策,使秦文化、楚文化、中原文化等各民族文化之间在空间区域内得以广泛交流、融合与发展。

秦一统天下,完成了从分封列國到统一帝国、政治上由血缘向地缘的转变,起着承上启下的重要作用。秦文化伴随着秦族人的产生而产生,在其成长过程中以自身文化为基础不断吸收周边其他文化来丰富和稳固自身,最终形成具有本民族自身特点的秦文化;战争是各族文化产生碰撞与交流的重要原因,秦文化在其东扩过程中也逐渐受当地文化影响,而诸侯六国文化在保持原有文化的基础上亦受到秦文化的渗透。在整个历史进程中,秦上承商、周,是多元文化碰撞交融的时期,下启汉、唐,是文化由多元走向一体的阶段,秦文化起的是“中承”作用,因此探讨秦文化性质、面貌、演变和融合是研究民族文化的重要部分。

作为葬玉的玉璧, 它是历史的见证和载体,是唯一的、不可替代的。玉璧从神秘尊贵的祭祀品到作为美化生活的佩饰品, 融合礼制、品德、伦理,是宗教的崇拜,是财富的象征。玉璧的发展历程是玉器文化演变的见证,直接而真实地展现了古代玉器在不同发展阶段的特点。谷纹璧是秦代玉璧的主流造型。因此,要了解秦的社会状况,对谷纹玉璧的研究是非常有必要的。