“双减”背景下初中语文名著阅读教学策略探微

2022-05-30苏陆琴

摘要

在“双减”背景下,既要不折不扣落实“双减”政策精神,为学生减压减负,又要保证教学质量,提高学生核心素养。初中语文教师应冲破传统教学模式的束缚,通过“整体规划,循序渐进”“点面结合,散点聚焦”“设计问题,任务驱动”“读写相融,来回行走”“学科融合,互促共生”的名著阅读策略,帮助学生达到“爱阅读、会越读、真阅读”的目标,多方位提高学生的语文核心素养。

关键词

名著阅读 教学策略 提质增效

目前,在初中语文名著阅读教学中,时间投放不足、效率不高、形式单调、“高耗低效”的教学现象仍然存在。随着“双减”政策的落地,提高名著阅读教学的质量,实现学生阅读的激趣和指导,提高学生的语文能力,对于初中语文教师充满挑战。对此,我从以下几方面进行了探索。

一、 整体规划,循序渐进

想要名著阅读教学有实效,系列指导非常必要。语文教师在名著教学前要做好系统规划,对教学内容全盘考虑。以《艾青诗选》为例:

1.布置阅读任务。在起始课上,教师要明确本阶段阅读的名著版本,并做好内容补充准备。市场上《艾青诗选》有多种版本,内容不尽相同,教师要对版本进行甄选,选择优质版本,并选取适当的诗歌做补充。

2.制订读书计划。班级制订统一阅读计划,合理有序地进行阅读。学生平均每天阅读3首诗歌,要完成全部阅读任务共需要将近5周的时间。阅读计划也要具有灵活性,如果某一天要读的几首诗都比较长,学生一天读不完,可以在其前后阅读日的阅读量上略做调整。

3.完成读书笔记。教师提醒学生做好当天的读书笔记,及时批阅,同时,督促完成每周的读书任务。

第1周第1天的读书笔记示例:

4.阅读反思。教师要提出具体的阅读要求,如“结合《艾青诗选》的内容和阅读感悟,请你选择一个角度写出最深的阅读感受。可以参考相关书评资料,但杜绝抄袭。主标题为‘走进〈艾青诗选〉,副标题自拟,不少于1000 字”。

5.展评读书报告。由于读书报告相当于一篇大作文,学生写读书报告的这一周,作文课可以用读书报告会替代,教师及时进行讲评。

二、点面结合,散点聚焦

“点”和“面”是相对而言的。如果把初中语文统编教材的12本必读名著看作一个大“面”,“点”就是不同历史时期不同国家的作家作品。如果把中国古典文学名著看成一个“面”,那么《水浒传》《西游记》就是其中的两个闪亮的点。如果把《西游记》看成一个“面”,那么《八戒大战流沙河,木叉奉法收悟净》就是一个“点”。如果把孙悟空看成一个“面”,那么《三打白骨精》就是一个“点”。明确了“面”和“点”的辩证关系,教师就能正确运用“点面结合,散点聚焦”的方法进行名著阅读指导。

以阅读《水浒传》为例,在读书报告课上,教师先向学生集中展示《水浒传》的“面”,包括作者、写作背景、结构特点、艺术特色等,接着,教师重点介绍社会背景,引导学生品析人物形象和相关故事情节。在梁山108将这个“面”上,林冲、鲁达、武松、杨志、宋江、吴用、李逵等英雄就是一个个的“点”。课上可以选择几个重要的点来讨论,进行散点聚焦。比如,品析人物林冲,教师可以引导学生品读“误入白虎堂”“风雪山神庙”“雪夜上梁山”“拒绝招安”这四个“点”。最后,结合故事背景,学生深刻理解故事发生的缘由,对人物的认知就从感性上升到了理性的层面。

教師阅读指导时,可以先“面”后“点”,由全面到局部,也可以先“点”后“面”,由具体到总体。总之, “面”要靠“点”来支撑,“点”要靠“面”来深化。

三、设计问题,任务驱动

学生天生是探究者,对世界充满探究的欲望,而名著像一条条河流,学生要顺利过河,需要教师的搭桥。教师指导学生进行名著阅读可以有不同的路径和方式,以问题为抓手,关注名著的基本思想和学生基本活动经验的积累。教师要精心设计阅读问题,以具体的阅读任务为驱动,激发学生探究的欲望,从而积极投入到名著阅读活动中。以《西游记》为例:

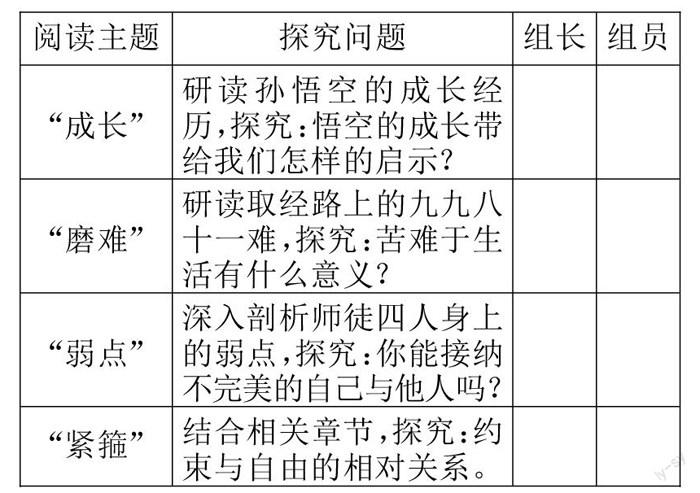

首先,分组探究。设计分组活动表,如下图。每个组对应一个探究问题,其他学生选择自己感兴趣的问题到组长处报名,自动成为组员,这样全班就分成四个阅读小组。教师根据学情对分组情况作适当调整。

[阅读主题 探究问题 组长 组员

“成长” 研读孙悟空的成长经历,探究:悟空的成长带给我们怎样的启示?

“磨难” 研读取经路上的九九八十一难,探究:苦难于生活有什么意义?

“弱点” 深入剖析师徒四人身上的弱点,探究:你能接纳不完美的自己与他人吗? “紧箍” 结合相关章节,探究:约束与自由的相对关系。 ]

其次,布置任务。教师召集组长,明确具体的阅读任务:每个组围绕主题,认真探究;每个组形成探究成果,以PPT的形式向全班做展示;PPT中既要包含名著的内容,也要有知识拓展;约定任务完成时间(比如一周);有困难可以找教师协助解决。

再次,成果展示。四个组的探究成果先向教师展示,教师有针对性地提出完善建议。教师的指导使各个小组的探究成果更加成熟,在此基础上,再向全班展示,效果更好。

在探究问题的任务驱动下,学生主动性更强,对名著的阅读思考更深入,教师的教学也更加有效。

四、读写相融,来回行走

郭沫若先生主张多读名著,因为名著内容丰富、深刻,能有效提高学生的写作能力。其实,学生通过多种形式练笔也能进一步加深对名著的理解。以《骆驼祥子》为例:

揣摩赏析,品味语言味道。名著往往是语言处理的最佳范例,老舍把接地气的“京味儿”口语呈现给读者,比如“搁在兜儿里,一个子儿永远是一个子儿”“瞧准了再放手钱,不能放秃尾巴鹰”,等等,特色鲜明。教师可以让学生反复阅读揣摩,通过做批注、写语言赏析的方式体会语言的表达魅力。

补白入境,增加阅读深度。小说展现了特殊背景下北京的世态人情,人物的命运随着时代跌宕浮沉。祥子在烈日和暴雨下挣命的那一段尤其打动人心,“他就那么半死半活地,低着头一步一步地往前拽。坐车的仿佛死在了车上,一声不出地任凭车夫在水里挣命”。祥子和坐车的两个人此时的心理活动作者没有交代,教师可以组织学生根据故事的环境、情节对此刻不同人物的心理进行补白。在这个过程中,学生对人物、对作品主题的理解会更深入一层。

角色练笔,拓展阅读外延。不同人物的性格不同,祥子原本是一个勤劳善良的农村青年,在生活理想被毀坏后堕落为行尸走肉般的无业游民;虎妞性格大胆且泼辣,既有许多旧社会的恶俗特征,也是旧社会牺牲品;老马是个热心肠,但他只能贫苦地过悲惨的一生……这些人物,个个可怜可悲可叹。教师可以引导学生以“_____________,我想对你说 ____________”为题进行练笔,让学生进一步理解黑暗社会里小人物的艰难不易,从而对“生命与社会”的关系有更深的思考。

读写结合的方式还有很多。教师还可以引导学生延伸原有情节,进行创造性的改写;进行探究性专题阅读,撰写探究小论文;等等。教师引导学生在“读”和大大小小灵活多样的“写”之间来回行走,让学生的名著阅读体验更丰富深刻。

五、学科融合,互促共生

语文教师应该用发展的观点看待语文教学,科学设计艺术化的教学形式,组织审美化的教学过程,充分激发和调动学生学习的情感体验,使学生在“美”与“艺术”中有效地接受“教”的影响。

《朝花夕拾》第二章的《阿长与〈山海经〉》,文中插图是年幼的迅哥儿和站在身边的阿长,插图为黑白色。教师可以鼓励学生给插图中阿长的衣服涂上颜色,并说明理由。学生呈现的结果五彩缤纷,理由也是五花八门。有的学生涂上了灰色,理由是“她是保姆,是女工,衣服不会太干净”;有的学生涂上了蓝色,理由是故事背景是浙江绍兴,是江南水乡,那边的妇女常穿的衣服是蓝色;有的学生涂上了黄褐色,理由是阿长生得“黄胖而矮”,为人比较粗俗;还有的学生涂上了绿色,理由是阿长虽然粗俗、愚昧,但是她真诚、善良,充满底层人民生命的活力……其实,阿长到底穿的是什么颜色的衣服没有固定答案,关键是学生通过插图填色提升了筛选、提炼、分析关键信息的能力,让解读名著人物变得有趣。

第六章《从百草园到三味书屋》中,作者回忆了童年时百草园的乐园生活和三味书屋的读书生活。虽然两段都是童年生活,但给人感受不一,值得深读。教师可以设计配乐朗读环节,由学生自主选择音乐,看看哪首乐曲最恰切。《稻香》伴奏曲作为乐园生活片段的配乐,增加学生对奇趣无穷的百草园的直感体验;选择钢琴曲《花的微笑》作为读书生活片段的配乐,舒张有致的音乐层层递进,和文字相融,既表现了三味书屋生活的枯燥又不失谐趣,更如同精神的火花,点燃了读者的心灵。

名著包罗万象,教师应该冲破传统教学模式的束缚,寻找恰当的切入点,将文本与学生、生活、社会之间的关系打通,遵循阅读教学规律,创设有利于学生学习的情境,帮助学生增加对语文的理解和习得,多方位提高学生的语文核心素养,一定会实现学生“爱阅读、会阅读、真阅读”的教学理想。

(作者单位:江苏省南通市教师发展学院)

【参考文献】

[1]苏陆琴,杨玉栋.做整本书阅读的“牧羊人”[J].中学语文教学参考,2020(26).

[2]陈苏妮.例谈“以写促读”在初中语文散文教学中的实施策略[J].语文世界(教师之窗),2022(03).

[3]杨海峡.以写促读,读写结合在整本书阅读策略中的应用[J].课外语文,2019(33).

[4]苏陆琴.“画意”晕染,为之佳境——浅谈创新语文课堂教学艺术[J].语文学刊,2011(20).