像陶行知那样“诗化差错”

2022-05-30华应龙

华应龙

(一)

2021年,陶行知先生诞辰130周年,我重读《陶行知全集》。读完第2卷的《<破晓>序》,心潮澎湃。

在晓庄一切诗化:困难诗化,所以有趣;痛苦诗化,所以可乐;危险诗化,所以心安;生死关头诗化,所以无畏。这是建设的达观主义,也可以说是创造的乐天主义。

我在这一页的天头地脚写满了批注。“课堂是诗境,儿童是诗人,教师不能是俗人。”“在课堂一切诗化。”“差错诗化,所以暖心。”……

回头再读第1卷的《我们的信条》。这著名的18条“我们深信”,每一条的每一个字,都叩击着我的心扉。

教育者,需要有诗人的激情,诗人的梦想,诗人的创造。教育本身就是一首诗,当诗化困难,发展学生思维,砥砺学生意志,提振百折不挠的奋斗精神。我的化错养正思想,也许源于以前拜读过《陶行知全集》,是那时埋下了“化错教育”的种子,我心中暗喜。

再联想到红色经典故事《半条被子》,我觉得可以用来创新三年级的“初步认识分数”教学。几经努力,我终于上出了这节课,诗化了学生的差错,产生了很好的反响。

(二)

1. 道是有错却无错

习近平总书记多次讲过《半条被子》的故事。长征途中,3名女红军借宿在徐解秀家中。临走时,她们把自己仅有的一床被子剪下一半留下。徐解秀说,什么是共产党,共产党就是自己有一条被子,也要剪下半条给老百姓的人。

课堂伊始,用视频分享《半条被子》的故事之后,我请学生在点子纸上画一画数学世界里的“半条被子”。学生的表现精彩纷呈,充满了创意,有心有意有趣。不少学生画的“半条被子”有一条边是弯弯曲曲的,表明这不是一条小被子,而是被剪了的被子。有学生用阴影和空白,有学生用虚线和实线,画出了“半条被子”。

武玉衡:我这个图(图1)里面的虚线代表原来是有的,但是剪下来就变成没有的,这儿的实线表示剪下来的被子。

看到有同学举着“小问号”,武玉衡邀请了陈雨豪。

陈雨豪:这两块的面积明显是不相等的,它们的高相等,可是底却不相等。

师:武玉衡,你是怎样想的呢?

武玉衡:我觉得这块(虚线)是共产党留给自己用的,这块(实线)是共产党留给老百姓用的,她们留给老百姓的会大一点。

师(竖起大拇指,其他学生自发鼓掌):哇! 太温暖了!真好!你看,武玉衡想得多好呀!生活中的“一半”呀,一大半、一小半、刚好一半都是一半,原来武玉衡是这样想的。那,数学上的“一半”呢?

生:平均!

师(板书“平均”):平均这个词说得好,知道平均是什么意思吗?

生:就是两边都一样。

师:除了刚才他这个温暖的想法—把一大半给老百姓,自己留下的是一小半而外,你看看他的作品,还发现哪儿特别好?有请最后的那位女孩。

生:我发现他用虚线,实线让人理解这半条被子是剪下来的,虚线那半条被子是有的半条被子。

师:对呀,用虚线和实线就表示出了它们的区别,借着虚线让我们看到了整条被子。

用“半条被子”来讲“初步认识分数”的价值,从数学学科上来说,是突出了对整体的认识。借助虚线实线、空白阴影,就表达出了部分与整体之间的关系。

武玉衡画的图用上了虚线和实线,这正是我期待的;并且他画的图没有平均分,刚好是教学所需要的宝贵资源。所以我选择请他展示,以供学生讨论学习。哪知道他的解释,更赋予这幅图以“军民鱼水情深”的爱心和暖意。

朋友,儿童就是诗人,如果我们不让诗人把诗写完,那多遗憾!

怎样才能让学生“把诗写完”呢?真值得我们教育人深思。

2. 课间有味是化错

在学生画的《半条被子》图里,我带着全班同学认识、、、、之后—

师:回到红军长征的故事中来,有那么一句话:“苦不苦,想想红军两万五。”红军长征的过程中,3个女兵合盖了一条被子,那你想,一个人盖了这条被子的—

生(齐):。

师(点点头,竖起大拇指):送给老百姓半条之后,那她们每人盖多少被子?

生(七嘴八舌):、、……

师(惊讶的表情):这有些挑战!如果有人不明白,你能不能画出来,让他一看就知道,送给老百姓半條之后每人盖多少被子。

学生画好后交流,老师巡视记录,然后邀请王佑嘉展示他的作品,学生掌声欢迎。

王佑嘉(出示图2):我首先把一条被子平均分成两份。送给老百姓的一份,我用阴影表示。另一份,因为有3位女兵,平均分成了3份。最后,我只能先写出,再写出。

生:等于0.5,应该是0.5分之……

生:我觉得你这个写错了,分子和分母写反了。

师(微笑):是的,分子分母的位置写反了。现在就看这幅图,有没有人能看出一位女兵盖多少条被子?

翟昱皓:。

同学们一愣之后,发出了质疑的声音。

师:想得好!为什么是呢?

翟昱皓:我把另外一份也……

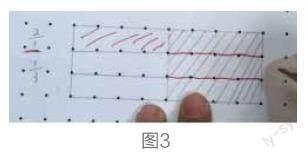

在老师示意下,翟昱皓上讲台画给大家看,如图3。翟昱皓一画完,同学们就窃窃私语:“是。”“对,是。”翟昱皓连声说道。

师(先看看翟昱皓,再看看全班同学):翟昱皓想得完全对,只是口误。掌声感谢他!这么一画,一位女兵盖多少条被子?

生(齐): 。

师:开始就想到的,请举手(大概10人)。开始没想到,现在同意的,请举手(几乎全班)。同学们,这样的问题,我以前教三年级时,是不敢问的,也是问不出来的。今天,同学们纠结之后,自己把答案画出来了,真好。陶行知先生说过“用手又用脑,才能有创造”,千真万确!同学们真的是创造出来,真厉害!祝贺,祝贺!来,齐读陶行知先生的《两件宝》:人有两件宝,双手和大脑。双手会做工,大脑会思考。用手又用脑,才能有创造。

下课后,听课老师们直夸:“这就是华氏化错!”“华氏化错,太美妙了!”

其实,这是陶行知先生的“诗化差错”。

我自己也非常享受,因为这是未曾预料的精彩,自己心想,事就成了,怎能不幸福?

翟昱皓说“”,这答案当然是错的,但他为什么说,就值得探究。有可能是两个“3”,他算成了“三三得九”。当然,还有可能是我们不得而知的可能。“解铃还须系铃人”,最自然的,那就是让他自己解释。让他来画,正好突出了主题:只用脑,会很难,还会错,再用手画出来,就一目了然。“悠然心会,妙处难与君说。”

如果不认为是“口误”,只看到答案是错的,可能就不会有这样的美妙了。正因为我看到了差错中的正确方向,其后的一切就顺其自然地发生了。错若化开,成长自来。

3. 将错就错也无妨

“送给老百姓半条被子之后,每位女兵盖多少条被子?”这是求一个分数的几分之几是多少的问题,本是五年级的学习内容,为什么刚刚接触分数的三年级学生掌握得如此之好?除了有陶行知先生《两件宝》的指导,可能还与我把分数的读法写错了有关。

在学生画出“半条被子”之后,我问:“一条被子用‘1来表示,半条被子可以用哪个数来表示?”学生们异口同声:“0.5。”我肯定之后,说:“除了0.5,还可以用什么数来表示?”部分学生举手,我指名回答:“二分之一。”我顺势请回答的学生到黑板上写出来。学生写出“”后,全班鼓掌。我故作惊讶地问:“知道这叫什么数吗?”学生们异口同声:“分数。”板书完课题,我问全班学生:“你们学过了吗?”大部分学生答:“没有。”少部分学生答:“自己学的。”我竖起大拇指说:“留心处处皆学问。”

师(指着学生写的分数):请问这个,谁知道它是什么意思?

生:我觉得是两份中的其中一份。

师(指着图):两份中间的其中一份,说得真好!阴影的一份是整条被子的,空白的一份也是整条被子的。这个(在学生写的分数上方板书:)怎么读呢?(板书:读作二份之一)一起读——

生(齐):二份之一。

读者朋友可能要说:“华老师,您写错别字啦!”没错,这是我有意写的。因为,我不止一次遇上学生以为“”是“把1平均分成2份”,“”是“把4平均分成3份”……学生的差错提醒我分析,这其中既有教材的原因,也有教法的原因,还有分数读法的原因。如果把“分”改成“份”,“之”的意思是“其中的”,这完全符合漢语语法,又便于学生理解分数的意义。因此,我在2005年第8期《福建教育》上发表了《把读成四份之三,如何?》。当学生明白了要确定一个分数,就要看是把这个整体平均分成了几份,表示的是其中的几份,然后,在图形的帮助下,再判断“送给老百姓半条被子之后,每位女兵盖多少条被子”,就是小菜一碟了。乃至,我在怀柔分校执教时,学生一致认为“”和“”都对。我惊诧地问为什么,学生清清楚楚地说:“是剩下被子的,是整条被子的。”我高举双手为学生们鼓掌,然后说:“是啊,要判断一个分数对不对,得看整体是什么。” 总结回顾阶段—

师:你认识分数了吗?

生(齐):认识!

师:知道分数表示什么意思了,分数怎么读呀?

生(齐):二份之一。

师:你看到华老师写的读法有没有什么疑问呢?

生:为什么是“份”,而不是“分”呢?

不少学生点头赞同。

师:你就像是我的托儿!华老师这样写,是为了帮助同学们更好理解分数的意思。我这样写,怎么没有人提出来?“华老师您写错了!”下次知道了啊,如果觉得老师写错了,应该勇敢地举起手。(擦掉“份”字的单人旁)请一起读——

生(齐):二分之一。

课件出示陶行知先生的名言,组织学生一起读:“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”

师:分数的读法把“分”写成“份”,是教的求真。你发现不对,勇敢地指出来,是学的求真。祝愿同学们都能学真知,说真话,做真人!

一加一减,由“份”到“分”,错了又何妨,学生对分数意义的理解是不会再错了。

课的最后,我出示行军被,让学生直观感受、、的大小。而后,组织学生用上所学的分数,再讲“半条被子”的故事。这样,“半条被子”在课首、课中、课尾,一唱三叹,给这节课涂上了鲜亮的红色。王锋教授现场听完课后说:“华老师是用数学来写诗的人。”

(三)

《破晓》系南京晓庄师范学生李楚材在1932年出版的著作。陶行知先生在《<破晓>序》中写道:充满晓庄的只是诗—诗的神,诗的人,诗的事,诗的物。晓庄是一部永远不会完稿的诗集。

中国陶行知研究会会长朱永新说:“陶行知先生努力创造诗化的教育。诗化的教育,表现在如何对待困难,如何对待痛苦,如何对待危险,如何对待生死。也就是说,应该诗化地对待困难,把困难当作压在身上的石头,就会被压得喘不过气来,但如果当作脚下的石头,就会成为阶梯,就会变得‘有趣。应该诗化地对待痛苦,把痛苦当作成长的阵痛,当作成长过程之中不可或缺的经历,这样就能坦然地接受,快乐地面对。应该诗化地对待危险,把危险当作机遇,在危险之中发现、创造机遇,这样就不会焦虑紧张,而是心安理得地去悦纳。应该诗化地对待生死,把生死当作人迟早要面对的现实,就会珍惜生命的每一刻时光,就会无所畏惧地面对所有的问题。总而言之,如果我们用建设的态度、用乐观的态度去对待生活、对待生活中的问题,就能够微笑着处理各种问题,享受我们的教育生活。”

诗的态度,是诗化差错的关键。我们的数学课也要追求诗和远方,也要有诗的韵味、诗的意趣、诗的风格。泰戈尔说:“世界以痛吻我,我却报之以歌。”更何况,我们觉得学生学习过程中出的差错“是有特别香味的”。一名学生的差错被“建设的态度”“乐观的态度”诗化之后,全班学生都会感受到“错得好”,创造的教育便会从此打开。

陶行知先生说:“生来不怕碰钉子,碰了一根化一根。”为什么历代圣贤都强调“心志要苦,意趣要乐”?因为经一番挫折,长一番见识,人的精神和灵魂便能获得发育、成熟和提升。

什么是化错?昨天我说:化错,不是纠错,不是“揪着”差错中的错不放,而是把差错“倒过来”,发现和欣赏差错中的对。化错是为了养正,形成正知,养成正德,做成正人。所以,化错教育是雪中送炭的教育,是长善救失的教育,是春风化雨的教育。

什么是化错?今天,我要说:化错,就是诗化差错,就是以一颗诗心来融化差错,和学生一起创造出差错中的美丽童话,从而享受教育的真谛!

(作者单位:北京第二实验小学)

责任编辑:胡玉敏