月夜

2022-05-30夏今

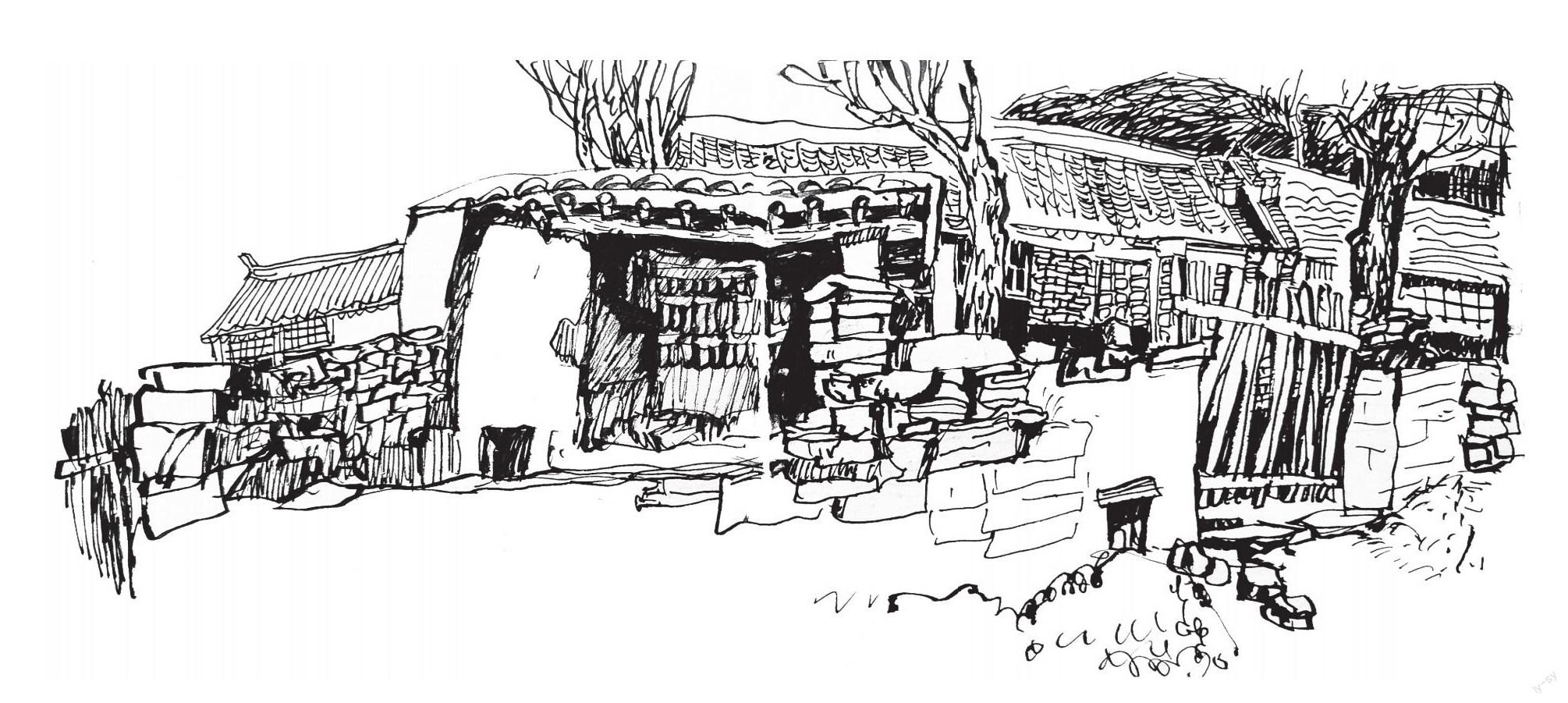

夏夜在屋外纳凉,是乡居人家自古已然的习惯。

夕阳渐渐落下,天边泛起昏黄,天色却骤然亮起来,这应该就是人们常说的回光返照吧!再过一盏茶的工夫,群山的身影便魔术般地凸现在人们的视野里。天色马上就要转黑了。

父亲走进厨房,他从水缸里舀了一桶凉水,三步并作两步走到门口,走到凉床一头,一手拎着把手,一手托着桶底,“哗啦”,桶里的凉水像扔出的一块绸布顺着床面向前铺展,“啪”的一声溅开。凉水吸附掉竹蔑的暑气,晚上睡在上面,就不那样炙背了。

天擦黑前,母亲早早地将煮了绿豆稀饭的钢精锅放到门口的小桌子上,凉着。天色将晚,母亲的步伐匆忙,她手捧着一个竹匾从厨房里走出来,竹匾里码着碗、筷和菜。菜是一碗咸豇豆、一盆咸肉炒豆角,以及一小盆中午剩的饭,蒸热了,也端了出来。因为我爸要喝酒,还有剩饭,所以多搞了两个菜。如果纯稀饭,那一盆咸豇豆也就可以了。

灰暗的天空下,抬眼所见的葱郁树影像一团团化不开的墨,凝重而深远。远处是群山的轮廓,像一幅墨染的水墨画,着色清淡,寓意厚重。远方,无数个蝙蝠倾巢而出,在田野、池塘上空高高低低地起伏翻飞,间或有几只飞过来,飞在我家门口上方,几番盘旋,猛地从大门扎进屋内,瞬间消失了踪迹。

这些蝙蝠都是从哪儿冒出来的?我不解地问。

屋缝里。我爸放下酒杯,转头看向远方。白天它们都藏在屋缝里。

屋缝里?我不可思议地问:它们怎么喜欢在天擦黑的时候飞出来啊!

它们在找晚饭吃呢!我妈拿着筷子在菜盘上晃了晃,赶着两只欲在菜盆旁停留的苍蝇。

它们在吃虫子。告诉你吧,擦黑的时候蚊虫最多。我姐姐一边喝稀饭一边给我解释。

我知道。她那不屑的口吻让我感颇不快,我当即怼了她一句。蝙蝠和小燕子一样,是益鸟。

对。我爸就说了一个字,不知道是对谁的话进行首肯。我爸吸溜一声,一仰头喝掉最后一杯酒,问谁还要吃饭。我们都摇头。他索性端起那个盛饭的瓷盆直接往嘴里扒饭了。在只言片语中,我们一家人草草地结束了晚饭。电还没有来,从外面看,家里黑洞洞的。我妈没去点煤油灯,而是起身把我们吃过的碗筷拿到竹匾上,就着傍晚最后的一点残光到厨房里刷碗去了。我爸站起身,点上一根烟吸几口,把剩下的烟放在蚊香盘上,开始支蚊帐。两把蒲扇、一台收音机、一盘蚊香,这一晚便是我们这一家老小最自在悠然的时光了。

晚风渐起。塘埂上的两排大叶柳树高大直挺,它们立在村头把风。树叶婆娑着,哗哗作响,这是风过之后留下的足音。最先感受到风来的人忍不住喊:上风了,上风了。他的话音还未落,风已经蘸着夜的沁凉,在村庄的角角落落里刮过,把村庄刮得通通透透。

这个时候,月亮还没有爬上来,四野黑得深沉。村里的孩子出动了,他们不怕黑,他们要趁着这黑暗去果园搞点野食。村子里外的梨啊、桃子啊、香瓜啊等水果的具体方位他们早都了然于胸。尽管有些水果还没有完全熟透,但已可以吃了。桃树矮,站在地上伸手就可以摘到,也好吃,最让孩子们惦记。可是,在桃子品相最好的时候,有人就开始把守了,不仅如此,还总有一只恶狗趴在果园边蹲守。一遇风吹草动,它就汪汪汪地狂叫不停,引得看园人的手电灯满地里左右乱照,故意“打草惊蛇”。不过小孩子,只是摘几个水果打打牙祭而已,又怎么能看得住呢!再说他守着桃园,也不是为了防小孩的。

看电视去喽!有人手里拎着个小板凳喊了一句。这时村里唯一的一台黑白电视打开了。那是我大伯家。我大伯当时是生产队队长,但家境并不富裕,他家能成为村里第一个买电视的人家,这得益于我二姐。我二姐长得并非沉鱼落雁,只能说还算看得过去,但是她能干活,手快,干农活一般男劳力都比不过,我二姐因此而声名远扬。为了说定这门亲事,我二姐婆家给大伯家买了一台十七寸的大电视作为定亲礼,这成了我们村当时一件极具轰动性的事件。我也经常拿这台电视要挟同伴,你要再不答应,晚上不准到我大伯家看电视。每每因此心意得逞。

每天傍晚,我大妈让我两个堂哥把桌子抬到门口,电线拉好,电视高高大大地端放在桌上,端放在村人的视野里。天一擦黑,电视打开,本来喧闹的人群立马就安静下来。每天晚上,我大伯家门口都是坐着好几层人在看电视。那时候电视信号弱,除非是本地频道,否则满屏都是雪花点。我大妈时不时站在电视旁耐心地扳着金属天线。雪花点稍微少了一点,围观的村民就显得异常满意,开心地说:好多了,清楚多了……印象最深的是看港台的《射雕英雄传》《流氓大亨》,大家看得如痴如醉,除了几个偶尔跟着剧情搭话的,四周鸦雀无声。

也有一些人不去凑看电视的热闹,他们喜欢闲聊。一条湿毛巾搭在肩膀上,一手拿着蒲扇一手拎着个水杯,摇晃着走出家门。吴叔当时是乡小学民办教师,我爸当时是村赤脚医生,他们俩有共同语言。

吴大哥来啦。我妈眼尖,起身招呼:晚上吃的什么?

饭,中午剩的干饭。吴叔答。

去屋里给吴叔搬把椅子。我爸用蒲扇拍了一下正躺在凉床上的我。他从椅子上站起来,递过去一根烟,吴叔接了过去。椅子很快搬了过来,我爸招呼说:坐,坐,坐。今晚不知道什么时候来电!

来不来,该睡都得睡。吴叔“哎”的一声感叹,坐了下来,他把杯子放桌上,掏出打火机点着了刚才我爸递给他的那支烟。我妈拎着水瓶來续茶水。满的,满的。吴叔憨憨地拒绝,但还是拧开了杯盖。

大公子今年期终考试怎样?吴叔随口问道。

你问他自己?我爸的脸色顿然沉了下来,转过头对我说:吴叔问你话呢?

还好!我怯怯地回了一句。

语文还好,八十几分。我妈接过话,数学刚及格。

比你哥强。吴叔说,你哥语文还没及格。每天早上罚他起来读课文。

你们都要好好学啊,知识是第一生产力。吴叔对着我说,你看老樊家的老六大学毕业工作没两年,据说现在是什么经理,坐办公室,一个月工资大几千。

吃国家饭,肯定的。我妈淡淡地说。

老董儿子在深圳打工,据说混得也不错,回家抽的香烟都是几十块钱一包。吴叔是民办教师,虽然工资不高,但对身边的信息十分敏感。

靠农业不行,钱难挣。我爸心事重重地说,现在兽医这块也不好做,承包费不好收。

你有手艺,说真的可以考虑去镇上开个兽医店。吴叔漫不经心地说,现在国家改革开放,有门路的都跑出去了。

哪里本钱啊?我爸言不由衷地回。

本钱,几家凑凑,先开起来。吴叔语重心长地说,这不找挣钱的门路,以后可能连孩子的学费都拿不出呢!

什么成绩啊学费啊,这些话题我一个都听不下去。三十六计走为上计,我匆匆穿上凉鞋,站起来和我妈说,我到二爷家找夏志玩去了。我妈说别乱跑,早点回来。我丢下一句好,就闪了。

我二爷家的门前,晚上是个故事场。他故事多,也引得其他爱讲的、爱听的有意无意地到他家门口聚集。他们讲一些较为久远的奇闻逸事,比如说孙悟空三打白骨精、姜子牙封神、水鬼一晚为什么要翻七十二个水塘、黄鼠狼为什么要在丑时爬上房顶拜月的故事,故事新奇,既让人胆战又扣人心弦。还有什么上房村老万得了肝癌被医院下了死亡通知书,幸得过村一老翁用祝由术治好延寿七年;本村的薛老三家的祖坟边长满枯草,村东的五婶拿镰刀去砍,发现枯草里长有灯芯草,一刀下去草茎上鲜血直冒,便知这一家迟早要出人。说得添油加醋,极具想象力。大家坐在一旁静静地听着,入了神。

反正,夜里的村庄比白天热闹多了。偷瓜、看电视、听故事,对村庄的孩子们来说,哪一项都极具吸引力。有时候爷爷喊我们去吃晚饭,几家亲戚凑到一起,喝喝酒,唠唠嗑,也是打发这悠闲时光的好方式。

吃晚饭的餐桌都是放在院落的一棵梨树下。我爷爷家院子里有一颗柿子树,不过这时候的柿子才纽扣般大小。有一颗枣树,笔直且高,从树下往上看,有直耸云天的气势,但每年结的枣不多。我奶奶说那是一棵公树。我最喜欢爷爷院中那棵梨树,结的梨我们叫它狗头梨子,梨肉脆甜、水润且酸,好像现在市面上买不到了。这棵树的梨子一年结多,伤了肥力,下一年就结得少,但也够自家吃了。

此刻,月亮刚爬上屋脊,黑黝黝的天边被浸染了一丝明亮,但天空仍然黑峻如山。浩瀚无垠的天空散落着零落的星星,在黑色的天幕上不停闪烁,像在眨眼睛。院内,煤油灯柔弱的光刺破了这无尽的黑暗,周边显得没有那么压抑了。煤油灯放在几米外的高桌上,没有放在酒桌上,是怕灯光招来蚊子和飞蛾,落在菜里。桌上的下酒菜有一盆小渣肉,蒸得入口即化;一盆咸鱼,是我三叔抽空用渔网在附近塘里打的;几个咸鸭蛋切开,整齐摆放盘中;几个蔬菜,都是自家园里现摘的,分量足;散打的酒,八毛一斤,不算好,但是粮食酒,喝了不上头。昏暗的灯光里,我爸、我爷爷和我二姑爷一边喝酒一边叙着家长里短,奶奶在一旁添茶倒水。几个叔叔各盛了满满一碗饭,夹了菜在一旁吃。今晚喝酒的主角是我爸、我二姑爷和我爷爷。

老二上周回来了?我爸问。

我二叔当时在三十里外的远房大表叔家学木工手艺,学期三年,住在师傅家。学费一年象征性地给二百块,米自家带。逢年过节,烟酒、糕点等爷爷他们得赔着笑脸去打点。

上个星期回来拿米,又黑又瘦的。我奶奶心疼地答道。

学得怎样了?我爸边问边打烟。

哪有时间学手艺,天天帮他家干活。我奶奶没好气地说,田里的活一次不落,平时挑水、喂猪、扫猪圈都喊他做,还要帮着带娃。

想学人手艺,还能让你快活。我爷爷漫不经心地说。

那也不能把徒弟当长工使吧!我妈也打起了不平。

大老表人还是不错的。我爸解释,据说家属厉害。

就是那个表侄嫂坏嘛,是个笑面虎。我奶奶恨恨地说,眼睛滴溜溜地转,一看就不是什么好东西。

不吃苦中苦,哪得人上人。我爷爷眯着眼夹了一口菜。

你个死老头子说的好像不是自己儿子似的。我奶奶说着就来了气。

妈,你也喝一杯。二姑爷给我奶奶斟上一杯酒,笑着插进来打圆场,天热,就拉拉家常,不上气。

我奶奶举起酒杯,放唇前慢慢饮下。老大你哪天看到大表侄和他讲讲,老二过完年虚岁才十八呢!

好。我爸一口答应,端起酒杯敬我爷爷。

酒气在柔光里浸揉,慢慢逸散开,空气中清冽出一种微微的醉意。

在他们喝酒聊天的当口,我和我小老表匆匆扒了碗饭,悄悄踱出了大门,来到了爷爷家的东山墙边。墙边有一棵杏树,我打开手电筒往树上一照,一个个杏子在光线下立刻显了形。说时迟那时快,我小老表哗啦哗啦一阵风似的就爬上了树,身手比猴子还敏捷。树上的杏子大多黄了,肥嘟嘟的,是好品种,口感更是没得说。白天我们自树下经过,远远看得真切。可是,杏子树就在隔壁黄大爹家大门口,在人家的眼皮子底下,我们没有胆下手。

不过我们也不是就一点办法没有。每次我们从树下路过,远远的手里就攥着几个石子,将到杏树前,我们将手中的石子一股脑地向树上狠狠地砸去。有时运气差,砸下几片杏叶。运气好,几个杏子便扑通扑通地被砸下来,掉在地上。我们匆匆地走过去,若无其事地捡起来塞在口袋里。俗话说:捡的不给不犯法。就算被黄大爹家的大儿子黄猛看到,他也没有什么话说。不过,要想摘得更多,就只有上树。

此時,月亮已经爬出了屋脊,月光朦朦胧胧,给人一种眩晕的幻觉。当时杏树的主人,黄大爹和他的几个儿子在院里已吃完饭,正是摘杏子的好时机。我在树下把灯往树上照,指引我小老表在树上摘,彼此满心欢喜。我这手电筒光在杏树上乱照,杏子是显了形,可光线也同时点亮了一截天空,于是不可避免地就暴露了。只听大门“哐当”一声被打开,就着黄大爹家里射出的微弱煤油灯光, 我认出是黄大爹那如狼似虎的小儿子黄猛。门一打开,他声色俱厉地嚷:“谁在树上偷杏子?”站在杏树下的我,听到这一声暴雷,我的善胆当即被震飞。来不及多想片刻,我撒开腿就跑开了。

我跑到不远处的一棵大树后面站定,才想起来我小老表还在树上呢!可是我没有勇气站出来,只能祈祷藏在树里的我小老表不要出声,他们看到我这个黑影跑开,或许不会想到还有人在这漫漫黑夜上树去摘杏吧!这胆子也太肥了。我太乐观了。小崽子黄猛一路小跑着来到树下,直接用手电筒往树上照,看到了紧紧抱着树干的我小老表,这时候黄大爹也跟着走了出来。黄大爹走到树下,顺着光线也发现了我小老表。

小兔崽子,这么黑灯瞎火的,你在树上干什么啊?黄大爹虽然喊我小老表兔崽子,但说话的语气比他自家的小兔崽子,好听多了。

他在偷杏子。黄猛义愤填膺地说。

把手电给我。黄大爹示意儿子先回屋去。黄大爹接过儿子手上的手电筒,照着树干柔声细语地说:大爹给你照着,慢慢下来。

我老表死死抱着树干,一声不吭。

别害怕,小猛子回家去了,黄大爹循循善诱地继续说,下来吧!都看到你啦!

你不和我爸说,我就下来。我老表看自己已经暴露,再装哑也无济于事,只得发话。

不说不说,下来吧。在黄大爹七哄八劝之下,我小老表像一条蛇一样,屁股一撅一撅地的从树下滑下来。到了地面,他把揣着两口袋的战利品掏出来几个捧到黄大爹面前:大爹,你家的杏子,给。

你忙了一大晚上了,自己拿着吃吧。黄大爹笑着说,以后不要这样了,摔下来可不轻。

我小老表也不客气,头一点,“嗯”地应了一声,大踏步跑开。我小老表后来说没想到黄大爹这么善良,他的表现简直让他难以置信,那一刻他迷迷糊糊的,像在梦游一般。没事吧!我迎过去。没事。我小老表的口吻似乎没有责怪我的意思。但我临阵逃脱自个儿心里有数,也没好意思谈杏子的事。不过我小老表够意思,从口袋里抓了一把杏子给我。

夜已深了。清空明月,银辉倾泻,村里渐渐安静了下来。下半夜,村里村外落了层薄薄的露水。在外纳凉的村民,凉透了,抱起被单喊小孩回家睡。睡眼惺忪中,小孩看到原野里有灯火在晃荡,瑟瑟地问:那是什么光?大人不耐烦,吓唬说是鬼火。小孩子舌头一伸,一阵风似地旋家里去了。其實是手电筒光,天黑,人和手电筒都被夜色吞噬了。只有光亮可以看得见,因为离得远,看上去就一点光在田野里上下晃动,把不知真伪的小孩子吓得不轻。

这时候还在野外的,除了少数是夜行的人,还有一大部分是村里的半大孩子在田里下黄鳝笼,起虾子。我就曾经跟三叔深夜去田里下过黄鳝笼子——一个像瓠子一样的竹器,笼里放蚯蚓作诱饵。一端用木块堵住,一端是一个像水漩一样向内的洞,这是篾匠的手艺。深更半夜的时候,我三叔挑着好多黄鳝笼子在田间穿梭,我跟在后面负责打灯光。在有水的田里,我三叔隔一段距离埋一个黄鳝笼子。夜深时,黄鳝钻出泥土出来透气,闻到野味,毫不犹豫地钻进笼里。可惜这个洞啊,它只能进不能出啊……一般隔两个钟头左右,我们便要下田去起一次笼子,把里面的黄鳝倒出来,再装上诱饵。如果运气好的话,一夜可以抓四五斤黄鳝,次日去集市能卖好几十块钱!

月亮,升在半空,四周静悄悄的。天空中悬着一块一块大小不一的灰色云朵,向着一个方向移动,看上去好像是月亮在动,这要归于夜风的吹拂。那些被家主遗留在门外的纳凉物什,默然地接受着月色的浸润。

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”月影绰绰,远山苍茫,周遭通透得像一个童话世界。林木朦胧,庞大厚重,形如一只张开了羽翅的大鸟,将村庄遮掩得严严实实。青蛙呱呱几声,草丛里的蟋蟀偶尔唧唧地叫一下,更显得夜色寂静。风吹过的时候,树叶发出哗啦啦的声响,抖落了一夜的寂寥。村民,已进入了梦乡。村庄,也跟着睡着了。

晚风悠悠,月影摇曳。偶有宿鸟惊飞,不过谁也没有听到。明月不知,高山不知。一切,都沉默在那个月夜里。

夏今,生于20世纪80年代,芜湖市作家协会理事、安徽省第九届作家研修班学员。作品散见于《鹿鸣》《中国铁路文艺》《山东散文》等。