老郭“治穷记”

2022-05-30山西省扶贫办

山西省扶贫办

郭志强(即老郭)的家乡位于山西省长治市壶关县石坡乡南平头坞村,曾是一个“山高石头多、出门就爬坡”的穷山村。1983年,刚退伍不久的郭志强作为村里为数不多见过世面的年轻人,被热切渴望改变穷困现状的村民们选为村委会主任。1991年,又当选为村党支部书记。30多年来,他带领全村百姓撸起袖子苦干、实干、加油干。他充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,打造出一支优秀的村“两委”干部队伍;带领村民夯实基础设施建设,筹资300万元,让59户贫困户全部搬进新房;筹资1400多万元,成立造林专业合作社,创办潞州“飞蕾”手工绣品公司,建成连翘茶加工厂、100千瓦光伏发电站、杜则沟康养园,开办36家农家乐并使太行山大峡谷景区“飞机游”直升机停机坪也建在本村;推动建成文化大院、民俗大院和文化墙,丰富村民精神生活……一个产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的南平头坞村,是郭志强交出的最美答卷。

通水通路,改变穷村子

南平头坞村村民穷怕了。出生于1954年的郭志强因吃不饱肚子,从记事起就跟着父亲在山沟里开荒。21岁参军后才吃上第一顿饱饭。

1979年,郭志强退伍回乡。村庄还是记忆中的样子,破旧、穷苦,他是沿着崎岖、泥泞的山路,一步一个脚印走了很久才到家的。当时村里没有一条像样的路,外面的人进不来,里面的人出不去,乡亲们一年到头能吃上顿大米、白面就算好生活了。郭志强被推选为村委会主任后,就一直在思索该怎样治“穷”。

穷不生根,富无天生。没读过一天书、大字不识一个的他,干起事儿来总是特别争气:8岁给生产队放牛,他放的牛最肥,生产队选他为劳动模范;15岁到桥上乡修水电站,被评为先进工作者;17岁就当了生产队副队长,入伍后嘉奖令也不断。经认真思索他打算干两件大事:通自来水、修路。

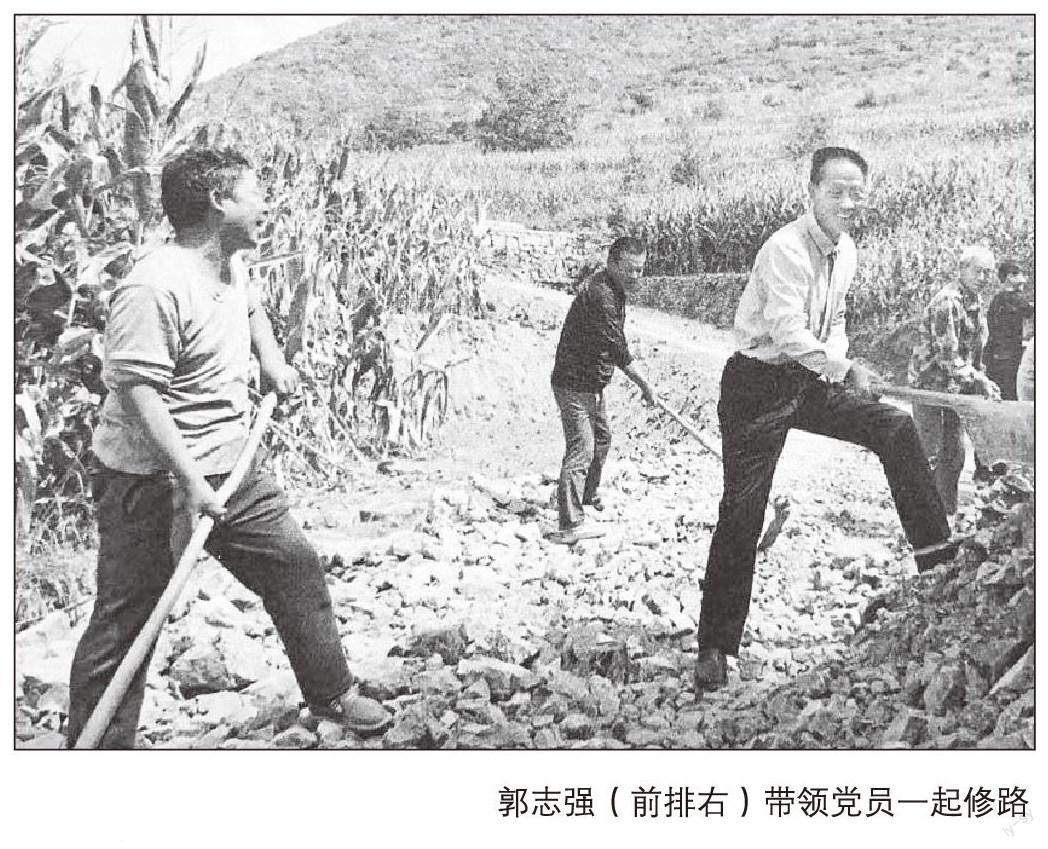

只有把路修通,穷山村的“致富路”才能通。“修路!不把路修好,就对不起选举我的父老乡亲”,郭志强发了狠。可村集体账上没有一分钱,怎么修?没钱,可村里有人,他亲自规划设计并带着村民们赤手空拳集体上阵干;又登门说服了3户涉及拆迁的群众……第二年,村里就修通一条2.5米宽的村级公路,初步改善了进村交通,村民们无不欢欣鼓舞。

吃水难,是村民们一提起来就头疼的事,更是他的一块心病。他找地质队工程师来村里探水,结果水源在地表以下100余米处,地质队工程师劝他:“挖水这个办法太难了,你可得考虑好啊。”尽管如此,深思熟虑后他还是发动群众甩开膀子干了起来,可没想到,苦战半年挖了25米左右,在一场大雨后被全部淤平。挖水失败了,但他解决村民吃水难的决心并未动摇。在省驻村工作队帮助下他决定东水西调引进峡谷水。他带领村民背着水壶、干粮,天亮出发,日落归家,翻山越岭到马家村挖渠埋管。经过一个多月苦战,终于把峡谷甘泉水引进百姓家。通水典礼那天,全村锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,男女老少沉浸在一片欢庆之中。

这时他却累倒了。由于心脏病加重,他只能住进医院,做心脏搭桥手术。住院期间,村民们到医院看望他,忍不住心疼地埋怨:“全村的百姓都在你心里,可你为啥独独不装装自己?”还没等身体完全康复,他又跑回村里投入到村子建设中,升级村级公路、硬化巷道、扩建田间道路……

随着南平头坞村的发展,他又开始新的谋划:再度拓宽街道,改善居住环境。经过日夜奔走,说服9户村民顺利拆迁,将道路在原有基础上拓宽5米,并用大石板硬化,解决了雨天走路两脚泥的问题。街道宽了,但没有路灯,他又筹资安装沿街路灯,使夜里的街面亮了起来。2011年,村中大街小巷路面全部实现硬化,街边全部安装了石栏杆并增加了太阳能路灯。同时,村里还在街巷道下全部铺装了下水管,修起垃圾池,配备了专职的环卫员。整个村子干净整齐、焕然一新。

狠抓产业,铺开脱贫路

乡亲们虽过了温饱线,但距离小康目标还十分遥远。“村里有小摊小贩来卖苹果,孩子们看着苹果却使劲吃着手指头,那模样让人心酸,可咱实在掏不出多余的钱买啊”,老乡的话句句砸在郭志强心头。他一次次面对大山发誓:“一定要带领乡亲们过上好日子。”

可是要过好日子,手里就得有钱。在这穷山沟里,什么产业都没有,如何赚到钱呢?这个问题困扰了他很久。一个偶然机会,县里某单位的人到南平头坞村扶贫,看中了村里妇女手里的绣花鞋、虎头帽,想要购买。大家都感到难以置信,祖祖辈辈绣来自用的东西,还有人要买?郭志强却豁然开朗,这是传承千年的潞绣工艺啊,被看上是再正常不过的了。

他决定挖掘传统潞绣工艺,组建红星桑蚕刺绣合作社,这是狠抓产业发展的第一招。近年来,南平头坞村累计培训绣工1200余人,各类刺绣产品年生产量达2万余件,“长治潞绣”被列入第五批省级非物质文化遗产代表性项目保护名录。

眼下,南平头坞村有一半妇女精于刺绣,已形成“小基地、大辐射”格局,带动3个乡镇、10多个村的200余户贫困户增收致富。《清明上河图》《报春图》《梅兰竹菊》等精美绣品,远销荷兰、德国等国家。

满山黄花开,十里风飘香。每年5月,村民们相互招呼着,三五成群上山采摘连翘。村里共种了5000多亩連翘。

“收连翘喽!”路边等待收药材的商贩,一见老乡采摘的连翘就开始吆喝,不等他们扛回家就收购了。“山上长的这宝贝疙瘩,一转手就变成了现钱”,郭志强说,连翘收获期长,从5月一直能摘到年根儿。一个手脚快的劳动力一天能摘10多公斤,按每公斤10.8元计算,能挣100多元。

“光自己咋都好说,可我是村支书,老百姓生活不好就是我的失职,得想办法让乡亲们增收”,为此他跑上跑下争取更多的扶贫项目,坚持多元发展。牵头成立造林专业合作社,建起100千瓦光伏发电站。

南平头坞村位于壶关太行山大峡谷景区周边最开阔的位置,具有旅游专线穿村而过的独特区位优势。如何将区位优势、生态优势转化为脱贫优势、增收优势?经过多次研讨,广泛征求意见,村“两委”最终决定乘全县发展旅游产业的强劲东风,大力发展乡村旅游和农家乐。郭志强聘请山西大学的专家教授规划设计,将村民房子外墙涂成彩色,把村子打造成彩色村庄。这个充满艺术气息的彩色乡村,多次被中央电视台报道。

振兴乡村,奔向好日子

郭志强任职以来,始终把抓好基础设施建设和公共服务建设作为实现农业强、农村美、农民富的重要抓手。当看到娃娃们在破庙里上课时,这个硬汉落泪了:“这是祖国的花朵,村里未来的希望呀,再苦不能苦孩子。”于是,他带领全村人推倒破庙,建成一座两层19间房的教学楼,让村里的学龄儿童都坐进宽敞明亮的新教室。

南平头坞村原有自然村5个,其中59户贫困户居住条件恶劣,交通不便,孩子们上学需要步行3里路,吃水依靠旱井或到10多里外取水,电线年久失修,仅能满足基本照明。针对这一情况,郭志强多方筹措资金300万元,上马了移民新区工程,59户贫困户全部搬出山庄窝铺,住进移民新区。他还注重移民新区水、电、路、网等基础设施建设,让贫困户出行便捷,孩子上学方便,吃水用电再也不用发愁。

既要让乡亲们“搬得出”,也要让他们“稳得住”。郭志强根据村里旅游产业发展优势,或引导大家大力发展农家乐、小超市等,或吸纳他们进刺绣厂、茶叶厂等务工,确保每户都能有收入。搬迁户郭怀龙激动地说:“国家的政策真是好,郭书记是我们的好书记,我们现在的生活越来越好了。”

郭志强先后筹资300余万元扩建了村小学,筹资280余万元新建了敬老院,筹资70余万元将两座污水池改造为景观池,筹资14万元清理河道、种植花草9000余平方米,筹资70余万元修建了排污管网,筹资60余万元在村中新建了14个垃圾集中点并在村外修建了一个垃圾处理站,筹资60余万元在后山新建了4座观景亭,筹资90万元新建了文化大院、民俗大院……

南平头坞村村容村貌焕然一新,环境好了,游客多了,收入高了,村民笑了,获得感、幸福感不断增强。2016年,南平头坞村实现整村脱贫。而今,已成为远近闻名、人人称羡的省级美丽乡村、省级文明村,昔日贫困的小山村正在乡村振兴的康庄大道上闊步前进。

2019年,郭志强荣获全国脱贫攻坚奖奋进奖,在接受记者采访时,他谦虚地说:“这份荣誉来之不易,是县委县政府高度重视和乡政府大力支持的结果,是全村人民团结奋斗、努力拼搏的结果,成绩里面凝聚着我们所有人的心血,所以说,荣誉不仅仅属于我个人,而是属于所有支持我们南平头坞村发展的人,我个人不敢贪功啊。”

荣誉属于过去,奋斗成就未来,成绩和荣誉不是终点,而是更高更新的起点。“老郭”是村民们对郭志强的亲切称呼。可他一点都不觉得自己老,他还要为乡村振兴继续奋斗下去。群众口袋鼓了,脑袋也要富起来,用郭志强的话说:“咱现在做的离习近平总书记对乡村振兴的要求还远得很呢。”对于他来说,只要方向对,多干事、多贡献、多替群众谋福祉,南平头坞村的发展一定会越来越好!

[转自《脱贫攻坚先锋全国脱贫攻坚奖奋进奖先进个人事迹(2016-2020)》]