谏议传统下的理性思维与表达

2022-05-30钟义民

钟义民

摘 要 针对文言文单元整体教学的整合难度较大、不易找到突破口等问题,本文以统编语文教材必修下册第八单元为例,尝试以“谏议”“理性”等核心概念构建贯通式的教学案例,同时兼顾人文主题和任务群目标,从而为文言文单元的整体设计提供经验参考。

关键词 谏议 现实理性 议论理性 形象理性

统编高中语文教材必修下册第八单元以“责任与担当”为人文主题,从属于“思辨性阅读与表达”任务群,编者精选了四篇古文(奏疏、书信、辞赋、史论)组合成单元文本。这些古文既体现了中国古代士大夫坚守道义、敢于担当的人格品质,也映照出读书人批判质疑、缜密论断的思维特点。从朝代上看,两篇唐文,两篇宋文;三篇写于帝国承平时期,一篇写于朝代没落期。从谏议方式上看,两篇直言谏议,两篇委婉讽喻;从古今侧重上看,《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》皆关注现实政治,前者论君之道,后者论臣之道,《阿房宫赋》《六国论》重在回溯历史,前者绘形为主,突显文学性,后者论理为主,突出逻辑性。单元设计中如何整合课程资源,力求文言融合,兼顾这一篇和这一类?笔者将从以下三个方面探讨以谏议为统领的文言文单元整体备课策略。

一、讽谏传统与现实理性

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。它可以成为古往今来治国治家的镜鉴,改良政治的讽谏。唐宋作为封建时代的鼎盛期,士大夫博览文史,饱读诗书,思想成熟,对历史兴亡有着特别的敏锐,能意识到隐伏于盛世下的骄奢、挥霍、懈怠所带来的祸患,特别是在帝国积重难返、危机加深的晚朝末代,这种忧患意识不断叠加,使得士大夫满怀“挽狂澜于既倒,扶大厦于将倾”的救世责任和解民倒悬的热忱。一方面,历览前代史乘,殷鉴不远,令之获得思想觉悟与启迪;另一方面,目睹现实乱象,感慨忧愤,有了发而为文、以讽当局的书生意气。盛世进谏是为统治者防微杜渐,如《谏太宗十思疏》《六国论》,末世进谏是为君主敲响警钟,如《阿房宫赋》。讽谏、讽喻乃至其他议论式的表达正是古代文学发挥政治功能、干预国家治理的重要手段。然后,历史出现了惊人相似的一幕。尽管前朝前代总有谏议类的文章言说,仍然逃不了历史兴亡变故的周期律。早在《左传·庄公十一年》中就有“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的周期律表达。

我们以《阿房宫赋》最后一段为切入点,点拨学生发现历史兴亡周期律背后的规律性存在。早在杜牧之前,孟子、贾谊、枚乘等人就有过劝谏君王的忠言逆耳,然而,《阿房宫赋》的尾端语气却依然那么沉痛,感喟万端,难以自抑。究其缘故,作为有历史感和理性精神的作家,杜牧看到了周而复始的兴亡背后的规律,即只哀不鉴,只懂得道理而不付诸行动,因为知易行难。德国哲学家黑格尔也指出“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类没有从历史中汲取任何教训”(《历史哲学》)。历史镜鉴与现实政治的双重背景下,孕育了古代文学的讽喻传统,诞生了大量脍炙人口的讽谏诗文。而古代文学中讽谏传统的经典篇目,可追溯到《国语》中的《召公谏厉王弭谤》,开文学史上政治讽喻之先河,留下了“防民之口甚于防川”的金句;到了战国,儒家亚圣孟子以辨士著称,在《孟子》一书中记载了以设喻劝谏君王的巧思妙论。到了西汉,司马迁撰写《史记·滑稽列传》以妙趣横生的笔墨记载淳于髡、优孟、优旃等人以设喻、寓言进谏君主的典例,寓庄于谐,耐人寻味,留下了曲笔达意的典范。在教学中,我们应紧扣讽谏这一深广的政史背景,深刻关照本单元四篇古文的核心主题和主体情境。

为了让学生更好地读懂四篇古文的现实针对性,教师可提供助读资料,如通过阅读太宗大修庙宇、广求珍宝、四处巡游的相关记载,得出魏征所论绝非空泛迂阔之言,所议话题是“必积其德义”的为君之道;通过阅读《与介甫书》了解司马光对变法问题的不同看法,启发学生在“坚守自我”与“听从他见”這一选择题前,王安石最终选择“不为怨者改其度”的为臣之道;结合《上知己文章启》中“宝历大起宫室,广声色”等背景感知《阿房宫赋》针砭时弊的现实针对;结合檀渊之盟后北宋多次割地赔款的屈辱外交,了解苏洵对妥协政策的含蓄批评。教师在充分而有效的铺垫完成后,要求学生筛选涉及观点的词句,感知士大夫的现实情怀和理性思考,完成下列表格,并交流明确要点。

二、辩证思维与议论理性

士大夫的本色是铁肩担道义,妙手著文章。文章是载道的文体,谏议是士大夫的表达方式。不管是臣下对君上的进言献策,还是士大夫之间互相驳辩,方式方法至关重要。作者既要让对方不觉得冒犯、唐突、生硬,有礼有节,不影响彼此的良好关系;又要让对方在有理有据的言辞陈述中欣然接受观点。士大夫首先要综合谏议对象、个人性格、具体情境作出直谏或婉谏的选择。清代王先谦认为:“诗有美有刺,而刺诗各自为体:有直言以刺者,有微词以讽者,亦有全篇皆美而实刺者。”直言以刺,贵在不遮不掩,直陈观点,往往是耿介不阿、无私无畏的士大夫面对虚心睿智的君王采取的方式,如《谏太宗十思疏》;或是开明政坛中和而不同的君子之间的驳斥、论辩,如《答司马谏议书》;而微词以讽,贵在隐含蕴藉,委婉深沉,往往是国运走势与前朝衰败有相似处,士大夫便托古事言时政,义正辞婉,微言大义,巧谏君王,利于启发自省,如《阿房宫赋》《六国论》。

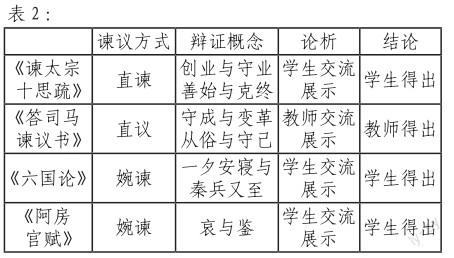

新课标指出,“思辨性阅读与表达”任务群旨在引导学生发展实证、推理、批判与发现的能力,“学会在辩证分析与合理推断的基础上进行理性判断,养成大胆质疑、缜密推断的批判性思维习惯。”因此,为了深切领悟本单元的议论理性,笔者从辩证思维入手,首先带领学生认知辩证思维的相关概念,吃透对立统一的关系,接着带领学生筛选并明确四篇古文中的辩证概念,完成以下表格。