高中物理模型的建构及教学方法探讨

2022-05-30林剑芬

摘 要:物理作为高中教育体系中的一门重要又特殊的学科,知识难度系数同初中相比有明显的提升,怎么在有限的课堂时间内帮助学生掌握所学知识是高中物理教学中面临的一大难题,建构物理模型能够让他们找出物理理论与生活现象之间的共同点,把抽象的物理知识变得形象化.本文针对高中物理模型的建构进行着重分析,并罗列一些有效的教学方法.

关键词:高中物理模型;建构;教学方法

中图分类号:G632 文献标识码:A 文章编号:1008-0333(2022)30-0062-03

收稿日期:2022-07-25

作者简介:林剑芬(1976.1-),女,福建省闽侯人,本科,中学一级教师,从事高中物理教学研究.

模型构建属于高中物理学科核心素养科学思维中的重要一环,这是物理学科探索自然与建构理论体系过程中一个惯用的典型思维方式,也是学生学习与运用物理知识及方法过程中必备的一项思维能力,教师在平常教学中应高度重视模型的建构,指导他们采用科学合理的方法建构模型,使其深入剖析物理现象与问题,发展自身的思维能力与探究意识及能力.

1 高中物理模型建构教学中存在的问题

1.1 教师对物理模型的认知水平不足

针对高中物理模型的建构教学来说,教师作为教学活动的设计者与实施者,对物理模型建构的认知水平是学生掌握物理科学思维方法的基础,也是他们是否能够灵活运用物理模型处理实际问题的关键所在.但是部分高中物理教师的教学目的太过功利化,在平常教学中强调学生对物理概念、定义的理解和记忆,把更多的时间用来“授之以鱼”,却很少“授之以渔”,没有意识到科学思维方法的价值和重要性.物理模型的建构是一种十分重要的科学思维方法,因为一些教师对物理模式的认知不足,没有认识到物理模型建构与应用过程对学生能力的培养作用,不会科学创设良好教学情境,引领他们通过建构物理模型与运用熟悉的物理模型来处理问题.

1.2 学生对物理模型的理解不够深入

大多数高中生对物理模型的认知仅仅停留在对概念的记忆和简单运用方面.针对物理模型的本质,引入物理模型的主要目的是在模型建构过程中突出重点、化繁为简、化难为易.但是很多学生不能深入理解与掌握近似、等效替代、抽象等方法,对物理模型的认识不够充分,这就导致学生无法灵活自如的应用物理模型处理实际问题.究其原因主要有两个方面,一方面从教师视角来看,教师在平时教学中忽视传达上述问题,对模型建构的重视程度直接影响到学生对待建模的态度;另一方面,从学生视角来看,解决问题时应当考虑到该问题是否可以抽象成熟悉的物理模型,以及运用何种方法抽象等一系列问题,但是他们的学习行为往往过于功利化,只是喜欢纯粹的记忆,不喜欢思考前因后果,长此以往,使得学生独立思考能力不强,再加上他们是习惯于被动接受,导致对知识的学习与模型的理解和认知均停留在表层.

1.3 缺乏依托生活建构物理模型训练

模型的建构离不开大量生活化素材的辅助与支持,在真实情境中构建和运用物理模型,是对生活化教学理念的真正落实和践行,这充分表明生活对构建物理模型的重要性.近些年来,以生活为依托的高中物理习题变得越来越多,对学生把生活问题转变成物理问题且利用物理模型解决问题的要求明显提高,这就需要他们在教师引导下切身经历模型的建构与运用过程.事实上,不少高中物理教师在教学过程中,缺乏依托生活建构物理模型的训练,并没有明确学生的中心地位,没有完全放权,也没有做好组织者与引导者的角色,他们经常并未拥有建构物理模型的亲身经历,再加上自己承担着抽象概括出物理模型的建构工作,所以从过程和实际效果上看就削弱了物理模型建构过程中对其物理核心素养的培养作用.

2 高中物理模型建构中的有效教學方法

2.1 运用情境导入方法,激起模型建构意识

不少高中生在物理学习过程中,虽然对大部分基础性知识理解的较为透彻与深刻,掌握也比较牢固,但是很少考虑到物理模型的建构,他们只是单一地构建知识框架,核心素养并没有得到很好的发展.在高中物理课堂教学中,教师可运用情境导入的教学方法,借助实物道具、模型、实验、信息技术手段等创设良好的教学情境,引出物理模型,为培养他们建构模型的能力创造更多有利条件,激起模型建构意识,使其主动研究物理模型的建构过程.

比如,在开展“圆周运动”教学时,教师先利用多媒体技术展示生活中的一些运动,像过山车,水流星,火流星,杂技演员在竖直放置的大圆球内骑摩托车等,通过营造情境吸引学生的注意力,使其对上述生活实例展开探讨,寻找这些运动的相似点,发现运动轨迹均是一个竖直面内的圆,激起他们建立物理模型的意识,借机引出课题.接着,教师顺势要求学生分析这些例子中的运动物体在运动至最高点时的受力图,以及最低点时的受力图,分析能过最高点的临界速度,最后引导学生归纳这些例子的共同点:过最高点的临界状态mg=mv2r,即v=gr,当v≥gr时,才能完成完整的竖直面内的圆周运动.所以这些例子都是同一类竖直面内的圆周运动模型:绳模型.接着,教师采用同样的方法介绍杆模型.

2.2 物理教学回归生活,亲身感受构建模型物理学作为自然科学的带头学科,研究范围研究大至宇宙,小至基本粒子,不仅是一门崇尚理性、重视逻辑推理的科学,还是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科,与现实生活有着密切关联.而物理模型的建构也离不开生活素材的辅助与支持,在高中物理教学中,要想做好模型建构工作,教师应将物理教学回归生活,根据具体教学内容有的放矢地引入一些生活现象,指导学生从中抽象出物理模型,让他们亲身感受模型的建构.

比如,在“自由落体运动”教学实践中,教师先在多媒体设备的大屏幕上展示一些生活中常见的运动现象,如:落叶飘零,果实熟透落地,屋檐滴水,雪花飘落等,要求学生认真观察,使其结合生活经验分析与归纳这些运动的共同特征,接着,教师设疑:是不是重的物体一定比轻的物体下落的快?指导学生操作实验,对实验现象进行深入分析,发现物体下落的快慢会受到空气阻力的影响.之后,要想建构出理想的自由落体运动模型,教师可引入牛顿管,指导学生把牛顿管内部抽成真空状态完成实验,辅助他们建构出理想的自由落体运动模型.

2.3 发挥任务驱动优势,体验模型建构过程在高中物理课程教学中,为做好模型建构工作,调动学生参与模型建构的积极性十分关键,教师可以运用任务驱动教学法,要求他们以小组合作的方式共同完成任务,使其体验构建物理模型的过程.高中物理教师应围绕所授内容精心布置任务,极力发挥出任务驱动的优势,驱使学生在小组内一起分析与处理问题,使其切实体会到建构物理模型的乐趣与意义,从而让他们积极踊跃地建构模型,不断提高自身的模型建构能力,促进核心素养的发展.

2.4 设计典型物理题目,增强模型建构训练针对高中物理模型建构教学来说,为进一步提升学生建构物理模型的能力,不能仅仅停留在理论知识的讲授方面,还要设计一些典型的物体题目,为其提供亲自参与构建物理模型的机会,培养他们建构模型的意识.这就要求高中物理教师在平常的教学中,应该根据教学目标及知识要点设计相应的物理试题,让学生利用所学知识展开联系,把握好题目内容同物理模型之间的关系,通过练习不断纠正与引导,增强模型建構训练,使其建立模型体系.

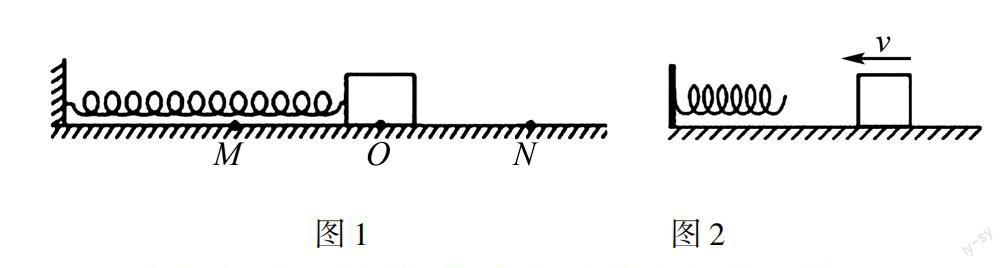

例如,在进行“弹力”教学时,弹簧在高中物理中是一个比较常见的研究对象,为帮助学生顺利解答关于弹簧的问题,构建弹簧模型显得至关重要,主要从受力与能量两个方面切入.在受力方面,弹簧不仅可以产生拉的作用,还能够产生压的作用,需要注意的是根据胡克定律可知,F=kΔx,弹簧拉伸长度与压缩长度相同时产生力的作用大小一样,方向相反.如图1所示,在一个光滑的平面上,O是弹簧原长位置且OM=ON,则在M、N两点物块受到弹簧弹力的大小一样.而且弹簧发生形变是需要一定时间的,这说明弹簧的力不能突变.基于能量角度来看,弹簧是一种储存能量的装置,即为当物体压缩弹簧时,弹簧是储存能量的装置,当弹簧在恢复过程中,能量将会慢慢的释放,如不考虑摩擦力的作用,弹簧可在保持物体能量不变的情况下改变物体运动方向,如图2所示,水平面光滑,物块以速度v向左压缩弹簧,弹簧恢复至原长后,物体仍以大小v的速度向右运动.由学生归纳共同点:这两个例子都是光滑水平面上的弹簧模型.这样以典型物理题目为依托增强模型建构训练.

2.5 引入多元评价模式,拓展模型建构思维由于在高中物理模型建构教学中大多都采用的是小组合作形式,当学生在小组内完成物理模型的建构以后,教师要对他们的学习过程展开评价,使其反思自己在学习中的不足和劣势,继而有针对性的改进与弥补.具体来说,高中物理教师可以引入多元化的评价模式,包括学生自评、互评、师生互评等,通过评价让学生自我反思与完善自己,拓展个人模型建构思维,教师则反思建模教学过程,及时做出调整,推动高效课堂的构建,实现教学相长.

综上所述,在高中物理课堂教学中采用建构模型的教学方法,不仅是对核心素养理念的具体渗透,还是对传统教学模式的突破与改进,有助于新一轮教育改革的持续推进,教师应结合具体教学内容及学生实际情况灵活自如的采用教学方法,助推学生更好的理解物理现象与概念,有效发展他们的物理探究思维能力,使其在探索物理奥秘的同时收获更多乐趣.

参考文献:

[1]易立华.高中物理教学中学生建构物理模型能力的培养[J].新教育,2022(10):56-57+66.

[2] 薛圣洁,王永超.高中物理模型建构教学中存在的问题及解决方案[J].第二课堂(D),2022(01):90-91.

[3] 肖磊.对高中物理新课标中模型建构的认识[J].河南教育(基教版),2021(04):14-16.

[4] 江秀梅,刘大明.基于学科核心素养的高中物理模型教学策略[J].新课程评论,2020(04):84-91.

[5] 杜彦丽.高中物理教学中利用模型建构培养学生思维能力的策略[J].西部素质教育,2020,6(01):67.

[6] 池能锋.谈高中物理教学中利用模型建构培养学生思维能力的策略[J].基础教育论坛,2019(23):16-17.

[7] 张贺.高中物理教学中的模型建构与实践研究[J].试题与研究,2019(10):154.

[责任编辑:李 璟]