我的改革开放研究之路

2022-05-30迟福林

20世纪50年代出生的我们这一代人,经历了新中国社会主义建设、“文化大革命”、改革开放,亲身感受到国家的历史性变迁,对改革开放有着特殊的情感。可以说,从20世纪80年代初到现在的40年时间里,我的追求与目标就是四个字—“改革开放”。1984年,我在中央党校学习时选择从事改革开放研究;1986年,被抽调到中央政治体制改革办公室研讨小组从事改革研究;1987年底,脱去穿了20年的军装,投身海南,主持省体制改革、政策研究机构的工作;1991年,又参与创办中国改革智库—中国(海南)改革发展研究院(以下简称“中改院”),专心搞改革研究。建院第二年选择“自己改自己”,中改院不要级别、不要编制、不吃“皇粮”,到今天坚持31年建言改革。

其实,我的人生选择只是我们这一代人投身改革开放的一个小小缩影。我从自己40余年的实践中深深体会到:“改革开放决定国家未来”。

从我的经历说起

1951年,我出生于黑龙江省肇东县一个普通家庭。16岁以前,我在小学、中学阶段接受的就是“做革命的接班人”的社会主义教育。1968年1月,我参军入伍,自此开始了长达20年的军旅生涯,并在两年后就入了党。1970年底,到大连某部队政治处做新闻宣传干事,1971年初,被送到《旅大日报》(现在的《大连日报》)学习了半年多。这时从山沟里走出来的我,开始接触新闻、接触社会。也就是从那个时候起,我开始对国家命运、对社会未来的思考。

为了寻找答案,全年无论是否节假日,我都抓紧学习。那一时期,“文化大革命”尚未结束,天天在讲“以阶级斗争为纲”,天天宣传“批林批孔”,现实生活中一些不正之风盛行。我接触到的马列书籍,特别是列宁的一些学说给了我某些启发。我开始感觉到,出现的这些不正之风,是党和国家面对的重大现实问题。

1976年10月,迟福林从沈阳军区调入军政大学(现为国防大学)在京留影

1976年周总理、毛主席相继逝世,举国悲痛,我也陷入了对国家前途命运未卜的迷茫之中。1976年10月初,我到北京出差,住在在人民日报总编室工作的姑姑家,姑父曾担任国务院原副总理兼中央农村工作部部长邓子恢的秘书。有一天凌晨4点左右,姑父值班回来,把姑姑和我叫起来告诉我们:“四人帮”被抓了!这一事件给了我很大的震惊。听到粉碎“四人帮”的消息后,我彻夜未眠。

凑巧的是,同年10月中旬,我被部队从沈阳军区调入国防大学(当时称军政大学)。说起调入国防大学,还是个偶然的机会。当时国防大学的教员都是高等军事学院等机构出来的干部,年龄普遍比较大(平均接近50岁),需要一批年轻军人来给学校增加活力。于是决定从全军抽调一批25—35岁的营团两级干部。10月份,我正式到北京报到。

10月21日,北京军民举行了声势浩大的庆祝粉碎“四人帮”游行。国防大学也组织了去天安门广场的庆祝游行。当时,萧克上将是国防大学校长,游行队伍由他亲自带队。我在游行队伍里,就跟在萧克校长的后面。没有人组织,各个部委、各个大学,各行各业,都自发地去游行、去庆祝。参加游行时,我深切地感觉到,国家即将发生重大的改变,春天就要来了!

时代呼唤“真理标准”

1977年2月7日,《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》发表的社论《学好文件抓住纲》提出,“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护,凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循”。我很不解,如果按照“两个凡是”,“文化大革命”是不是就不能否定了?一桩桩冤假错案是不是就不能平反了?经济社会发展严重徘徊,甚至停滞不前的现状又如何解决?

正当“两个凡是”乌云压顶之际,1977年4月10日,邓小平一封致华国锋主席、叶剑英副主席和党中央的信在全党中印发。这封信也传达到了国防大学的各个教研室。信中提出,“我们必须世世代代地用准确的完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军和全国人民”。这句话提出用“准确的完整的”毛泽东思想指导我们,这些颇具智慧的词语,让我感觉又有了希望。

1978年5月11日,《光明日报》发表了特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》。当天新华社全文转发这篇文章,第二天《人民日报》《解放军报》转载。“真理标准”一文的发表是时代呼唤出来的。几乎与“真理标准”一文酝酿成稿的同时,时任中央党校副校长胡耀邦在中央党校让1000多名中高级干部和党校教师讨论真理标准问题,认为“分清路线是非的唯一标准是实践”。当时的我,也陷入了对真理标准的思考之中,想要追求真理的想法也愈发强烈。

邓小平写给中共中央的信(部分手迹)

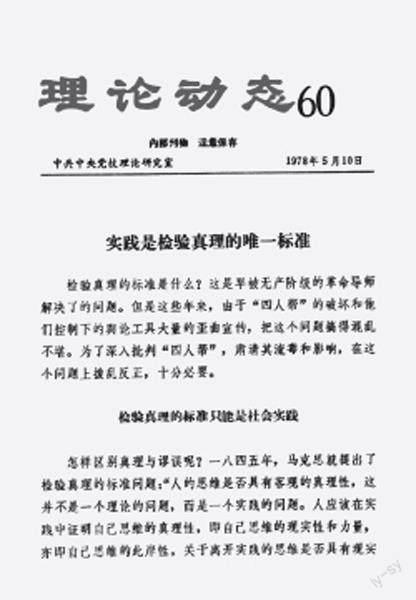

1978年5月10日,中共中央党刊内部刊物《理论动态》第60期发表《实践是检验真理的唯一标准》

主动投身研究马列主义

当时,国防大学有外国军队教研室、战略教研室、战役教研室等。由于我学过两年日文,被分到了外军教研室。这个教研室在当时是个热门的“香饽饽”。第一,世界并不太平,军事研究是一门“顯学”,能专门研究“外军作战学”,多少人梦寐以求!第二,彼时已经初步实行了改革开放的一些政策,所以在大学生中,带“外”“国际”等字眼的专业都十分热门。

虽然外军教研室很吃香,但国家正从十年浩劫中走出来,百废待举,需要变革,尤其是理论需要突破。我意识到自己应当从事理论研究。于是,在外军教研室工作半年后,我向教研室的蔡主任请求,能否推荐我到马列教研室做教学与研究工作。在他的支持下,我被调到马列教研室当教员,并开始比较系统地学习和研究科学社会主义。

到了马列教研室后,我有幸结识了哲学界的老前辈李唯一老师。李唯一老师是1936年就入党的老党员。他在抗日军政大学当过教员。抗美援朝战争时期,他曾任志愿军政治部的宣传部部长,先后荣获八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章和中国人民解放军二级红星功勋荣誉章。李老师知道我喜欢研究哲学和马列,就经常辅导我,节假日让我到他家,陪他喝几盅的同时,给我讲哲学原理、讲哲学中的思辨。他还给我讲了过去理论战线的许多争论,并带着我去拜访著名哲学家、中央党校原书记兼校长杨献珍。当时杨老已是80多岁高龄,但头脑十分清晰。他对我学习哲学要坚持原则的教诲,至今我依然清楚地记得。这段时期,我迸发出极大的学习热情,经历了“文化大革命”,我感到耽误了太多学习时间,不得不争分夺秒!

1977 年底,参加高考的考生正在认真答卷

1977年9月,教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定恢复已经停止了10余年的全国高等院校招生考试,以“统一考试、择优录取”的方式选拔人才上大学。这次具有转折意义的全国高校招生工作会议,深深改变了我们这一代人的命运,也深深影响了后世。恢复高考以后,自学高考也开始招生。1978年,国家颁布了《关于业余高等教育的考核办法》。因为我还在国防大学工作,我就选择了自学高考。从这一年开始,我把自己的业余时间全部用来听辅导课和准备自学高考,无论是刮风下雨,我都骑自行车去听辅导课。记得有一门课是晚上在全国政协礼堂授课,下了班我拿上一个馒头,骑上自行车去听课。两个小时的课程,我来回骑自行车就要三个多小时。一年下来,我考了6门课,只有一门课给了59分,其他5门课(包括外语)都顺利拿到证书。

1979年下半年,教研室几位副主任告知我,教研室有一个北京大学进修学习的名额,这使我有幸进入北京大学进修,开始了在北大国际政治系一年半的学习生活。在北大,老师们对我特别关照。在张汉清等教授的支持下,一年半的时间里,我考过了18门课程。

记得我在北大学习期间,早上7点半上课。可是,国防大学餐厅早上7点才开门。食堂的王师傅为了照顾我,早上6点半左右允许我提前吃早饭。无论严寒酷暑,我从国防大学骑自行车去北大上课,必须骑得飞快,一刻钟至20分钟之内要赶到。记得有两次我还被撞倒了,一次是摩托车撞飞了我,一次是化肥厂的大巴班车把我撞到车底。班车司机吓坏了,赶紧下来问我怎么样。好在我当时穿着厚厚的军大衣,又是从车的前盘压进去的,人没受什么伤。我都顾不上说话,爬起来,把车轮校正,拍拍大衣赶紧上课去。

我在北大国际政治系学习,主要跟78、79级两个班。这两个班可谓人才济济,也非常活跃,比如,后来担任文化部部长的蔡武是78级的党支部书记。北大的学习生涯,极大地开阔了我的视野。记得有一节选修课,是美国的政治学家讲地缘政治。那时候我们只讲阶级政治,第一次听说还有地缘政治,这节课给我一个很大的冲击。

1980年,我所在教研室突然下令要我停止学习,回去工作。北大国际政治系的系主任张汉清和党委书记张映清两位老教授一听说此事,就騎着自行车,从北京大学骑到红山口,到国防大学为我说情。最后,教研室主要领导终于同意再给我半年学习时间,但同时提出一个条件:“不能脱产,必须边工作边读书!”就这样,我在半工半读的情况下,用了半年时间又参加了其余6门课程的考试。后来,北大破格给我发了本科同等学历证书。

我在北大的学习时间虽然只有短短两年,但无论是做人、做事,还是做学问,北大的精神都深深影响了我。张汉清和张映清等几位老教授对我的帮助和教诲,至今难以忘怀。

迎来改革开放的春天

1978年12月18至22日,党的十一届三中全会在北京召开。这次大会全面纠正了“文化大革命”及以前的“左”倾错误,坚决批判了“两个凡是”的错误方针,高度评价了关于真理标准问题的讨论,果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。

1980年8月18日,邓小平在中共中央政治局扩大会议上发表重要讲话,明确提出“党和国家领导制度的改革”这一重大战略课题,把制度问题提到全局性、战略性的高度。这篇讲话精神向全军传达,国防大学进行了内部传达学习。

我感到邓小平阐明的从改革党和国家政治制度和领导制度着手,建设高度社会主义民主的思想意义重大。1984年,我写了一篇文章《从改革制度着手 建设高度的社会主义民主—试论邓小平同志关于我国社会主义民主建设道路的思想》,在当年的《科社研究》上发表,得出一个初步的结论就是“制度问题是带有根本性的问题”。这是我早期对改革的思考。

踏上改革研究之路

1981年开始,中央党校招收研究生。但我的入学之路却历经坎坷。直到1984年4月25日前后,我才参加了中央党校的入学考试。由于前些年我一直坚持自学,最后成绩在200多个考生里还是名列前茅的。

1984年9月,中央党校正式开学。新生开学典礼大概在8月底左右。新生们在党校礼堂前的广场照相,时任中共中央总书记胡耀邦同志来与大家合影留念。尽管是炎热的夏天,有几百号新生,但耀邦同志还是与前排的新生握手。我当时在前排。走到我跟前时,耀邦同志说,“小伙子,你还戴墨镜?我都没戴墨镜,我就不和你握手了。走吧,你和我一起到礼堂去吧!”我也是哭笑不得,因为戴着变色近视镜,刺眼的阳光下变成了墨色。

随后,我和他一路走过去,到了礼堂。我看他走上台后,两只鞋子一脱,盘着腿就坐上了藤椅,作了一个小时的讲话。后来,我在中南海工作期间,遇到过耀邦同志,他总是很亲切地打招呼。

考入中央党校以后,我对改革的研究真正开始起步。从那时起,我开始专注于经济改革的一些重大理论研究,较为系统地学习了马克思主义经济学理论,关注党和国家的改革开放政策,为我从事改革研究奠定了重要的理论功底。

1984年是中央党校自1977年复校以来在校师生人数最多的一年。刚入校不到两个月,中央党校就召开了一次关于改革的理论研讨会。我记得这个研讨会是在西边大教室举行,会上王珏教授作为教师代表第一个讲话,他当时参加过党的十二届三中全会决定的起草,作了《有计划的商品经济》的主题发言。早在1980年,王珏教授就在全国党校系统经济学年会上提出社会主义经济应该是有计划的商品经济的观点。他的这一观点在当时经济理论界引起了很大反响。我作为学生代表发言,提出“从改革制度入手,建立社会主义民主制度”。我发言结束以后,王珏教授就找到我说,“福林,你讲得很好,以后多关注改革,尤其是经济体制改革”。这一番话使我受到了很大的鼓舞,也对我产生了深远的影响。没过几天,我被推选为中央党校理论部学术组组长,开始专门探讨、研究改革问题。从那时起,我开始将改革研究作为一种责任、目标和未来人生的方向。

在中央党校,老一辈经济学家严谨的治学态度对我影响深远。比如,王珏教授关于商品經济、重建个人所有制、股份合作制的理论研究,都给了我很大的启示。受其影响,我在那个时候开始更多地关注经济改革的基础理论和重大现实问题。

1985年夏天,在中央党校理论部(后来的研究生院)的支持下,我们组织200多位研究生利用暑假时间,到全国20个市、县做调查,搞了一次全国性的中国经济体制现状调查。8月底,同学们带着调查成果陆续返校。在对调查成果汇总基础上,我们组织了四个调查报告起草组,然后我与几位同学又共同执笔起草了一份总的研究报告。

后来,我开始研究邓小平改革思想,并且在中央党校作了与改革相关的讲座和研讨。那时候,中央党校学术氛围很活跃,作为学员,搞改革专题讲座,可以发海报请大家来听,这在当时差不多是独一无二了。记得1985年下半年,我作了一场改革讲座,没想到场面十分火爆,来听讲座的人络绎不绝,有的领导干部没有座位就干脆坐到水泥台阶上。1986年7月,我们还在中央党校主持召开了大型改革研讨会,会后出版了第一本关于体制改革的文集。这部文集在华夏出版社正式出版。

当时中央党校的改革研讨小组十分活跃,引起多方面关注。时任中宣部部长朱厚泽带着理论局的副局长贾春峰到党校理论部办公楼开座谈会,座谈会上我作了发言。座谈会后不久,朱厚泽约我到中宣部,希望我毕业后能到中宣部工作。

1986年10月,我还在中央党校读书时,突然接到中央办公厅通知,抽调我到中央政治体制改革研讨小组办公室从事改革研究工作。有了前期的理论学习、调查研究等相关铺垫和准备,这时我的研究视野全面打开,开始了国家层面的体制改革研究。我的硕士毕业论文《论我国社会主义初级阶段的民主政治建设》刊载于1988年第1期《中国社会科学》。文中,我就社会主义初级阶段民主政治建设的几个问题展开论述,阐述了我国社会主义民主政治建设的近期目标和远期目标,并对如何健全与完善党内民主制度问题提出了见解。

从1986年10月到1987年年底这一年多时间,我一周只回家一次,其余时间都在加班加点,干劲十足。那时候一到办公室,一屁股坐下去就钻研问题。那时,我对邓小平讲的一句话印象深刻:“不改革就没有出路。”我们这一代人是自觉地把改革作为自己的人生追求。当时,我们白天做研究、找各方面开会、下基层调查,晚上还经常彻夜不眠地研讨问题。现在回想起来,真是一段“改革激情燃烧的岁月”。

投身海南:更大的特区、更大的“试验田”

“我们正在搞一个更大的特区,这就是海南岛经济特区。”“海南岛好好发展起来,是很了不起的。”1987年6月,邓小平在会见外宾时向世人宣布了这一重大决策。10个月后,1988年4月13日,七届全国人大一次会议正式批准设立海南省,划定海南岛为经济特区。由此,海南成为中国最年轻的省份和最大的经济特区,获得了前所未有的发展机遇。

海南的改革开放,是在20世纪80年代我国改革开放向纵深推进的大背景下起步的。中央作出海南建省办经济特区的战略决策,就是要将海南推到国际市场上去,让海南实行比其他经济特区还“特”的经济政策,经过若干年的奋发努力,将海南岛的经济好好发展起来。当时,作为国防前哨的海南岛,在全国发展大局中还是一块洼地,与香港、台湾等地区相比,经济发展差距甚大。要在短期内实现较大的发展,唯一的选择就是加快改革开放的步伐,坚定不移地实行“大开放”方针,以大开放促进大改革、大发展,这符合海南作为一个岛屿经济体的实际。

图为海南建省筹备组组长许士杰(前右)在北京人民大会堂举行座谈会,介绍海南岛的资源和开发情况并回答记者的提问

在此期间,我有幸参与了海南建省办经济特区的整个过程,并在此之后始终扎根这片热土,如今已是我来海南的第35个年头。回首往昔,不禁感慨良多。

1987年11月底,中共十三大闭幕后,我迎来了人生的又一个重要选择。

1987年10月,时任海南建省筹备组组长的许士杰在北京找到我,希望我去海南工作。当时,我不假思索,便痛快地答应了许书记,真的是“说了就做”!还记得我上午从国防大学办理转业手续,下午3点多就拿到了户口本,脱下穿了整整20年的军装,从军人变成老百姓。

我从中央机关转调海南工作,在当时还是一个不小的新闻。有的领导同志劝我说:“福林,你想好啊,你现在还没脱军装,还是团级干部,为什么在中央机关不把职务解决了再到海南去?现在海南工作生活的条件还比较困难,你要不在中央机关待两年再到海南去?”可是,我当时心里真的没想那么多,我说“我已经答应许书记了”,就毅然决然地去了。我的想法很明确,海南是我国改革开放的“试验田”,在这张白纸上可以绘出最美的画卷、写就最好的文章。

记得是1987年12月23日,在海南建省办经济特区的前夜,我带着中央办公厅和中央组织部的调函,到了海南。可是刚到海口时,许书记和梁湘省长到三亚接待中央领导。建省筹备组的一位领导及省委组织部的一位副部长接待了我,对我说:“主要领导都不在,许书记离开之前也没有和我们打过招呼,不知道你是干吗来的,难以安排。这样,你是不是先回去?”我一听,简直像被泼了一头冷水。不过,我把随身的行李交给许书记的警卫员,又回到了北京。回到北京以后,许书记很快来京找到我,让我一起回海南。这样,我很快再次踏上海南这片热土,筹建省委政研室和省体改办。

从1988年到1992年,我作为海南省委政策研究室、省体制改革办公室的主要负责人,参与了海南建省初期改革开放的若干实践。

参与海南建省初期的市场化改革

在中央机关工作期间,我一直从事研究工作,很希望能在一个地方把研究成果、研究積累付诸实践。这也是我来海南的一个重要原因。在主持省委研究室和体改办工作期间,我起草了海南省第一次党代会报告《放胆发展生产力,开创海南特区建设的新局面》,推进“小政府、大社会”改革,并且主持海南经济特区“企业股份制改革”和“社会保障制度改革”的研究与实践,主持创立“个人账户与社会共济相结合”的社会保障海南模式,为海南经济特区率先进行行政体制改革、企业股份制改革和社会保障制度改革努力工作。特别是在当时,“建立特别关税区”成为海南上上下下关切的问题,我主持进行了“海南特别关税区”课题研讨,形成上、中、下三个总体方案和可行性研究报告。

到了20世纪90年代中期,我主持琼台农业项下自由贸易研究课题,形成《关于实行琼台农业项下自由贸易的建议报告》,引起中央有关领导的关注。我坚持洋浦自由港区研究,多次向海南省委省政府提交关于洋浦自由港区建设的研究报告和建议报告,为中央相关部委和海南省委省政府的洋浦经济开发区建设发展决策提供了智力支持。

2000年我国加入世贸组织在即,我主持海南经济特区“以产业开放拉动产业升级”研究,首次提出建设海南国际旅游岛的建议,相继组织中改院研究团队形成《建立海南国际旅游岛可行性研究报告》《推进海南国际旅游岛建设(总体方案)》《海南国际旅游岛建设行动计划》《海南国际旅游岛政策需求与体制安排》等报告。2009年12月31日,国务院发布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,海南国际旅游岛从学者建言上升到了国家战略决策的层面。

2017年6月16日,我和同事们形成了《打造海南国际旅游岛升级版—从服务贸易项下的产业开放走向自由贸易区(研究框架)》报告,并向省委省政府主要领导作了专题汇报。2017年7月18日,又向省委提交汇报了《以更大的开放办好最大的经济特区—关于海南全面深化改革的建议》,其中明确提出了“建立海南自由港的重大战略选择”这一建议。到了8月3日这天,是我66岁的生日,我们形成了《建立海南自由港—方案选择与行动建议(16条)》报告,报送到省委。此后,根据省委主要领导的建议,又增加了4条,形成了《建立海南自由港—方案选择与行动建议(20条)》报告。

1991年11月1日,迟福林在中国(海南)改革发展研究院成立当天的留影

2018年春节前后,根据我的了解,关于建立海南自由贸易港,有不同的看法。比如,有的从技术层面认为,海南的条件还不太具备,建设自由贸易港的时机不太成熟;有的认为,海南的干部队伍能承担起这个艰巨任务吗?还有的认为,海南经济基础差,在这样一个欠发达地区、外向度低的省份建立开放程度最高的自由贸易港,能行吗?针对当时不同的疑虑,我决定向中央提交一份内参。2月8日,在接受新华社采访时,我提出,落实党的十九大报告“探索建立自由贸易港”,海南应当仁不让。如何从国家战略全局分析判断建立海南自由贸易港,是讨论这件事的大前提。为此,我提出“跳出海南看海南”,建设海南自由贸易港的相关建议。

2018年4月13日下午,习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话中郑重宣布,“党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系”。我当时就在会场,全场响起热烈掌声。崭新的国家使命担当,让海南这块改革开放的“试验田”,再次站在了新时期中国改革开放的最前列。

我在中央机关工作时,主动申请从北京到海南,就是要投身到海南走向大开放的实践中来。我为这件事情坚持了30多年,亲眼见证和参与了海南探索“大开放”的历程。事非经过不知难,我和我的同事们也深深感到,这30年的辛苦没有白费,在推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港上升为国家战略中,发挥了一定作用。一个字:值!

习近平总书记在改革开放40周年之际发表重要讲话,全面总结40年改革开放取得的伟大成就和宝贵经验,强调改革开放是党的一次伟大觉醒,是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命。改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就举世瞩目,我国实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破,实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

从我自身经历来看,自1984年开始从事改革研究至今已有近40个年头。40年来,我围绕改革进程中的重大理论和实践问题,提出的相关观点和建议,有的直接为中央决策采纳,有的被用作制定政策和法规的参考材料。于我而言,能够为国家的改革开放作一点贡献、出一份力,既是我一生的价值追求,也是对我坚持建言改革的鼓励与认可。站在改革开放40多年新的历史起点上,我和我的同事们将继续以更高质量的改革研究成果奉献社会、奉献改革,继续为这个时代最有价值的改革开放事业作出自己的努力。

(责任编辑 杨琳)

【本文节选自即将由浙江大学出版社出版的《亲历改革—与青年人谈改革开放》一书】