影响PKP手术效果及并发症的要素分析

2022-05-30周天诚任延军肖星李经坤张凯宁王之锦邹德波

周天诚,任延军,肖星,李经坤,张凯宁,王之锦,邹德波

(1.潍坊医学院,山东 潍坊 261053;2.山东第一医科大学第一附属医院骨外科,山东 济南 250014;3.山东第一医科大学,山东 济南 250000)

骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF)是最常见的骨质疏松性骨折类型,发病率具有性别和年龄特异性,50岁以上的绝经后妇女中有25%受OVCF影响,80岁之前有40%受OVCF影响[1],是老年人腰背部疼痛的常见原因之一,会导致患者病残,生活质量下降,给社会及其家庭带来负担。目前,治疗老年OVCF多采用经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)。相较于传统开放手术及保守治疗,该术式具有见效快、手术效果肯定、住院时间短、创伤小等优势,目前广泛应用于临床,取得了较为满意的效果。但是术中骨水泥分布、骨水泥注射量等因素对手术效果的影响并没有确切的标准。同时,其手术并发症仍时有发生,其中尤以骨水泥渗漏引起的相邻节段退变等较多。本文回顾性研究山东第一医科大学第一附属医院2019—2020年因OVCF行PKP治疗的一组病例,分析其术前术后影像学资料,探讨如何通过术前影像学及患者综合评估,制定术中操作方案,以求在减少并发症发生概率的情况下获得较好的手术效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:老年患者,近期内因轻微暴力或无明显原因出现腰痛,经影像学检查明确诊断为OVCF的患者。排除标准:有肿瘤病史,或结合临床检查无法排除肿瘤转移的患者。本组共收集OVCF病例56例68个椎体。其中男10例,女46例;年龄51~87岁,平均(69.60±8.85)岁。27例患者有提重物、腰部扭伤等外伤史,29例无外伤史。单节段椎体骨折48例,双节段4例,三节段4例。骨折累及节段:T82个,T92个,T104个,T1114个,T125个,L114个,L26个,L39个,L48个,L54个。所有患者入院后均完善X线、CT、MRI及双能X线骨密度检查。

1.2 影像学检查 X线片、CT、MRI表现:脊柱后凸畸形,椎体骨质疏松,骨折椎体呈楔形、扁平形或双凹形改变;急性期骨折椎体呈T1WI低信号,T2WI及STIR高信号;慢性期T1WI中低信号,T2WI中高信号,STIR高信号,部分骨折椎体见椎体内骨折线、高信号带及真空现象。

1.3 手术方法 患者取俯卧位,术前常规静脉镇痛,注意腹部悬空并保持胸腰段伸展位,2.0%利多卡因注入椎弓根皮肤、皮下和骨膜,C型臂透视监测下用带有工作套管的穿刺针经椎弓根穿刺,针尖到达椎弓根内缘、椎体后缘时,拔出穿刺针,建立工作通道,实心钻扩髓后置入球囊,在透视引导下进入椎体前1/3和下1/3,球囊扩张将椎体复位。当椎体高度基本恢复或球囊扩张接触椎体边缘骨皮质时,停止扩张,取出球囊。透视下将面团期的骨水泥经工作套管低压注入骨折椎体内,如一侧穿刺填充骨水泥未弥散至椎体中线,行对侧椎弓根穿刺填充。当骨水泥到达椎体后25%时停止注射。如果发现泄漏,则立即停止注入。术中严密监测生命体征及其不适感觉,注意双下肢感觉、活动情况。术后卧床休息8 h,配带腰围下床恢复活动。

1.4 术中、术后处理 所有患者术中均留存球囊撑开、骨水泥注射等时期图像,术后1d复查脊柱X线,同时注意观察患者疼痛缓解情况并注意有无并发症发生。术后所有患者常规行抗骨质疏松治疗,术后随访2年。

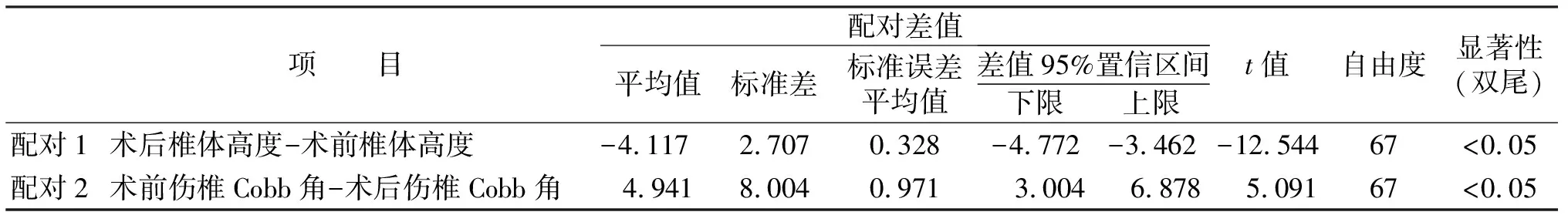

1.5 统计学分析 采用SPSS 23.0软件进行统计学分析。应用配对t检验比较术前术后椎体高度和伤椎Cobb角的变化,通过对数据进行线性回归及logistic回归分析,分析患者骨折椎体特征、骨水泥总量及渗漏情况和术后椎体高度及伤椎Cobb角之间的关系(见图1~2)。P<0.05为差异有统计学意义。

图1 术前伤椎Cobb角示意图 图2 术后伤椎Cobb角示意图

2 结 果

2.1 手术总体结果分析 所有患者均安全完成手术,并返回病房。术中出血均少于5 mL。术后患者疼痛均较术前有明显缓解,未出现肺栓塞、大血管损失、神经损伤等严重并发症。骨水泥注入量(6.49±1.36)mL,骨水泥椎体内分布情况可分为:同时越过两侧椎弓根水平(见图3a)共16椎;仅越过一侧椎弓根(见图3b)共22椎;仅于椎体中央,未及两侧椎弓根或不连续少量分布于椎体内(见图3c)共30椎。根据骨水泥弥散情况分为:均匀弥散28椎,集中弥散36椎,混合型4椎。根据与上下终板接触情况,分为与上终板接触6椎,与下终板接触20椎,同时接触42椎。

骨水泥渗漏判定标准:无论是否出现临床症状。术后复查时影像学检查发现血管或椎间隙中出现骨水泥影,或椎体轮廓外发现骨水泥影,即使渗漏量极少,也认定为发生骨水泥渗漏(见图4)。本组共36个椎体发生不同程度骨水泥渗漏,其中沿静脉渗漏4椎,渗漏至椎间盘30椎,渗漏至椎体旁2椎。

a 骨水泥同时越过两侧椎弓根水平 b 骨水泥仅越过一侧椎弓根 c 骨水泥以团块分布或少量分布于椎体内

a 骨水泥明显椎间盘渗漏 b 椎间隙内发现骨水泥影 c 椎体轮廓外发现骨水泥影

术前患者椎体压缩程度为(67.34±17.65)%,术后1 d复查椎体高度恢复了(18.62±15.12)%,术后椎体高度较术前差异有统计学意义(P<0.05)。术前患者伤椎Cobb角为(22.12±15.36)°,术后1 d伤椎Cobb角为(17.18±11.73)°,术前术后比较差异具有统计学意义(P<0.05)。术后1 d复查伤椎Cobb角恢复了(6.59±6.69)°,见表1。

患者术后3个月内腰部疼痛不适均完全缓解,术后2年均无再发腰痛,随访影像学检查未见新发椎体骨折。

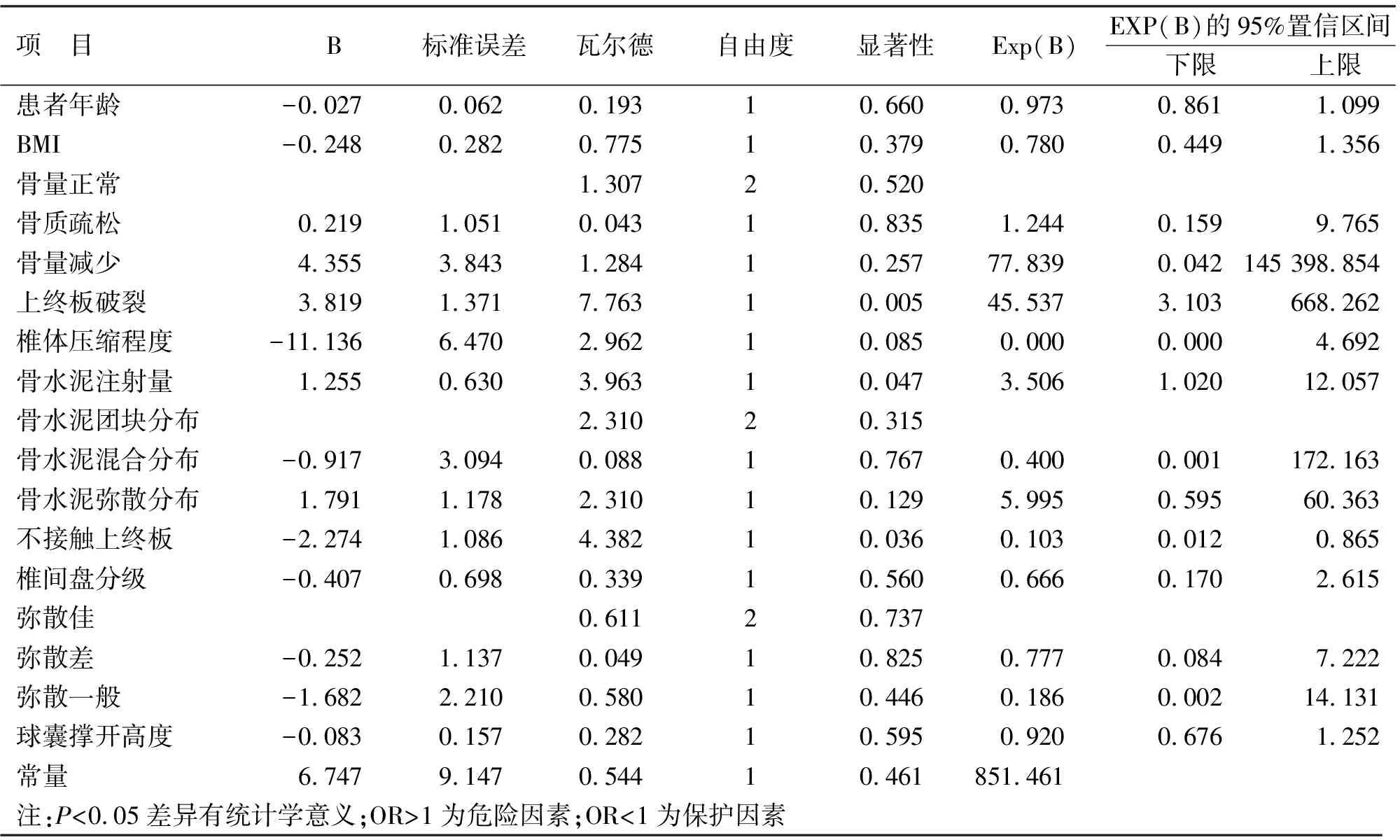

分别以椎体高度恢复程度及伤椎Cobb角恢复度数为因变量,对各相关因素行线性回归分析。根据有无发生骨水泥椎间盘渗漏对相关因素进行二元logistic回归分析。根据SPSS统计结果分析,并对其中为显著影响的因素作回归分析统计图。

表1 术前术后伤椎椎体高度与Cobb角比较

2.2 椎体高度恢复程度相关因素结果分析 通过对椎体高度恢复程度相关因素回归分析图及统计分析椎体高度恢复程度的相关因素后发现:骨水泥注射量、年龄、椎间盘Pfirrmann分级、骨水泥集中弥散、骨水泥分布跨过双侧椎弓根与椎体高度恢复程度有显著正向相关,椎体压缩程度与椎体高度恢复程度有显著负相关。回归方程式:椎体高度恢复程度=0.030×年龄-0.619×椎体压缩程度+0.012×骨水泥注射量+0.038×椎间盘分级+0.051×骨水泥弥散情况-0.048×骨水泥分布方式+0.544。R2=0.915。回归分析结果德宾-沃森检验=2.263,满足样本独立性,方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)<5提示本研究自变量之间无显著关联关系。相关因素以P<0.05为差异有统计学意义。即骨水泥注射量越大,年龄、患者术前Pfirrmann分级越高(椎间盘退变越严重),椎体高度恢复越好。椎体压缩程度越低的患者,椎体高度恢复程度好。同时当骨水泥在椎体内以集中弥散分布并弥散过双侧椎弓根时,椎体高度恢复程度也越好(见表2,见图5)。

2.3 伤椎Cobb角恢复度数相关因素结果分析 根据伤椎Cobb角恢复度数相关因素回归分析图及统计分析发现:骨水泥注射量、椎体压缩程度与伤椎Cobb角恢复度数为显著负相关,年龄、椎间盘Pfirrmann分级、球囊撑开高度、骨水泥集中弥散、骨水泥分布跨越双侧椎弓根与伤椎Cobb角恢复度数为显著正相关,回归方程式:椎体高度恢复程度=37.321+0.310×年龄-11.907×椎体压缩程度-1.731×骨水泥注射量+4.320×椎间盘分级+3.284×骨水泥弥散情况-0.048×骨水泥分布方式+0.896×球囊撑开高度,R2=0.515。回归分析结果德宾-沃森检验=2.127,满足样本独立性,VIF<5,提示本研究自变量之间无显著关联。相关因素以P<0.05为差异有统计学意义。即水泥注射量越大、压缩程度越重,伤椎Cobb角恢复度数越少,后凸畸形矫正效果越差。而椎间盘退变越严重、年龄越大、球囊撑开越大,矢状位及后凸畸形矫正效果越好。集中弥散的水泥分布方式及弥散过双侧椎弓根时对伤椎Cobb角恢复也有助于矫正后凸畸形(见表3,见图6)。

表2 椎体高度恢复程度与各相关因素回归分析表

图5 椎体高度恢复程度与各显著相关因素分析 图6 伤椎Cobb角恢复度数与各显著相关因素分析图

2.4 骨水泥椎间盘渗漏危险因素结果分析 如骨水泥椎间盘渗漏相关因素森林图及回归分析表格所示:上终板破裂、骨水泥注射量是发生骨水泥渗漏的危险因素,骨水泥在椎体内不与上终板的接触是骨水泥渗漏的保护因素,拟合曲线霍斯默-莱梅肖检验显著性=0.780,提示曲线拟合程度高,通过检验,以P<0.05为差异有统计学意义。即存在上终板破裂,骨水泥注射量越大,其手术发生骨水泥渗漏的风险就越高。而确保骨水泥在椎体内不与上终板的接触,可有效防止发生骨水泥椎间盘渗漏(见表4,见图7)。

表4 骨水泥椎间盘渗漏相关因素logistic回归分析表

图7 骨水泥椎间盘渗漏的影响因素森林图

3 讨 论

本研究发现,通过增加骨水泥注射量,较大的球囊撑开体积,并通过手术手法使骨水泥集中弥散,越过双侧椎弓根分布能够有效恢复伤椎椎体高度,矫正后凸畸形,获得较好的手术效果。同时发现对于老年性骨质疏松患者,根据其自身因素,根据其椎间盘退变程度、年龄、压缩程度即可对手术效果有较准确的预期。

本研究认为在手术方面骨水泥的注入量直接影响着椎体高度的恢复程度,大量的骨水泥填充,有效地支撑起了塌陷的椎体,而椎体高度的恢复,也是纠正后凸畸形的必要条件。PKP术中球囊撑开复位不理想和撤下后高度下降,是影响手术效果的重要原因,彻底撑开球囊,可顶起塌陷的终板,有助于高度的恢复。而通过改变骨水泥注射手法,使骨水泥广泛弥散于椎体中,有效避免了椎体高度再丢失。近年来,相关研究亦有大量文献报道。研究指出通过经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)或后凸成形术注射甲基丙烯酸甲酯或类似骨水泥经皮椎体增强术已经成为治疗疼痛性椎体病变的普遍做法[2]。目的是稳定骨折,减轻疼痛,恢复椎体高度和相关的后凸畸形[3]。根据操作方式的不同,手术分为PVP及PKP术。有大量的对比研究表明,PKP与PVP均能有效缓解疼痛,有着相似的功能预后,但PKP在注入水泥体积、短期疼痛缓解、短期和长期后凸角改善和降低水泥渗漏率方面具有优势。一项相关研究指出,PKP还可以纠正矢状位失代偿平衡时发生的骨盆后旋,显著改善椎体骨折引起的角度参数(如矢状角和水平角),改善整体矢状面对齐,获得更好的长期预后[4]。有文献指出,PKP相较于PVP水泥渗漏的发生率显著降低,因此目前手术方案多选择PKP[5]。有研究发现,与保守治疗相比,PKP术患者的生活质量和体能有所改善,腰痛和残疾也有所减少,手术见效更快[6]。尽管PKP有着巨大优势,临床中已广泛应用,但也存在一些缺点,如球囊撑开复位不理想和撤下后高度下降,在严重OVCF患者中尤其明显[7]。因此,PKP术中椎体高度的恢复及后凸畸形的改善将直接影响手术的效果及长期预后效果。

结合本次研究及文献分析,我们认为尽可能多的注入骨水泥,术中操作使骨水泥在椎体前缘及中部完全弥散,同时注意保持水泥自身强度能够有效地恢复椎体高度,同时改善伤椎Cobb角,纠正后凸畸形从而获得更好的手术效果。

虽然目前PKP技术已经十分成熟,但PKP手术并发症,特别是骨水泥渗漏仍然无法避免。而本研究发现,骨水泥注射量越大,发生骨水泥渗漏的风险就越高。伤椎上终板破裂、骨水泥在椎体内位置紧贴上终板时,发生骨水泥渗漏的风险也明显增加。

临床有大量的文献研究指出,PKP/PVP术常见的短期并发症包括骨水泥渗漏、骨水泥毒性反应、血管栓塞、肺栓塞等,其中以骨水泥渗漏较为常见[8]。大多数发生渗漏的患者无任何临床症状,仅在复查拍片时可见骨水泥渗漏影像学表现。一项文献综述表明:骨水泥渗漏后进入椎管可导致椎管狭窄或脊髓损伤;进入椎间孔则可导致神经根受压。特别在老年OVCF患者中,多伴随有椎管狭窄和神经根管狭窄,往往能导致较重的神经症状。椎管周围静脉系统和下腔静脉中的水泥溢出可能会向右心室或肺循环漂移,并导致心肺衰竭,肾功能受损,异常脑栓塞,甚至死亡[9-10]。有研究统计骨水泥渗漏引起肺栓塞的发病率在3.5%~28.6%之间,骨水泥渗漏引起肺栓塞通常无症状,当发生时,症状与血栓性肺栓塞相似,伴有呼吸困难、呼吸急促、胸痛,在罕见的临床情况下,低血压和意识丧失导致心肺停止和死亡[11]。长期并发症则以相邻节段退变及相邻节段骨折。一项分析指出,骨水泥椎体可以改变脊柱的生物力学,随后增加新的相邻节段椎体压缩骨折的发生率。塌陷椎体高度的升高增加了其周围软组织的张力,可导致其他椎体,特别是相邻椎体的负荷增加[12]。也有人认为,由于骨水泥固定刚性增加而导致的负荷转移改变被认为增加了对邻近椎间盘和椎体的压力,从而导致骨折。邻近椎体发生新的压缩性骨折的危险因素包括位于胸腰椎连接处、距离治疗椎体较近、高度恢复程度较大[13]。同时目前较新的研究指出,椎间盘内水泥渗漏是骨水泥术后发生相邻节段退变等远期并发症的危险因素[14]。有学者认为,椎间盘内骨水泥渗漏与新发生的邻近OVCF之间有高度相关性,较高的椎间盘内漏容积与邻近的新OVCF的可能性增加相关[15]。Kome-mushi等证实了这些发现,他们发现骨水泥渗入椎间盘间隙是PKP术后新的椎体骨折的重要预测因素。渗漏至椎间盘的骨水泥,可能破坏了邻近椎间盘的主要营养供应途径。此外,椎体内更硬的骨水泥减少了增强椎体终板的生理性向内鼓胀,增加了邻近的椎间盘内压力[16]。骨水泥渗漏入椎间盘导致较高的机械压力,最终导致邻近椎体终板损伤[17]。有研究报告指出,在椎体成形术中,椎体皮质终板缺损和邻近椎间盘T2加权信号强度增加与骨水泥渗入邻近椎间盘间隙有关[18]。在Mirovsky等[19]的研究中,发现皮质缺损是骨水泥渗入椎间盘间隙的唯一途径。有研究认为骨水泥黏度仍然是一个重要的因素。由于存在椎间盘,终板骨折内外压差较大,黏度较低的水泥很容易通过终板断裂进入椎间盘[20]。因此,避免椎间盘渗漏,同时尽可能纠正椎体后凸畸形,是避免出现远期并发症的有效手段。

本研究的统计分析证明,上终板破裂、骨水泥注射量是发生骨水泥渗漏的危险因素,说明了骨水泥椎间盘渗漏与上终板的破裂有着极为紧密的联系,破裂的上终板可以使椎体内未凝固的骨水泥在压力的作用下以破口为通道向椎间盘内渗漏,骨水泥注射量的增大可能会导致椎体内压力增大发生骨水泥渗漏,而确保骨水泥远离上终板这是发生渗漏的保护因素,通过手法改变注射方式是骨水泥远离上终板则可以阻断水泥向椎间盘渗漏的通道,有效避免发生骨水泥椎间盘渗漏。

综上所述,骨水泥注射量越大、适量大的球囊撑开、骨水泥呈集中弥散并同时越过双侧椎弓根、椎间盘退变越重、年龄越大、椎体压缩程度越低,术后效果相对较好。而较多的骨水泥、上终板破裂、椎体内水泥靠近上终板,是发生骨水泥椎间盘渗漏的危险因素。因此对老年OVCF需要进行术前综合评估,对于椎体压缩程度不重、年龄较轻、椎体终板完整的患者术中应球囊彻底撑开,较多地注入骨水泥,使其在椎体前部充分弥散,以与上下终板接触为佳。而椎体压缩程度较重、高龄、上终板不完整患者,以球囊适当撑开,注入骨水泥时应适当减少用量,并使骨水泥弥散至椎体前部,触及下终板,避免水泥直接接触上终板。