南海F 站位冷泉水体中的溶解甲烷*

2022-05-30臧晚莹

张 永 臧晚莹 杨 庶

(山东大学海洋研究院 青岛 266237)

海底冷泉主要表现为以甲烷(CH4)为主要成分的流体喷逸。CH4是冷泉区化能自养生态系统的重要物质和能量来源, 流体渗漏的时空变化会影响冷泉生物的分布和演替(管红香等, 2017; 王冰等, 2018; 赵静等, 2020)。冷泉流体中的CH4在迁移过程中会逐渐被氧化生成CO2(以溶解无机碳的形式存在), 该过程是海洋碳循环的一个重要环节(Reeburgh, 2007); 极少部分未被氧化的CH4会穿透海气界面进入大气,作为温室气体其全球增温潜势是等量CO2的28 倍,所以CH4的海气交换与全球气候变化存在密切关联(IPCC, 2013)。因此, 研究冷泉流体中的CH4具有重要的科学意义。

F 站位(Site F)位于南海北部陆坡, 呈西北-东南走向, 长度约为30 km, 横向最宽处约为5 km, 水深约1 125 m (王冰等, 2018, 2019; Wanget al, 2021)。该海脊有南北两个脊顶, 其中南侧脊顶发育有目前南海最活跃的冷泉系统(Fenget al, 2015)。现有的研究多从地质和生物的角度开展, 已有的结果表明, 冷泉流体主要来源于海底沉积物500~800 m 深处天然气水合物的分解(Hsuet al, 2018)。分解产生的CH4在沉积物中向上迁移时发生厌氧氧化, 生成形态各异的自生碳酸盐岩(Fenget al, 2015), 部分未被氧化的气体则在沉积物的表面形成多个活动喷口, 主要成分为CH4的气泡自这些喷口逸出形成气泡流(Duet al, 2018; 王冰等,2018)。喷口周围栖息有以潜铠虾和深海贻贝为主的化能自养生物群落, 冷泉流体中的CH4为这些生物群落提供了重要的物质和能量来源(Fenget al, 2015;Caoet al, 2021; Wanget al, 2021)。

冷泉羽流中的CH4一部分以气泡形式存在, 另一部分则溶解于水中。对这两种形式的CH4观测手段完全不同, 对前者的观测通常借助声学和光学手段(Wanget al, 2021), 而对后者的观测通常借助传感器原位测量或者离散采样后使用气相色谱仪测量(表1)。在F 站位冷泉, Di 等(2020)观测到气泡的直径为2.54~4.27 mm, 气态CH4的喷逸通量为4.9 L/h, 可能存在时空变化。Mau 等(2020)测得冷泉羽流中溶解CH4的喷逸通量为3.0~79.9 mmol/(m2·d), 并且指出近底层水体中的溶解CH4含量受海流的影响。Cao 等(2021)测得海底CH4从生物繁茂区中心至外围逐渐降低, 从海底至距底70 cm 高处显著降低。目前, 该冷泉羽流在水平和垂直方向上的扩散范围尚不清晰,其影响因素尚不明确。针对该科学问题, 我们综合使用了温盐深系统(Conductivity, Temperature, Depth,CTD)与遥控无人潜水器(Remote Operated Vehicle,ROV)采样手段, 采集了该冷泉及邻近水体中从近海底(距底2.5 m)至表层(5~10 m)多个层位的水样, 测量了溶解CH4的含量, 明确了冷泉羽流在水平和垂直方向上的扩散范围, 并结合培养实验探讨了其影响因素。本研究结果有助于人们从溶解CH4的角度加强对该冷泉系统的认知。

1 材料与方法

1.1 样品采集和处理

2021 年6 月6~23 日搭乘“科学”轮对我国南海陆坡F 站位冷泉进行调查, 采样站位及该冷泉的海底地形如图1 所示(Duet al, 2018)。冷泉区近海底的水样(距离海底2.5 m)由配备2.5 L Niskin 采水瓶的“发现”号ROV 采集。ROV 通过自身的照明和摄像系统到达采水位置后关闭推进器静置一段时间, 然后采水, 从而避免ROV 本身对冷泉羽流的干扰。冷泉羽流中的气泡在灯光照射下呈现明亮的白色(图2), 在自身浮力作用下缓慢上升。这些白色反光的气泡成为ROV采集冷泉流体的依据。在冷泉区及邻近海域, 表层至近海底(距离海底≥100 m)的水样使用配备10 L Niskin采水瓶的CTD 采水器采集, 采样位置分别为沿喷口区顺底流方向+500 m、+1 500 m、+2 500 m 和+5 000 m处以及逆底流方向的-500 m 和-1 500 m 处(图1b)。底层海流的方向和速率由声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP)测量。

图1 F 站位冷泉的地理位置(a)、沿底层海流方向的CTD 采水位置(b)以及海底地形和水深(c)Fig.1 Regional location (a), CTD sampling sites along bottom current direction (b) and topographic and bathymetric map (c) of the seep at site F.

图2 近海底冷泉羽流中被灯光照亮的甲烷气泡(白色的点)Fig.2 Illuminated methane bubbles (white dots) in the near-bottom water

由于近海底的海水处于低温(~4 °C)和高压(~11.5 MPa)环境下, 采水瓶中的水样在从底层提升至甲板的过程中, 温度不断上升, 压力不断降低, 这一变化极易导致溶解CH4的逸出。为最大限度地降低温压变化导致的测量误差, 我们把一台气相色谱仪搭建在船基实验室内, 并尽量缩短了从采水瓶关闭至样品测量的时间, 间隔约一小时。

各层次海水样品的温度、盐度和深度数据由各采水器配备的传感器探头(Sea-Bird 911, USA)现场测定,气温和气压使用气压表测定, 现场风速由船载风速仪测定。

1.2 样品分析与培养实验

海水中溶解 CH4采用静态顶空法现场测定(Zhanget al, 2020)。在50 mL 玻璃注射器上安装塑料三通阀, 三通阀的一端通过硅胶管连接至采水器的出水口, 首先向玻璃注射器中注入少量水样润洗2~3次, 最后一次润洗需保证注射器内无气泡产生, 然后采集30 mL 水样后关闭三通阀, 立即通过静态顶空法测定海水样品中的溶解态CH4。将玻璃注射器中多余的水样排出后注入5 mL 高纯N2, 使注射器内的水气比为 6:1, 然后将玻璃注射器放置在振荡器上振荡~6 min。待气液两相达到平衡后, 将平衡后的顶空气体注入配置FID 检测器的气相色谱仪(GC-FID, PEAK,USA)中测定。该方法的检测空白为0.007 nmol/L; 对于CH4含量为3.50 nmol/L 的海水样品, 该方法的精确度为±4% (n=10)。本航次只对海水中的溶解CH4进行了测量, 没有测量羽流气泡中的CH4含量。

为了探寻羽流扩散的影响因素, 我们把ROV 在生物繁茂区外围采集的水样在隔绝空气的条件下转移至300 mL 全玻璃注射器, 取平行样, 每支注射器的孔头均用三通阀密封, 在原位温度下(4.0 °C) 避光培养90 h, 在此期间每隔20 h 取样测量溶解CH4浓度。

1.3 甲烷饱和度和海气通量的计算

海水中溶解CH4的饱和度的计算公式如下:

其中, [CH4]为溶解态CH4在海水中的实测浓度, [CH4]eq为与大气平衡时海水中的CH4浓度, 后者根据大气中CH4的含量和亨利常数(Wiesenburget al, 1979)计算得出。因为本航次期间的风向主要是西南风, 所以大气CH4的含量采用位于冷泉区上风向的东沙岛大气本底观测站的测量结果 1.857×10-6(https://gml.noaa.gov/)。

CH4海气通量[μmol/(m2·d)]采用国内外广泛使用的双模模型计算(Lisset al, 1974),

其中, [CH4]和[CH4]eq分别为溶解态CH4在表层海水中的实测浓度和平衡浓度,k为气体交换速率(cm/h),采用以下公式计算得出(Wanninkhof, 2014):

式中,u表示海表10 m 处的风速(m/s), 采用本航次期间的平均风速8.5 m/s。Sc 是Schmidt 数, 采用以下公式计算得出(Wanninkhof, 2014):

式中,t表示海水温度, 单位为°C, 其中A=2 101.2,B=-131.54, C=4.493 1, D=-0.086 76, E=0.000 706 63。

2 结果与讨论

2.1 调查海区的水文状况

调查海域水体从表层至底层, 位温逐渐降低(图3a), 盐度先迅速升高至一个极大值, 然后又降至一个极小值, 随后缓慢增加(图 3b), 位密度逐渐增加(图3c)。T-S图中的四个拐点分别指示四个不同的水团, 从表层至底层依次为高温低盐的南海表层水团(水温29.0~30.0 °C, 盐度33.6~34.00)、高盐的南海次表层水团(水温20 °C, 盐度34.80, 核心深度100 m)、低盐的南海中层水团(水温8~10 °C, 盐度34.40, 核心深度500 m)、南海深层水团(水温2~5 °C, 盐度34.60)(图3d)。

图3 采样区域海水的位温(a)、盐度(b)和位密度(c)的剖面图以及温盐关系图(d)Fig.3 Depth profiles of potential temperature (a), salinity (b), potential density (c), and potential temperature vs salinity data of all stations (d)

2.2 近海底水体中溶解甲烷的分布

ROV 采集了三个不同区域的近海底水样, 分别为栖息在自生碳酸盐岩上并且覆盖喷口的生物繁茂区(主要是白色潜铠虾和深棕色贻贝)、生物繁茂区外围散布的还原性沉积物区(表层呈黯黑色, 颜色明显深于周围沉积物)和珊瑚生长区。测量结果如表1 所示。喷口区近海底水体中的CH4浓度含量最高, 可达11 300 nmol/L; 而在还原性沉积物区和珊瑚区的近海底水体中, CH4浓度分别为242.9~354.8 nmol/L 和85.0~196.7 nmol/L (表1)。在冷泉近海底的温盐条件下, 溶解CH4相对于大气的平衡浓度为~3.20 nmol/L,实测值远高于这一平衡值, 所以近底层海水中的溶解CH4相对于大气是高度过饱和的。

喷口区的CH4浓度略低于Wang 等(2021)的观测结果, 但是远高于Mau 等(2020)和Di 等(2020)的观测结果。造成差异的原因一方面在于测量时间不同, 冷泉流体喷涌强度随时间而改变, 导致近海底水体中的溶解CH4浓度随之改变; 另一方面在于采样层位、采样方式和测量手段不同(表1)。与其他海域相比, 该喷口区的CH4浓度略高于Coil Oil Point 冷泉(Clarket al, 2000)和Hydrate Ridge 冷泉(Suesset al, 1999), 略低于Rock Garden 冷泉(Faureet al, 2010), 远高于海马冷泉(赵静等, 2020)和 Gulf of Mexico 冷泉(Rakowskiet al, 2015)(表1), 说明不同海域的冷泉羽流具有异质性特点, 可归因于由于各冷泉所在的水深不同, 并且各自的海底地质状况存在差异。

在还原性沉积物区和珊瑚生长区, 近海底水体的CH4浓度远低于喷口区, 这两个区域与喷口相距虽然只有几十米, 但是CH4在这段距离内呈现较大的浓度梯度, 这一分布趋势与Wang 等(2021)和Cao等(2021)的观测结果一致。这一浓度梯度可归因于水体稀释作用以及生物繁茂区内的化能自养生物群落对溶解CH4的快速消耗。Childress 等(1986)曾报道了一种底栖于Gulf of Mexico 冷泉区的贻贝, 其腮细胞内的嗜甲烷菌每天摄食CH4的速率可高达(33±5) μmol/g 湿重腮组织。另外, Cao 等(2021)观测到生物繁茂区的溶解CH4浓度在距海底30 cm 高处已经降低了~60%。据此推测, 生物繁茂区内层叠栖息的大量生物对CH4的消耗速率非常高, 但是由于缺少单位面积内生物量的数据, 我们暂时无法对该消耗速率进行估算; 另一方面, 还原性沉积物区和珊瑚生长区内的底栖生物稀少, 可归因于水体中溶解CH4的含量太低, 已不足以支撑底栖生物的大量聚集。

综合本次测量结果与文献数据(表1), 近海底水体中的溶解CH4在小尺度范围内, 无论水平方向还是垂直方向, 均呈现巨大的浓度梯度。

2.3 表层至近海底水体中溶解甲烷的分布

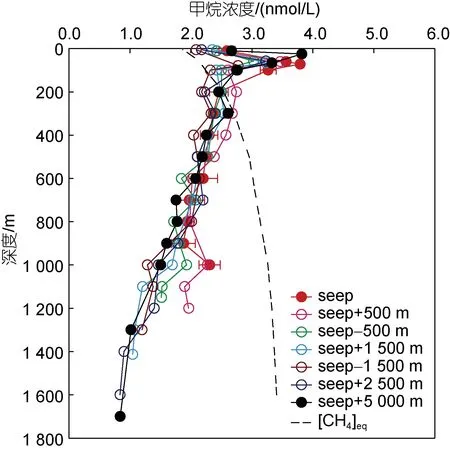

表层至近海底水体中溶解CH4的垂向剖面如图4所示。水体中的CH4浓度在0.97~3.90 nmol/L 的狭窄范围内波动, 该范围比近海底的CH4浓度波动范围低了2~4 个数量级(表1)。

表1 不同冷泉的近海底水体中溶解CH4 的含量Tab.1 Concentration of CH4 in near-bottom water at different seep systems

所有CTD 站位的CH4浓度在表层、次表层和中层水体中的分布没有显著差异。在表层水团中CH4浓度为(1.99±0.03) nmol/L (饱和度128%±11%), 这一浓度相对于大气中的CH4是过饱和的, 因此该区域的海水向大气净排放 CH4, 海气通量为(2.89±1.10)μmol/(m2·d)。表层海水中CH4浓度和海气CH4通量均与Ye 等(2019)报道的南海海盆区的结果相吻合, 说明海底冷泉羽流并未对二者产生直接影响。与此类似的是美国Oregon 州和New Zealand 外海的冷泉, 两者均未影响各自海域的海气CH4通量(Suesset al, 1999;Faureet al, 2010); 与此相反的是美国California 州外海的Coil Oil Point 冷泉, 由于水体较浅(60~80 m),海底释放的CH4大部分穿透水体释放入大气(Clarket al, 2000)。这些情况均符合 McGinnis 等(2006)和Zhang 等(2015)的结论, 即只有浅海底释放的CH4才能显著影响海气CH4通量。

在次表层水团中CH4浓度升高至极大值(≤3.90 nmol/L, 饱和度193%)。这种过饱和的状态一直延伸到200 m 的深度(真光层底部), 在200 m 以深CH4呈现不饱和状态(即[CH4]≤[CH4]eq), CH4浓度随深度的增加不断降低(图4)。Mau 等(2020)在该海域同样观测到CH4在次表层水团中呈现极大值的现象,并将其归因于现场生物过程。

图4 沿底层海流方向上各站位溶解CH4 的垂向剖面Fig.4 Profiles of [CH4] within water column at each stations along bottom current direction

在深层水团接近1 000 m 处, 不同站位的CH4浓度出现明显差异。在距离喷口区上下游1 500 m 及更远的位置CH4浓度随深度的增加持续降低, 在距离喷口区上下游各500 m 的位置CH4浓度略有升高, 在喷口区上方有明显升高。由于在1 000 m 深度只有一个南海深层水团, 没有其他水团输运CH4至此(参见2.1 小节), 并且冷泉流体因包含气泡, 其密度低于周围海水, 所以冷泉流体在水平移动的同时会逐渐上升, 同时气泡会逐渐缩小(McGinniset al, 2006), 待气泡完全溶解后, 冷泉羽流的上升动力消失, 倾向于沿着海水等密度面移动。因此, 喷口区、喷口区下游500 m 和喷口区上游500 m 三个站位1 000 m 深处CH4浓度的升高只能是近海底的冷泉羽流扩散导致的。据此推测, 冷泉羽流上升的高度不超过125 m (喷口区深度 1 125 m 减去 1 000 m), 该上升高度与McGinnis 等(2006)的模型结论相吻合; 水平扩散的半径不超过1 500 m。

2.4 甲烷羽流扩散范围的影响因素

在连续90 h 的密闭培养期间, 注射器内水样中的CH4浓度未有显著变化, 说明在此期间, 微生物摄食并没有造成溶解甲烷含量的显著降低。

根据近海底水流速率(0.03 m/s, Mauet al, 2020)计算出冷泉羽流水平扩散1 500 m 用时 13.9 h。假设在该时间段内冷泉喷逸通量保持恒定, 那么导致冷泉羽流中CH4浓度逐渐降低的主要因素不是水体中微生物对CH4的摄食, 唯一的合理解释是海水湍流混合导致的稀释效应。

3 结论

在本次调查期间, F 站位冷泉仍处于活跃状态,喷口羽流中包含气泡状 CH4和溶解态 CH4, 溶解CH4的空间分布是极度不均匀的。喷口区溶解CH4的含量为 6 590~11 300 nmol/L, 在喷口周围的小尺度空间范围内迅速降低, 呈现显著的浓度梯度, 这可能是由于繁茂的底栖生物对CH4的摄食导致。在生物繁茂区的外围, CH4浓度迅速降至 85.0~354.8 nmol/L, 并沿底层海流扩散至1 500 m 远处降至背景水平。在垂直方向上, 羽流信号消失时上升的高度为125 m。冷泉羽流离开喷口区之后, 在水平和垂直方向的扩散范围并非由水体中的微生物摄食CH4所致, 而是受控于湍流混合导致的稀释效应。任何单一的采样测量手段都无法完整勾勒冷泉区溶解CH4的空间分布特征, 必须综合运用ROV 和CTD 等多种采样手段以及气相色谱仪和原位传感器等多种测量方式才能实现。

致谢 感谢2021 年南海冷泉航次首席科学家、全体科考队员、“科学”号工程技术部人员和船员在采样过程中提供的帮助。感谢三位匿名审稿人提出的宝贵意见。