何德兰的摄影与晚清中国儿童及家庭研究*

2022-05-30崔若男

崔若男

1837年照相术被发明后,旋即随着西方人探索东方的脚步进入中国。仅从1842年《南京条约》签订到1879年,有至少131名西方摄影师来华并以摄影记录中国,留下大量旧中国影像。作为摄影爱好者之一,1888年来到中国的美国美以美会传教士艾萨克·泰勒·何德兰(Isaac Taylor Headland,1859-1942,又译为赫德兰、赫兰德、黑德兰等)在华近二十年间也留下不少有关中国的影像。其中最重要的,是大量有关中国儿童与中国家庭的摄影,尤其以作为插图出现在何德兰的儿歌集《孺子歌图》(,1900)中的影像。《孺子歌图》所收录的儿歌与何德兰的摄影作品相得益彰,已不仅仅是何德兰审美追求的体现,也是理解传教士眼中晚清儿童及家庭形象的重要窗口。

一、何德兰及其摄影简介

来华西方人十分衷情于以影像的形式记录中国的同时,与之相关的各种谣言也随之兴起。约从十九世纪六十年代开始,民间流传摄影术会吸取人的元气,缩短人的寿命的传言。更为广泛的传言是外国人专门杀中国小孩,并挖掉他们的眼球用来拍摄照片。正是基于这些原因,著名来华摄影家约翰·汤姆逊(John Thomson,1837-1921)也直言,“由于关乎性命,我发现儿童的肖像照片很难获得。”何德兰在《中国家庭生活》()中介绍中国人的迷信(Superstitions)时也提到,数以百万的中国人依然相信外国人挖人的眼球来拍照的谣言。正是由于儿童影像很难获得,因此何德兰有关中国家庭的摄影,尤其是中国儿童的摄影,更加显得弥足珍贵。

何德兰于1859年8月16日出生在美国宾夕法尼亚州。1878年,19岁的他加入美以美会,次年被准许传教。1888年,他在蒙特联合学院(Mount Union College)获得艺术学学士学位。1890年10月,他被美以美会派往中国开展传教工作。

何德兰到达中国的第一站是北京。在这里,何德兰任教于由美以美会创办的“京都汇文书院”(Peking University),为学生们开设过精神伦理学与释经神学(Mental and Moral Science and Exegetical Theology)、精神伦理哲学(Mental and Moral Philosophy)、释经神学( Exegetical Theology)等课程,还担任过书院下属的博物馆登记员、馆员和馆长。在京期间,何德兰的妻子是许多贵族的家庭医生。得益于妻子的职业,何德兰有机会接触许多中国达官显贵,甚至包括光绪皇帝和慈禧太后。直到1907年,何德兰才举家回到美国,结束了近20年的中国生活。在华期间,何德兰发表了大量与基督教教务、摄影绘画、中国文化历史相关的著述,其中包括北京儿歌集《孺子歌图》与大量的摄影作品。

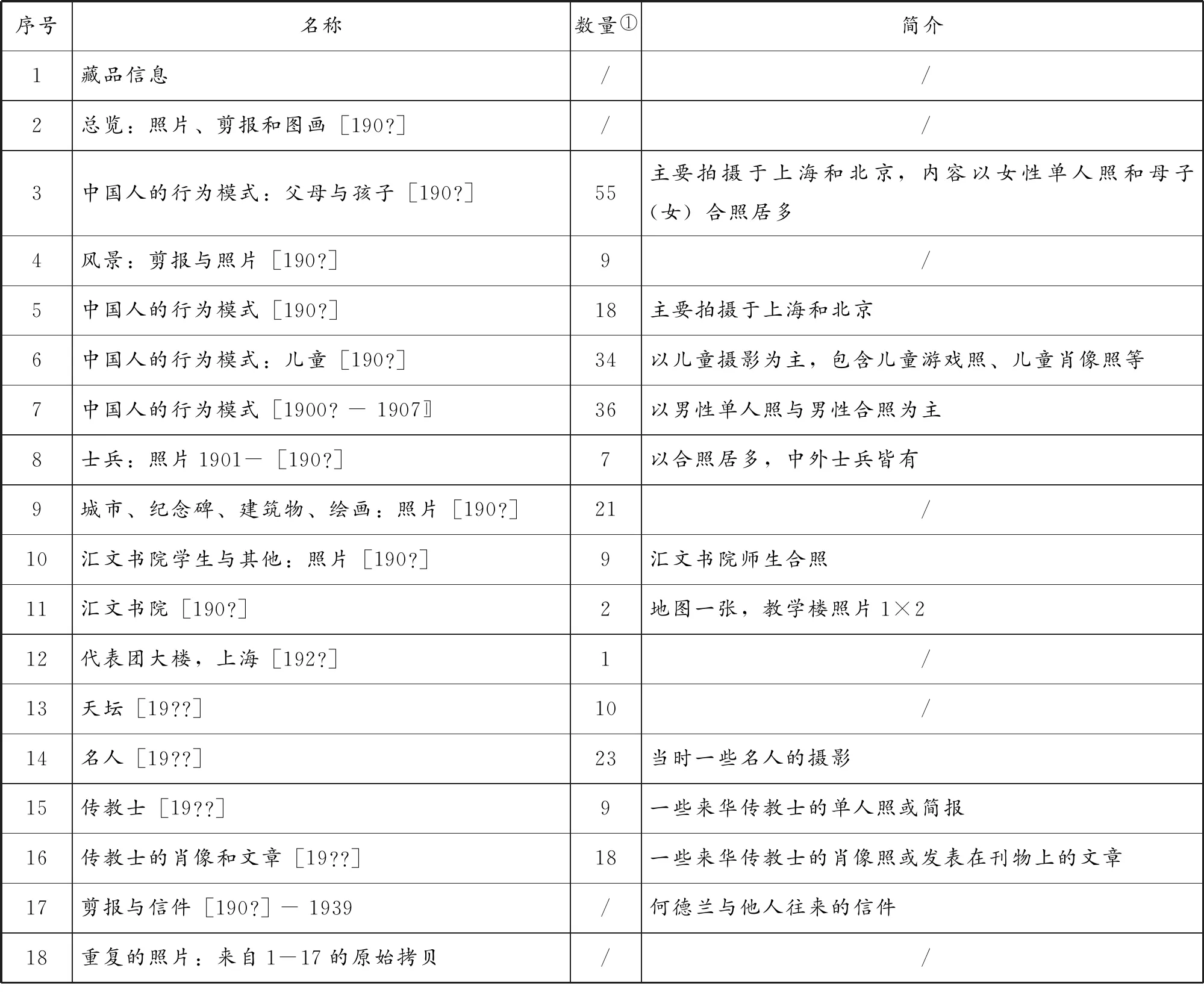

在美国哥伦比亚大学协和神学院伯克图书馆(Burke Library)保存有何德兰的摄影作品及书信,档案名为“艾萨克·泰勒·何德兰的资料集:书信、项目笔记、剪报和杂项”(:,,,),档案号为:“MRL6:Isaac Taylor Headland Papers, [1900?] - 1939”。根据伯克图书馆所附的简介来看,这些照片主要是何德兰在中国时期在摄影棚内拍摄的人物肖像和一些街景,大多数照片没有拍摄时间,也缺少可识别的具体信息。笔者于2019年3月访问伯克图书馆,翻阅了其馆藏的何德兰资料,并对照片、剪报、图画等进行了统计与简要说明(见表1)。

表1 哥伦比亚大学协和神学院伯克图书馆藏何德兰资料统计与说明

在伯克图书馆馆藏中,与中国家庭有关的摄影(夫妻合照、家庭成员照、儿童照等)约占到57%,主要见于“中国人的行为模式”中。其中大部分收录在何德兰已出版的《孺子歌图》《中国的男孩和女孩》(, 1901)、《中国家庭生活》中,剩余则未见出版。目前伯克图书馆只对这些资料作了简单的识别,并未有深入研究。以下笔者将以《孺子歌图》中的摄影作品为例,重点分析其中与中国儿童和家庭有关的内容。

二、图像与儿歌:“和睦”的家庭与“淘气”的儿童

借儿歌了解中国儿童与家庭,是很多辑译中国儿歌的西方人的共识。与何德兰同一时期辑录北京儿歌的意大利来华外交官韦大列(Guido Amedeo Vitale,1872-1918)在《北京的歌谣》()中曾言,通过儿歌可以“清晰地洞见中国人日常生活的场景和细节”。阿尔弗雷德·梅(Alfred J.May)在《中国童谣》()中也声称“一般来说,在所有国家童谣都是押韵的;即使它们有任何意义,也是非常隐蔽的;然而,人们可以向他们学习在那个特定国家的儿童生活,以及逗弄孩子的方式”,同时,借此还能“得到一些关于中国儿童生活的洞见”。

同样,何德兰也毫不讳言他辑译儿歌是为了让西方读者进一步了解中国儿童和家庭,“希望它们将呈现中国家庭生活的一个新阶段,并引导西方儿童对东方儿童产生一定程度的同情和喜爱”。在这种观念的支配下,借助一系列的中国儿童与家庭影像,何德兰在《孺子歌图》中塑造出“和睦”的中国家庭形象和“淘气”的中国儿童形象。

《孺子歌图》全书收有插图126幅,其中由何德兰拍摄的照片有123幅,剩余3幅是有关动物的绘图。照片均以内页插图的形式出现在正文中,除了少数风景摄影外,大多都是与儿歌主题紧密相关的人物摄影。从场景上来说有室内也有室外;从性别上来说,几乎涵盖各个年龄段的中国男性和女性。

如何德兰所言,《孺子歌图》中的照片大部分都来自“摆拍”。何德兰曾批评过中国的摄影师:

中国摄影师完全不懂得拍照要“摆姿势”、人要看起来“愉悦”或“稍稍微笑”。他对反差一无所知,给面部底片修版就像是糕点师在为甜面包刷糖一样——或者说,他笔下的人物都有一张“布丁脸”……他们的风景照完全比不上人像照。对一般人来说,照片看起来还过得去,但如果仔细看,就会发现,它们缺少了那种音乐家说的“精美的动人心弦的”细节。在照片里,看不到树叶、树皮细部,看不到动物的毛发、路面的坑洼、建筑物的砖瓦。

《孺子歌图》中的摄影“摆拍”痕迹非常明显。无论是场景的选择(室内或室外),还是人物的选择(性别、年龄、姿势、着装等),大到构图,小到道具,都是何德兰精心“设计”的结果:“我在中国十八个省份中的两个省收集了六百首这样的歌谣,其中一百五十首被翻译成英文,(我)把孩子们带到摄影师面前,教他们摆姿势,给他们拍照,然后把它们印在《孺子歌图》这本书里,这本书的受欢迎程度完美地诠释了中国儿歌有多吸引人。”

如果比较《孺子歌图》中收录的摄影作品和何德兰的其它摄影作品,也能看出这种明显的差异。何德兰的其它摄影作品几乎都是单纯的人像摄影,很少有像书中的插图这样内容丰富且充满故事性。在伯克图书馆的何德兰资料中,一些照片的背后写着中国儿歌的英文翻译,而这些照片最后都被收入《孺子歌图》中成为插图,应是特意为了儿歌而拍摄的照片。(见彩图1和彩图2)

由于这些摄影主要围绕儿歌的内容展开,因此,在对其进行分类研究之前,有必要先对《孺子歌图》中的儿歌进行分类。在《孺子歌图》的序言中,何德兰按内容将书中的儿歌分为九类:昆虫;动物;鸟;人;小孩;食品;身体的部分;行动(如拍、敲之类);职业、买卖和工作。何德兰的这种分类法,很接近欧洲“鹅妈妈”童谣的分类形式。作为业余汉学家,这样的划分无可厚非,但充其量只能算是一种初步尝试,并不能作为学术研究的起点。后来的学者把《孺子歌图》中的儿歌分为游戏谣、知识谣、生活谣、滑稽谣四类;也有从主题内容的角度,把《孺子歌图》中收录的儿歌分为反映儿童生活情趣的、儿童之间相互调侃的、哭诉童养媳的、绕口令类的、关于农谚的以及游戏类的六大类。参考这些分类,结合《孺子歌图》中涉及最多的人物摄影,笔者拟参照中国儿歌研究先驱周作人的分类,将书中的儿歌以人为主体分为“母歌”与“儿戏”两大类。

“母歌”指母亲与儿童戏耍时的歌,主要包括“抚儿使睡之歌”“弄儿之歌”及“体物之歌”。“儿戏”则指儿童自己玩耍时唱的歌谣,大致可分为游戏歌、谜语歌及叙事歌三小类。对应到《孺子歌图》的摄影上,“母歌”经常搭配的是表现中国家庭亲子关系的照片;而“儿戏”所附的照片大多都突出儿童的生活。但这种分类法并不绝对,在“母歌”的插图中也有少部分以儿童作为主角;在“儿戏”的插图中由于其内容丰富多样,也有一些是用成人的影像来表现儿歌的内容。

具体而言,第一类“母歌”所附的插图以表现中国家庭亲子关系的照片为主,多是母亲或女性长辈与儿童的合照,或是父亲或男性长辈与儿童的合照。有趣的是,尽管更多时候“母歌”被认为是主要由家中女性长辈唱给孩子听的,这也是其之所以称为“母歌”的原因。但在《孺子歌图》中,父亲或家中男性长辈出现的画面并不少。除了一些歌谣中出现特定的“爷爷”“父亲”类的男性形象外,在一些没有明确的性别指向的儿歌中,何德兰依然选择男性长辈和儿童作为画面的主角。(见彩图3至彩图8):

当时的中国社会存在溺婴,尤其是溺死女婴的现象。来华的西方人又常常关注这一事件,这给西方社会造成一种错觉:中国人不爱孩子,或对儿童缺少关爱。何德兰试图用儿歌说明中国人对孩子的喜爱,进而反驳那些认为中国人不爱孩子的观点。何德兰认为,东西方的儿歌均来源于“鹅妈妈”们在照料孩子时产生的情感:“我敢说,世界上没有一种语言比中国童谣中的一些儿歌表现出更强烈、更温柔的情感。”为了表现出中国家庭的亲密关系,在《孺子歌图》的插图中不仅有女性长辈、男性长辈分别与儿童的合照,何德兰还特意收入一些全家照(见彩图9至彩图11)。尽管这些照片都存在“摆拍”的情况,但这些摆拍的照片却恰好表达了何德兰的心声,彰显出其刻意建构的和美的中国“家庭”形象。

第二类“儿戏”则主要是以中国儿童为主角的摄影,这类照片约占有一半以上的数量,均基于儿歌的内容展开。这类儿童摄影可概括分为表现儿童日常生活的照片、儿童模仿成人职业或生活的照片、儿童游戏的照片等。表现儿童日常生活的照片大多数以儿童作为主角,也有一部分配合儿歌的内容出现了其他成年人角色。儿童模仿成人的照片也主要以儿童为主角(见彩图12)。同时,在《孺子歌图》中表现儿童游戏(不包括成年人与儿童玩耍的游戏)的摄影有近20幅,这些照片以群像居多(见彩图13)。据何德兰所言,到1900年为止,他至少记录了90多种不同的儿童游戏和运动的名称,拍摄了超过20幅摄影。为此,他还特地撰文描写中国儿童游戏,并将记录的儿童游戏共分为十五类。

以往对儿童的研究,无论中西,都把儿童当作“小大人”,“往昔的欧人对孩子的误解,是以为成人的预备;中国人的误解,是以为缩小的成人。”而何德兰通过其对中国儿歌和儿童游戏的研究,发现了中国儿童不同于西方儿童的独特性格特点——“淘气”:

它差不多意味着顽皮的;意味着惹人厌的——一个“小鞑子”——但它准确的意思是淘气,在这方面,几乎每个中国孩子都是一个小暴君。父亲、母亲、叔叔、姑姑和祖父母都得按他的吩咐做。如果他们中的任何一人不服指挥,小宝贝就会躺在满是尘土的地上,踢打叫唤,直到不听他话的父母或保姆认错屈服。当他站起来满意地继续玩耍时,他们才能去忙自己的事情。这就是淘气的孩子。

三、传教士与中国儿童及家庭研究

何德兰对中国儿童及家庭的研究渗透在其所拍摄的儿童摄影上,也渗透在其所收集的中国儿歌和儿童游戏上。鉴于特殊的历史背景和何德兰的特殊身份,他的儿歌研究和摄影作品已远远超越了文学和图像学的范畴,而具有了特殊的时代意义。何德兰作为来华传教士,西方文化和基督教对其影响不可谓不深。因此,进一步解读何德兰的中国儿童观和家庭观,还应结合其个人身份和时代背景进行挖掘。

(一)跨文化比较的视野和心理学研究方法

到十八世纪,随着现代意义上“童年”概念的出现,儿童开始被视作独立的个体。随着“儿童”被发现,十九世纪中后期,一些新兴学科如人类学、民俗学等,也开始关注到儿歌、儿童游戏等儿童民俗。美国早期民俗学家纽厄尔(W.W.Newell,1839 - 1907)、英国民俗学家高谟夫人(Alice Gomme,1852-1938)都曾收集本国的儿童游戏。高谟夫人在读到何德兰的《孺子歌图》后还曾撰写书评,介绍其中的中国儿童游戏。同时,其它学科如心理学、教育学等,也以新方法、新视角开始对儿童的研究。

在这样的综合背景下,何德兰受到多方面的影响,其中最主要的是被其称为“新心理学”的研究方法及理论。何德兰认为,心理学在当下已不再是“摇椅上的哲学”(arm-chair philosophy),而发展为一门“实验科学”(experimental science)。这种实验科学强调使用测试、定性实验及定量实验三种方法。何德兰推崇的是法国心理学家伯纳德·佩雷斯(Bernard Perez,1836-1903)对儿童心理的研究。佩雷斯在其著作中研究了儿童的感觉、运动、本能及情感等,倡导把生理学和心理学知识与教育相结合,并认为要了解与人的本质和命运相关的一些重要问题,就必须回到对婴儿的观察。何德兰也声称,希望通过新心理学的实验方法开启学生的心智与思想。

另外一位对何德兰产生直接影响,也是促成其收集中国儿童游戏歌的人是美国学者路德·古力克博士(Luther Gulick,1865-1918)。受古力克博士之托,何德兰帮忙调查中国儿童的游戏生活,以完成古力克的论文《游戏的哲学》()的写作:“为了能够尽可能地发现东方与西方儿童游戏之间存在的关系,他希望获得尽可能多的有关东方儿童游戏生活的可靠信息。借助此,他想了解游戏对儿童的身体、心智及性格,进而对人类整体的影响。我们很幸运地联系到一大批汇文学院附属小学和预备学校的学生以及女子高中的150名女生来配合我们。”何德兰所采取的具体做法是放学后在操场等着孩子们,向孩子们解释他的目的后,让孩子们做游戏给他看。何德兰全程都会用笔记本记录下有关儿童游戏的名称、游戏内容、游戏歌等。

如佩雷斯和古力克的研究旨在借儿童了解人类一样,何德兰在采集中国儿歌、中国儿童游戏的过程中,也表现出同样的倾向。他兼取二人之长,以跨文化比较的视野和心理学的实验方法,借由对儿歌、儿童游戏的研究,进一步“发现”了中国“儿童”及中国“家庭”,并由此希望能认识“中国”,实现改造中国“国民性”的目的。

如古力克博士所言:“中国人的性格不是生物上遗传的,如我们所知是交叉适应的结果。中国人的性格是以中国儿童的玩耍和游戏为主的种族传统的传承,其中内含着中国传统的精华。它通过一个古语、一个百年故事所彰显的看待世界的方式,或一个仪式问候中的肌肉动作而传递给孩子。如果我们中的任何一个人没有在东方的环境里跟东方儿童玩过东方的游戏,我怀疑我们如何能了解东方人的情感。”何德兰如此不遗余力地研究儿童的心理与道德,实则也是希望能借改变儿童来改变中国。

何德兰在其《中国人的精神状况》()中曾虚构一个小怪物形象,名为I-de-a,也被叫做“瞳仁”,它是人的神经的一部分。文中通过何德兰与I-de-a的对话,首先从生物学的角度分析了人的大脑及神经的构成,以及它们如何控制人的感觉,帮助人进行一系列的身体行为。

何德兰认为,影响中国人大脑发育的关键因素即为“习惯”。这是在中国人的大脑里存在的“一条用旧了的路,一条穿过这些神经丛的路”,这使得他们“永远不需要停下来寻找新的方向,也不必将感觉神经转换为运动神经”。“习惯”直接导致中国人因循守旧,缺少创造力。他们拒不接受外国的发明创造,固守老祖先几千年前留下的传统,敝帚自珍。更重要的是,这样的神经和大脑还在代代遗传,“孩子们不仅继承了父母的体质和性情,而且从他们使用眼睛和耳朵的那一刻起,他们就开始吸收父母的思想,变得更加固守父母的倾向”。这种“习惯”甚至突破家族之间的遗传,进入中国人的国民生活和性格中。

因此,何德兰认为要想解决这些问题,中国人就必须与外界有大量交往,并且接受不同的教育。而这种改变在成年人之中很难实现,必须在青年人中早早开展,才有可能把西方国家的理性和想象力引入中国。

(二)儿童研究背后的西方中心主义和基督教普遍价值

在十九世纪来华的美国新教传教士中存在一种对中国的“集体想象”:“综观美国传教士所勾画的中国全景图,‘他者’形象中的正向价值可以说微乎其微。他们最经常使用的是‘异教’‘古老’‘停滞’‘专制’‘保守’‘贫穷’‘宗教冷漠’ ‘偶像崇拜’‘麻木虚伪’等等凸显其基督教普遍主义、西方中心主义以及种族优越感的词汇和话语模式。”身为传教士的何德兰,通过其《孺子歌图》,似乎描绘了另一种中国景象。中国人不再是“呆滞”“麻木”“落后”,反而充满了丰富的感情与蓬勃的生机。然而事实上,如果结合何德兰的西方人身份与传教士身份,对其系列著述进行深挖的话,不难发现当时来华西人论述中国时的“西方中心主义”和基督教的“普世一元论”在何德兰身上也不可避免。

西方中心主义主要指一些西方人在比较东方和西方时,以西方文明为参照,以西方话语体系考察中国,进而突出西方的优越性与东方的落后性。像很多传教士一样,何德兰也体现出对中国的矛盾感情。一方面,传教士们肯定了中国文化中一些好的方面,但同时也表现出对中国种种现状,乃至对中国人的不满。从何德兰的《摄影在中国》()一文尤其表现出这种西方中心主义影响下对中国人的批评:

日本人与中国人的很大区别在于艺术品位……中国人力求简朴、实用。他们的妻子简朴、实际,他们的孩子也简朴、实际。他们住在简朴的屋子里,穿着简朴的衣着,少有美丽可言。中国房舍对欧洲和美国的建筑而言毫无启发。而日本建筑却不是这样。没有任何东西能让中国像荷兰一样在世界上变得流行起来。中国人画画——他们画画、写书大概已有2000余年,但从未有人听说过他们笔下有什么好作品。他们有石头人像,有动物雕像,但谁能说出一位伟大的中国雕塑家的名字呢?他们的床是一块板子,或砖头砌成:他们的桌子是方的,仅有四个桌腿和桌脚而已;他们的椅子坐起来无比难受(我现在写作时就坐在这样的椅子上),完全无美感和舒适性可言。这就是所有中国家具的风格。

……

他们的风景照完全比不上人像照。对一般人来说,照片看起来还过得去,但如果仔细看。就会发现,它们缺少了那种音乐家说的‘精美的动人心弦的’细节。在照片里,看不到树叶、树皮细部,看不到动物的毛发、路面的坑洼、建筑物的砖瓦。同很多西方业余摄影师拍摄的照片一样,粗糙、不讲究——很多事情在中国都是这样,“不差什么”“差不多”“说得过去”,恐怕中国的摄影和其他事情一样,能达到的只是“差不多”的水平。

……

谁能把握住时代,就会把握住市场。报纸上关于中国的情况在过去五年里都未有太大变化。任何一家小企业,如果能准备最新的产品,那么在中国获得的利润会远远超过欧洲和美国,因为很多领域的发展都证明,即使中国人能很快迎头赶上,也很难与日益进步的西方保持同步。

这些批评中国人的审美、科学精神以及国民性格的文字在整篇中大约占到40的篇幅。同时,这种批评也延续到何德兰对中国儿童游戏和玩具的研究上。

何德兰指出,“中国的游戏或者玩乐——就像他们的语言、哲学、科学(所有分支)、建筑、乐器、工具、政府、所有的中国人一样——从来没有超越过所谓的自然阶段”。而中国的很多儿童玩具,大都存在一两千年之久,却因为中国人缺少发明能力而毫无改进。中国的玩具虽然有趣,但大部分都不像西方的那样复杂,往往缺少科学与创造。在何德兰看来,中国玩具就像中国本身一样停滞不前。在何德兰的《中国家庭生活》和《中国的男孩和女孩》中,他请好友杨竹溪画了一系列有关中国儿童游戏的绘画作为书中的插图。这些古代儿童的游戏绘画与何德兰所拍摄的当下儿童游戏的摄影混杂在一起,传统与现代并置,“呈现的时间出现一种错置,也使得‘游戏中的中国儿童’失去了当下性,而传统与现代儿童的区别也变得模糊和不稳定。”古今融汇,本质上是在消弭东方历史、东方文化的时间性。这种永恒的、“无时间性”的中国历史观一度在传教士中体现地非常明显。美国著名传教士明恩溥(A.H.Smith,1845-1932)也声言中国的历史就是一个一直在循环的“车轮年表”,中国人察觉不到其中的缺陷,其历史知识也缺乏洞察力。

西方中心主义和基督教普遍价值看似一个指向世俗,一个指向宗教,但其实质都是在东西方的比较中产生的。西方中心主义是企图把东方文化纳入西方话语中,而基督教的普遍价值则旨在将异文化纳入基督教语境中。

十九世纪中后期,基督教在华的传教工作经历了一个重要转折,即开始将儿童视为主要传教对象。在文学上以十九世纪五六十年代为分界线,此后的传教士汉文小说“主要面向儿童,淡化、抛弃中国传统小说的体例,对宗教的态度也逐渐走向世俗主义,内容由宗教题材转向更为世俗的文学读物”。何德兰本人也在教会中从事过很多与儿童有关的工作。北京东方学会(Peking Oriental Society)就曾要求何德兰写一篇有关中国儿歌的论文,并向会员们汇报。何德兰还于1896年被中国教育协会执行委员会(Executive Committee of the Educational Association of China)邀请发表论文,后又于1902年被选举为中国教育协会第四次三年会议(Forth Triennial Meetings of the Educational Association of China)幼儿园委员会(Committee on Kindergarten)成员。1907年,他还在“传教士在华百年大会”(The China Centenary Missionary Conference)中任“基督教文学”组组委会成员。

何德兰在《孺子歌图》中说到:“我们编辑这本书希望表现出中国家庭的别一面,并使西方的儿童对东方的儿童也有些同情和好意。”有学者认为五四时期像何德兰这样“以了解异域文化、同情理解异族的角度立论的还不多”,何德兰这样的比较研究有“开阔的文化交流视野”。不能否认在一定程度上,何德兰的研究有助于增长西方读者对中国儿童的好感,但如上文所分析的那样,《孺子歌图》中所呈现的文本和图像都具有建构的色彩,与何德兰的传教需求密不可分。

结 语

通过对《孺子歌图》中所收的中国儿童摄影及何德兰在其他著述中对中国儿童及家庭的研究,可以窥见在十九世纪末二十世纪初,来华传教士在论及中国儿童及家庭形象时所采取的立场与价值倾向。就何德兰而言,这些摄影一方面彰显出浓郁的“异域色彩”,满足了西方读者的猎奇心理;另一方面,也体现出何德兰有意塑造出的积极正面的中国儿童与家庭形象——“淘气”的中国儿童与“和睦”的中国家庭,这是何德兰区别于其他传教士或汉学家之处。

但作为西方传教士,何德兰本身的教育背景、文化背景和宗教背景又使其研究不可避免地落入当时普遍的话语形式——西方中心主义和基督教普遍价值之中。这也是以何德兰为代表的来华西方人对中国态度的矛盾所在,一方面他们毫不吝啬地表现出对中国文化的赞扬,但另一方面,他们又对中国文化中“落后”的部分予以大力抨击。不管是赞扬还是抨击,背后的逻辑都是站在西方文明的基础上,借“科学”的话语形式批评中国的“国民性”,进而实现其传教或宣扬西方文明的目的。但不可否认的是,尽管带有文化殖民主义色彩,何德兰及其同时代的传教士们这一时期留下的有关中国儿童及家庭的记录,于中国民俗学而言是极其珍贵的一手资料,也是中西文明交流史的重要见证。