对本轮美国通胀特征及原因的再认识

2022-05-30陆晓明

摘要:美国通胀水平在疫情发生后大幅上升。本文深入分析了美国总供给和总需求情况,以及货币政策和财政政策在本轮通胀中的作用,探讨了美联储对通胀判断失误的原因及其对货币政策的影响,并对未来通胀的影响因素、货币政策走势及美债收益率变化进行了分析预测。

关键词:通胀 货币政策 财政政策货币化 总供给 总需求

通胀起源:总需求增长领先于总供给

(一)总供给和总需求增长均走高,但总需求领先

美国通胀自疫情暴发以来持续大幅上升。2021年3月,消费者物价指数(CPI)同比增速超过2%,至2022年3月,已经上升到8.5%,達近40年高点。通胀上升及其预期,以及美联储大幅紧缩货币政策的态势越来越明显,导致美国国债收益率自3月以来持续上升,国债市场和股市均出现较大波动。

从历史上看,广泛持续的通胀通常起因于有效总需求增长持续超过总供给。由于供求之间是相对关系,所以在探讨通胀原因和制定对策时,需要进一步确定供求失衡的主要驱动因素——是源于供给相对不足还是需求相对过高。供给面因素的影响更具有结构性,供给瓶颈会使某些价格更昂贵,在收入一定的条件下这意味着对其他方面的需求减少,价格相应下降,其结果是相对价格而非一般价格水平在变化,并且供给冲击通常不会持续。而总需求膨胀型通胀则更具有广泛性和持续性。

疫情暴发以来,美国通胀快速上升的直接原因是供不应求,表现为商品供给不足。数据显示,在疫情后的复苏期间,商品总供给在迅速复苏,但总需求增长速度遥遥领先于总供给并高于历史水平,使得供给仍相对滞后。以下数据均表明这次通胀具有需求驱动的特征。

1.采购经理人指数(PMI)分析

笔者以PMI中的生产指数代表供给,以新订单指数代表需求,以订单积压、供应商交付延迟和客户库存指数代表供求失衡情况,进行分析(见图1)。

通过对数据进行横向及纵向比较,可发现在疫情暴发前的2019年1月至2020年2月(以下简称“疫情前”),生产指数与新订单指数的月度均值都为51;在疫情暴发后的2020年5月至2021年12月(以下简称“疫情后”),生产指数月度均值上升到60,新订单指数上升到62,从供需平衡转变为供不应求。从疫情前到疫情后,供应商交付延迟指数月度均值从53上升到68,订单积压指数月度均值从49上升到60,客户库存指数月度均值则从44下降到34,均显示供需失衡情况大幅上升。

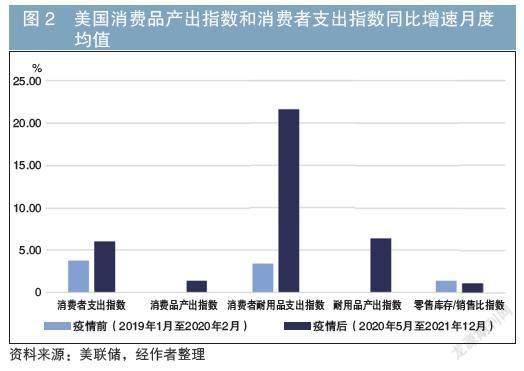

2.消费品产出指数与消费者支出指数对比分析

在疫情后,工业产出指数中消费品产出指数月度同比增速平均值为1.47%,高于疫情前的-0.78%,但远低于消费者支出指数同比增速平均值的6%(见图2)。其中,耐用品产出指数高达6.4%,远高于疫情前的-1.15%,但仍远低于同期耐用品支出指数的21.6%。以零售库存

量/销售量反映供求失衡情况,其月度均值从疫情前的1.46下降到疫情后的1.16,并且达到历史最低点。

综上可知,疫情后美国的消费需求增长速度大幅领先于供给增长速度,本轮通胀主要源于需求膨胀。

(二)供给面因素放大了供求失衡程度

2020年美国因疫情供给受阻,而需求相对稳定。但在这种情况下,美国采取空前的需求刺激政策,之后全球供应链大面积受阻和重组引发更广泛的供应短缺。随后,美国制造业和供应链虽然迅速复苏,但许多和疫情相关的非周期因素仍然阻碍了增长,加剧了供求失衡,并且向其他领域延展,使状态更趋复杂化,难以应对。

一是供给面所遭受的冲击几乎覆盖从原材料到零售整个流通环节。美国企业已普遍融入全球供应链,并采用即时库存管理(just in time),在正常环境下可良好运转,而疫情引发的供应链梗阻直接冲击了这一运作模式,导致库存短缺。全球供应链的复杂性又使库存短缺更难修复,放大了供需失衡程度。许多企业在复苏期间又转而采取预防性囤积库存来应对供应链瓶颈——美国的商业库存在2021年7—10月同比增速都在7%以上,达2011年以来最高水平。

二是大面积持续供应链瓶颈导致部分商品特别是权重及影响较大的商品价格大幅上升。疫情前,美国的消费模式以服务消费为主。疫情使服务业务受限,消费者更多转向商品需求。消费模式突然转变使商品供不应求。不仅如此,在线平台发展迅速刺激了需求增长;供给侧基本上仍采取传统的生产和流通模式,进一步放大了供不应求的程度,并导致商品价格增长大幅领先服务价格。此外,能源价格在CPI中的权重为4.25%,但其上升对CPI的贡献度通常达到2/3。疫情后能源价格大幅上升,成为影响CPI的主要因素。租金价格在CPI中的权重达32%。疫情刺激了对住房的需求,导致2021年6月以来租金持续上升并成为CPI上升的主要推动因素。

三是生产商和供应商成本上升促使成本向消费者转嫁。美联储2021年12月发布的褐皮书指出,越来越多的企业可以几乎无阻力地将成本转嫁给客户。美国全国独立企业联合会同期考察发现,在小企业中计划在未来3个月内提高价格的占比超过50%,为最高纪录。与此同时,消费者对许多耐用品的需求刚性上升。例如,以往汽车价格上升往往会遏制消费者购买意愿,而本次汽车销售量和价格一起上升,其原因是供给短缺遇到了消费者的强劲有效需求。而企业具有较高的转移成本的能力,也更愿意为劳动力、原材料和中间产品支付更高的价格,从而推动工业生产者出厂价格指数(PPI)上升。

四是工资和价格水平螺旋上升趋势显现。疫情后就业迅速复苏,但尚未达到疫情前水平。强劲的消费需求使企业雇员需求上升,私有部门职位空缺数从2020年5月的480万个上升到2021年底的960万个,达历史最高水平。由此形成另一个反常现象:就业仍未恢复,但平均周薪较疫情前上升了11%。这在很大程度上是劳动供给和需求结构性错配所致。在消费支出、价格、工薪的关系中,强劲的消费支出拉动价格上升,价格推升工薪上升。由于工薪增长更具有普遍性和持续性,也更容易使通胀持续。

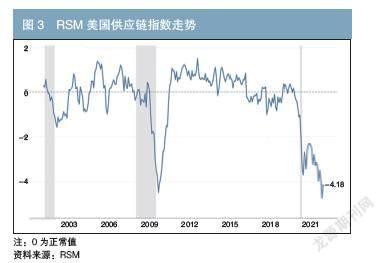

五是全球供应链之间连接日益广泛,关键部门的局部短缺迅速向其他部门扩散传导。研究发现,美国CPI中全球共享成分在1990—1994 年约为27%,在2015—2017年增加到57%,大宗商品价格和供应链对通胀的影响在上升(Kristin,2021)。供应链瓶颈叠加各国重组供应链,使得供给短缺困境更难解决,导致咨询公司RSM的美国供应链指数降到了历史低点(见图3)。

六是大面积供求失衡持续时间较长,形成持续通胀压力。本轮全球供应链瓶颈持续时间以及通胀的幅度和延续时间比预期要长,使得通胀预期特别是消费者通胀预期处于上行通道。一般而言,消費者通胀预期随意性较强,通常高于经济学家、企业以及金融市场的预期。但消费者预期会直接影响其购买行为从而影响CPI走势,其重要性更高。如2021年12月美国CPI同比增速达7%,高于几乎所有预测值,但更接近过去1年来消费者的预测值(见图4)。

驱动因素:货币政策与财政政策双重刺激,特别是财政政策货币化

从数据来看,过去几十年来美国货币变量与价格水平的关系在弱化。其中主要原因是货币流速和货币乘数下降降低了货币供给和基础货币增长的作用。

疫情暴发以来,美联储实施无限制量化宽松(QE),使广义货币供应量(M2)从疫情前的15.3万亿美元上升到2021年底的21.4万亿美元;其流速从1.4下降到1.1左右,达历史最低点;货币乘数从4.5下降到3.3左右,也触及历史最低点。若采用传统分析方法,可能会认为流动性陷阱再次抵消了货币的活跃程度,减轻了货币供给对通胀的压力,货币不是通胀上升的主要因素。但若是将财政政策纳入分析框架,则不难发现最近通胀的根本原因仍然是货币因素,只是由于财政政策货币化使得货币供给对通胀的影响渠道发生了转移并且更隐蔽。

在疫情前,美国长期低通胀,且零利率下限对货币政策形成制约,美联储实际上接受了现代货币理论,采用QE支持财政政策无限扩张,以此来缓解货币流通速度低和流动性陷阱困境。而疫情发生后,美国更是采取了货币政策支持财政政策无限扩张的模式。2021年第三季度的数据显示,美国联邦债务与GDP的比值达到122%,这意味着利率每上升1个百分点,联邦利息支出就会增加0.25万亿美元。美国总需求强劲增长的主要驱动因素正是货币政策和财政政策的双重刺激,特别是财政政策货币化。

与2008年国际金融危机(以下简称“2008危机”)相比,美国财政政策货币化的特征很明显。2008危机时衰退延续时间更长,由于消费者及企业财务状况恶化,在复苏期间支出疲弱,市场有效需求不足。同期虽然也出现了供应链中断,RSM供应链指数显著下降(见图3),但这些更具有短暂性和周期性。美联储虽也实行了大规模QE,为财政政策提供资金,但货币政策和财政政策并未达到疫情后的宽松程度,主要渠道也不是直接增加个人收入。2008危机后到疫情前,个人消费支出(PCE)同比增速月度均值仅为3.6%。相比之下,疫情暴发以来美国的货币供给量(M2)、政府支出、政府债务、美联储持有的政府债务、转移支付等指标的增幅远大于2008危机衰退的同阶段(见表1)。

疫情暴发以来,美国财政部大幅增加新债发行规模,其中由美联储持有的份额高达62.6%,远高于2008危机同期的6.5%。由此创造的资金以现金支票方式直接发给消费者,加之失业保险收入及租金援助、食品券等项目,使政府转移支付及个人收入大幅上升。这相当于是由财政部通过央行进行“直升机撒钱”。不仅如此,疫情暴发以来,美国财政支出及公共债务增幅均远大于银行信用扩张幅度,这种由财政支出创造的货币和银行信用更具有外生性,其作用的滞后期比货币政策要短,对通胀的刺激作用也更大、更直接。加之持续上升的资产价格以及历史低位的借贷成本,美国家庭的有效需求快速恢复。与疫情前相比,美国消费者商品购买量在2021年增加了近1万亿美元。

国际金融学会(IIF)研究发现,美国供应链瓶颈的严重程度和价格上涨幅度远高于其他国家和地区。从消费者需求角度观察,其原因是美国的财政刺激措施比其他国家和地区大得多。这意味着美国的供给中断来源于大量的需求侧因素,并且这一现象并非是暂时的,会影响中期通胀前景。

美联储对通胀判断失误的表现及原因

其一,美联储忽视了疫情影响的特殊性、复杂性和长期性,在很大程度上认为通胀是暂时的。美联储实现价格稳定目标的主要途径是调控周期性需求变化,使之达到与供给相均衡的状态。为此,美联储需要衡量并预测供给能力及其变化,然后将需求调节到与之均衡的状态。但在本轮通胀中,美联储将注意力集中在供给方面,而且忽视了疫情对供给影响的特殊性、复杂性和长期性。在这种情况下,美联储采取了超宽松的货币政策刺激需求,导致总需求领先于总供给增长,引发通胀水平显著上升。而对此美联储先是认为是暂时情况,之后在2021年12月虽然不再将通胀描述为暂时性的,但美联储主席鲍威尔仍坚持认为随着疫情相关的供应链瓶颈和劳动力短缺缓解,美国正在经历的大部分通胀压力将自行消退。

其二,美联储一直认为就业增长缓慢主要是周期性因素所致,维持宽松政策有助于就业恢复到疫情前。但实际上,就业问题包含许多货币政策难以解决的结构性因素和微观因素,持续维持宽松政策对解决这类失业作用有限。

以上误判导致美联储货币政策调整滞后于通胀及增长周期曲线。在20世纪80年代到疫情前历次经济扩张期间,联邦基金利率平均值为4%,CPI同比增速为2.67%,失业率为6%,即联邦基金利率高于CPI同比增速,实际利率为正。而从疫情暴发到2021年第三季度的扩张期中,联邦基金利率平均值仅为0.084%,远低于CPI同比增速(3.53%)和失业率(6.17%)。尤其是CPI同比增速出现快速增长期间,联邦基金利率仍维持在0.08%,导致在2022年3月实际利率低于-8%,达到历史最低水平。

美国货币政策走势分析及债市预测

(一)美联储货币政策面临的挑战

目前,美联储已经以维持价格稳定作为首要目标。鲍威尔认为目前恢复充分就业的最大威胁之一正是高通胀。而美国若要再次出现上一个周期那样的长期扩张,必须维持价格稳定。

从历史上看,美联储维持通胀目标的低成本和有效手段是将通胀预期平均值持续锚定在2%;通胀预期管理的主要手段不是实际政策行动,而是前瞻性指导及市场对其能力的信任。

然而,美联储的货币政策及其操作模式在疫情前后的变化带来了潜在风险。在疫情前,美联储已将政策目标由维持价格稳定向充分就业倾斜,在疫情后进一步采取了灵活的平均通胀目标制,有意让通胀在一段时间内保持上升以提振就业。但美联储未明确表述其允许通胀超过预期目标的程度及幅度。这导致过去多年来形成并行之有效的2%的通胀目标制有所动摇,加之美联储对灵活的平均通胀目标制缺乏操作经验,不仅导致市场通胀预期上升,也动摇了市场对美联储将通胀控制在2%的意愿及能力的信心。而美联储的误判及延迟行动进一步加大了其未来需要承担的成本及政策操作难度。

(二)对美国中长期货币政策的预测

从中长期看,美联储可能面临更多的不确定因素。例如,疫情变化使得通胀走势的不确定性上升,长期均衡利率水平的不确定性也相应增加。对此,美联储可能需要一段观望期,以更好地理解未来的通胀范式及长期利率水平。若通胀持续上升,美联储可能不得不将长期利率水平提高到2.5%以上,直到2%的通胀目标再次被锚定。

进一步看,疫情暴发以来,美国财政政策越来越依靠货币政策,美联储即使确有应对通胀的充足的政策工具,也不得不在控制通胀和稳定债务负担之间进行艰难抉择。并且一旦失去财政支持,货币稳定也将受到冲击。而如果通胀是由财政政策驱动的,提高利率会导致利息成本和赤字上升,反而可能使通胀恶化。所以未来控制和预防通胀特别是锚定通胀预期,不能单纯依靠货币政策,也需要财政政策的配合。然而到目前为止,美国尚未显现出整顿财政纪律的迹象。

从长期看,未来美联储货币政策仍会维持在相对宽松状态。美联储目前预期的长期均衡利率仍为2.5%,而通胀即使长期维持在2%~2.5%,实际利率也仍难以摆脱负利率区间,这意味着货币政策仍然相对宽松。

(三)对美债走势的分析及预测

1.近期美债收益率曲线的变化及特征

从美国国债收益率曲线的主要衡量指标来看,10年期与2年期、10年期与3个月国债利差日均值之间的相关性在过去40年高达0.87,基本同升同降。然而自2021年10月以来,这两个利差明显背道而驰:10年期与3个月国债利差在扩大,主要由于10年期国债收益率升幅领先于3个月国债;而10年期与2年期国债利差收窄并一度倒挂,主要由于10年期国债收益率升幅滞后于2年期国债。其背后的原因可能是市场上3个月利率已消化了美联储最近的升息及升息预期,因而升幅有限。而2年期利率主要取决于市场对美联储未来2年内升息的预期。随着美联储利率决策的前瞻性和透明度提高,市场更容易准确超前预测其升息路径及节奏,并相应做出利率定价。其结果是2年期利率领先于联邦基金利率不断上升——自2021年11月到2022年4月底,联邦基金利率仅上升25个基点,至0.25%~0.5%。而随着美联储未来2年升息前景逐渐明朗化,2年期国债收益率从约0.4%一直上升到约2.58%。这一水平契合了美联储及市场对未来2年内联邦基金利率的预测值——在2023年上升到3%以上,然后在2024年回落到2.8%左右,接近中性水平2.4%。

2.美联储未来政策操作对美债收益率的影响

美联储紧缩的顺序、时机及交互作用将影响未来美债收益率曲线。在上次紧缩周期中,美联储资产负债表缩减(QT)滞后升息2年,并导致当时国债收益率曲线趋平。这次美联储计划在升息2个月后即开始QT,并且缩减幅度较大,这有可能阻止收益率曲线趋平甚至倒挂。数据显示,在4月美联储发布可能大幅缩表的信息后,10年期国债收益率从2.42%上升到2.8%以上,其与2年期国债的利差也从-0.01%回升到0.2%以上。这显示出QT对长端利率和利差具有推升作用。

但鉴于未来几年美联储资产每月到期金额从400亿到1500亿美元不等,平均约为800亿美元,这又可能限制每月资产负债表的实际缩减量。考虑到当前美联储持有债券的平均期限较短,QT速度可能快于上次,但对推升长端利率的作用可能仍较为有限。进而,长期国债发行量减少也将压低长期利率升幅。因此升息和QT的力量对比及其对收益率曲线的影响仍不确定。美联储也有可能在不同期限国债中进行展期或不再展期的操作,作为调整期限利差和收益率曲线的手段。

预计近期美国国债的波动性指数可能维持在历史水平83之上的相对高位。随着长期国债收益率上升、负利差缩小,其对投资者的吸引力也有望回升。例如,10年期通胀保值国债的利率已经从2021年8月的历史低点-1.2%回升到2022年4月底的接近0。

参考文献

[1]陆晓明. 美国通胀中的货币及非货币因素[J]. 中国货币市场,2021(4).

[2] Daniel Rees. Bottlenecks: causes and macroeconomic implications[R/OL]. (2021-11)[2022-04]. https://www.bis.org/publ/bisbull48.htm.

[3] John H. Cochrane. Fiscal Inflation[R/OL]. (2022-02)[2022-04]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4024425.

[4] Kristin Forbes, Joseph Gagnon, Christopher G. Pandemic inflation and nonlinear, global Phillips curves[R/OL]. (2021-12)[2022-04]. https://voxeu.org/article/pandemic-inflation-and-nonlinear-global-phillips-curves.

[5] Knut Alicke, Ed Barriball, Vera Trautwein. How COVID-19 is Reshaping Supply Chain[R/OL]. (2021-11)[2022-04]. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-covid-19-is-reshaping-supply-chains.

作者:中國银行纽约分行高级经济学家、中国国际金融学会理事

责任编辑:张欣 刘颖