红茶菌纤维素膜在生活家居产品中的研究应用

2022-05-28汤斌

汤斌

中国美术学院 创新设计学院 浙江 杭州 310000

红茶菌是一种菌类共生生物由乳酸菌、醋酸菌和酵母菌等菌体发酵生成,英文翻译为kombucha。这种菌类通过糖茶水或者其他溶液发酵后产生的对人体有益的液体可供食用,表面形成一层纤维素膜。红茶菌纤维素膜因为培育方式简单上、手难度低等原因,人们可以通过在家培育发酵自制,也有不少工厂量化生产由公司进行商业销售。近几年来,国外开始兴起对红茶菌纤维素膜的研究潮。由于在培养过程中,培养液表面形成的纤维素膜随着培养时间不断变厚,因此这纤维素膜也慢慢的开始被当作新材料研发。

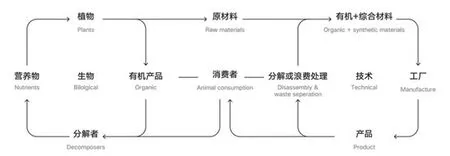

据二手资料的研究分析发现,该材料是一种有望代替塑料制品或者皮革类制品的新型材料。而在塑料问题日趋严重和生态问题凸显的当下,对这种新型材料的研究就显得尤为重要。红茶菌纤维素膜作为新型材料符合“Cradle to Cradle”理念中提到的生物循环模型(如图1所示),它满足材料的健康性与可循环性,以及产品的功能性和无污染性,与技术循环模型相比,它更具有生态环保价值。因此,该材料具有一定研究价值与意义。

图1 生物与技术循环模型

一、 红茶菌纤维素膜的研究方法与实验

笔者查阅大量现有文献资料并进行整理分析,归纳总结红茶菌纤维素膜有以下几个特征与可进行实验的研究方向:特征一:吸附性强。红茶菌的细菌纤维对金属离子具有吸附作用,在治理污水方面具有一定的应用前景;由于较高的吸附性,红茶菌可以在培养期使用含有不同色素的培养液或者在后期添加色素达到染色目的,所以可对其进行着色实验。 特征二:红茶菌纤维素膜具有极高的含水量,脱水后的红茶菌纤维素膜在一定湿度下会吸收空气中的水分从而达到“膨胀”效果。因此在后期实验中将对其进行提升防水防潮效果的实验来达到提升材料的稳定性和适用性;特征三:延展性强。红茶菌纤维素膜富含本身质量90%以上的水分,在未经干燥情况下是一种湿润的膜状物,在显微镜下呈现多层次的网状的结构,其复杂交错的纤维结构具有超强的延展性。并且这种纤维结构在干燥后仍然存在。脱水后的红茶菌纤维素膜具有类皮革的质感,是可以作为一种新片材应用于产品上,因此,可以对该材料进行物理特性试验分析其强度与适用性;特征四:天然、有机和可降解。红茶菌属于真菌类生物,因此可在自然界中无污染的分解。这种可再利用的、再循环的材料能够减少能源消耗和改善环境污染问题,应该充分发挥红茶菌纤维素膜作为可循环材料的价值。

1.天然染料染色研究分析

根据这种纤维素膜的良好吸附特性,挑选以下几种天然染料进行着色实验,分别为蓝靛、苏木染料、槐花染料、柿漆、紫薯提取液等。研究时记录和控制染色液体的浓度配比、浸染方式和时间长度。在实验过程中,为获得良好着色效果,对纤维素膜的着色时间也进行多次测试。如:在苏木染料中浸染时间相对较短,仅5~10秒就可以达到较好的着色效果;在紫薯提取液浸染时间需要10~15分钟;在蓝靛染料中浸染时间需要3~5分钟才能达到最佳效果,时间过久会导致样本颜色过深导致材料通透度下降。织物类和红茶菌纤维素膜使用同一种染料时呈现在样本上的颜色略有区别,对此通过制作了纤维素膜的样本图册,包含了本次研究的所有颜色样本(如图2所示),为后期设计提供样本参考。

图2 不同染色与处理样本的效果(图片来源:作者)

2.纤维素膜防水性能研究分析

自然干燥后的红茶菌纤维素膜在潮湿环境下具有一定的吸水性。据笔者观察空气湿度大于75%时呈现下会出现纤维素膜吸收空气中水分的现象。因此需要对红茶菌纤维素膜的防水性问题进行试验和探究。研究方法如下:使用相同培养模式下的若干自然干燥脱水的红茶菌纤维素膜,纤维素膜表面添加不同防水涂料处理后,进行防水测试与分析并得出最佳防水防潮方式(如表1)。根据可持续性材料的特点,选择以下具环保且具有防水作用的涂料,如:桐油、蜂蜡、虫胶和柿漆等。通过对照实验法对比上完涂料的纤维素膜的防水时间,得出最佳天然防水涂料与处理方式。其中浸泡桐油的纤维膜与浸泡虫胶的纤维素膜具有较好的防水防潮效果;表面涂抹这两种涂料干燥后只能起到暂时的防水效果。表面涂抹蜂蜡的防水效果一般。与此同时,不同的涂料对纤维素膜的表面质感也有着不同的影响程度。使用桐油、环保清漆和虫胶涂层的红茶菌纤维素膜样本呈现高亮效果,而使用蜂蜡涂层的样本则呈现表面磨砂质感。

表1 不同防水涂层处理实验

3.纤维素膜材料复合化研究分析

在实验过程中由于培养容器的截面面积直接决定了纤维素膜形成的面积,而且容器的截面积越大培养的纤维素膜越容易产生气泡,并在整体厚度上也很不均匀,即培养容器截面面积越大培养形成良好的纤维素膜的概率也越低。而且实验过程中有很多余料产生,为了充分利用这些余料,笔者根据制作传统水抄纸的方式,将其解构后融入水中,并用特制抄网模具重组,从而形成一张更完整面积更大且厚度均匀的纤维素膜。用这种方式来控制并获得稳定的、均衡可控的纤维素膜材料。在打碎重组的过程中可以通过多材料组合的方式,产生新的质感与材料特性。如将竹篾、刀麻丝、桑蚕丝、琼脂等天然材料进行材料复合化实验。其中叠加蚕丝后的红茶菌纤维素膜复合材料质感最佳且具有良好的韧性与强度。选择蚕丝作为复合材料的原因如下:一是桑蚕丝属于天然有机材料,符合可循环材料的设计理念;二是拉蚕丝需要一定的技术与方式属于中国传统工艺,现存信息和处理方式有迹可寻,为结合桑蚕丝后的新型材料提升文化气质;三是蚕丝和红茶菌都具有自然偶然性肌理,这种不规律性带来随机美感;四是添加蚕丝后使得新型材料在光照下更具细节感(如图3所示);五是桑蚕丝本身具有良好的韧性,可增加新材料的整体韧性和强度。

图3 红茶菌纤维素膜与蚕丝进行材料复合化样品(图片来源:作者)

由于常规培养的纤维素膜带有淡黄色,使用亚氯酸钠对其进行褪色处理,实验过程中使得该复合材料的质感产生一定的变化,处于纸和皮革之间的质感,且根据不同湿度可呈现不同质感。据观察,空气湿度为50%以下时,该材料偏纸质的触感;空气湿度为50%-60%左右时,该材料具有棉制品的触感;空气湿度为60%以上时,该材料偏皮质的触感。空气湿度同样也作为影响复合材料材质的重大因素,在后期设计制作过程通过对该材料添加涂层来控制其稳定性。用破壁机打碎纤维素膜大小的程度也影响着重构后纤维素材料的肌理和质感,打碎后片材越小纤维素膜表面肌理越光滑微妙,反之,纤维素膜表面肌理越明显粗糙。重组后的纤维素面积与厚度可以根据模具随意设定,这极大的提升了新材料的标准化属性。

二、研究成果的设计应用实践

1. 研究成果与设计实践

通过实验研究,笔者对红茶菌纤维素膜这种新材料得出以下结论:第一,纤维素膜具有很好的固色性能与在液体中吸附细小颗粒的性能。笔者使用含有色素的培养基底液或将纤维素膜浸泡在有色溶液中,纤维素膜都能吸附液体中的色素达到着色效果,且纤维素膜的着色强度与溶液浓度和着色时间成正比。第二,纤维素膜具有良好的吸水性和透气性。现有二手资料中并未发现改善纤维素膜防水效果的方式,因此通过使用五种涂层来提升其防水效果,分别为桐油、蜂蜡、虫胶、环保清漆和柿漆。经过对比后四种涂层都有疏水性,表面涂有桐油的纤维素膜赋予纤维素膜哑光质感,可以短时间防水;表面涂有蜂蜡的纤维素膜也可以短暂防水;表面涂有虫胶的纤维素膜呈现金棕色且有光泽,可以较长时间防水;表面涂有清漆的纤维素膜也呈现光泽,可以长时间防水。第三,纤维素膜具有良好的重构性。由于培养纤维素膜的容器切面积决定了自然生成的纤维素膜面积,这限制了纤维素膜作为材料使用的面积大小与适用性。将纤维素膜用破壁机打碎后用特制模具重新组合可得到标准化尺寸。且在重组的过程中添加其他丰富肌理的材料,来增加质感和机理的表现,而这个过程中不需要添加其他粘合剂就可以让纤维素膜与桑蚕丝良好的组合起来。

根据研究的成果,对该材料进行生活家居产品的设计实践(如图4所示)。选择屏风、坐具和灯具作为实践载体来体现该新材料的美感、强度与透光性。结构造型上参考传统绣花方式中的绣花框来固定纤维素膜材料,既可以很好的展现这种材料质感与美感也起到了固定材料的功能。根据改进传统造纸方式来解决了因培养条件限制的尺寸问题,用金属作为辅助材料制作外框来提升产品感,结合这种自然的不规律的菌类复合材料作为大面积呈现的面料,给人们展现出一种简约大气却又有丰富变化的视觉感受,通过蓝染与肌理表现营造出一种安静、宁和的空间氛围(如图5所示)。制作工艺上也融合了传统手工艺与现代工业技术,既融合了文化感也提升了产品使用感和规范性。

图4 以红茶菌纤维素膜为原材料的产品设计实践(图片来源:作者)

图5 产品细节与色彩(图片来源:作者)

结语

国内对红茶菌的研究大部分为食品工程领域,缺少对其纤维素膜的研究与开发。红茶菌只是万千菌类中的一种,菌类作为材料也只是众多环保材料中的一类。作为设计从业者,笔者在研究与分析红茶菌纤维素膜的过程中也更深刻的体会到了环境问题与可持续设计之间关联。大众不仅应该重新认识了解这种新型环保材料,更应该去接受它、传播它带来的影响与意义。相信会有越来越多的新型环保材料会被关注和发掘,来缓解甚至解决日趋严重的塑料污染问题。红茶菌纤维素膜复合材料的研究在使用废弃后也不会对环境造成影响,很有可能是一种塑料或者皮革的代替品,因此菌类材料是一种极具潜力和探讨性的研究对象。若有机会我将在未来一段时间里与跨学科专业领域的从业人员进行进一步合作。