两种生物质炭对水中多环芳烃萘的吸附研究

2022-05-27张哲源陈韬李业伟

张哲源,陈韬,李业伟

(1.北京建筑大学 城市环境修复技术研究中心,北京 100044;2.北京建筑大学 北京节能减排与 城乡可持续发展省部共建协同创新中心,北京 100044;3.北京师范大学,北京 100875)

多环芳烃(PAHs)具有较强的三致作用[1-3]。其中,萘被列入“中国环境优先污染物黑名单”[4]。目前水中PAHs常用处理方法有吸附法、催化氧化法、微生物降解等。其中,吸附法易操作、二次污染小,被广泛应用在水中的多环芳烃去除[5]。

生物质炭是固体生物质废弃物如木屑、秸秆等在无氧或限氧条件下高温热解制备而成[6],其具有较大的比表面积、丰富的孔隙结构、含较多的有机官能团以及较强的化学稳定性[7]。此外,还具有来源广泛、成本低[8]等优点,在水体污染治理与净化领域开始发挥越来越重要的作用[9-10]。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

萘、甲醇均为色谱级,CaCl2、NaN3均为分析纯;实验用水为超纯水。

Waters ACQUITY UPLC超高效液相色谱仪,配备Waters BEH,1.7 μm,2.1 mm×50 mm C18色谱柱及Waters可调紫外(TUV)检测器;ZD-85恒温振荡器;SGM28马弗炉;DHG鼓风干燥箱;METTLER TOLEDO XS3DU微量天平;TGL-18C高速台式离心机;Elementar Vario MACRO cube元素分析仪;麦克TriStarⅡ 3020比表面积及孔隙度分析仪;Thermo Nicolet 6700傅里叶红外光谱仪;FEI Quanta 400F场发射扫描电镜。

1.2 生物质炭的制备

将稻壳和高粱秸秆在鼓风干燥箱中100 ℃下烘5 h,去除部分水分,以减少其在马弗炉烧制过程中产生大量烟气。烘干后分别取部分填满坩埚,并盖上盖子,放置在马弗炉中以10 ℃/min的速率升温至500 ℃,并保持4 h。冷却后,研磨,过80目筛。

1.3 生物质炭的理化性质与结构表征

元素组成用元素分析仪测定;比表面积和平均孔径用比表面积及孔隙度分析仪测定;表面官能团用傅里叶红外光谱仪表征;表面形貌用场发射扫描电镜观察。

1.4 实验方法

将萘溶于甲醇,配制成浓度为5.0 g/L的储备液。以0.01 mol/L的CaCl2(提供一定的离子强度)和200 mg/L的NaN3(抑制微生物活动)混合溶液作为吸附实验的背景溶液。

1.4.1 吸附动力学实验 用背景液将萘储备液稀释为5 mg/L(溶液中甲醇含量控制在0.1%以内,以避免溶剂效应)。分别称取40 mg两种生物质炭,加入棕色样品瓶中(40 mL,盖子带聚四氟乙烯密封垫),加入5 mg/L的萘溶液40 mL,旋紧盖子,置于25 ℃的恒温振荡器上,以150 r/min的速度避光振荡。每个样品重复3次,结果取平均值以减小实验误差。分别在振荡进行的第0.5,1,2,3,4,6,8,12,16 h将样品瓶取出。取上清液以4 000 r/min离心20 min。用针管式取液器吸取上清液过 0.22 μm 聚四氟乙烯滤头,滤液注入2 mL液相样品瓶中待测。

1.4.2 吸附等温线实验 分别称取40 mg两种生物质炭加入棕色样品瓶中(40 mL,盖子带聚四氟乙烯密封垫),加入不同浓度的萘溶液40 mL,旋紧盖子,将其置于25 ℃的恒温振荡器上,以150 r/min的速度避光振荡8 h。提取滤液,方法同吸附动力学实验。

1.5 分析方法

使用超高效液相色谱仪分析溶液中的萘浓度,色谱柱为C18(1.7 μm,2.1 mm×50 mm)。流动相甲醇∶水=90∶10,流速 0.4 mL/min,进样量10 μL,紫外检测器波长 220 nm,柱温35 ℃。溶液中萘浓度使用外标法定量。

生物质炭对萘的吸附量(Qe)、t时刻的吸附量(Qt)计算公式如下:

(1)

(2)

式中C0——萘初始质量浓度,mg/L;

Ce——萘平衡质量浓度,mg/L;

Ct——t时刻萘质量浓度,mg/L;

V——萘溶液体积,L;

m——生物质炭质量,g。

2 结果与讨论

2.1 生物质炭的理化性质与结构表征

2.1.1 生物质炭的理化性质 两种生物质炭的元素组成、比表面积及孔径见表1。

表1 生物质炭的理化性质

由表1可知,高粱秸秆炭的C元素含量为 66.25%,比稻壳炭含碳量高19.47个百分点。高粱秸秆炭有着更大的比表面积且单位质量上有着更大的孔体积,这也为萘的吸附提供了更多的位点。

2.1.2 生物质炭的场发射扫描电镜(SEM) 两种生物质炭的扫描电镜图见图1。

图1 生物质炭的扫描电镜(SEM)图

由图1可知,两种生物质炭的内部均有部分结构坍塌、消失以及出现颗粒和块状的碎屑,但表面粗糙程度和孔结构特征存在差异。表面粗糙、凹凸不平使生物质炭具有较大的比表面积。正是由于较大的比表面积以及大小不一的孔隙结构,使得生物质炭具有较强的吸附能力[11]。稻壳生物质炭表面孔结构更为规则,高粱秸秆炭表面更为粗糙,其碎屑更多,可知高粱秸秆炭具有更大的比表面积。

2.1.3 生物质炭的傅里叶红外光谱(FTIR) 两种生物质炭的FTIR图谱见图2。

图2 生物质炭的红外光谱图(FTIR)

2.2 生物质炭对萘的吸附动力学

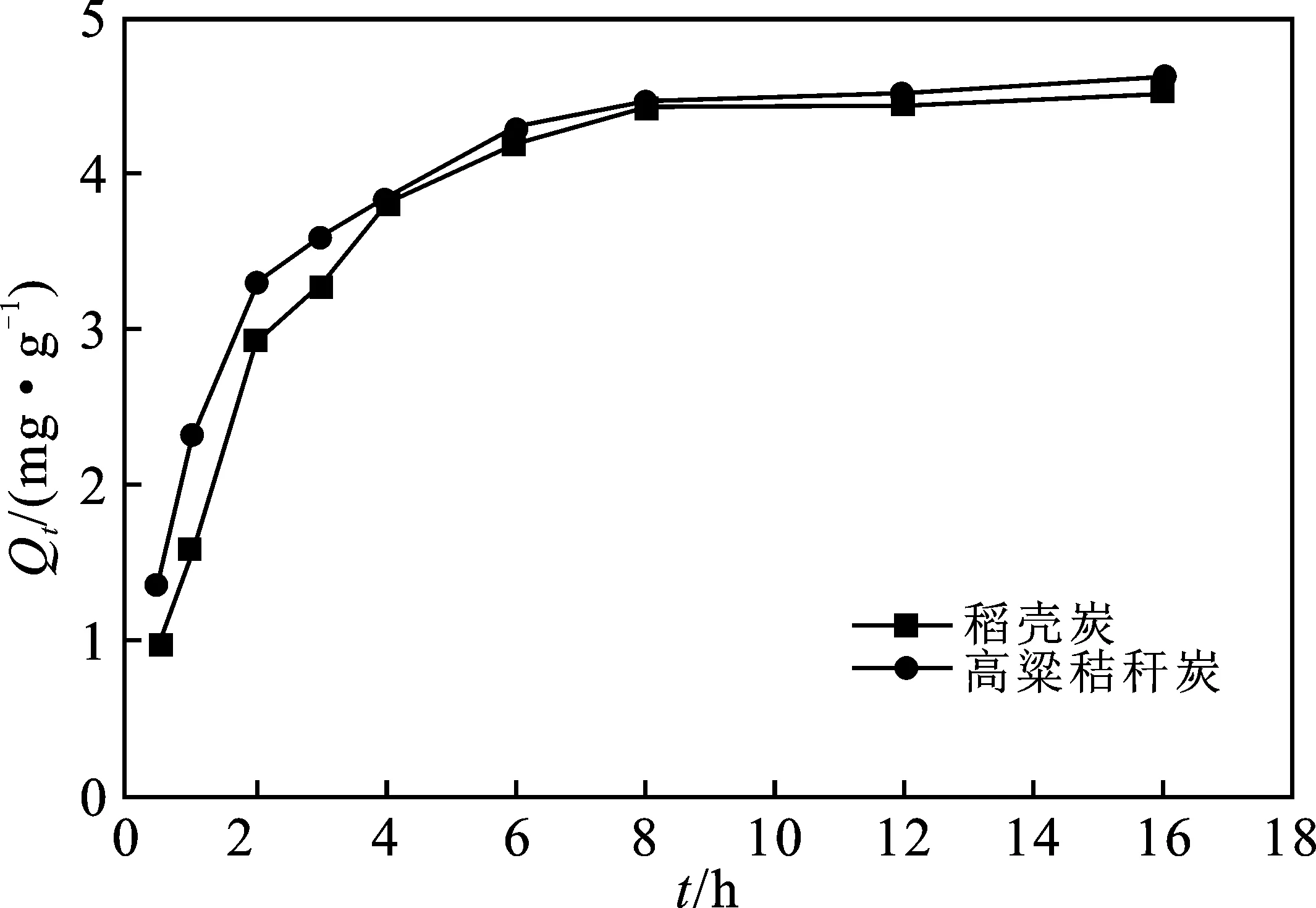

两种生物质炭对萘的吸附量随时间的变化见图3。

图3 吸附量随时间变化的关系

由图3可知,两种生物质炭对萘的吸附效果基本一致,均随着反应时间的增加,吸附量出现先迅速增大而后趋于平衡的趋势。4 h内吸附速率极快,吸附量快速增加。4 h时,高粱秸秆炭吸附量达到3.82 mg/g,稻壳炭为3.78 mg/g 。4~8 h期间,速率逐渐变缓,吸附量缓慢增加。吸附8 h之后,吸附量变化较小,曲线趋于水平,最终两种生物质炭对萘的吸附量分别为4.61,4.50 mg/g。造成吸附量先迅速增加后趋于平缓的原因可能是:吸附起始阶段,两种生物质炭的表面存在大量的可供萘吸附的位点,随着吸附反应的进行,吸附位点逐渐减少,吸附趋于饱和[13]。在任意时刻,高粱秸秆炭对萘的吸附量要高于稻壳炭,尤其是快吸附阶段(4 h内),最终两种生物质炭对萘的吸附量相差不大。

采用准一级和准二级动力学方程拟合实验过程,结果见图4和表2。

准一级动力学模型:

ln(Qe-Qt)=lnQe-k1t

(3)

准二级动力学模型:

(4)

式中Qe——平衡吸附量,mg/g;

Qt——t时刻吸附量,mg/g;

k1——准一级吸附速率常数,h-1;

k2——准二级吸附速率常数,g/(mg·h)。

图4 准一级和准二级动力学模型拟合

表2 吸附动力学模型拟合参数

由表2可知,准二级动力学模型拟合的预测吸附量更加接近实验值,且准二级模型R2>0.99高于准一级。 准二级动力学模型基于假定吸附速率受化学吸附的机理控制[14],说明整个吸附过程主要受化学吸附的影响。

2.3 生物质炭对萘的吸附等温线

两种生物质炭对萘的吸附等温线见图5。

图5 吸附等温线

由图5可知,随着初始萘浓度的升高,两种生物质炭的吸附量均随之增加。

采用Langmuir和Freundlich模型分析萘的等温吸附过程,结果见图6和表3。

(5)

(6)

式中Ce——平衡时溶液中萘的浓度,mg/L;

Qe——平衡时生物质炭吸附量,mg/g;

Qmax——生物质炭最大吸附量,mg/g;

KL——Langmuir吸附模型常数,L/mg;

KF——Freundlich吸附模型常数,mg/g;

n——Freundlich吸附模型强度常数。

图6 Langmuir和Freundlich吸附等温线模型拟合Fig.6 Langmuir and Freundlich adsorption isotherms model fittinga.Langmuir模型;b.Freundlich模型

表3 Langmuir和Freundlich吸附等温线模型拟合参数

Langmuir模型假定条件为:吸附剂表面均匀、吸附是单分子层且彼此间无相互作用。Freundlich模型通常用来描述非均质表面上的多分子层吸附[15]。两个模型的拟合结果相关系数数值表明(表3),本实验所用两种生物质炭的吸附过程都很好地符合两种吸附等温线模型。从Langmuir模型拟合出的Qmax值来看,稻壳炭此值与实际实验结果有较大差距,因此稻壳炭对萘的吸附更加符合Freundlich模型,这与龚香宜[16]的研究结果相同,吸附为多分子层。而高粱秸秆炭的Qmax值与实际实验基本相同,且相关系数要高于Freundlich模型,因此用Langmuir模型解释更为恰当。黄岚[17]同样用高粱秸秆作为原料,通过改性来吸附溶液中的亚甲基蓝,结论为改性高粱秸秆对亚甲基蓝的吸附过程符合Langmuir模型,为单层吸附。结合动力学模型拟合结果可知高粱秸秆炭为单分子层化学吸附,稻壳炭为多分子层化学吸附。Freundlich模型中,1 (1)两种生物质材料制成的炭均具有比表面积大和孔隙结构丰富的优点,且高粱秸秆炭在这方面的特性要更优于稻壳炭。富含的烷烃、烯烃、羟基、羰基、酯基等活性官能团使得生物质炭和萘之间进行氧化、水解和磺化等反应,从而将萘从水溶液中去除。 (2)两种生物质炭对萘的吸附量均随着反应时间的增加出现先迅速增大而后趋于平衡的趋势。在任意时刻,高粱秸秆炭对萘的吸附量要高于稻壳炭,最终吸附量相差不大。动力学模型拟合结果显示,两种生物质炭对萘的吸附均符合准二级模型,说明主要是化学吸附。 (3)吸附等温线显示,两种生物质炭对萘的吸附量随着初始萘浓度的升高而增加。吸附等温线模型拟合结果显示,高粱秸秆炭吸附更加符合Langmuir模型,稻壳炭吸附更加符合Freundlich模型。结合动力学模型(准二级)判断,高粱秸秆炭为单分子层化学吸附,稻壳炭为多分子层化学吸附。通过比较两种生物质炭Freundlich模型中 n值的大小,可以说明高粱秸秆炭更有利于吸附水溶液中的萘。3 结论