老年脑卒中患者颅内动脉粥样斑块性质与Lp-PLA2水平的相关性

2022-05-27赵平胡晓飞曹廷华彭兰兰

赵平,胡晓飞,曹廷华,彭兰兰

(1重庆市璧山区中医院放射科,重庆 4027602;2陆军军医大学附属西南医院放射科,重庆 400038)

缺血性脑卒中(cerebral ischemic stroke,CIS)是老年人群的常见病、多发病,近年来发病率逐年增高,具有死亡率高、致残率高及复发率高等特点,严重影响老年患者的生活质量[1,2]。颅内动脉粥样硬化性狭窄是引起缺血性脑卒中的主要原因,研究显示至少30%~50%缺血性脑卒中的发作是由颅内动脉粥样硬化性狭窄引起,而动脉粥样硬化是一系列慢性炎症反应共同作用的结果[3]。研究发现血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(lipoprotein-associated phospholipase A2,Lp-PLA2)是一种新型的血管内特异性炎症反应标志物,在斑块的形成、发展中起着重要作用[4]。目前,Lp-PLA2与动脉粥样硬化的关系研究主要集中在颅外动脉或冠状动脉粥样硬化[5],尚未发现关于Lp-PLA2与颅内动脉粥样硬化的关系研究报道。本研究拟通过高分辨率磁共振成像(high resolution magnetic resonance imaging,HRMRI)检查老年卒中患者颅内动脉,明确颅内动脉粥样斑块形态和性质,分析Lp-PLA2与颅内动脉粥样斑块的关系,进一步探讨Lp-PLA2能否成为预测老年卒中患者颅内动脉粥样斑块性质的临床标志物。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2017年1月至2019年12月在重庆市璧山区中医院神经内科诊断为缺血性脑卒中老年患者184例。纳入标准:(1)符合2014年中国急性缺血性脑卒中诊治指南;(2)经影像学检查予以证实;(3)年龄>60岁。排除标准:(1)非动脉粥样硬化性血管病;(2)心源性卒中;(3)先天性脑血管畸形;(4)颅外动脉狭窄;(5)合并出血性脑卒中;(6)磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查禁忌证或者不配合。

1.2 方法

1.2.1 一般资料收集 详细记录研究对象一般情况,包括年龄、性别、身高、体质量、种族、既往史及现病史等;血管危险因素,包括血糖、血压、血脂及吸烟史等。

1.2.2 CT血管造影和HRMRI检查 入院后所有患者行CT血管造影(CT angiography,CTA)检查,根据CTA检查结果,大脑中动脉或基底动脉中重度狭窄(≥50%)者进行HRMRI检查。(1)HRMRI检查血管选择:同时存在大脑中动脉或基底动脉中重度狭窄者,选择大脑中动脉;同时存在双侧大脑中动脉中重度狭窄者,症状性狭窄选同侧,非症状性狭窄选较重一侧。(2)检查方法:在3.0T MRI(GE)上,采用8通道线圈进行大脑中动脉或基底动脉狭窄段行HRMRI检查。首先,三维空间飞跃法磁共振血管成像扫描获得血管整体图像,找到目标血管,同时在血管最狭窄处垂直和平行于血管长轴分别进行HRMRI扫描(T1WI、T2WI、PDWI);然后,静脉注射钆喷酸葡胺(0.1 mmol/kg)行T1WI增强扫描。(3)图像分析:由2名高年资影像科医师采用盲法分析各序列图像资料(若出现分歧,经商议后达成一致)。

1.2.3 斑块性质判定标准 (1)斑块内出血(T1WI和T2WI呈高信号,T1WI不强化);(2)强化斑块(T1WI偏心性强化);(3)混杂斑块(T1WI和T2WI呈混杂信号)。以颞肌等邻近肌肉信号强度作参照。

1.2.4 分组方法 根据CTA检查结果,大脑中动脉或基底动脉中重度狭窄(≥50%)患者102例为试验组,CTA正常患者82例为对照组。根据HRMRI检查结果,按斑块性质将试验组分为不稳定斑块组(52例)和稳定斑块组(50例);根据斑块来源的目标血管是否为神经症状体征的责任血管分为责任血管组(48例)和非责任血管组(54例);责任血管组有不稳定斑块和稳定斑块者各24例,非责任血管组有不稳定斑块者28例、稳定斑块者26例。

1.2.5 血清Lp-PLA2水平检测 采集晨起空腹外周静脉血2 ml,1 500转/min离心10 min,收集上清液,应用武汉优尔生Lp-PLA2试剂盒,采用酶联免疫吸附试验检测血清Lp-PLA2水平。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 2组患者一般资料比较

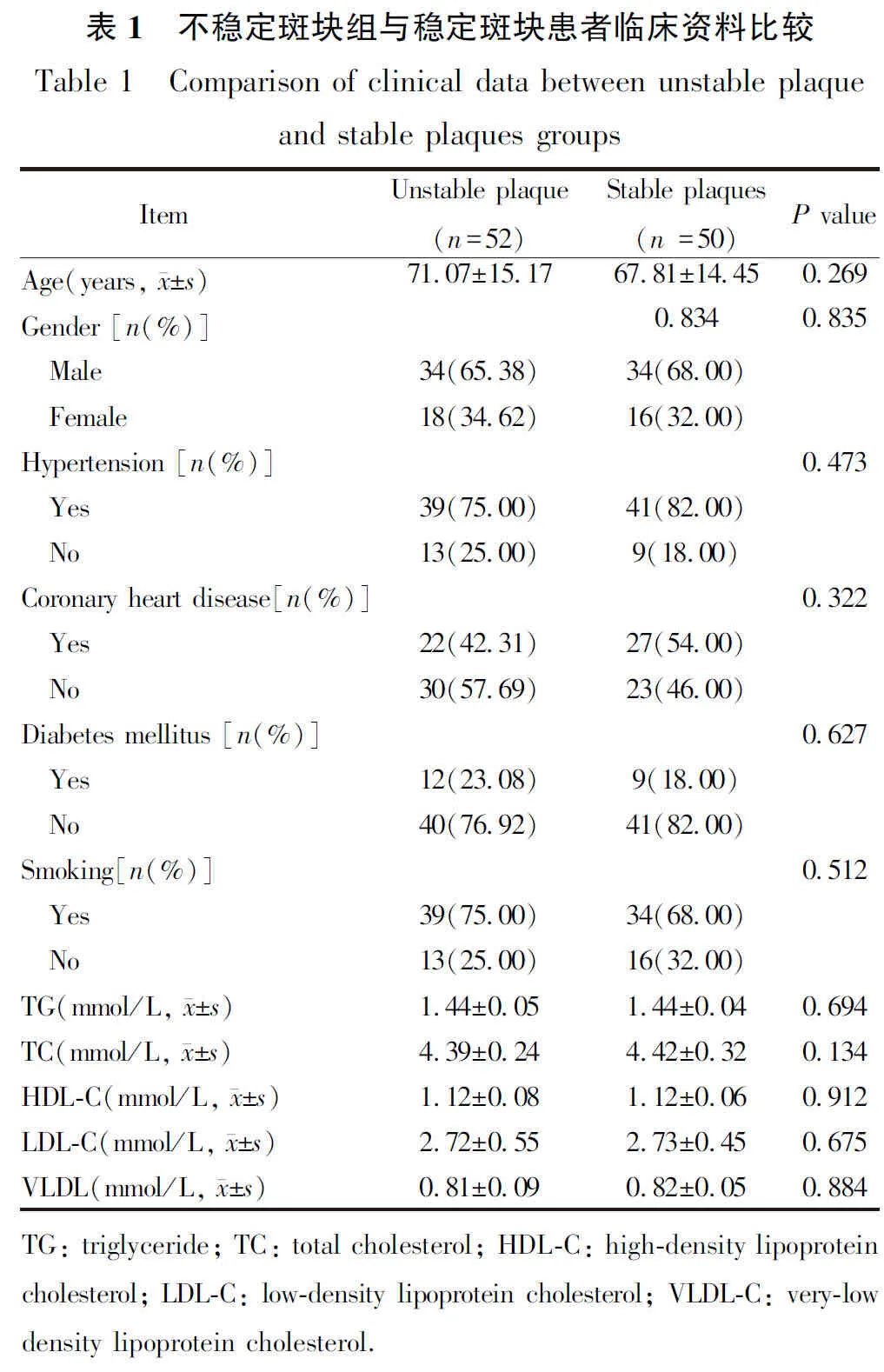

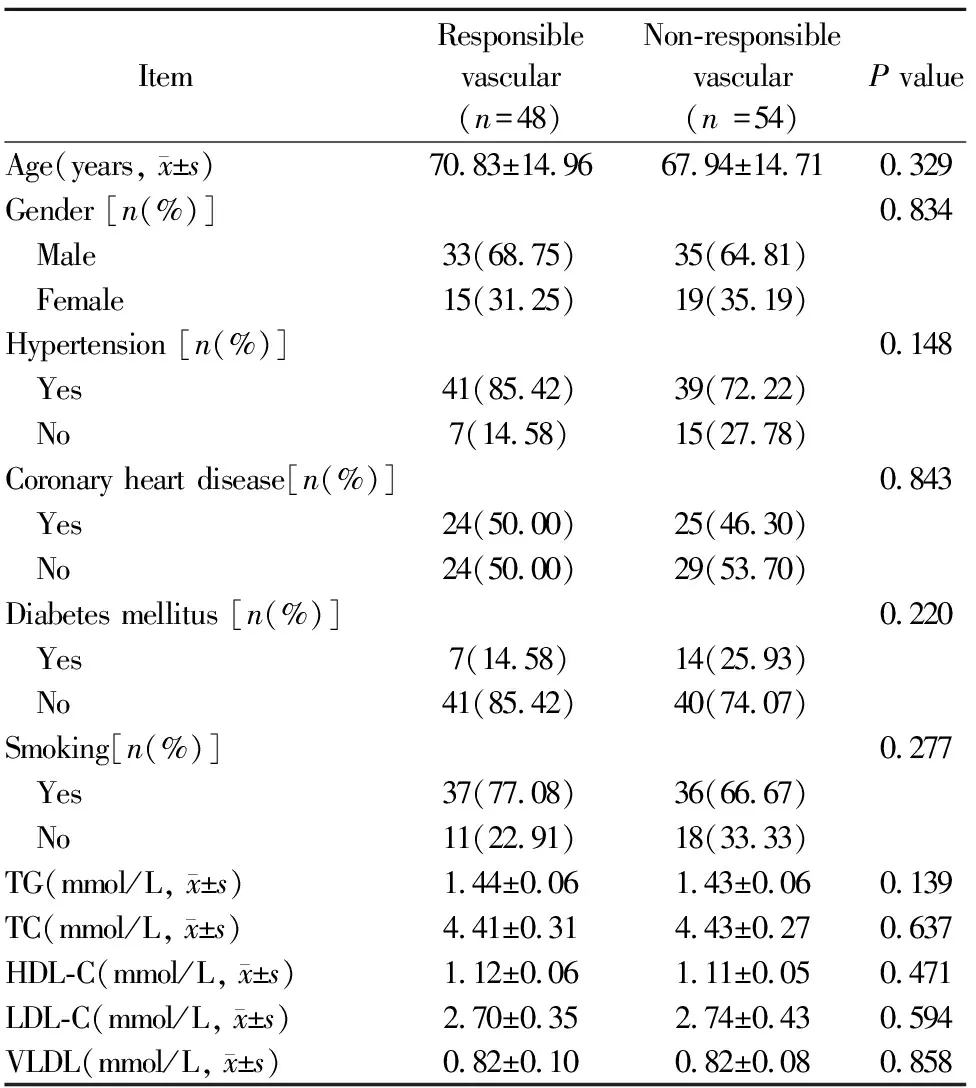

试验组102例,其中男性68例,女性34例;年龄61~88(68.6±14.6)岁。对照组82例,其中男性43例,女性39例;年龄62~78(67.4±15.8)岁。2组性别及年龄差异无统计学意义(P>0.05)。在试验组中,不稳定斑块组52例、稳定斑块组50例;责任血管组48例、非责任血管组54例。在非责任血管组中,不稳定斑块者28例、稳定斑块者26例;在责任血管组中,不稳定斑块者24例、稳定斑块者24例。不稳定斑块组与稳定斑块组年龄、性别、高血压病史、冠心病史、糖尿病史、吸烟史及血脂等差异均无统计学意义(均P>0.05;表1);责任血管组与非责任血管组年龄、性别、高血压病史、冠心病史、糖尿病史、吸烟史及血脂等差异均无统计学意义(均P>0.05;表2)。

表2 责任血管组与非责任血管组患者临床资料比较Table 2 Comparison of clinical data between responsiblevascular and non-responsible vascular groups

2.2 血清Lp-PLA2水平与斑块性质的关系

对照组Lp-PLA2水平(130.22±59.35)ng/ml,试验组(198.1±59.85)ng/ml,差异有统计学意义(P<0.05);稳定斑块组Lp-PLA2水平(172.29±47.97)ng/ml,不稳定斑块组(227.32±45.89)ng/ml,差异有统计学意义(P<0.05);责任血管组Lp-PLA2水平(208.27±36.58)ng/ml,非责任血管组(211.54±57.18)ng/ml,差异无统计学意义(P>0.05)。

在责任血管组中,稳定斑块组与不稳定斑块组Lp-PLA2水平分别为(210.92±54.01)ng/ml和(212.67±91.06)ng/ml,差异无统计学意义(P>0.05);在非责任血管组中,稳定斑块组与不稳定斑块组Lp-PLA2水平分别为(207.58±65.23)ng/ml和(209.36±50.36)ng/ml,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

研究发现动脉粥样硬化是一系列慢性炎症反应的结果,炎症贯穿了动脉粥样硬化发生、发展及转归的病理生理过程。Lp-PLA2是一种新型的钙离子非依赖性的脂解酶,又称血小板激活因子乙酰水解酶,与循环中低密度脂蛋白胆固醇结合,促进动脉粥样硬化起始形成,同时发现Lp-PLA2亦能影响动脉粥样斑块稳定性,促进斑块破裂,最终导致急性脑血管事件的发生[6,7]。以上研究结论在颈外动脉及冠状动脉等颅外动脉粥样斑块的病理组织学研究中予以证实[8]。然而,基于颅内动脉血管检测技术的限制,前期颅内动脉血管非侵袭性检查仅能诊断颅内动脉血管狭窄程度,尚不能明确粥样斑块形态及性质,但研究发现早期明确颅内动脉粥样斑块的形态与性质较单纯狭窄程度更具有临床意义[9]。近年来,随着HRMRI检测技术的纯熟与稳定,HRMRI可用来分析斑块性质,提供与组织学相似的斑块成分信息,具有高灵敏性和特异性[10]。因此,本研究通过HRMRI判断老年卒中患者颅内动脉粥样斑块的性质,探讨血浆Lp-PLA2水平与颅内动脉粥样斑块性质的关系。

在HRMRI检测动脉粥样斑块实践中发现,当T1WI表现为高信号,T2WI和PDWI表现为低信号(新鲜出血)或高信号(近期出血)时,提示存在斑块内出血;当T1WI增强扫描显示斑块内有炎症或新生血管形成,提示粥样斑块处于不稳定状态,此时斑块易破裂、出血或脱落,此类斑块为强化斑块;当T1WI和T2WI呈混杂信号,提示斑块内存在多种复杂成分,此斑块具有易损性,称为混杂斑块[11]。以上三类斑块均处于不稳定状态,故在本研究中将上述三类斑块归于不稳定斑块组。

本研究结果显示不稳定斑块组患者血清Lp-PLA2水平显著高于稳定斑块组,表明Lp-PLA2与颅内动脉粥样斑块的稳定性或易损性密切相关,Lp-PLA2可能参与动脉粥样斑块形成的病理生理过程。有研究者通过分析行颈动脉内膜剥脱术患者的术后颈动脉斑块标本,发现不稳定斑块组Lp-PLA2表达水平显著高于稳定斑块组,在不稳定斑块周围发现氧化低密度脂蛋白和巨噬细胞,且局部巨噬细胞数量显著高于稳定斑块,同时该区域Lp-PLA2代谢产物溶血磷脂酰胆碱亦显著增多,认为Lp-PLA2是不稳定斑块的新型标记物[12]。Lp-PLA2主要由巨噬细胞、淋巴细胞等炎性细胞合成和分泌,与低密度脂蛋白胆固醇相结合,对其进行水解氧化胆固醇,生成促动脉粥样硬化产物氧化型游离脂肪酸。一方面,氧化型游离脂肪酸促进单核巨噬细胞聚集,并进一步演变成泡沫细胞,形成粥样斑块;另一方面,氧化型游离脂肪酸刺激相关炎症因子释放,损伤血管内皮细胞,致使粥样斑块纤维帽变薄,增加粥样斑块的不稳定性或易损性[13]。但本研究在非责任血管症状组中发现不稳定斑块组Lp-PLA2水平与稳定斑块组差异无统计学意义,可能与纳入样本量较小有关,未来需加大样本量予以进一步明确。

本研究的局限性:(1)本研究纳入人数较少,未来需加大样本量,提高统计准确度;(2)本研究缺乏MRI表现与病理组织学检查之间的对比研究,仅通过HRMRI判断颅内动脉粥样硬化斑块性质,缺乏病理组织学的金标准予以证实。

综上,HRMRI检测颅内动脉粥样硬化斑块性质具有可操作性,未来值得临床推广应用。基于HRMRI明确颅内动脉粥样硬化斑块性质的基础上,血清Lp-PLA2水平与颅内动脉粥样硬化斑块的稳定性与易损性密切相关,未来可能成为评估颅内动脉粥样硬化斑块稳定性与易损性的重要标志物。