区域经济一体化背景下东北地区体育产业协同发展研究

2022-05-27沈保印

沈保印

(北京体育大学 北京 100084)

十八大以来,我国经济发展进入新阶段,近年随着一个个城市群发展规划的批复实施,国家区域经济一体化发展趋势愈发明显。经济增长方式的转变和产业结构的调整是经济发展新阶段的重要特征,随着2008年北京奥运会的成功举办,尤其是2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台后,体育产业在我国发展进入“快车道”,行业产值增速连续多年超过GDP 增速。2014—2017 年,体育产业增加值年均增长速度达到16.87%,是同期GDP 增长速度的2.4倍[1]。

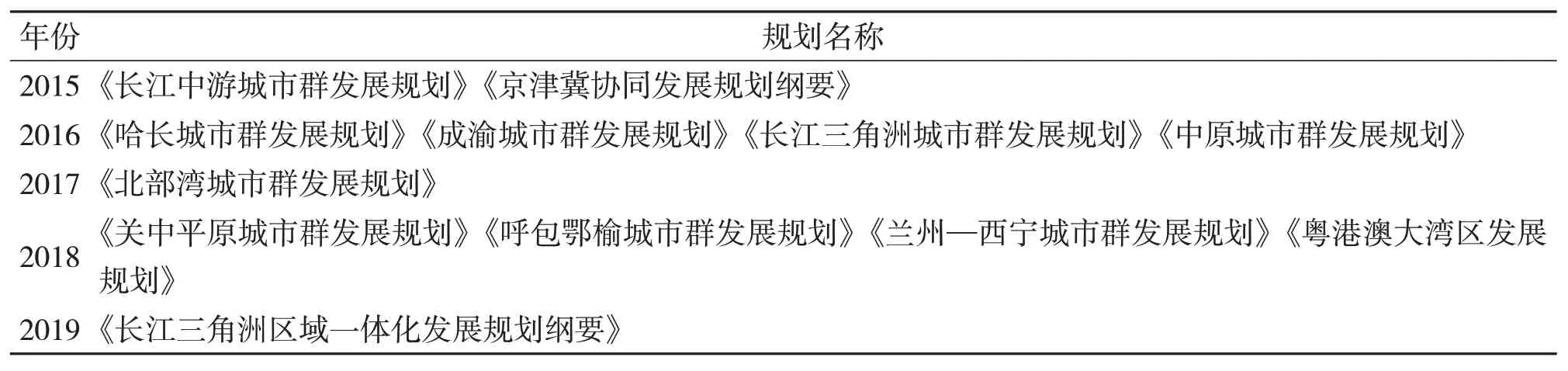

作为一个新兴的经济增长点,体育产业在拉动经济增长、促进区域经济一体化进程中发挥着越来越重要的作用(见表1)。虽然体育产业日渐受到一些东部区域经济体的重视和布局,但东北地区作为“天然”的经济地理区域,还未提出区域体育产业协同发展的战略。在经济新常态下,体育产业的协同发展将是东北地区产业振兴、经济一体化的一个重要突破点,面对如此契机,如何实现东北地区体育产业的协同发展,不仅是值得思考的学术问题,也是体育界回应经济社会发展的实践问题。从知网检索发现,目前国内对区域体育产业协同发展的研究主要集中在京津冀[2]、长三角[3]、大湾区[4]以及成渝地区[5]几个经济体,对东北地区体育产业协同发展的研究较少。

表1 近年国务院批复的城市群及区域一体化发展规划

1 区域经济一体化背景下东北地区体育产业协同发展的必要性

区域经济一体化在降低区域经济贸易成本,促进区域生产要素流动,扩大区域规模经济效应,提升区域经济发展整体效率,改善区域社会福利状况等方面有着积极作用[6]。而区域一体化与区域协同发展之间存在显著的双正向互动关系,且区域协同发展对区域一体化的作用要强于区域一体化对区域协同发展的作用[7]。区域体育的协同发展对促进群众的身心健康,丰富业余文化生活,发展地方经济,提升精神文明建设水平具有重要的作用,是实现区域体育资源均衡配置的重要手段,也是促进区域体育内涵式发展、均衡发展与集约型发展的重要思路[8]。

由此,在区域经济一体化背景下,推动东北地区体育产业协同发展是降低区域体育产业生产要素交易成本,提升区域体育经济发展效率的需要;是增加就业,丰富体育消费市场,改善区域人们生活的需要;是优化产业结构,转变经济增长方式,加快区域经济一体化与区域振兴的需要;构建区域经济内循环,提升区域经济综合竞争力的需要。

2 区域经济一体化背景下东北地区体育产业协同发展的可行性

2.1 良好的工农业基础和较高的城镇化水平,广泛的体育群众基础和较高的竞技体育水平

体育用品制造业的发展离不开先进的工业技术,体育服务业的发展也离不开农业的支撑,东北地区良好的工农业基础可以为体育产业的发展提供技术条件和低价的农产品供应。较高的城镇化水平蕴藏着对体育工业品和服务产品的巨大需求。

较早的工业化和城镇化进程培育了东北地区广阔的体育群众基础,新中国成立以来,东北地区体育事业成就斐然。哈尔滨冰球队从1955—1959年一直是全国冠军;1959 年第一届全国运动会,黑龙江省获14 个单项冠军,16 人打破12 项全国纪录[9]。改革开放40 年间,吉林省运动员在一系列世界大赛中夺取了343个世界冠军[10]。辽宁省运动员也获得过28个奥运会冠军、466个世界冠军[11]。

2.2 较高比例的高素质人才优势

一是有着较多的高素质体育人才,尤其是运动员。如在备战北京2022冬奥会过程中,黑龙江省3302名运动员参加冬季项目,全国注册占比46%,280 名运动员入选各级各类国家集训队[12]。而且东北地区三所兴建于建国初期的专业体育院校,每年为社会输送几千名体育专业人才。二是有着较高比例的高等学校在校生。相较于其他区域经济体,东北地区有着较多的高等院校和较多的高校在校生,他们是东北体育产业崛起乃至东北区域振兴的重要力量。

2.3 国家振兴东北的专项优惠政策和密集的体育产业发展政策

面对国家整体向社会主义市场经济体制转轨过程中,东北地区不断减缓的经济形势,2004 年4 月,国务院正式成立振兴东北地区等老工业基地办公室,全面启动振兴战略。为支持东北地区经济振兴,国家实施了诸如改造项目、高新技术发展专项、金融财税等一系列优惠政策[13]。而且,国家对东北振兴的政策支持保持了相当的连续性。

2008北京奥运会后,国内体育氛围愈发浓厚,体育事业发展受到国家越来越多的重视,一系列政策文件相继出台,为体育产业持续健康发展提供了良好的制度保障。

2.4 冬奥会举办兴起冰雪运动热,适逢东北地区体育强项

2015 年7 月,北京申办成为第24 届冬奥会和冬残奥会举办城市。冬奥会的筹办受到党和国家的高度重视,在北京2022 年冬奥会和冬残奥会组委会成立大会上,国务院副总理张高丽强调,要加快冰雪运动发展和普及,带动广大群众关心、热爱、参与冰雪运动。此后,国家体育总局、中共中央办公厅和国务院办公厅先后出台一系列政策文件,推动冰雪运动普及、促进冰雪体育产业发展。

3 区域经济一体化背景下东北地区体育产业协同发展的困难与挑战

3.1 经济体制和行政体制缺乏活力,营商环境欠佳

制度经济学认为,制度是经济增长的内生变量[14]。资源配置、计划决策、产品分配等一系列经济行政制度影响着区域经济的持续健康发展。东北地区长期受计划经济体制影响,国有和集体经济占比高,不同于民营以及外资经济主体以追求利润为经营导向,国有和集体经济主体部分是为了早期战略发展和社会稳定团结的考虑而兴办,缺少对经济效益的足够重视,这也导致国有和集体经济的生产要素配置、计划决策以及产品分配缺乏效率,不能反映真正的社会供需状况。而且这样的经济主体决策代理人可能会为了自身的政治经济利益而陷入“寻租”风险。

2020年6月,由多家组织机构联合发布的《后疫情时代中国城市营商环境指数评价报告》显示,中国城市营商环境百强中东北地区仅有大连、沈阳、长春、哈尔滨、吉林、大庆6个城市上榜[15]。2021 年11 月,中国社会科学院财经战略研究院与中国社会科学出版社共同发布的《中国城市竞争力第19次报告》显示,在两岸四地291个城市样本中,城市竞争力前百名中东北地区仅有长春、大连、沈阳、盘锦4个城市上榜[16]。

3.2 人口老龄化,人口流失,人口负增长

人口是区域经济体的生产力基础,也是区域经济体消费市场的基础。20 世纪70 年代制定的“计划生育”政策最先在当时工业化和城镇化水平较高的东北地区实施推行,几十年来,这对东北地区的人口、家庭和社会结构产生了重大影响,甚至形成了新的“生育观念”,少子化、低生育率成为趋势。当下东北地区不仅人口总量在各区域经济体中缺乏优势,人口的年龄结构也反映出显著的老龄化趋势。而且伴随着区域经济增长日渐乏力的形势,人口外流现象愈发显著,东北地区人口已陷入负增长。东北三省人口大量外流,既是经济增长不景气的结果,也是造成经济增长不景气的重要原因[17]。

3.3 地处边缘,距国家政治经济人口中心远,地广人稀,交通互联互通性低

地理位置是区域经济发展的“天生”条件。特殊的地理位置曾使得建国初期东北率先开始工业化和城镇化的进程,但这是社会主义计划经济体制下的“制度安排”结果。社会主义市场经济背景下,相比其他区域经济体,东北地区距离国家政治、经济、人口中心较远,这对生产要素流动、产品和服务市场的开发都是显著的劣势。

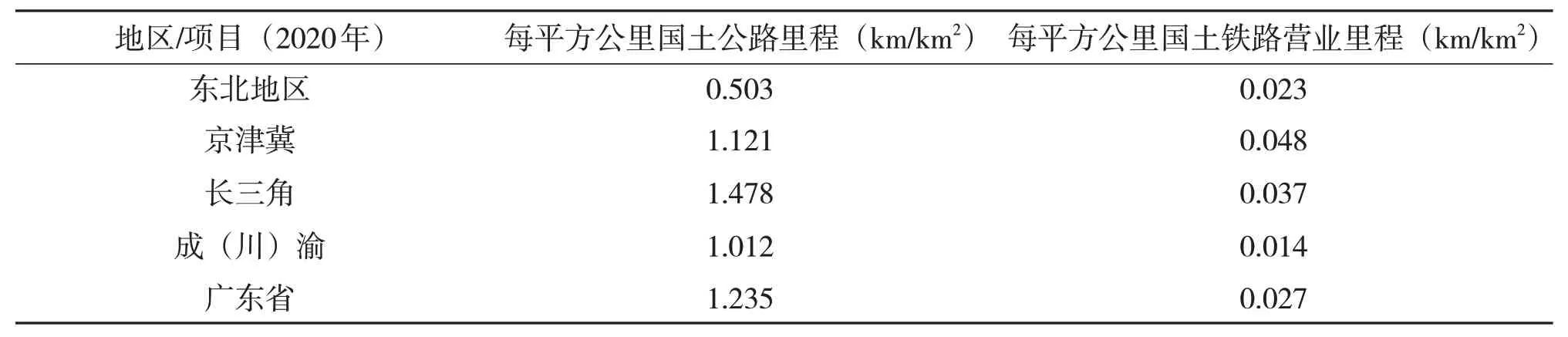

相对于其他区域经济体的人口密度,东北地区地广人稀,“偏僻”的地理位置使得东北地区与“关内”交通联系受到很大限制,而且区域内各地级市交通基础设施互联互通程度较低。交通不畅通不仅使区域内生产要素的流动和经济贸易往来受到较多限制,而且由此带来的时间成本也对体育旅游业的发展造成了很大的不利。

表2 区域经济体每平方公里国土公路里程和铁路营业里程

3.4 国内其他区域经济体日渐崛起,体育产业竞争日趋激烈

近年来,随着各区域经济体一体化发展趋势的推进,其内部在体育产业协同发展方面也都作出了规划性布局,并开始在体育赛事、公共体育服务、体育设施建设用地等方面作出尝试性合作,这对区域体育产业市场的培育有着重要意义。相比而言,东北地区虽然有着较好的体育事业发展基础以及当前国家大力发展冰雪产业的政策支持,但是还未提出区域性的体育产业协同发展规划以及尝试性的合作项目,这意味着东北区域在将来体育产业竞争中会面临较大的压力。

4 区域经济一体化背景下东北地区体育产业协同发展的策略

4.1 认识共同发展困境,建立协同发展共识

相较于经济较为发达的其他东中部省域,东北地区各省域不仅面临着经济增长乏力、产业结构不合理、人口老龄化、年轻人口外流、财政赤字率高等严峻的经济社会困境,也面临着逐步走向一体化的其他区域经济体的市场竞争挑战,区域整体经济社会发展面临着陷入“恶性循环”的风险。

但东北地区有着发展体育产业的优势资源和良好基础,通过对这些资源的整合和基础的拓展,体育产业将成为东北地区新的经济增长点,且将助力推动区域经济一体化进程,增强区域经济体竞争力。面对“边缘偏僻、相对封闭”的地理位置劣势,通过共同规划、投资、兴建,加强区域内交通、通信等基础设施的互联互通,将有效推进构建东北地区经济“内循环”,减轻在较高成本开拓外部市场路径下“对外”经济的依赖。以区域冰雪体育产业协同发展为契机,率先成立一个区域性体育产业发展联盟,打造一个受众广、认可度高的区域知名的巡回体育赛事,组建一个由各方体育行政部门及社会资本构成的混合所有制体育资源开发运营企业,共谋、共建、共享、共担一个体育产业示范园区,在示范成果的基础上逐步推动东北地区体育产业走向协同发展之路。

面对共同的发展困境,潜在的合作条件,巨大的发展前景,建立区域体育产业协同发展的共识是实现东北地区体育产业“跃进”式发展的前提。

4.2 深化行政体制改革,建立协同发展议事机构,制定协同发展制度规划

作为经济社会中唯一的合法强制机构,政府具有组织和维持市场和社会运行的职能,在制度创新方面,政府有着巨大的优势。面对区域共同的发展困境,政府机构在形成协同发展共识后,需要以“服务型、创新型、协同型”理念加快推进行政体制改革,建立区域体育产业协同发展议事机构,共商制定区域体育产业协同发展的法规制度、政策规划,整合区域体育产业发展资源,为区域体育产业的协同发展奠定制度基础。

公共管理者,尤其是地方政府领导的行政理念是影响政府效率的重要因素,针对架构现代政府机构的科层官僚制度和我国“条块分割”的行政体制特点,在行政体制改革中,尤其应考虑到官员的晋升考核对区域体育协同发展进程的影响,通过对晋升考核机制的改良,激发以地方政府领导为主的公共管理者对区域协同发展的内在驱动力。

4.3 推进国企改革,健全现代市场经济制度体系,促进生产要素向体育产业流动

受计划经济体制的影响,东北地区国有经济占各种所有制经济总体的比重较高,而且多为传统能源资源、工业制造产业,面对国内外需求状况的不断变化,在社会主义市场经济环境中,这些产业在竞争中缺乏显著优势,但由于体量大、牵涉面广而又占据着较多的社会资源。推进国企改革,对不涉及国家经济战略安全的、不属于现代企业经营范围内的、长期亏损需要补贴的产业企业予以剥离、破产、重组。健全现代市场经济制度体系,让市场决定生产要素的配置,鼓励国企改革腾置出的土地、金融、税收、人才等优势资源向以体育产业为代表的新兴产业流动。

表3 近年区域体育产业协同发展的政策文件及举措

高校学生既是体育活动的主要参与者,体育产品和服务的重要消费群体,也是“大众创业、万众创新”的主体,区域发展的未来。东北地区的体育产业协同发展要充分利用较多的高校人才优势,拿出全面、务实的优惠政策鼓励、支持、保障高校人才参与体育创新创业,努力将本地的年轻人留下来,争取创造更多的发展机会将外地的年轻人吸引过来,扭转东北地区人口经济陷入“恶性循环”的倾向。

4.4 鼓励和促进不同地域、不同城乡、不同体育社会组织之间的体育交流

体育市场的培育离不开广泛的体育人口基础,东北地区体育产业的协同发展需要加强不同地域、不同城乡、不同体育社会组织之间的活动交流。加强对全民健身事业的支持,在持续开展全民健身活动的基础上,以丰富多样的群众性体育赛事为支撑,吸引更多人群参与到体育活动中。重点培育体育消费群体,加强对青少年体育项目的培训推广和体育活动的组织交流,加强对老年体育项目的引入开发和组织交流。

4.5 搭建信息平台,促进政府、市场、社会信息交流

现代社会是信息社会,信息的流动速率很大程度上影响着整个社会的运行效率。政府间的协同需要政策信息的沟通交流,产业间的协同需要价格信息的及时传递,社会间的协同需要文化信息的有效传播。东北地区体育产业的协同发展,需要借助国内互联网发展日趋成熟的条件,搭建体育产业信息平台,如政府间体育产业协同发展联席会议、区域体育产业发展年会、区域体育社会组织运营年会、区域体育产业融合发展会议、区域体育产业博览会及投融资交流会、区域体育产业发展智库论坛等,促进区域政府、市场、社会信息交流,为“体育+”“+体育”等新产业形态创造发展条件。