破产重整中银行担保债权的限制与保护

2022-05-27黄伟佳

王 兰 黄伟佳

(1.2.厦门大学 法学院,福建 厦门 361000)

随着疫情的长期持续性反复,后疫情时代的经济复苏将不可避免地呈现波动性、艰巨性等特征,并背负着巨大的经济下行风险[1]。对此,如何扶持处于困境的企业尽快走出危机,尤其借破产重整程序得以重生,成了后疫情时代各国经济发展的迫切需求。在破产重整程序推进的过程中,掌控经济输血阀门的银行扮演着不容忽视的重要角色。由于银行通常是破产重整企业的最大债权人,其债权是否受到限制以及如何实现,都直接关涉企业破产重整程序能否顺利完成以及企业能否获得再生的机会。倘若在重整程序中优先保障大数额的银行担保债权,很可能会影响破产企业复苏的进度以及其他债权人的债权实现程度,甚至导致企业再次跌入债务泥潭中而无力重生;但若在重整程序中过度限制甚至变相缩减银行的担保债权,也极易触发银行信贷风险,引致区域性或行业性的金融风险扩散,以及银行对某区域或行业“缩贷”所带来的经济复苏缓慢或发展乏力等负面后果。

在以银行为核心搭建的我国融资市场中,破产重整程序对担保权的限制成效将成倍级地反映在银行等金融机构上,使本应享受优先权的银行债权人常常沦为企业破产重生的“垫脚石”。一方面,由于企业破产与地方政府财政收入、政绩形象等有密切联系,政府出于自身利益或企业“大而不能倒”等因素考虑,多以削减银行等金融机构的债权为代价而为破产企业赢取喘息机会[2],加之,当前我国立法对重整程序中担保债权限制的规范较模糊,司法实践中又普遍存在复权考察标准单一、债权人举证难等现象,使得受限的银行担保债权在重整程序中要复权的难度很大。另一方面,银行债权人在重整过程中的话语权和参与度严重不足(1)在实践中,银行常常在债权人会议召开的前几天甚至会议召开时才得知重整计划的细节,这必然会严重影响银行债权人采取措施保护自身权益,也易导致破产重整表决过程中各方矛盾冲突较大,表决不通过的概率也较高。参见虞孔坝、程剑飞、项小青《企业破产重整中银行债权保护的研究——基于温州的实践经验》,《浙江金融》2015年第11期,第9-14页。,其建议往往被忽略而由法院直接予以强裁,尽管实践中较常见的替代性偿债方式如市场化债转股、留债等具有一定的可取性,但要么债转股中的股价估值偏高而稀释了原担保债权额度,要么留债后因留债额远低于原债权额而使银行实际受偿的效益大幅减损。因此,如何在破产重整程序中对银行的担保债权予以有效保护的基础上设置适宜的限制机制,是衡平各方权益并保障企业顺利实现重整复苏,以及化解地方性金融机构信贷风险的关键所在。尤其在后疫情时期,银行担保债权与破产重整目的之间的张力愈发凸显,如何确保银行的担保债权在破产重整程序中得以保全与实现,并防止信贷风险的进一步扩散,将成为影响一国市场经济能否快速从疲软走向复苏的重要因素。

为此,本文将从破产重整程序中限制担保债权的必要性与正当性之逻辑理路出发,并在对银行担保债权限制与保护失衡的本土考察基础上,通过对美国破产重整相关立法的借鉴中汲取合宜的做法,以致力于完善我国破产重整中银行担保债权的限制及保护机制。

一、银行担保债权在破产重整程序中受限制的逻辑机理

鉴于担保债权对担保物的支配性和优先受偿性,银行的担保债权本应在破产法领域享受同等保护之优势,故破产重整程序中若对担保债权的行使规则予以调整以力求契合重整目标,自然需要有充分的必要性论证与正当性考量。

(一)限制担保债权的必要性:利益衡平的视角

因担保物往往关涉到一家企业的生存发展命脉,故在破产重整程序中担保债权人就担保物行使的优先受偿权,必然会与债务人企业通过破产重整而重获新生的权利发生冲突。这两大私权理应得到平等的对待与保护,但因企业破产亟待重生这一特殊因素的介入,使背负着员工就业、地方财政、经济发展、社会维稳等重担的破产重整机制,必然要在担保债权人与破产企业二者的权益冲突中做权衡,从而在更广泛意义上实现利益最大化下的实质平等。由于平等本身就包含着不平等的因子,以拯救企业为名的破产重整所具有的利益最大化之公益性因子犹如砝码,使得债务人企业与担保债权人权利保护的天平必然有所倾斜。

一方面,对破产重整中银行担保债权的限制是挽救破产企业、助其重生并恢复生机的必备要件。对银行债权人而言,参与破产重整程序有可能导致其受偿额低于在清算程序中的受偿额。除了不能及时地行使担保债权之外,最直观的损失体现在当破产重整程序启动后停止计息带来的收益损失,还包括破产重整期间重整能否成功的不确定性,以及重整时间拖延下债务人企业占有甚至使用担保物而致担保物损耗或贬值等因素,这都很可能使银行债权人在担保物上的权益遭受多重折损[3]。因此,大多数的银行债权人通常是不愿参与破产重整程序或不愿重整成功,只想尽快进入清算程序以优先实现债权(2)此情形在司法实践中并不少见,如在重庆三华工业有限公司重整案中,第一次表决以及经过受偿方案调整后的第二次表决中,担保债权组均表决不通过重整计划草案,参见(2016)渝0109民破字第00001号民事裁定书。。而对于债务人企业而言,由于银行担保债权所指向的担保物如厂房、机器设备等往往是企业能否顺利重生的关键要素(3)以厦门中盛粮油集团公司重整案为例,该公司主要以不动产、机器设备、商标作为抵押或质押标的,而这些资产价值占该公司资产总值的90%以上,参见(2017)闽0426破1号民事裁定书。又如,湖南福星林业股份公司重整案中,该公司甚至将全部的林权抵押给债权人,参见(2016)湘0626破字第2号民事裁定书。,尤其当企业遭遇的债务危机主要是因同类产品迭代竞争、产业供求机制失调、国际贸易环境变化,抑或相关法律政策调整等客观因素引发的,此时企业若仍保有被救助的强烈意愿与重生的一丝希望时,就有必要通过破产重整程序来助其摆脱债务泥塘而重回市场。此外,为了避免被抵押的企业重要资产在破产清算的拍卖环节中被低价转让,从保全企业资产价值的基点出发,债务人企业也更有动力走破产重整更生程序。故此,倘若破产重整程序中对银行的担保债权不加以适当限制,则企业重生所仰赖的经营性资产将可能因担保债权的优先实现而遭受损失,企业生命力恢复与经营复苏将无从谈起,破产重整目的也必落空[4]。

另一方面,限制银行担保债权的行使也是最有可能确保全体债权人的利益得到最大化实现,并能最大限度地减少企业陷入困境对其他利益相关者造成负担,助力社会整体利益的增益。相较于破产清算程序而言,选择破产重整程序的动因之一就在于“企业通过重整所产生的持续经营价值将超过企业的清算价值”[5],这也意味着全体债权人通过破产重整程序更有可能获得较破产清算更高的清偿率。因此,为了破产重整的顺利推进,有必要对债权数额占比较大,又具有清偿优先性的银行担保债权予以限制,以部分特定债权人的权利受限换来全体债权人利益的提升,这在经济效益的立场上往往被视为更优选择。此外,由于企业不仅仅是投资者追逐利润的工具,同时也是社会经济发展的重要推手,企业职工、债权人、供应商、客户及当地社区居民等利益相关者都或多或少地受到企业发展优劣的影响,而一些大型企业的兴衰甚至会直接牵制当地经济的发展进度,因此当企业选择走破产重整程序而有机会存续发展时,对企业的其他利益相关者乃至社会系统而言意义重大,这也成为对债务人企业倾斜性保护的强有力证据,使得限制担保债权成为重整程序中的必然选项。

(二)限制担保债权的正当性:公共利益理论的视角

为解决破产重整目标与担保债权实现之间的冲突,各国普遍采取个人利益让位于社会利益的方案[6]。在私权神圣的思潮下,通过强制性法律限制私权行使的正当性何在?20世纪30年代金融危机席卷全球后出现的公共利益理论提供了答案。公共利益理论建立在亚当·斯密“看不见的手”的观点之上,该理论认为在纯粹自由竞争的市场环境下市场易陷入“失灵”的状态,市场资源无法获得最优配置而使社会整体利益受到损害,为了解决这一问题,需要外部强制力量的介入以扭转市场“失灵”的局面,进而实现资源的优化配置[7]。映射至破产重整领域,若允许担保债权自由行使,企业将面临资源严重流失和重整失败的结局,从而进入企业清算程序并彻底终结,由此产生的一系列负面连锁反应将在很大程度上减损社会整体利益。此时就需要强制性法律的介入,通过暂时性限制担保债权行使以及事后替代性恢复担保债权人权利的方式,兼顾重整程序效率与担保债权人权利保护的平衡,助力实现社会整体效益的最大化。在公共利益理论解释下,重整程序中限制担保债权的正当性主要源于公私权内外界线分野的合理性,以及担保债权恢复与保护的及时性。

第一,公共利益是公私权内外分野的界线所在,是限制担保债权的正当性基础。公权力运行的内在依据是公共利益,旨在保护公共利益不受侵害以及增进社会福祉;而私权利行使的外在界限亦为公共利益,即私主体在自由谈判、博弈、决策中谋求私人利益最大化时,应以不损害公共利益为前提[8]。当公权和私权的行使均以促进公共利益和不侵害公共利益为准绳时,二者互不干涉;而当私人利益与公共利益发生冲突时,判断公权是否有必要介入来限制私权、私人利益是否应让位于公共利益的基本标准,则落脚于限制私权所产生的对公共利益的增益是否大于私人利益的减损。在破产程序中,限制担保债权可能会造成担保债权人时间利益、信赖利益、财产价值的损失,但能在很大程度上提升企业重整成功率,助益企业持续经营价值的保持和增长,实现职工岗位的维持、投资者利益的保全、债权人受清偿率的提升甚至某地区金融系统的稳定等公共利益。因此,从宏观视角上看,限制担保债权的正外部性将超过其所产生的负外部性。

第二,破产重整程序中对担保债权的限制是暂时性的,一旦限制条件消失,就及时恢复对担保债权的保护,尽可能减少对私人利益的损害,从而为限制担保债权的正当性增加了砝码。依据外部性理论,当私人成本或收益与社会成本或收益存在不一致时,易产生资源的不当配置[9]。在正外部性的情形下,主体的私人收益少于社会收益,若该主体没有获得相应的补偿,则该主体不会增加更多的生产或消费活动。质言之,在破产重整中若一味强化甚至扩大对银行担保债权的限制,而未使担保债权人获得相应的补偿与适度的保护,则可能会导致某地区金融贷款利率升高甚至“惜贷、缩贷”等后果,从而使企业资产在融资环节无法得到充分利用。例如,法国相关立法曾对破产重整中的银行担保债权采取严格限制的态度,这使得银行在后续的放贷中愈加审慎考核贷款企业的资质,并不断加强对企业贷款项目的评价及企业偿还能力的考察,从而导致整体上金融交易成本不断攀升,对当地经济的发展产生诸多负面影响[10]。对此,各国破产法在限制担保债权的同时也多考虑设置恢复担保权益的措施,增强担保债权实现的正当性、公平性并抑制其负面性。如法国、爱尔兰、荷兰等国破产法均规定了限制担保物权的期限,超过期限即恢复行使担保物权[11]。

二、本土考察:银行担保债权限制与保护失衡的实证探析

(一)担保债权限制与保护的失衡症状

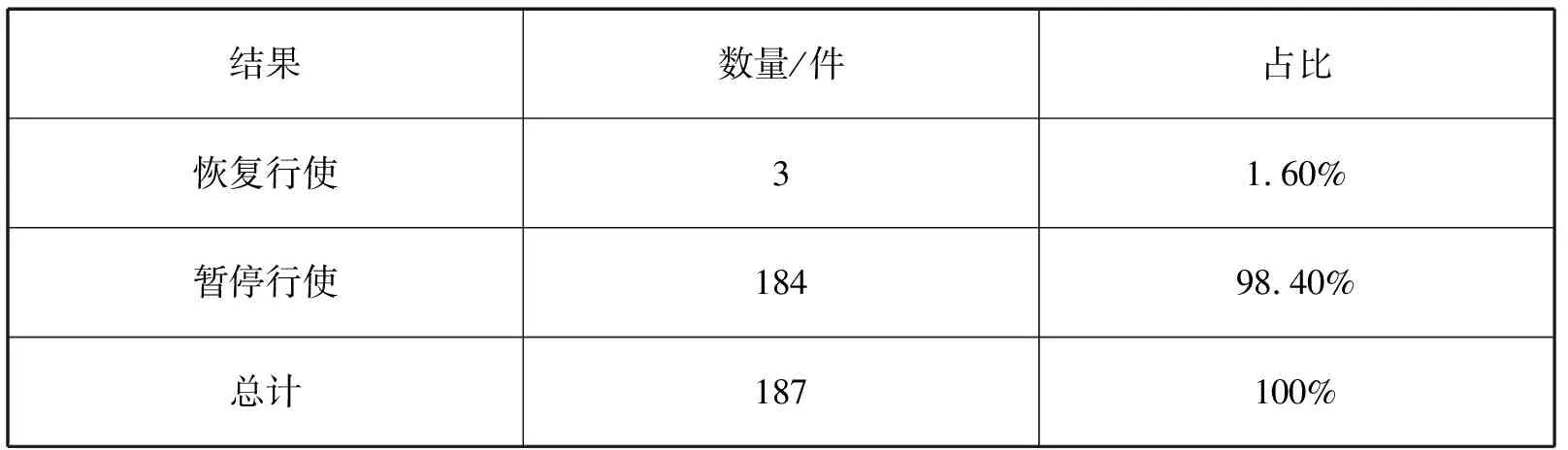

笔者以“破产重整”“恢复行使担保债权”为关键词,在中国裁判文书网、威科先行、聚法网、无讼、北大法宝等法律数据库检索2010年至2021年的十余年间相关公开案例,排除相同的案件以及二审、再审等重复案件后,共搜索到187件与担保债权相关的破产重整案件。以“恢复行使/继续暂停行使担保债权”的案件数量、判决/裁定的理由为统计基点,来考察《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)关于担保债权在破产重整程序中的限制及其恢复条件条款(4)详见《企业破产法》第七十五条第一款。在司法实践中的适用景况。

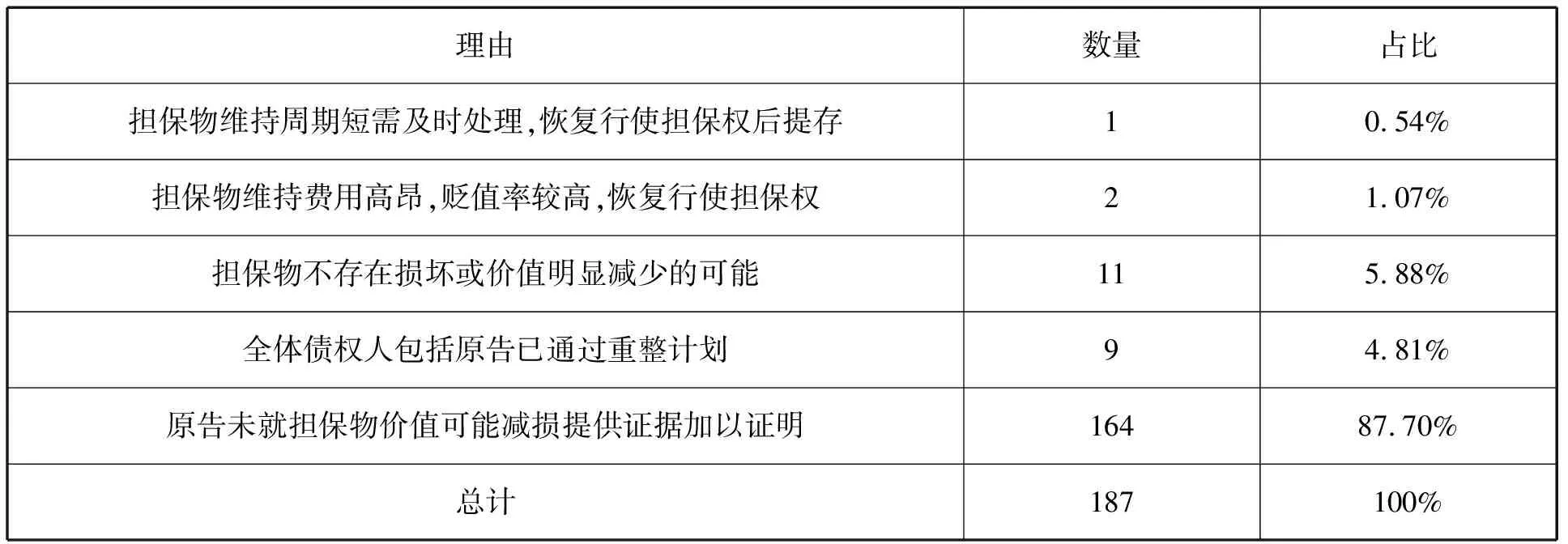

从破产重整程序中涉及担保债权暂停或恢复行使的187件相关争议案件中可以看出,绝大部分的案件均维持担保权的暂停行使,其占比高达98.40%,仅3例案件解除对担保债权的限制(见表1)(5)这3例案件分别是科弘系破产重整案、南京连润运输贸易有限公司与钦州市龙港船舶修造有限公司船舶修理合同纠纷案,以及周红斌与钦州市桂钦海运集团有限公司破产管理人船员劳务合同纠纷案。。其中,维持担保物暂停行使的理由中有87.70%集中于“原告未能提供担保物价值减损的证据”(6)如浙江省浙商资产管理有限公司与浙江民俗乐园有限公司破产债权确认纠纷案,参见(2018)浙11民初74号民事判决书。,其余的案件则以“担保物不存在损坏或价值明显减少的可能”(7)如张林生与济南金鼎房地产开发有限公司等破产债权确认案,参见(2020)鲁0124民初1724号民事判决书。或“全体债权人包括原告已通过重整计划”(8)如沁阳市诚信担保有限公司与河南清宫酒业有限公司、河南思可达光伏材料股份有限公司等追偿权纠纷案,参见(2016)豫0882民初38号民事判决书。为由一笔带过,分别占比5.88%和4.81%(见表2)。由此可见,破产重整实践中担保债权限制与保护的失衡主要表现在破产重整程序中担保债权人请求恢复行使权利存在难度,其优先受偿权在遭遇限制后没有得到及时的、应有的恢复与保护等。在统计的187件案例中有184例保持暂停行使担保权,而保持暂停的理由则各案不一且敷衍笼统。在仅有的3例恢复行使担保权的案件中,如科弘系企业破产重整案虽将担保物予以拍卖变现,但因担保债权的确权问题而暂时将担保物金额提存;而另外两个案件皆与船舶抵押权相关,法院判决恢复行使担保权主要涉及两个维度,一是船舶燃料、停靠、保养等维持费用持续产生且较为高昂,不利于全体债权人的利益,二是船体腐蚀、受损,贬值率较高。由此可知,在担保债权的复权实践中,法院考察维度都较单一,仅为担保物本身是否存在损坏、贬值的可能,以及保管、维持担保物的成本是否会损害全体债权人的利益,而未将暂停担保债权行使中债务人企业是否充分保护担保物、该担保物是否为企业重整所必需等因素囊括在内。

表1 2010—2021年“恢复行使/继续暂停行使担保债权”案件数量统计表

表2 2010—2021年相关案件判决/裁定理由统计表

(二)担保债权限制与保护失衡的因缘探析

尽管我国破产法确立了重整程序中担保债权的自动中止制度,以及担保债权在可能受损情形下的恢复救济机制,但长期以来“宜粗不宜细”的立法风格使得自动中止及其救济制度在中止范围、恢复救济具体情形、中止过程中担保权益保护等方面尚存不足,引致司法实践中的诸多适用困境。

第一,担保债权中止行使的范围不明确。除少数债务人企业在重整计划中指明非重整经营所必需的担保物能及时行使担保权外,大部分破产重整案件中的担保权并未区分“是否为重整所必需”而一律要求中止,此做法既无效率也不正当,无法帮助企业持续经营进而实现企业重整的目的,也常引致银行债权人的担保利益被不当处置。此外,关于中止行使担保债权的何种权能、是否暂停全部的担保债权权能等方面,现行破产法亦未有细致的规定。因此,实践中存在对担保权中止行使范围不一的乱象,甚至出现扩大中止范围的趋势,即有些案件中的管理人将中止行使的担保权范围理解为涵盖了担保债权人的优先受偿权,从而在变卖担保物后的款项不仅未及时向担保债权人分配,甚至扣留款项以变现或挪作他用如优先支付企业生产经营费用等,完全背离了限制担保债权的立法初衷[12]。

第二,担保债权中止行使的情形过于单一且缺乏灵活性。我国《企业破产法》第七十五条关于破产重整中担保债权中止行使的例外仅规定了一种情形,即只要担保财产具有价值降低的可能性,就达到申请恢复行使担保债权的条件,反之则应维持中止行使的状态。据此,司法实践中法院裁量是否恢复担保权的行使,也仅考察担保物是否损坏或价值是否减损的情形(9)如凌华印务公司破产重整案中,当担保债权人华融资产湖南分公司请求法院判令其对担保物拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权时,法院认为没有证据证明担保物存在损坏或价值明显减少以至损害担保权利人的情形,故判令继续维持该担保债权中止行使的状态,参见(2019)湘0121民初141号民事判决书。,而忽略了诸如“债务人是否提供补偿”“是否为重整必需”等因素的权衡,使得中止行使的例外情形适用过于僵化。对此,最高院于2019年发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)中补充了破产重整程序中恢复行使担保债权的相关内容,强调维持自动中止的条件之一是担保物为企业重整所必需的,且当债务人或破产管理人能够为担保物价值减少提供相应的担保或补偿时不予实行恢复救济,同时规定了申请恢复的审查期限(10)详见《九民纪要》第一百一十二条的规定。。不过遗憾的是该纪要不是司法解释,在司法审判中尚不能作为裁判依据予以援引,且目前也未见相关判决是以《九民纪要》该条款内容作为暂停或恢复行使担保权的说理依据。

第三,担保债权人申请恢复行使担保权的举证证明责任过重,无形中变相剥夺了担保债权恢复行使的可能性。在司法实践中,法院认为申请恢复救济的担保债权人应就“担保物价值可能减损”提供证据证明,否则将维持暂停行使(11)如中诚信托有限责任公司、胡万全申请执行人执行异议案,参见(2017)最高法民终780号民事裁定书。。然而,由于如机器设备、厂房等不动产担保物一般不转移占有,在抵押期间仍归债务人企业占有并使用,因此若由企业之外的担保债权人举证证明该担保物的价值有减损的可能,在现实中存在较大的困难,极易导致债权人因举证不能而无法恢复行使担保权的情形,使担保债权恢复行使的救济路径“名存实亡”。如表2中,因原告举证不能而无法恢复行使担保权的案例占比高达87.70%(12)如中国工商银行股份有限公司张家港分行与张家港保税区禾硕国际贸易有限公司、江苏华邦物流有限公司信用证纠纷案(2017)苏0582民初5845号民事判决书。。

第四,地方利益干预下的多元偿债方案实则难以充分保障担保债权的有效实现。如前所述,破产重整计划虽常遇担保债权组的表决反对,但仍有可能被法院强裁通过,这背后往往掺杂了太多的地方利益考量。在目前多地较普遍采纳的多元偿债方案中,除了传统的以物抵债、现金清偿外,还包括留债、债转股、信托受益权等新型偿债方式,但现实中要么银行转股价格远高于投资者入股价或股票实际价值,要么信托受益权的估值有失公允、实际清偿率难以测算且不确定性较大等,都在无形中大幅减损银行债权人的合法权益。此外,尽管“留债策略”能大幅缓解债务人企业的现金清偿压力,为企业快速恢复生产经营能力发挥了巨大功效,但留债后银行的担保债权往往沦为普通债权,抑或在财产评估值或清算值预估偏低的情形下被变相缩限为普通债权(13)如在朝柴动力、铸造公司合并重整案中,朝阳银行近18.31%的债权被迫调整为普通债权,参见(2020)辽13破7号。,担保债权的清偿空间一再被压缩。

三、他山之石:美国破产重整中担保债权的中止、估值与实现

纵观域外,如英美等国在破产重整程序中设置了自动中止制度,又如法国、爱尔兰等国在破产重整启动后设置了“观察期”或“保护期”的自动触发机制,以暂停担保债权的行使[13],再如荷兰等国尽管在破产重整程序中并未规定担保债权自动中止制度,但允许债务人或利害关系人提出暂停行使的申请,该暂停行使的期间最长为两个月[14]。相应地,在限制担保债权行使的同时,多国通常会采取现金支付、提供替代性担保等措施对破产重整程序中的担保债权予以及时保护[15]。其中,美国破产法中关于自动中止机制、担保物估值实践、预重整和信用投标权等规定颇为成熟,在实践中受到多国的认同与借鉴。

(一)自动中止制度及其救济措施

《美国破产法典》第362条确立了自动中止制度,并同时规定了“充分保护”作为维持“自动中止”的条件,“充分保护”必须是完全补偿性的。在Murel Holding Corp.重整案中,第二巡回法庭指出只有对担保债权人的支付是“完全补偿”的情况下,才能达到“充分保护”的标准,因此对担保债权人的支付甚至还包括对时间价值的补偿(14)75 F.2d 941 (2d Cir.1935).。破产管理人(受托人)若不能提供“充分保护”,则法院可以禁止债务人使用该财产,担保债权人亦无须在获得“充分保护”之前交出财产[16]。根据《美国破产法典》第362条第4款的规定,利害关系人在特定情形下可以向法院申请解除自动中止。法院在解除自动中止时主要考虑四个方面的问题。第一,担保权益是否受到充分保护、继续自动中止是否会对有担保债权产生不应有的损害?此“损害”主要指因折旧、物理损坏或其他风险所造成的担保利益的减损。第二,债务人是否对担保财产享有权益?若债务人财产大于债务总额,则因债权人的债权是安全的,法院一般不解除自动中止;若债务人财产总额小于债务总额,法院则可能解除自动中止[17]。第三,债务人是否具有成功重整的合理可能性?若不存在成功重整的可能性,则对担保债权实行自动中止的正当性基础即丧失。第四,解除自动中止是否会影响重整前景或自动中止的担保财产是否为重整所必需?例如,在Tracy重整案中,法院认为房屋在债务人经营业务的过程中并非必不可少的,因此对该房屋上担保债权行使的自动中止予以解除(15)194 F.Supp.293 (N.D.Cal.1961).。

申请解除自动中止时举证责任的分配在一定程度上也体现了对担保债权人的保护。在解除中止的听证会上,请求救济的一方只需对债务人财产权益问题承担举证责任,而反对方(通常为债务人)则需对其他所有的问题承担举证责任(16)See Section 362(g) of United States Bankruptcy Code (2020 Edition).。以“充分保护”的举证为例,若债务人无法举证证明其向担保债权人提供了“充分保护”,那么即便中止担保债权是公平、公正的,法院也可以解除自动中止。与此同时,若法院在申请解除的动议提出后30日内未做出裁决,则请求方的自动中止即解除,其旨在使自动中止的救济得以迅速处理[18]。

(二)担保债权的间接保护:担保财产的估值

对担保物的估值决定了担保债权人享有债权的金额,同时也决定了在破产重整程序结束后担保债权人能够优先受偿的金额。简而言之,估值确定了破产重整程序中担保债权应受保护的范围。

在美国,对担保物的估值主要有诉讼和谈判两种方式,但对参加破产重整的当事人而言,这两种方式都有一定的风险,或者不利于重整程序的推进。一方面,诉讼对担保债权人抑或债务人而言都是成本较高且耗时巨大的,尤其对担保债权人而言更具风险性,因法院对担保财产的估值定价可能远远低于他们内心所认为的担保财产的“真实价值”[19]。另一方面,尽管谈判的优势较诉讼更为突出,且往往成为担保财产估值的首选之策,因估值能符合双方心理预期,完成破产重整程序所需时间也大大缩短,但如果双方当事人谈判不成功,则需重返诉讼程序以确定担保物估值,这实际上延长了破产重整程序并增加了重整程序成本,同时有担保债权人也可能因程序的拖延而遭受更多的损失,进而拉低重整程序效率。此外,诉讼或谈判持续的时间越长,其所产生的间接成本也越高,甚至可能超过重整程序的直接成本(17)间接成本主要指破产重整程序中的不效率所产生的费用,而直接成本则指破产重整程序自身所产生的正常成本。。

鉴于此,学者建议以市场价值为衡量基准的优化估值方法,即拍卖和期权交易相结合[20]。这种估值方式主要分为三个阶段。第一阶段在担保财产上形成期权,将期权进行拍卖,任何人(破产参与人或程序外人员)都可以参与竞拍,由此确定有担保债权人所享有的担保债权的价值;第二阶段则以拍卖产生的结果作为基础,制定重整计划;第三阶段为债务人重整成功后,由拍卖价最高者即期权所有者获得担保物,并再次拍卖出售。这种方法能极大缩短估值在重整程序中所占有的时间,从而减少费用并提高重整程序的效率。

(三)担保债权人权益实现的保障:预重整机制与信用投标权

实证数据表明,在美国的破产重整司法实践中,担保债权的“实现率”是极高的(18)在美国,根据企业破产重整计划,78%担保债权人可得到全额清偿,18%-22%担保债权人的债权“实现率”虽低于100%,但平均值也接近66%。对此予以粗概化统计,美国担保债权人的平均“实现率”约为98.17%,比例较高。See Lawrence A.Weiss,Vedran Capkun.Bankruptcy Resolution:Priority of Claims with the Secured Creditor in Control.American Law and Economics Association Annual Meetings.The Berkeley Electronic Press,2007.,而这主要得益于两大要素:一是预重整机制,二是信用投标权。

预重整机制是指在破产管理人正式任命之前,由债务人企业和债权人共同协商、谈判,并共同决策企业资产出售、债务调整等事宜,此后再由破产管理人实施预先确定的计划[21]。在程序简化、耗时较少的预重整过程中,担保债权人是与债务人企业进行谈判并指定破产管理人的唯一参与方,就此赋予了担保债权人对破产重整程序较高的参与度和控制权,进而提升自身担保债权实现的确定性。尽管人们对这种预重整程序能否兼顾其他主体利益仍存不少质疑,但诸多实践证实了该机制确实有力确保了担保债权在破产重整程序中的充分实现[22]。信用投标权则指担保债权人有权以担保债权的全部价值对担保物进行赊购(19)See section363(k) of United States Bankruptcy Code (2020 Edition).。该权利设置的初衷是为了保护担保债权人免受其担保物被低价出售的风险,使担保物以担保债权人认为公平合理的市场价格出售[23]。事实上,信用投标权的运用不仅能有力保障担保债权人的权益,也能基于对担保物价值的最大限度保全而使无担保债权人甚至债务人企业从中获益。就担保债权人而言,信用担保权为其提供了实现担保物全部价值的机会,是其免受拍卖出售中“破产折扣”(20)“破产折扣”(Bankruptcy Discount)是指鉴于债务人可能存在某些未公开的、有损于买家利益的信息,故对抵押物在拍卖、变卖的过程中予以打折处理。See George A.Akerlof.The Market for Lemon:Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics,1970(84):488-500.风险的保护伞;就无担保的普通债权人而言,最大限度提升担保物的价值也意味着担保债权中转为普通债权的数额大幅降低,防止担保债权对无担保债权的稀释;就债务人企业而言,信用担保权可增强拍卖会竞拍各方之间的竞争力,消除债务人企业的管理层对可能不会提供好价格的“白衣骑士”买家的青睐,以最终实现债务人财产价值的最大化[24]。然而,担保债权人并非在任何情况下都可以自由行使信用投标权,法院可出于“特定原因”而限制担保债权人的信用投标权。在大多数美国司法案例中,这些“原因”通常基于担保债权人实施了不公平、不正当的行为,或者投标行为不合理以至于不得不冻结其信用投标权(21)如Aloha Airline案中,担保债权人与一家竞争航空公司签订了知识产权许可证,而这家公司正试图迫使债务人企业停业,并施行了使用债务人企业商业秘密、销毁证据等不当行为,因此法院限制了该担保债权人的信用投标权。See Michael Friedman,Larry G.Halperin,Simone Tatsch.Recent Challenges to Credit Bidding—A New Trend.Pratt’s Journal of Bankruptcy Law,2014(10):441-442.。近些年来,法院限制信用投标权的“原因”呈现扩大趋势,在一些判决中甚至出现为实现债权人利益最大化或为了营造竞争、开放、稳健的销售环境目标,而限制行使信用投标权的情形[25]。

四、银行担保债权限制与保护机制的本土优化

在充分考量域外机制合理性的基础上,从本土优化的可行性入手,完善银行担保债权限制与保护机制应在两大维度上落地:一是在我国破产重整程序中进一步完善自动中止条款的设置,同时须搭建科学的担保物评估制度、增设信用投标权,以强化银行担保债权人的权益保护力度;二是积极构建银行担保债权人在破产重整程序中的主导发声渠道,以提升银行债权人在重整程序中的参与度与发言分量。

(一)细化担保债权自动中止及其救济条款

1.完善自动中止适用范围。依德国学者柯拉(Kohler)关于物权的“实体权”与“价值权”之二分理论,物权发挥作用的基础在于物的使用价值或货币价值,前者称之为“实体权”,后者称之为“价值权”[26]。由于交易当事人设立担保债权的目的主要在于获得物之潜在的货币价值,以保障未来债权的实现。在破产重整程序中,若担保债权人发挥担保债权的货币价值/交换价值,就必然影响到债务人企业对该担保财产的使用价值。因此,从二者利益冲突的本质入手,破产重整程序中暂停担保权行使的范围应限缩在“防止担保债权人行使价值权以干扰债务人行使实体权”的限度之内,一旦担保债权的行使不会导致债务人对物的使用价值受影响(如该担保物并非债务人企业生产运营的核心资产)或者归于消灭(如担保物被出售),那么该担保债权就不应在破产重整程序中被限制行使的自由,其所享有的优先受偿权理应得到保护。故此,建议将我国破产法中关于担保债权自动中止的条款,调整为“在重整期间,对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使,且暂停任何获得担保财产或行使担保财产控制权的行为,但担保债权人的优先受偿权不受影响”,以更清晰明了地限定担保债权被限制行使的权利边界。

2.增加充分保护条款以提高自动中止制度的灵活性。尽管《九民纪要》在一定程度上回应了“暂停与恢复行使担保权”条款适用过于僵化的问题,但相关条款仍有待进一步完善的空间,除了要明确判断暂停或恢复行使担保债权的关键标准是该担保物“是否为破产重整所必需”,还应从“充分保护”的兜底条款及其程度标准这两个方面细化担保债权的保护条款。首先,建议增加“充分保护”措施的兜底条款,即“充分保护”的目的在于使担保债权人的担保权益免受自动中止的损害,无论充分保护的措施为何,只要能使担保权益保持本来的状态即可,因此可在债务人企业提供“相应担保或补偿”之外,再增加“或其他任何不容置疑的合理等价物”[27]的选项。其次,还应明确“充分保护”的程度标准,可借鉴美国破产法上的“完全补偿性”标准,即“充分保护”应达到使担保债权人的担保利益“始终”保持其本来应有的状态,并进一步明确将“充分保护”作为维持自动中止的条件之一而动态地贯穿于破产重整程序始终。

3.完善恢复担保债权的救济程序。我国现行破产法尚未规定担保债权人申请恢复行使担保债权的救济程序,但这一程序性条款对落实担保债权人的合法权益实则尤为重要。因此,有必要增加担保债权人的救济程序条款,并从当事人举证责任的分配与审理期限的限制两方面着手。

其一,要明确当事人之间举证责任的分配。如前所述,在我国司法实践中,法院通常要求申请救济的担保债权人对“担保物价值可能减损”承担举证证明责任,但因担保物的不转移占有、债务人企业不配合等缘故而致举证不能的现象十分常见。对此,可借鉴美国破产法的举证责任倒置机制,即担保债权人申请恢复救济时仅需证明其对担保财产享有担保权益,而担保财产是否为企业重整所必需、担保财产是否存在价值减损的可能性,以及债务人企业是否已提供充分保护等事项则由债务人企业承担举证责任。其中,就“担保财产是否为企业所必需”的事项上,法院应充分尊重债务人企业的商业判断,在此基础上可适当引入专业评估机构或专家意见[28]。其二,建议明确法院对恢复救济申请的审理期限,设立快速审结制。如前所述,为避免因破产重整程序的不效率而给银行债权人的担保权益带来更多的损耗,故有必要明确担保债权恢复救济的审理期限,比如将该审理期限制于30日内,如有特殊原因可延长至60日。由于该审限设置的核心目标是为了更充分、及时地救济担保债权人,因此若法院未在规定的审限内做出裁决,那么该担保债权就应能自动恢复行使。

(二)确立担保财产估值制度与信用投标权

担保财产的估值在破产重整的自动中止与恢复行使环节中向来居核心地位,是确定担保物价值、衡量担保物价值是否受到减损以及“充分保护”措施是否能够完全补偿的根基[29]。目前,我国破产重整程序中的估值机制主要是以第三人中立评估为主,即由法官、专业评估机构等主体对担保财产的价格做出判断,但第三人中立评估难免因个人认知与理性的局限性而有所偏差(22)如“四川川地房地产评估有限公司评估失实案”中,四川川地房地产评估有限公司对遂宁市国泰贸易公司房地产价格评估时,评估结果严重失实,最终四川省建设厅根据《房地产估价机构管理办法》的有关规定对该公司给予警告、罚款和责令整改的行政处罚。详见建设部通报房地产交易秩序专项整治八起典型案例,http://www.gov.cn/gzdt/2007-03/22/content_557335.htm,2021年11月30日。,且易产生权力寻租等腐败现象[30]。事实上,相较于第三人中立评估,市场估值和自我估值显然更具效率。由于担保物多为债务人企业所占有、使用,其对担保物的市场价值、损耗情况、故障和维修历史等更为熟悉,而银行担保债权人至少在担保权设置之初对该担保物的基本情况也有所了解,也十分关切该担保物的市场价值变动等情况,因此经过市场和自我估值所确定的价格会更符合各方当事人的心理预期,有助于增加当事人满意度,减少相互间的对抗或质疑[31]。

对此,建议立法上应先确立谈判估值方法。即,当企业进入破产重整程序时,应先由担保债权人与债务人企业就担保财产的价值进行充分谈判,但为了防止谈判期间过长而产生过高的间接成本,建议依据商业交易惯例,对谈判时长予以合理限制。时限一到即使谈判不成功,也应转入下一步的估值程序。此外,由于我国期权交易仍处于发展阶段,若将期权交易引入担保物估值制度中,在现阶段可能会导致重整程序复杂化,因此,可借鉴域外的做法,将拍卖与期权交易相结合的估值方法改造为谈判与第三人中立评估相结合的方式。当双方谈判失败时,先由第三人居中确定最终估值。第三人评估时确定了适当比例,若双方提交的价格差距小于此比例,则最终估值取二者之间的平均数;若双方提交的价格差距大于此比例,则由法院确定或双方当事人共同指定的专业评估机构介入以提出担保财产的估值。此时,若该估值低于二者中的最低值,则可取其与最低值之间的平均数;同理,若该估值高于二者中的最高值,就取其与最高值之间的平均数。

此外,当担保物的价值被低估或者以低于担保债权数额出售时,应允许担保债权人以其对担保物所享有的预期能实现的担保权益而非现金来参与竞拍,并通过该竞拍程序而有机会获得担保物的所有权。在行使这种信用投标权的过程中,也应赋予法院相应的自由裁量权,即法院可基于正当的理由如全体债权人利益最大化、维护交易秩序等,以限制担保债权人行使信用投标权。可以说,通过设立担保债权人的信用投标权,不仅有助于使担保债权免受财产估值或拍卖、变卖价格较低的损害,也能在根本上解决我国实践中用留债、信托、债转股等替代性偿债方案所带来的“画饼”问题,并最大限度地保全银行担保债权人的合法权益。

(三)搭建以银行担保债权人为主导的发声渠道

美国司法实践中通过预重整机制来提升担保债权人对破产重整程序的参与度与控制权,从而形成担保债权人有效反映诉求的发声渠道,但预重整机制亦存在弊端,其往往以牺牲其他债权人的受偿率为代价换取担保债权人回收率的提升,且以担保债权人作为唯一的参与方也易导致对其他利益相关者诉求的忽视[32]。鉴于此,我国破产法既要进一步提升银行类的担保债权人对破产重整程序的参与度,构建银行担保债权人为主导的发声渠道,也要注重对其他利益相关者诉求的回应。一方面,建议赋予银行参与制定企业重整计划草案的权利,即在重整计划草案提交表决之前,银行担保债权人应享有参与协商或提出建议的权利,债务人企业或管理人应对该建议的采纳情况予以及时反馈。同时,为提高破产重整的程序效率,建议对担保债权人参与制定重整计划草案设定期限,若超出该期限仍未出席草案协商会议或提交建议方案,则视为放弃重整计划草案的制定权。此外,司法实践中银行担保债权人的权益常因法院强裁而遭受损害,故有必要设立重整计划草案的债权人异议处理机制[33],即规定法院强裁之前应召开听证会,包括银行担保债权人在内的债权人均可在听证会上提出异议并表达诉求。另一方面,在构建以银行担保债权人为主导的发声渠道的同时,应注重其他利益相关者利益的平衡,以增加多元主体间的联动与制衡。故建议应由银行债权人担任破产重整程序中债权人会议的主席,使银行自然而然地成为发言有分量的债权人,并进一步将常规的“府院联动”发展成为由法院引导、政府根据法院请求配合实施、银行进言献策并具有一定主导力的“府、院、银三者联动”,使破产重整程序在确保银行担保债权实现的同时能兼顾多方债权人的利益。

五、结语

后疫情时期,大量陷入经营困境的企业亟待借助破产重整程序走出运营危机,而生产力的复苏又需依赖银行等金融机构提供充分且有力的资金供给,以助其快速复苏。故此,在破产重整中唯有拿捏好限制并保护银行担保债权的度,才能有效纾解破产重整目的与银行债权实现之间的张力,在促进企业顺利重整的前提下确保银行信贷支出与回收之间的良性循环,以防范金融风险的产生。然而,由于我国破产立法存在规范模糊且不一等问题,加之实践中出现银行重整计划参与度与话语权不足、担保财产估值变数大、债权人举证证明责任过重、地方干预下多元偿债方案易致担保债权减损等问题,导致我国破产重整中银行担保债权的限制与保护长期处于失衡状态。为此,借鉴颇为成熟的美国破产重整的相关制度,提出我国破产重整程序中银行担保债权限制与保护机制的完善建议:其一,于立法层面完善自动中止条款及其救济措施,明确自动中止的适用范围与充分保护的标准,完善恢复行使担保权的救济程序,以改变“一刀切”的僵化适用现状,使银行能自主运用破产法保障其合法权益;其二,确立担保物估值制度,确保担保财产的价值得到公平、公正的评估,同时增设担保债权人的信用投标权,保障担保债权免受担保物价值降低的损害,防止担保物估值成为迫使银行让步的筹码,彻底化解多元偿债方式虚化等弊端;其三,破产重整程序中建立以银行为主导的发声渠道,提高银行担保债权人对破产重整程序的参与度和控制权,同时兼顾其他债权人的合法诉求。概言之,未来破产法应更重视破产重整中担保债权的限制与保护之间的平衡,力求达致破产重整目标实现与担保债权人权益保护的共赢局面。