人工智能与司法裁判深度融合的路径分析

——基于法学方法论视角

2022-05-26王志勇辛淑静

王志勇 辛淑静

(1.河南财经政法大学 法学院,河南 郑州 450046;2.河南金学苑律师事务所,河南 郑州 450046)

一、导言

得益于计算能力的提升和大数据技术的进步,人工智能迅速发展,对国家战略安排及社会主体的行为方式产生了深刻影响。人工智能的发展也给法官的裁判活动带来了机遇和挑战。2019年2月,最高人民法院发布的《人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》明确提出,“充分运用大数据、云计算、人工智能等现代科技手段”“推动实现审判方式、诉讼制度与互联网技术深度融合,构建中国特色社会主义现代化智慧法院应用体系”。然而,目前来看,“中国司法系统斥巨资力推的大数据及人工智能技术在司法实践中的运用效果并不理想”[1]。可是,如何真正推进司法裁判与人工智能技术的深度融合呢?这就需要我们从更深层次思考两者融合的法理基础,并在此基础上探索实现两者融合的路径。

法律推理领域的人工智能研究始于布坎南和亨德里克于1970年发表的《关于人工智能和法律推理若干问题的考察》,该论文提出了理解、模拟法律推理所需要的各类知识以及如何将之应用于编制计算机程序[2]。之后的研究大致随着人工智能技术的发展而不断拓展[3],当前人工智能与法律的相关研究的目标大多在于设计计算机模型从而能够提出法律论证并预测法律争议的结果,并且开发了诸如Ross,lex Machina,Ravel等新的法律应用程序[4]。然而,这些研究多从律师角度试图设计诸如微信、支付宝一类的应用软件系统,而且人工智能在司法裁判中的应用也引发了一定的争议。尽管注意到人工智能在司法裁判领域适用的可能风险[5],但国内学术界对于人工智能在司法裁判领域的应用总体上保持高度的热情,这可以由最近几年相关论文发表数量佐证。然而,相关研究多从宏观层面论述人工智能在司法裁判中的价值、限度,鲜有从人工智能、司法裁判的内部机理入手探讨两者深度融合的实践路径问题。基于上述状况,深入到人工智能、司法裁判内部探讨两者融合的路径问题很有必要。为保持研究对象的确定性,笔者的探讨主要基于中国的司法语境,将人工智能与司法裁判深入融合的路径进行了类型化,并且详细分析诸种路径的内容和其中可能蕴含的难题,以期为进一步的相关研究提供理论基础,并为未来司法裁判中人工智能的应用提供有益参考。

二、人工智能与司法裁判深度融合的法理基础

从1946年第一台计算机诞生以来,人们一直寄希望于计算机能具有更强大的功能。21世纪以来,得益于计算能力和大数据发展,加之近年来媒体对AlphaGo陆续击败人类围棋高手的渲染,人工智能迅速引发全球热潮[6]。可以说,人工智能裹挟着巨大变革力正在深刻且全面地影响着庞大国家的战略走向和卑微个体的命运选择。作为审判活动的司法裁判并非自我运转的封闭系统,法官在司法裁判中所使用的方法毫无例外地也主动或者被动地“遭遇”了人工智能。如此,我们不禁会追问:当司法裁判方法“遭遇”人工智能时,两者之间会碰撞出什么样的火花呢?

(一)人工智能的源流与核心方法论

顾名思义,人工智能就是智能的人工化,或者人类智能思考的机械化。其观念史源远流长,早期萌芽或许可以追溯到亚里士多德,他最早提出一种类似回归规划系统的算法[7]。17世纪的一些思想家尝试将理性思考化约为数学体系。例如,霍布斯在《利维坦》引言中就谈道:“由于生命只是肢体的一种运动,它的起源在于内部的某些主要部分,那么我们为什么不能说,一切像钟表一样用法条和齿轮运行的‘自动机械结构’也具有人造的生命呢?”[8]而且他明确提出“推理就是一种计算”[9]。莱布尼茨也曾设想:“我们要造成这样一个结果,使所有推理的错误都只成为计算的错误,这样,当争论发生的时候,两个哲学家同两个计算家一样,用不着辩论,只要把笔拿在手里,并且在算盘面前坐下,两个人面对面地说:让我们来计算一下吧。”[10]1950年,图灵发表了《计算机与智能》一文,这通常被认为是人工智能学科的源头[11]。严格来讲,现代人工智能起源于1956年的达特茅斯会议,自此之后人工智能成为一门独立的学科。达特茅斯会议发起建议书中曾将其预期目标设想为,学习或者智能的其他方面都可以被精确地描述,从而我们能够制造一台机器模拟之[12]。所以,有些当代学者就提出,人工智能宣称的目标是创建可以与人类的思维媲美的计算机软件或者硬件系统,即表现出与人类智能相关的特征[13]。如果说人类智能的表现形式是知识,那么也可以说人工智能的研究是以知识的表示、获取和应用为归依。从逻辑学上讲,知识的基本单位是概念,而且知识本身也是一个概念。由此人工智能的问题就转变为如何表示、学习和应用概念。按照经典概念定义,逻辑学上通常区分概念的名称、内涵与外延,由此,概念具有指名、指心与指物功能。围绕如何让机器具有智能,人工智能的发展呈现为专注于实现人工智能指名功能的符号主义、专注于实现人工智能指心功能的连接主义与专注于实现人工智能指物功能的行为主义。具体而言,符号主义主张,只要在符号计算上实现了相应的功能,那么在现实世界就实现了对应功能。连接主义关注概念的心智表示以及如何在计算机上实现其心智表示。行为主义假设智能取决于感知与行动,只要把智能行为表现出来就具有智能。目前各个流派进行融合已经是大势所趋,特别是在大数据和云计算的助力下,新一代人工智能将引发新的技术革命[14]。时至今日还没有一个被大家一致认同的精确的人工智能定义,因为“人工”固然可以被界定为“非自然、人造的”,但“智能”的界定却是一个涉及多学科的难题。也正是基于此,人工智能的发展历史就呈现为一种“百舸争流”的局面。

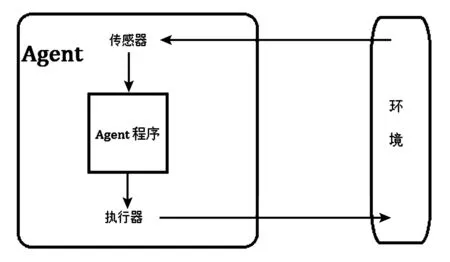

尽管尚未就人工智能的定义达成共识,但我们也许可以比较形象地讲,人工智能这门科学,就是让机器做智能人类才能完成的事情。如果我们不纠结于概念的诸功能而从智能人类整体角度来看,那么正如诺维格等人所讲,理性行动者(rational agent)就可能作为人工智能方法的核心。而所谓“理性行动者”,指一个为了实现最佳结果,或者当存在不确定性时,为了实现最佳期望结果而行动的行动者(1)此处的“行动者”就是能够行动的东西。参见[美]罗素、[美]诺维格:《人工智能:一种现代的方法》,清华大学出版社2013年第3版,第3-4页。。根据判断理性的根据,诺维格等人给出理性行动者的定义,即对每一个可能的感知序列,根据已知的感知序列提供的证据和行动者具有的先验知识,理性行动者应该选择能使其性能度量最大化的行动。作为人工智能核心方法论的理性行动者包括性能、环境、执行器和传感器。就此,可以具体图示如下[15]。

在此,我们可以自动驾驶汽车系统为例来说明。通常,自动驾驶的性能度量包括安全、快速、能耗低等,自动驾驶的环境包括各种各样的道路状况,自动驾驶车的执行器包括油门、刹车灯,传感器则至少包括视频摄像头、速度表等。然而,这其中最为核心的地方在于行动者程序,其能够实现把感知信息映射到行动的行动者函数。从这个角度来看,人工智能的任务其实就是设计行动者程序。理论上通常存在4种基本的行动者程序,即基于简单反射的行动者、基于模型的行动者、基于目标的行动者、基于效用的行动者[16]。归根结底,每种行动者程序的任务其实就是以特定的方式结合特定的成分来生成行动。例如我们可以计算机语言设计条件-行为规则来实现“如果前方路口红灯亮,那么就要刹车”的自动驾驶模式。除了自动驾驶之外,常见的人工智能系统还有扫地机器人、语音识别系统以及机器翻译等。当然,每种行动者程序在具体的领域的任务各不相同,而人工智能则希望发现不受领域限制、适用于所有领域的知识表示、获取、应用的一般规律、算法等。由此我们就可以理解当下人工智能的知识体系构成:知识表示包括有知识图谱,知识获取则包括各种搜索技术、人工神经网络、深度学习等,知识应用则包括专家系统、规划、自然语言处理、语音识别甚至智能机器人等[17]。无论如何,这些具体的知识板块其实都是为了理解和建造各式各样的理性行动者。

(二)司法裁判的目标与整体构造

当下国内法学界通常将“司法”界定为,人民法院和人民检察院行使审判权和检察权的活动[18],但本文所探讨的“司法”仅仅指法院或者法官行使审判权的活动。此种意义上的司法活动指特定国家的法官按照一定的诉讼程序审理个案纠纷时将该国家现行有效的法律规范适用于具体案件事实获得一个正当法律决定的过程或活动[19]。人工智能作为一种技术融入司法裁判,必然涉及两个前提方面的问题。其一,要不要融入?这涉及对人工智能在实现司法裁判的目标方面的作用的判断。其二,如何融入?这涉及对作为整体概念司法裁判进行结构分析,以考察人工智能可能的融入路径。下文将分别从目标和整体构造角度对司法裁判展开探讨。

司法裁判的首要任务在于解决纠纷,因为诉讼案件实际上就是纠纷本身。然而,纠纷解决的功能并非独为司法审判所具有,协商、调解甚至暴力活动也具有纠纷解决的社会功能。或者说,裁判仅仅是社会归序的一种形式而已,由此人们之间的关系得以被调整[20]。显然,在纠纷解决之外必然还有其他内容将司法裁判与其他纠纷解决方式区分开来。就此,日本学者棚濑孝雄曾以两条相互独立的基轴将纠纷解决过程进行类型化,其一是纠纷是由当事人之间自由的“合意”还是由第三方有拘束力的“决定”来解决,由此形成合意性-决定性之轴;其二纠纷解决的内容是否事先为规范所规制,由此形成恣意的决定过程-法的决定过程。尽管不同类型之间的区分是相对的,但其所描述的类型轴中,司法审判大体上偏重于规范性与决定性[21]。依照其类型化观点,与其他类型的纠纷解决过程相比,审判的独特之处在于其解决纠纷的方式具有决定性和规范性。由此可见,司法裁判的目标除了纠纷解决之外,更在于以特定的方式解决纠纷。在美国学者富勒看来,作为社会归序形式的裁判的独特性在于,其赋予当事人以特定形式从而使其能够参与裁判结果的形成过程,这些特定形式包括提出对其有利的证据和理性之论据[22]。所以,“说理”就构成了司法裁判最为核心的本质,其中的“理”既包括规范理性理由也包括事实性理由。对于现代法治社会而言,最终规范性理由无疑是法律规范,所以司法裁判首先要“依法”论证。此外,司法裁判还要实现“个案正义”,因为“(法学)所关心的不仅是明确性及法的安定性,同时也致意于:在具体的细节上,以逐步的工作来实现‘更多的正义’”(2)卡尔·拉伦茨《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第77页。如果我们在更为狭窄意义上即“具体个案的解决”上理解“纠纷解决”,那么“个案正义”其实就是“纠纷解决”。。从此意义上讲,司法裁判的最终目标是获取并且证立一个正确的或者理性的判决(a correct or rational decison)[23],其内含着“依法裁判”与“个案正义”两个具体要求。

如果司法裁判的目标在于获取并证立一个理性的判决,那么司法裁判至少包含“发现”与“证立”两个层面的活动。“发现”与“证立”两分源自科学哲学中心理与逻辑的两分[24],也即某个科学思想的具体发现过程与证明该思想的过程两分。美国法学家瓦瑟斯特罗姆最早在法学领域区分了“发现的过程”与“证明的过程”[25]。在裁判语境下,前者指法官作出裁判时的真实过程,涉及直觉、心理等因素;后者指法官对裁判结果进行论证说理的理性重构过程,涉及逻辑、证明等因素。此种区分在法学中最大的意义在于回应法律现实主义对司法裁判客观性的解构[26],对于本文而言此种区分有助于我们更为全面地观察司法裁判的多重维度。在此基础上,法律论证理论者通常又将证立区分为内部证立和外部证立,前者涉及结论是否从为了证立而引述的前提中逻辑推导出来,后者涉及前提本身的正确性问题。以上的考察集中于司法裁判的过程本身,然而任何司法裁判其实都处于一定的外部环境之中,外部因素往往也会影响到司法裁判本身,例如特定国家的司法制度、政治制度甚至文化传统等因素[27]。一旦从功能性描述视角来考察,那么更为宽泛的内容将会进入我们的视野[28]。这其中,最为直接相关的当属程序规则,其次相关的是司法制度。如果我们排除文化传统等过于“偏远”的因素,那么司法裁判其实还涉及了制度和程序面向。由上分析可见,一个关于司法裁判的完整构造不仅仅包括“发现”和“证立”本身,而且也包括“诉讼程序”和“司法制度”这些相对外围的面向。由此,我们可以将司法裁判的整体构造图示如下:

司法裁判构造内在面向外在面向发现(说明性因素)证立(证立性因素)内部证立外部证立大前提小前提诉讼程序司法制度

(三)当司法裁判遭遇人工智能:内在路径与外在路径

由上考察可见,人工智能的核心方法论是理解和创造理性行动者,而司法裁判也具有多重构造维度。对照分析,就获取裁判结论的发现活动而言,人工智能研究可以理解并且设计特定的行动者程序进行计算建模,从而辅助、预测法官的司法裁判;就论证裁判结论的证立活动而言,当前的法律论证理论本身已然发展出诸多论证模型,完全有希望在此基础上实现一定程度的论证推理的模型化,增强司法裁判的释法说理性。当然,“发现”“证立”都是在一定的诉讼程序、司法制度的外部结构之中进行的法律适用,外部结构对法律推理无疑具有制度性约束,例如抗辩式和纠问式的诉讼程序必然影响小前提的获取,对法官地位的不同理解也必然影响到法律解释的诸种方法之选择。所以,人工智能融入司法裁判至少具有上述四种可能性途径。鉴于发现和证立属于司法者进行裁判活动的内在本身层面,所以本文称之为“内在路径”;诉讼程序和司法制度更多属于外在于裁判活动本身的宏观层面,所以本文称之为“外在路径”。然而,这些路径是否可行,各个路径又涉及哪些内容,我们仍需详细考察。

三、人工智能与司法裁判深度融合的内、外路径

人工智能在法的发现和法的证立层面的应用涉及计算机、法学甚至认知神经学等诸多学科,所以此方面的研究必然是交叉学科的研究。另一方面,对人工智能融入司法裁判的诉讼程序、司法制度的研究更多涉及特定国家的诉讼程序和司法制度,具有一定的经验性。所以,对内外路径的展开分析,既要从多学科的角度进行剖析,又要注意特定国家的制度环境的“地方性”。

(一)发现的路径

就获致一个正确的裁判结论的发现路径而言,人工智能如何融入其中呢?我们认为,人工智能的工作当前主要体现在精确预测,从而为法官的裁判行为提供指导。理由在于关于人工智能的两种假设,即弱人工智能与强人工智能。通常,前者指“机器能够智能地行动(其行动看起来如同它们是有智能的)”,后者指“能够如此行事的机器确实是在思考(不只是模拟思考)”[29]。强人工智能是否能够实现,本身在理论上就值得怀疑,其中最著名的反驳来自约翰·塞尔的“中文屋”[30]。即使理论上具有实现可能,至少就目前来看,强人工智能仍旧只是科幻电影《机器姬》里面的幻象。鉴于弱人工智能本身是在模拟人类思考而非代替人类思考,所以目前人工智能在司法中应用的主要研究方向在于模拟人类法官思考,发展出相应的人工智能预测模型。例如,在2016年,伦敦大学学院、谢菲尔德大学和宾夕法尼亚大学的科学家研制的人工智能程序,对欧洲人权法院584个案件进行数据分析并提出裁决,其结果与人类法官的裁决达到了79%的相似率[31]。从裁判理论来看,此种路径下的人工智能更多属于偏重于法律现实主义的非正统立场,这与坚持理性证立的诸如法律形式主义立场形成了对比。也即,人工智能在发现路径中的模拟秉持一种“现实主义”立场。为了准确预测裁判结果,理性行动者要能够理解人类法官裁判的“真实”过程,辨识影响裁判结果的“环境”因素,在此基础上编制相应的算法进行科学预测。然而,正如法律现实主义所见,人类决定的作出往往受到很多因素的影响,其中包括制度、利益、经验、情感甚至偏见等。如果单纯就预测而言,基于目标的行动者的设计可以将精确的“外部观察者”预测作为其性能度量,并由此分析相关影响裁判作出的因素。然而,这里仍旧面临一些难题:如何获知法官裁判的“真实”因素?这些因素如何导致最终结论的产生?这构成了人工智能设计中的“知识获取(knowledge acquisition)”难题。

就此,最直接的回应是“专家系统”,因为专家在特定领域具有专业知识,其在此领域显然最具发言权。这在需要专业知识进行判断的医学领域最为显著,例如最早的专家系统是医学领域的MYCIN,其旨在对血液感染进行诊断并推荐治疗方案,这也是目前最著名和成功的专家系统[32]。在法学领域,专家系统第一次在司法裁判领域中的实际应用,当属D.沃特曼等人1981年开发的裁判辅助系统[33]。为了达致预测的精确性,系统通常会区分简易案件和疑难案件。例如,瑞典法学家瓦尔格伦曾从人工智能角度对作出司法裁判的诸阶段进行了微观细致的研究,其中的“识别”阶段区分了简易案件和疑难案件[34]。然而,我们知道简易案件与疑难案件的区分本身在法哲学层面就具有极大的争议,而且由于认知偏见的存在样态的复杂化,即使专家也未必能完全捕捉到所有的“因素”。即使能够将之类型化,仍旧存在如何判断这些偏见与裁判结果之间的逻辑关系的问题。所有这些因素无疑都严重挑战了专家系统的可信性。鉴于专家-驱动范式(expert-driven paradigm)的不足,数据-驱动范式(data-driven paradigm)应运而生,其依赖于经由使用数据进行培训的机器学习,而机器学习则是在特征提取的基础上编制算法进行建模[35]。由于近年来大数据的发展,数据-驱动范式取得重大进展,例如举世瞩目的AlphGo背后就有机器学习技术的支撑。“机器学习致力于研究如何通过计算的手段,利用经验改善系统自身的性能,其根本任务是数据的智能分析与建模,进而从数据里面挖掘出有用的价值”[36]。在司法裁判领域,由于司法大数据的发展,利用大数据进行预测也成为一种新范式。例如国内法院多采用的类案检索推送审判辅助平台,其背后的技术原理就是机器学习,即从海量的判例数据中提出特征,根据类似度进行自动推送。然而,对于数据-驱动范式而言,最为核心之处有两点:其一,充足数据;其二,优质数据[37]。可是,对数据充足性、优质性的判断,我们显然无法单单从数据本身获得。在此,专家又有了“用武之地”。所以,一种吸收上述两种范式的混合范式也许是未来的发展方向。当然,在具体司法实践中对预测范式的选择会受到数据可及性、专家知识和领域特征的影响。例如对证据的判断和法律的解释显然并非完全相同,对两者的预测模型未必一致。

(二)证立的路径

如果说“发现路径”中的人工智能的应用大体属于法律现实主义的裁判立场,其功能体现在精确预测法官的裁判结论上,那么其无疑必然遭受法律现实主义裁判观所遭受的批判,即其忽视了法律规则内在的“正当化”面向。然而,人工智能在此固然没有必要否定法律现实主义的上述见解,但作为理性行动者的设计显然不应仅仅局限于精确的“外部观察者”预测,其更可能在设定性能度量的基础上发挥对“内部参与者”的指引功能。也就是说,理性行动者不但要预测,更要解释其结论。在此,我们所谓的“行动者”并非具有个人欲望、信念的个体人,而是一个“理性行动者”[38]。这在医学和法学领域尤其明显,因为作为患者或者诉讼当事人,其不仅期望理性行动者能够精确预测,而且期望其能够给出相关预测的理由或根据。就此,我们可以看到,目前国内法院无论是偏离预警、量刑辅助系统,其所发挥的“辅助”功能主要体现在指引法官达致正确裁判结论上,而此种指引功能必然蕴含着“理由”层面的解释因素。所以,理性行动者的设计在此可以与传统的法律现实主义立场“分道扬镳”,因为基于目标的行动者显然可以将获致“正确的裁判结果”作为其性能度量。由此可见,虽然目前法律论证的人工智能模型并非要完全取代自然人论证,但论证模型也能够规范论证主体的行为。可是,这将面临如下难题:如何界定“正确的裁判结论”?如何挖掘影响作出“正确的裁判结论”的因素并对司法裁判推理进行逻辑建模?

前述司法裁判理论的考察显示,“正确的裁判结论”也即理性的裁判结论,其存在着依法裁判与个案正义之间的张力。从法治角度来看,依法裁判与个案正义背后其实体现了形式法治和实质法治之间的张力。更进一步讲,从现代法所具有的事实性和合理性之双重性来看,司法裁判亦须具有确定性和理性可接受性,前者侧重于逻辑形式理性,后者侧重于商谈理性[39]。这其实正好对应于法律论证理论中的内部论证和外部论证,而当代法律论证理论就此已然发展出诸多精致的论证规则和论述形式。可以说,“当某个论证(论辩)符合这些规则和形式时,由它所达到的结果才可以被称为是‘正确的’。由是,法律论辩的规则和形式就构成了司法判决之正确性的一个标准[40]”。然而,如何建立适用于法律论证的人工智能模型?结合司法裁判的类型和人工智能原理,可能的人工智能建模途径无外乎如下几种类型。其一,基于规则的推理模型,其试图用专家系统模拟法律活动中与规则相关的推理。例如关注公司税法背景下法律规则推理的TAXMAN系统[41]。此种进路所面临的难题在于规则解释以及续造中的价值判断处理问题。其二,基于案例的推理模型。如美国匹兹堡大学法与智能系统的阿什利教授等人设计的HYPO系统,其试图实现在美国商业秘密相关案例知识库的基础上进行类比推理[42]。然而,如何构建完备的“要素”索引以及对照进行法律评价,是该进路的发展“瓶颈”。其三,可废止推理模型。如亨利·帕肯就试图以非单调逻辑和可废止推理的模式为人工智能时代的法律论证提供逻辑工具[43]。此种进路与司法推理的对话结构非常匹配,但司法推理的可废止性是否存在以及是否有必要使用非单调逻辑来刻画,这些都有待深入探讨。值得注意的是,在法律实践领域,新近的研究并不局限于单一推理模型,反而强调人和计算机之间的协作,综合利用新技术来建构法律论证的计算建模。例如基于论证检索(Argument Retrieval)和认知计算(Cognitive Computing)范型试图发展出新的法律应用程序[44]。尽管仍旧存在诸如人类注解(Human Annotation)、界面设计等挑战,尤其难以处理司法裁判的灵魂“价值判断”以及批判性地证立对法律的续造,但可以预期法律和人工智能的研究在此领域必将发生革命性变化。

(三)诉讼程序的路径

从诉讼程序角度来看,人工智能的嵌入方式体现在两个方面。其一,完成辅助性诉讼程序事项。就目前的司法实践状况而言,人工智能适用最多的领域也许就是辅助性司法活动。近年来随着中国经济社会的发展,诉讼案件数量井喷式增加,随之而来的是法官工作压力的增大。然而,仔细分析法官的日常工作就会发现,其很大一部分时间精力都耗费在一些事务性事项上,尤其是法律文书的制作。鉴于诸如司法文书本身的格式性,人工智能在此完全有可能实现相当程度的司法文书制作的自动化。再如司法文书的送达、公告事项构成了法院尤其是基层法庭的日常工作,如果能够通过人工智能技术实现司法文书送达、公告的自动化,这将大大降低法院的工作量。还有,人工智能中的自然语言处理技术在实现庭审过程的智能化记录方面也大有作为。无论如何,人工智能技术在完成辅助性司法程序事项方面完全具有可行性,由此可以有效缓解中国法院系统“案多人少”的压力。科技能够提升效率,从而使人类法官摆脱重复性劳动,对此几无争议,不再深入展开。其二,对诉讼流程的智能化管理。所谓实现对诉讼流程的智能化管理,其中很重要的一部分就在于标准化诉讼程序,也即将诉讼程序的各个阶段的推理进行标准化数据处理,进而创设特定的程序软件系统来指引相应的司法行为。这里显然潜藏着一个预设,即诉讼程序各个阶段的推理标准可以进行形式化处理,相应的程序可以被多次简单地重复。简易案件也许符合上述要求,但疑难案件似乎就难以“一刀切”。中国法院大力推行的“繁简分流”措施,其实在某种程度上已然认识到简单案件与疑难案件的不同。从法理上讲,两者的区分本身非常复杂,所谓的简易案件在特定条件下可能转化为疑难案件,所谓的疑难案件也可能转化为简易案件。即使我们可以进行上述区分,由于世界上没有完全相同的两个案件,那么每个所谓的简易案件都具有自身的特殊性,其在某种程度上都难以达到特定的“个案正义”,更遑论疑难案件中的“个案正义”了。所以,如何恰当地界定简易案件以及在疑难案件中如何发挥人类法官的优势,也许是未来人工智能在此领域需要首先解决的难题。

在此,我们可以上海刑事案件智能辅助办案系统(又名“206工程”)为例展开分析。“206工程”当属人工智能在司法领域应用的一个范本,其设计初衷在于,“一是要解决刑事案件办案中存在的证据标准适用不统一、办案程序不规范等问题;二是系统具有校验、把关、监督功能,可以及时发现证据中的瑕疵与矛盾,及时提示办案人补正或作出说明,确保提请逮捕、移送审查起诉的案件符合法律规定的标准,提升办案质量和效率,实现防止冤假错案、减少司法任意性、推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的目标[45]”。该系统主要由大数据资源库、智能辅助办案应用软件和智能辅助办案系统网络平台三部分构成,其功能有证据标准指引、单一证据校验、证据规则指引、社会危险性评估、逮捕条件指引等,系统原理在于专家经验、模型算法和海量数据。通过上述功能,系统将法定的证据标准嵌入到公检法三机关的数据化刑事办案系统中去,联通了三机关的办案平台,这将极大促进三机关办案人员执行统一的证据标准,同时倒逼侦查、审查起诉、审判各个诉讼环节,严格按照法律的规定办理刑事案件。然而,司法流程管理的标准化作业并非毫无争议,例如标准化模式将使得裁判模式扁平化,可能弱化公检法的相互监督,还可能压制裁判者的个人经验,使得法律程序成为冷冰冰的“屠宰加工流程”。在各种大数据以貌似“科学、客观”的面貌充斥着法律程序的今日,法律人如何坚守一种理性的“恶法非法”式的批判精神,这也许是司法流程管理人工智能化所面临的另外一个难题。就此,本文认为,如果可废止是法律推理的属性,那么一种建立在论辩基础上法律论证的程序模型也许能够克服诉讼程序过于形式化、单调化的弊端[46],因为其更为注重个案中的对话语境,同时也可以提供规范性准则在对话层面的评价论证。所以,未来人工智能在诉讼程序的深入应用,一方面要大力推进人工智能在辅助性司法活动中的技术作用,另一方面要审慎推进司法程序的标准化作业,尤其要警惕其中可能存在的过于“机械化”风险。

(四)司法制度的路径

如果我们将司法人工智能系统作为一种“产品”的话,那么之前的谈论显然更多是从“技术”角度展开,但即使人工智能在此的表现非常卓越,这是否就必然保障法官接受呢?正如本文导言所讲,国内外的经验考察显示并非如此。如果我们要实现人工智能与司法裁判的深度融合,那么就必须进一步在制度语境下真正理解法官。

首先,法官是韦伯意义上的“自动售货机”抑或德沃金所讲的“法律帝国的王侯”?如果法官仅仅是“自动售货机”,那么这必将为强人工智能进入司法裁判提供更强的理论支撑;反之,人工智能进入司法裁判则必然要承认法官具有一定程度的“自由裁量权”。法学方法论的发展已然抛弃了“自动售货机”意义上的法官定位,因为“不管是在实践(‘法适用’)的领域,或是在理论(‘教义学’)的范围,法学涉及的主要是‘价值导向的’思考方式”[47]。所以,人工智能在此必然要承认法官的自由裁量权,否则就会遭受来自作为“用户”的法官的抵制。由于语言的开放结构,法官在审理落入边缘部分的疑难案件过程中必然要行使自由裁量权进行“造法”。根据自由裁量的程度范围不同,通常可以在理论上区分强、弱两种自由裁量权,前者指裁量者不受权威所设置的规范拘束,后者则指裁量者受之拘束。德沃金针对弱自由裁量权还区分了两种含义,即“无法机械性地适用,而必须经过判断”和“享有做成最终决定的权威,而不受其他机关的审查和修正”[48]。对于强自由裁量权,也许可以事后被证立,但通常无法通过逻辑进行彻底的事前理性化。那么,在何种程度上允许法官的强自由裁量权,显然涉及特定国家关于法官地位的制度性规定。对于弱自由裁量权,理论上存在更多空间对之进行事前理性化,因为在此事前就存在某些调整法官裁决行为的准则。就此,“无法机械性地适用,而必须经过判断”之弱自由裁量权的典型例子就是刑事审判中的“量刑”。无论在国内还是国外,刑事审判近年来改革的一个重要方向就是对量刑程序的理性化,通常采取的手段则是将影响量刑的诸多因素进行归纳梳理,出台详细的量刑指导意见规范量刑程序。显然,人工智能本身的数据计算特性使得其在此似乎大有“用武之地”。然而,由于人们对刑罚目的理解的不同,必然存在“报应刑与预防刑的二律背反”,由此量刑自由裁量权又必然涉及特定时代中的司法政策。而且,法官是否享有做成最终决定的权威,而不受其他机关的审查和修正,也与特定国家的审级制度相关。更进一步而言,法官的自由裁量权其实也涉及我们对“法治”的可能性的理解[49],属于更为宽泛的政治哲学问题。其次,目前国内学界通常将人工智能在司法裁判中的作用界定为“辅助”,那么随之而来的问题是,如何从制度上保障法官确实参考其“辅助意见”?以当前国内法院系统适用比较多的“类案推送”“偏离预警”以及“量刑辅助”系统为例,尽管设计者的初衷在于实现类案类判、减少司法恣意性等,但上述系统的运作有时候却会增加法官的工作量,这反而可能引发一线办案法官一定程度的“反感”(3)笔者在河南省郑州市某基层法院的调研显示:一方面,许多智能办案系统的运行本身需要扫描、存储证据、笔录等,这本身耗时耗力;另一方面,即使费力查询系统提供的“辅助意见”,也未必能获得有益启示。所以,许多办案法官对智能系统并不热心。。而且,“辅助意见”本身是否具有规范性,也是亟须从制度层面予以规范的问题。在当下司法责任终身制的语境下,法官依照“辅助意见”作出裁判的案件日后被追查的话,“辅助意见”在什么程度上能够为法官脱责呢?如果“辅助意见”完全无法充当证立性理由,则其在审判实践中的功效会大打折扣。如果“辅助意见”具有规范性从而“强制”适用,那么这是否会与审判的独立性发生抵牾呢?最后,从制度经济学的角度来看,任何制度的运行都具有一定的成本,司法人工智能系统的维持与更新也不例外。单就“类案推送”系统而言,作为其运行基础的裁判文书海量数据库的建立就涉及法院系统的信息化建设。优质数据的选择、海量数据的不断更新等都需要巨大的人力物力,这显然无法离开良好、高效的司法行政制度的支撑。由上可见,未来人工智能融入司法裁判实则“牵一发而动全身”,其必然涉及与司法制度层面的诸如上述问题之间的协调。如果这些问题不能有效解决,即使司法人工智能技术达到“炉火纯青”,也必然会在审判实践中碰壁甚至面临夭折的命运。

四、结语

需要注意的地方在于,本文展开分析的四种路径固然体现了内外视角的类型化思维,但其相互之间并非“井水不犯河水”,有些路径之间也会发生重叠、嵌套。例如“法的发现”和“法的证立”其实只是同一过程的两个层面,“诉讼程序”和“司法制度”显然无法截然分开。尽管本文出于逻辑阐述的方便而分析呈现了四种路径,但我们也要警惕对鲜活的司法实践完全按照上述类型进行“削足适履”式分析。所以,本文的分析也许仅仅是为人工智能与司法裁判深度融合路径提供一个理论分析可能的初始框架,但由此也可以看出,未来中国司法智能化建设必然要内外路径兼修、一体化推进两者之间的融合。尽管人工智能在司法裁判中运用也会遭遇到一些“冷”思考,甚至被列出了详细的负面清单,但本文的考察足以显示:虽然存在诸多难题和风险,但人工智能在司法裁判中的美好前景是可期的。我们可以借用“人工智能之父”图灵的如下表述作为结束语,表达本文对人工智能与司法裁判深度融合的期许:“我们的目光所及,只能在不远的前方,但是可以看到,那里有大量需要去做的工作。”[50]