宋代道教龛窟的空间设计与视觉特征研究

2022-05-27周洁

摘要:开凿于宋代绍兴年间的三清古洞是现存年代较早、神系完备、保存较好的道教龛窟,为神祇组合和龛窟视觉特征提供参照范本。洞窟结构受到佛教中心柱窟和当地北宋以来大型窟龛造像影响,中心柱前面三清六御具有皇家神御和儒家祭祀特征,两侧壁与后壁各分六层浮雕的天神下降围合中心柱主神,左右壁黄道十二宫为信众提供了自右及左、自下而上的观礼程序,是星曜知识中国化的体现。

关键词:道教造像;龛窟;视觉特征;中国化

中图分类号:[J18]

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)03-0092-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.03.012

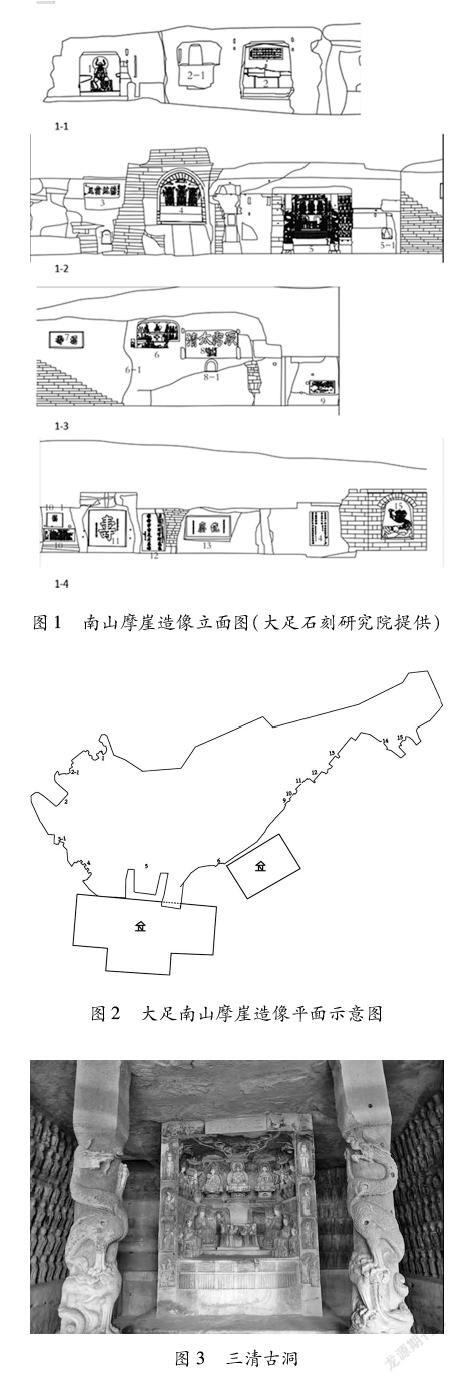

大足南山道教摩崖造开凿于南宋绍兴年间(1131—1162)其中三清古洞(图1、2)由于神系丰富、保存较好而备受关注。以往研究多关注于主尊身份的判定,对作为整体的洞窟空间和相关题材的组合特征等问题则鲜有探讨。三清古洞整体特征如下:第一,在龛窟规制上与隋唐五代时期以中小型浅龛为主的道教龛窟不同,平面矩形进深广阔,窟内有中心柱,左右两壁及后壁之间设有甬道,为信众和仪式人员提供活动空间(图3)。第二,主尊构成为“三清六御”,是宋代道教造像主尊组合的新样式,并沿用至元明清以来道教主尊神系的壁绘中。第三,题材丰富,东西北三壁现存195位感应天尊,既有庞大有序的天神序列环绕主尊,左右两壁还出现黄道十二宫。三清古洞是宋代道教龛窟主尊神系构成和龛窟布局设计的最早实物依据和典型案例,可从三清古洞的空间形制、主尊造像组合特征、题材等三个方面,梳理以三清古洞为代表的宋代道教龛窟的知识来源,发掘其设计营造的特征,为宋代道教图像和视觉文化研究提供相关视角。

一、三清古洞形制特征

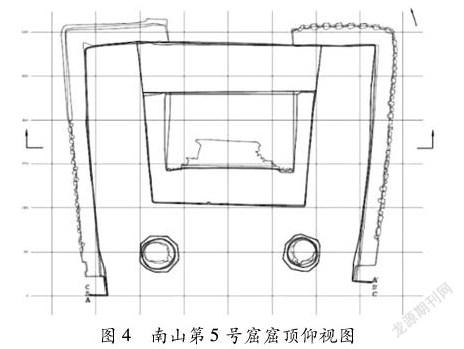

三清古洞坐北朝南,平顶方形窟,平面呈Π形,内有中心柱,与东、西、北三处壁面之间形成甬道。中心柱将三清古洞划分为两个空间:中心柱三面开窟造像,主尊神御布置其中;周围为左、右、后三方甬道,分层布置天尊降临和十二星宫。平面布局类似早期佛教洞窟的中心塔柱式(又译为支提窟Chaitya,图4)洞窟。这一样式可追溯至印度早期寺院中心窣堵波(Stupa)。

在公元前2世纪的阿旃陀石窟中,中心柱窟已是重要的龛窟类型。随着佛教造像与建筑技术的东传,在中亚进入中国境内第一站的克孜尔石窟中,中心柱窟仍然是佛教龛窟的主要样式。我国中心柱式主要分布在北方丝绸之路沿线,自龟兹、敦煌至河西走廊。其中河西走廊的中心柱窟遺存十分丰富,集中出现在金塔寺东窟、千佛洞南区第2窟、中区第8窟、马蹄寺北寺第8窟、文殊山千佛洞、昌马石窟群第2、4窟等。以上洞窟多开凿于十六国五凉(301—439)时期,北凉最为兴盛。云冈石窟中仍有出现,以第2窟为代表。但至长安以东,以洛阳龙门、邯郸南、北响堂山为代表的中原龛窟中,均不见中心柱式。亦可认为中心柱式窟形在我国流行的年代主要集中在南北朝至隋之间,流行区域主要分布于河西走廊及以西的地区。北周之后、平城以南及以东的地区均未出现。中心柱窟多呈现三面或四面、上下分层开小龛造像,将中原木构建筑楼阁式分层建造方式借用到石窟造像中,为信众提供绕行观礼的空间。中心柱的发展过程,也是从塔到像的礼拜重心的转变。

大足三清古洞是我国晚期中心柱窟的重要遗存,也是道教龛窟造像中年代最早的中心柱窟实例。宋代道教龛窟中采用中心柱式有其必然原因。首先,宋代道教承载了书写王权合法性和正统性的使命,道教神祇不断清整,一改唐代道教神祇三宝五帝或佛道并坐像的样式,宋代将三清六御作为道教最高神祇的崇拜对象,南山的中心柱成为神居之所,以此区别最高神祇和其他众神。其次宋代道教一大特色是宗教与地方社会的深入结合,类似中心柱式龛窟布局可以为信众和仪式人员提供更多活动和绕行观礼的空间。

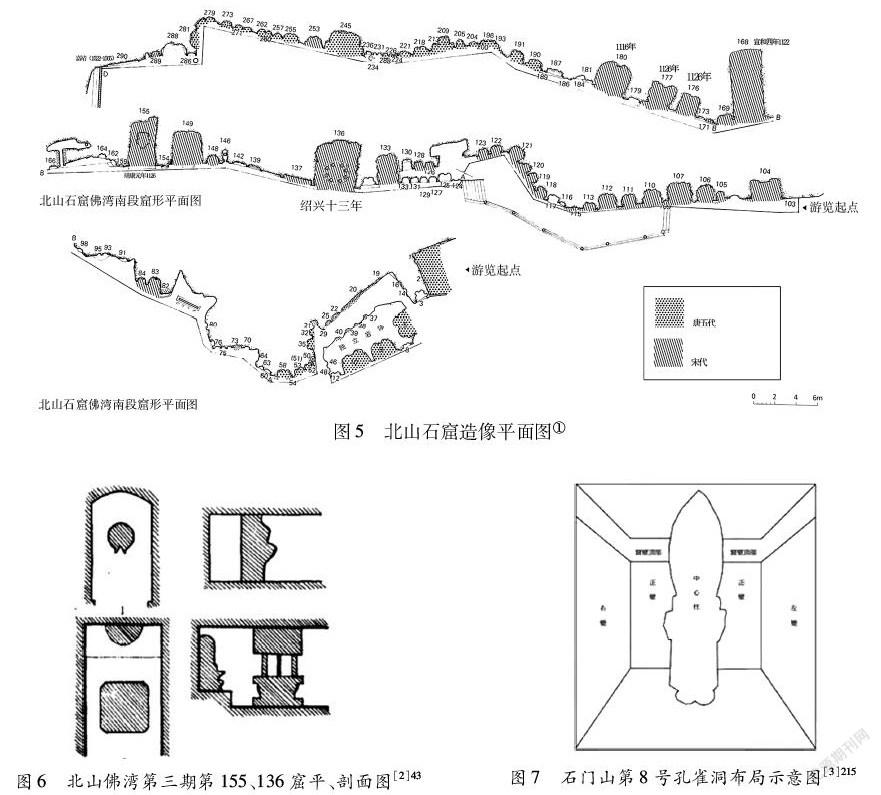

在龛窟体量上,三清古洞高3.91米,宽508米,进深5.58米,[1]一改隋唐之际道教造像一铺多尊的平面式布局,具有殿堂式倾向。这一特征的出现,与大足南宋以来富民阶层的兴起、家族式或与地方官共同参与开凿大型龛窟的时代风气有关。大足北山摩崖造像活动始于晚唐,兴盛和基本面貌的形成则在宋代。北山建造分三期,[2]其中南段开凿较早,多浅龛。自第83窟开始出现宋代纪年造像,宋代造像活动主要集中在北段(图5)。其中大型龛窟开凿主要集中在北宋初至南宋绍兴年间,如136、149、155、168、180窟,都是北山大型洞窟的代表(图6)。其中第136转轮藏窟,是绍兴年间北山制作最为精致、颇具设计的大型龛窟。其赞助人既有大足昌州直辖官员,如昌州军州事张莘民、昌州军录事赵彭年,也有本地信仰佛道的富民,如“在城奉佛弟子王升同政何氏”“城郭外居住奉善弟子陈某与郭氏”。除北山之外,类似大型殿堂式体量的龛窟还见于大足石门山的十圣观音窟、第8窟孔雀洞(图7)、第10号三皇窟等。

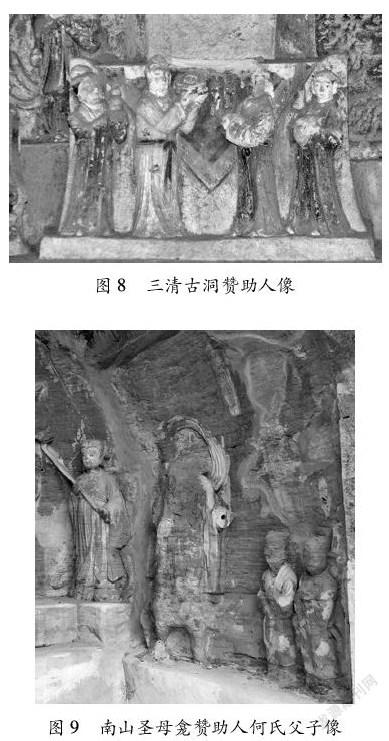

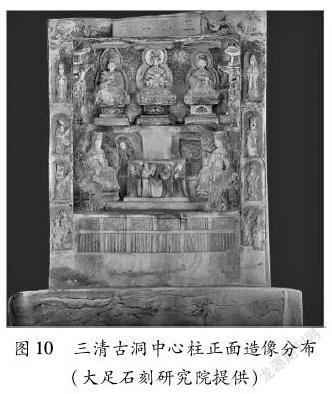

结束了晚唐五代以来的动荡局面,北宋之后随着地方的稳定和发展,不少龛窟造像重新以家族结社或富民阶层出资的形式统一开凿镌刻,使得北宋之后大型龛窟的出现成为可能。南山道教摩崖造像原由功德主何正言舍地开山造功德所建,中心柱正中有供桌,桌后正壁刻有排位,左、右分别阴刻题记:舍地开山造功德何正言同杨氏、开山化首凿洞张全一同赵氏,并有赞助人供养像(图8)。在南山圣母龛中,还可以看到赞助人何正言、何浩夫妇祭拜的形象(图9)。以个人之力舍地开山造功德,在大足同时期还可以找到如严逊以个人私产开凿石篆山等例证。

因此,南山三清古洞中心柱式大型龛窟样式来源,一方面受到佛教龛窟样式影响,是道教中心柱式现存的最早遗迹,另一方面,受到本地富民阶层舍地开山或官民结社共同出资建造大窟的影响,这种全景式、殿堂式布满神祇的布局样式,为道教龛窟的窟型、规制的转型研究、元明之际道教殿堂布局,提供了极为重要的参照样本。

二、三清古洞主尊造像视觉特征

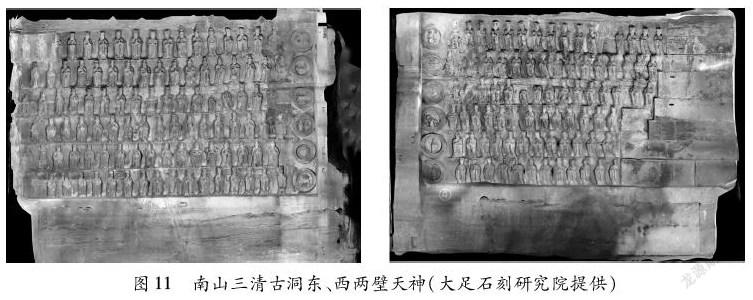

三清古洞9位主尊均集中在中心柱上(图10),分上下两层、左右中三面布局。正壁上层最中央3位主像坐于束腰矩形台座上。其余6位神御斜向布置在中心柱两侧。以往对主尊的身份讨论较多,但未有定论。根据《舆地记胜》对大足南山的书写:“有龙洞醮坛,旱祷辙应”[4],结合科仪文献和仪式功能,发现《道门科范大全》祈求雨雪道场启奏的三清六御神系,更接近并符合三清古洞的神祇排列。[5]786三清古洞主尊身份应为:最上层三主尊分别是太上大道君、虚无自然元始天尊、太上老君。老君左侧为昊天玉皇上帝,对面为紫微天皇大帝。左下为紫微北极大帝和后土皇地祇,右下为圣祖上灵高道九天司命保生天尊大帝和元天大圣后。相关神祇也出现在包括《太上出家传度仪》《道门定制》等文献中。需要注意的是,“三清六御”在宋代并非一个固定组合,其中四御相对稳定,余下二御则根据不同的科仪、祈禳目的和特定历史时期有所变化。[6]南山三清六御神祇组合,也是目前这一题材年代最早、保存最完整的实例。

南山出现宋代帝王主尊形象具有明显的宋代儒家祀典特征。宋代崇尚以孝治理天下,非常看重对祖先的祭拜,特别是在宋辽交战的背景之下,通过图像化的表达,强调君权神授的神圣合法性。宋真宗在玉清昭应宫内供奉宋太祖、太宗,并通过宫观造像、御容印本等不同方式,广泛流布于各辖区。这些帝王像具有祖先像和神圣崇拜物的双重作用,将祖先像纳入到道教最高神系的组合中,也是宋代道教在神系构成中的一大特色。《宋会要辑稿》载:“徽宗政和三年四月二十四日,以福宁殿东今上诞圣之地作玉清和阳宫,凡为正殿三,挟殿六。前曰玉虚,以奉三清、玉皇、圣祖、北极、天皇、元天大圣后、后土等九位”[7]。政和六年玉清和阳宫举行玉皇上圣号的祀典,采用儒家南郊祭祀之礼,仪式中的陈设采用儒家礼法。

三清古洞中主尊出现的两组帝后像是宋代道教主尊新样式。在天书下降和君权神授制造过程中,元天大圣后是不断加封并具有独立神格的过程。大中祥符五年上“圣祖母”号,天禧元年(1017)上圣母尊号为元天大圣后。该神御同样是一位由赵宋官方专门建构出来用以匹配圣祖的神祇,进入道教神谱之后,具有自己独立的形象和神格特点:“元天大圣后相,素衣,老容,慈悲。常善救物,专解亢旱,兆民灾伤,兵革四兴之事,与青阳同。凡行法人一切急难,首当告之”[8]。元天大圣后专解亢旱,与黄帝之子玄嚣相类。这里圣祖母已从赵宋皇室成员转化为具有宗教神灵特色的神祇。后土原为男性神格,武则天时期祭祀后土的系列活动以及文本《后土夫人》的产生,使得这位神祇具备女性神格特征:“后土,即朝廷祀皇地祇于方止是也。王者所尊合上帝,为天父地母焉。”[5]668-669

从图像布置的角度,六御尊像并不与中央三主尊平行,而是以斜設的形式出现,与北宋李公麟《孝经图》中的儒家牌位的构图类似,景安宁认为可体现儒家祭祀的昭穆制度。[9]三清古洞主尊排列表现出不同的观看视角和人物形象。四分之三侧面的主尊形象第一次出现在道教造像中。人物以半侧面形象表达空间构成的现象可上溯至汉代大量的画像石与画像砖中。佛教对正面肖像与形象的影响明确且深远。宋代御容四分之三侧面的表达方式则为宋代道教神御的图像表现提供参照。这一侧面样式,使得神御不单纯作为神祇,而具备神人合一的属性,一方面是信众供奉与瞻仰的神,同时亦向最高天神三清进行朝拜,具有君权神授的特征。端坐于双头龙椅、无头光的样式,又凸显其非神性的一面。隋唐之际道教主尊多坐于束腰须弥座或莲台之上,三清古洞中三清以外的神御均坐于高背椅上。双头龙椅更是宋代神御画像中的固定搭配。真实皇权社会中,这一坐具是地位与权力的象征。雷德侯将其作为一种模件化的图像志来看待,认为无论是屏风还是“太师椅”,都为身置于座位前的人物提供庇护,引导观者从正面进入并观看,造像中采用的双头椅类似于宗教形象中的圣光。[10]

宋代人物形象延续五代以来宫观壁绘的传统,对道释形象做出了具体品评标准:“大率图画,风力气韵,固在当人。其如种种之要,不可不察也。画人物者必分贵贱气貌、朝代衣冠。释门则有善功方便之颜,道像必具修真度世之范,帝王当崇上圣天日之表。”[11]借助图绘、雕塑等多种表现途径,通过形象、服饰等视觉元素,表达出不同形象的身份与姿态,通过造像强调等级秩序以及王权和君权神授的合法性。

三、三清古洞的装饰题材布局

三清古洞东西北三壁均划分为六层装饰带,上面雕刻有立像。现存共计195位天尊像(图11)。东西两壁小型感应天尊造像旁边出现榜题栏,但无具体铭文,其主题表示天神降临与众神朝会主题应无异议。[6]

道教中庞大的天神系统,可以在不同时期的道教经典文本中找到痕迹。魏晋时期的《真灵位业图》,详细罗列三界中的七级五百多位天神,以元始天尊、上清、太极、太清、九宫、中茅真君、北阴酆都为主神,在现存实物图像中,以元始天尊、太上老君等主神为表现对象,另外偶有真人侍者出现,尚未出现其余庞大天神的形象。隋唐天宝年间仁寿牛角寨真人等身的道教造像,除了三宝主尊之外,还刻等身大小的23位神人天尊。另一处天宝年间的安岳玄妙观,以老君为主尊,出现释迦摩尼与老君合祀的主尊图像,另有救苦天尊、十二金仙、真人、神王等形象。至宋代之后,数量庞大、分列式整体排列的天尊群像才更加系统地出现。类似天神下降的组合排列方式深入到中国道教视觉艺术表现中。元代永乐宫壁画表现的更为清晰明确。伦敦V&A博物馆收藏了一件公元1650—1700年间的法衣,背部绣像采用多层神祇左右分列两侧,簇拥位于中央的三清与玉皇的图像布局,左右两侧众神祇旁有榜题栏,表现天神降临的场景,因此,以南山三清古洞为代表的天神下降主题,在图像表达上具有较强的延续性(图12)。

东西壁天神下降最外侧各有六个圆型“画框”,其中内部刻有图像,旁边原有榜题框,现无刻划与墨书痕迹辨认。图像内容东壁自上而下分别是①漫漶;②残缺的动物;③牛;④头戴冠的男像和女立像;⑤蟹;⑥狮。西壁自上而下为①两位身着中长款背子的女立像;②带中式秤砣的秤;③蝎;④人牵马;⑤持笏男立像;⑥瓶,可以明确为黄道十二宫主题。以往研究主要关注的面向有:黄道十二宫与密教经典的传播与译介关系;十二宫与二十八宿组合产生的“中国化”问题;与天文历法和科学的关系等。具体参阅部沫若、王逊、夏鼐、钱饶宗颐等学者的相关研究。

唐宋辽金之际黄道十二宫图像多出现在北方地区的敦煌、黑水城、宣化等地,长江流域主要出现在四川、重庆以及下游苏州。媒介材质包括壁画、绢画、麻布、石刻、雕版印刷以及铜镜等。构图样式大致分为以下几种:1.炽盛光并星曜行进式;2.曼陀罗坛图式;3.多重同心圆式。最早的十二宫图像为初唐7世纪中叶至8世纪左右的雕版梵文陀罗尼经咒。一行撰《梵天火罗九曜》中的火罗图呈曼陀罗坛图式布置,顶部为北斗七星君,残存的双女、天秤、天蝎与二十八宿共同用于占卜。十二宫图像在西夏黑水城出土物中保存最为丰富,共计二十四件,以麻布和彩绘绢本材质为主,均为炽盛光佛环绕九耀或十一曜、画面最上方左右两侧布置有二十八宿与黄道十二宫。这批作品以悬像形式使用,除了占卜功用以外,更多用于祈祷供奉以致消灾解厄,其图式脱胎于唐代乾宁年间行进时的炽盛光佛并七曜。

中国出现的黄道十二宫知识与图像,无论是从经典翻译的角度抑或环绕的炽盛光身份主尊,均首先出现在佛教语境中。苏州瑞光寺出土的北宋景德二年(1005)《大随求陀罗尼》梵文经咒图像与日本所藏北宋开宝五年(972)的刻经星图在材质、图文关系上均有类似,将西方黄道十二宫与中国传统二十八宿结合。[13]墓葬当中以宣化辽墓十二宫图出现的最为集中,这也与十二宫最早出现的埃及神庙、墓葬语境相合。宣化辽墓中较为规整的三重同心圆式、十二宫与二十四宿相对应的图像,可视为有关十二宫的知识,从唐代实用性的占卜类写本向作为祭拜对象的挂轴,再到象征性宇宙图示转变过程。

蜀地对星曜知识的了解不晚于晚唐。作为晚唐五代重要的雕版印刷中心,敦煌发现了882年刻于成都的《剑南西川成都府樊赏家印本历日》[14]、青神县中岩寺玉泉晚唐遗存“炽盛光佛并九耀”,都可见星曜知识与图像,相关天文学或占卜类知识已在日常社会中得到广泛传播,成为民间祈禳、祭拜、造像的重要母题。川东大足地区较为集中出现过炽盛光佛并九曜及十一曜题材,如北山第39龛炽盛光九曜、第169龛炽盛光十一曜龛以及石篆山的炽盛光佛并十一曜龛。

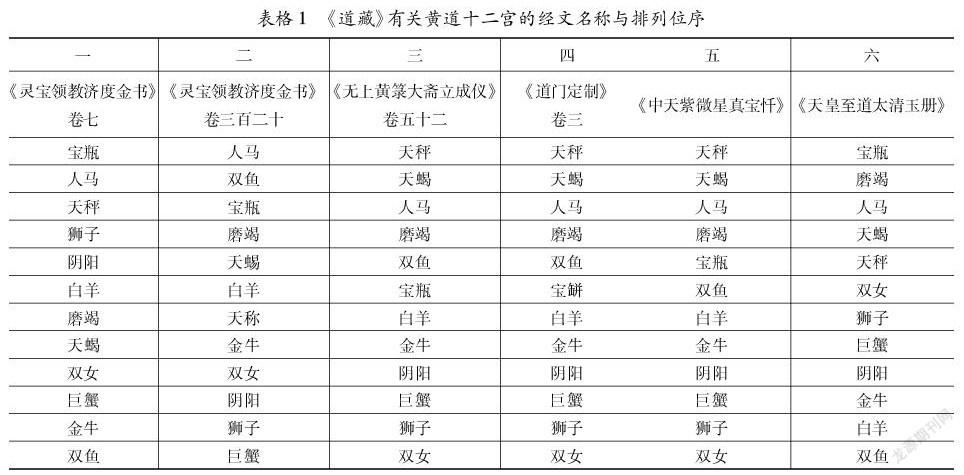

随着星曜系统、密教经典与图像的传播,十二宫与道教的关联也越发密切。黄道十二宫名最早出现在唐代道经《内音经》中,[15]至五代杜光庭编撰的《玉函经》中已定型。宋代之后随着道教的多次编撰,十二宫也成为道教斋仪与经典编撰中的组成部分,如《灵宝领教济度金书》《无上黄箓大斋立成仪》《道门定制》等,在不同的经典中,十二宫的排列为序有所不同(表1)。《道藏》中对黄道十二宫的排列与分类可以划分为以下三种类型,一种是以宝瓶作为十二宫起始,以《灵宝领教济度金书》和《天皇至道太清玉册》为代表,其中前者将七曜与十二宫结合在一起,并将中国传统地支的知识相融合,是十二宫中国化的体现。在后代的《天皇至道太清玉册》中,十二支与十二宫完全对应。第二种是以天秤为起始排列,第三种是以人马为起始。

在宋代星曜、星宫知识业已完备的情况之下,更需谨慎对待图像的序列问题,特别是出现在整体规划场景和空间中的图像。三清古洞的黄道十二宫图像在东西两壁面分左右两侧布置。在《灵宝领教济度金书》卷七中,十二宫成为紫府醮三十六分位时需要祈请的神祇,十二宫就按照左右两班的样式进行排列。左班依次为:宝瓶宫土德星君,人马宫木德星君,天秤宫金德星君,狮子宫太阳星君,阴阳宫水德星君,白羊宫火德星君,右班为磨竭宫土德星君,天蝎宫火德星君,双女宫水德星君,巨蟹宫太阴星君,金牛宫金德星君,双鱼宫木德星君。[16]更明确将其作为两侧醮位分别排列,并为之后的道教十二星宫的醮位提供了位序范例。

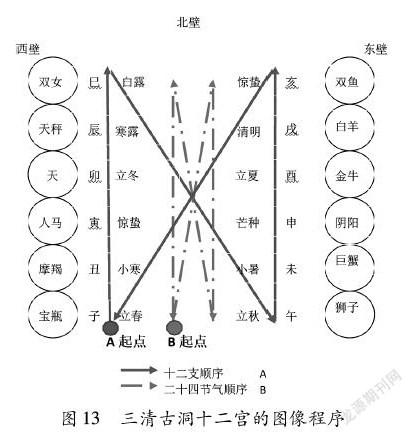

将三清古洞黄道十二宫的排列,与中国传统十二支以及二十四节气对应起来,可以发现两条图像轨迹的动线(图13):一条按照十二支的顺序,即以宝瓶对应的以“子”为始的图像程序,即图13中A的线条序列;一条是按照传统二十四节气的排列,出现B的线条序列。《汉书·天文志》载:“天文以东行为顺,西行为逆”[17],左旋为“顺行”,右旋为“逆行”。再结合《道藏》中黄道十二宫的三种主要排列顺序,可以认为南山三清古洞中黄道十二宫的内在图像顺序是以宝瓶为起始,向北旋转,其自右及左、自下而上的观礼程序符合《道藏》中以宝瓶为始的排列次序,又恰好与中国传统十二支的顺序相合,可谓是黄道十二宫知识与信仰体系完全中国化的体现。

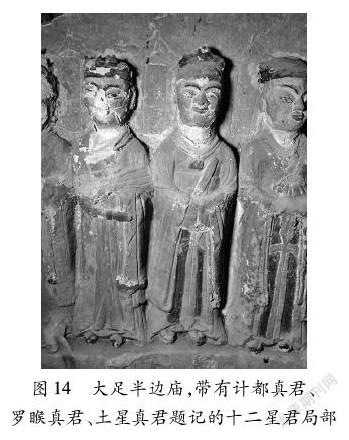

后世道教人士必须通过了解十二宫方可习得星宿知识,“欲课五星者,宜先识十二宫分名及所属”[18]。同时在具体星宫的图像表现,一改外来星宫的外道形象,而逐渐人格化。在现存实物中,梁令瓒所绘制的五星二十八宿有明显的多臂或外道特色。宋代以后则对前代兴盛的多臂或异域形象神祇十分排斥,至北宋末神宗元丰年间(1078—1085),进一步规定卤簿之上源自域外的二十八宿等图像均需采用人物形象。“有司乃取方士之说,绘为人形,于礼无据。伏请改制,各着其像,以则天文”[19]。除了大足石篆山中出现的星曜造像为文官持笏形象以外,大足半边庙依旧保存了宋代星曜文官样式的实物(图14)。徽宗进一步规定,星神形象不能有异域服装样式,一律以朝服衣冠出现,特别于宣和元年(1100)颁布图写九星二十八宿朝元冠服的规制:

朕丕承宝绪,抚育黎元。遵道庇民,咸跻寿域。其于严恭肖像,罔有弗虔。比览宫观祠宇,九星二十八宿真形,有服牛乘馬、操戈执戟者。有戎衣端坐,露顶跣足者。或裸袒其体,或瓮缶以居。率皆诞怪万状,黩侮靡常。欲祈降格上真,丕冒景贶,莫可得也。朕以谓高辰列曜,参拱玉帝,以辅元化。莫非冠服端肃,俨然之相。隐显虽殊,天人不远。正如世谛君臣之理。曾何若是。万几暇日。稽考琼文玉笈,究其杳然。果得其详,躬御丹青,图写《九星二十八宿朝元冠服图》颁行天下,昭示多方。庶使群动倾瞻,咸趋妙道。穰穰之福,以逮邦家。岂不伟欤?[20]

因此从梁令瓒的异域五星系统,到密教星曜系统,直至徽宗宣和年间颁布的朝元冠服规制,使得人格化和中国化的星神形象得以从制度层面确立。

四、三清古洞的设计特征

无论是南北朝的造像碑、微型浅龛,还是隋唐时期等身像、群神共现、佛道并坐等特质,均属于道教造像史中“偶像性”视觉再现阶段,在空间艺术门类中隶属雕塑一系。[21]就目前所见材料,南山三清古洞是首例兼具雕塑与建筑双重属性的实例。这种建筑性空间的出现,很有可能受到唐、五代以来西蜀地区极度繁荣的寺观建筑壁绘的影响。最著名的成都大慈寺,不仅是宗教寺院,亦是著名绘塑大师炫技与竞技的舞台,同时还是游人如织的热门景点,亦在四时节令时成为盛世狂欢之所。[22]根据三清古洞空间设计特色,可以认为带有预设性的引导观看成为此洞窟造像在空间设计上的匠心。一方面可以体现出道教造像艺术至宋代,在形式与空间上的自我完善;另一方面,亦与宋代道教活动在此地的兴盛,以及高功仪式人员在道教活动中扮演着沟通天人与圣俗的重要作用有关。这处宋代摩崖造像,表明道教雕塑不仅仅是偶像式崇拜的再现媒介,高悬于巨石摩崖之上被人遥望或祭拜,亦不仅限于为道教内部人员提供观想天神的塑像,更为一般信众提供近距离体验、观看的空间。

通过对神祇目光进行分析,发现三清中央尊神位于透视和视线的焦点上,对于三清的突出与强调为前代道教造像所未出现的样式。整个洞窟具有高度的设计感,三清古洞的视觉中心正位于中央主尊上。周围环绕的神御与启奏天神,均呈现出闭合性的空间与视线构成特征(图15)。这种构成方式在更早的盛唐西方净土样式中已成熟,被习惯于焦点透视和线性透视的西方史学家认为是中国艺术家对空间“统一和总括”的表现,是“对自然进行纯粹描绘的态度”[23]。与此相应的是,道教经变题材最早有记录的当为唐代展子虔所作《道经变相图》,并为宋代御府所藏。[24]这种闭合性兼对称式构图样式在道教造像中则晚至宋代以后方在摩崖龛窟中出现。虽然流传至今的北宋玉清昭应宫的朝元仙仗图亦可作为道教神系的发展演变脉络之一,但仅就现存稿本来说,人物几乎都呈现出单一方向的行进式样式,而非有视线接引、层层嵌套的围合式封闭构图。

作为建筑空间内的道教雕塑,三清古洞出现的造像母题,是目前为止对道教宇宙空间进行视觉表达最早最完整的实例。以三清六御为中心,加入唐代以来出现并流行的朝元模式,建构完整的数百天尊朝拜体系,以宋代儒家昭穆之制的构图进行重新排列,并将作为宇宙时序的黄道十二宫纳入道教图像系统,成为宋代新出现且固定下来的的道教祈请最高天神的图像组合样式。其自右及左、自下而上的观礼程序符合《道藏》中以宝瓶为始的排列次序,又恰好与中国传统十二支的顺序相合,可谓是黄道十二宫知识与信仰体系完全中国化的体现。三清古洞表现的是道教在宋代已经成型的图像化宇宙系统,可视为后代水陆画以及寺观壁绘中的图像“粉本”来源之一。在此后山西地区遗存的大量道教寺观壁画中,仍旧可以看到三清古洞图像构成的余续。

结语

道教造像从无到有受到佛教像教艺术的影响至深。纵观宋代之前的道教造像,无论是北方中原地区魏晋时期的造像碑,还是长江上游隋唐之际的摩崖石刻,都在形制、神祇排列、样式等方面存在明显的模仿佛教或佛道相竞的元素。从视觉特征的角度,宋代之后的道教造像,已经在空间布局、神系构成、观礼仪式等方面,有了形式上的新探索,呈现出造像艺术中国化的面貌,在此后民间社会和地方性寺观壁塑中大放异彩。三清古洞可视为本土宗教视觉形式建构发展与演变过程中的一个例证。

参考文献:

[1]国家文物局.中国文物地图集重庆分册(下)[M].北京:文物出版社,2010:293.

[2]黎方银,王熙祥.大足北山佛湾石窟的分期[J].文物,1988(08):31—45.

[3]黎方银.大足石刻全集(第5卷上册)[M].重庆:重庆出版社,2017.

[4]王象之舆地纪胜[Z].李永先,点校.成都:四川大学出版社,2005:4880.

[5]道藏(第31册)[G].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988.

[6]周洁.图像抑或文本:大足南山三清古洞主尊身份辨析[J].中国美术研究,2017(02):39—49.

[7]徐松.宋会要辑稿(03册)[Z].上海:上海古籍出版社,2014:1894.

[8]道藏(第29册)[G].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:629.

[9]景安宁.三清古洞的主神位次与皇家祭祖神位[C]//黎方银.2005年重庆大足石刻国际学术研讨会论文集,北京:文物出版社,2007:345—354.

[10]雷德侯.万物——中国艺术中的模件化和规模化生产[M].张总,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2017:241.

[11]郭若虚.图画见闻志[M].王栗群,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2013:21.

[12]StephenLittle,ShawnEichman,ed.TaoismandTheArtsofChina.Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,2000:196.

[13]韦兵.日本新发现北宋开宝五年刻《炽盛光佛顶大威德消灾吉祥陀罗尼经》星图考—兼论黄道十二宫在宋、辽、西夏地区的传播[J].自然科学史研究,2005(03):214—221.

[14]邓文宽.敦煌天文历法文献辑校[M].南京:江苏古籍出版社,1996:232.

[15]孙伟杰,盖建民.黄道十二宫与道教关系考论[J].中国哲学史,2015(03):75.

[16]道藏(第7册)[G].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:73.

[17]班固.汉书(第26卷)[Z].北京:中华书局,2011:1307.

[18]道藏(第8册)[G].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:822.

[19]李燾.续资治通鉴长编(第12册)[C].北京:中华书局,2004:7439.

[20]佚名.宋大诏令集(卷136)[Z].北京:中华书局,1997:482.

[21]周洁.谢阁兰对长江上游摩崖造像的调查与研究[J].艺术设计研究,2021(04):89—96.

[22]周洁.龙水题材在唐宋画史中的分类书写和品评转换[J].美术学报,2022(01):38—44.

[23]巫鸿.空间的美术史[M].上海:上海人民出版社,2018:22.

[24]王栗群.宣和画谱[Z].杭州:浙江人民美术出版社,2013:12.

(责任编辑:涂艳杨飞)