探析太昊伏羲都于“宛丘”之由

——从《诗经》“宛丘”意象来看

2022-05-26杨敬娜

杨敬娜

(山东建筑大学 外国语学院,山东 济南 250101)

历来的各种神话传说都记载到太昊伏羲定都于“宛丘”。例如:

《路史·太昊纪》:“太昊伏羲氏,都于宛丘。”

《五帝纪》:“帝太昊伏羲氏,成纪人也。以木德继天而王,都宛丘。”

《竹书纪年·前编》:“太昊庖牺氏,以木德王,为风姓。元年即位,都宛丘。”

《左传·昭公十七年》:“陈,太昊之墟也。”

《帝王世纪》:“伏羲都陈,神农亦都陈,又营曲阜。”

《史记·补三皇五纪》:“太暤庖牺氏,风姓,代燧人氏继天而王……都于陈。”

根据以上这些文献得知,“宛丘”乃是太昊伏羲之故都。在上古时代,都城选址应该是一件慎重而又神圣的事情。但是,这些文献仅仅记载伏羲定都宛丘之事,并未记录其定都宛丘之由。所以,为什么“伏羲”都城选择在“宛丘”这一问题不得不引人深思。

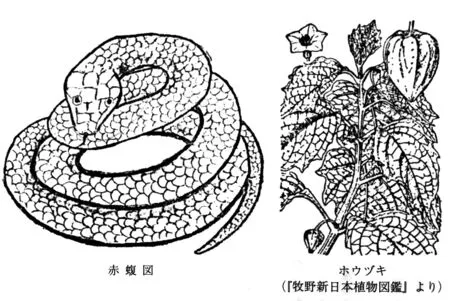

在中国神话传说中,伏羲大都以“人首蛇身”的形象出现。《艺文类聚》卷一一引《帝王世纪》:“伏羲氏……蛇身人首。”《补三皇本纪中》载:“母日华胥……而生庖羲于成纪,蛇身人首。”《太平御览》卷七八引《帝系谱》:“伏羲人头蛇身。”据《帝王世纪》云:“伏羲氏,风姓也。”《竹书纪年》曰:“太昊伏羲氏,以木德王,为风姓。”由于在阴阳五行思想中,四绿木星的象意有风和蛇等。可见,作为八卦发明者的伏羲,以“木德”为王,且以“风”为姓,这也更进一步说明伏羲的“蛇”的属性。并且,在汉代画像砖中可以确认出“人身蛇尾”形象的伏羲。总之,把“伏羲”看作是“蛇”应该是没有问题的。也就是说,象征“蛇”的伏羲把故都定在“宛丘”。

此外,还需要注意上面的引文中,如《帝王世纪》还提到“神农亦都陈”之事。《伪列子·黄帝篇》载:“神……蛇身人面,牛首虎鼻。”可见,“神农氏”也与“蛇”有很深的渊源。

“蛇”为什么选择在“宛丘”定都呢?以上这些似乎都暗示出“蛇”与“宛丘”之间存在一定的关联性。笔者认为,这种关联性应该就是“伏羲”(蛇)定都“宛丘”的缘由。我们将在下文继续探索这种关联性。

另一方面,历来的研究似乎缺少对伏羲(神农氏)“都于宛丘”缘由的探讨,这或许是受到古代文献中关于伏羲定都“宛丘”的文献较少的影响。但是,在为数不多的“宛丘”相关文献,特别是中国第一部诗歌总集《诗经》中恰好出现了以《宛丘》命名的诗作,可见“宛丘”的重要性。笔者认为,《诗经》中的“宛丘”诗为研究“伏羲”与“宛丘”的关系提供了重要的线索,需要我们特别注意。

不仅如此,历来对于《诗经·陈风·宛丘》一诗的考察,都缺少对于“宛丘”本身和其背后的文化意义的考察。比如,既然《诗经》中的“东门”是陈国的祭祀圣地,为什么还要在“宛丘”举行歌舞;“东门”和“宛丘”这两个祭祀圣地有何区别;宛丘之“栩”与宛丘又有什么关系;“婆娑其下”又是如何舞蹈等问题。这些问题都未引起学界的关注。

面对以上文献不足的现状和未解决的问题,我们可以利用文学人类学研究中重视的“四重证据法”,再次深度解读《诗经》中与“宛丘”相关的诗作,这有助于我们找到伏羲都于陈的理由,即“蛇”与“宛丘”联系在一起的深层文化背景。

对此,我们将重点参考《诗经》文献中提到的“宛丘”意象并作为一重证据;从“宛丘”的地形特点、栽种的植物“栩”、表演的“婆娑”歌舞出发,并综合性考察作为二重证据的甲骨文“它”(蛇)、“宛”;将笔者在湖南省湘西地区考察苗族“跳花场”习俗的人类学田野调查资料作为三重证据;将考古发现的贵州瑶族“宛丘”等作为四重证据,全方位探讨“伏羲”定都选择“宛丘”的深层文化缘由。

一、蛇的形态特点

从“宛丘与蛇”的关系考察和论证伏羲定都于宛丘的神话,并根据“蛇”的形态特征引发阐释,有必要首先对与本论文相关的“蛇”的形态特征进行说明。

根据日本著名民俗学者吉野裕子的《吉野裕子全集》[1]中的“蛇”部分的总结,翻译整理而成。具体如下:

1.蛇的形状:蛇的头部与男性性器相似,特别是蛇没有四肢,全身只有一个躯干,十分强烈地象征出男性。从机能这点来看,由于蛇没有手脚,虽然限制了它的行动,但也带有无限的可能,能够让人望而生畏。

2.蛇的光泽:蛇的鳞片色泽鲜艳,色彩美丽。由于蛇一直睁着眼睛,所以会给人发光的错觉。

3.蛇的盘旋状态:蛇将自己的身体盘旋成圆锥形,并把头放在最上面。这种姿势适合攻击。蛇具有其他生物没有的姿势,这是蛇的特征。

另一方面,在甲骨文中,蛇字本作“它”。根据甲骨文“它”的字形,可以发现古代中国人对于蛇的“生态特征”的认识和把握。

仔细观察“它”(蛇)的甲骨文字形,其中有三个显著的特点,第一点是蛇的头部呈明显的三角形,第二点是蛇身长并弯曲,且有一些蛇身带有三角形或菱形纹样,第三点是蛇盘旋拧成麻花状,且三角形的头部依然清晰可见。若结合前文吉野裕子指明的蛇的形态特征,可知此第三点“蛇盘旋拧成麻花状”可以对应“蛇盘旋成圆锥形”。由此可见,甲骨文“它”非常形象且充分地体现了蛇最直观的生态特点。

基于以上古代中国人关于“蛇”的看法,我们认为借用吉野裕子关于“蛇与蛇的象征物”的理论,非常有助于本文“宛丘与蛇的关系”的主题论证。下面将基于以上蛇的相关生态特点来详细考察“蛇”与“宛丘”的关系。

二、宛丘之“形”与蛇

在古代中国文献中,对“宛丘”有较为详细描述的文献当属《诗经·宛丘》一诗。其诗曰:

子之汤兮,宛丘之上兮。洵有情兮,而无望兮。

坎其击鼓,宛丘之下。无冬无夏,值其鹭羽。

坎其击缶,宛丘之道。无冬无夏,值其鹭翿。

诗中描述了男女歌舞与宛丘的盛况。历来,对于“宛丘”的地形特点,大多停留在《毛传》所给的“四方高中央下曰宛丘”之类的注释。晋郭璞注曰:“中央隆峻,状如一丘。”那么,我们又该如何理解郭璞所释的“隆峻”一词呢?而且,毛郭二人的注释似乎有矛盾之处,四方高“中央下”的宛丘,又怎么会“中央隆峻”呢?可见,以往对“宛丘”的不同释义,也给当代人理解“宛丘”带来一些困难,同时也让“宛丘”的样貌更加神秘未知。

清焦循对“宛丘”的注解却有独到的一面。焦循在《雕菰楼经学九种·毛诗补疏》中写到:

《說文》:『宛,屈草自覆也。』宛有屈義。蓋丘雖高,而中有屈曲,望之如龍蛇蜿曲。凡丘、山,中央高者,丘即名丘,山即名山,無別名也。惟中央宛曲,則在山為隆,在丘為宛丘。且凡從『宛』之字,均有曲義。……高下屈曲,故曰穹隆,曰宛曲,蓋弓似之,曰隆屈。司馬相如《大人賦》說赤螭青蛇之狀曰『宛蜒低卬』,又曰『詘折隆窮』。[2]

需要特别注意的是,其中把“宛”释义为“曲”“屈”的意思,并且把“屈曲”与“龙蛇”的蜿曲状态联系在一起,即“宛丘”的“宛”类似龙蛇弯曲盘旋的观点。

焦循的观点一语道破该“宛”字背后隐含的意义,即“宛”有弯曲之意,犹如龙蛇盘旋之状。再有《史记·司马相如传<封禅文>》曰:“宛宛黄龙,兴德而升。”李善注:“《楚辞》曰:‘驾八龙之宛宛。’”今本《离骚》作“婉婉”。王逸注:“婉婉,龙貌。”可见,“宛”字本义是指龙蛇的盘旋屈曲状态,从而又可以引申出蜿蜒曲折、迟回缠绵等语义。这还可以参考“宛宛”“宛妙”“宛燀”“宛虹”“宛曲”“宛委”等词。

此外,有研究者根据“四方高中央下为丘”的解释,指出“宛丘好像一朝下倒立的碗”故名“宛丘”[3]。所以,笔者认为还有必要考察“宛”字的字形。若仔细观察“宛”的甲骨文和金文的字形,可以说最直观的特点就是顶部尖尖的类似圆锥形的形状。

图1 “圆锥形”的日本三轮山

说到这里,不禁联想到在讨论“蛇与蛇的象征物山”的关系时,吉野裕子指出“日本人把蛇的盘旋的状态捕捉成圆锥形(图1),这点很重要。即日本人崇拜圆锥形的山”“圆锥形的山与蛇盘旋状态相重合。”[1]47《尔雅》释“丘”:“丘上有丘为宛丘”,再结合“宛”字释义来看陈国“宛丘”的话,所以与其说“宛丘”的山貌像是一个“倒扣的碗”,不如说远观“宛丘”,其丘貌更像是一个“圆锥状”山丘。由此可以推知“宛丘”这一丘名应该源于远观该“丘”好似龙蛇盘旋之状的走势,从而得名“宛丘”。

另外,回顾前面所引的《陈风·宛丘》一诗,该诗歌描述的舞蹈带有明显的“移动性”的特点。具体而言,舞者一会在宛丘之“上”,一会在宛丘之“下”,一会在宛丘之“道”。可见,该宛丘是可以明确区分出“上”“下”“道”这样立体的空间构造。而且,宛丘具备“道”,可以想象古代陈国“宛丘”的空间之大。

而且,“宛丘”这种“丘”也可以得到考古学的证明。2012年11月初,李国栋去贵州省赫章县可乐遗址考察,在将军山“锅罗包”附近看到一个保存基本完好的“宛丘”(图2),四方高而中央分八级逐级下洼,据当地人介绍,这里曾是古代瑶族举行“火把节”载歌载舞以祭祀祖先的场所[4]。

图2 可乐遗址的“宛丘”(李国栋提供)

另一方面,由于古代陈国文化深受楚国影响。“在春秋诸侯争霸的时代,陈国很快沦为楚的附庸国。由于南楚巫风的影响,陈国乐舞文化也显露出受南楚乐舞文化影响的痕迹”[5]。现在一般认为楚国是由苗族为主体构成。那么,参考当今苗族的相关习俗有助于进一步考察古代陈国的“宛丘”歌舞的习俗。

2016年12月,在湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县山江镇马鞍山进行田野调查时,看到了当年4月举办“跳花节”的场所“跳花场”(图3)。由于“四周高中间低”,所以只有近看才能看到“跳花场”的逐级下降的内部空间。“跳花场”的外围设有层层分级的观看台。并且,“跳花场”的中央树立起一棵高大的“花树”。青年男女会以“花树”为中心歌舞。据说,每当举办“跳花场”的时候,附近许多村寨的青年男女都会赶过来,甚至可以容纳上千人。

根据瑶族的分级下洼的“火把节”的场所和苗族逐级下降的“跳花场”的内部布局,再进一步结合上述的陈国《宛丘》一诗的记载,基本可以判断出“宛丘之上”和“宛丘之下”表示宛丘内部的“上”“下”的空间,它有可能表示类似“跳花场”的阶梯状分布的空间区域,而“宛丘之道”应该就是类似“跳花场”中央的宽阔的地方。

同时,再仔细观察“跳花场”的“分级逐级下洼”的构造,并参考前述“蛇”的生态特征,笔者认为这与蛇的盘旋状态非常相似(图3)。多层圆圈重叠形成的“宛丘”,非常像把身躯重叠盘踞起来的“蛇”。

图3 湖南省凤凰县山江镇马鞍山的“跳花场”(笔者摄)

另外,从正上方看“宛丘”的整体形状的话,会看到大小不等多重的圆圈。因此,“宛丘”内部分层的构造就是象征盘踞状态下的“蛇”。简言之,“宛丘”最显著的特征,莫过于其内部的层层叠起的圆圈。根据这一特征,我们可以说“宛丘”的丘形俨然就是“蛇”盘踞的样子。

综上所述,远观“宛丘”的外部,犹如一个“圆锥形”的山体,从而命名“宛丘”;而近观“宛丘”的内部,里面带有分层的立体构造设计,且这种分层多重圆圈的形式,也与蛇的盘旋之状有关。

那么,前面引用的毛郭二人的注释“中间低四周高”与“中央隆峻”,应当是从不同的视角来观察或者理解“宛丘”样貌,所以毛郭二人的注释并不矛盾。或许由于距离他们生活的年代已经过于久远,对于曾经存在的这种文化象征意义已渐渐淡忘。总之,陈国“宛丘”的丘名由来和丘形都与“蛇”有密切关系。可以说,陈国的“宛丘”显然就是一座“蛇丘”。

三、宛丘之“栩”与蛇

《东门之枌》一诗中,还提到了“东门之枌,宛丘之栩”。众所周知,“东门”表现出浓浓的“尚东意识”,是当时陈国的祭祀之地。据《史记·封禅书》:“高祖初起,祷丰枌榆社”“令丰谨治丰枌榆社,常以四时春以羊彘祠之”。可知,古代“枌”树多作为社木,那么在祭祀圣地东门的“枌”应当也是社木。于是,不难推测出与东门之“枌”相对应宛丘之“栩”定当也是社木的性质。

对于宛丘的“栩”树,《诗经学大辞典》解说到:“栩,与栎异名而同物。”[6]1290古代就有栎树做社木的记载,遂有“社栎”的用法。《庄子·人间世》:“匠石之齐,至乎曲辕,见栎社树,其大蔽牛,絜之百围,其高临山,十仞而后有枝。”生长在社旁的栎树,具有“高大枝繁叶茂”的特点。

宛丘之“栩”树,到底神圣在什么地方呢?根据《诗经学大辞典》的解说还可以得知,“栩,即今之麻栎,壳斗科。落叶乔木,壳斗杯形,可作染料;果实为坚果(橡子),含淀粉和脂肪油,可酿酒或作饲料,旧时于歉收之年橡实还作充饥度荒食物。花期3—4月,翌年9—10月果成熟。黄河中下游和长江流域分布较多[6]1290。其中,关于栎树的乔木属性和果实橡子引起了我们的关注。

首先,该“栩”树属于“乔木属”。一般高达25米,胸径1米,树皮深灰褐色,深纵裂。由根部发生独立的树干通直,枝叶繁茂。吉野在解释日本的植物与蛇的象征关系时,指出“在很多自然物中,最像蛇的是树木,而树木中最像蛇的是槟榔。……能够看作是蛇的树木的首要条件是,与男根相似。因为亚热带棕榈科植物槟榔没有分枝,树干笔直,树的纹理也很像蛇。”[1]42-45受到吉野裕子观点的启发,我们不禁联想到宛丘之“栩”(麻栎)的情况。从麻栎的整体来看,基本上具备前述吉野指明的像蛇的条件。因为麻栎高大,树干笔直粗大且带有纹理,非常像男根。所以,笔者认为该宛丘之“栩”树(树干)本身就是“蛇”的象征物。

此外,根据上述介绍的麻栎的果实橡子的用途,可知橡子可以作为一种富含营养物质的坚果,且用途广泛,想必在诗经时代肯定为人们所熟知和利用。特别是果实橡子的“壳斗科”的属性,让它的果实形状看起来与众不同令人印象深刻。橡子被木质鳞片状的总苞(即壳斗)所包围;鳞片刺状或连结成若干个同心的环带。而且,吉野裕子还指出,“酸浆的果实形状像蛇,特别是像红色蝮蛇的三角形的头部。”(图4)[1]67。同样,由于栎树的壳斗类的果实“橡子”(图5)特殊的鳞片状的壳斗很像“蛇麟”,而其壳斗下部的果实本身呈现三角形,也很像三角形的“蛇头”的形状。简言之,即“栩”(麻栎)树的果实橡子也具备了能够成为“蛇”的象征物的特点。

图4 蝮蛇与植物酸浆[1]67

图5 栩树(麻栎)果实“橡子”

这么看来,不管是宛丘之“栩”树(干)本身——通直的的树干,还是其果实的形状——带有鳞片的三角形状,这些都具备了象征蛇的基本条件。

另外,若参考前述湖南省凤凰县山江镇马鞍山的“花场”中央立起的“花树”,那么陈国的“宛丘之栩”还极有可能也是立于宛丘中央的一棵“花树”。它应该起到“生命树”的作用。这点在苗族、布依族等少数民族的绕柱歌舞的民俗事例中可以看出。

2013年,我们在贵州省黔东南苗族侗族自治州上郎德苗族村寨调查时,参观了该村寨的博物馆,并注意到博物馆内悬挂的一幅“芦笙舞”照片。该照片描述了村民在村寨中心的广场——“芦笙”坪举行“芦笙舞”。在广场中心竖立起一根芦笙柱。柱的顶端有铜制的水牛角,柱的中间挂着铜鼓,男女老少都以芦笙柱为中心,环绕芦笙柱排列成几个圆圈。“芦笙舞”的场地位于村寨中心,“芦笙柱”又位于“芦笙坪”的中心,显然该“芦笙柱”是苗族所在区域中心的中心,是苗族的“生命树”。

靳之林介绍了贵州水城的跳花场的花树。“这棵花树生命之树叫木姜树,四季长青,象征着代代繁衍、生生不息、兴旺发达。花场栽树的苗族老人告诉我,那棵木姜树是男性的象征。”[7]由此可见,苗族花场中的“花树”象征男性,其男性的象征来自于前述笔直的树与男根之间的相似性。这点进一步旁证了宛丘之“栩”象征蛇的可能性。

于是可以想象出“宛丘之栩”的状貌,应该是在“宛丘”的中央立起一棵“栩”树。那么,“婆娑其下”就是青年男女以“栩”树为中心,在“栩”树下欢乐歌舞的热闹场景。

四、“婆娑”之舞与蛇

根据《陈风·宛丘》一诗,得知其中表演的舞蹈具有忽“上”忽“下”的移动性。而《东门之枌》一诗中,还提到了“子仲之子,婆娑其下”。到底是如何“婆娑”其下的呢?《陈风·东门之枌》其内容如下:

东门之枌,宛丘之栩。子仲之子,婆娑其下。

穀旦于差,南方之原。不绩其麻,市也婆娑。

穀旦于逝,越以鬷迈。视尔如荍,贻我握椒。

对于该诗,朱熹在《诗集传》指出,“此男女聚会歌舞,而赋其事以相乐也。”因此,该诗描写了青年男女在东门的枌树下和宛丘栩树下歌舞的场景。

此外,我们需要特别注意的是“婆娑”一词。对于“婆娑”一词,学者大都依从《毛传》:“婆娑,舞也。”但到底如何“舞也”,今人也无从得知。

对于其中的“委蛇”的“长曲”之状,笔者认为应该来自蛇行时的形态特征。因此,“婆娑”的盘旋之意也极有可能来自蛇行之貌。这点或许可以参考英语“snake”一词。“snake”不仅可以表示名词蛇,还可以作为动词来表示蛇的爬行动作,再进一步引申出“曲折而行”“迂回”之意。所以,笔者推测,“婆娑”其下的舞蹈有可能模仿蛇行的动作。那么,这点就可以与前述的“宛丘”之“宛”的语义对应起来,这二者的本义都源自蛇的生态特点。

同时,《宛丘》中描写的舞蹈讲究一定的移动顺序,自宛丘之“上”→宛丘之“下”→宛丘之“道”。作者特意使用了“上”和“下”这样的空间方位词,并且强调了按照一定空间方位的移动过程,这是想借此说明什么呢?若结合前面“婆娑”本义与“蛇”的象征关系来看的话,这样的移动顺序也是在描述“蛇”的爬行特点,即蛇的曲折而行、迂回的动作。也就是说,这种带有明确空间移动顺序的描写方式的根据是蛇在地面行进的状态。简言之,该“婆娑”之舞其实模仿的是蛇的动作,那么该“婆娑”之舞也可以称得上是“蛇舞”。

总之,在陈国的“宛丘”中进行的忽上忽下、移动于道的“婆娑”歌舞,可以视为模仿“蛇”的行为动作而进行的舞蹈。

五、小结

经过以上与“宛丘”相关几方面的分析,“宛丘”神秘的面纱也逐渐得以揭开。不仅“宛丘”名字中的“宛”隐含着如蛇盘旋般的弯曲状态,而且其“宛丘”展现出的有“上”“下”“道”分布的立体空间,也好似盘旋状态的蛇;再者,宛丘之“栩”的树本身和它的果实橡子,都与蛇的身体躯干和蛇头十分相似,于是“栩”树也成为了蛇的象征;最后,在宛丘表演的“婆娑”舞蹈也是在模仿蛇的行为。

总之,这些都表明了“宛丘”与“蛇”之间存在象征对应关系,而宛丘的神圣性也在于蛇的象征。从本质上来说,把“宛丘”作为一个圣地,源于陈国古老的“蛇崇拜”文化。

对于《宛丘》一诗的主旨,白川静指出这是“乞雨的歌舞”[9]。另外,众所周知,陈国的“东门”也是宗教祭祀场所,也是男女歌舞的地方。但是,为什么求雨在要“宛丘”进行,而不是“东门”呢?

由此看来,古代陈国之所以把“宛丘”作为一个神圣的宗教祭祀之地,并在“宛丘”求雨,就源于“宛丘”与蛇的关联性,源于宛丘象征着“蛇”。而蛇恰好是司水之神,故在宛丘求雨。

于是,“宛丘”本身具有像“蛇”一样的山貌,自然也会受到人们的崇拜和被神圣化。男男女女通过在象征蛇的“宛丘”和“栩”树下,表演着模仿“蛇”的行为的歌舞“蛇舞”,以此希望能够呼唤“蛇”,祈求蛇带来充足的雨水,最终促进农作物的丰收。

于是,我们也可以发现陈国祭祀圣地的“宛丘”和“东门”的差异。“东门”的“东”直接与方位“东”联系在一起,显然这是“尚东意识”的表现,即“太阳崇拜”的体现。而如前所述,“宛丘”象征蛇,即“蛇崇拜”的体现。也就是说,“东门”和“宛丘”这两个祭祀圣地背后的隐藏着不同的文化象征意义。

基于以上考察,对于“蛇首人身”的伏羲定都于“宛丘”的缘由,我们认为,因为“伏羲”本身是“蛇”,而“宛丘”是“蛇”的象征,于是“蛇”把“伏羲”和“宛丘”联系在一起,“伏羲”和“宛丘”都是蛇崇拜的体现。而“宛丘”之所以能够作为伏羲的故都,很大程度上就因为二者在形状上具有相似性,都是蛇形,以及“宛丘”内部空间的构造也与蛇有关系。所以,是不是可以把宛丘理解为“蛇之都”呢?或者说,“宛丘”就是一个以“蛇”为图腾而建立的国家的都城。

作为旁证的话,古代中国还有以“蛇丘”为姓氏和以“蛇丘”为县名的记载。据汪海波的整理,《拾遗记》记少少昊末代有“蛇丘氏”。《汉书·地理志》:“泰山郡”有“蛇丘”,注曰“隧乡,故隧国”。《路史·国名记丁》说遂:“在蛇丘东北十里。字书作隧,今兖之龚丘有蛇丘城,西北十里有隧乡。”《水经注·汶水》:“蛇水又西南径铸城西,《左传》所谓蛇渊囿也。”杜预注:铸即蛇丘县治。汪海波指出,“蛇丘最早是‘燧人氏’的生息地。今东平县有上遂城西村、汶上县有隋村等,都是燧(遂)的遗迹,也是风姓炎皇的族裔。”[10]

虽然没有文献介绍“蛇丘”的具体样貌,但根据“蛇丘”二字,笔者认为它应该可以理解成“像蛇一样的山丘”,该丘名应该是来源于其丘的形状。风姓炎黄的族裔之所以以“蛇丘”为姓氏,不难推测是因为把“蛇丘”视为神圣之物而崇拜。而如前所述,伏羲也是风姓出身,所以这也再次证明了伏羲一族与“蛇”形“丘”的密切内在联系,表明了古人对蛇或者像蛇一样的山丘“蛇丘”的崇拜观念。这背后的深层文化乃是蛇崇拜。

而且,古代对“蛇丘”这种崇拜的观念,今天仍然可以找到踪迹。特别是西部地区的“六盘山”。六盘山在宁夏回族自治区固原县西南部、甘肃省东部,横贯陕甘宁三省区,是一个狭长的山脉,呈东南——西北走向。据说,由于山路险要,人们需要经过六重盘山道,才能到达顶峰,由此得名“六盘山”。而且,甘肃天水卦台山还有“伏羲庙”。笔者认为,甘肃一带也有伏羲神话故事,应该很大程度上源于上述的“盘旋”状态的山与“盘旋”状态的蛇的象征类比关系,即通过“盘”状态的“山”联想到“盘旋”状态的蛇(伏羲)。这种神话信仰为神话想象和创造提供了充足的现实依据。

总之,伏羲定都于宛丘的神话是基于“蛇”形的“伏羲”与“蛇”形的“宛丘”之间存在象征对应关系。而“蛇崇拜”的信仰从源头上支撑着伏羲定都于宛丘的神话创造。