居住习俗与达斡尔族住居空间的变迁

——以莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇村为例

2022-05-25齐卓彦薛碧怡何一航

齐卓彦*,薛碧怡,何一航

英国建筑理论家博罗德本特(G.Broadbent)提出建筑的三维系统说法,即建筑的形式系统、功能系统和人类学系统,其中人类学系统是以习俗为基础的。在人类学领域,建筑被认为是超越功能的习俗范畴[1],以人类学视角对建筑现象的习俗背景和文化意涵进行观察、体验和分析,成为探讨建筑中不变或缓变因素的重要方法。摩尔根(Lewis Henry Morgan)发现,美州印第安村落与建筑的原型及其隐匿其后的观念、习俗体系的作用[2];作为正统的学者,弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)在“建构文化研究”开篇就讨论了建筑演化中的文化人类学命题,强调了地理和习俗之于建筑的极端重要性[3];而最具代表性的是美国建筑理论家拉普普特(Amos Rapoport)所著的《宅形与文化》,书中以大量实例印证了文化对住宅形态所形成的决定性作用,并试图从原始性和风土性中辨识住宅的恒常与变易的意义与特征[4]。

达斡尔族是我国人口较少的北方民族,依托大兴安岭的地理环境,形成与北方诸族群所共有的信仰体系[5],其自然崇拜、祖先崇拜所构建的精神世界演化为居住的习俗[6],在迁往嫩江流域的传统住居中被物化为空间的方位、家先的祭祀与居住的秩序。当代,伴随社会与生活的逐步演进,住居空间以功能为需求,从最初的功能混杂到食寝分离、居寝分离[7],空间平面形态不断更迭,但隐含在民族居住行为中的集体记忆在空间的重构中仍具有作用力。本文在理解达斡尔族传统住居文化的基础上,聚焦萨满教信仰下居住空间的方位、祖先神位与居住秩序,通过分析住居原型的变迁与人的居住习惯,讨论在物质空间的演化中住居习俗的延续与重构。

1 17世纪中叶达斡尔族从黑龙江中上游 向嫩江沿岸迁徙图,根据2015版《内 蒙古自治区地图集》改绘

2 莫力达瓦达斡尔族自治旗现存达斡尔 族村落按姓氏分布图,根据2015版 《内蒙古自治区地图集》改绘

3 达斡尔族传统民居院落,引自参考文 献[16]

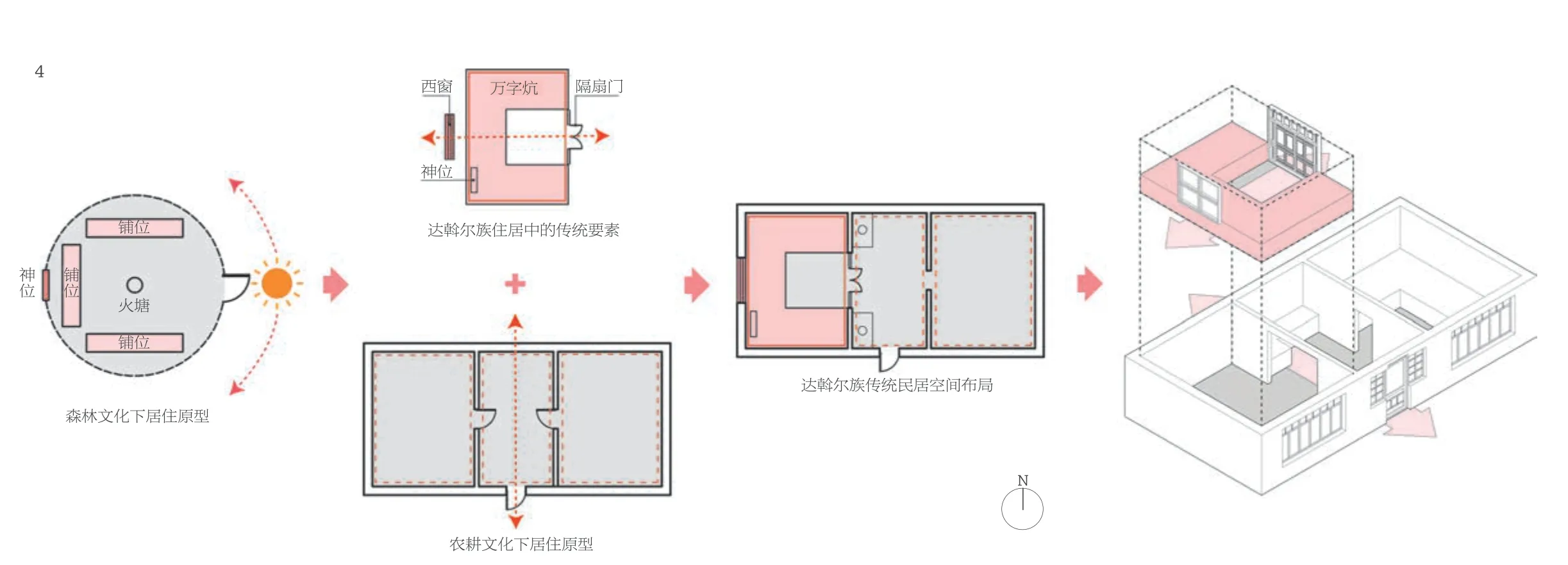

4 森林文化与农耕文化居住空间的叠加

1 背景

达斡尔族主要聚居在大兴安岭东麓嫩江流域的内蒙古莫力达瓦达斡尔自治旗和黑龙江齐齐哈尔市郊区,其语言属阿尔泰语系蒙古语族,因只有语言没有文字,至今学术界对其族源没有统一说法,占据主流的是“契丹后裔”说[8],也有部分学者认为达斡尔族是全体蒙古语族始祖人群最古老分支的直系后裔[9]。1650 年代以前,达斡尔族居住在黑龙江沿岸与外兴安岭间的平原地带,从事农业、畜牧、渔猎、狩猎等多种经济生产[8],是北方民族中传统从事农业生产的族群,从这一意义上,达斡尔族在北方民族的宏观范畴中具有一定的独特性。

达斡尔族以原始社会结构按姓氏聚族而居,17 世纪中叶南迁至嫩江流域初期,仍然维持以姓氏为单位的聚居方式[8](图1、2)。达斡尔族根据聚居地区的差别,定居在嫩江流域的可分为布特哈1)和齐齐哈尔两个群体,其中布特哈以雍正九年和鄂伦春、鄂温克族统一编制在八旗2)内而得名,是达斡尔族最为集中、传统生产生活方式保存最为完好的群体[6],内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗即为其核心区域,库如齐村作为莫日登哈拉3)宜卧奇部分族众,于17 世纪定居嫩江流域的原始村落,是核心区域中的典型村落,该个案研究具有特殊的意义。

2 达斡尔族传统住居与居住习俗

达斡尔族作为北方民族,在与自然环境的共处中孕育出万物有灵的萨满宗教信仰[5],由此衍生出自然崇拜与祖先崇拜,这一信仰体系在达斡尔族的传统住居中被物质化,表现为空间方位与自然崇拜、空间中心性与宇宙图示、居住秩序与祖先崇拜的关联性。

2.1 空间方位与自然崇拜

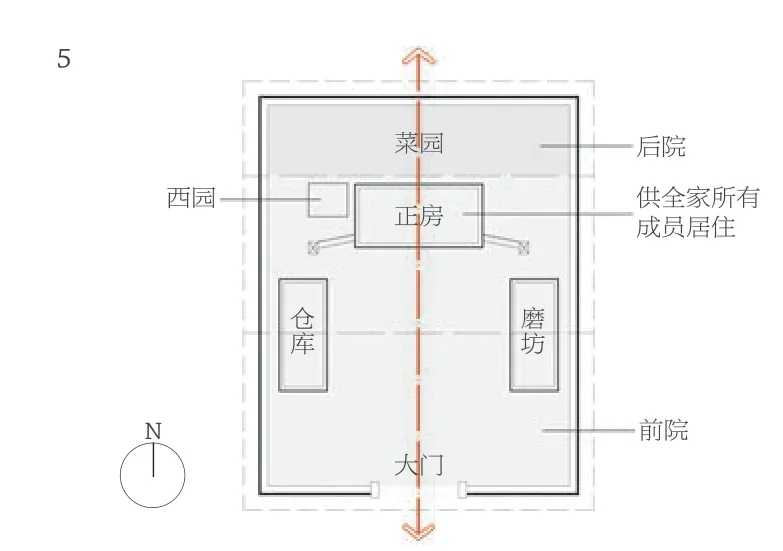

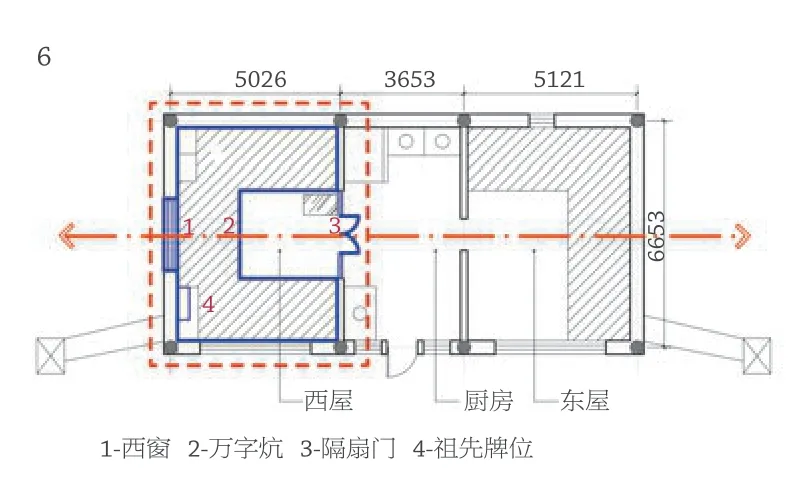

空间方位在人类的住居中具有文化抉择的意义[10],埃利亚德(Mircea Eliade)指出:“人类在其中生活的空间是有取向性的,因而也是各向异性的,因为每一维和每一方向都有其特殊的价值。”[11]作为北方森林民族,达斡尔族的传统住居中一直保留着因自然界太阳的起落而形成的、东西向作为主导方位的空间,这与人类的初始信仰在居住及宗教空间中的表达具有一致性。而同时,达斡尔族的生产方式为农牧渔猎多元并行,南迁到嫩江流域松嫩平原后,受满、汉文化影响,依托得天独厚的自然条件,农业逐渐向精细化发展,并占据生产的主导地位。在此背景下,达斡尔族南迁后所形成的传统住居空间具有农耕文化和森林文化叠加的特征:在农业文明控制下,院落呈现典型的三合院格局(图3),正房坐北朝南位于院落底端,仓房西侧而立居于厢房,与南侧居中的院门构建出建筑群落背北向南的主导方位。而体现达斡尔族自身文化的原始住居原型则嵌套在正房平面中,以南、西、北三面连续围合的炕体形成指向东方的“U”形图示,面向东方的西侧设立祖先牌位以体现区域的尊贵性,并以西墙上居中的窗户、空间东侧装饰考究的隔扇门两个关键要素进一步强化东西方向的主导性,以此还原森林民族坐西朝东的住居原型(图4)。这一具有文化意义的空间占据正房的西侧,从空间所在的位置和空间自身的方向两个层面构建了达斡尔族“西为贵”的民族住居习俗,在家庭生活高度混合的时期,西屋容纳了包括起居、会客、就餐、游戏以及家先祭祀等几乎所有日常生活和小型祭拜活动,成为住居生活中最重要的核心空间(图5-10)。

5 具有南北轴线的院落平面示意

6 传统民居平面及具有东西向轴线的 西屋几何图示

7 传统民居中的西窗

8 西屋中的万字炕

9 西屋的隔扇门

10 西南墙上祖先的神位

2.2 空间中心性与宇宙图示

几乎所有的具有形态特征的文化中,都蕴藉着某种宇宙中心的象征性空间内涵,不仅体现在巫术、神话、宗教的空间中,在原始民族的居住建筑中也有充分反映[10]。因此可以说,建筑中以穹隆或类穹隆的空间意象作为宇宙崇高感象征的是整个人类的集体无意识,从古代开始一直是一个活的传统,无论是罗马的万神庙、拜占庭教堂[12],还是北方民族蒙古人的蒙古包、狩猎民族的斜仁柱,空间都表现出向心性和中心感,并以居住建筑中出现的中心柱或火塘确定空间的中心,来表达中心的重要性以及与宇宙的关联(表1)。虽然并未有详实的史料记载,但我们可以推断,正如蒙古包的演进过程一样,达斡尔族在远古时期的原始居所也同北方狩猎民族的空间图示具有一致性,在平面为圆形的空间中,设置出开口朝向东方的“U”形布局,以适应圆形的空间形态,并由此形成了强化中心感的空间图示。南迁到嫩江的达斡尔族传统建筑中,在农业文明影响下,正房以“间”在开间方向划分出多个方形空间,但达斡尔族的原始住居原型仍被移植到西侧开间中,以“U”形连续的“炕”表达原始空间意象,虽然森林文化下居于空间中心的火塘被抽离到门厅转化为灶台,但空间的中心性仍在“U”形炕的图示中得以固化。

2.3 居住秩序与祖先崇拜

达斡尔族在南迁入嫩江流域后的很长一段时间,都维持着在黑龙江中上游定居时分姓氏聚居的模式,以血缘关系为基础构建身份社会,形成了严格的辈分关系。在以祖先崇拜为重要内容的达斡尔族萨满信仰体系下,族群内部以辈分界定社会关系的传统与祖先崇拜意识互为表里,可以说辈分关系是祖先崇拜的世俗化表现,并形成了以“敬老”为基本内核的人伦道德体系[6]。在“西为贵”的居住习俗中,传统住居的西侧空间既是供奉祖先的居所,也会围绕长辈的居住形成家庭生活的核心,在神圣与凡俗两个层面构建西侧空间的尊贵性。在代际居住高度混杂的时期,以空间内居住秩序进一步界定长辈与晚辈的活动范围,如长辈居于南炕,占据北方气候条件下环境质量最优的区域,以表达敬老的道德观念,晚辈的活动则限制在北炕,尊贵的客人落座在西炕,之间不允许有逾越(图11)。

表1 空间中心性和宇宙图示

11 达斡尔族民居西屋中的居住秩序

3 达斡尔族住居的当代重构

3.1 住居空间格局的变迁过程

库如奇村达斡尔族人口可占到95%,其现代居住建筑以砖房为主,以村民自建及政府行为下村民设计或改建为依据,本文确定41 个样本作为研究对象,根据调研样本的断代分析,按照空间组织方式归纳为3 类,前二类为通过厨房进入到相邻各房间的厨房连接型(K 型),后一类为走道—门厅连接型(C 型),3 类空间依次可以梳理出达斡尔族现代住房空间变迁的过程(表2)。

厨房连接型(K 型)中,K1(二间型和三间型)是达斡尔族现代住居的早期类型,为1980 年代建造,基本延续了传统时期的住居格局:建筑从南侧进入,门厅和厨房形成共享区域,房屋为一进进深,西屋保持了空间的核心性,除炊事外所有家庭活动均混杂在其中。与传统住居所不同的是,随着家庭居住人口减少,西屋原有的3 面炕只保留了北炕,南侧留出的区域进行会客和吃饭,单独设置家具,初步实现生活行为食寝分离。K2 类型为1990 年代以后建造,空间中的北炕,使厨房和入口跟随灶台向北迁移,形成北侧厨房组织周围房间的空间模式。房屋增加一进进深,划分出南北两个区域,采光很好的南侧区域全部被用做主要使用功能,出现了独立的卧室,公共和私密空间开始分离。走道—门厅连接型(C 型)多见于1990 年代后期及2000 年后新建的住宅中,是在K3 的基础上厨房与门厅进一步分离的结果。伴随功能的分化、不同家庭成员独自居住的需求,各个使用空间的功能逐渐相互独立,也衍生出多个卧室空间,房屋大多在进深方向继续增加,促使出现许多小型空间以适应功能的细化。电和煤气等新型炊事燃料的使用,使做饭这一行为对传统灶台的依赖度降低,于是厨房的位置无需统筹所有卧室空间,空间组织也趋于灵活(图12)。

3.2 空间仪式感向日常生活性转化

在族群传统文化占据统治的语境中,传统住居的原型空间既是生产力低下时居住生活的真实反映,也是精神世界在物质层面的显性表达。传统时期的人神共居,使空间的仪式感与日常生活交织在一起,并依照空间中的几何形图示建构空间的仪式性,就像托马斯·巴里(Thomas Barrie)所认为:“轴线与几何关系是营造建筑礼仪性场所的重要方法”[13]。达斡尔在传统住居中正是利用“U”形炕的几何图示以及炕、西窗、隔扇门所建立的轴线,完成了空间仪式性的意义传达。达斡尔族现代住居的3 种类型是食寝分离和就寝分离的结果,在功能分化的驱动下,传统空间图示逐渐被功能框架下的空间集合所取代,日常生活的需求成为空间格局生成的基础。同时,传统住居中西屋的“U”形炕演化为北炕,更多地为睡觉的功能服务,位于西墙上的西窗虽在一定的住户中存在,但为了满足空间进深内采光的需求,位置多靠近北炕,空间东侧与南北炕间距等宽(约2.4m)的隔扇门被普通的0.9m 门所取代,位置更多由空间中家具的摆放确定。传统住居中空间东西向的轴线与几何关系渐弱,仪式感逐渐消隐,因此,西屋已不是住居中必然的核心空间,其公共性和社会性开始与“西”的区位进行分离,进而转移至具有现代属性的起居空间中,起居室在住房中的位置自由灵活,根据居民的生活情况或东侧或西侧不定,传统住居西屋的中心性和崇高感,转化为以起居室为核心的空间组织方式,卧室、起居、厨房各功能要素的布局更多为日常生活所服务,成为生活场景的展演。

表2 达斡尔族现代住居空间类型及解析

12 达斡尔族现代住居空间布局的演变

3.3 西为贵住居习俗构建隐性居住秩序

涂尔干(Émile Durkheim)认为:“社会成员平均具有的信仰和感情的总和,构成他们自身明确的生活体系,我们可以称之为集体意识或共同意识。”他进一步提出“集体表现是广泛合作的结果,他不仅延展到了空间,也延展到了时间……”[14]在住居空间中,集体意识所确立的住居习俗在现代居住空间中仍然存续,并使其群体在集体的记忆中汲取力量。在达斡尔族现代住居空间的演化中,具有集体记忆的西屋空间在物质层面几何性及轴线性所带来的仪式感基本消失,但“西为贵”的住居习俗转化为居住的符号留存下来。

通过对样本的家庭居住情况进行观察,现代K 型和C 型住房中,西侧空间无论作为单独的卧室还是作为混合功能的起居空间,大多会安排老人或家中长辈居住,在空间中保留炕的使用性。现代生活中就寝私密性的需求,使家庭成员代际间尽可能拥有独立卧室,因此西侧卧室会优先让长辈居住,在不具有所有成员都独立居住的家庭中,仍会形成西屋围绕长辈居住进行家庭活动的综合性空间,延续了传统生活中西屋的集体记忆。窗作为记忆的符号在一定的达斡尔族住房中也得以保留,没有了与之对应的空间轴线,因此位置往往靠近北炕,补充北炕在空间进深上采光的不足。祖先的神位作为重要的民族记忆,在现代达斡尔族住居中都会保留在每户人家公共空间的西墙上,但与神位相毗邻的区域伴随西屋空间方位性和仪式性的消失,也失去了传统空间划分中由祖先神位、西墙、西炕组成的崇高性的空间领域,这一区域大多被生活的家具所占据,只在墙上留有祖先的牌位,体现出族群根深蒂固的祖先崇拜的观念,以及现代文明蔓延与社会变迁中自身身份和传统的“无意识挣扎”。

4 结语

在特定的地理环境下,达斡尔族具有与北方族群共有的萨满教信仰,其自然崇拜与祖先崇拜构建出传统住居的精神内核,西屋既是具有几何中心的仪式空间,也是体现“敬老”人伦思想的生活中心,伴随现代生活的进入与住居的演化,空间的仪式感逐渐被以功能为主体的空间组织方式所取代,但民族集体意识所确立的“西为贵”的住居习俗,仍然在空间的重构和居住行为中延续,并成为民族文化汲取力量的集体记忆。正如费孝通先生曾经提及的,“传统的生活方式与价值体系伴随经济的发展已经走了”[15],住居的演化是必然的结果,我们所要做的并不是固守传统,而是在尊重村落自然发展的基础上,寻找住居空间变迁中隐含的民族基因,为民居的可持续性创作与发展提供具有民族属性的理性依据。

注释

1)布特哈:清政区名。康熙中以分布于嫩江及其两岸支流的索伦(今鄂温克)、达斡尔、鄂伦春等打牲部落编置佐领,设布特哈(满语,意为“渔猎”;汉译“打牲处”)总管,驻嫩江西岸宜卧奇(今内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗)。

2)八旗:八旗最初源于满洲(女真)人的狩猎组织,是清代旗人的社会生活军事组织形式,也是清代的根本制度。

3)莫日登哈拉:达斡尔人把古老的父系氏族称为哈拉(xal),指同一男性祖先的后代组成的血缘共同体。达斡尔族各哈拉的名称主要来源于祖先原居住地的山川、江河等名称。莫日登哈拉是其中较大的姓氏之一。