基于CiteSpace的我国高等教育结构研究热点及发展趋势分析

2022-05-25周利丰贺海燕

周利丰 贺海燕

(1.中南民族大学教育学院,湖北 武汉 430070;2.武汉学院金融与经济学院,湖北 武汉 430200)

2021年3月正式发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第四十三章明确指出,要“建设高质量教育体系”[1],说明我国教育乃至高等教育已经全面进入提质阶段。高等教育结构作为高等教育体系的重要组成部分,要想建立高质量的高等教育体系,必然离不开高质量高等教育结构体系的建立。当前,只有对我国高等教育结构体系有清醒的认识,才能为高质量的高等教育体系建立提供正确的指引。本文基于CSSCI数据库,利用CiteSpace软件分析我国高等教育结构研究的热点和发展趋势,为高等教育结构研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

在中国知网选择“高级检索”,设置检索主题“高等教育结构”,设定检索日期“2002年1月1日—2021年12月31日”,期刊来源选择“CSSCI期刊”。检索日期为2022年1月17日,共检索文献1 244篇,剔除无关文献,最终保留885篇有效文献。

1.2 研究方法

本文利用CiteSpace软件对我国高等教育结构研究相关文献进行可视化分析。CiteSpace运行时,软件参数设置如下:时间跨度选择“2002—2021年”,时间切片设置为“2年”,修剪算法设置为“Pathfinder”“Pruning sliced networks”,其他参数均采用系统默认值。在网络类型节点上选取“作者”“机构”“关键词”来对我国高等教育结构研究进行可视化分析。

2 我国高等教育结构研究的分析

2.1 发文量趋势分析

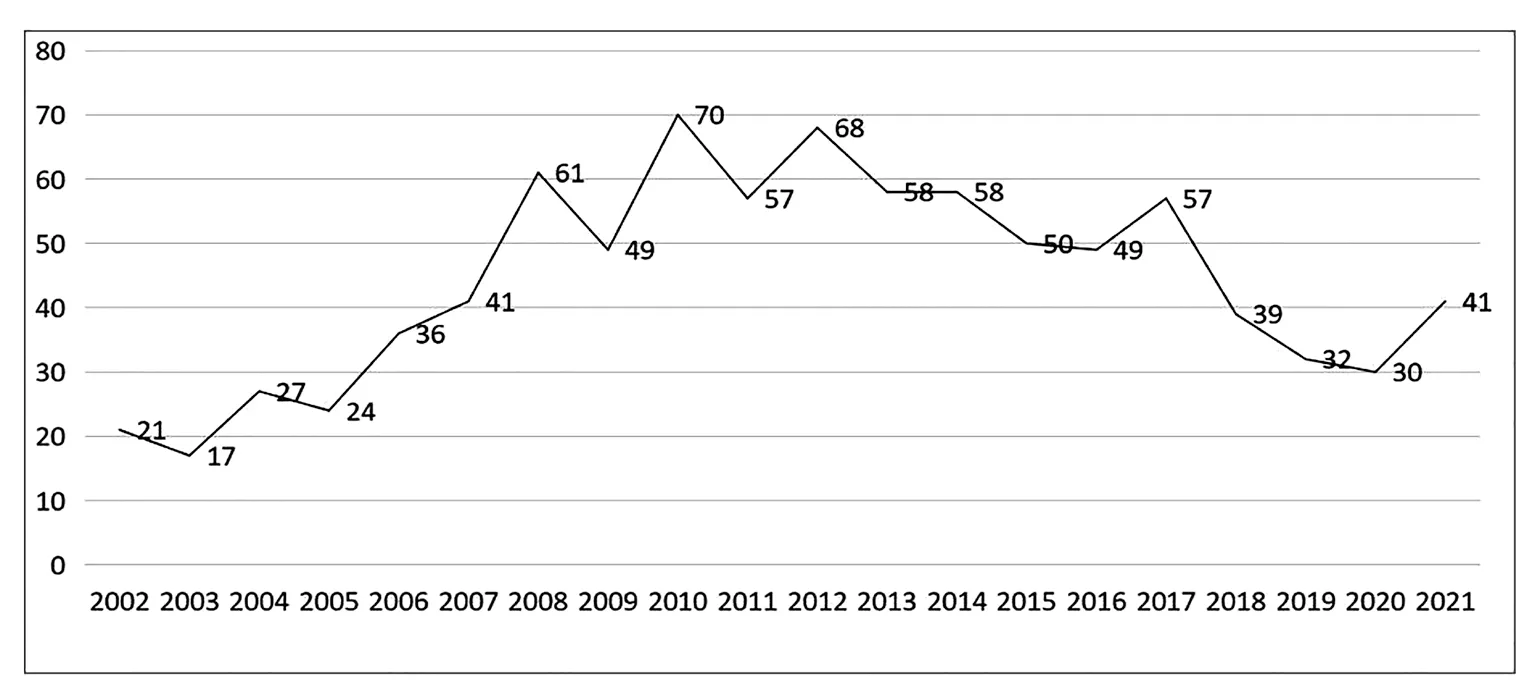

如图1所示,我国高等教育结构研究发文量变化大致可分为四个阶段:(1)起步期(2002—2004年),自1999年高等教育实行大扩招以来,高等教育规模逐渐扩大,高等教育结构开始受到学界关注,发文量呈区间波动态势;(2)成长期(2005—2010年),处于我国高等教育大众化前半阶段,办学总规模和毛入学率高速增长,高等教育系统的复杂性日益增加,高等教育的结构问题也日益成为重要的研究课题[2],发文量呈快速上升趋势;(3)衰落期(2011—2019年),迎来我国高等教育大众化后半阶段,总体办学规模达到饱和状态,毛入学率增长速率趋于平缓,高等教育结构基本稳定,导致研究缺乏新的方向,发文量呈现缓慢下降趋势;(4)复苏期(2020年至今)随着我国高等教育步入普及化阶段暨我国迎来建设社会主义现代化强国和实现共同富裕的新发展阶段,高等教育结构在高等教育高质量发展的时代话语体系下被赋予新的时代命题,可以预测该领域今后发文量将重回上升趋势。

图1 我国高等教育结构研究发文量趋势

2.2 作者分析

核心作者是指对某一研究领域的发展具有较大贡献的主要研究者,分析这一群体能够较好地把握该研究领域的主要研究者[3]。本研究根据普赖斯定律,采用其核心作者分布公式M=0.749进行计算,来推断该研究领域的核心作者。核心作者往往在该领域有比较深入的研究并有着一定的学术影响。公式中Nmax指发文量最多的作者的发文数,M指核心作者发文量最小值。经统计,孙健、袁本涛、刘六生、马陆亭、别敦荣、朱艳、何晓芳的发文量最多,在该领域各发文5篇,故Nmax=5,根据公式计算出M≈1.67,因此,本研究将单个发文量超过2篇或2篇的作者称为该领域的核心作者。据统计,符合该领域核心作者要求的共有99人。

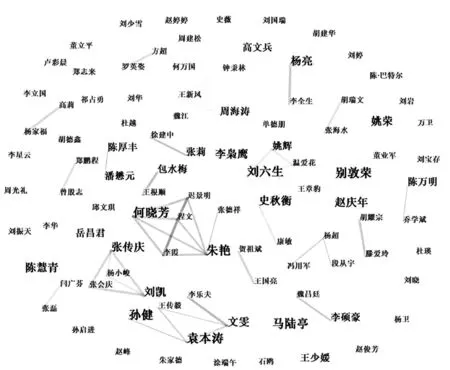

如图2所示,运用CiteSpace软件以核心作者为样本绘制作者合作网络图谱。字体粗细代表发文量多少,字体越粗则表示其发文量越多;节点之间的连线代表作者间存在合作关系,线条越粗表示合作越密切。运行报告显示,网络图谱密度为0.002 2,即密度值较低。由图2可知,高等教育结构研究的作者间合作的频次较低,大部分人还停留在单独研究阶段,合作研究群体较少。

图2 作者合作网络图谱

2.3 研究机构及其合作关系分析

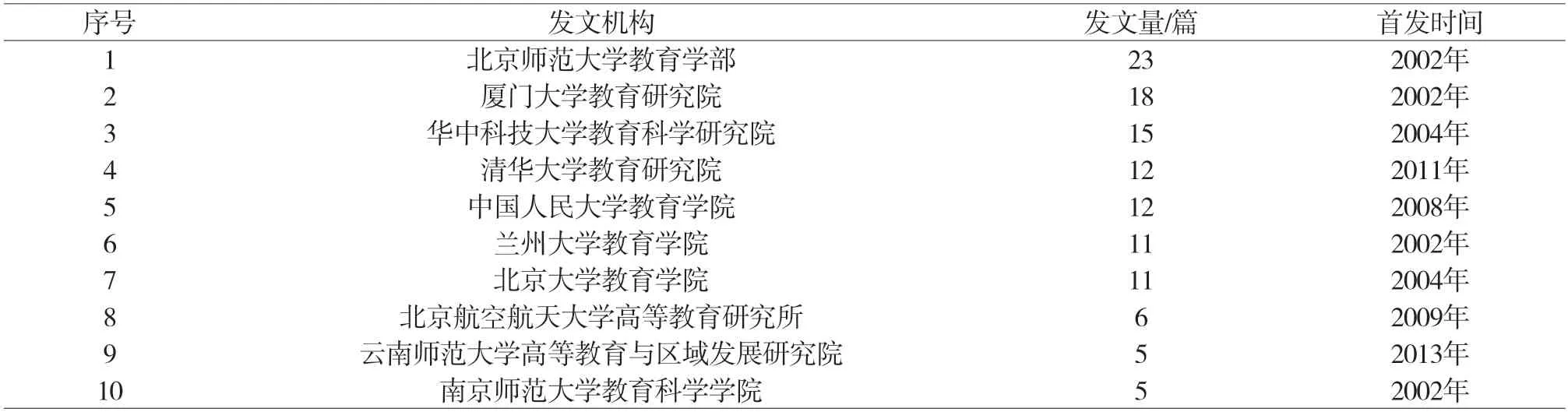

研究机构的发文量,不仅可以反映研究机构对该领域的贡献度,还能反映研究机构的科研实力。根据表1可知,北京师范大学教育学部在该领域的发文量最多,共23篇。其次是厦门大学教育研究院和华中科技大学教育科学研究院,分别发文18篇和15篇。此外,清华大学教育研究院、中国人民大学教育学院、兰州大学教育学院、北京大学教育学院均发文10篇以上。根据普赖斯定律公式计算可知,发文量4篇及以上为核心研究机构。也就是说表1中10个研究机构均为核心机构,其研究实力强,能产出高质量的研究成果。核心机构之所以实力强劲,与核心机构本身享有的资源有关,核心机构不仅有国家级重点学科或一级博士点作为支撑,还有教育部单独建制的研究基地提供保障。正是这些资源给核心机构带来了雄厚的师资和稳定的研究队伍。

表1 发文量排名前10的机构

为了深入了解各研究机构在该领域的合作关系,利用CiteSpace软件生成研究机构的共现知识图谱,得到节点数为283,连线数为0,密度值为0。根据图谱的密度值可知,我国高等教育结构研究领域各研究机构各自为政,大部分研究机构处于封闭研究状态,没有形成较为开放的研究共同体。下一步应加强各研究机构之间的交流和合作,以此来提升我国高等教育结构研究的整体质量。

3 我国高等教育结构研究的热点

3.1 关键词共现分析

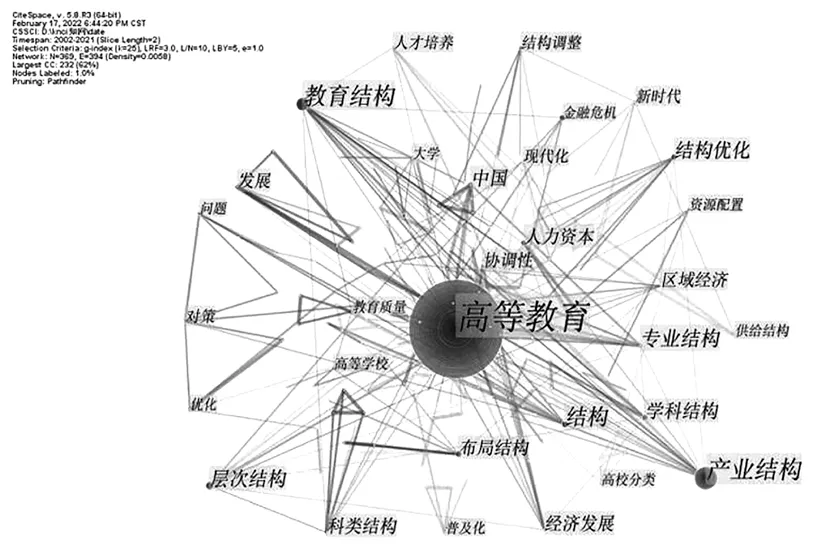

我们可以根据主题词或关键词在某个时间段内文献中所出现的次数,确定该期间的研究热点和发展动态[4]。本研究为获取高等教育结构研究领域的研究热点及其发展动态,生成了我国高等教育结构研究关键词共现图谱。如图3所示,图中关键词节点越大表示出现频次越高,关键词之间连线越粗表示关系越密切。可见,“产业结构”“教育结构”“层次结构”“布局结构”“学科结构”等节点较大,说明相关内容在该研究领域备受关注。

图3 我国高等教育结构研究关键词共现图谱

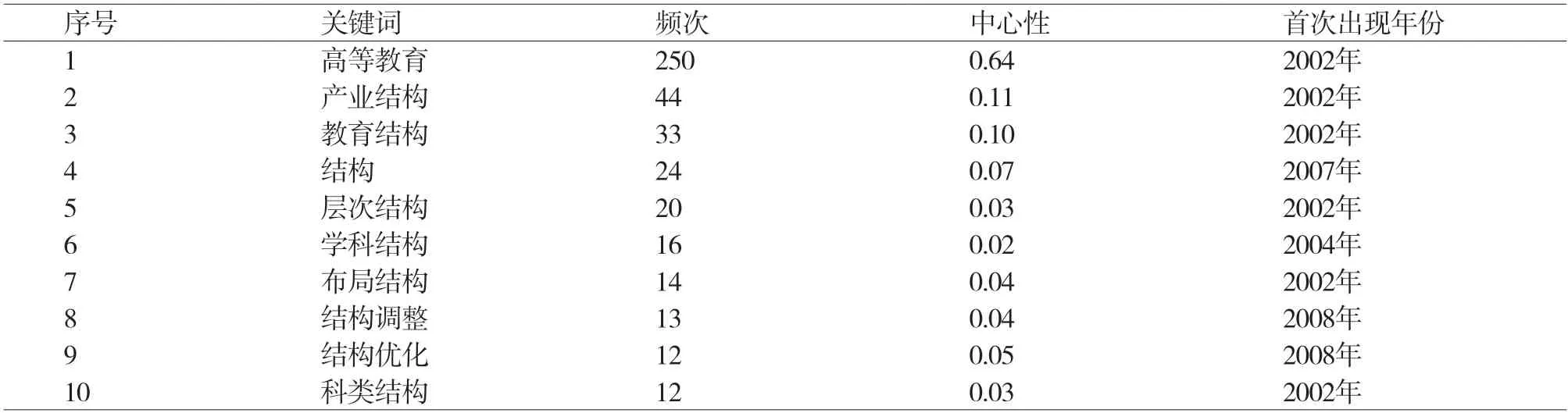

根据关键词频次和中心性大小,提取出现频次最高的前10个关键词,制作高频词统计表(见表2),并以节点的中心性反映关键词在网络图中的媒介作用。相关研究表明,中心性大于或等于0.1的节点为图谱中的关键节点,其中心性越高,重要程度越高。由表2可知,“高等教育”频次最高,达到250次,中心性为0.64;其次是“产业结构”,频次为44,中心性为0.11;再次是“教育结构”,频次为33,中心性为0.10。三者的中心性均达到0.1或以上,为关键节点,在网络图中起着关键“搭桥”作用。另外,“层次结构”“学科结构”“布局结构”“结构调整”“结构优化”“科类结构”等关键词出现的频次也相对较高。上述高频关键词内容备受学界关注,都是该研究领域的核心热点,对于我国高等教育结构调整优化具有重要价值。

表2 我国高等教育结构研究领域高频词统计表

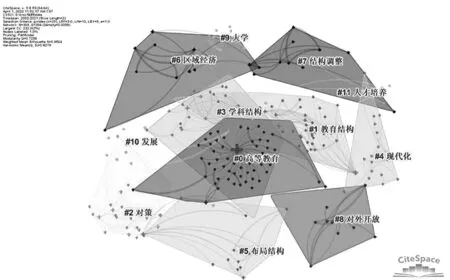

3.2 关键词聚类分析

关键词聚类分析主要是在关键词共现分析的基础上,把高度相似的关键词聚合,形成聚类形态,以更好地反映该领域的研究热点和内容。在聚类图谱中主要依据模块值(Modularity,简称“Q值”)和平均轮廓值(Silhouette,简称“S值”)来判断聚类效果的好坏。一般认为,当Q值>0.3,S值≥0.5时,聚类效果较为可信,具有一定的研究价值。如图4所示,Q值为0.729 8,S值为0.956 4,均大于标准值,表明聚类结构较为显著,置信水平较高。为进行聚类分析,选用LLR算法生成了12个聚类集群。由于各聚类内容存在交叉重合现象,在对聚类结果进行筛选和过滤后,确定了以下四个研究领域。

图4 关键词聚类网络图

(1)高等教育布局结构

该领域主要包含“高等学校”“大学城”“规模适度”“地方高校”“普及化”等关键词,主要集中于我国高等教育东中西部布局失衡、区域高等教育布局两方面问题。潘璐璐等(2005)对我国东西部高等教育布局均衡性问题研究发现,我国东西部高等教育分布相对地理、人口、经济分布具有非常明显的不平衡性,即东部高等教育明显强于西部[5];王振存(2017)指出要充分发挥三种力量、三个主体的作用,制定实施补偿、差异并重政策,建立科学的定期优化调整高等教育布局结构的机制[6];杨振芳(2021)从我国区域经济发展和高等教育资源分配的角度分析,认为区域人口数量对区域高等教育规模扩大的影响力不断增强,而区域经济的影响力则逐渐减弱[7];文雯等(2019)认为高等教育区域布局与经济的联结日益松散,而与社会期望、民生利益、政府政绩之间的关系日益密切[8]。

(2)高等教育层次结构

该领域主要包含“产业结构”“供给结构”“经济发展”“人力资本”等关键词,主要集中于高等教育层次结构与经济发展关系、高等教育内部层次衔接问题。陈春平等(2021)利用经济和高等教育的面板数据发现,专科生的在校生数和研究生的招生数对教育人力资本的效应较强,研究生招生数对经济的贡献力度最大[9];刘志林(2019)研究发现,我国高等教育层次结构虽然能随经济的发展而调整变化,但近年高等教育层次结构已明显滞后于经济发展水平[10];肖玮萍(2011)从系统论视角出发,指出我国相互割裂、衔接不畅的高等教育层次结构正制约着高等教育结构功能的正常发挥[11];高文豪等(2021)认为在普及化阶段,我国高等教育层次结构调整要在双重体制上有所突破,政府应主动发挥引导作用,进一步转变管理职能;层次结构要适应产业结构调整需求;构建层类融合的多元化高等教育体系[12]。

(3)高等教育类型结构

该领域主要包含“高校分化”“多样性”“分类拨款”“中国特色”等关键词,主要集中于高校分类发展、高等教育多样性两大问题。闵维方(2016)认为高等教育类型结构应根据我国经济社会发展的需要,实现我国高等院校的科学分层分类,实现不同类型、不同层次高等学校的功能与特色的合理定位[13];李枭鹰(2019)强调引导不同类型或层次的高等学校办出个性、办出特色、办出质量、办出水平、办出卓越和办出一流[14];因此,这种高校错位发展能进一步丰富我国现有的高等教育类型结构,为我国高等教育多样化发展创造条件。

(4)高等教育科类结构

该领域主要包含“双一流建设”“一流大学”“专业结构”“课程结构”等关键词,主要集中于我国高等教育科类结构优化、科类结构外部适应性问题。祁占勇等(2020)提到我们应更好地推动高等教育科类结构与当前社会发展以及未来格局的耦合,以期实现与世界一流水平的同频共振[15];杜瑛(2016)从理论层面分析了科类结构问题的生成机制,进而提出了重建我国科类结构调控新机制的路径选择[16];徐东波(2020)从系统论视角提出省域高等教育科类结构调整应重视动态性、协同性、适应性、整体性等基本原则[17]。

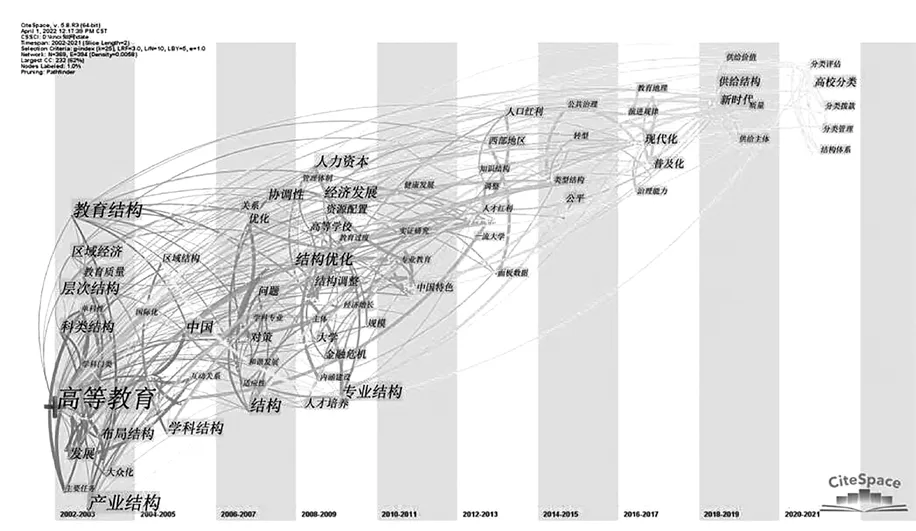

4 研究趋势分析

为了进一步梳理我国高等教育结构研究的演化趋势,将时间轴加入演变趋势绘制过程中,进而生成我国高等教育结构研究的关键词共现时区图谱,如图5所示。图5能反映我国高等教育结构研究在不同时间段所追踪的热点问题,从而对该领域未来的研究方向起一定的引领作用。研究分析发现,2002—2007年的关键词集中于“产业结构”“教育结构”“层次结构”“布局结构”“学科结构”“协调性”“互动关系”等,该阶段研究先探讨高等教育扩招所带来的各种结构变化,然后演化为对各结构协调性、互动关系的研究。2008—2013年的关键词集中于“结构优化”“经济发展”“专业结构”“人才红利”“西部地区”等,这一时间段开始注重高等教育结构调整优化对我国经济发展的推动作用,随着研究的深入,高等教育结构研究的视线转移到高等教育结构对地区经济发展的影响上。2014—2019年的关键词集中于“类型结构”“转型”“现代化”“治理能力”“供给结构”等,学者们关注的重心开始从高等教育结构宏观视角逐渐转移到中观或微观视角,特别是在“双一流”建设背景下,如何调整高等教育结构以达到“一流高校”“一流学科”建设目标,成为多数学者的研究主题。2020年至今,“高校分类”“分类评估”“分类管理”“分类拨款”成为热门的关键词。随着我国高等教育迈进普及化和现代化建设新征程,分类引导高校错位发展走向高质量,逐渐引起学术界和政策制定者的重视,日益成为今后的研究重点。

图5 我国高等教育结构研究的关键词共现时区图谱

5 结论与建议

运用CiteSpace软件对我国高等教育结构进行可视化分析,得出的结论如下:(1)我国高等教育结构研究没有产生较为具有代表性的研究者,研究大多处于分散状态,同时,研究机构集中于我国头部院校;(2)目前来看,高等教育结构研究中,布局结构、层次结构、类型结构、科类结构为该领域的主要研究板块;(3)高等教育结构研究的趋势与国家政策走向密切相关,现阶段研究多集中于与高校分类有关的问题。

根据上述研究,对我国高等教育结构研究提出以下几点建议:(1)多学科视角研究有待发展。高等教育结构系统是一个极其复杂的系统,研究人员之间、研究机构之间缺乏合作交流,并不能形成开放多元的研究视角。因此,后续应加强不同研究者和机构之间的合作。(2)研究工具多元化。当前高等教育结构研究以纯理论为主,解决问题的效果并不理想。应加大对各研究工具、方法的运用,推动实证化研究在该领域的发展。(3)研究深度有待提高。多数研究仅对表面现象进行浅显分析,并未触及背后更深层次的因素,高等教育结构的体制机制问题仍是一大难题。