新生儿重症监护室医源性皮肤损伤多中心横断面调查

2022-05-24陆春梅季福婷吕天婵杨童玲胡晓静

陆春梅 季福婷 吕天婵 袁 皓 杨童玲 胡晓静

住院患者的医源性皮肤损伤往往源于应用在皮肤上的胶带等产品中的粘胶剂,或源于侵入性手术或药物、设备等,与原发疾病无关[1]。新生儿皮肤娇嫩,角质层较薄,受到外界刺激时易发生损伤。入住NICU的新生儿往往病情危重,发生医源性皮肤损伤的风险更高,一旦发生医源性皮肤损伤,就会因皮肤屏障功能破坏增加感染风险,延长住院时间,增加新生儿的痛苦和家庭的经济负担,甚至引起永久性瘢痕及功能障碍[2-4]。国外报道NICU新生儿医源性皮肤损伤的发生率为15.2%~29.9%[5,6],国内缺乏多中心大样本的流行病学调查,一项单中心研究[7]报道为15.1%(n=384)。本研究前期在《中国循证儿科杂志》发表了新生儿医源性皮肤损伤的评估要点和预见性护理的专家共识[8]和 新生儿医源性皮肤损伤处理的专家共识[9],在参与两部专家共识的协作医院的基础上建立了NICU新生儿的医源性皮肤损伤临床资料数据库(简称数据库),期望通过该数据库反映新生儿的医源性皮肤损伤现况,并为后续持续质量改进提供基线数据。

1 方法

1.1 数据库成员医院 数据库由复旦大学附属儿科医院NICU牵头,包括中国15个省、自治区、直辖市的22家三级甲等医院(简称协作医院)NICU,其中儿童专科医院11家,妇幼保健院4家,综合医院7家。

1.2 数据库采集指标的定义 (1)参考国内外文献[6,8,10],将医源性皮肤损伤的原因归纳为7类:①尿布相关;②粘胶相关;③压力相关(包括医疗器械相关);④外科手术相关;⑤血管通路相关;⑥各种理化因素相关;⑦其他,即无法归为以上6类的原因。(2)数据库要求上报数据均来源于所在医院电子病历系统或纸质医疗文书记录。(3)NICU新生儿医源性皮肤损伤的发生率=新发医源性皮肤损伤新生儿例数/新生儿总例数×100%。(4)医源性皮肤损伤例数统计规则:同一新生儿1次住院期间多次发生医源性皮肤损伤者计为1例,1次痊愈后的再发或新发的病例都计算为新发病例1例,不重复计例数。(5)医源性皮肤损伤例次统计规则:①同一部位和多部位发生医源性皮肤损伤分别记为1例次和多例次,②同一部位多次发生的医源性皮肤损伤记为多例次,③同一部位发生多种医源性皮肤损伤记为多例次。(6)仅上报NICU中的数据。

1.3 数据库上报指标 参考国内外相关文献[7,11,12]并咨询新生儿伤口领域专家,设计数据上报项目。需要说明的是,上报数据包括协作医院NICU连续病例,不限于发生医源性皮肤损伤的病例。(1)一般资料:住院号、性别、出生胎龄、体重、入院时间、入院诊断、出院时间;(2)各种医疗器械使用情况:有创及无创呼吸支持时长(h)、肤温探头等使用时长(d)、各种置管[经外周中心静脉置管(PICC)、胃管、外周留置针、腹腔引流管等]使用时长(d);(3)医源性皮肤损伤事件:记录为“未发生”和“发生”。如发生,首先排除先天性皮肤疾病;上报每次医源性皮肤损伤发生时的日龄、体重、住院时长、部位、损伤的大小、损伤类型(见本文1.2内容)、损伤处皮肤的颜色,处理措施,预后。

1.4 数据质量控制 ①每家协作医院指派1名数据收集主要负责人(伤口领域专科护士或高年资护士),同时建立4~6人数据收集小组;②牵头医院针对数据库上报指标(本文1.3内容)对协作医院主要负责人进行为期2课时的线上培训;③协作医院主要负责人对本院、数据收集小组成员进行培训;④培训后数据收集小组每名成员分别完成3例数据采集,上报牵头医院;⑤经牵头医院考核合格的成员开始数据收集,不合格者再次由协作医院主要负责人培训至合格后开始数据收集;⑥鉴于仅文字描述不能全面真实反映医源性皮肤损伤状况,还需要拍照上传至数据库;⑦数据收集小组成员采集医源性皮肤损伤数据,由协作医院主要负责人审查通过再上报数据库;⑧牵头医院对上报数据进行审核(包括可能的缺失、存疑数据),审核不通过则重新上报。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0进行统计分析。非正态分布的计量资料采用M(P25,P75)描述,组间比较采用秩和检验。计数资料采用n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

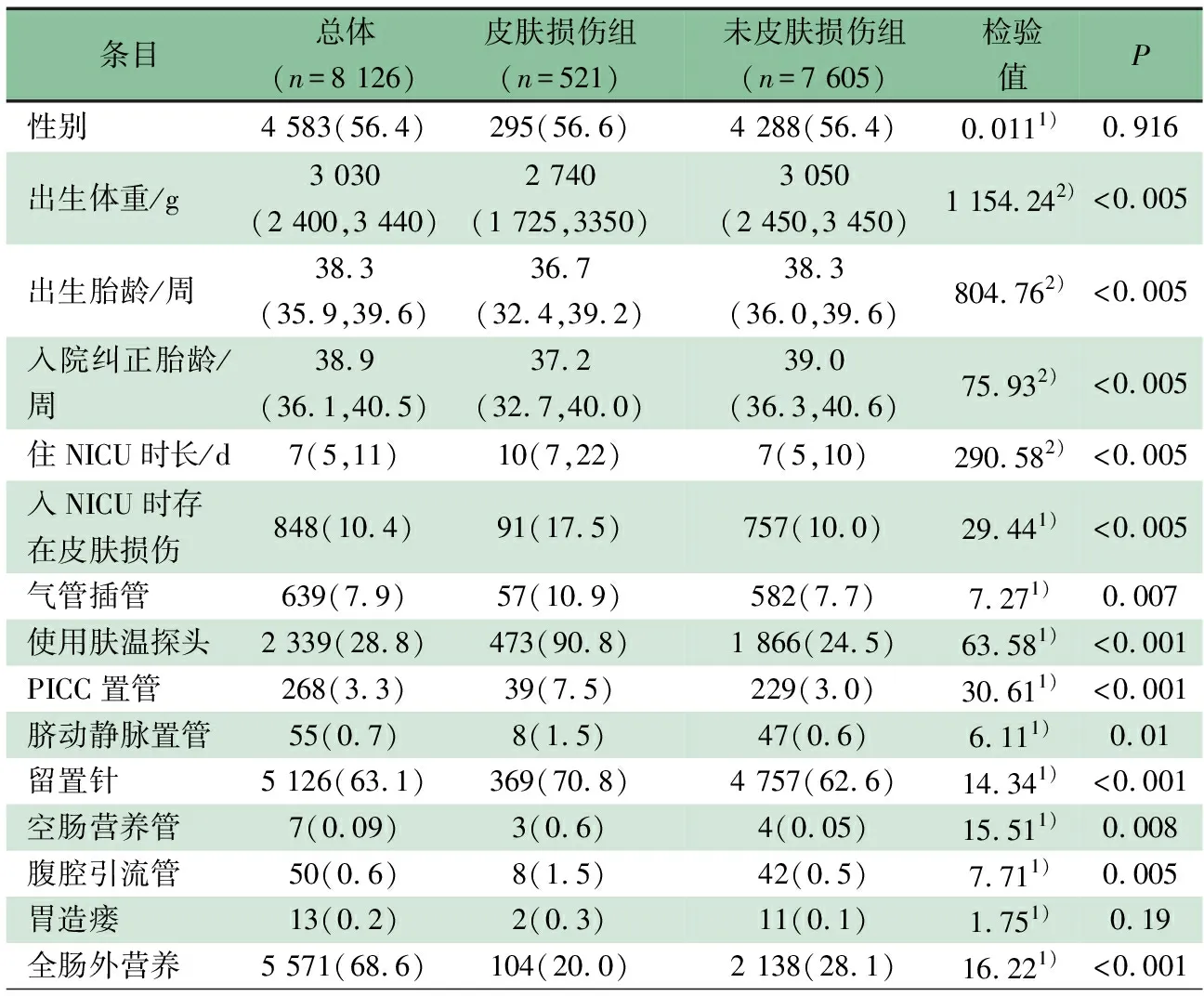

2.1 一般情况 经过牵头医院最终审核,2019年12月1日至2020年1月31日22家协作医院收集的NICU连续病例(n=8 126)数据全部合格并纳入本文分析。其中发现医源性皮肤损伤521例(6.4%),儿童专科医院、综合性医院和妇幼保健院的NICU医源性皮肤损伤的发生率分别为7.4%(280/3 783)、6.4%(153/2 387)和4.5%(88/1 956)。表1显示,医源性皮肤损伤组和未发生医源性皮肤损伤组在出生体重、出生胎龄、入院纠正胎龄、住NICU时长、入NICU时存在皮肤损伤、气管插管、使用肤温探头、PICC置管、脐动静脉置管、留置针、空肠营养管、腹腔引流管、全肠外营养(TPN)方面差异均有统计学意义。

表1 纳入研究对象的一般资料[n(%)]

2.2 医源性皮肤损伤发生情况 521例医源性皮肤损伤新生儿共发生566例次医源性皮肤损伤。发生2次医源性皮肤损伤45例(45/521,8.6%),其中29例(64.4%)第2次皮肤损伤仍发生于日龄1周内,发生时纠正胎龄以28~32周为主(16/45,35.6%),23例(51%)第2次皮肤损伤在住院1周内发生。无发生≥3次医源性皮肤损伤新生儿。医源性皮肤损伤发生日龄中位数为6(3,17)d,生后1周内发生占57.4%(299例);发生医源性皮肤损伤纠正胎龄中位数为37.2(32.7,40.0)周,纠正胎龄≥37周占56.4%(294例);发生医源性皮肤损伤时的体重中位数为2 800(1 912,3 450)g,体重≥2 500 g占59.1%(308例)。

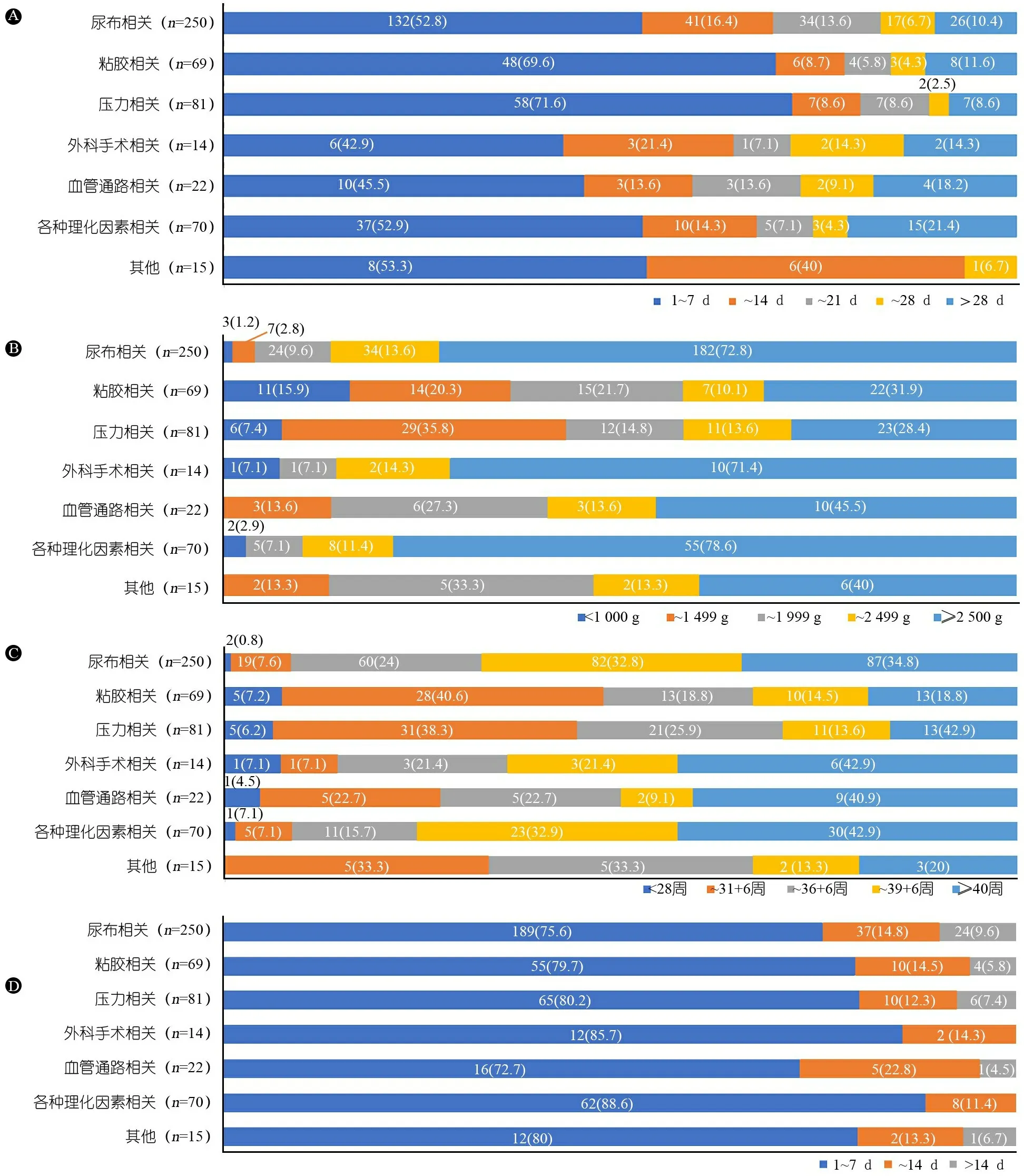

2.3 医源性皮肤损伤的原因 521例医源性皮肤损伤新生儿中,尿布相关250例(48.0%),压力相关(包括医疗器械相关)81例(15.5%),粘胶相关69例(13.2%),各种理化因素相关70例(13.4%),血管通路相关22例(4.2%),外科手术相关14例(2.7%),其他15例(2.9%)。不同原因医源性皮肤损伤新生儿入院纠正胎龄以及发生医源性皮肤损伤时的日龄、体重和住院时间情况见图1。图1A可见,日龄1~7 d新生儿发生各类医源性皮肤损伤的占比最高;图1B可见,除了压力相关性皮肤损伤容易发生于极低出生体重儿、粘胶相关性皮肤损伤在各体重新生儿都容易发生之外,其他类型的损伤均大部分发生于体重≥2 500 g的新生儿;图1C可见,压力相关、粘胶相关性皮肤损伤大部分发生于纠正胎龄28~32周的新生儿,血管通路相关性皮肤损伤在各纠正胎龄新生儿中的占比较

图1 不同原因医源性皮肤损伤患儿发生皮肤损伤时情况

3 讨论

本次调查中NICU住院新生儿医源性皮肤损伤的发生率为6.4%,较既往文献[5-7]报道偏低,可能的原因:①国内NICU中的新生儿住院人群整体胎龄(中位数38.3周)和体重偏大(中位数3 030 g),皮肤的成熟度相对较好。②国内对新生儿皮肤的护理非常重视,因为国内NICU多采用母婴分离的模式,出院时家长非常关注新生儿的皮肤情况,故在新生儿住院期间医护人员对各种皮肤损伤的预防性保护措施更加重视。儿童专科医院、综合性医院、妇幼保健院的NICU医源性皮肤损伤的发生率依次下降,可能与3类医院的收治对象不同有关,妇幼保健院和综合性医院设有产科,收治的新生儿相对病情较轻、体重较大;儿童专科医院更多收治的是体重/胎龄更小、病情更重的新生儿。③医源性皮肤损伤与季节或地区都有关,已有的文献报道调查时间多在夏秋季[7]或覆盖全年[13],有些报道来自于热带地区[14]。本调查时间仅覆盖冬季,气候相对较干爽,可能会对尿布性皮炎等医源性皮肤损伤的发生率有一定影响。

NICU是尿布相关性皮炎的高发场所。传统观念认为,胎龄越小的早产儿皮肤屏障功能越不成熟,发生尿布相关性皮炎的风险更高。然而,有文献报道,胎龄大的新生儿发生尿布相关性皮炎的概率更高,为7%~63.7%[13,15]。本研究同样发现,发生尿布相关性皮炎的新生儿中超过半数纠正胎龄>39周。这可能与配方奶喂养相关,相较于纯母乳喂养的新生儿,配方奶喂养的新生儿粪、尿中脂肪酶、脲酶等有损皮肤屏障的酶类含量更高[13],对局部皮肤的刺激性也更强。提示在NICU内开展母乳喂养的重要性。本研究的协作医院NICU均未全面开展母乳喂养,在此情况下,有250例新生儿发生尿布相关性皮炎,占医源性皮肤损伤总人数的48.0%,与Amer等[16]的报道一致。此外,还可能与难以做到按需更换尿布有关。选用高吸水性材料尿布,掌握精细化更换尿布的方法,通过健康教育提高医务人员及家属对尿布相关性皮炎的认识,这些都是减少NICU内尿布相关性皮炎的有效措施[8,17]。

入住NICU的新生儿多病情危重,对生命支持干预如:呼吸机、PICC置管的需求增加了其器械相关性皮肤损伤的风险。本研究中共81例(15.5%)新生儿发生器械相关性皮肤损伤,其中因无创呼吸支持使用鼻塞而引发的器械相关性皮肤损伤占比最高,达53.8%,与Galetto等[18]报道一致。临床照护过程中要定期评估器械受压部位的皮肤,可通过使用保护性敷料、及时调整器械位置、根据评估采用适宜的设备仪器等措施缓解局部受压情况,降低器械相关性皮肤损伤的发生率[19]。

监护室中各种监测探头、管路的应用使得医用粘胶产品的应用越来越广泛,而医务人员对于粘胶产品的使用方面的认知相对不足[20],使得粘胶相关性皮肤损伤的发生率在NICU中居高不下。本研究中69例(13.2%)发生粘胶相关性皮肤损伤,与Olivira等[14]的研究结果相似,但明显低于在极低出生体重儿中的发生率。NICU医护人员选用适宜的皮肤评估工具、熟悉不同粘胶产品的应用范围、掌握正确的去除粘胶产品的应用方法及移除技巧等措施,可以有效预防粘胶相关性皮肤损伤的发生[12]。

值得注意的是,本调查中47例新生儿在住院期间因为哭吵或躁动引起局部皮肤摩擦伤或抓伤,占总例数的9.0%。这是既往文献报道中不曾提及的。这些患儿的平均胎龄为40.3(38.3~42.2)周。提示胎龄较大的新生儿开始有情感需求,在治疗疾病的同时也应采取鸟巢包裹、安抚奶嘴、抚触、拥抱等多种形式满足其情感需求。NICU护士日常临床护理工作繁重,可以考虑将家庭参与式护理更全面地引入NICU[21-23],让家属直接参与新生儿的日常照护活动,以促进亲子交流,更好地满足新生儿生理及心理需求。

本次调查发现,生后1周及住院1周内都是各类医源性皮肤损伤的高发时间,随着时间的推移,发生比例逐周下降。因为新生儿出生后皮肤屏障功能成熟加快,但要在生后2周皮肤角质层功能才成熟[24],而新生儿入院1周内各种干预性措施和各种置管最多,是医源性皮肤损伤的高发时间。压力相关性损伤容易发生于极低出生体重儿,可能是因为极低出生体重儿需要应用呼气末正压通气,导致鼻部的压力性损伤多见[25]。医院粘胶相关性皮肤损伤在各体重组都易发生,体重<2 000 g易发生的原因可能与皮肤角质层不成熟有关,而体重≥2 000 g者多数与中心静脉导管使用减少、外周留置针使用增加,从而需要频繁更换导致的损伤有关。压力、粘胶相关性皮肤损伤多发生于纠正胎龄28~32周的新生儿,这可能是因为通常新生儿表皮成熟约在胎龄34周,压力、粘胶相关性皮肤损伤在表皮不成熟时更易发生。血管通路相关性皮肤损伤在各纠正胎龄分组中的占比较均匀,可能是因为临床上包括经外周中心静脉置管在内的血管通路在早产儿中应用比例高,从而胎龄小的早产儿的血管通路相关性皮肤损伤占比不那么凸显。本次调查与既往文献报道的部分情况相反,既往研究显示,医源性皮肤损伤的发生率与胎龄呈反比,胎龄24~27周时发生率为57%,足月儿仅为3%[26]。可能原因:①本次调查中纳入的新生儿平均胎龄较既往文献报道偏高,医源性皮肤损伤中尿布性皮炎的发生率也远高于既往文献报道,对结果分析影响较大。②在本研究中出生体重<1 500 g的新生儿约半数集中在经济较发达的东南沿海地区。且该地区纳入的协作医院多为儿童专科医院,相较于综合性医院的NICU,其新生儿综合救治能力相对较强,护理能力也较高,对医源性皮肤损伤的认识与研究也开展得更早,且这些医院多将极低/超低出生体重儿集中安置于特定区域,均由病房高年资护士进行护理。以上提示,医护人员的认识水平对降低医源性皮肤损伤的发生非常重要[26,27]。本次调查中医源性皮肤损伤更多地发生于胎龄较大的足月儿,可能的原因是,临床护理更重视低体重患儿的皮肤精细化护理、预防性保护等,而对胎龄较大的足月儿皮肤精细化护理的关注度不够。

新生儿医源性皮肤损伤协作医院,专科医院:安徽省儿童医院 王燕,复旦大学附属儿科医院 胡晓静、吕天婵、袁皓、杨童玲、陆春梅,南京医科大学附属儿童医院 戎惠,厦门市儿童医院 黄湘晖,上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 汤晓丽,深圳市儿童医院 吕元,无锡市儿童医院 唐云飞,西安市儿童医院 薛阿丽,浙江大学医学院附属儿童医院 程晓英、罗飞翔,郑州大学附属儿童医院 时富枝,重庆医科大学附属儿童医院 张先红;妇幼保健院:广州市妇女儿童医疗中心 贺芳, 贵阳市妇幼保健院 蒲芳、石化蓉, 河南省妇幼保健院 王玲、李智瑞, 四川省妇幼保健院 何婧;综合医院:广西医科大学第一附属医院 李艳青、梁洁,湖南省人民医院 吴莎莉, 陕西省人民医院 韩宇枫,云南省第一人民医院 熊永英、赵宇丹, 新疆维吾尔自治区人民医院 任燕, 苏州市立医院 冯世萍、马月兰,苏州大学附属张家港医院 缪宇燕