南方双季稻区保护性耕作装备的田间试验与效果

2022-05-24吴罗发王康军陈立才董献华赖宏斐

吴罗发,王康军,陈立才,董献华,赖宏斐

(1.江西省农业科学院 农业工程研究所,江西 南昌 330200;2.江西省智能农机装备工程研究中心,江西 南昌 330200;3.江西良田农业机械有限公司,江西 余江 335200;4. 江西开放大学,江西 南昌 330046)

0 前言

水稻是我国种植面积最大、产量最多的粮食作物,对保障我国粮食安全和维护社会稳定具有举足轻重的战略作用[1]。江西是农业大省,水稻种植面积常年在333.33万hm2以上,是我国典型的以种植双季稻为主的农业区[2]。全省地貌以丘陵山地为主,土壤主要为红壤,一般黏性较大、易板结、较贫瘠,耕整环节机具功率消耗较大[3]。现有的水稻耕整地以犁地和耙地等多工序作业为主,一般采用轮式拖拉机带旋耕机或耕整机进行2~3次旋耕,再用圆辊进行平整作业,机械要进地3~4次,耕后地表平整、松软,能满足精耕细作的要求[4]。但在我国南方地区,由于土壤中的水分较多且相对松软,农机耕整地的过程中,表层土壤容易下陷,破坏了原有土壤结构,产生了土壤退化问题[5]。引进大功率轮式拖拉机耕田,虽然效率较高,但容易深陷硬泥层下,严重破坏了耕作层的土壤结构,导致“犁底层”不平,影响机插质量,造成漏水漏肥,最终影响秧苗生长和水稻产量[6-11]。作物秸秆含有大量的有机质、氮磷钾和微量元素,秸秆直接还田是改善土壤结构最直接、最快速的有效手段[12],能够有效改善土壤团粒结构,减少化肥用量,提高后续作物的生长质量[13-15]。在南方双季稻区,水稻秸秆机械还田作业主要分为秸秆粉碎抛撒、犁翻、旋耕等多道工序,在“双抢”季节,存在水稻秸秆量大、留茬高等问题;利用现有的秸秆还田装备时,需要浸泡几天,不同机组多次进地作业[16],导致作业效率较低,秸秆还田效果不理想[17-19]。这种作业模式不仅增加了作业成本,同时造成土壤多次被碾压,破坏了土壤结构,造成土壤水蚀、矿质流失等问题[20-26]。因此,亟待研究适用于南方双季稻区保护性耕地、翻田、秸秆粉碎及还田一次性作业的机械装备和技术,进而实现水田生产节本省工、增强地力,减少环境污染,促进水田作业的可持续发展,对改善生态环境具有现实意义。

为实现南方双季稻区保护性及可持续耕作要求,根据南方丘陵双季稻区水田土壤类型和耕作制度,本文开展了“双季稻水田动力机械(履带自走式拖拉机)+秸秆还田机械(秸秆埋茬起浆机)”的田间试验,以及适宜南方双季稻区水田保护性耕作关键技术研究,为加快南方丘陵双季稻区水稻机械化生产提供装备和技术支撑,实现农机与农艺的有效融合。

1 材料与方法

1.1 试验设计

双季稻新型耕作装备田间试验于2020年7月22日在江西省农业科学院高安试验基地进行,供试水稻品种均为原谷珍香,播种日期为6月29日,播种量统一,插秧日期为7月25日,用井关乘坐式高速插秧机栽插,田间管理统一,收获日期为11月16日。试验分2组,不设重复。

试验一:采用自行研制的“履带式旋耕机+秸秆埋茬起浆机”,在不同留茬高度田间进行作业性能对比试验。试验设置3个留茬高度和2种作业次数,留茬高度(H)分别为150 mm(H1)、300 mm(H2)和450 mm(H3),耕 作 次 数(N)为1次(N1)和2次(N2)组合的6个处理为:(1)留茬高度150 mm,作业1次(H1N1);(2)留茬高度300 mm,作业1次(H2N1);(3)留茬高度450 mm,作业1次(H3N1);(4)留茬高度150 mm,作业2次(H1N2);(5)留茬高度300 mm,作业2次(H2N2);(6)留茬高度450 mm,作业2次(H3N2)。配套动力为良田1GZL-220自走履带式旋耕机的拖拉机。试验田面积0.4 hm2,将田块平均分为6个小区,每个小区面积666.67 m2;测试的前茬作物为早稻;采用带粉碎装置的全喂入联合收割机进行收割,秸秆粉碎并全量还田;旋耕作业前灌水浸泡田块2 d,灌水深度50 mm。

试验二:采用自行研制的履带式旋耕机、秸秆埋茬起浆机,与普通轮式拖拉机、旋耕机搭配组合进行田间作业性能的对比试验。该试验共设置3个处理,分别为“沃得奥龙WD704F轮式拖拉机+1GZL-220型旋耕机”(B1)、自行研制的“履带式拖拉机+1GZL-220型旋耕机”(B2)、自行研制的“履带式拖拉机+自行研制的秸秆还田起浆机”(B3)。耕作次数为2次。试验田面积0.2 hm2,将田块平均分为3个小区,每个小区面积666.67 m2;测试的前茬作物为早稻;采用带粉碎装置的全喂入联合收割机进行收割,平均留茬高度为15 cm,秸秆粉碎并全量还田;旋耕作业前灌水浸泡田块2 d,灌水深度50 mm。

1.2 测定性能指标及方法

1.2.1 耕作效果 对比试验进行水稻秸秆还田旋耕作业时,主要测试耕深、耕深稳定性、压茬深度、地表平整度和植被覆盖率等性能指标。测定方法和要求参照国家标准DG/T 005—2019《旋耕机》、DG/T 088—2019《自走履带旋耕机》和GB/T 24685—2009《水田平地搅浆机》等,相同的作业性能指标如若判定标准不一致,则以3个标准中要求最高标准为判定依据,即耕深≥120 mm、耕深稳定性≥85%、压茬深度≥50 mm、地表平整度≤50 mm以及植被覆盖率≥80%。

(1)耕深与耕深稳定性。作业深度采用直尺进行测定。测定时,沿机组前进方向在已作业范围内测定,每隔2 m测1个点,测定2垄,每垄各测11个点,计算平均值,按照公式(1)~公式(4)进行计算。

(2)压茬深度。作业后,在测区范围内测定2个行程,每个行程测11个点,测量泥浆表面与压入泥浆中留茬(压入泥浆的留茬不少于全长的2/3)的垂直距离,即为压茬深度。

(3)地表平整度。作业后,在作业区内测定2个行程,每个行程测定11个点,测量作业后的地表与水平基准面的垂直距离,计算作业后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离平均值,按照公式(5)~公式(6)计算打浆后地表平整度。

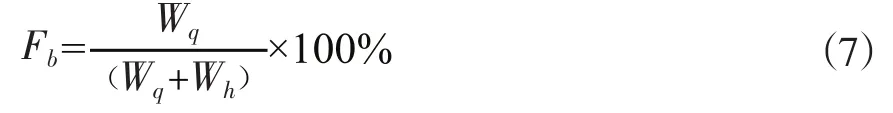

(4)植被覆盖合格率。水稻秸秆植被覆盖合格率的测试:机型旋耕作业2遍后,在作业区范围内随机选取7个测试点,每个测试点取1 m2的面积,对地表以上的水稻秸秆、根茬和植被质量及地表以下作业深度范围内秸秆、根茬和植被质量进行分别测定,按照公式(7)进行计算。

式(7)中:Fb为植被覆盖合格率(%);Wq为地表以下作业深度范围内秸秆、根茬和植被质量(g);Wh为地表以上作业深度范围内秸秆、根茬和植被质量(g)。

1.2.2 机插适应性分析 机具耕作后,开展机插秧适应性分析,采用对角线取样法选取5个测区,测区距田边大于一个工作幅宽。在5个测区内,测定栽插深度、漏插率、漂秧率和伤秧率等指标。每个测区在全幅宽内各测100穴;测定漏插穴数和翻倒穴数时,每个测区各测200穴。按公式(8)~公式(10)计算各项指标。

(1)栽插深度。在5个测区附近各测10穴秧苗。以田泥面为基准,量至秧块表面,判定为栽插深度。

(2)漏插率。公式为:

式(8)中:Rl为漏插率;Xl为漏插穴数总和(穴);X为测定总穴数(穴)。

(3)漂秧率。公式为:

式(9)中:Rp为漂秧率;Zp为漂秧株数总和(株)。

(4)伤秧率。公式为:

式(10)中:Rs为伤秧率;Zs为伤秧株数总和(株);Z为测定总株数(株)。

1.2.3 产量与产量结构 于成熟期随机测定每穗粒数、结实率和千粒重等指标,采用五点取样法进行测产,测定每个处理的产量构成和增产效果。

2 结果与分析

2.1 耕作效果分析

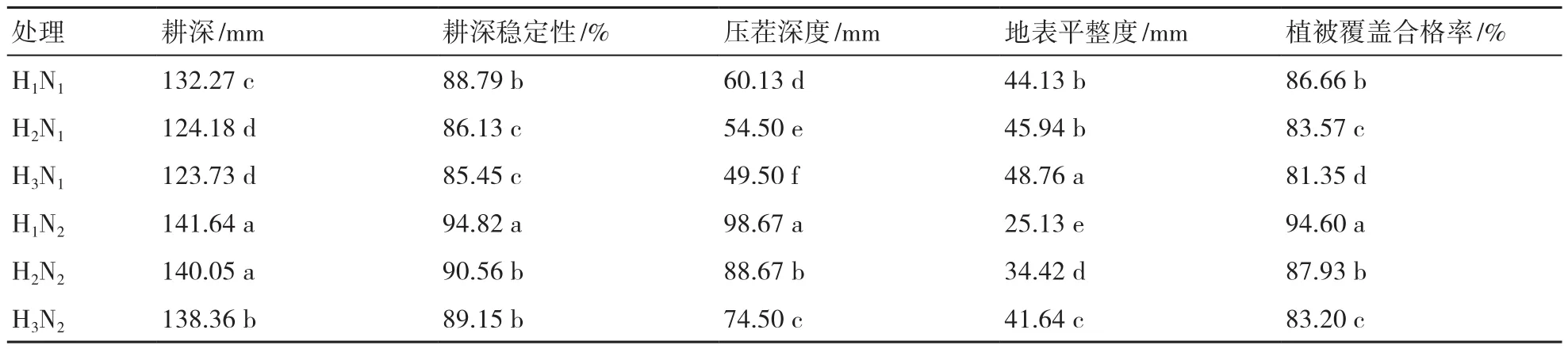

表1为采用自行研制的“履带式旋耕机+秸秆埋茬起浆机”在不同留茬高度的田间进行作业性能对比试验的结果。由表1可以看出,研制的南方水田秸秆埋茬起浆机能一次性完成水田高茬秸秆埋覆还田、旋耕整地和地表平整等多项作业工序,除了当留茬高度450 mm、作业次数为1次时,压茬深度为49.5 mm,略低于技术要求外,其余处理的耕深、耕深稳定性、压茬深度、地面平整度和植被覆盖合格率5个指标均符合技术要求。当耕作2次、最高留茬高度450 mm时,所有的指标均显著符合技术要求。当留茬高度150 mm、耕作次数为2次时,各项指标显著优于其他处理,其耕深、耕深稳定性、压茬深度、地面平整度和植被覆盖合格率分别为141.64 mm、94.82%、98.67 mm、25.13 mm和94.60%,较国家标准分别提高了18.03%、11.55%、97.34%、49.74%和18.25%,显著提升了耕作效果。

表1 不同留茬高度的田间作业性能检测结果

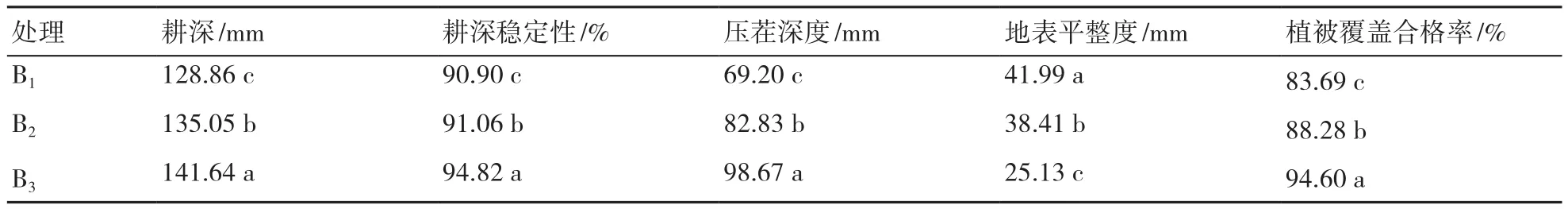

表2为不同耕作机具作业的田间作业性能试验结果。由表2可以看出,不同的耕作机具作业的性能指标差异显著,从B1到B3,各耕作指标依次增加,经B3处理的耕深、耕深稳定性、压茬深度、地面平整度和植被覆盖合格率分别为141.64 mm、94.82%、98.67 mm、25.13 mm、94.60%,显著优于另外2个处理,各项指标较B1和B2分别提升了9.92%和4.88%、4.31%和4.13%、42.59%和19.12%、40.15%和34.57%、13.04%和7.16%。

表2 不同耕作机具作业的田间作业性能检测结果

2.2 机插适应性分析

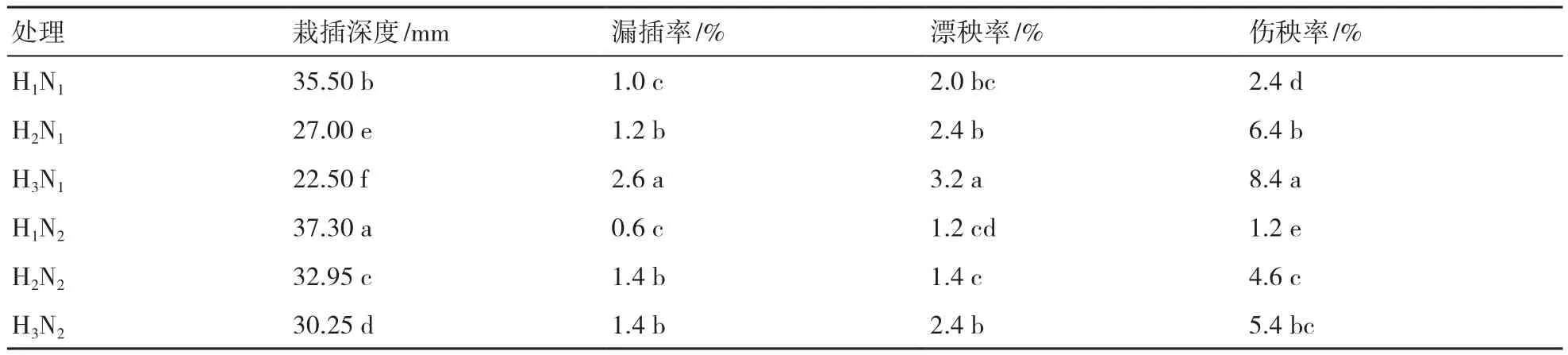

表3为不同留茬高度对机插秧效果的影响。随着留茬高度的增加,栽插深度依次降低,漏插率和伤秧率逐渐升高,漂秧率差异不显著。耕作次数同样会影响插秧效果,耕作次数为2次的效果显著优于耕作1次的效果。当耕作次数为1次时,伤秧率明显增加,经自行研制的“履带式拖拉机+自行研制的秸秆埋茬起浆机”耕作,除了伤秧率不符合标准要求外,其他指标均符合要求。采用H1N2的效果最好,栽插深度、漏插率、漂秧率和伤秧率分别为37.30 mm、0.6%、1.2%和1.2%,显著优于其他处理。

表3 不同留茬高度对机插秧效果的影响

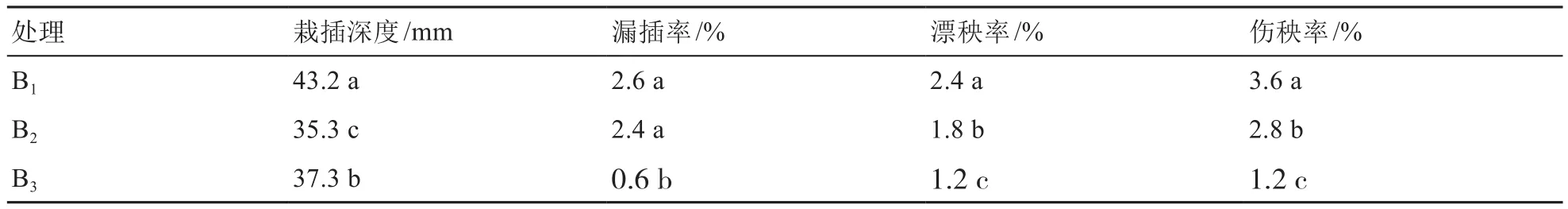

由表4可以看出,不同的耕作机具作业对机插秧效果的影响除栽插深度外其他指标的差异显著,从B1到B3,漏插率、漂秧率和伤秧率依次降低,B3处理的栽插深度、漏插率、漂秧率和伤秧率显著优于其他处理。

表4 不同耕作机具作业对机插秧效果的影响

2.3 留茬高度对水稻产量及其构成因素的影响

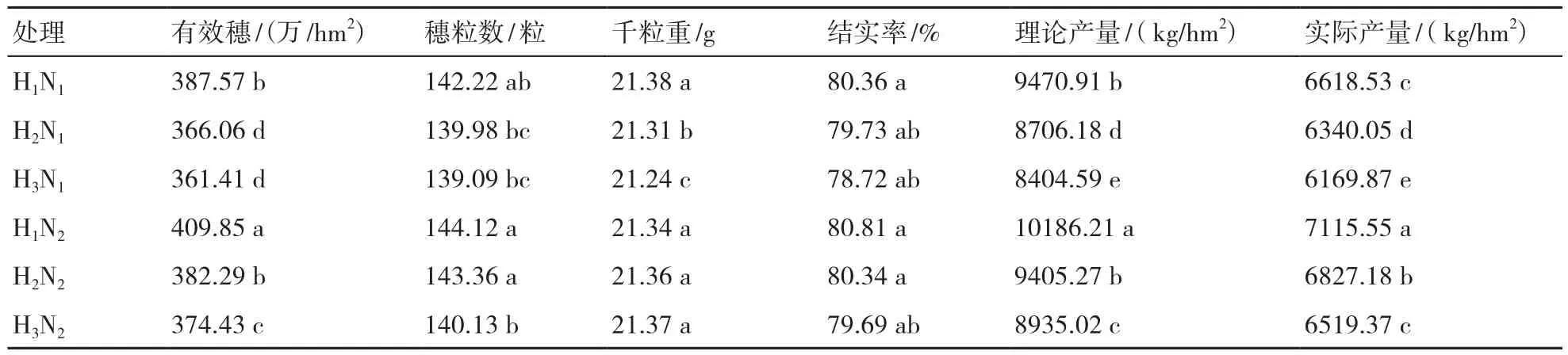

表5为不同留茬高度对水稻产量及其构成因素的影响,随着留茬高度的增加,有效穗数、穗粒数、结实率依次降低,千粒重差异不显著。耕作次数同样会影响水稻的产量结构,耕作2次的有效穗数和穗粒数显著优于耕作1次的,但千粒重和结实率差异不显著。经H1N2处理的效果最好,有效穗数达到409.85万穗/hm2,穗粒数达到144.12粒,理论产量和实际产量分别达到10186.21 kg/hm2和7115.55 kg/hm2,增产效果显著。

表5 不同留茬高度对水稻产量结构的影响

表6为不同耕作机具作业对水稻产量及其构成因素的影响,从B1到B3,有效穗数、穗粒数、理论产量和实际产量依次升高,经B3处理的效果显著优于其他处理,但千粒重和结实率差异不显著。

表6 不同耕作机具作业对水稻产量结构的影响

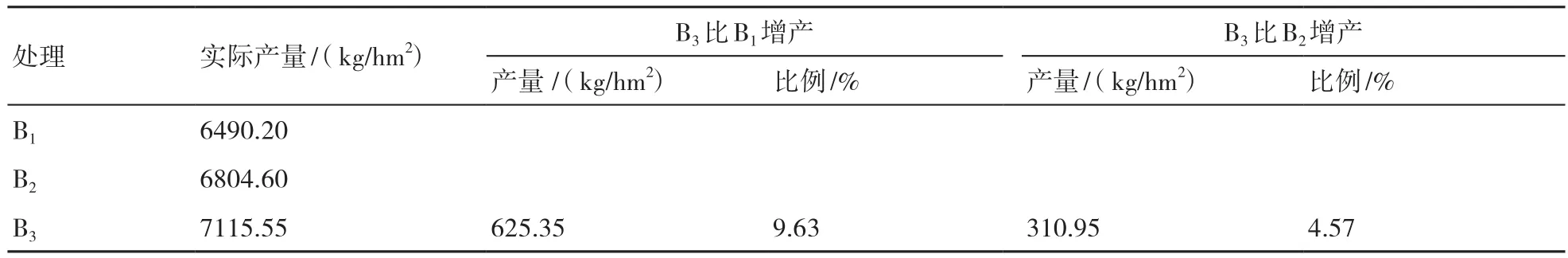

表7为不同耕作机具作业实际产量的增产效应比较。从表7中可以看出,B3处理的增产效果显著,较B1和B2分别平均增产了625.35 kg/hm2和310.95 kg/hm2,平均增产率分别为9.63%和4.57%。

表7 不同耕作机具作业的增产效应比较

3 结论与讨论

3.1 结论

田间性能试验结果表明,南方水田高留茬秸秆埋茬起浆机能一次性完成水田高茬秸秆埋覆还田、旋耕整地和地表平整等多项作业工序,其作业深度、作业深度稳定性、地面平整度、压茬深度、植被覆盖合格率等均符合设计要求。当作业次数为1次时,作业性能基本符合相关标准技术要求;当作业次数为2次时,各项技术指标均完全达到设计要求和符合相关标准技术要求,较国家标准分别提高了18.03%、11.55%、97.34%、49.74%和18.25%,作业过程平稳,旋耕整地、地表平整质量好,秸秆埋覆还田效果好。南方水田经高留茬秸秆埋茬起浆机作业后,机插质量好,当耕作次数为1次时,除了伤秧率不符合标准要求外,其他指标均符合要求;当耕作次数为2次时,各机插性能指标均符合国家标准要求,栽插深度、漏插率、漂秧率和伤秧率分别为37.30 mm、0.6%、1.2%和1.2%,显著优于其他处理。

3.2 讨论

不同耕作机具田间作业性能试验结果表明,采用自行研制的“履带自走式拖拉机+水田秸秆埋茬起浆机”具有显著效果,与“轮式拖拉机+普通旋耕机”、自行研制的“履带式拖拉机+普通旋耕机”相比,其作业深度、耕深稳定性、地面平整度、压茬深度、植被覆盖合格率等耕作性能指标分别提升了9.92%和4.88%、4.31%和4.13%、42.59%和19.12%、40.15%和34.57%、13.04%和7.16%;栽插深度、漏插率、漂秧率和伤秧率等机插秧指标均显著优于其他处理;大田试验增产效果显著,分别平均增产了625.35 kg/hm2和310.95 kg/hm2,平均增产率分别为9.63%和4.57%。较传统的耕作机具,自行研制的“履带自走式拖拉机+秸秆埋茬起浆机”效果显著,适宜在南方双季稻区推广应用。